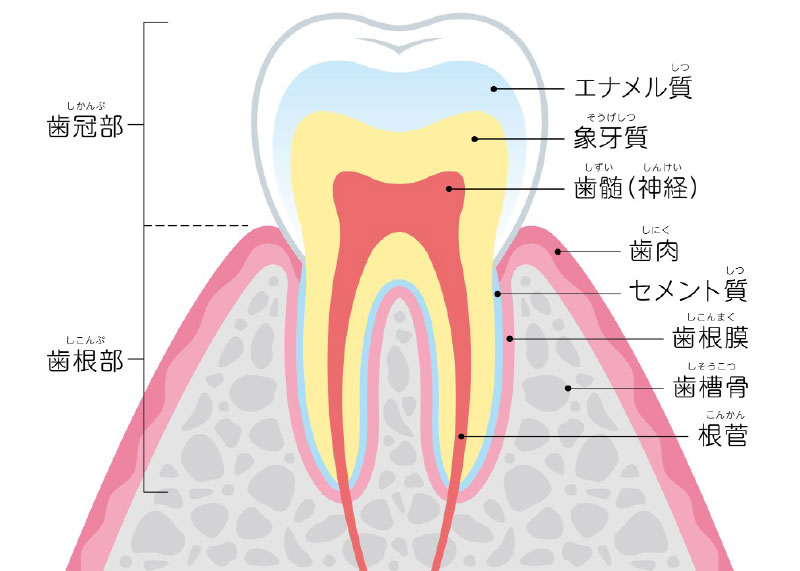

根管治療とは、歯の神経(歯髄)が入っている、歯根の中央にある管(根管)の炎症物質を除去して、再度炎症物質が入ってこないようにするために行う治療のことです。

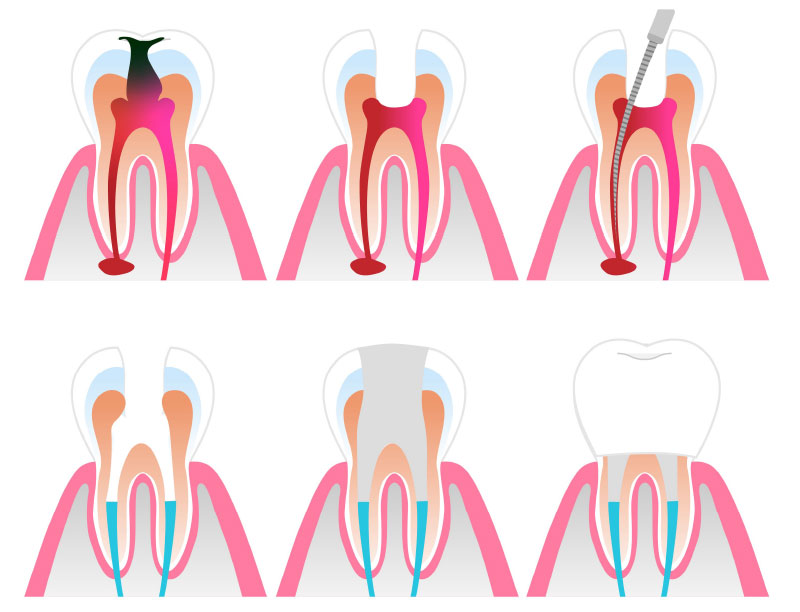

歯の神経を取る治療(抜髄)、歯の神経をかつて取った後の根管を再度綺麗にする治療(再根管治療)の二つがあります。どちらも、歯の根っこの中を洗浄できるように、歯の天蓋部を除去→根管内の歯髄や古い充填材料などを除去→根管を拡大・洗浄→炎症物質が十分に減ったタイミングで根管充填剤(ガッタパーチャ/MTAなど)で根管内を充填→失った歯質の代わりに詰め物/被せ物を装着する、という治療の流れになります。

はい、可能です。一般的に根管治療は、抜髄と呼ばれる生きた神経を除去するとき以外は麻酔しないことも多いのですが、痛みが強い場合は麻酔を行うことも少なくありません。毎回麻酔をご希望の場合は、その旨をお申し出ください。

はい、可能です。転居など、様々な事情で根管治療の途中で転院される方や、セカンドオピニオンを求めてご来院される方など、様々な事情の患者さんがおられます。

もちろん、前の担当医先生にしか知り得ない情報もあるとは思います(一定の経過観察の後に方針を決める、などの予定であった場合、転院されると振り出しに戻っての経過観察となってしまうことはあり得ます)が、引継ぎは可能です。

症例によりますが、1回で終われないことの方が多いです。

根管治療になる歯は多くの場合、大きな虫歯や大きな詰め物があることが多く、まずその虫歯や詰め物を除去し、大きな穴の開いた歯の中に唾液が入り込まないように隔壁(プラスチック製の唾液防波堤のようなもの)を作製することとなります。また、複雑な根管の中から、歯髄や古い根管充填剤を除去することにも時間がかかります。

特に奥歯では、根管が3~4本あり、分岐していることが多く、1回の治療で全ての感染源を取り除くことは困難であることが多いです。治療の成功率を高めるためには、各ステップを丁寧に行うことが重要です。

症状や根幹の数、根管治療が初回である(その治療で歯の神経を取った)か、再根管治療であるか、治療開始前に排膿があったか、痛みや歯の揺れはあったか、歯の詰め物や土台の除去にかかる時間はどの程度必要かなどにより、根管治療の通院回数は変わります。中央値は、根管治療に3~4回、その後その歯に土台を入れて被せ物を作るのに2回、合計5~6回になるかと思います。

詳しくは、治療時にお尋ねください。

治療開始時の歯の状態によります。歯の根っこから膿が出てきたということで、根管治療の必要があるとして歯の土台を外した時に、歯が割れていることを発見することもあります。この場合は根管治療を中止して抜歯する必要があります。

しかし、歯の根っこを直接見て「実は割れていた」というケース以外で、抜歯に至るケースはさほど多くはありません(全く無いとまでは言い切れません)。症例により、予後については変わりますので、治療時に担当医にお尋ねください。

次回来院が2週間よりも遠くなる場合は、あらかじめ担当医にその旨をご相談ください。仮の蓋はキャビトン®と呼ばれる材料を用いますが、唾液を防ぐ力は2週間程度までが目安となっています。それ以上、治療期間が開く場合は(例えば1か月経過観察を行う、等の時も)キャビトンの上からより長期間、封をすることができる材料を重ねます。

キャビトンをして、予約変更や治療中断などにより、長期間経過してしまうと、仮の蓋の効力を維持できずに根管内に唾液が侵入してしまうことが多いです。

最初に「次回は1か月くらい空きます」と教えていただけますと、それ用の蓋を用意しますのでお申し出ください。

はい、可能です。ただし、仮の蓋を付けるのにも、次回治療時に除去するにも、キャビトン®よりも時間がかかってしまうため、1回の処置時間が減り、治療回数が多少、増えてしまう可能性もございます。その点はご了解いただけますと幸いです。

使うことが多いです。ただ、症例や部位、患者さんの希望などにより簡易防湿ZOO(歯の周りにバキュームのチューブを巡らせて、歯の中に唾液が入らないようにする装置)などとも使い分けております。もちろん、ZOOによる防湿でも十分に治療効果を発揮できると担当医が判断した症例に限定されます。

医院としては「根管治療の基本の防湿法はラバーダム防湿」であるというスタンスで治療をしております。

はい、多くの症例で可能です。ラバーダムが苦手という場合は簡易防湿ZOOでの対応をさせていただいております。

ただし、ラバーダムでしか防湿が成功しないと担当医が判断した場合は、ラバーダムで治療をさせてくださいとお願いしております。その場合、患者さんのご希望により麻酔を行うなどして、ラバーダムの不快感を軽減するようにしております。

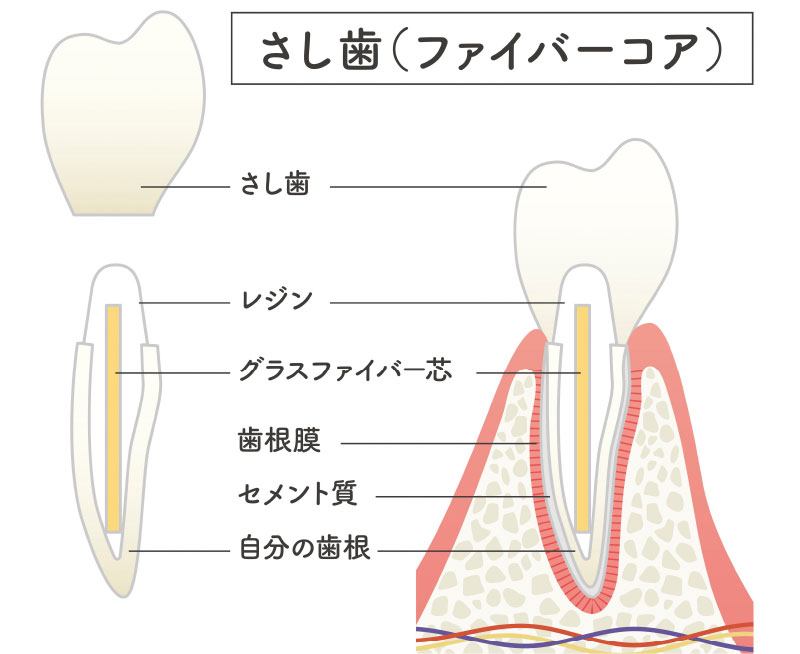

根管治療終了後は、穴の開いた部分(仮の蓋になっている部分)に土台を入れて、被せ物を作る治療を行うことが多いです。

当院ではメタルコアという金属の土台はほとんど使用せず、保険診療・自由診療ともにファイバーコアによる土台を作製し、その上に被せ物を作っています。歯の質がたくさん残っている場合は、被せ物ではなく詰め物を作製することになります。多くの場合2回程度の受診が必要です。

精密根管治療の定義があるわけではないのですが、一般的に「歯科用顕微鏡」「CT」「ニッケルチタンファイル」の3点を用いて治療する場合をそのように言うことが多いです。普通の根管治療とは「肉眼」「レントゲン」「ステンレスファイル」での治療を指すことが多いです。顕微鏡を用いた方が、根管の中という非常に細かな世界をしっかりと見て治療することが出来ますし、影絵であるレントゲンよりも3Dで歯や根管の状態を診断できるCTの方が診断力は高いです。

また、曲がった根っこでもニッケルチタンファイルは根管の形態を変更せずに拡大できるなど、精度の高い治療が可能です。

肉眼では除去できない、歯の奥深くまで装着された土台も、顕微鏡を用いると除去できることは多いです。

顕微鏡を用いても除去できないケース(根尖までMTAセメントで充填してあるケースなど)もありますので、根管治療が可能かどうか、相談にいらしてください。レントゲンで除去可能かどうか、事前に診断することが可能です。

もし除去できない場合、歯根端切除・逆根管充填という方法で治療可能なこともあります。こちらも適応可能な症例と、困難な症例がありますので、まずはご相談ください。

当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。ご興味がある方は下記からお問い合わせください。

料金体系は、料金表をご参照ください。