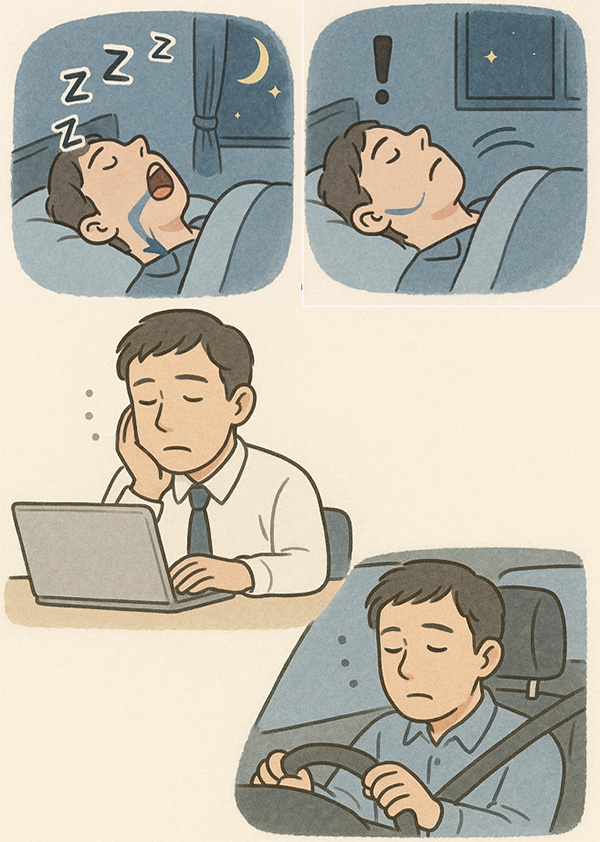

夜間に低酸素と覚醒反応が何度も起こるため、日中の強い眠気や集中力低下の原因となります。また、交感神経亢進が続き、高血圧・不整脈・心筋梗塞・脳卒中のリスクが2~3倍になるとされています。糖尿病の悪化、うつ、認知機能低下、緑内障の発症率上昇も報告されています。小児では成長障害や学業不振、多動などの原因となることがあり、全年齢で早期治療が必要とされています。

歯科医院では医科の診断書・紹介状を受け取ることにより、睡眠時無呼吸症候群用の口腔内装置を作成・調整することはできますが、歯科医院で診断・検査を行うことはできません。まずは耳鼻科・呼吸器内科・睡眠外来で検査を受け、診断を受ける必要があります。

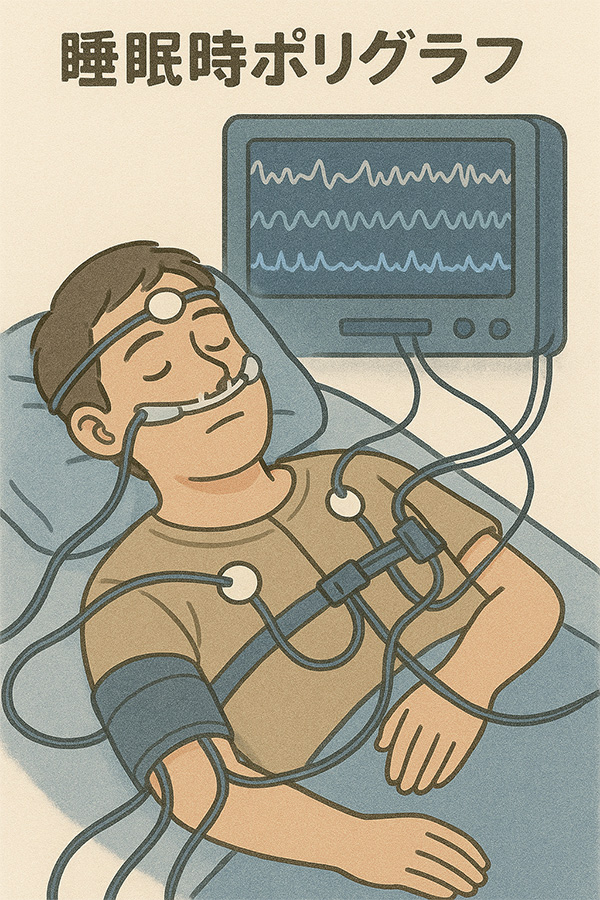

・簡易終夜睡眠検査(睡眠時ポリグラフ)のスコアシート

・睡眠時無呼吸症候群に対するOA作成を依頼する内容の診療情報提供書(医科で作成されたもの)

をご持参いただけますと、保険診療で口腔内装置を作成することが可能となります。

医科からの診療情報提供書と簡易終夜睡眠検査のスコアシートをお持ちくだされば、すぐマウスピース製作に入ることができます。上下の歯型または口腔内スキャン、咬合位採得を行い、当院院内技工士がオーダーメイド製作します。最短で1週間程度で完成し、装着日に下顎前方量を微調整してお渡しします。自費であれば診断書が不要な場合もありますが、正確な重症度把握と装置使用後に症状改善があったかどうかの判断のため、事前検査を強く推奨しています。

「下顎前方移動装置(MAD)」が標準です。上下別々のレジンシートを樹脂で連結し、就寝時に下顎を3~8㎜前方に保持することで舌根を前方へ牽引し気道を拡大します。下顎の適切な前方移動量については個人差があるため、1~3回程度の前方移動量の調節が必要です。

医科診断書があり、かつAHI20以上(または日中の強い眠気など重度の症状)がある場合は保険適用となり、「口腔内装置1」2,000~3,000点+技術料で、3割負担で8,000~15,000円程度です。

保険適用外の軽症例や、医科での検査を省略したい場合などは自費扱いとなり、保険の費用の10割をいただいています。

睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置は、睡眠中だけ気道を広げる対症療法です。装置を外せば再び無呼吸が起きるため、完治とは言えません。ただし、使用中は低酸素状態やいびきを大きく減らすことができるため、血圧や血糖のコントロールが改善し、合併症のリスクも下がります。

睡眠時無呼吸症候群そのものの改善を目指す場合は、減量や就寝前の飲酒制限、口腔・舌・咽頭筋のトレーニング、閉塞部位の外科的治療などがあります。これらはいずれも、耳鼻科・呼吸器内科・睡眠外来との連携や指導のもとで行うことになります。

下顎前方位で気道が拡大するため、多くの患者さんでいびきは劇的に減少し、停止時間も短くなります。ただし、高度肥満や重度の鼻閉がある場合には完全に消えないこともあり、前方量の調整や体位指導が必要です。残存するいびきの評価には、同室の家族による観察に加えて、スマホアプリや再検査を用い、必要に応じてCPAPの追加や減量指導を併用することがあります。

毎朝外したら水で軽くすすぎ、中性洗剤か義歯用ブラシで優しく磨きます。可能であれば毎日、義歯洗浄剤に15分浸漬し、バイオフィルムや臭いを除去しましょう(最低でも週1回以上は義歯洗浄剤で消毒してください)。

熱湯やアルコールは変形の原因になるため使用しないでください。また、歯磨剤を用いると装置に細かな傷がつき、劣化を早めるため避けてください。乾燥後は通気孔付きのケースに保管し、高温になる車内や直射日光を避けてください。ペットが装置を噛んで壊してしまう事故も多いため、就寝中以外は必ずケースに入れて保管してください。

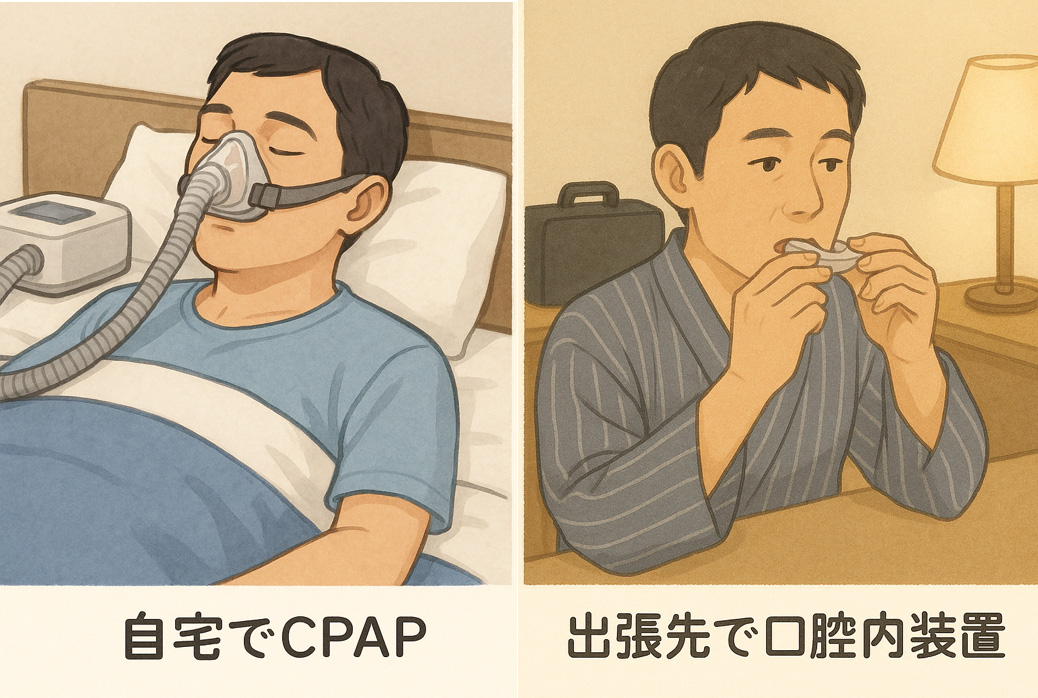

併用は可能で、口腔内装置が気道を広げることでCPAPの設定圧を下げることができ、装着感が向上します。ただし、改善スピードが早くなるわけではなく、治療効果は睡眠中のAHIが十分に低下しているかどうかで判断します。併用を開始した後は、簡易検査による圧の調整が不可欠ですので、必ず主治医と歯科の両方でフォローを受けてください。

はい。CPAP機器の持ち運びが難しい出張や旅行時に口腔内装置へ切り替える方法は推奨されています。出張・旅行から帰宅後に眠気の有無や酸素飽和度モニターで残存する無呼吸を確認し、問題がなければそのまま継続可能です。

ただし、長期的にCPAPを中断する場合には医科での再評価が重要です。

また、最近のCPAPは睡眠中のデータ(空気の流れ、圧、漏れ量など)を記録し医師に送信することで、使用状況を医師が把握できるようになっています。CPAPの中断前には、必ず医科の主治医に相談してください。

睡眠時無呼吸症候群は慢性疾患であり、継続使用が基本です。年1回の簡易検査でAHIが5未満に改善し、体重管理や鼻閉治療などで再発リスクが低いと判断されれば、試験的な離脱が可能です。ただし、多くの方は数年以上の装着が必要になります。

強い歯ぎしりや経年劣化によりひび割れや変形が生じた場合は、修理あるいは再製作が可能です。修理は随時可能ですが、再製作には前回の製作から6か月以上経っていることが必要です。6か月未満での再製作は、変色だけでは認められず、修理が不可能な破損や虫歯治療による噛み合わせの大きな変化がある場合に限られます。なお、自由診療ではこの限りではありません。

いいえ、矯正治療中に睡眠時無呼吸症候群の口腔装置を使用することはできません。基本的にはCPAPや横向き睡眠で対処することになります。睡眠障害の重症度が高い場合には矯正を一時中断して無呼吸の治療を優先することをおすすめします。 睡眠障害が軽度の場合は、「Ⅱ級顎間ゴム」と呼ばれる矯正中に使用するゴムで装置の代用が可能かを検討することもあります。上顎の犬歯と下顎の大臼歯をゴムでつなぎ、下顎を前に出すことで口腔内装置に近い働きをします。ただし、ゴムは装置ほど下顎を前方に保持する力がないため、重症例には適しません。

当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。ご興味がある方は下記からお問い合わせください。

料金体系は、料金表をご参照ください。