顎が外れる顎関節症 治し方・症状の違いは?

2017年2月17日

~顎関節症の種類と治療法~

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

前回は、顎関節の仕組みについてお話しました。

今回は顎関節症の種類と治療法についてのお話ししていこうと思います。

正常な顎関節の構造

下顎は大きく口を開けるときには前方に移動し、関節円板という軟骨が下顎の滑走を手助けするんでしたね。

顎関節の仕組みを参照

そして、下顎が元の位置に戻るとき、関節円板もスムーズに定位置に戻ります。

「カクッ」「ポキッ」と音が鳴る仕組み

ところが、この関節円板がスムーズに戻らない状態になることがあります。

関節円板が戻るときにちょっと引っかかって「カクッ」「ポキッ」という音が鳴ります。

この症状は顎関節症の一種です。

では、顎関節症にはどのような種類があるのでしょうか?

顎関節症の種類

顎関節症学会による顎関節症の分類をできるだけわかりやすく解説していきたいと思います。

Ⅰ型

耳の上あたりにある筋肉や頬の耳に近い筋肉が痛い。顎の周りの筋が痛い。口が開きにくいことがある。

Ⅱ型

顎関節の関節を包む袋や、関節靱帯、関節円板が伸びたり、捻挫している。顎が痛い、動かしにくい、等。

Ⅲ型

関節円板の位置がずれたり、穴が開いたり、組織が病的に硬くなったりしている。

痛みは強くなかったり、痛みがないことも多い。

Ⅲ型a

関節円板の位置がずれるが、すぐに元に戻るタイプ「コキッ」「ポキッ」という軽い音が鳴る。

Ⅲ型b

関節円板の位置がずれたまま戻らない。口が開けにくくなる。

Ⅳ型

顎関節の骨が変形したり、関節円板が変形したりする重症例。「ジャリジャリ」「プチプチ」という音が鳴る。

Ⅴ型

上のⅠ~Ⅳ型以外のもの。心理的要因などによる顎関節による痛みなど。

さて、前回の最初にとりあげました

「痛くないし、口も開くけれど、音が「ポキッ」鳴るので大きく口を開けるのはちょっと抵抗がある」

というのは何型になるでしょう?

↓

↓

↓

答えはⅢ型aです!(実は私もこの症状があります!)

当院では、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の方が比較的多くいらっしゃいます。

顎関節症の治療

口が全く開かないなら理学療法を、多少なり口が開くならスプリント療法を行うことが多いです。

ただし、4cm程度口を開けることができて、日常生活に不便が無い場合は治療は必要ないと言われています。

私も、音は鳴るものの恵方巻の丸かぶりも出来る程度にしっかり開口できますし、不便も無いので治療はしていません。

Ⅳ型、Ⅴ型の場合は、重症度に応じて大学病院などとの連携が必要になる場合があります。

スプリント療法ってどんなもの?

スプリントはマウスピース型の「自分で着脱できる顎関節のギプス」と思っていただくと良いかと思います。

顎関節が炎症を起こしているのですから、軽く固定して安静にする必要があります。

顎関節は顔の外から固定することができません。

そこで、上下の歯の間に厚みのある硬いマウスピースを装着することで、強制的に「マウスピースの厚み分だけ口が開いた状態=顎関節に負荷がかからない状態」をキープできるようにします。

2回ほどで作成可能ですので、顎の痛みでお悩みの方は、一度ご相談ください。

顎が痛い 耳の下カクッ!っと音が鳴るんだけど大丈夫?

2017年2月6日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

皆さんの周りに、あるいは皆さんご自身に「顎が鳴る」という方はおられませんか?

実は、私も中学生頃から「コキッ」という音が鳴ります。

「痛くないし、口も開くけれど、音が鳴るので大きく口を開けるのはちょっと抵抗がある…」

これ、実は顎関節症の一種なのです。

今日は、意外にありふれている病気「顎関節症」についてお話していこうと思います。

~進化が招いた顎関節症~

顎関節症とは?

顎の関節にかかわる筋や骨、軟骨に異常を起こす慢性疾患群をまとめて「顎関節症」と呼びます。

顎関節症の症状

- 痛くないけど音が鳴る

- 口が開かない

- 口が開けにくい

- 顎の筋肉が痛い

顎関節の構造

まず、正常な顎関節を図解しますと下のような感じになっています。

水色の部分が「関節円板」という軟骨で、顎関節の骨の間に挟まって下顎が円滑に滑走する手助けをする

とともに、骨が直接擦れないようにして骨を保護する働きがあります。

関節の部分を拡大してみましょう。下顎頭というのは、顎関節の下顎の部分です。

画像参照:©コムネット

画像参照:©コムネット

面白いことに、口を大きく開けると下顎頭は関節からいったん外れて、前方に移動します。

画像参照:©コムネット

画像参照:©コムネット

普通の関節は、骨は定位置で蝶番運動しますが顎関節はソケットから出て行ってしまいます。

「顎が外れる」といいますが、誰でも大きく口を開ければ顎は外れます。

しかし、口を閉じたらすぐ元に戻ります。

(患者様は自力で戻せなくなった時に、「顎が外れた」と言われますが…)

自力で外して戻せる、不思議な関節が「顎関節」なのです。

顎関節は複雑に動くために、エラーも起こりやすいのです。

なんでそんなに複雑に動くの?

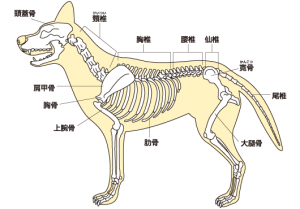

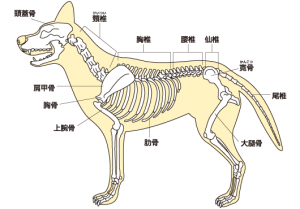

画像参照https://www.peppynet.com/library/archive/old/html/12aw_170

上の図は4足歩行の動物(犬)の骨格図です。

4足歩行の犬や猫は、威嚇するときにビックリするくらい大きく口を開けます。

人間はあんなに口は開きません。

それは骨格を見ると分かりやすいです。

4足歩行の動物は、思いっきり口を開けても、下顎は首になかなかぶつかりません。

対して、人間は口を大きく開けると下顎がすぐに首にぶつかってしまいます。

二足歩行のため、首が垂直に立っているせいです。

画像参照http://mitsunoy.jugem.jp/

でも、もっと口を開けたい!

類人猿や原始人だったころには、ナイフとフォークで切り分けて食べるとか、お箸で一口サイズに取り分けるとか、できなかったでしょうからね。

大きく口を開けてガブっと噛り付くことができる必要があったのです。

そこで編み出したのが、「顎を外して前に出す」。

口を一定以上開いて、首にぶつかりそうになったら下顎を前に移動させて、物理的に首と距離を取ります。

そうすれば、もっと口を開くことができます。

そして、複雑に動くようになったのはいいのですが、前に動いた下顎や関節円板が上手く戻らなかったり、炎症を起こしたりする「顎関節症」が生まれたのです。

まさに「進化が招いた病気」と言えますね。

次回は、タイプ別の顎関節症の治療法についてお話します。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。