「ありがとう」って毎日言ってもらえる仕事。歯科助手ってどんなお仕事?

2026年1月23日

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 事務局採用担当の坪井菜野です。

突然ですが、あなたは「歯科助手」と聞いて、どんなイメージがありますか?

「歯医者さんで先生の隣に立ってる人だよね」

「難しそう…私にできるかな」

「ずっと立ちっぱなしで大変そう」

そんなふうに思っている人も多いかもしれません。

実は、歯科助手は未経験からでも始められて、患者さんや先生から「ありがとう」と毎日言われる、とてもやりがいのあるお仕事なんです。

今日は、そんな歯科助手のお仕事について、実際にどんな毎日を過ごすのかをご紹介します。

1. 歯科助手ってどんなお仕事?

歯科助手は、歯科医院で働くスタッフの一員です。

歯科医師や歯科衛生士と一緒に、患者さんが安心して治療を受けられるようにサポートするお仕事です。

資格は必要ありません。未経験からスタートできます。

「専門知識がないと無理なんじゃ…?」と思われるかもしれませんが、大丈夫です!

最初はみんな初心者。先輩スタッフが一つひとつ丁寧に教えてくれるので、安心してくださいね。

2. どんなことをするの?

入ったばかりの頃は…

最初は、こんなお仕事から始めます。

「こんなにできるかな…」と不安になるかもしれませんが、最初の数ヶ月は先輩がずっとそばにいて教えてくれます。新人さん専用のマニュアルを作っている歯科医院もたくさんあるので、「何をすればいいかわからない」と困ることは、ほとんどありません。

今の歯科助手は「知識」で支える仕事

昔の歯科助手さんは、セメントや型取りの材料を手で練ったり、石膏を型に流したり、そういった手作業がたくさん必要でした。

今は、そういう作業は機械が自動でやってくれることが増えています。

だからといって「簡単な仕事」になったわけではありません。むしろ、歯科医院で使う材料や機器の種類は年々増えていて、「どの治療で」「何を」「どのタイミングで」用意するか、そういった知識を理解していることが、とても大切になってきています。

手を動かす作業が減った分、頭で理解して判断する仕事が増えた、という感じですね。

3. 慣れてきたら、できることが増えていく楽しさ

半年、1年と経つにつれて、少しずつできることが増えていきます。

- ・患者さんから「○○さん、いつもありがとう」って名前で呼ばれるようになる

- ・「次もあなたがいる日に予約したい」って言ってもらえる

- ・歯科医師から「○○さんがいると助かる」って頼りにされる

- ・新しく入った後輩に教える立場になる

これが、歯科助手の一番の楽しさです。最初は何もできなかった自分が、患者さんやメンバーの役に立てている実感。「ありがとう」と言ってもらえる毎日。

そして、経験を積むほど、治療の流れがわかってきて、「あ、次はこれが必要だな」って自分で判断できるようになっていく。この「少しずつわかるようになっていく感覚」は、本当に嬉しいものです。

4. 経験を積むほど、深くなっていく仕事

歯科助手の仕事は、続けるほど奥が深くなっていきます。最初は「器具を渡す」だけだったことが、経験を積むと、「この治療の次は、こういう流れになるから、この器具を準備しておこう」「患者さんの様子を見て、不安そうだから一声かけよう」と、自分で考えて動けるようになります。

さらに経験を重ねると、新しい材料や機器が導入されたときに、「これはどういう場面で使うのか」「どうやって準備すればスムーズか」を理解して、現場で活かせるようになります。つまり、歯科助手は「現場で体を動かしながら、知識と判断力を身につけていく仕事」なんです。

5. 「ずっと立ちっぱなしは体力的にきつい?」

「30代、40代になったら体力的にきつそう…」そう心配される方もいますが、安心してください。最初の1~2年は確かに立ち仕事が多いです。しかしそれは「体感覚で治療を覚えるため」なんです。

経験を積むにつれて、座ってできる仕事の割合が増えていきます。たとえば:

- ・予約の調整

- ・患者さんからの電話対応

- ・インプラントやマイクロスコープを使った高度な治療で使う、特殊な材料の発注や管理

- ・後輩スタッフへの指導

そして、診療の流れを深く理解してくると、インプラントやマイクロスコープを使った高度な治療の準備や材料の管理といった、ベテランだからこそ任される仕事も増えていきます。特に、自由診療で使う材料は、患者さんごとに個別で必要なものが違ったり、高額だったりするので、診療の流れを深く理解している人だからこそ任される仕事です。

こういった仕事が増えていくので、年齢を重ねても、自分のペースで長く働き続けられるんです。

成長の目安

- ・入って半年くらい:基本的な流れを覚えて、一人でできることが増える

- ・1〜2年目:患者さんから名前で呼ばれて、感謝されることが増える

- ・2〜3年目:後輩に教えたり、院内のことを任されるようになる

- ・4年目以降:チームのまとめ役として、みんなから頼られる存在に

6. 「もっと専門的なことがしたい」と思ったら、歯科衛生士という道も

歯科助手として働いているうちに、「もっと患者さんの治療に深く関わりたい」「専門的な仕事をしてみたい」って思う方もいます。そんなときには、歯科衛生士の資格を取るという選択肢があります。

歯科衛生士は専門学校に3年間通学後、国家試験合格が条件の国家資格です。(看護学校中退者や卒業者は2年通学で良いケースもあります。)業務内容は、患者さんの歯石を取り除いたり、歯垢を取り除いたり、歯磨きの指導をしたり、より専門的なお仕事ができるようになります。

「学力が心配」という方も大丈夫です。歯科医院で経験のある人であれば、院長の推薦で推薦入試を受験することもできます。

「学校に通うお金が心配…」という方も大丈夫

実は、国の制度を使えば、学費の最大70~80%が戻ってくることもあるんです(専門実践教育訓練給付金)。さらに当院には独自の支援制度があり、残りの20~30%の学費についても、働きながら職場が代わりに支援します。

つまり、何年か働けば、実質学費ゼロで資格を取得できるような仕組みになっているんです。「お金の心配でキャリアアップを諦めたくない」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

まずは歯科助手として働いてみて、「この仕事好きかも」と思えたら、資格取得にチャレンジする。そんな堅実なステップアップができるのも、歯科助手の魅力です。

参考:歯科衛生士に向くのはどんな人?どうやってなるの?

7. これからの時代に強い、「現場で学ぶ技術と知識」

「事務の仕事がいいな」と思っている人も多いかもしれません。しかし残酷な現実として、パソコンだけで完結できるタイプの事務作業は、どんどん生成AIやシステムに置き換わっていっている状況で、おそらく今後も加速すると言われています。

歯科助手の仕事は違います。患者さんと直接お話しして、不安な気持ちを和らげたり、治療中、歯科医師の手元を見ながら、次に必要な器具をピタッと渡したり、奥歯の治療では、ライトの光が治療部位にしっかり当たるように調節したり、水がかからないようにしたり。その場の状況を瞬時に判断して、体を動かします。

実は、歯科医師だけでは治療できない場面がたくさんあります。特に奥歯の治療では、歯科助手が手伝ってくれないと、歯科医師も困ってしまうんです。こういう「細かいタイミングの合わせ方」や「瞬時の判断で動く技術」は、ロボットにはまだまだ真似ができません。

そして、この「現場で体を動かしながら学んだ技術と知識」は、これからの生成AI時代でも、ずっとあなたの武器になります。だから、長く働けば働くほど、自分の価値が上がっていく仕事と言えます。

8. まとめ|未経験のあなたを、私たちは歓迎します

- ・未経験からでも始められる

- ・患者さんから「ありがとう」と感謝される毎日

- ・経験を積むほど、深い技術と知識が身につく

- ・これからの時代も必要とされ続ける

- ・国家資格取得も含めたキャリアアップの道もある

人と接することが好きで、将来につながるスキルを身につけたい。そんなあなたに、歯科助手はぴったりです。

9. つぼい歯科クリニックの歯科助手(デンタルアテンダント:DA)について

最後に少しだけ当院の歯科助手(デンタルアテンダント:DA)についてご説明させてください。

つぼい歯科クリニックでは、歯科助手さんが最初に覚える量がたくさんになりすぎないように、受付業務と診療室業務を完全に分離しています。診療室業務を行うDAさんは、器具や治療の流れなどを覚えることに集中できるため、早く仕事を覚えることができます。

そして決められた範囲の業務ができるようになれば、次のステップに進めるように、段階的に業務を学べるようにしています。働く人同士が絆や自己効力感を感じられるように、そして前進を感じられるようにしています。そしてより広い業務ができるようになることと昇給をセットにしています。

ご興味を持ってくださった方は、ぜひ当院の採用サイトもご覧いただけるとうれしいです!

👉 採用サイトはこちら

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

ブランクがあっても安心!歯科衛生士の復帰とキャリアアップが叶う職場とは?

2025年11月29日

出産、育児、転勤……生活の変化で歯科衛生士の仕事から離れることは誰にでも起こり得ます。

「復帰したいけれど、自分の技術で大丈夫かな?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実は、ブランク後のキャリアアップは“どこから再スタートするか”で大きく変わります。

こんにちは、医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

この記事では、復帰歯科衛生士さんに向いているキャリアパスについて、当院の支援方針も交えてまとめました。

復帰を考えている方や、ブランクがあるわけではないけれども給与アップを目指しての転職などで不安を感じている歯科衛生士の方に、ぜひ最後までお読みいただけたら嬉しいです。

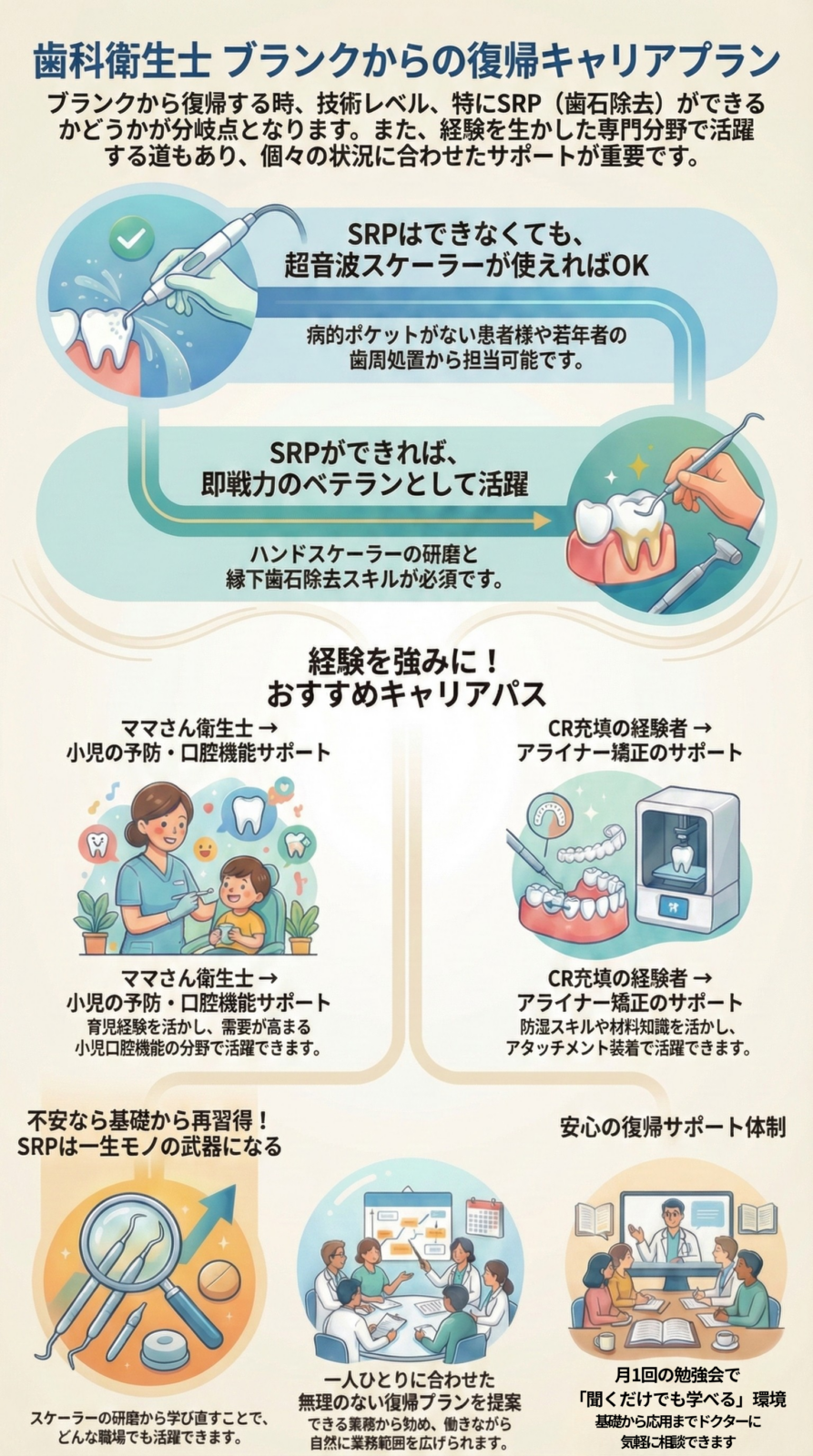

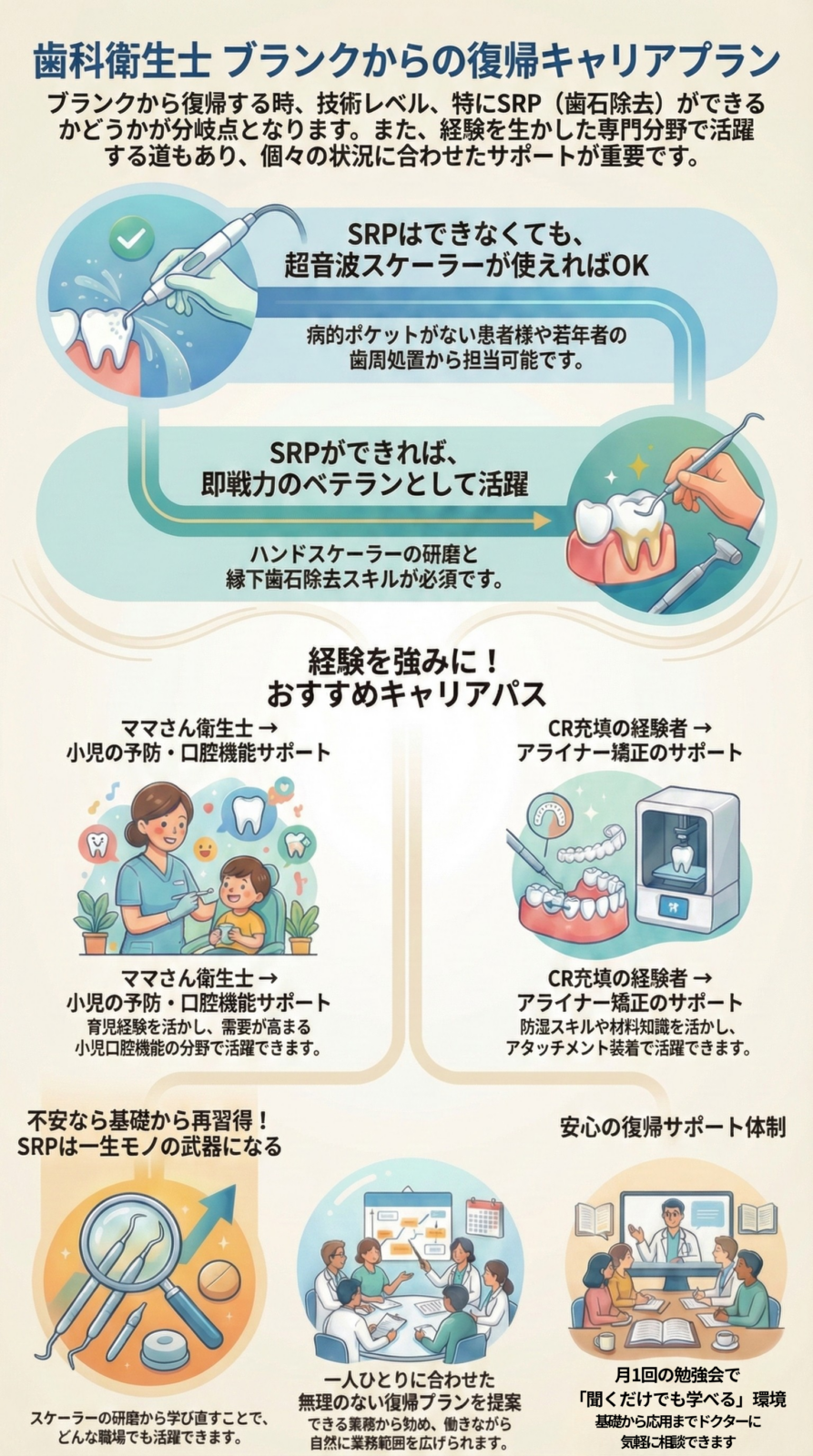

▼▼▼この記事の概要を図解化▼▼▼

1)復帰後のキャリア形成は「SRP」が分岐点

ブランクから復帰する際、もっとも大きなポイントとなるのが SRP(スケーリング・ルートプレーニング) の技術です。

◆ SRPは出来ないが、超音波での縁上歯石除去やデブライトメントは出来る

- 超音波スケーラーで適切にデブライトメントができる

- 縁上歯石+縁下歯石を2〜3mm程度まで除去できる

このレベルの技術がすでにある方は、復帰直後から「病的な歯周ポケットが無い方」「若年者」の歯周処置が可能です。

重症歯周病患者でも、初診ではまずは縁上歯石と浅いポケット部分の歯石除去のみをクリーニングするため(いきなり深いポケットの底はアクセスが出来ない/無理にアクセスすると痛い)、担当可能なことも。

難易度の低い症例を経験しながら、徐々に対応できる症例を増やしていきましょう。

◆ SRPができる:ベテランとして即戦力に!

- ハンドスケーラーの研磨ができる

- ハンドスケーラーで縁下歯石の除去ができる

縁下歯石の除去といっても、PPT4~5㎜の隣接面なのか、分岐部病変なのか、難易度は千差万別。

ポケットが深い場合は、主治医に相談の上、CTを撮影して骨の状態を把握してからSRPを行うこともあります。

以前は10枚法デンタル撮影で骨の状態を確認しながらSRPをすることが主流でしたが、現在は10枚法デンタルより精緻に骨の状態を確認できる歯科用CTも、歯周治療の強力なツールとして選択可能です。

◆◆コラム◆◆ DHカンファレンス

当院では治療方針については、随時主治医と相談しながら進めていきますが、月に1回のDHカンファレンスで、治療方針や診療上の疑問をみんなでシェアして学ぶ場を設けています。

診療から自分で疑問点を見つけてきて、歯科医師に質問し、フィードバックを受けるのは大変勉強になりますが、

- 「自分からは疑問や質問は出すのが苦手」

- 「忙しそうなドクターに話しかけて良いタイミングが分からない」

という、入職したての歯科衛生士さんには、ちょっぴりハードルが高め。

そこで、DHみんなでドクターに出す質問を決めて、院長を含む3~4人のドクターが質問に答えたり、ディスカッションしたりするDHカンファレンスは「まだ自分からは疑問や質問は出せない」という歯科衛生士さんにも「聞くだけで勉強になる」と大好評です。

CTの読影法のような基礎的な内容から、インプラント周囲炎のメンテナンス、咬合力のコントロールなど、ちょっとアドバンスな内容まで幅広い話題が取り扱われますので、ご興味のある歯科衛生士さんはぜひお問い合わせください。

復帰は考えていないけれど、勉強会だけ参加したい、という方も大歓迎です!

2)SRPに自信がない場合:基礎を取り戻すことが最優先

「しばらく触っていないので不安…」「そもそも学び直したい」という方も、まったく問題ありません。

まずは基本の再習得からスタートしていきましょう。

◆ 再習得のステップ

- ハンドスケーラーをきちんと研げるようになる

- 刃の構造を理解する

- 実際に操作して感覚を取り戻す

特に、第二子出産や転勤で再ブランクが生じる可能性がある方こそ、SRP技術を確実にしておくと安心です。

どんな職場でも柔軟に働ける大きな武器になります。

私たちと一緒に、患者さんの笑顔のために働きませんか?

ご興味をお持ちの方は、ぜひ当院の求人情報をご覧ください。ご応募をお待ちしております。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

3)ママさん歯科衛生士に向いているキャリアも

出産・育児経験は歯科衛生士として大きな強みになります。おすすめの分野はこちら。

◆ 小児の予防と口腔機能のサポート

- 子どもの虫歯予防

- 小児口腔機能発達不全症へのアプローチ

- 「お口ポカン」への機能トレーニング

- 妊婦さんやママへの口腔ケア指導

現代では、お口ポカンのお子さんが半数ともいわれるほど。

機能面の支援ができる歯科衛生士の需要は非常に高まっています。

「まだ経験がなくて不安…」という方も、働きながら学べる環境であれば、ご自身の育児にも役立ち、経験がそのまま仕事にも活かせます。

◆◆コラム◆◆ MFTスクール

当院には、子どもの口腔機能の発達を専門的にサポートする「MFTスクール」があります。

専任の保育士が子どもの姿勢や呼吸、口腔機能をチェックし、習い事として受けられる有料レッスンを行っています(※保険診療ではありません)。

歯科衛生士がこのMFTスクールのレッスンを担当することはありませんが、日々の診療では小児口腔機能発達不全症への保険指導を行います。そのため、専任保育士やMFTスクールで扱っている内容を横で学べる機会が多く、

- 姿勢の指導

- 口腔機能トレーニング

- 遊び感覚で継続できる小児トレーニングの組み立て方

などを、日常の業務の中で自然と吸収していける環境です。

「子どもの成長を支えたい」「育児経験を活かしたい」というママ歯科衛生士さんにとって、学びながら専門性を広げられる魅力的なフィールドになっています。

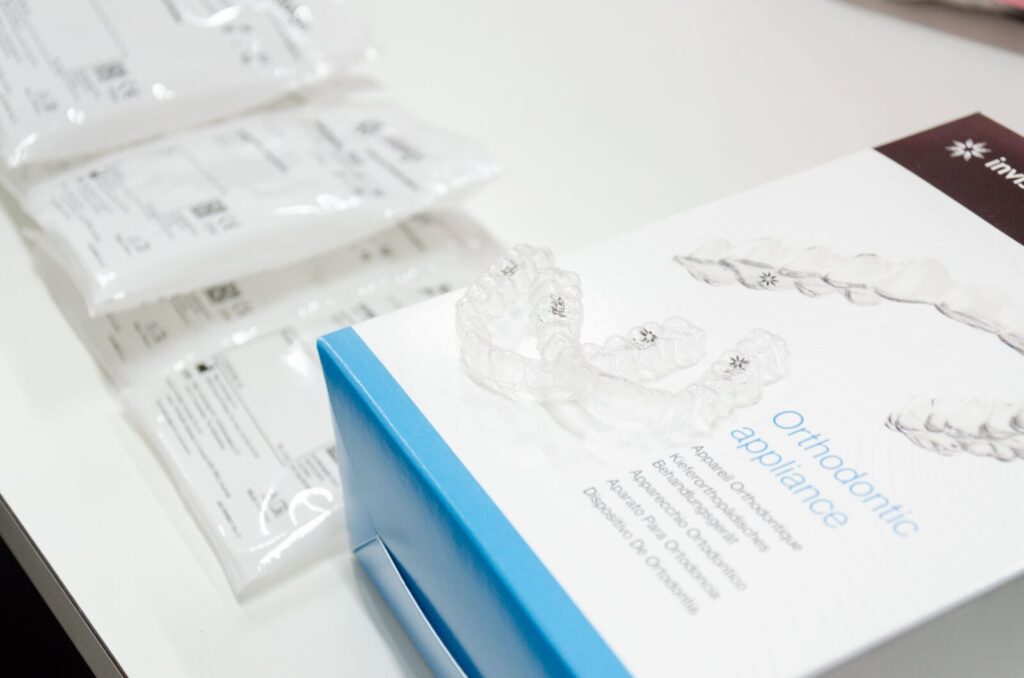

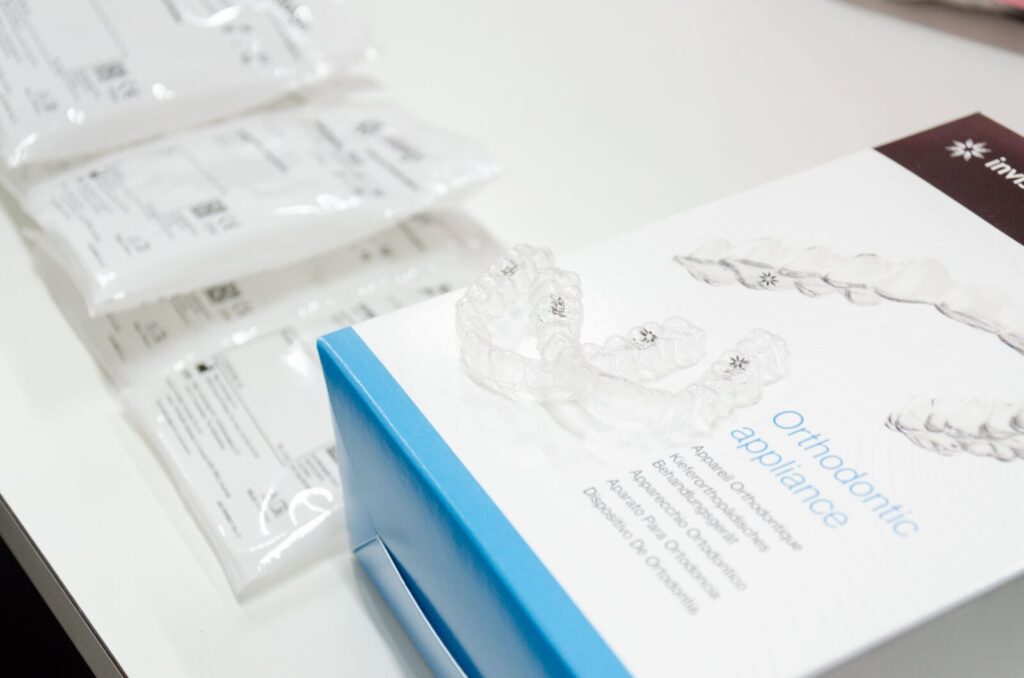

4)前職でCR充填をしていた方に向いているキャリア

以前の職場で CR充填 を行っていた歯科衛生士さんには、アライナー矯正のアタッチメント装着業務にも適性があります。

当院では

- 歯を削った後のCR充填: 歯科医師のみの業務(絶対的歯科医行為:歯科医師のみが行う医療行為)

- 削らない歯へのアタッチメント装着: 歯科衛生士が担当可能(相対的歯科医行為:歯科医師の指導の下、歯科衛生士が行う医療行為)

としています。

[参考リンク:歯科医師と歯科衛生士の業務範囲って、どうちがうの?]

ですから、ドクターが形成した歯にCRを充填していただくことは、当院ではありません。しかし、CR充填スキルから得た確実な防湿やCRという材料の特性を理解していることは、アライナー矯正におけるアタッチメント装着作業に非常に役立ちます。

復帰後の新たなキャリアとして矯正領域に進むのも、非常に有望な道です。

5)一人ひとりに合わせた「復帰プラン」が大切

ブランクの長さ、家庭の事情、これからの働き方——復帰歯科衛生士さんの状況は人それぞれです。

当院では、

- できる業務からスタートできる

- 働きながら自然に業務範囲を広げられる

- 慣れた業務を深めつつキャリアアップできる

- 個人ごとに復帰プランを考える

そんな「無理なく成長できる働き方」をサポートしています。

7)まとめ

ブランクがあっても、技術があっても不安があっても、必ず再スタートできます。

SRPを軸にしたキャリア形成、小児・マタニティ支援、アライナー矯正など、復帰後の道は多彩です。

「もう一度、歯科衛生士として輝きたい」

そんな思いを、私たちは全力で応援します。

➤ 当院では、医院見学を随時受け付けています。

教育カリキュラムやキャリア支援の仕組みを、ぜひ実際に見て・感じてください。

私たちと一緒に、患者さんの笑顔のために働きませんか?

ご興味をお持ちの方は、ぜひ当院の求人情報をご覧ください。

ご応募をお待ちしております。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

歯科衛生士の長期キャリア形成 ~生涯現役で働けて、生涯賃金を高くする~

2025年10月28日

これからの歯科衛生士の長期キャリア形成とは?

~生涯現役で働けて、生涯賃金を高くする方法~

こんにちは、つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

前回、前々回に続き、今回も歯科衛生士についての話題です。

あなたは衛生士学校を卒業して、歯科衛生士として歯科医院のフロアに立つ日がきたとします。

その時どういったことを考えるでしょうか?

- タイパよく、早くスキルアップしたい

- 早く中堅/ベテランと呼ばれる実力を身に着けたい

- 歯科衛生士の業務を早く「一通りできるように」なりたい

- 専門歯科衛生士の資格取得をしたい

- 矯正治療に興味がある

- スキルアップによって早く昇給したい

- あれもこれもと同時に考えるのが苦手なので、スキルアップを急かされたくない。じっくり取り組みたい

- 得意なことと苦手なことがハッキリしているので、得意を伸ばす教育をしてほしい

- 自分が何に興味があるか、まだ分からないので、いろいろなことを経験したい

社会人デビューしたての歯科衛生士さんは、どなたも不安と期待を胸に、これからのキャリア形成についてさまざまな希望を持っていると思います。

今回は「歯科衛生士の長期キャリア形成」についてお話します!

前回の記事:

進路に迷う人に歯科衛生士をおススメしたい。求人倍率23倍!就職に困らない国家資格

歯科衛生士に向くのはどんな人?どうやってなるの?

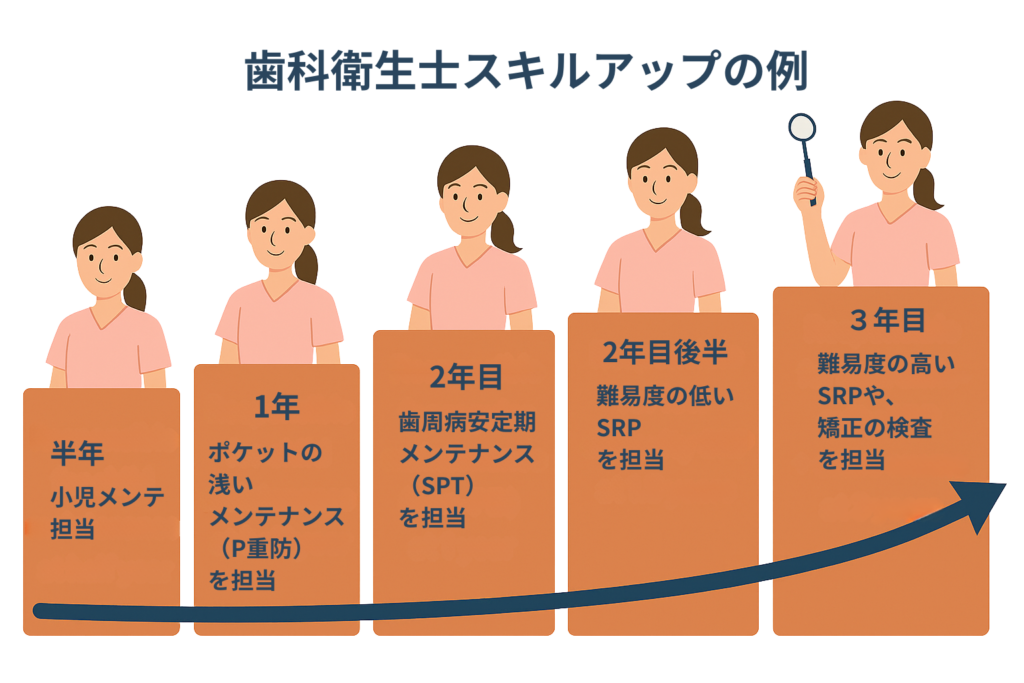

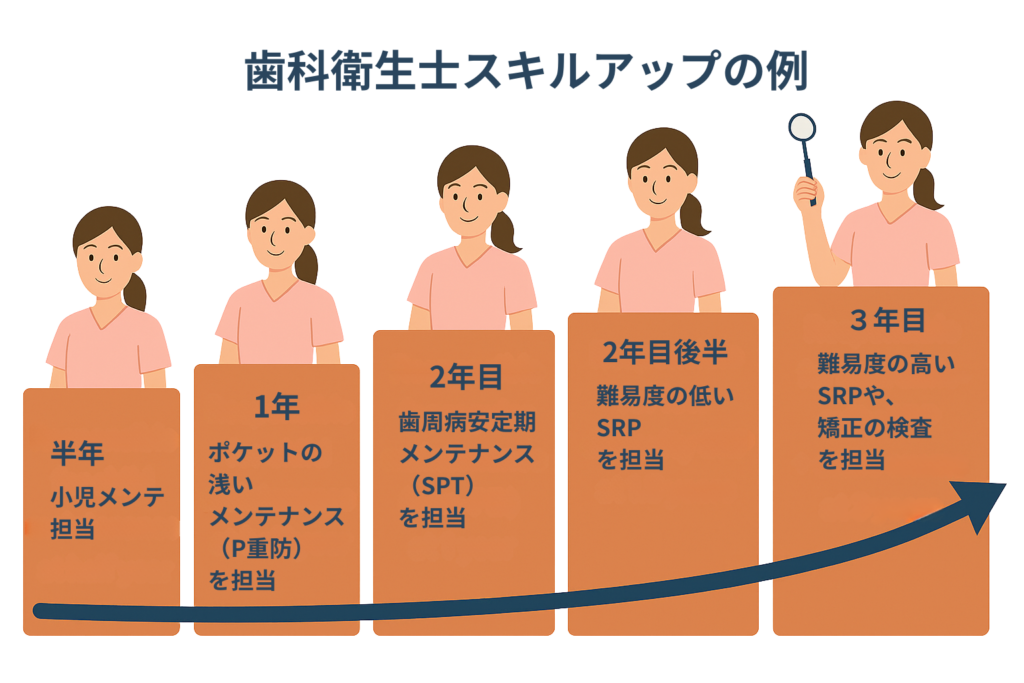

1)歯科衛生士の初期キャリア形成

歯科衛生士としての最初の職場選びは、キャリアの出発点としてとても重要です。

特にポイントとなるのは、教育体制の充実度と、自分の個性や学びのスタイルに合う職場かどうかです。

1-1) カリキュラムやスキルマップが整備されているか

新人のうちは、どれだけ体系的に学べるかが重要です。

カリキュラムやスキルマップが整っている職場であれば、

「何を」「いつまでに」「どこまで」

習得すれば良いのかが明確で、効率よくステップアップできます。

先輩たちのたどったスキルアップの道をたどることで、働きながら自然と成長することができます。

1-2) 自分の個性や志向に合う職場を選ぶ

歯科衛生士といっても、学び方のスタイルや目指す方向性は人それぞれです。

- タイパ(タイムパフォーマンス)よくどんどんスキルアップしたい人

- スキルアップを急かされるのは苦手で、焦らずじっくり学びたい人

この2タイプの人が同じ新人教育を受けてしまうと、「物足りない」あるいは「圧が強くてしんどい」と感じてしまうでしょう。

また、キャリア形成の志向性にしても、人によって異なります。

- 矯正や小児など興味のある特定分野を先に習熟したい人

- 歯科衛生士のコア業務である歯周病治療と口腔疾患予防をまずは習得したい人

- 診療介助などを通してまずは幅広く歯科知識を身に着けてから、特定分野を深めていきたい人

- 志向性は特にないが、難易度の低い業務からゆっくり広げていきたい人

学校教育とは異なり、職場での教育は、その人の適正に合わせた個別指導がメインになります。

せっかくの個別指導なのですから「その人に合わせたペースで教育してくれる環境」が理想です。

同期がいた方が仕事は楽しいことが多いのですが、同期入職のメンバーが数が多い場合は

「新人教育は個別に進度を調整して指導してもらえるか」

「基本カリキュラムとは別に、必要があれば自分専用のカリキュラムを組んでもらえるか」

などは確認してみても良いかもしれませんね。

私たちと一緒に、患者さんの笑顔のために働きませんか?

ご興味をお持ちの方は、ぜひ当院の求人情報をご覧ください。

ご応募をお待ちしております。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

2)自分の「キャリアの中核」にしたいことから、キャリア形成を考える

歯科衛生士のスキルと、

そのスキル習得からキャリアをスタートさせるメリット・デメリットをまとめました。

2-1)診療介助業務(一般歯科)

| 業務 |

歯科医師の診療介助や、仮封/TECなどの相対的歯科医行為を含む医療行為 |

| メリット |

歯科治療の全体像を理解できる。将来的にオールラウンダーとして大器晩成できる。 |

| デメリット |

覚える量が膨大で、一通りの診療介助を覚えるだけで3~6か月かかることも。歯周病治療などの他業務に着手できるまでに時間がかかる。

歯周病治療(SRP)のスキルがなければ、ベテランとして遇されないため下積みが長くなる。 |

診療支援領域からキャリアをスタートさせる場合

診療領域(歯周病治療の学び)からキャリアをスタートさせるよりも、診療支援領域(診療介助など)からのスタートは、立ち上がりはゆっくりになります。

メリットとしては、一つの職場に長く勤務していく中で、やがて幅広い知識と経験が繋がっていき、あなたをオールラウンダーとして輝かせます。最初の職場に、5年以上在籍すると決めている人は、診療支援領域から始めるのも良いと思います。

4年を超えたあたりから、歯周病治療、虫歯治療、口腔機能改善治療などのさまざまな知識がどんどんつながりだして、歯科診療の奥深さを体感することができます。

デメリットとしては、歯周病の長期症例などを手掛けたい場合は、遠回りとなってしまう側面があります。

また、診療介助・支援領域は、歯科医院によってやり方が違うことが多いです。

歯科医師の得意な治療や、院内機器などの設備、歯科技工士が常駐かどうかで、診療支援の内容は変わってきます。

パートナーの転勤などで、引越し先通勤圏内の歯科医院に転職したい時など、せっかく培った知識ですが、他院でそのままは通用しないという点があることも事実です。

バキューム技術などの習得に時間のかかるスキルがあると、職場や歯科医師から感謝されることは多いです。

しかし歯科衛生士としての待遇がアップするケースは稀です。

理由としては、バキューム技術が高いことは歯科医師の診療を安全にスムーズにしてくれます。

患者さんから「あの先生、治療うまいね」と歯科医師が褒められます。

しかし歯科医師の診療報酬は、それによって大幅に増えるということはありません。

給与の原資となる診療報酬が変わらなければ、給与も上がりにくいという理屈です。

一方、SRPなどの高度な歯周病治療が担当できることは、そのまま診療可能な患者さんの数を増やすことにつながります。

よって診療報酬アップ、ひいては待遇アップにつながります。

以上により、転職時などで、歯周病治療(特にSRP)のスキルを磨いていなければ「ベテラン」としての待遇を得られない可能性がある点は、要注意です。

2-2)歯周病の治療/予防業務

| 業務 |

歯科医師の指導の下、口腔衛生業務や予防業務を行う。スケーリング、SRP、歯磨き指導、歯周病検査、口腔内写真撮影、PMTCなど |

| メリット |

自分の治療枠で患者さんを診療するため、昇給につながりやすい。自分のスキルで直接患者さんの役に立てるため、やりがいがある。この領域のスキルがあれば、どの歯科医院でも「ベテラン」として遇される。 |

| デメリット |

先に歯周病についてのスキルと知識を深めていくため、歯科治療全般についての理解が遅れる。 |

歯周病治療領域からキャリアをスタートさせる場合

矯正専門院や小児歯科専門院を除いて、多くの歯科医院においてベテラン歯科衛生士に求められる必須スキルとしてSRP(スケーリング・ルートプレーニング)があります。

たとえキャリアが長くても「ハンドスケーラーを研いだことがない」「分岐部のSRPをやったことがない」という状態では、ベテランとは見なされません。

出産や転居などキャリアの中断を経ても、

SRPは一通りできます

インプラントのメンテも担当していました

と言えるだけで、ほとんどの歯科医院で“即戦力のベテラン”の待遇が用意されます。

また、SRPは医院によって、やり方や道具の差が小さく、ほぼそのまま通用するというのも強みの一つです。

使い慣れたこだわりの道具があったとしても、SRPの器具・道具はほとんど消耗品であるため、ベテランであれば個人管理の道具として購入してもらえることも。

最近は、先にこうした(昇給や生涯のスキルとして重要性が高い)領域のスキルを身に着けてから、他の領域をマスターすることを希望される歯科衛生士さんが多いように感じています。

特に、若いうちに結婚・出産を希望されている衛生士さんは、歯周病領域のスキルをまず身につけることをおすすめします。

出産前と比べると、出産後に子育てをしながら練習や学びに時間を取ることは、思っている以上に大変です。

時間があるうちにマスターしておくと、余裕をもって子育てと仕事を両立できます。

2-3)矯正歯科・小児矯正歯科業務

| 業務 |

歯科医師の指導の下、矯正検査・資料採得、マウスピース矯正のアタッチメント装着や患者指導、口腔衛生指導など |

| メリット |

矯正治療に興味がある歯科衛生士さんには、とてもやりがいがある。矯正という自費治療を担当するため、生産性が高い。 |

| デメリット |

診療介助や歯周病治療といったメジャーな業務よりも矯正というニッチ領域から深めていくため、歯科治療全般についての理解が遅れる。 |

一昔前は、歯科衛生士さんの最初に習得するスキルに「矯正」というと、「もし転職などのイベントがあった時に(一般的な歯科衛生士業務ができずに)苦労するので止めた方が良いよ…」とアドバイスしたものです。

しかし今は、マウスピース矯正が広く普及したため、転職に不利ではなくなった印象です。

「矯正治療が大好きで、人が綺麗になるお手伝いをするのが何よりも好き!」という人は、ここから初めるもの悪くないと思います。

ただ、メジャーな歯科疾患(齲蝕、歯周病、口腔機能)を後回しに、先にニッチ領域からキャリアをスタートさせてしまうと、口腔疾患の全体像を診るよりも先に「アタッチメント装着」「3Dスキャナでのスキャン」といった技術面ばかりに気持ちがいってしまわないかな…?とも感じます。

国語(現代文)を勉強せずに、漢文を勉強するみたいなイメージです。

個人的には、基礎となる口腔疾患の全体像についての知識をある程度身に着けてから、矯正にも領域を広げた方が、理解しやすいのではないかな?と感じています。

2-4)小児歯科/障害者歯科の診療介助と安全管理業務

| 業務 |

非協力児や低年齢児、発達障害児などの診療介助と抑制、安全管理など |

| メリット |

小児歯科治療・障害者歯科治療の理解や、ハイリスク患者の安全管理などについての理解が深まる |

| デメリット |

抑制診療の抑制役になる場合は、自分の体を故障させないよう十分な注意が必要。診療支援から始めるため、下積みが長くなる。 |

実は、社会的には非常に求められている業務ではあります。

現在は「虫歯がない子ども」と「虫歯が多くて口腔崩壊している子ども」に二極化していると言われています。

泣いて暴れる低年齢児や非協力児、発達障害児を治療できる歯科医院は多くありません。

一方で保護者は「わが子は大暴れしますが、安全に虫歯を治療して欲しい。遠くの大学病院に通院するのは大変なので、ここでしてください」と希望されることがほとんどです。

日本小児歯科学会は日本小児歯科学会における身体拘束下での歯科治療に関する基本的考え方として、身体抑制下に歯科治療を行う手順に

「抑制具(レストレーナー®やタオル等)を使用する必要性を担当医およびその他 1 名以上の歯科医師または歯科衛生士等複数の医療従事者が認める」

「抑制具で抑制する際には、術者だけでなく必ず補助者の歯科医師または歯科衛生士が介助を行い、さらに生体モニター(心拍数、SpO2:血中酸素飽和度の把握するため)を装着して患者の安全を見守る」

としており、歯科衛生士さんは抑制診療で重要な役割を果たしています。

とはいえ、私は抑制治療は既に時代にマッチしないと考えています。

抑制治療は術者の体への負荷がとても高く、また上記提言がなされるほどには「患者側のリスクも高い」からです。

私自身、広島大学小児歯科に9年間所属していましたが、抑制治療によって頸椎ヘルニアを患い、手術やリハビリをきっかけに医局を離れた過去があります。術後3ヶ月下をむくことすらできず、小児歯科ではなく一般歯科に転向し、歯科医師として診療に復帰するまで1年かかりました。

私以外にも頸椎や腰椎のヘルニアなどを起こす女性スタッフは多かったです。

患者さんの虫歯のために、全身麻酔での治療という代替法がある状況で、歯科医師や歯科衛生士が自分の健康や職業生命を犠牲にしてまで治療することは、あらたに病気の人を増やし、納税者を減らすことにつながります。

勤労者人口がどんどん減少している今の日本には合わないと思います。

ここまでをまとめると、

歯科医師・歯科衛生士や介助スタッフの健康を犠牲にしながら、万一の事故に備えつつ治療するよりも、全身麻酔など安全管理に万全の環境を作れる病院で治療した方が、お子さんにとっても負荷は小さいです。

そして、町のかかりつけ歯科医院では、そもそも抑制治療が不要になるように、予防歯科に力を入れるべきだと思っています。

当院では

「トレーニングで協力できるようになる」

「絵カードなど子供が理解できる形で治療を進める」

「笑気治療で上手に治療を受けられる」

ように、低年齢児・非協力児・発達障害児の治療に力を尽くしています。

トレーニングも笑気治療も効かない場合は、患者さんとスタッフ両方の安全のために、大学病院にご紹介させていただいております。

ここまでお話ししてきた内容で、一般的なキャリアの始め方は、2-1)診療介助 もしくは 2-2)歯周病治療・予防管理 かなと思います。

3)やっぱり、お給料も大事!昇給しやすいスキルの獲得から、キャリア形成を考える

3-1) 最初は歯科衛生士のコア業務 SRPから

多くの歯科医院でベテラン歯科衛生士に求められる必須スキルは「SRP(スケーリング・ルートプレーニング)」です。

SRPが出来なければ、小児や青年層の、歯周病がほとんどない患者さん(超音波スケーリングのみで事足りる患者さん)しか、予約を取ることができません。

小児や青年層は、平日夕方と土曜日に予約が集中しがちです。

つまり、SRPができない衛生士さんの場合、平日の午前からお昼前後は予約がスマスカになりやすいのです。

その空き枠の時間に、診療介助をして歯科治療の全体像を学んだり、先輩の治療を見学したり、ドクターの治療枠で歯磨き指導を行ったり、担当する予定の患者さんのカルテを確認したり…というのが、従来の新卒歯科衛生士さんの一般的な職場トレーニングです。

歯科の全体像を理解しながら、出来ることを増やしていく…という良い方法ではあるのですが、「予約がスカスカ」な時間帯は時給は発生していますが原資となる診療報酬が発生していないので、どうしてもその分、昇給は遅くなってしまいます。

SRPがおおむねできるようになれば、その分、予約枠が早く埋まるようになります。

それは医院の収入に直結しますから、昇給につながります。

当院の場合では、まず歯周病治療や予防管理などの歯科衛生士のコア業務からキャリアを積み、昇給後に徐々に領域を広げていくことを希望される歯科衛生士さんが多いです。

3-2) 次にはインプラント周囲粘膜炎・インプラント周囲炎

歯周病の治療・予防を深めていく先にあるのが、インプラント周囲粘膜炎・インプラント周囲炎。

天然歯とはまた異なる難しさがある領域です。

インプラント専用の清掃器具、エアフローなどを使いこなす必要があります。

また、BOPの見方や適正プロービング圧など、天然歯と少しずつ異なるので慣れが必要です。

歯科医師と連携して、インプラント周囲の炎症の治癒・予防を目指します。

インプラントを行う医院では、インプラントを経験した患者さんに定期的なプロケアを強く推奨しています。

患者さんも「インプラントに何かあったら嫌だ」という思いから、熱心に通院されることが多いので、歯周病定期管理患者数にしめるインプラント患者数は少なくありません。

「インプラント患者さんも含めた、全患者さんの歯周病処置ができる」と、予約枠が余ることなくなり、むしろ順番待ちになることも。

これも診療報酬アップにつながるため、評価が給与に反映されやすいです。

3-3) アドバンスとして小児口腔機能発達不全症・口腔機能低下症

これも歯科の定期治療のアドバンスな内容になります。

小児口腔機能発達不全症に早期に気づき、トレーニングを経て改善できると、出っ歯や開咬などの歯列不正を予防出来たり、口呼吸や小児の不眠を改善できたりします。

高齢者の口腔機能低下症に対し適切なトレーニングを提案でき、症状を改善できると、寝たきりになる確率をうんと下げることができます。

どちらも歯科医院以外では案内されることが少なく、また指導できるようになるための勉強量もそれなりに必要となるため、取り組んでいない歯科医院も少なくありません。

当院は勤務時間内に勉強会などの勉強の機会をもうけていますし、ビデオ学習ツールやテキストなども準備していますが、ある程度本人が能動的に勉強しないと臨床では身につきにくい領域です。

SRPを習得した後のアドバンスにおススメです。

3-4) 矯正治療ができる歯科衛生士はレア

「矯正治療ができる」といっても、診断したりワイヤーを曲げたりするわけではありません。

・矯正治療に先立って行う検査(顔貌や口腔の写真撮影・矯正用レントゲンの位置づけ・3Dスキャナによる口腔内のスキャンなど)

・各種データをマウスピース矯正会社にサイトに登録し、次回予約までに必要なデータのやり取り済ますよう管理する

・歯にアタッチメント/ボタンなどを装着する

・アライナーやエラスティックゴムの使用方法を指導する

など、主にアライナー矯正(マウスピース矯正)で活躍できます。

アライナー矯正を診療に取り入れている歯科医院は多いですが、歯科医師よりもアタッチメント装着が上手い!という歯科衛生士さんはレア。

当院では、インプラント周囲炎やSRPよりも矯正領域を深めてくれた歯科衛生士も在籍しており、彼女はアタッチメント装着や3Dスキャンについては院長の7割の時間で、院長より上手にやってくれます。

彼女の活躍のおかげで、医院は患者さんに「ドクター枠より予約が取りやすい・短時間で処置が終わる」矯正治療を提供できます。

ただし、彼女も一朝一夕で上達したわけではなく、DVDやセミナーで勉強したり、色々な検証を行ったりして上達していきました。

これも「アドバンスな歯科衛生士のキャリア形成」と言えるでしょう。

4)まとめ

歯科衛生士として長く働き続けるには、「何を軸にキャリアを築くか」を意識することが大切です。

- 新卒期は、教育体制と自分のペースに合う職場選び

- キャリア形成初期は、介助業務をしながら全体を把握するか、歯周処置をメインに早期スキルアップを目指すか

- キャリア形成中期は、歯周処置を深めていくか、口腔機能や矯正治療に範囲を広げていくか

どのステージでも共通して言えるのは、学び続けられる環境を選ぶことが、キャリアを支える最強の武器になるということです。

➤ 当院では、医院見学を随時受け付けています。

教育カリキュラムやキャリア支援の仕組みを、ぜひ実際に見て・感じてください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

私たちと一緒に、患者さんの笑顔のために働きませんか?

ご興味をお持ちの方は、ぜひ当院の求人情報をご覧ください。

ご応募をお待ちしております。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

歯科衛生士に向くのはどんな人?どうやってなるの?

2025年10月18日

歯科衛生士に向くのはどんな人?どうやってなるの?

こんにちは、つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

前回に続き、今回も歯科衛生士についての話題です。

今回は

「歯科衛生士に向くのはどんな人?」

「歯科衛生士になる方法」

というテーマでお送りしたいと思います。

今回もちょっと長くなってしまったので

「歯科衛生士の長期キャリア形成」

は次回の記事で詳しく解説します!

前回の記事:

進路に迷う人に歯科衛生士をおススメしたい。求人倍率23倍!就職に困らない国家資格

1)歯科衛生士は超売り手市場!4大卒より給与水準は高い

前回の記事でも詳しく記載しましたが、歯科衛生士は初任給は全国的に高水準で、経験・技術に応じて昇給しやすい環境です。

求人倍率が高いので、ここ10年でかなり給与水準が上がりましたし、今後もあがっていくと予想されている職です。

2024年の4年制大学卒業のオフィスワーカー全体の初任給平均: 22.5万円

2024年の4年制大学卒業のオフィスワーカー(1000人以上の大企業)の初任給平均: 24.1万円

2024年の歯科衛生士(3年制の専門学校卒業)の初任給平均: 26万円

2025年の歯科衛生士(3年制の専門学校卒業)初任給相場 28万円程度

専門卒でこの給与水準の職は、なかなかありません。

専門学校卒で給与が高いイメージの看護師さんと比較してみましょう。

2025年の正看護師(3年制の専門学校卒業)の初任給平均:夜勤あり28万円程度/夜勤なし23万円程度

看護師さんは夜勤ありで歯科衛生士と同水準の給与となりますが、

「夜勤なし」の条件で言うならば、歯科衛生士の方がはるかに高い給与水準であることが分かります。

2)歯科衛生士に向くのはどんな人?

2-1)男女ともに活躍できる職業です

まだまだ女性比率が圧倒的に高い職種ですが、近年は給与水準の高さなどから、男性歯科衛生士も活躍するようになりました。

男性歯科衛生士は、3年制の専門学校よりも、4大の歯学部口腔保健学科などを卒業し、大学病院などで活躍するケースが多いイメージです。

また、4大の歯学部口腔保健学科を卒業後、大学院に進学して「衛生士学校の先生」「大学職員」を目指す人もいます。

歯科衛生士も男性が一生の仕事にできる職業になってきたと言えます。

2-2)ワークライフバランスを重視する人

夜勤がなく、担当時間に集中して成果を出す働き方がしやすい環境です。一生働ける、社会から必要とされる医療職というのは、看護師も歯科衛生士も同じですが、ライフワークバランスや家族との時間を合わせやすいといった点では歯科衛生士の方が恵まれていると言えるかもしれません。

参考に、看護師さんの夜勤のよくあるパターンを見てみましょう。

参考:看護師さんの夜勤

・2交代制(日勤/夜勤) 病院の主流で、8割が2交代制です

よくあるパターンは週1回夜勤 17:00–9:00(実働 ~16時間・途中に休憩/仮眠)

・3交代制(日勤/準夜勤/深夜勤)

よくあるパターンは週1.5~2回の夜勤・準夜勤で、準夜16:00–24:30、深夜0:00–8:30(各~8時間)

病院のお医者さん、看護師さんは少ない人数で病棟とオペと外来を維持していらっしゃることが良く分かります。

本当に頭が下がる思いです。

夜勤帯に働いてくださる看護師さんのおかげで、地域の医療は維持されているという側面もあり、社会から非常に求められている職業と言えます。

一方で、ライフワークバランスを重視したい、パートナーや家族と一緒の時間を多く過ごしたい、夕食は毎日一緒に食べたい…という方には夜勤は合わないかもしれません。

医科・歯科ともに民間医院には夜勤がありませんが、「夜勤なし」という条件ならば歯科衛生士の方が高待遇の職場が多いので、おススメです。

2-3) 一生働きたい人

- 何歳まで夜勤を頑張るか

- 何歳まで立ち仕事や力仕事を頑張るか

- 若い時に身に着けた知識や技術が、一生通用するか

- 老眼や体力の低下などがあっても、働き続けることができるか

女性である以上、男性よりは早くに体力的な曲がり角がやってきます(体験談)。

45 ~50歳で、急に「無理が効かない体になった」と感じるようになります(体験談)。

看護師さんは出世して管理職になる場合を除いて、現場メインで働く場合は力仕事は避けることが難しいと思います。

(ロボティクス化が進み、看護師さん介護士さんその他、力仕事の職場で体に負荷がかからなくなる日を待ち望んでいます。)

歯科衛生士はそもそも力仕事、立ち仕事が非常に少なく、精密な歯周治療や、歯磨き指導などがコア業務になります。

大昔には「老眼が来たら歯周治療は続けられない」と言われた時代もありましたが、現在はルーペやマイクロスコープなど機器の進化で老眼問題は解決されています。

年齢を重ねても精密で質の高い臨床を継続しやすく、長期キャリアを築けます。

- 同じ医院に勤務しながら、チーフ・教育担当リーダーなど管理職にキャリアアップ

- 半独立の業態で、院長がオーナーを務めるセミナー会社でセミナー講師にキャリアアップ

- 完全に独立してフリーランス歯科衛生士としてキャリアアップ

- コンサル会社や、歯科衛生士の技術セミナー会社に就職してキャリアアップ

ベテラン歯科衛生士には多彩な選択肢があります。

安定とライフワークバランスを重視しつつ着実なスキルアップをするも良し、

経験を生かして、組織にとらわれない自由な働き方をするも良し、

高所得を目指して挑戦するも良し、

努力が待遇に結び付きやすい職業といえます。

2-5) 看護専門学校の勉強・実習が「合わない!」と感じた人

せっかく看護学校に入ったのに、毎年6~7%程度の看護学生さんが中退しています。

理由は

-

学業面のつまずき…実習記録や課題量の多さへの適応困難も重なることが多い

- 実習ストレス・人間関係…実習での緊張、人間関係・指導体制とのミスマッチ、上下関係のストレスなど

が多いと言われています。

歯科衛生士専門学校でも、学業面でのつまずきによる中退は同じようにあります。

しかし、実習ストレスによる退学というのをほとんど聞いたことがありません。

おそらくは

- 歯科衛生士の実習が見学主体であること

- 大学病院などの実習の指導教官は歯科衛生士が少なく、学生指導に慣れている歯科医師が多いこと

- 民間歯科医院でも本格的な実技指導は就職後にという風土があること

- 歯科衛生士は逆求人倍率23倍という超売り手市場であるため「できれば当院に就職して欲しい」という熱い気持ちで学生実習を行う医院も多いこと

といった事情が背景にありそうです。

ザックリ言えば、看護師業界は体育会系、歯科衛生士業界は文系っぽいノリです。

看護実習(病院の人間関係)が合わないことが理由で看護学校を中退する場合、基礎科目の単位は歯科衛生士学校でもそのまま認められる形で編入可能であることが多く、3年ではなく2年で卒業可能であることも多いです。

せっかく看護学校で学んで得た経験・知識(基礎科目のみではありますが)をお持ちです。

それをそのまま活用して、歯科衛生士を目指すことが可能です。

2-6) リスキリングを考えている第二新卒・社会人の方

・医療とは無関係の専門学校や大学を卒業し、就職したけれども、今の職はいまいち将来が不安…

・転勤のあるパートナーと結婚しても、日本全国どこでも働ける職にリスキリングしたい

・給与が高水準の専門資格を取得してキャリアアップしたい

という方にも、歯科衛生士はおススメな職業です!

しかし歯科衛生士は国家資格が必要になりますので、専門学校での「学び直し」が必要になります。

既卒の専門学校や大学の教養課程の単位が認められた場合でも2年、そうでない場合は3年の学生生活を送らなければなりません。

そこで心強い支援となるのが、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付制度」です。

教育訓練経費の50%が基本給付

この制度の基本は、厚生労働省指定の講座を受講・修了することで、教育訓練経費の50%(年間上限40万円・最長3年間)が給付されるというものです。つまり、学費の半分を国がサポートしてくれる仕組みです。

条件次第で最大80%まで給付

さらに条件を満たすことで、給付額は大きく増えます。

👉 これらをすべて満たすと、合計で教育訓練経費の最大80%まで給付を受けられます。

制度を活用するための注意点

制度の詳細は必ずハローワークや公式サイトで確認することが大切です。

参考リンク

実際に制度を案内している教育機関の例として、三宅学園 下松デンタルアカデミー 社会人サポートページ があります。

こうしたページを参考にしながら、自分に合った学び直しの選択肢を検討するのも良いでしょう。

なお、つぼい歯科クリニックでは、歯科助手や受付として入職されてから、歯科衛生士として国家資格を取り、スキルアップしたい方を支援する奨学制度をご用意しています(育英会奨学金の企業代理返還制度)。

歯科衛生士専門学校に在学中は、非常勤スタッフとして当院に勤務しながら、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付制度」と当院独自の奨学制度を併用して、卒後の経済的負担が残らない形での歯科衛生士デビューをしていただける体制をとっています!

本当は専門学校に行きたかった、本当は歯科衛生士になりたかったけれど、事情があって社会人として働いている方が、安心して資格取得できるよう応援しています!(卒後、当院での歯科衛生士としての勤務が必要になります)

・ひとまずは就職を考えているけれど、将来的には進学したい高校生

・リスキリングを考えている社会人

上記の人で、ご興味があればぜひご連絡ください。

詳しいご説明をさせていただきます。

私たちと一緒に、患者さんの笑顔のために働きませんか?

ご興味をお持ちの方は、ぜひ当院の求人情報をご覧ください。

ご応募をお待ちしております。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

3)歯科衛生士になる方法

歯科衛生士専門学校/短大で3年、もしくは大学の口腔保健学科などで4年

3年制の専門学校/短大が一般的ですが、大学の口腔保健学科(4年制)では教育・研究・公衆衛生寄りのカリキュラムや関連資格の幅が広がります。

4年制大学の場合は、教養課程や研究課程があることが多く、学校の保険の先生や保健所勤務などを目指すこともできます。

歯科衛生士業務を仕事にするだけならば、3年制の専門学校や短大で十分とも言えます(歯科衛生士の技能を学ぶ量はほぼ同等です)。

基礎課程・専門教育課程・臨床実習を経て卒業見込みになる

臨床実習先は、大学や専門学校と提携している歯科医院から選ぶことが多いです。

臨床実習といっても、ほとんどの場合見学が主体になることが多いです。

歯科衛生士の臨床実習は在学中(国家試験合格前)に行われるため、スケーリングなどを行うことはNGです。

治療の流れや技能について、見学することが重視されます。

また、国家資格を無事取得し、歯科医院に勤務してからも、入職すぐにスケーリングなどを任されることはほとんどありません。

理由としては、安全なレスト取れるようになる練習や、正しい姿勢の保持、器具の使い方を練習してできるようになる必要があるためです。

もしできなければ、患者さんに怪我をさせてしまったり、患者さんに痛い思いを我慢してもらったのに、歯石の除去が全然できていないということが起こるからです。

入職後は、難易度や危険性の低い業務から段階的に臨床経験を積んで、徐々に担当できる処置を増やしていきます。

国家試験合格後に資格取得できる

卒業見込みで国家試験を受験し、合格後に免許を申請します。

国家試験の合格率は91~96%

歯科医師、薬剤師の国家試験合格率が60%台。

放射線技師・臨床検査技師の国家試験合格率が76%~87%。

理学療法士・作業療法士の国家試験合格率が80%台。

看護師の国家試験合格率が87%~91%。

これらを比較すると、医療国家資格の中では歯科衛生士の国家試験合格率は高いことがわかります。

せっかく学校を卒業したのに、国家試験を通過できない…というケースが比較的少ない、コスパ良く取得できる国家資格と言えるでしょう。

多くの歯科衛生士学生さんは、3年目の夏~冬に就職先を決める方が多いようです。

見学してみたい歯科医院があれば、どの時期でも「見学させてください」と電話すると、ほぼすべての歯科医院がOKするはずです。

国家試験勉強に忙しくなる前に、就職先の医院見学を済ませておくと、後が楽ですよ。

4)まとめ 歯科衛生士という魅力的な仕事をおススメします

いかがでしたか?

・歯科衛生士は、確かな専門性と豊富な就業先、学び続けられる環境、そしてライフイベントに寄り添う柔軟性を兼ね備えた国家資格です。

・臨床の最前線で患者さんの健康を支えつつ、一生働ける仕事です。

次回は、

「歯科衛生士の長期キャリア形成」

について詳しく解説します!

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

私たちと一緒に、患者さんの笑顔のために働きませんか?

ご興味をお持ちの方は、ぜひ当院の求人情報をご覧ください。

ご応募をお待ちしております。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

進路に迷う人に歯科衛生士をおススメしたい。求人倍率23倍!就職に困らない国家資格

2025年9月29日

社会から必要とされる仕事で、好待遇!

ライフワークバランス最高の「一生できる仕事」

こんにちは、つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今日は、歯科衛生士という素晴らしい仕事を解説します。

- 社会から必要とされる医療職

- 専門学校と国家試験ともに、資格取得難易度が比較的やさしい

- 一生働ける

- 日本中どこでも働ける

- AIに置き換わることがない「手に職がつく」仕事

- 産休後も育休後も復帰が簡単

- 力仕事ではなく、夜勤もない

- 歳をとっても続けやすい/長期離職後も復帰しやすい

- 残業なしである職場が多い

- 給与も高水準

- 起業して高収入を目指すことも可能

いかがですか?

進路に迷う高校生や保護者の方、

第二新卒の方、

もう一度学校に入り直してリスキリングを考えておられる方、

やりがいがあってコスパ◎の歯科衛生士について、ぜひ知っていただきたいです!

1)歯科衛生士をおススメする理由

1-1)患者さんの健康を守るやりがいのある仕事

皆さんの周囲には、虫歯も歯周病もゼロという方は、どのくらいいらっしゃいますか?

日本人の歯周病罹患率

4mm以上の歯周ポケット保有者:47.9%(年齢が上がるほど増加)。

日本人の虫歯罹患率

永久歯で「虫歯経験あり」(処置済み or 未処置が1本以上):87.2%(5歳以上の総計)

永久歯で「未処置虫歯あり」:29.7%(= 併有27.4%+未処置のみ2.3%)。

5~14歳では「乳歯または永久歯に虫歯あり」が概ね2~5割

※いずれも厚労省「令和4年(2022)歯科疾患実態調査(概要)」から。

要は、

・日本人の人口の半数が歯周病で、

・虫歯を過去に作ってしまった経験がある人は人口の90%弱。

・子供の20~50%と、大人の30%前後に虫歯がある状態のままになっている

という状況なのです。

歯科衛生士さんのお仕事を一言で表すと「虫歯と歯周病の予防を通して患者さんの健康を守る」こと。

定期的な予防処置やブラッシング指導、歯周治療や口腔機能管理を通して「患者さんの健康を守る、歯を守ることを通して患者さんを全身疾患から守る」ことです。

地域の健康を底上げする、重要な役割を果たしています。

虫歯や歯周病と全身疾患の関係については、こちらの記事をご覧ください。

参考リンク

歯周病が認知症を悪化させる!?アルツハイマーを悪化させる歯周病菌

糖尿病で、お薬を飲んでいても血糖値が安定しない…それは歯石のせいかもしれません。

老いは口から始まる。歯医者が教える要介護にならないためのポイント!

1-2)社会インフラを支える「エッセンシャルワーカー」

歯科衛生士は、厚生労働省が定める医療従事者の一員として、法的・制度的にエッセンシャルワーカーに位置づけられています。

社会インフラの維持と国民の健康保持に欠かせない職種として、求められ続ける職業と言えるでしょう。

1-3)求人倍率23倍の「超売り手市場」

1人の歯科衛生士さんに、23軒の歯科医院が採用したいと手を挙げている状態です。

超売り手市場のため、ご自身のキャリア設計に合わせて職場を選ぶことができます。

全国に6万7,000件ほどある歯科医院や、大学病院、病院口腔外科などが主な活躍の場です。

その他に少しレアな職場としては、歯科医院向けのサービスを提供している会社(コンサルタントや教育ビジネス、秘書サービスなど)や、口腔化粧品や歯ブラシなどの会社などに就職するケースも。

もっとも、新卒で「臨床家以外」の選択肢を選ぶ人は少ない(転職時に臨床経験があった方が有利になるため)印象です。

地域医療から高度医療、在宅ワークからオフィスワーカーまで、志向に合わせたフィールドを選べること、日本中どこに転居しても職場に困らないことが強みです。

1-4)初任給から高給で今後も昇給が期待できる

初任給は全国的に高水準で、経験・技術に応じて昇給しやすい環境です。

求人倍率が高いので、ここ10年でかなり給与水準が上がりましたし、今後もあがっていくと予想されている職です。

2024年の4年制大学卒業のオフィスワーカー全体の初任給平均: 22.5万円

2024年の4年制大学卒業のオフィスワーカー(1000人以上の大企業)の初任給平均: 24.1万円

2024年の歯科衛生士(3年制の専門学校卒業)の初任給平均: 26万円

2025年の歯科衛生士(3年制専門学校卒業)初任給相場 28万円程度

3年制専門学校卒で、AIに置き換えることが出来ない一生のキャリアを手に入れることができ、さらに4年制大学を卒業して大企業に入るよりも初任給水準は高い、それが歯科衛生士です。

1-5)勤務時間内にスキルアップでき、AIに置き換え不可能な「生涯現役」の仕事

歯科医院にもよりますが、スケーリング(歯石除去)、SRP、拡大視野下の臨床、矯正アシスト、口腔機能管理などを段階的に習得できます。

そしてこれらは「AIでの置き換えが不可能」な業務ばかり。

今後20年間で多くの事務系業務、ルーティン業務、簡単な接客系業務、会計業務などがAIと機械に置き換わっていきます。

若い時に頑張って身に着けた知識や技術もAIの普及とともに「AI前提のスキルアップ」ができないと通用しない世の中になっていくと予想されています。

歯科衛生士の業務はAI化も機械化もとても難しいため、若い頃に頑張って習得した技術で、一生働くことができます。

私たちと一緒に、患者さんの笑顔のために働きませんか?

ご興味をお持ちの方は、ぜひ当院の求人情報をご覧ください。

ご応募をお待ちしております。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

2)歯科衛生士の職務内容

2-1)歯周病と虫歯の予防・重症化進行阻止

ブラッシング指導、歯周組織検査、歯石除去、SRP(スケーリング・ルートプレーニング)、初期虫歯の管理などを担当。

とくにSRPは歯肉縁下のデブライドメントと根面平滑化を行う高度技能で、予防と治療の要です。

歯科衛生士の一生のキャリアとして、最も価値が高いコア技能と言えるでしょう。

パートナーの転勤などに随行して、別の歯科医院に転職することになっても、この技能さえあれば「ベテラン」として遇されます。

歯科医院見学時のPOINT!

歯周病予防に軸足を置きたい歯科衛生士さんが欲しい「設備」3選!

1.歯科衛生士用の拡大鏡

2.パウダーメンテ用のエアフロー

3.歯科衛生士用の専用ユニットチェアがあるかどうか

精度の高い治療を可能にする拡大鏡や、短時間で綺麗にステイン・プラークの除去を行えるエアーフロー、自分のお気に入りの道具や、個人管理の物品などをチェアサイドに置いて置ける歯科衛生士専用チェアは、なくても歯周病治療・重症化予防処置はもちろんできます。

しかし、あると便利な人気設備です。

2-2)矯正治療

歯科衛生士は、マウスピース矯正(インビザライン等)において、口腔内スキャンや写真撮影、経過記録、アタッチメント装着、装置使用の指導など“主役級”の役割を担います。患者さんのモチベーション支援も重要な仕事です。

患者さんがなりたい自分になっていくのをお手伝いする、とてもやりがいのある業務です。

医院によっては矯正治療をやっていないこともあるので、興味がある方は医院見学時に確認してみましょう。

歯科医院見学時のPOINT!

矯正治療に携わってみたい歯科衛生士さんは確認してみましょう!

1.矯正用3Dスキャナがあるかどうか

2.歯科衛生士の矯正業務の担当はあるかどうか

3.自分が矯正治療を受けてみたい場合、社割や補助制度はあるかどうか

矯正治療をやっている医院の多くで、社員が無料もしくは割引で治療を受けられる制度を設けています。

自分も矯正治療に興味がある場合は、ぜひ見学時に質問してみると良いでしょう!

2-3)診療介助・オペ介助

歯科医師の外来治療やオペの準備と介助を行う仕事です。

「歯科医院の一連の仕事を理解するため」として、昔は1年くらい診療介助をしながら、徐々に歯周病治療/矯正治療の方も担当する…というカリキュラムの医院が多かったと思います。

今は「診療介助からキャリアをスタートさせる医院」と「歯科衛生士のコア業務である歯周病治療からキャリアをスタートさせる医院」が半々といった印象です。

歯科医院のすべての業務を理解できるようになる重要業務ではあります。

しかし診療介助業務は覚えることが膨大な上に、歯科医院ごとにやり方や道具が異なるため、その人の一生のスキルにはなりにくいという側面があります。

そして診療介助が上手でも、歯周病治療(SRP)が上手でなければベテラン歯科衛生士とは扱われません。

そういった歯科衛生士さんのキャリア形成の背景から、先に歯周病治療を集中的にできるように支援して、中堅と呼ばれるポジションになってから本人の希望があれば診療介助業務も覚える、というカリキュラムの歯科医院が近年では増えてきました。

(ちなみに当院も、先に歯周病治療を習得してもらい、その後本人の希望により矯正治療や診療介助に領域を広げていくか、歯周病治療をより極めていくか、決めていただいています)

診療介助業務は、チーム医療の要として安全・精度の高い治療を支える、重要な仕事であることは言うまでもありません。

一方で、ライフスタイルの変更や転職の可能性がある若い歯科衛生士さんにとっては優先度はやや低いかもしれません。

歯科医院見学時のPOINT!

歯周病治療からマスターしたいか?診療介助からマスターしたいか?自分の希望にあったカリキュラムの医院を選びましょう!

1.歯科衛生士の教育カリキュラムがあるかどうか

2.小児メンテナンス、成人のSC、成人のSRPなど、どのくらいの時期で出来るようになるカリキュラムになっているか

3.診療介助、成人SCや成人SRPなど出来ることが増えたら昇給する規定はあるかどうか

カリキュラムを見ると、先輩たちがどのくらいの期間でその業務に従事することが多くて、どのくらいで昇給するかが分かることが多いです。

行き当たりばったりや、見て覚えるスタイルではなく「歯科衛生士の教育に慣れた」歯科医院がキャリアのスタートにおススメです。

長くなってしまったので、今回はここまでにして、次回は

「歯科衛生士に向くのはどんな人?」

「歯科衛生士になる方法」

「歯科衛生士の長期キャリア形成」

というテーマでお送りしたいと思います。

ぜひご覧ください。

いかがでしたか?

・歯科衛生士は、確かな専門性と豊富な就業先のある仕事です。

・学び続けられる環境、そしてライフイベントに寄り添う柔軟性を兼ね備えた国家資格です。

・歯科衛生士としてどのような環境でキャリアをスタートさせたいか、歯科医院見学をきっかけに考えてみることをおススメします。

最後までお読みいただきありがとうございました!

医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人サイト

歯科医院のお仕事 ~保育士編~

2025年4月12日

こんにちは、岩国の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は歯科医院のお仕事シリーズの第5弾、「保育士」編です!

保育士と聞くと、多くの方がまず思い浮かべるのは、保育園や幼稚園で子どもたちのお世話をする姿かもしれません。

実は、歯科医院で活躍している保育士さんも、たくさんいるんです!

もしかすると「歯科医院の保育士さん!?」と思われる人もいるかもしれませんし、「私歯科医院で見たことあるよ」と思われる人もいるかもしれません。

当院にも2名在籍しておりますし、保育士さんが歯科医院に勤めることは、他院でも珍しいことではありません。

今回は「歯科医院の保育士さんのお仕事は、保育園・幼稚園の保育士さんのお仕事とは何が違うのか」や「歯科の現場で保育士さんがどんなことを期待され、活躍しているか」について、解説します。

過去のお仕事シリーズはこちら

・歯科医師と歯科衛生士の業務範囲って、どうちがうの?

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6895

・歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。

~患者さんへも自分たちにも〜

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6922

・歯科医院のお仕事 ~医療事務編~

https://tsuboidental.com/blogs/archives/7059

・歯科技工士ってどんな仕事? 勤め先が歯科医院の場合とラボの場合で、仕事はどう変わるの?

https://tsuboidental.com/blogs/archives/7089

1.歯科医院の保育士さんと、保育園・幼稚園の保育士さんの業務や待遇の違い

1-1)保育園・幼稚園の保育士の業務内容や待遇

保育士さんといえば、保育園や幼稚園で一日を通して子どもたちと関わり、遊びや食事、昼寝、集団活動などを通して心身の発達を促す、というイメージが一般的です。

「先生」として、子どもたちと1年を通して関わっていく、かけがえのない仕事です。

一方で近年、勤務時間の長さや残業問題、法的責任や保護者の要求内容の増加によるストレス等が原因で離職する保育士さんは多く、働きやすさという点では課題があると言われています。

-300x300.png)

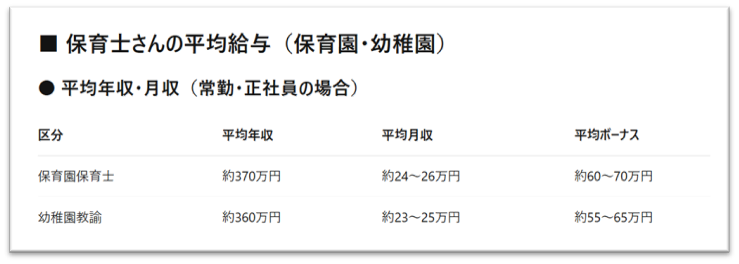

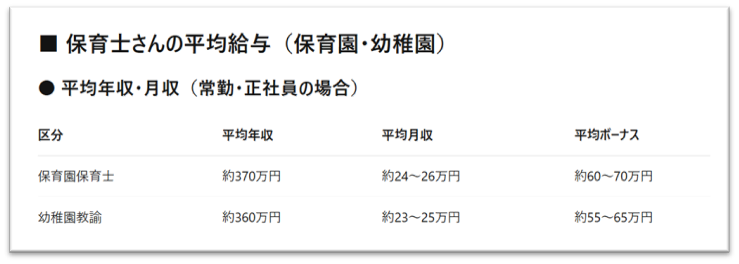

■ 保育士さんの待遇(保育園・幼稚園)~常勤・正社員の場合~

・保育園の保育士 月収24~26万円

・幼稚園教諭 月収23~25万円

・勤務時間

シフト制 7時~16時、9時~18時、11時~20時/10時~19時 など

・平均残業時間 月6~10時間(サービス残業の時間は含まない数字)

・残業の主な内容 日誌・連絡帳、行事準備、掃除、会議など

・働き方の課題 サービス残業、持ち帰り業務 など

・平均年間休日数 105日~110日程度(園により差がある)

■保育園・幼稚園の保育士さんのサービス残業問題

上記の平均残業時間にくわえ、園によってはサービス残業が依然としてあると言われています。

・ 「保育士バンク!」2023年調査より

サービス残業が「月10時間以上ある」と回答した人が約40%。

そのうち、月20時間以上サービス残業している人も1割強存在。

・ 「日本保育協会」報告書より(2022)

実働8時間を超える業務のうち、半数以上が「手当なし」と回答。

特に中小規模の私立園では、平均11.4時間/月のサービス残業という結果も。

・ サービス残業は、連絡帳・日誌の記入、行事準備、自宅で壁面制作や行事の準備をするケースが多いと言われているようです。

1-2)歯科医院に勤務する保育士さんの待遇

待遇面のメリット

一般的には、保育園幼稚園と比べて勤務時間が短いところが多い。

(シフト制よりも固定時間制が多い)

残業が少なめ、サービス残業や持ち帰りの仕事がない医院が多く、働きやすさが魅力です。

また、責任の面でプレッシャーを感じにくい環境というのも魅力です。

過去、許可外保育施設での乳児死亡事故で、担当保育士の過失が問われた裁判がありましたが、歯科医院では、診療については歯科医師が責任を負いますし、託児業務時は一人のお子さんを一人の保育士が時間内でお預かりするため、複数のお子さんを同時にお預かりする保育園幼稚園と比較すると、事故のリスクは極めて低いと言えます。

待遇面のデメリット

年収を比較した場合、保育園幼稚園の方が高いと言えます。

賞与と残業代が年収を高くしていると推測します。

月給で比較すると、勤務時間あたりの給与は歯科医院の方が高いように思いますが、年収は保育園幼稚園の方が高いと思われます。

保育園幼稚園は責任も重く、勤務時間も長いので、順当と言えるかもしれません。

■ 当院の保育士さんの待遇(2025年4月現在の情報)

月収 23~27万円(兼任内容による)

年間休日数 120日(完全週休2日)

残業時間 月間3時間以下(終業後残業1日10分以内)

MFTの指導の仕方や、写真の撮影方法など、勤務時間内に仕事を学ぶ時間を確保しています。

2.歯科医院の保育士さんの業務

保育園幼稚園の保育士と歯科医院の保育士の業務の違い

歯科医院に勤務する保育士さんは、保護者の治療中にお子さんをお預かりしたり、保育士として患者さんの指導業務を行うこと以外に、歯科助手や受付、電話応対、医療事務なども兼任して担当する職場が圧倒的多数です。

したがって、保育園・幼稚園勤務との大きな違いは、「保育業務のみではない」という点です。

つまり「保育士でありながら、医療従事者の一員」としての働き方になります。

歯科医師・歯科衛生士・受付・医療事務・歯科技工士などの多職種と連携する必要があるため、保育以外の知識を覚えることが要求されます。

「保育士としてだけでなく、医療従事者としてもスキルアップできてお得!」と感じる人にはメリットになりますし、「私は保育士業務を極めたいから、保育士業務以外のことはできるだけやらない職場に勤務したい」という人にはデメリットになります。

歯科助手や医療事務、受付と兼任する場合

歯科医院の保育士さんは、歯科医院の勤務歴が長い人ほど、託児よりも他の業務の比率が増えていきます。

保育以外の業務をたくさん担当できたり、矯正や筋機能療法のカウンセリングや指導ができたりすると、医院の中で活躍の場がどんどん広がり、職場からの評価も上がっていくことが多いです。

2‐1)歯科助手業務

歯科医師の治療のサポートや、器具の準備・片付けなどを行う仕事です。

保育士資格を持っているけれど、前職も歯科助手でした、という方も多く、歯科医院の保育士さんの多くが歯科助手を兼任しています。

職場によっては、保育士さんは滅菌や器具の片付けだけで、セメントを練ったり石膏を流したりなどの、より診療に入り込んだ介助業務は行わない、としている医院もあります。

最近は、滅菌の機械化も進んできて難易度が下がっているので、最初の仕事として滅菌から覚える、という職場は多いかもしれません。

2‐2)受付・電話応対業務

患者さんの受付や会計、電話応対などの「受付業務」や、カルテ管理などを担うこともあります。

歯科医院の受付業務は、診療の内容が分かっていないと予約を取ることもできませんので、歯科の知識も覚えなくてはなりません。

(院内処方の場合は)歯科医師の指示通りのお薬を準備したり、保険証・マイナ保険証・福祉医療受給者証・障がい者手帳など保険制度をよく理解して会計業務をしたりなど、専門知識を覚えていく必要があります。

保育士さんは託児しながら受付のヘルプに入る、という形から仕事を覚えていくことも多いです。

3.歯科医院の保育士さんの業務 ~MFT(口腔筋機能療法)や食育部門がある場合~

最近では、歯科医療と連携したMFT(口腔筋機能療法)や食育に力を入れる歯科医院も増えてきました。

MFTにおいて、保育士さんが担う役割は非常に重要です。

3‐1)MFT(口腔筋機能療法)の検査・カウンセリング・指導

MFTは、舌や唇、顔面の筋肉を正しく使えるように訓練する療法で、主に小児矯正や口腔機能発達不全症の改善に用いられます。

保育士さんは、子どもに寄り添いながらMFTのトレーニングを支援し、家庭での継続指導やモチベーション維持のサポートを行います。

保育の専門知識に加え、子どもの発達に理解がある保育士さんだからこそ、楽しくトレーニングする工夫もできます。

ずっとお口をあけっぱなしで口呼吸していたお子さんが、口を閉じられるようになり、明るい笑顔でトレーニングを卒業していくのを応援する、とてもやりがいがある仕事です。

3‐2)食育指導

食育指導も、歯科との親和性が高い分野です。

保育士さんは、咀嚼や飲み込み、姿勢など、食事の基礎となる力を育てるサポートを行います。

親子向けの食事相談や離乳食の相談などを担当することもあります。

こうした専門部門があると、保育士さんは「教育者」としての視点を活かしながら、歯科医療の一部を担う役割を果たすことになります。

4.歯科医院の保育士さんの業務 ~企業内保育園がある場合~

近年、スタッフの働きやすさを重視する大型の歯科医院では、企業内保育園を併設している施設もあります。

医院で働くスタッフのお子さんを預かる保育施設で、保育士さんが中心となって運営しています。

一般的な保育園と異なり、お子さんの人数や行事が少ないことが多く、休日は歯科医院の保育士さんと同レベルであることが多いです。

残業や勤務時間に関しては、保護者(診療スタッフ)の出勤時間を短く調節するところまでできている施設は、他の診療メンバーと同じくらいの勤務時間にできますが、圧倒的に少ないのが現状です。

診療メンバーがフルタイム勤務するようにしている施設では、診療室メンバーよりも企業内保育園スタッフは勤務時間が長く設定され、シフト制になっていることが多いかと思います。

岩国市では、企業主導型の保育施設は大型の病院や大企業で数軒導入されているところがあります。

企業主導型保育施設は、保育士さんの勤務時間が7時~19時/19時30分というところが多く、当院では『保育士さんの働きやすさ』という観点から導入は考えていません。

5.まとめ

いかがでしたか?

・歯科医院の保育士は、保育以外の業務も多く兼任します。

・歯科医院勤務の保育士は残業が少ないことが多いです。

・歯科医院の保育士は、医療スタッフの一員として柔軟な対応力が求められます。

・MFTや食育指導など、専門分野での役割を担って活躍できることもあります。

歯科医院で働く保育士さんは、従来の保育とは少し違った役割を担っています。

お子さんを安心させる存在として、また医療スタッフの一員として、保育と医療の橋渡しをしている貴重な存在とも言えます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯科技工士ってどんな仕事? 勤め先が歯科医院の場合とラボの場合で、仕事はどう変わるの?

2025年3月17日

こんにちは、岩国の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は歯科医院のお仕事シリーズの第4弾、「歯科技工士」編です!

歯科技工士とはどんな仕事か、歯科医院と歯科技工ラボと仕事はどう変わるのかなどについて、解説します。

過去のお仕事シリーズはこちら

歯科医師と歯科衛生士の業務範囲って、どうちがうの?

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6895

歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。

~患者さんへも自分たちにも〜

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6922

歯科医院のお仕事 ~医療事務編~

https://tsuboidental.com/blogs/archives/7059

1 歯科技工士ってどんな仕事

歯科技工士は歯科医師の指示に基づき、詰め物(インレー)、被せ物(クラウン)、入れ歯(義歯)、矯正装置などの歯科技工物を製作する医療技術専門職です。

国家資格で、専門学校や大学で資格を取得することができます。

岩国近郊では、広島県廿日市市にある広島歯科技工士専門学校が最寄りの学校になります。

他にも、広島大学歯学部口腔健康科学科の口腔工学専攻(4年制)でも資格が取得できます。

主な仕事内容は、患者さんごとの歯型を基に石膏模型を作成し、オーダーメイドで金属・セラミック・ジルコニアなどの素材を使用して精密な修復物を作成します。

最近では、手作業の職人仕事だけではなく、歯科医院から患者さんの3Dデータを受け取ってCAD/CAM技術で技工物を作るケースも増えてきました。

CAD/CAM(キャドキャム):コンピューターによる設計と製造を組み合わせた技術

CAD(Computer Aided Design):コンピューターによる設計支援

CAM(Computer Aided Manufacturing):コンピューターによる製造支援

主な就職先は?

主な就業先は歯科技工所や歯科医院です。

フリーランスとして活躍されている人も大勢います。

歯科技工専門学校に入学する学生さんの人数が減っていること、高齢化が進んでいることなどから、「就職には困らない資格」と言われています。

2.歯科医院と歯科技工所(ラボ)では、働き方が違う?

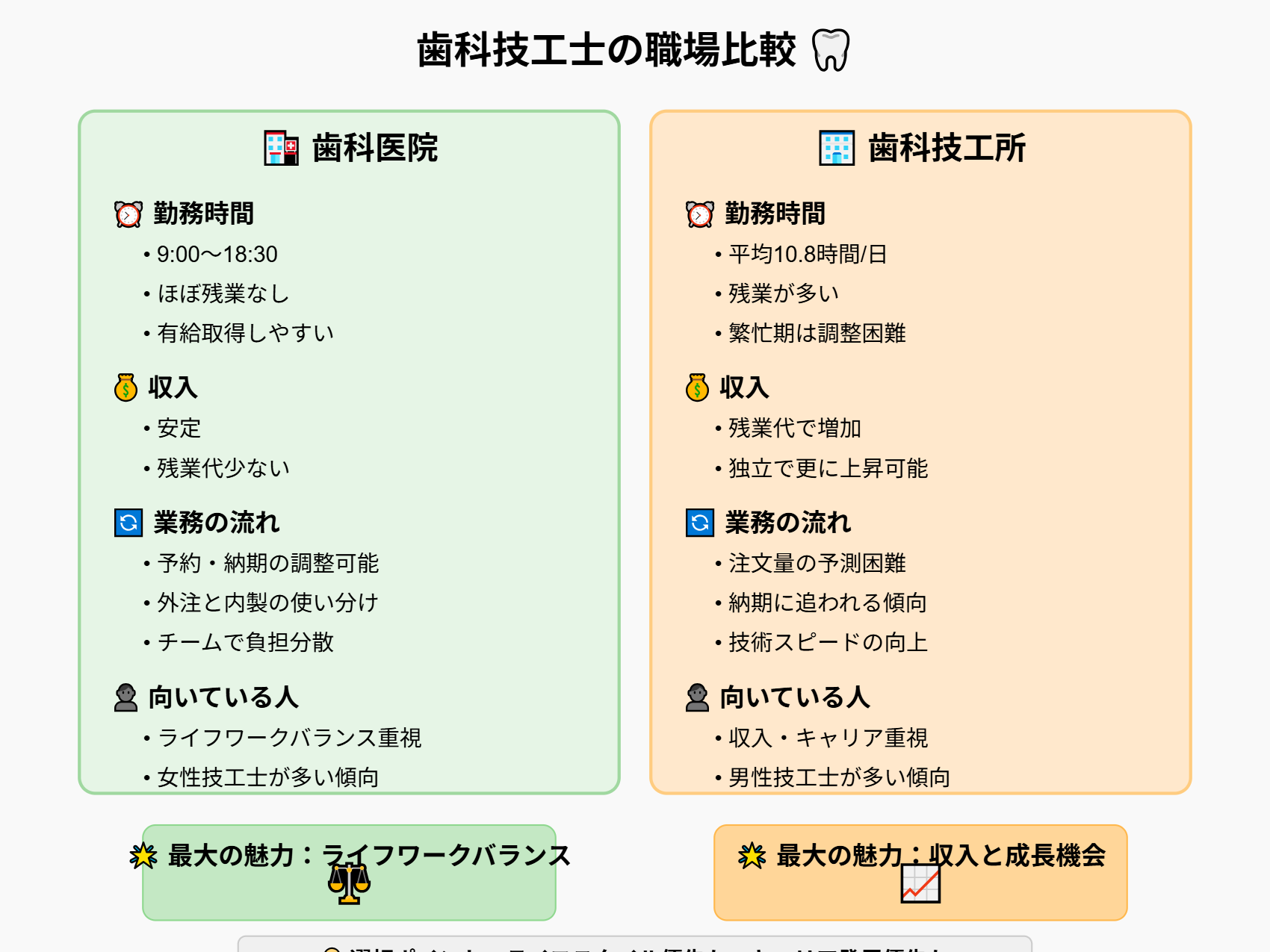

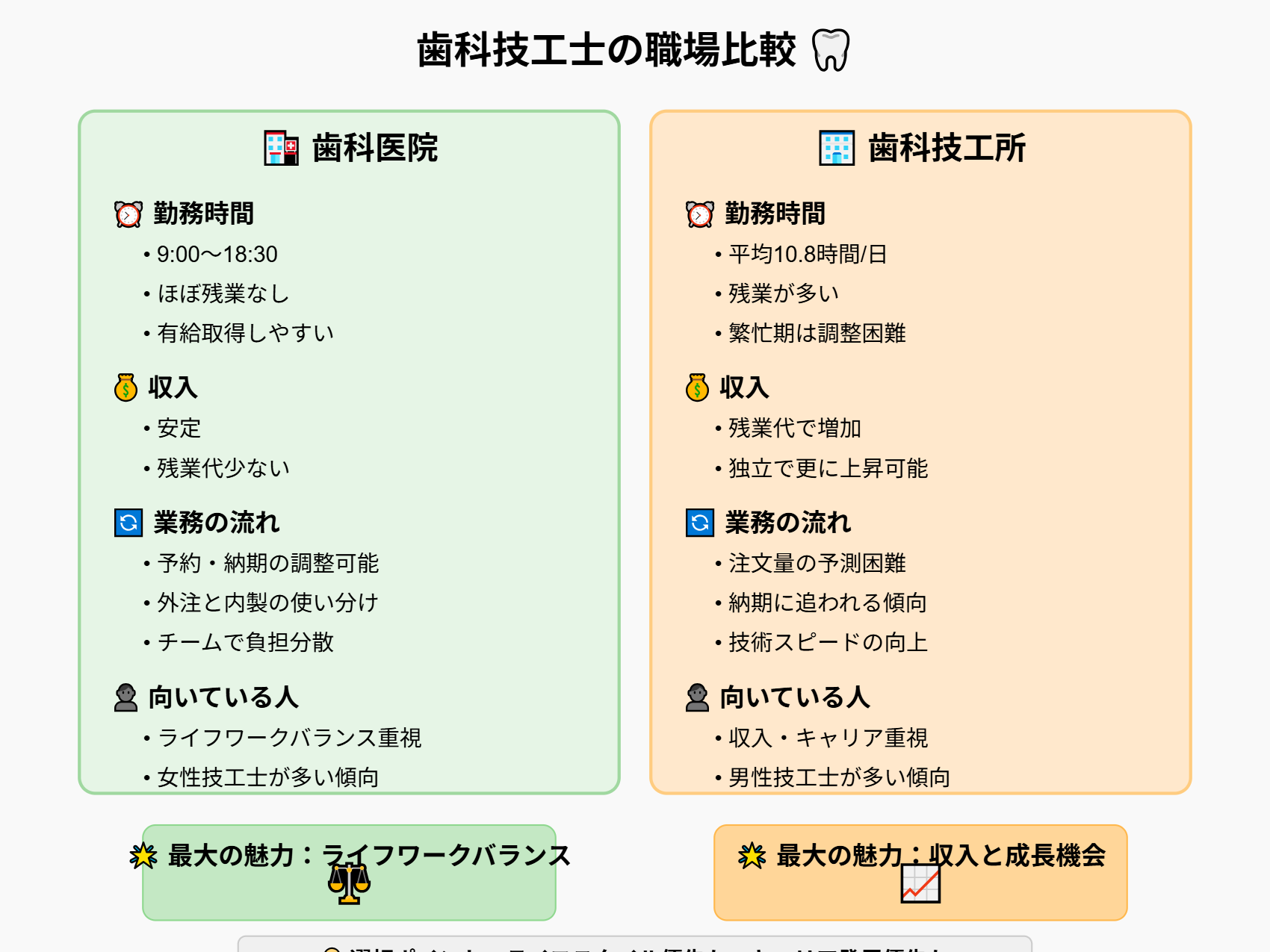

給与の違いは労働時間の違い

歯科技工士を志す学生さんや、新卒の歯科技工士さんが就職先を探そうとして驚くのが、勤め先によって年収に大きな差があることです。

「最初は治療を実際に見ることができる歯科医院でキャリアを始めたかったけれど、給料が歯科技工所(ラボ)より低いので諦めた」という声も多く聞きます。

実際、歯科医院と歯科技工所(ラボ)では、歯科技工所の方が給与が高いことが多いです。

勤務時間の差(残業代)がそのまま給与格差につながっている形です。

歯科医院で働く場合

歯科医院では、

・ほとんど残業がない(そのため残業代がない)

・9時~18時半前後の日勤帯勤務が主流

・有給も比較的自由に取ることができる

歯科技工所で働く場合

歯科技工所(ラボ)では、

・1日平均就労時間は自営業の技工士さんは10.8時間

・残業は多い(残業代分、収入は上がる)

・独立すれば収入はさらに伸びる(労働時間は増える)

歯科医院勤務の魅力はライフワークバランスが良いこと

歯科医院では技工の量によって、患者さんの予約をコントロールできます。

「今は溜まった仕事もないので、この詰め物は、明日にできます。」

「この入れ歯は1週間ください」

など、患者さんごとに技工士さんは納期のコントロールが可能であるため、「納期が間に合わないから夜なべして、何とか間に合わせないといけない」といったことをする必要がありません。

また、多くの歯科医院では院内に技工士が在籍していても、外部の歯科技工所とも取引があり、納期が詰まってきた場合は一部を外注化するなどして、仕事量をコントロールできます。

ですから、多くの医院では残業がほとんどありません。

ちなみに当院でも、未処理の技工が溜まらないように、外注(ラボに発注する)と内製(院内技工士が作成する)を分けていて、内製はスピードを要求されるもの、矯正治療器具関係、義歯関係のみとしています。

さらに、歯科技工士が有給取得した後など未処理技工が増えた場合は、歯科助手や歯科衛生士が石膏流しを行うなどして、歯科技工士が残業にならないよう医院全体で取り組んでいます。

歯科技工所の魅力は、量をこなせることや、がんばれば給与アップにつながること

一方、ラボではクライアントの歯科医院から、どれくらいの模型が届くか事前に分からず、しかも

「今仕事が立て込んでいるので納期を伸ばしてください」

「今は仕事が多いので受注は制限しています」

といった交渉ができないことから、注文が殺到すれば残業するしかない状況になりがちです。

残業は多いものの、残業代が付くので院内技工士より収入は高くなりますし、短期間に大量の技工を作ることが多いことから、キャリアのスタートとして、手早い仕事が出来るようになりたい技工士さんにおススメです。

また、いずれは独立して自分の歯科技工所を起業したいと思う技工士さんは、歯科技工所で経験を積む必要があります。

上記の事情から、歯科医院にはライフワークバランスをとって働きたい女性技工士さんが比較的多く、

逆に男性技工士さんは残業があっても年収が高く、独立の夢もある歯科技工所を選ぶ人が多い印象です。

3 歯科技工士さんの職務は所属組織の設備や医院/ラボの得意領域によって変わる

歯科技工士の仕事は、伝統的な手作業による技術からデジタル技術へと移行しつつあります。

ただし、その移行スピードや導入される技術は、勤務先の歯科技工所や歯科医院の設備状況によって異なります。

3-1)CAD/CAM設備がある場合

歯科医院、歯科技工所ともに3Dスキャナーは既に広く普及しています。

3Dスキャナーで得た3Dデータをもとに、技工物を作成するCAD/CAM(コンピュータ支援設計・製造)システムは、歯科医院へはさほど普及しておらず、歯科技工所には普及しています。

3-2)鋳造設備がある場合

従来の金属冠や金属の詰め物を製作するために必要な設備です。

歯科技工所にはほぼ必ずあります。

歯科医院の技工室には、あるところとないところがあります。

その医院の技工物のほぼすべてを院内で作成する場合には、鋳造設備がありますし、矯正装置や特急の仕事のみを院内で作成する場合には、鋳造設備は不要となります。

3-3)そのほか、院長/提携医院の得意な治療に合わせて

歯科医院の院内技工士さんの場合は、院長こだわりの小児矯正装置や、インプラントの仮歯や上部構造、特殊な入れ歯などを製作することもあります。

また、一般的な入れ歯でも、かみ合わせを特殊な方法で記録する場合(フェイスボウトランスファーやゴシックアーチ法など)なども、院長と連携がとりやすい院内技工士が関わって製作することがあります。

4.歯科医院の技工士は、歯科技工所との情報連携のカナメ

歯科医院は、模型や電子データ、技工指示書に納品書、請求書、貴金属の預かり書など、非常に多くの書類やデータをやり取りします。

医院によりますが、歯科医院の技工士さんはそうした技工所との情報連携の責任者をしていることも多いです。

一方、歯科技工所の技工士さんは納期が厳しい歯科技工に専念するために、そうした情報連携は事務員さんが行っていることが多いかもしれません。

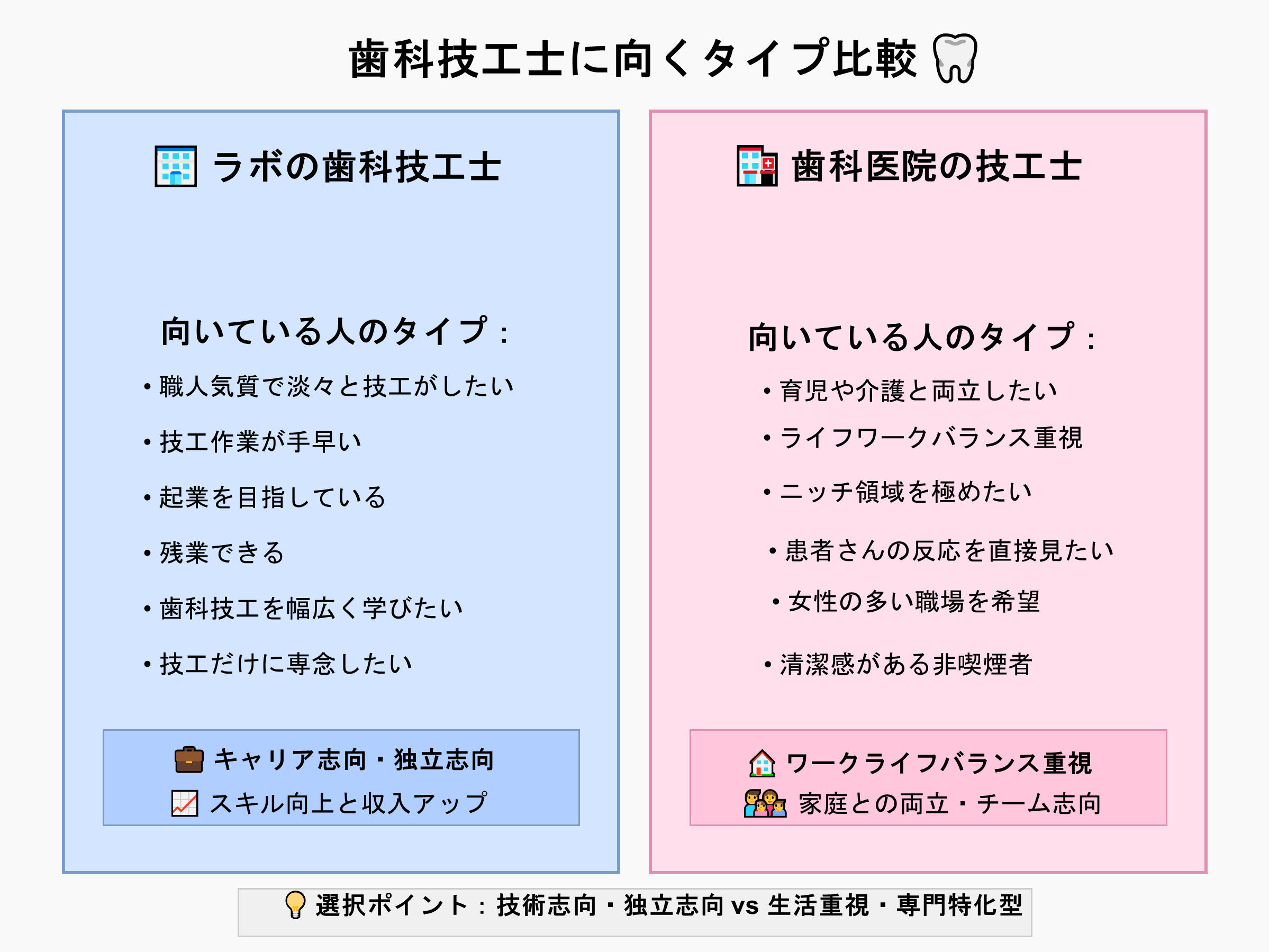

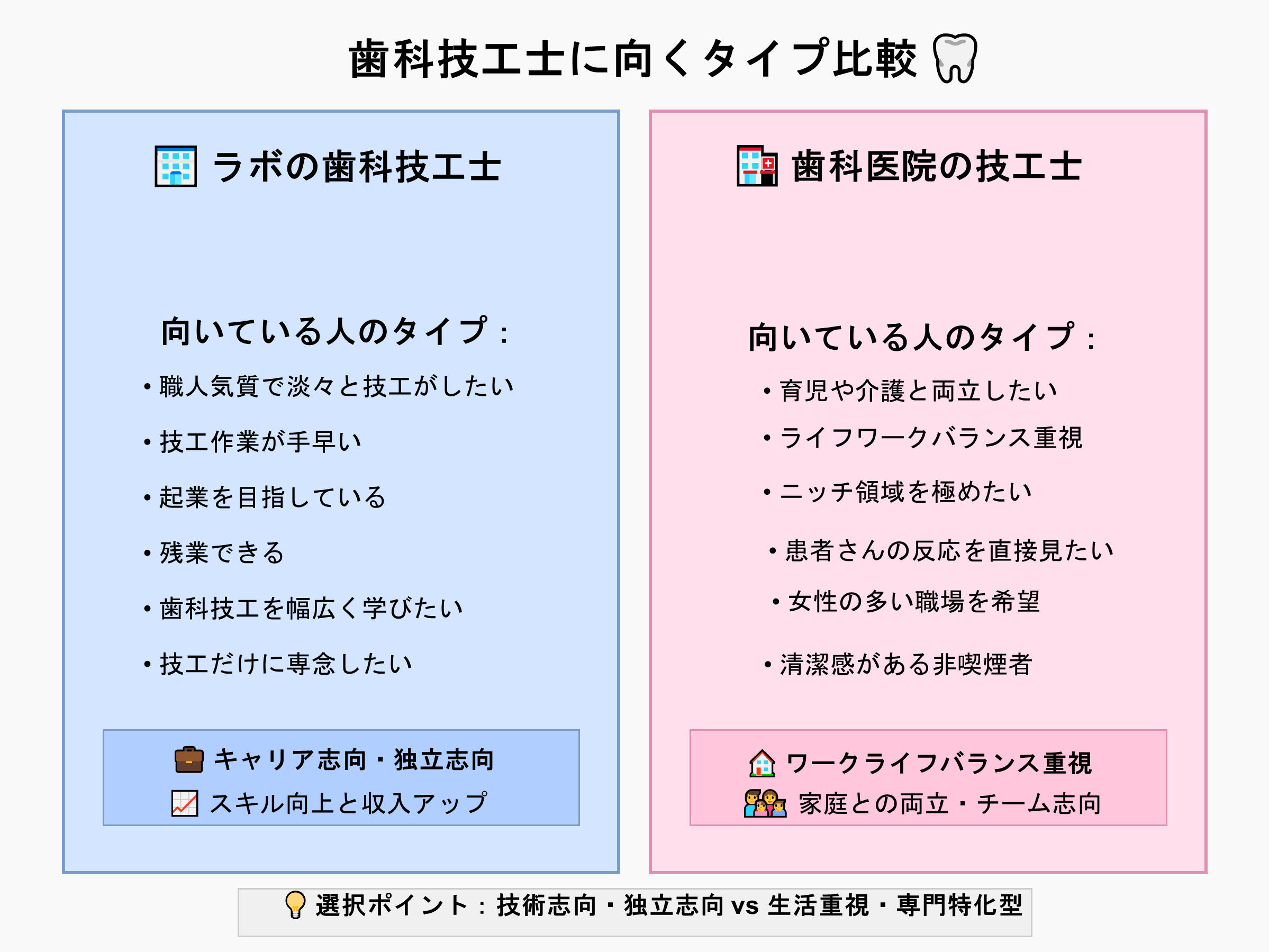

5.ラボとクリニック、どっちの職場がタイプ?

5-1)ラボの歯科技工士に向くタイプ

・職人気質で淡々と技工がしたい人

・技工作業が手早い人

・起業を目指している人

・残業できる人

・歯科技工を幅広くできるようになりたいと思っている人

・技工だけに専念したい人

5-2)歯科医院の技工士に向くタイプ

・育児や子育て、介護中で家庭と両立したい人

・ライフワークバランスを重視したい人

・矯正器具やインプラント技工、特殊な義歯など、ニッチ領域を極めたい人

・診療室のチェアサイドで、自分の技工物を患者さんが使用しているところを直接確認したい人

・女性の多い職場で勤務が可能/希望する人

・患者さんに会うことも多いので、清潔感がある非喫煙者(タバコ臭いのはNG)

6.歯科技工士と歯科医師の業務範囲って、どうちがうの?

歯科医師(絶対的歯科医行為)と歯科衛生士(相対的歯科医行為)の仕事には、グレーゾーンがあるというテーマを以前、記事にしました。

参考リンク

歯科医師と歯科衛生士の業務範囲って、どうちがうの?

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6895

では、歯科技工士と歯科医師の業務範囲はどう違うのでしょうか?

歯科医師は、すべての歯科技工を自分で行っても法的に問題ありません(毎日、たくさん技工物を作成している歯科技工士の方が上手なことも多いですが…)。

一方で、歯科技工士は歯科医師抜きで患者さんを治療してはいけない、という判例があります。

具体的には、歯が1本も残っていない患者さんの総入れ歯を、歯科医師抜きで歯科技工士だけで作ったことが裁判になったことがあります。

参考リンク

裁判例検索

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51636

昭和34年の最高裁判所判例では

「 歯科技工士はたとい総入歯の作り換えに伴うものであつても、印象採得、咬合採得、試適、嵌入をすることはできないとすることは、公共の福祉のための制限であつて、憲法第二二条、第一三条に違反するものではない。

」

要は、歯が1本もなくても、歯科技工士は『歯科医師の指導のもと』、技工すべきであるという判例です。

歯科技工士は、患者さんの口腔内に装着する技工物を作成できる専門職でありつつも、治療計画を立てることはできず、チェアサイドにおいて法的にできることは歯科助手と同等のものである、ということですね。

逆に言えば、技工の参考にするためにお口や歯の写真を撮影する、などは多くの技工士さんが行っています。

7 まとめ

いかがでしたか?

・歯科技工士は歯科医師の指示で詰め物・被せ物や入れ歯、矯正装置などを作る専門職です。

・高齢化と学生数の減少が進んでいるため、国家資格は必要ですが「就職には困らない仕事」です。

・デジタル技術の進化がどんどん進んできている業界です。

・歯科技工士は起業して高収入を目指すことも、ライフワークバランス重視の職場も、自分にあった働き方を選ぶことが出来る職業です。

歯科技工士は患者の口腔内に合わせた技工物を製作する重要な医療技術職です。

近年はデジタル化が進む一方で人材不足の課題もあります。

しかし高齢社会において歯科補綴物の需要は高まっており、専門性の高い技術者として今後も必要とされる職業です。

歯科技工士に興味をお持ちの方は、ぜひ進路の一つとして考えていただけると嬉しいです!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯科医院のお仕事 ~医療事務編~

2025年3月5日

こんにちは、岩国の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は歯科医院のお仕事シリーズの第3弾、「医療事務」編です!

医療事務スタッフの仕事内容や、どんな人がなるのか、どういう人に向いた仕事なのかなどについて、ご紹介していきます。

過去のお仕事シリーズはこちら

歯科医師と歯科衛生士の業務範囲って、どうちがうの?

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6895

歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。

~患者さんへも自分たちにも〜

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6922

はじめに

現代の歯科医院では、チーム医療が重要視され、多職種が協力しながら業務を遂行しています。

それにより、それぞれの専門職が自身のスキルを最大限に活かしながら、質の高い医療を提供することが可能になります。

ここでは、歯科以外の病院医療事務まで範囲を広げず、歯科医院での医療事務というテーマでお話しします。

1 医療事務の仕事内容

一般的には、医療事務は歯科保険制度や保険請求に関する専門知識を持ち、歯科医師をサポートする役割を担っています。

医療事務には国家資格がないので、業務内容に明確な定義はありません。

そのため、業務内容や求められるスキルも、各病院・診療所によって、同じではありません。

ある医院では、一般事務と区別する目的で、受付担当者を医療事務と呼んでいたり、

またあるクリニックでは、保険算定に関する専門家的な位置づけで、ドクターや院内の保険診療に係る人に注意やアドバイスを行っている人を医療事務と定義していることもあります。

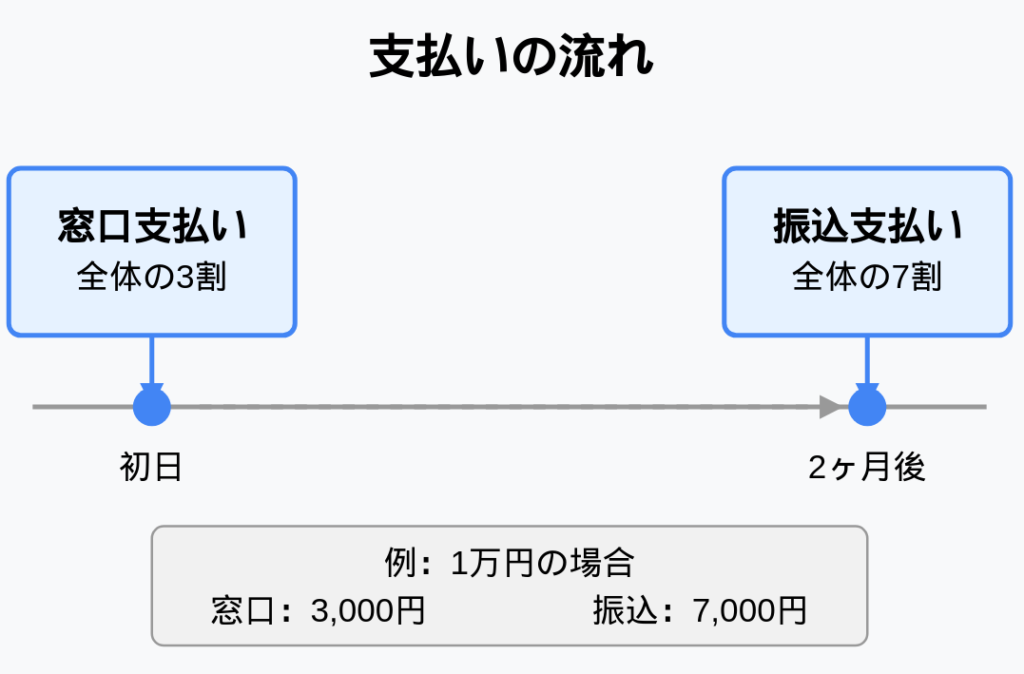

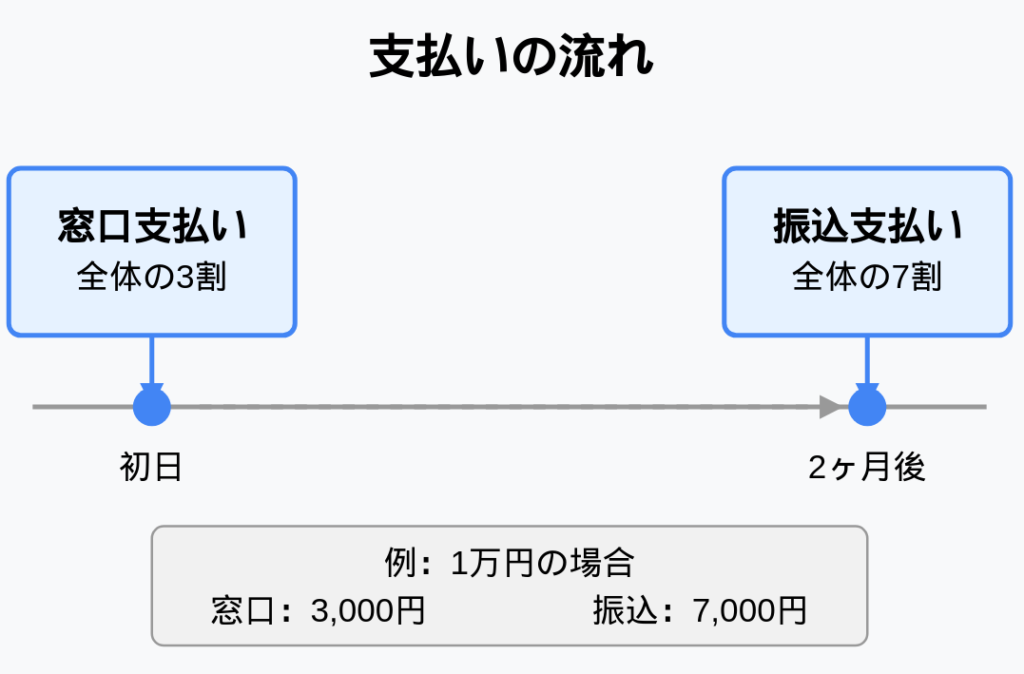

保険のルールのおおまかな流れ

日本の医療保険の流れは、ざっくり言うと次のとおりです。

保険のルールに従って算定を行った場合

o 治療当日、患者さん本人から負担割合分の費用を窓口で支払ってもらう

o 約2ヶ月後に、残り7割から10割の金額を、各保険者(国保や支払基金など)が医療機関に振り込む

3割負担の人の場合

保険のルールに従った算定ができない場合(算定に誤りがある場合や保険証番号が違う場合など)

o 保険者から支払いを拒否される

o 結果として、歯科医院でかかった材料代や人件費、技工代が赤字になる可能性がある

とても難解な日本の保険制度

日本の歯科保険制度は「療養担当規則(りょうようたんとうきそく)」に従って運用されています。

しかし、この規則を読むだけでは、具体的にどのように保険算定を行うのか、歯科医師でも理解が難しいです。

例えば、歯周ポケットが4mm未満の患者さんに対しての歯周病治療は以下のようなことを行います。

• お口の状態を確認する

• 歯ぐきが悪くなっていないかを検査する

• バイオフィルムを除去する

• 歯石がついていないか検査する

• 必要に応じて歯石を除去する

これらは一般的に「歯周病の重症化予防治療」と呼ばれます。

この治療は、療養担当規則ではどのように記載されているのでしょうか?

「歯科点数表の解釈」より

な、長ぁい!!!

実際には2ページにわたって、保険算定可能な条件や、費用請求はどうするかなどが、詳細に文章で説明されています。

「わ、わかりにくい!」

多くの歯科学生が国家資格を取得して歯科医師になった後、保険診療を行うために教本を読んで、最初に抱く感想です。

保険のルールは4年ごとに大きな改定があるので、常に最新の情報が必要

保険のルールは4年に1回、とても大きな変更があり、小さな変更はもっと短いスパンでも行われることがあります。

新しいルールに対応していかなければ、保険者(国保連合や支払基金)からの支払いを拒否されて、治療しても7割から10割の金額が医院に支払われない結果になります。

医療事務は歯科医師の時間を作り、治療精度の向上や、患者さんの待ち時間の短縮にも貢献している

歯科医師は、診療と患者さんへの対応、日々進化する歯科診療技術を学ぶことでかなり忙しいです。

さらに院長になると、経営の勉強、仕入れや取引先の工夫によるコスト削減、スタッフ教育、求人採用、ホームページなどの広報活動、新メニューの開発、歯科医師会等の出務も加わり、激務になります。

医療事務は、保険請求業務をサポートし、歯科医師の保険請求における指南役を務めながら、請求に誤りがないかをチェックする役割も担っています。

正しい保険算定をサポートし、歯科医師の時間を作る重要な仕事です。

当院では、歯科医師がカルテ入力を行った後、医療事務がチェックを行い、ミスがあれば指摘・修正を求める体制をとっています。

この仕組みにより、歯科医師は1日により多くの患者さんの診療ができたり、患者さんごとの治療計画をきちんと立案する時間が取れるようになります。

また、医療事務がカルテの代行入力を行う場合もあります。

歯科医師は治療後、レセプトコンピュータですみやかにカルテ入力を行います。

歯科医師でなければできない仕事に集中したい場合などは、医療事務がチームメンバーとして代行入力します。

歯科医師は、代行入力された内容を、会計前に確認して承認/修正し、カルテを会計に回します。

これによりカルテ入力時間を短縮し、患者さんの会計待ちの時間を短縮することができます。

歯科医院によっては、受付・歯科助手・歯科衛生士がこうした医療事務業務を兼任していることも多いです。

当院は、受付・歯科助手・歯科衛生士も自分の専門特化した領域を優先的に磨いて欲しいという思いから、医療事務業務は専任スタッフが担当しています。

2.医療事務の具体的業務内容

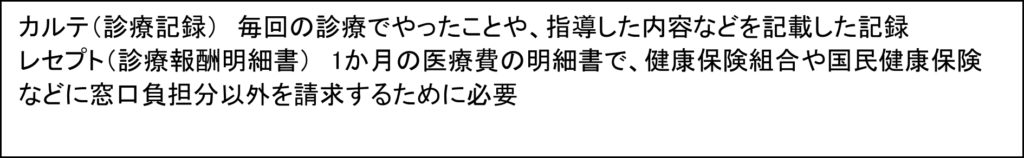

医療事務の業務はカルテ・レセプト作業を中心に多岐にわたります。

・日常診療のカルテのチェック(不備がないかの確認)とドクターへの申し送り

・レセプト業務(保険診療の請求業務)

・返戻業務(保険請求を拒否されたもの修正して再請求したり、ミスに気づいて自発的に取り下げてから修正再請求を行う業務のこと)

・自治体への検診料請求(妊婦検診・成人歯科検診など)

・ドクターが作成した紹介状の管理や投函

・お薬手帳や紹介状、検査値用紙のスキャン・管理

・レセプトコンピュータのメーカーとの連携

歯科医院内で唯一と言ってもよいかもしれない「ホワイトカラー職」ですが、その業務は専門性が高く、覚えるべき内容も非常に多いです。

歯科医療事務必携の書!4冊で2700ページほどあります。

3.どんな人が医療事務になる?

医療事務には国家資格がないため、誰でも挑戦できる職種です。

しかし、歯科助手や受付から転身するケースが多いのが実情です。

歯科治療の流れを理解していないと、規則や教本を読んでも実務で活かしにくいためです。

逆に、歯科治療の理解が深い場合、リモートワークで就労可能な業務です。

実際、当院の医療事務メンバーのうちの1人に、育休後、リモートワークで復帰した女性歯科医師もいます。

ご自宅で幼いお子さまとの時間を大事にしながら、歯科の専門性を生かして、フルリモートで活躍しています。

(当院では患者情報の保護を徹底しながら、リモートでレセコンを操作できる設備を導入しています。)

リモートで稼働している専用レセプトコンピュータ

4.医療事務に向いている人はどんなタイプ?

・コツコツとした作業が得意な人

・ミスなく、スピードを意識できる人

(作業がゆっくりな人は、毎日残業になるか、残して帰ると雪だるまのように増えていき、月末に大変な思いをすることになります。)

・分からないことは、ある程度自分で調べて仕事を進めることができる人

・責任感が強い人(自分の責任範囲を完遂できる人)

・覚えることが多い仕事に忌避感がない人

5.保険のルールをどうやって覚える?

歯科医師は、診療をしながら「この処置はどう入力するのか?」と先輩に確認し、赤本(あんちょこ本)を参考にしながら学んでいきます。

研修医1年を終える頃には、基本的な入力ができるようになりますが、知識を深めるためには継続的な学習が必要です。

ほとんどの歯科医師は保険請求のWEBセミナーを受講したり、分からないことがあれば調べてくれる相手を確保したりして対応しています(歯科医師会にも、そうした役割を担当されている先生がいます)。

医療事務スタッフは、民間の保険請求セミナーやオンライン講座を活用して学ぶことが一般的です。

一度知識を得ても、それだけでは勉強は終わりません。

療養担当規則は毎年改正されます。

また、4年に1度は保険の大改正があるため、改正のたびに何がどう変わったのか、追いかけ続けなくてはなりません。

改正の度に説明会が歯科医師会/保険医協会/民間セミナーとあちこちで開催されるため、院長と手分けして改正内容を把握していく必要があります。

覚えることは大変多いですが、それこそが専門性が高い業務の証です。

当院の場合、院内の医療事務メンバーの他に、ニチイ学館のレセプトチェックサービスに1か月分まとめてダブルチェックもしてもらっています。

レセプトチェック業務は、50~60代の人がフリーランスで活躍しているケースも多いです。

国家資格はないものの、専門性が非常に高いゆえに、極めれば独立もできる、そんな夢のあるお仕事です。

まとめ

いかがでしたか?

・医療事務は、歯科医師やスタッフと連携しながら、歯科医院の運営を支える重要な職種です。

・医療事務は保険請求を正しく行う門番であり、スタッフへの指南役でもあります。

・保険請求に関する深い知識がある場合は、フルリモートワークも可能な職種です。

・いきなり医療事務になるよりも、歯科助手や歯科受付などを経て転身する人が多いです。

・医療事務は覚えることは非常に多いですし、納期を守ることが重要な仕事でもあります。

・専門性が高いため、極めればフリーランスとして独立もできる、夢のある仕事です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。~患者さんへも自分たちにも〜

2025年1月20日

歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。~患者さんへも自分たちにも〜

こんにちは!岩国市の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は、歯科助手の仕事についてご紹介します。

歯科助手の役割や魅力、歯科衛生士との職務の違いなどをお伝えしたいと思います!

1.歯科助手の主な仕事内容

歯科助手は、患者さんが安心して治療を受けられる環境を整える、重要な役割です。

「国家資格が必要になる業務」以外のすべて業務のうち、それぞれの歯科医院で、お任せする業務を決めて行っています。よって、その業務はさまざまで、医院ごとにかなり差があります。

代表的な業務は以下の10個です。

1-1. 診療準備

患者さんの治療をスムーズに行えるように、治療に必要な器具や材料を事前に準備します。

当院は受付配属と診療室配属を完全に分けていますが、受付と診療室業務を兼任している歯科医院の方が多数派です。

1-2. 診療介助

歯科医師がスムーズに治療を行えるように、必要な器具や材料をチェアサイドに随時用意したり、患者さんの口腔内を吸引器で吸引したりします。

また、型を採るための印象材を練ったり、型に石膏を流し込んだりすることもあります。

1-3. 機材と物品の管理

治療に使用する器具や材料が、いつでも使用できるように管理することも重要な業務です。

器具の滅菌や保管、使用済み器具の洗浄、修理依頼、在庫管理や発注などを担当します。

小規模から中規模の歯科医院では、受付配属メンバーが滅菌消毒業務も兼任しているところも多いです。

当院は、受付配属メンバーは受付業務を専任で行っています。

1-4. 歯科医師のサポート業務

治療スケジュールの管理、カルテの整理、診療記録の入力を行います。

また、診療室や受付で、患者さんからの質問や相談もされることがあります。

その場でわかる範囲でお答えしたり、わからないことは歯科医師に確認してからお答えします。

1-5. 電話応対業務

患者さんからのお電話でのご予約のお申し込みや、変更に対応します。

診療内容やオペレーションを理解している歯科助手さんは、診療について理解していない受付専任の歯科助手さんと比べると、患者さんを可能な限り多く診療ができて、診療室スタッフに無理や危険が起こらない、上手な予約の取り方ができます。

当院は、電話業務は受付と診療室が分担して行っています。

1-6. 受付

窓口業務です。診察券や保険証の確認、問診票の記入補助、診療室への案内、会計業務などを行います。

保険診療を行う場合、保険証やマイナンバーの番号や期限の管理や、基礎的な保険診療のルールを知っておく必要があります。本格的な医療事務を目指す場合は、より深く保険のルールを学ぶ必要があります。

小規模の歯科医院では、診療介助業務と受付業務を兼任しているところの方が多いです。

1-7. 患者さんへのカウンセリングや治療の説明業務

歯科医師が行う医療面接とは別に、トリートメントコーディネーターやカスタマーサクセスとして、患者さんの価値観や治療の希望などを聞き取りしたり、相談相手になったりする業務です。

中規模以上の医療法人では、歯科助手の上位職種として、トリートメントコーディネーターやカスタマーサクセスを目指す人も多いです。

当院の場合は、数年の研鑽を積んだ、専任のマスタートリートメントコーディネーターが在籍しています。

トリートメントコーディネーターは、1日で認定資格が取れる協会もあれば、半年以上の研鑽が必要な協会もあり、レベル差が大きい資格です。

将来的に、診療室配属歯科助手・受付・保育士の上位職として、当院基準のトリートメントコーディネーターよりは、かなりチャレンジしていただきやすい、カスタマーサクセスを増やしていく予定です。

1-8. 院内環境の整備

清潔で快適な院内環境を保つため、掃除や備品の補充を行います。

1-9. 医療事務

保険算定の確認や修正を行う業務です。

医院によって求められるレベルが違います。

受付スタッフを医療事務と呼んでいるところもあれば、保険のルールに精通して、算定について歯科医師に意見ができる人を、医療事務と定義しているところもあります。

できることによって、収入も大幅に違っています。

当院の医療事務メンバーは、専門職を目指してトレーニングをしてもらっています。

1-10. MFT(筋機能療法)指導業務

歯科衛生士や保育士、管理栄養士が担当することも多いですが、歯科助手が担当する場合もあります。

お口の体操や、食事の姿勢などを指導する業務です。

当院では、保育士メンバーが行っていますが、ベテランの歯科助手メンバーは指導もできるようにトレーニングをしています。

2.歯科助手と仕事を分担する職種

歯科医院によって、受付・診療室業務すべてを行っているところもあれば、受付+滅菌、受付+医療事務、滅菌+準備+MFTを行っているところなど、組み合わせはさまざまです。

現在当院では、診療室配属歯科助手さんは、診療介助+物品管理+滅菌+診療準備をしています。

MFTは保育士さんが、受付は専任の受付配属歯科助手の人が、医療事務業務も専任の医療事務担当の人が行っています。

歯科助手は国家資格が不要です。

当院は未経験での入職大歓迎です。入職したメンバーの9割が、未経験からチャレンジしています。

未経験の方にとって仕事を覚えやすい環境づくりとして、できるだけ最初に担当する業務には集中して学んでいただけるようにしています。

診療室の業務を一通りマスターできたら、次のキャリアアップとして、受付・患者さんへの説明業務・MFT(口呼吸を鼻呼吸に改善するためのパーソナルトレーニング)・インプラント手術の介助業務・顕微鏡を使用した精密治療の介助業務、など担当範囲を広げていただくようにしています。

3.歯科衛生士と歯科助手の業務の違い

歯科助手は「国家資格が必要な診療業務」を行うことができません。

「相対的歯科医行為」と言われる仮の蓋を入れたり外したり、歯周病検査や歯石除去をしたり、といったことはできません。

また、これは法律で決まったことではなく、あくまで学会のガイドラインに過ぎないのですが、泣いて暴れるお子さんの虫歯治療をする際に、安全のために道具を使って抑えないといけないような場面では、歯科衛生士か歯科医師が(治療担当の歯科医師とは別に)1名、治療の安全確保のために必要とされています。

大学病院などでは、若い歯科医師や研修医が暴れるお子さんを抑える役をすることもありますが、一般開業医ではまず歯科衛生士が同伴することになります。

4.歯科助手を守る「コンプライアンス」

4-1. 法律と規則の遵守

業務範囲を正しく理解し、法令を遵守することが重要です。

4-2. 感染対策の徹底

器具の滅菌や院内の衛生管理を徹底することで、患者さんとスタッフの安全を守ります。

コロナ流行期に、飲食店ではクラスターが多数発生したのに、歯科医院ではクラスターはほとんど発生しませんでした。

歯科医院の日頃の感染対策があったからだと思います。

当院でも、最新の感染対策ガイドラインに基づき、定期的な研修を実施しています。

4-3. 働きやすい職場環境の提供

スタッフが安心して働ける環境を整えることも、コンプライアンスの一環です。

当院では、労働基準法を遵守し、残業ゼロに向けての取り組み、産休・育休取得支援などを行っています。

5.歯科助手として働く魅力

歯科助手の仕事は、患者さんの笑顔を支えるやりがいのある職種です。

以下のような魅力があります:

- ・未経験からでも始められる

- ・専門性の高いスキルが身につく/資格取得できる

- ・「ありがとう」と言ってもらえる仕事

5-1. 未経験からでも始められる

特別な資格が不要なため、未経験でも挑戦しやすい職種です。

5-2. 専門性の高いスキルが身につく/資格取得できる

日本に6万8713軒もある歯科医院・病院口腔外科の多くで、歯科助手経験者は優遇採用されます。

歯科の医療用語、印象材や石膏の扱い、吸引の技能、保険や滅菌の知識と経験が重視されるためです。

5-3. 「ありがとう」と言ってもらえる仕事

歯科助手という仕事は、医療現場の中でも特に患者さんとの距離が近く、直接「ありがとう」という感謝の言葉をいただける機会が多い職業です。

歯科治療に不安を抱える患者さんに寄り添い、優しく声をかけたり、治療の流れを丁寧に説明したりすることで、患者さんの緊張を和らげることができます。

6.歯科助手の仕事の「大変な部分」も正直にお伝えします

6-1. 立ち時間が長い

歯科助手の仕事は、基本的に立ち仕事が多いです。

6-2. 覚えることが多い

歯科助手の仕事では、治療器具の名前や専門用語を覚える必要があります。

7.まとめ:歯科助手を目指す方へ

歯科助手は診療補助、器具管理、受付業務などさまざまな業務で歯科医院で活躍しています。

未経験からでも始められ、国家資格は不要ですが、専門性の高いスキルや知識を身につけることでキャリアアップが可能です。

もし歯科助手の仕事に興味を持っている方がいれば、ぜひ一度チャレンジしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯科医師と歯科衛生士の業務範囲って、どうちがうの?

2024年12月16日

「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」

こんにちは!医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。今日は歯科衛生士と歯科医師の業務範囲の違いについての話題です。

1.現在の歯科医院には多くの専門職が在籍する

昔々は、歯科医院にいる専門職といえば「歯科医師」だけでした。1960~1970年代の多くの歯科医院では、歯の詰め物や被せ物、入れ歯などを自作していたので、15~16時で外来診療は終わり、その後の時間で院長先生が自分で技工物を作っていました。

1970年代に入ると、歯科衛生士が多くの医院に勤務するようになります(資格そのものは1948年にはありましたが、一般的な医院に歯科衛生士が勤務するようになるのには、少しタイムラグがあったようです)。1989年に歯科保健指導が歯科衛生士の業務に追加されると、歯科医院における歯科衛生士の役割はますます重要になっていきました。

そうした歴史的背景から、歯科医院の専門職と言えば「歯科医師」「歯科衛生士」と思われる方が多いと思います。

現在では、もっと多くの職種のメンバーが歯科医院に在籍しています。例えば当院では、国家資格者だけでも歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士のほかに、薬剤師・保育士・管理栄養士が在籍しています。国家資格以外の職種に、歯科助手・受付・医療事務のメンバーも在籍していて、いずれも専門性が高い業務を担っています。

今日はそんな「歯科医院の色んなお仕事」の中でも、歯科医師と歯科衛生士の業務について解説していきます。

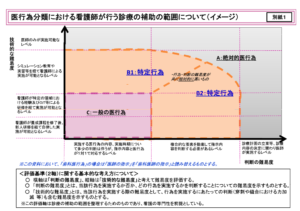

2.歯科治療には「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」の区別がある。

- ・絶対的歯科医行為:歯科医師のみが行うことができる医療行為のこと

- ・相対的歯科医行為:歯科医師の監督下であれば歯科衛生士も行うことができる医療行為のこと

具体的な絶対的歯科医行為(歯科医師だけが行うこと)

- ・治療計画の作成

- ・歯や神経の抜歯

- ・歯の切削

- ・歯茎の切開

- ・詰め物の充填

- ・被せ物の装着

- ・注射による麻酔(歯石除去のための麻酔以外)

- ・レントゲン撮影

具体的な相対的歯科医行為(歯科医師の指導下で歯科衛生士も行えること)

- ・歯周病検査

- ・歯石や歯の着色の除去

- ・ホワイトニング

- ・表面麻酔の塗布

- ・歯列矯正のワイヤー交換や装着

- ・仮歯の調整と仮着

- ・適切な教育が行われた場合に限り、歯石除去の麻酔は可能

3.法的にはどうなっているの?

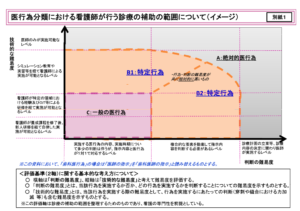

絶対的歯科医行為と相対的歯科医行為の境界線は、実は曖昧です。厚生労働省の審議会などでも、ある特定のラインはある(人の体を切ったり削ったりするような)ものの、注射・麻酔・印象といった「特定行為(教育や実習を経て歯科衛生士による実施が可能となる行為)」というグレーゾーンがあって、その下に「歯科衛生士でもできる、明確な相対的歯科医行為」があるイメージです。ですから、歯科衛生士の業務は医院によって異なる(歯科医師の裁量による)ことも多いのです。

出典:厚生労働省審議会資料 医行為分類の枠組み(修正案)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002npzo-att/2r9852000002nq4x.pdf

4.相対的医行為のなかの「特定行為」 ~特に麻酔について~

歯科の世界で代表的な「特定行為」は麻酔ではないかと思います。

よく「歯科衛生士の麻酔はSRP時に限る」と言われますが、実際は法律にそういったことが明言されているわけではなく、特定の条件を満たした歯科衛生士が採血を行って、裁判で無罪になったケースもあります。麻酔では無く「採血」での無罪判決ですから「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」の境界線がいかに曖昧かということが良く分かりますね。

5.当院の立場と考え

当院では歯科衛生士が麻酔を行うことはありません。

歯科衛生士が麻酔を行うことに反対の立場でそうしているのではなく、当院においては、運用上必要がないためです。

- ・当院には歯科医師が複数名在籍しているので、歯科医師が局所麻酔をしにチェアサイドにいくことが、さほど大変でもない

- ・エムラクリームという強力な表面麻酔を用いることで、SRP時に浸潤麻酔が必要となることが激減した。

そのうえで、歯科衛生士の麻酔についてどう考えているかと申しますと、

- ・歯科衛生士が麻酔できると、臨床のオペレーションがスムーズという事情は理解できる。

- ・歯科衛生士専門学校で麻酔についての教育がほぼ皆無である現状で、敢えて歯科衛生士が麻酔をする必要は無いのではないか。

- ・少なくとも一定の研修を受けたという資格は必要と考える。

という立場です。

実際、同じ立場の歯科医師は多くいます。

・「臨床歯科麻酔認定歯科衛生士(民間資格)」など必要な研修・教育を経て取得できる。

(民間資格なので、この資格がないと麻酔できない、というものではありません)。

・日本歯科麻酔学会と日本歯周病学会が連名で公開した「歯科衛生士による局所麻酔行為による見解」でも、「浸潤麻酔全般を現時点で歯科衛生士の業務とすることは困難であると考えます(中略)浸潤麻酔行為を含む歯科治療に積極的に関わろうとする歯科衛生士の活動は支援する」とされている。

よって、必要な教育・実習を経て、歯科医師の指導下で安全に処置する体制があれば、歯科衛生士のSRP時の浸潤麻酔はOKなのかもしれません。

個人的には、歯科衛生士の学校教育に麻酔が盛り込まれると、より安心かなと思います。

歯科医療の現場では、歯科医師と歯科衛生士がそれぞれの専門性を活かしながら協力することで、より質の高い医療を提供することができます。

「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」という境界線はありますが、それぞれの職種が互いの専門性を尊重し、補完し合うことが大切です。

当院では、このようなチーム医療の理念を大切にしながら、患者さんの健康を守るために日々努力しています。

現在、歯科医師および歯科衛生士の方を募集しております。

私たちと一緒に、患者さんの笑顔のために働きませんか?

ご興味をお持ちの方は、ぜひ当院の求人情報をご覧ください。

ご応募をお待ちしております。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

6.「絶対的歯科医行為」を行って歯科衛生士が逮捕されたケースはあるの?

調べた限りでは、歯科衛生士が絶対的歯科医行為を行って逮捕されたケースはみつかりませんでした。

一方で、歯科助手が絶対的歯科医行為や相対的歯科医行為を行ったとして逮捕された事例は、実際に存在します。

- ・歯科助手がスケーリングやSRPを行って書類送検されたケース

- ・歯科助手がレントゲン撮影を行って書類送検されたケース

- ・院長の妻(歯科助手)が形成を行って書類送検されたケース

- ・歯科助手が仮歯の装着および、診療報酬の水増し請求をしたとして逮捕されたケース

これらの行為は歯科医師法第17条に抵触します。

7.歯科業界のコンプライアンス

20年くらい前、私がまだ歯学生の時代は、今ほどコンプライアンスが重視されておらず、歯科助手がレントゲンボタンを押す…ようなことは、しばしば耳にする話でした。

しかし歯科医療の世界も、時代とともに進化し、法令遵守の意識が高まってきました。

無資格者による医療行為も、今では見られなくなりました。

しかし、歯科医療における行為の境界線は、依然として微妙な部分があります。

転職サイトなどで見かける情報の中には、求職者の不安を煽り転職を促す目的で、あえて誇張や誤解を招く表現を散りばめているものも散見します。

次回は「歯科助手のお仕事 ~コンプラ重視の歯科助手の職務とは~」というテーマで、より詳しく解説していきます。

この記事を最後までお読みくださった方は、歯科業界の方、歯科業界にご興味をお持ちの方だと思います。

歯科医療の世界で、法令を遵守しながら、患者さんのために最善を尽くす方法を考える機会になれば幸いです!

8.まとめ

いかがでしたか?

- ・歯科医療の専門性と役割分担が進化し、現在では多様な職種が協働してチーム医療を実践しています。

- ・歯科医師と歯科衛生士の業務範囲には「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」の区別があるが、その境界線は曖昧な部分もあります。

- ・歯科衛生士による特定行為(例:麻酔)については、適切な教育と研修を経た上での実施が望ましいと思います。

- ・歯科業界は法令遵守の意識が高くなり、いまではコンプライアンス違反の話はほぼ耳にしなくなりました。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

-300x300.png)