インビザライン矯正、抜歯する?抜歯しない?

2025年5月10日

こんにちは、医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今日は、インビザラインの抜歯症例と、非抜歯症例の違いについてのお話です。

1.そもそもどうして矯正治療で抜歯が必要になるの?

口腔内にスペースがないことが原因で、歯並びがガタガタになったり、出っ歯になったりします。

顎骨が成長中のお子さんの場合は、小さい顎を大きく成長させるという手段を使うことができます(小児矯正)。

しかし顎の成長が終わっている成人の場合は、顎を大きくすることは困難です。

すると、歯並びが綺麗に並ぶためのスペースをつくる必要があるのです。

特に、前歯が突出している場合や、顎の大きさに対して歯のサイズが大きい場合(7~8mmのスペース不足がある場合)に抜歯が選ばれることが多くなります。

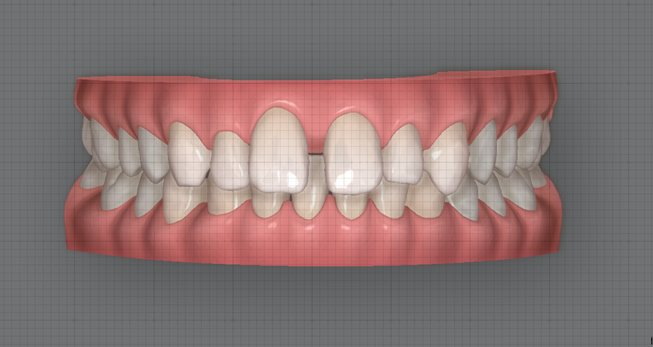

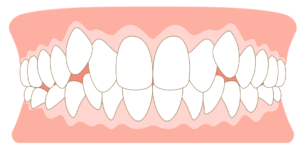

(治療前)顎のサイズが、横方向に特に小さく、歯のサイズが大きい症例です。

このくらいのスペース不足になると、抜歯して治療する他ありません。

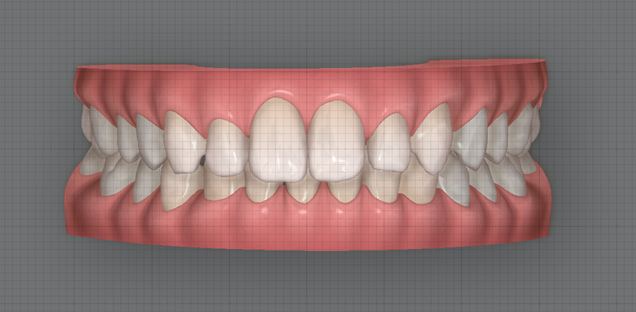

(治療後)前から4番目の歯を抜歯して、歯並びを治療しました。

*******

主訴:歯のガタガタを綺麗にしたい

治療期間:1年半

治療回数:14回

治療費用:88万円(税込)

リスク・副作用:

・マウスピースを使用する時間が不足した場合は治療が長期化する可能性がある

・適切な口腔衛生管理ができないと虫歯のリスクがある

・歯茎部の歯肉のラインは左右対称にできないことがある

治療内容:マウスピース矯正(インビザライン)による歯列・咬合治療

********

2.抜歯せずに治療する場合とは?

歯並びを綺麗に整えるために必要なスペースが7~8mm以下の場合は、抜歯せずに治療することが多いです。

インビザラインは奥歯を、より奥に移動させることができます。

この移動量は、2mm程度までが確実であると言われています。

左右の奥歯を後ろに移動させれば、4mmのスペースを獲得できます。

また、インビザラインではIPR(Inter Proximal Reduction)という、歯と歯の間にあるエナメル質を少し削る処置を行うことが多いです。

隣接する歯の側面を0.1mmから0.5mm程度削ることで、歯が並ぶためのスペースを確保するのです。

歯は片方の顎で合計14本ありますから、IPRの最大量は0.5mm×13か所=6.5mmとなります。

奥歯を後ろに移動させて得る4mmと、IPRで得る6.5mmの合計で10.5mmが、非抜歯で得られるスペースの最大量となります。

しかし、実際は正中を合わせたり、歯根が顎骨からはみ出ない範囲での移動に抑えたりなどの制限がかかります。

以上により当院では、スペース不足が7~8mm以下で、前歯をひっこめる量が4mm以下の症例を非抜歯で治療することが多いです。

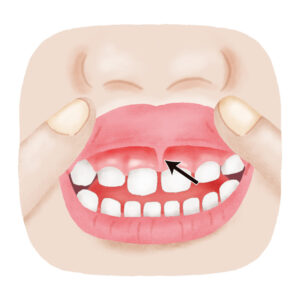

(治療前)前歯のガタガタが大きいですが、上の歯だけが前に突出しているわけではなく、糸切り歯(前から3番目の歯)付近の顎の横幅が狭いことが分かります。

(治療後)糸切り歯と、小臼歯(前から4~5番目の歯)を少し傾斜させることで歯並びの横幅を大きくし、さらにIPRと奥歯の移動を合わせて、抜歯せずに歯並びを整えました。

*******

主訴:反対に噛んでいる前歯を治したい。

歯のガタガタを治したい。

治療期間:1年

治療回数:17回

治療費用:88万円(税込)

リスク・副作用:

・マウスピースを使用する時間が不足した場合は治療が長期化する可能性がある

・適切なこう口腔衛生管理ができないと虫歯のリスクがある

・歯茎部の歯肉のラインは左右対称にできないことがある

治療内容:マウスピース矯正(インビザライン)による歯列・咬合治療

********

3.抜歯症例と非抜歯症例で、治療期間に差はあるの?

抜歯か非抜歯かで治療期間が変わるというより、歯の移動量によって治療期間が変わります。

「歯が並ぶスペースが10mm不足しているので抜歯が必要」という場合でも、

「抜歯で歯並びのガタガタを取る」場合、歯の移動量はさほど大きくなりません(左写真)。

一方で「抜歯で前歯をひっこめる」場合は、歯の移動量は大きくなることが多いです(右写真)。

他にも、非抜歯であっても上下の歯の正中を合わせる場合や、奥歯が手前に倒れ込んでいる場合、八重歯の移動量が大きい場合など、時間がかかることが多いケースはたくさんあります。

一般的に、インビザライン治療は約1年から2年程度かかりますが、歯並びの治療プランによって差があるため、抜歯だから長い、非抜歯だから短いということにはなりません。

治療計画ができあがった段階で、個別に担当医にご確認いただくのが一番確実です。

4.抜歯か非抜歯かで、治療費用は変わるの?

矯正治療のための抜歯は、保険が効きません。

当院は抜歯矯正の場合の抜歯料金は無料(当院での矯正治療のみ。

他院で矯正治療される場合は、便宜抜歯費用を申し受けております)。

ですが、医院によっては別途料金が発生する場合があります。

また、矯正で歯を動かす量が小さい症例(前歯の小さな隙間を閉じたい、前歯の小さなガタガタを取りたい、など)の場合はインビザラインGOなどの少ないアライナー枚数で治療する代わりに費用を抑えたプランを選べることがあります。

インビザラインGOでの治療例(治療前)

インビザラインGOでの治療例(治療後)

このように、歯を動かす量が小さい症例では、治療期間が短くなるだけでなく、費用も安くなります。

*******

主訴:前歯のスキマを閉じたい

治療期間:半年

治療回数:6回

治療費用:44万円(税込)

リスク・副作用:

・マウスピースを使用する時間が不足した場合は治療が長期化する可能性がある。

・アライン社の規定により追加アライナーは1セットに限定されるため、アライナーの使用時間が不足した場合は、最終仕上げがブラケットになることがある。

・適切なこう口腔衛生管理ができないと虫歯のリスクがある。

・歯茎部の歯肉のラインは左右対称にできないことがある。

治療内容:マウスピース矯正(インビザライン)による歯列・咬合治療

********

5.まとめ

いかがでしたか?

・矯正において、顎のスペースが足りない量が大きい場合に抜歯が選択されます。

・7~8mm以下のスペース不足の場合は、非抜歯で治療することが多いです。

・治療期間は、抜歯か非抜歯かよりも、歯の移動量で決まります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

低年齢の受け口治療 ~目立たない装置で、短期間で改善する!~

2025年1月9日

低年齢の受け口治療 ~目立たない装置で、短期間で改善する~

こんにちは、岩国のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

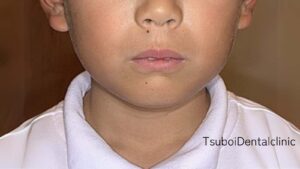

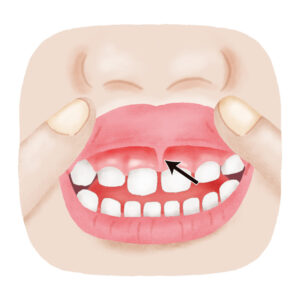

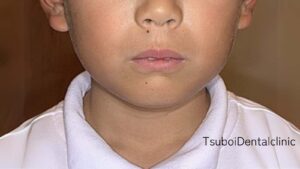

下の写真は、同一人物の口腔内です。

実は矯正装置を装着しています。どこにあるか、分かりますか?

答えは上顎の内側でした!

この患者さんは固定式の矯正装置で前歯の受け口を治療しました。

写真の症例について

- 治療期間: 11カ月

- 通院頻度: 月に1回

- 治療方法: SLAの装着

- 治療費用: 26万9500円(税込)

- リスク・副作用: 特に無し

以前、マウスピース(ムーシールド)で反対咬合を治療した記事を投稿しました。

ムーシールドの治療期間は半年です。

参考リンク:インスタグラム

https://www.instagram.com/p/C7lcuIAPfgq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

「受け口の治療って結構、短期間で終わるんだな」と思われませんか?

これが早期治療のすごさです!

今日は、受け口の早期治療のことを、詳しくお話させていただこうと思います。

1. 低年齢児の受け口治療

3~5歳くらいまでの低年齢児の矯正治療がおススメな症例と、そうでない症例があります。

詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

参考リンク:矯正の早期治療(3歳~)がおススメな症例とは?

2. 3歳前後に開始するのがおススメな症例

- 受け口

- 交差咬合(斜めに噛んでる)

- 下の前歯が上の前歯に完全に隠れて見えない(過蓋咬合)

- 歯が並ぶスペースが足りないのは明白という症例

この中でも、特に①②は、そのまま放置してしまうと顎がゆがんで発育してしまうケースが非常に多いため、早期治療がおススメです。

3. 受け口の自然治癒率

受け口は自然と治るケースもあります。

その確率は6~12%と、報告によってまちまちですが、いずれも低い確率である思われます。

自然治癒するケースは、

- ・受け口の程度が軽いもの

- ・反対に噛んでいる歯が4歯未満であること

- ・家族に同様の症状を持つ人がいないこと

などの特徴があるそうです。

つまり「ごく軽度の受け口」で「遺伝要因が無い」場合以外は、だいたい自然には治癒しないということなのです。

4. 受け口を早期治療するメリット

1. 成人の受け口治療と比較して、治療期間が短い

- ・多くの場合、成長期の半年~1年程度で治療効果が現れます。

- ・ただし、成長に伴う後戻りの可能性があるため、経過観察が必要です。

2. 顎の成長をガイドできる

成長期の顎の発達を適切な方向へ導くことができます。

3. 将来的な下顎骨の変形、上顎骨の劣成長を予防できる

- ・顎の成長が適切にガイドされることにより、骨格的な受け口を予防することができます。(遺伝性の場合は、この限りではありません)

- ・将来的に手術で受け口を治さなければいけないリスクを低くすることができます。

4. 口腔機能の適切な発達を促せる

受け口の場合、多くは低位舌を伴うことが多く、その場合は舌を挙上する動きが苦手であることが多いです。早期に矯正治療を行うことで口腔機能の発達不全を改善することができます。

5. バランスのとれた顔立ちになりやすい

口腔機能の発達不全や、骨格的な問題を予防することにより、バランスの取れた顔立ちになりやすい。

6. 心理的負担の軽減

思春期や成人になってから見た目のことで悩んだり、目立つ矯正器具を使わずに済む、という利点があります。

5. 受け口を早期治療するデメリット

1. 後戻りのリスク

ご家族・ご親族に受け口の方がいる場合は、遺伝性の可能性が高く、思春期成長の時期に後戻りすることが多いです。

2. 遺伝性の場合は追加治療の必要性がある

後戻りした場合でも、小児矯正をしないよりは軽症となることが多いですが、成人治療を追加で受けなくてはいけないケースが多いです。

3. お子様が嫌がることがある

本人は歯並びや容貌について、特に何も感じない時期なので、目的意識を持ちにくい側面があります。マウスピース型矯正の場合、モチベーションを維持できずに使用時間を守れないと、矯正の効果が発揮されないことがあります。

*ページ上部の写真のように、固定式装置で治療するなどの対策もあるので、マウスピース矯正は性格に合わない場合でも、対策は可能です。

6. まとめ

いかがでしたか?

- ・3~5歳児の受け口の早期治療は、短期間で効果が現れやすく、将来的な複雑な治療を回避できる可能性が高いです。

- ・大人になってからの受け口の治療は、長期化や外科的処置が必要になることがあるなど、大変です。

- ・10歳以上になると、小児矯正の治療効果が十分に期待できなくなるため、成人矯正のみで治療することをおススメすることも多いです。

お子様の成長期は、心も体も大きく変化しています。その中で、歯並びや顎の成長を正しくサポートすることは、健康な口腔環境・適切な口腔機能の発達、そして自信に満ちた笑顔や生活の質にもつながります。

「うちの子は、受け口っぽいけど大丈夫かな?」

「この程度はほっておいても、自然になおるかな?」

「治療が必要かどうかが分からない」

など、お子様の歯列について疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

MFT特集 その10「かみ合わせのずれとその原因:正中のずれを考える

2025年1月2日

MFT特集 その10 「かみ合わせのずれとその原因:正中のずれを考える」

こんにちは!岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 小児歯科専門医の吉村です。

今回はMFT(口腔筋機能療法)関連の第10回として、「正中のずれ」について考察します。

かみ合わせのずれや偏咀嚼など、いわゆる「ずれ」の原因を探り、その対応方法について解説します。

正中のずれの原因は大きく分けて以下の2つに分類されます。

正中とは?

正中(せいちゅう)とは、歯科においては、主に上下の歯の中心を指し、特に前歯の中心線を意味します。

正中のずれの原因は?

1.構造の問題(萌出や顎の成長などの問題)

2.機能の問題(偏咀嚼や舌癖などの問題)

それぞれの原因に応じた対応方法も異なるため、まずは正中線のずれを確認し、次に上顎と下顎のどちらに問題があるのかを観察することが重要です。

1.構造の問題

1-1 交差咬合

乳犬歯や犬歯のかみ合わせがずれている場合、下顎が偏位することがあります。

上下顎のバランスが悪い場合に多く、特に下顎が大きい(下顎前突傾向)ケースで見られます。

このような場合、上顎を拡大する矯正治療を行うことで改善が期待できます。

交差咬合:上顎の拡大で改善します。

1-2 乳犬歯の早期喪失

顎が歯に対して小さく、歯が並ぶスペースが不足しているお子さんでは、前歯の生え変わりにともない、乳犬歯が早期に抜けてしまうことがあります。

顎が小さなお子さんの場合、下顎側切歯(前から2番目の歯)が生えるときに、本来ならば乳側切歯という、乳歯の前から2番目の歯とだけ入れ替わらなければならないところ、乳犬歯の根っこも同時に溶かしてしまうことが多いのです。

すると、下顎側切歯が生えてくる7歳前後に、乳犬歯を早期に失ってしまうのです。

乳犬歯が早期に抜けると、永久歯の犬歯が生えるスペースを失ってしまい、結果的に犬歯が八重歯になることがあります。

八重歯(犬歯低位唇側傾斜):矯正治療で改善します。

この場合は、軽度であれば小児矯正によって顎を拡大して歯の生えるスペースを確保したり、重度であれば抜歯による成人歯列矯正による改善が必要になります。

2.機能の問題

2-1 偏咀嚼

歯の位置に問題がなくても、舌癖や歯の喪失が原因で偏咀嚼が起こることがあります。

また、歯の痛みや萌出時の早期接触も偏咀嚼の原因となります。

改善方法としては、以下のようなトレーニングが有効です。

- 普段あまり噛んでいない側(非咀嚼側)での咀嚼トレーニング

- 鏡を見ながら正中を合わせるトレーニング

これらを繰り返すことで、少しずつ癖を改善することが可能です。

チューイングガムを用いたトレーニングがおススメです。

2-2 普段の姿勢

頬杖やうつ伏せ寝など、日常の姿勢もかみ合わせのずれに影響を与えます。

特に、片側だけで頬杖をつくなどの悪習癖がある場合、かみ合わせだけでなく筋肉の付き方にも歪みが生じます。このような場合、以下の対応が重要です。

- 悪い癖を治す

- 周囲の筋肉を正しく鍛える

- 体幹を鍛えるトレーニング

これにより、悪い状態に戻らないよう予防することができます。

MFT(筋機能療法)ではこうした姿勢の矯正なども行っていきます。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

まとめ

いかがでしたか?

- 正中のずれの原因は、構造の問題(交差咬合や乳犬歯の早期喪失)と機能の問題(偏咀嚼や姿勢の悪さ)に分けられます。

- 交差咬合や乳犬歯の早期喪失など、構造の問題の場合はMFTよりも矯正治療がより有効です。

- 舌癖や普段の姿勢など、機能の問題の場合はMFTのトレーニングや姿勢改善が効果的です。

偏咀嚼や姿勢の悪さが原因の場合、MFTのガムトレーニングや体幹を意識した筋肉トレーニングを取り入れることで改善が期待できます。

正中のずれを改善するためには、原因を正確に把握し、それに応じた適切な対応を行うことが大切です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

MFT特集 その9 「下唇を噛む癖」咬唇癖ついて考える

2024年11月25日

MFT特集 その9 「下唇を噛む癖」咬唇癖ついて考える

こんにちは。岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村剛です。

MFT関連の第9回である今回は、「咬唇癖」について考えてみようと思います。

これは第8回で触れました深いかみ合わせ(deep bite)に随伴する症状です。

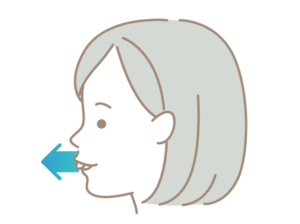

日本人は顔の構造の特徴から、Deep biteな上顎前突の顔の人が増加しているようです。

*画像は同意を得て掲載しています*

MTF特集1~8はこちら(クリックすると、ページに移動します)

1.咬唇癖とは?

口唇癖は上顎前歯の裏に下口唇を咬む癖で、挟み込まれた下口唇が上顎前歯を唇側に押すため、上顎前歯がさらに前突していきます。

出っ歯だから唇を咬み、唇を咬むから出っ歯が悪化するという、悪循環です。

2.咬唇癖を予防するには「3歳未満で止めること」が重要

乳歯列期に唇にあとが残るほど「下唇を吸う」子供がいますが、乳歯の指吸い癖と一緒で、3歳ぐらいまでにやめれれば歯列への影響は少ないとされています。

これらの癖は授乳などと同じような『吸う感覚』を味わうためにするといわれており、3歳以降も続けるようであれば、癖として定着してしまいます。

癖として定着している場合、自力での改善は意識してもなかなか難しいです。

口唇癖はほぼ無意識でする行動で、ストレスがかかったり、緊張するととくに唇を咬む傾向にあります。

指吸い癖もそうですが、『吸う感覚』が心地よい、と感じている場合は辞める動機がなかなかありません。

3.咬唇癖を治す方法

3-1)噛みたいときには別のことをさせる

唇を咬む癖が良くないことであることを本人に説明した上で、噛みたい時には他のこと、お気に入りの玩具で遊ぶなどといった、他の事をさせるよう誘導するという方法があります。

ただ、前述のとおり、いったん癖として定着してしまっていると、これだけで完全に癖を治すことは難しいことが多いです。

3-2)矯正により口腔の形の改善する+口腔機能の発達を促す

顔が丸く、頬の筋肉が強い場合、下顎が奥に押し込まれています。

(詳しくはこちらの記事もご覧ください:MFT特集その8「笑ったときに下顎の前歯が見えない」ディープバイト(Deep Bite)について考える)

こうした場合、マウスピースなどで前歯のかみ合わせを「浅くする」ことにより、下顎の成長を促すことができます。また、上の前歯を矯正によって引っ込め、上下の前歯の間に下口唇を入らないようにすることが有効です。

また、口腔機能の発達不全が背景にある(唇の力が弱い・咬合力が未発達・舌を上に持ち上げる力が弱い、など)ことが多いため、MFT(筋機能訓練)により改善を試みることが重要です。

4.咬唇癖は放置すると悪化する

口の習癖は、様子を見ていても、咬合と筋肉の悪循環の作用により徐々に症状が悪化していく事が多いです。口唇癖はその典型です。

正常な発育を阻害する因子は、なるべく早めに矯正やMFTなどを組み合わせて実施して、形の修正・癖の修正を両面から支援することが重要だと考えます。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

まとめ

いかがでしたか?

- ・上顎前突、Deep biteでは、唇を咬む癖(咬唇癖)が出やすいです。

- ・唇と咬むから出っ歯が悪化し、出っ歯だから唇を咬む…という悪循環が発生し、咬合と筋肉の作用により悪化していく症例が多く存在します。

- ・咬む行為が本人にとって心地よい場合、自然にはなかなかやめられません。矯正などによる口腔の形の修正と、MFTなどのトレーニング、本人の発達と理解、を通じて正常な発育を阻害する因子を修正してあげることが重要です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

MFT特集 第8回 – 「笑ったときに下顎の前歯が見えない」ディープバイト(Deep Bite)について考える

2024年10月25日

MFT特集 第8回 – 「笑ったときに下顎の前歯が見えない」ディープバイト(Deep Bite)について考える

こんにちは。岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村剛です。

今回はMFT(口腔筋機能療法)に関連した第8回の特集として、最近よく見られる深いかみ合わせ(deep bite)についてお話します。

MTF特集1~7はこちら(クリックすると、ページに移動します)

MFT特集その1 筋肉量を増やして小児口腔機能発達不全症を治そう

MFT特集その2 「正しい姿勢・咀嚼と嚥下・呼吸」を得るために大事なこと

MFT特集その3 お口の機能発達は10歳までが勝負!

MFT特集その4 お口ポカンの影響と直し方について

MTF特集その5 口呼吸とアレルギー、アデノイド

MFT特集その6 矯正手法とMFTについて

MFT特集その7 舌癖と歯列不正のメカニズムについて

筋肉は、歯並びやかみ合わせに大きな影響を与えます。

第5回でも軽く触れましたが、日本人は丸顔が多く、幼い印象を持たれる顔が多い傾向があります。

骨や筋肉の視点から見ると、下あごの発達が悪く、咬筋が優位になりやすい顔の作りです。

実はこの特徴が、深いかみ合わせの症状と一致しています。

つまり、日本人は深いかみ合わせになりやすい顔の作りであると言えます。

1 ディープバイトの原因と影響

ディープバイトは奥歯をぎゅっと噛みしめてしまう「クレンチング」が原因です。

歯の高さである「咬合高径」は、噛む力と萌出する力のバランスで決まります。

噛む力が強ければ、萌出力が負けてしまい、歯の高さが低くなります。

このディープバイトの問題点は、時間が経つにつれてさらに深くなり(悪化する)可能性が高いことです。

2 下あごの成長とディープバイトの関係

下あごの成長は上あごに比べて遅く、思春期前後にピークを迎えます。

しかし、この時期に咬筋が強すぎると、下あごの発達が阻害され、上顎前突の傾向が強まります。

そのため、思春期前後までにバイトアップやマウスピース矯正など、下あごの発達を促す介入を行うことが有効です。

また、広島大学の研究でも、ディープバイトは自然には改善せず、むしろ悪化することが多いとされています。

3 家庭でできるディープバイト対策

家庭でできる対策としては「クレンチング(噛みしめ癖)予防」が挙げられます。

人間は集中すると癖が出やすく、奥歯を無意識に上下の歯を接触させてしまう癖がつくことがあります(歯牙接触癖:tooth contacting habit)。

これが進行すると、歯を常に噛んでいる状態となり、さらに問題が悪化することがあります。

また、ストレスがかかると歯ぎしりなど、奥歯を強くかみしめる症状が出る人もいます。

人は安静時、「上下の歯が当たっていない状態」が正常です。

上下の歯が接触するのは、食事時間も入れて1日約17分と言われています。

以上より、普段から上下の歯を当てない・噛みっぱなしにしないように意識することが大事です。

4 下あごに負担をかける癖に注意

頬杖やうつぶせ寝など、下あごに負担をかける癖も良くありません。

これらの癖は姿勢に関連しており、自分がどのような状況で下あごに力をかけているかを把握することが重要です。

例えば、ゲームをする時も、口を開けている人もいれば、奥歯をかみしめている子供も多くいます。

最近のお子さんの生活習慣の傾向として、ゲームやスマホなどを長時間するケースが多くみられます。

そうした生活習慣の中で、奥歯をかみしめるにしろ、開けているにしろ、お口の癖が強く影響するようになったと臨床家として感じています。

お子さんの生活の癖や姿勢の癖、お口の癖などを親御さんがしっかりチェックしてあげることが重要です。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

まとめ

生活習慣や癖が歯並びに影響することを意識し、「お口の悪い癖」「口腔機能発達不全」を見逃さないことが重要です。良く分からない場合は、お近くの歯医者さんでチェックしてもらってくださいね。

生活習慣の悪化を防ぐためにも、早めの対策がおススメです。

いかがでしたか?

・日本人は丸顔で、ディープバイトになりやすい顔の作りです。

・クレンチングによって下あごが押し込まれ、悪化しやすい傾向があります。

・ゲームなどの集中による癖もディープバイトに影響するため、生活習慣を見直すことが重要です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯並びが治れば滑舌が改善する!?~滑舌と歯並びの関係~

2024年9月19日

歯並びと滑舌の関係

1. はじめに

こんにちは、つぼい歯科クリニックの院長 坪井です。

お子さんの滑舌が悪いことで悩んでいるお母さま方へ、今回は歯並びと滑舌の関係についてお話しします。

現代のお子さんの多くが、口唇や舌を正しく使えていないと言われています。

一般的に3割程度のお子さんが、舌や口唇を上手に動かすことが苦手な「口腔機能発達不全症」と言われていますが、小児歯科の臨床に携わる歯科医師の体感としては3割どころではなく、5~7割と感じています。

- 滑舌が悪い

- 舌の可動域が小さい

- 舌を挙上するのが苦手

- 風船を膨らますことができない

- 蝋燭を吹き消せない

- 普段から口が開いている

- 食事がとても時間がかかる

今回は、こうした「小児口腔機能発達不全症」の症状のうち、滑舌と歯並びの関係に焦点を当ててお話しようと思います。

2. 子供の滑舌と歯並び

歯並びが滑舌に与える影響は非常に大きいです。

歯の位置がずれていると、舌が正しい位置に動かず、発音が難しくなります。

例えば、歯並びの横幅が狭く、口蓋(上顎のお椀のような形態)が深い場合、舌を上に持ち上げて上顎に触れさせることが難しくなることがあります。すると「タ行」の発音が難しくなることがあります。

また、上の前歯が前に出っ歯となっていて、下の前歯との距離が大きく空いている場合、舌を上の前歯に擦って音を出す「サ行」が言いにくくなることもあります。

滑舌が悪いと、友達とのコミュニケーションに支障をきたしたり、コンプレックスになったりすることがあるため、可能ならば低年齢のうちに改善したいところです。

3. 歯列矯正の効果

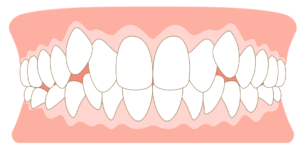

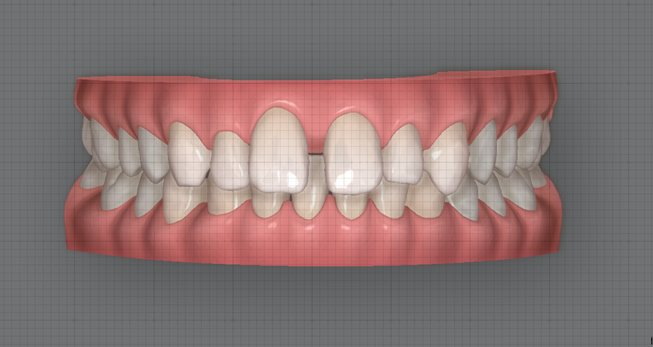

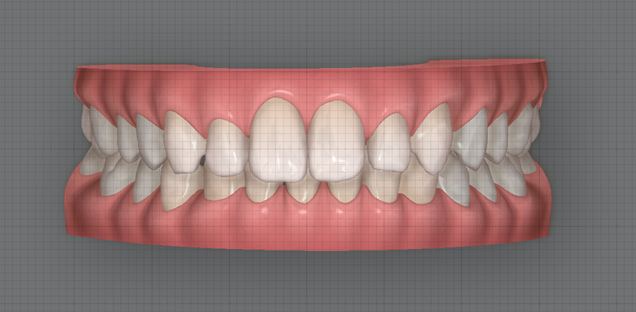

横幅が狭く出っ歯型の歯並びと、正常な歯並びを見比べてみましょう。

横幅が狭く、出っ歯型の歯並び

正常な歯並び

横幅が狭くなってしまった場合、上顎が深くなってしまい、舌を当てるのが難しくなってしまいます。

こうして舌を正常に動かすことが難しい場合、ちょっと籠ったような発音になることが多いです(口蓋化構音)。

歯列矯正治療では前歯を引っ込めたり、(10歳以下の小児の場合は)急速拡大装置と呼ばれる、上顎の横幅をしっかり広げる治療などで、構音が難しくなってしまう原因を治療することができます。

急速拡大装置

4. MFTや言語聴覚士によるトレーニングの併用

歯列矯正だけでなく、筋機能療法(MFT)や言語聴覚士によるトレーニングも有効です。

当院は、口腔機能発達不全症のお子様が矯正治療を行う場合、ほぼMFTも併用しています。

*ただし、お子様の年齢が10歳以上の場合で治療効果が薄いと判断した場合は、ご自宅での簡単なトレーニングの指導のみとさせていただいています。

MFTについては、こちらの記事もご覧ください。

参考リンク:お口の機能発達は10歳までが勝負!

参考リンク:当院のMFTの様子(インスタグラム)

*インスタグラムは音がでますのでご注意ください

5. まとめ

いかがでしたか?

・滑舌と悪い歯並びには関係があり、歯並びを治すことで滑舌が改善することがあります。

・特に「タ行」「サ行」で特に改善が見られます。

・MFTや言語聴覚士によるトレーニングを併用した方が効果的です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

矯正治療は何歳から始めるのが一番良い?

2024年9月3日

矯正治療は何歳から始めるのが一番良い?

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井文です。

今日は「矯正治療は何歳から始めるのが一番良い?」という話題です。

当院には、2~3歳のお子様から、60代くらいまでの方が矯正治療に通院されています。

大人になってからでも、多くの場合は治療可能です。

しかし、悪い歯並びは子供のうちに治してしまう方がメリットが大きいのも、事実です。

1)小児矯正の重要性

まず、小児矯正についてお話ししましょう。

10歳前後までの時期が対象の小児矯正を行う理由は、成長期を利用して顎の骨を正しい位置に導くことができるからです。

この時期に矯正を行うことで、将来的に抜歯を避けることができる場合もあります。

小児矯正の詳細については、別の記事で詳しく書いていますので、ご興味がある方はぜひ読んでみてくださいね。

★参考リンク★

成長を利用して治す小児矯正で「非抜歯矯正」!

2)小児矯正のデメリット

一方で、小児矯正にはデメリットも存在します。

例えば、治療期間が長くなることや、装置の管理が難しいことがあります。

また、子供自身が治療に対して積極的でない場合、治療がうまく進まないこともあります。

3)12~13歳以上の矯正治療

では、小児矯正の時期を逃してしまった12~13歳以上の方の場合はどうでしょうか?

人間の頭蓋は10歳前後で成長をほぼ終えるので、「矯正治療で顎を育てることができる」時期は終わっています。

しかし実は、「顎を育てる時期が終わっている12~13歳」でも、早めに治療した方が良い理由があるんです。

今回は、その理由を5つご紹介します。

4)早めに歯列矯正を行うことのメリット

4-1)治療期間が短い・歯が良く動く

思春期の成長期にある12~13歳の段階では、骨や歯が柔らかく、治療に対する反応が良いです。

この時期に矯正治療を開始することで、治療期間を短縮し、歯の動きを促進することが期待できます。

4-2)痛み・違和感が少ない

若い時期に治療を始めると、歯や口腔の状態がまだ柔らかいため、痛みや違和感が少なく、患者が治療に対して快適に適応できます。

4-3)社会生活への影響が小さい

思春期は学業や友情など、社会的な関係が形成される時期です。

この時期に治療を始めると、社会生活への影響が少なく、同世代との交流や自己表現がしやすくなります。

成人後に治療を始めると、仕事や社会生活において制約を受ける可能性があります。

特に飲食業や営業など、外見や口元が重要な職業に従事する場合、治療が難しくなることがあります。

4-4)加速矯正を行える

近年では加速矯正技術が進歩しており、治療期間をより短縮することが可能です。

思春期に始めることで、このような新しい技術を駆使し、より迅速かつ効果的な治療が行えます。

4-5)高校デビュー・大学デビュー・社会人デビューの時には綺麗な歯並びでいられる

思春期に治療を終えると、高校や大学、社会人としての新たなステージに綺麗な歯並びで臨むことができます。

「失った時間は取り戻せない」ため、思春期に治療を受けることで、将来の自分に自信を持って臨むことができます。

5)私の体験談:思春期の思い出を変える矯正治療

5-1)私の生まれつきの歯並びの問題

私は生まれつき、上の2番目の前歯が2本生えていました。

本来1本のところに2本生えているため、その部分の歯並びが乱れていました。

小学生2年生のころ、母に連れられて矯正相談に行ったことを覚えています。

母は矯正治療が保険適用外であることから、治療を受けさせるべきかどうか、非常に悩んでいました。

母は私に「文ちゃん、歯並び、気になる?治したい?」と尋ねました。

当時の私は小学2年生で、外見や歯並びについて何も気にしていない年齢でしたので、

「全然!このままでいいよ!」と答えました。

母が、ホッとした表情をしたのを、よく覚えています。

5-2)思春期の変化

しかし、思春期に入ると外見がそれなりに気になるようになりました。

笑ったときに上の前歯の歯並びが乱れていることがコンプレックスとなって、口元を隠すことが増えました。

小学生のころは、歯を見せて笑っている写真が多く残っていますが、中学生~高校生の頃の写真では、歯を見せて笑っている写真はほとんどありません。

5-3)矯正治療の決断

大学生になった私は矯正治療を受けたいと、強く思うようになりました。

毎日鏡で自分の顔を見るたび、歯並びが気になる…と思うのを辛く感じるようになっていましたし、

歯磨きを頑張っても、歯並びが乱れて歯が重なっている部分には虫歯ができてしまいました。

両親も私の気持ちを汲んで、

「もっと早くに矯正させてあげたら良かった」

と言ってくれて、晴れて歯並びを治療を受けることが出来ました。

5-4)もっと早くにしておけば良かった

治療が終わったとき、私は自分の笑顔に自信を持てるようになりました。

ただ、矯正治療をする前に虫歯になってしまった歯は元には戻りませんし、

口元を隠して過ごした思春期の時間も戻りません。

矯正治療は何歳からでもできますが、どうせやるなら、確かに早めが良かったなと個人的には思っています。

6)矯正治療を考えている方へ

矯正治療は何歳からでも始められます。

しかし、矯正をされる方の多くが、子供か、若い方です。

「どうせやるなら早いうちに始める方が、メリットが大きい」からです。

小児期から始めれば、抜歯を回避できる可能性が高くなり、

思春期から始めれば、治療期間を短縮し、痛みや違和感を軽減することができます。

大学時代から始めれば、社会生活への影響も少なく、将来の自分に自信を持つことができます。

迷っていらっしゃる方は、当院でも無料矯正相談会を毎月開催しておりますので、よろしければ一度相談に知らしてくださいね。

まとめ

いかがでしたか?

・矯正治療は何歳からでも始めることができますが、早めに始めることで多くのメリットがあります。

・治療期間が短縮されます。

・痛みや違和感が軽減されます。

・社会生活への影響が少ないです。

・将来の自分に自信を持つことができます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

MFT特集 その6 矯正手法とMFTについて

2024年8月15日

矯正手法とMFTについて

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科、小児歯科専門医の吉村です。

今回はMFT関連の第6回で、MFTと矯正方法の選択についてのお話です。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

実は、歯並びやかみ合わせには、筋肉の働きが深く関係しているんです。

今回の記事では、その秘密を解き明かしつつ、どうして矯正治療とMFT(口腔筋機能訓練、マイオファンクショナルセラピー)が大切なのかをお話しします。

お子さんの歯並びが気になる保護者の方は、ぜひお読みください。

MTF特集1~5はこちら

MFT特集その1 筋肉量を増やして小児口腔機能発達不全症を治そう

MFT特集その2 「正しい姿勢・咀嚼と嚥下・呼吸」を得るために大事なこと

MFT特集その3 お口の機能発達は10歳までが勝負!

MFT特集その4 お口ポカンの影響と直し方について

MTF特集その5 口呼吸とアレルギー、アデノイド

第一章 なぜ筋肉が歯並びに影響するのか?

筋肉は、歯並びやかみ合わせに大きな影響を与えます。

特に、舌や唇の筋肉が正しく機能しないと、不正咬合が進行することがあります。

この問題を放置すると、後々の治療が難しくなる可能性があります。

- 舌小帯・上唇小帯の影響:筋肉がその付着点や起始点で異常に働くと、歯が引っ張られ、不正咬合が増悪することがあります。

例えば、舌小帯や上唇小帯という筋の付着点に問題がある場合、筋肉が正常に機能せず、歯並びが乱れる原因になります。

舌小帯

舌小帯

参照リンク 舌小帯・上唇小帯 | 歯科用語 (shika-yogojiten.jp)

上唇小帯参照リンク 舌小帯・上唇小帯 | 歯科用語 (shika-yogojiten.jp)

上唇小帯参照リンク 舌小帯・上唇小帯 | 歯科用語 (shika-yogojiten.jp)

このようなケースでは、小帯切除術と呼ばれる簡単な外科処置で改善が見込まれます。

最近では、この処置を選ぶ患者さんが増えています。

- 口や鼻のサイズ:口が小さいと、鼻腔や気道も狭くなることがあります。

この場合、矯正治療によって上顎の拡大することで、呼吸や気道スペースが確保されます。

下顎は、上顎の拡大に伴って自然に成長することも多く、矯正による顎の大きさや位置の改善は、呼吸にも良い影響を与えることが報告されています。

第二章 MFTと矯正治療って何?

MFTは、筋肉の働きを改善するための治療法です。これを行うことで、矯正治療がより効果的になります。

- MFTの役割:MFTは、筋肉のバランスを整え、歯並びを正しく導くサポートをします。筋肉が正常に働くことで、歯が正しい位置に並びやすくなり、矯正治療の効果が高まります。

- 矯正治療との組み合わせ:矯正治療とMFTを併用することで、歯の動きがスムーズになり、理想的な歯並びが期待できます。これにより、将来的な歯並びの安定性も向上します。

第三章 どうやってMFTと矯正治療を行うのか?

それでは、具体的にどのように治療を進めるのでしょうか?

- 丸顔の特徴と治療:日本人に多い丸顔の特徴として、咀嚼筋(食べ物を噛む筋肉)が強いことが挙げられます。

丸顔で咀嚼筋が優位な場合、下顎を成長させる治療法やMFTが向いているとされています。

具体的には、咬合斜面板、咬合挙上板などの装置が用いられるほか、ある程度はマウスピース矯正でも治療が可能です。

- 面長の特徴と治療:一方、面長の特徴としては、咀嚼筋が弱く、低活動であることが多いです。

このような場合、まずは上唇小帯や舌小帯など、筋活動を阻害している因子を取り除くことが重要です。

その上で、硬いものを食べたりガムを噛んだりして、咀嚼筋を鍛えるMFTが効果的です。さらに、鼻が悪い場合も多いため、鼻呼吸の練習や必要に応じた耳鼻科治療が行われます。

直接的な影響は少ないとされていますが、上顎の拡大によって副産物的に鼻呼吸が改善されたという報告もあります。

臼歯部を圧下させる(かみ合わせを低くする)装置も効果的です。

複数の歯に大きな処置が必要な場合は、マルチブラケットやインビザライン矯正などの本格的な矯正が適しています。

第四章:他に考慮すべきことは?

MFTと矯正治療以外にも、いくつかの重要なポイントがあります。

- 鼻呼吸の促進:鼻呼吸ができるようにすることも重要です。

これには耳鼻科治療や鼻の通りを改善するための対策が必要になることがあります。

拡大によって鼻呼吸が改善することもありますが、専門的な治療が必要なケースも少なくありません。

- 骨格の改善:骨格的な問題を早期に改善することで、将来的な抜歯や手術が不要になることがあります。

子供時代に骨格的な不正を指摘し、小児矯正やMFTの結果、改善された場合、抜歯や手術並みの効果が得られることもあります。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

まとめ

- 筋肉の働きは、歯並びに大きな影響を与えます。

- MFTと矯正治療を組み合わせることで、より効果的な治療が期待できます。

- 鼻呼吸や骨格の問題も併せて考えることが、より良い結果を生む鍵です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

MFTや矯正について、個別にご相談がある場合は、かかりつけの歯科医院でご相談してください。

当院では、矯正相談での受診や、矯正相談会なども定期的に行っていますので、ご興味がある方はお気軽にお申し込みください。

MFT特集 その4 お口ポカンの影響と直し方について

2024年6月21日

お口ポカンの影響と直し方について

こんにちは!岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 小児歯科専門医の吉村剛です。

今回はMFT(マイオファンクショナルセラピー:口腔筋機能訓練)の第4回で、一番よくある症状である口唇閉鎖、つまりお口ぽかんについてお話しします。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

あなたはお口ポカン(口唇閉鎖不全)について、聞いたことがあるでしょうか?

口唇閉鎖不全とは、日常的に口が開いている状態を指します。

2021年の調査では、3歳から12歳の子どもの約30.7%がこの状態でした。

近年非常に増加していて、社会問題になっています。

口唇閉鎖不全は口呼吸につながりやすいですが、必ずしも口唇閉鎖不全、イコール、口呼吸を意味するわけではありません。

今回は、口唇閉鎖不全の原因と改善方法についてお話しします。

お口ポカンはなぜ悪い?

口唇閉鎖不全(お口ポカン)とは、日常的に口が開いている状態を指します。

これが口呼吸に繋がることがあります。

お口ポカンの原因

・鼻呼吸ができていない・・・鼻閉やアデノイド肥大などの原因がある場合。

・お口周囲の筋肉の発達が十分でない

・嚥下や発音、呼吸に関連する筋肉の発達が十分でない場合。

以上より、お口ポカンを改善するには、下記の対策をしていくことになります。

口唇閉鎖不全(お口ポカン)を改善するには

・鼻呼吸ができているか確認する。

・鼻閉やアデノイド肥大などがあれば、耳鼻科での治療を受ける。

・お口周囲の筋肉を鍛えるためのトレーニング(MFT:口腔筋機能訓練)を行う。

お口ポカンに対して何もしなければどうなる?

もしこの問題を放置すると、成長期にさまざまな領域に悪影響を与える可能性があります。

例えば、歯並びが悪くなったり、口呼吸になり集中力が維持できなくなったり、スポーツを行う時にその子の本来のポテンシャルが発揮できなくなったり、睡眠障害が起こる原因となります。

よって、早期の対応が大切です。

以上のような対策を講じることで、口唇閉鎖不全を改善し、健康な発育を促すことができます。

何かご不明点があれば、いつでもご相談ください。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

まとめ

いかがでしたか?

1 口唇閉鎖不全(お口ぽかん)は小児の約30%に見られ、鼻閉や筋肉の弱さが原因で起こります。

2 鼻閉やアデノイド肥大が原因の場合は耳鼻科での治療が必要です。

3 筋機能トレーニング(MFT)で口唇閉鎖不全の改善が可能で、早期対応が重要です

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

MFT(口腔筋機能訓練)特集その3 お口の機能発達は10歳までが勝負!

2024年4月25日

MFT(口腔筋機能訓練)特集その3

お口の機能発達は10歳までが勝負!

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 小児歯科専門医の吉村です。

MFT(マイオ ファンクショナル セラピー:筋機能訓練)の第3回です。

今回は「筋機能訓練は何歳までに始めたら良いの?また、何歳までがリミットなの?」というテーマのお話です。

1)筋機能訓練(MFT)は10歳までに終えたい

保険診療の小児口腔機能発達不全症は、18歳未満が対象です。

が、実際は10歳までが勝負と言われています。

筋機能訓練を10歳までに行わないと、効果が激減してしまうワケ

人間の咀嚼、嚥下、発音、呼吸などの口腔機能は、成長発育期に日常生活の中で学習して自然に獲得するものです。

口腔機能にとっての成長発育期が、10歳までなんです。

5,6歳から取り組んで(遅くとも8歳から始めて)、10歳までに終わるのが理想です。

2)筋機能訓練(MFT)では、何を訓練で改善するの?

MFTで改善するのは、呼吸と嚥下(えんげ)の機能です。

歯並びを悪くする原因でもある「呼吸」「嚥下」のうち、ここでは「嚥下」に焦点をあてて解説しますね。

「嚥下」がうまくできない状態(摂食嚥下障害)では、どんなことがおこっているのでしょうか。

嚥下とは、食べる・飲み込むという一連の動作です。

食べ物が実際にある体の「場所」と、食べ物をどう処理するかの「体の働き」がうまく嚙み合っていないと、嚥下はうまくできません。

詳しく説明していきます。

咀嚼嚥下(そしゃくえんげ:かんで飲み込むこと)は2つのとらえ方があります。

2-1)食べ物がどこにあるかで分ける「相(そう)」

相は「口腔相」「咽頭相」「食道相」に分けられますが、これは食べ物が体のどこにあるか、という分け方です。

2-2)認識や筋肉の動きで分ける「期(き)」

期は神経目線の考え方です。

「認知期」「準備期」「口腔期」「咽頭期」「食道期」という流れです。

認知期・・・「食べよう」と思うことにより無意識に食べる心構えをする段階

準備期・・・噛む段階

口腔期・・・飲み込む直前の段階

咽頭期(いんとうき)、食道期・・・食べ物がその場所に来たときに、体が無意識に、オートマチックに動く段階

2-3)咀嚼嚥下障害は、相と期が上手くかみ合っていない状態で発生する

MFTの訓練は「期」の中でのそれぞれの改善点をトレーニングする方法とされています。

舌の位置、動き、持久力、可動域、機能

口唇の動き、閉鎖力、可動域、機能

舌や口唇が正しい機能を発揮しやすくする姿勢

など、多岐にわたり、様々なトレーニング方法があります。

3)機能は一度獲得出来たら、後戻りはしない

通常、人間は食事するとき、舌の位置とか深く考えずにほぼ無意識に行います。

ですが、「食べよう」「食べ物を口に入れよう」「噛もう」というのは、意識して行います。

この「意識する部分」の訓練を繰り返せば、神経筋機能が刺激、発達して改善できる。これがMFTを行う理論的根拠とされています。

また、習得するのは難しいのですが、習得したら無意識レベルまでいくので、後戻りはしないとされる根拠でもあります。

4)どうして10歳までに終えたいの?

この記事の冒頭で、筋機能訓練は5,6歳から開始して、10歳までには終えるのが理想的だとお伝えしました。

10歳ごろまでは

・乳歯が生える/抜ける、永久歯が生えるなど変化が大きい時期

・顎の成長や口腔のボリューム(容積)の変化が大きい時期

・神経機能が発達しやすい時期

ということもあり、体が「変化を受け入れやすい」「機能獲得に有利な時期」なのです。

特に、脳をはじめとした神経系の成長は、10歳前後までに成人の95.6%にまで達します。

この時期は、さまざまな神経回路が形成されます。

よって、神経系の働きを高めるような運動や動作を行うと、発達を促す効果が高いんです。

それ以上の年齢では改善しないわけではありません。

しかし、癖を治すのに強い意志が必要となり、発達もゆっくりとなるので、大きなストレスを感じる人も多いです。

5)MFTで歯並びが綺麗になるって本当!?

5-1)口腔の機能発達不全が歯並びを悪くする

口呼吸や低位舌(ていいぜつ)、舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)などの口腔機能の発達不全は、出っ歯や歯のガタガタ、受け口の原因になることが知られています。

そのため、歯列矯正と併用して行うケースも多いです。

矯正治療で歯並び治療をする時に、歯並びを悪くする癖があれば治療効果が低下します。

そして、せっかく歯並びを治療しても、歯並びを悪くする癖があれば、またすぐに歯並びは悪く戻ってしまうことも多いです。

5-2)MFTをすれば全員歯並びが良くなるわけではない

歯並びの悪さの原因が、何かによります。

口腔機能の発達不全が歯並びを悪くしている原因の場合、口腔機能が改善したら歯並びが良くなることもあります。

ただ、それは神経筋機構が改善した結果です。MFTによって、歯並びが直接改善するわけではありません。

年齢や歯並びや骨の状態によっては、MFTだけでは歯並びを改善できないこともあります。

その場合は、矯正治療との併用してMFTを行うことも多いです。

6)10歳までに機能獲得をするために、8歳までにMFTを始めたい

MFTは2年間くらいトレーニングを行います。

獲得しなければいけない機能不全が、どの程度かによって、期間は前後します。

10歳未満の方であれば、2年のMFT期間で、ほとんどの場合大幅な機能改善が期待できます。

MFT期間の目安は2年間ですが、

- ・症例の重度・軽度

- ・どのくらいご自宅でトレーニング時間を作れるか

- ・トレーニングのための通院頻度

などによっても必要とされる期間は変わります。

絶対に8歳までに始めなければいけない、ということではありません。

しかし、8歳くらいまでに始めると、「安心」ではあります。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

7)まとめ

いかがでしたか?

- ・MFTの訓練は「期」の中でのそれぞれの改善点をトレーニングする方法とされ、様々なステップに分けられています。

- ・口腔機能をMFTによって習得するのは難しいのですが、習得したら一生抜けない技術です。

- ・ただし、受け入れやすい年齢は上限が決まっており(10歳)、その後では強い意志が必要となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

舌小帯

舌小帯 上唇小帯

上唇小帯