冷たい物で歯がしみる原因TOP3と今日からできる対策

2025年7月22日

冷たい物で歯がしみる原因TOP3と今日からできる対策

【知覚過敏だけじゃない「歯がしみる」原因と治し方】

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

冷たいものがおいしいシーズンになってきましたね。

今日は「歯がしみる」を掘り下げていこうと思います。

アイスをひと口食べるたびにキーンと痛みが走ったり、うがいをしただけで歯がズキッとしみたりする・・・という人もいるかもしれません。

そうなると、食事も歯みがきも憂うつになってしまいますよね。

知覚過敏は成人の約3割が経験するといわれる身近なトラブルです。

しかし、知覚過敏を引き起こす原因は一つではありません。

原因を正しく理解しないと、セルフケアを頑張っても症状が長引いたり、さらに悪化してしまうこともあります。

この記事では「知覚過敏 原因/治し方」について、臨床で頻繁にみられる3大要因と、それぞれに合った対処法をわかりやすくまとめました。

最後にはよくある質問も掲載していますので、知覚過敏にお悩みの人や、知覚過敏になりたくないという人は、ぜひ最後までお読みください。

目次

- 知覚過敏が起こる仕組み

- 原因① WSD(くさび状欠損)

- 原因② むし歯

- 原因③ TCH(歯牙接触癖)

- 今日から始められる対策まとめ

- FAQ ─ よくある質問

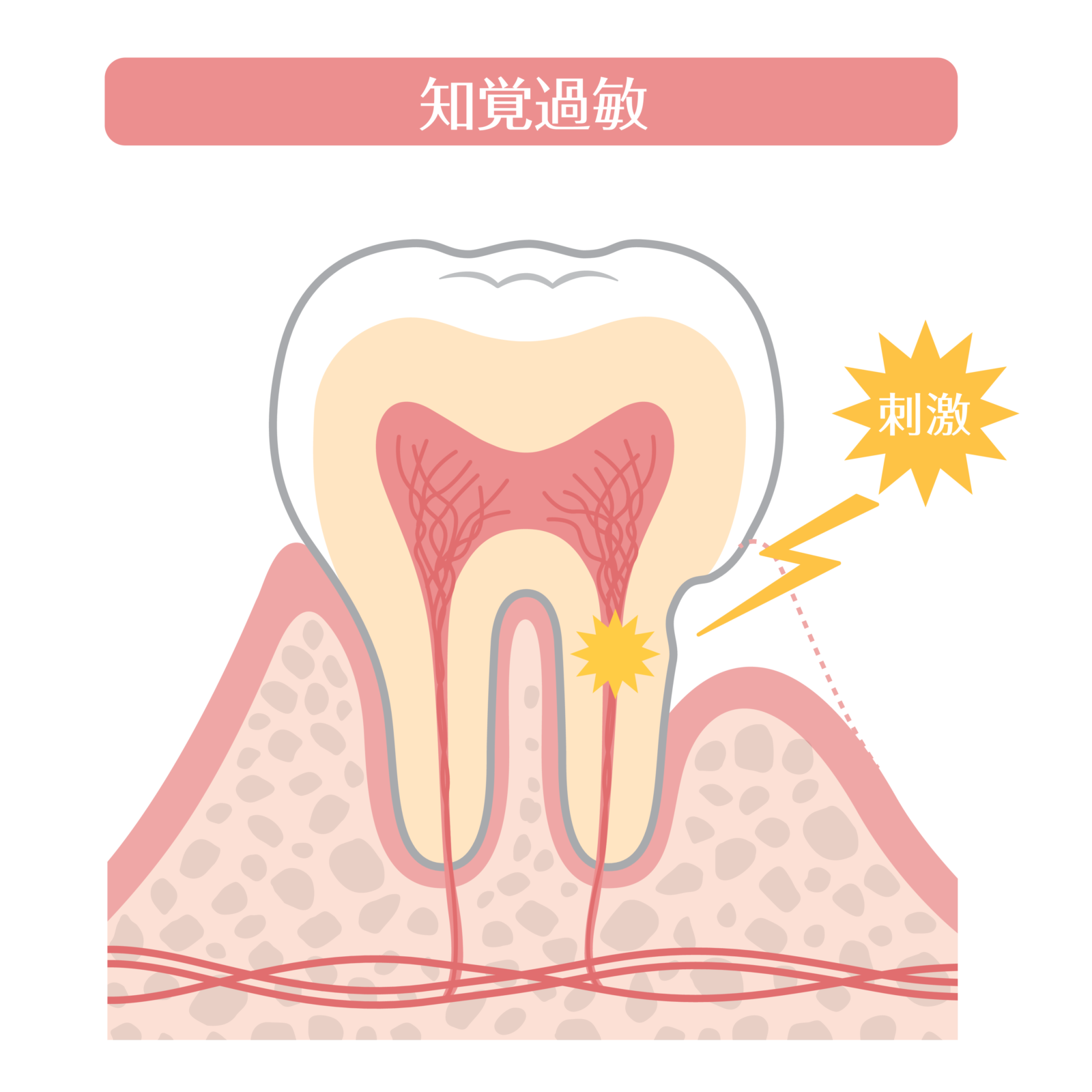

1)知覚過敏が起こる仕組み

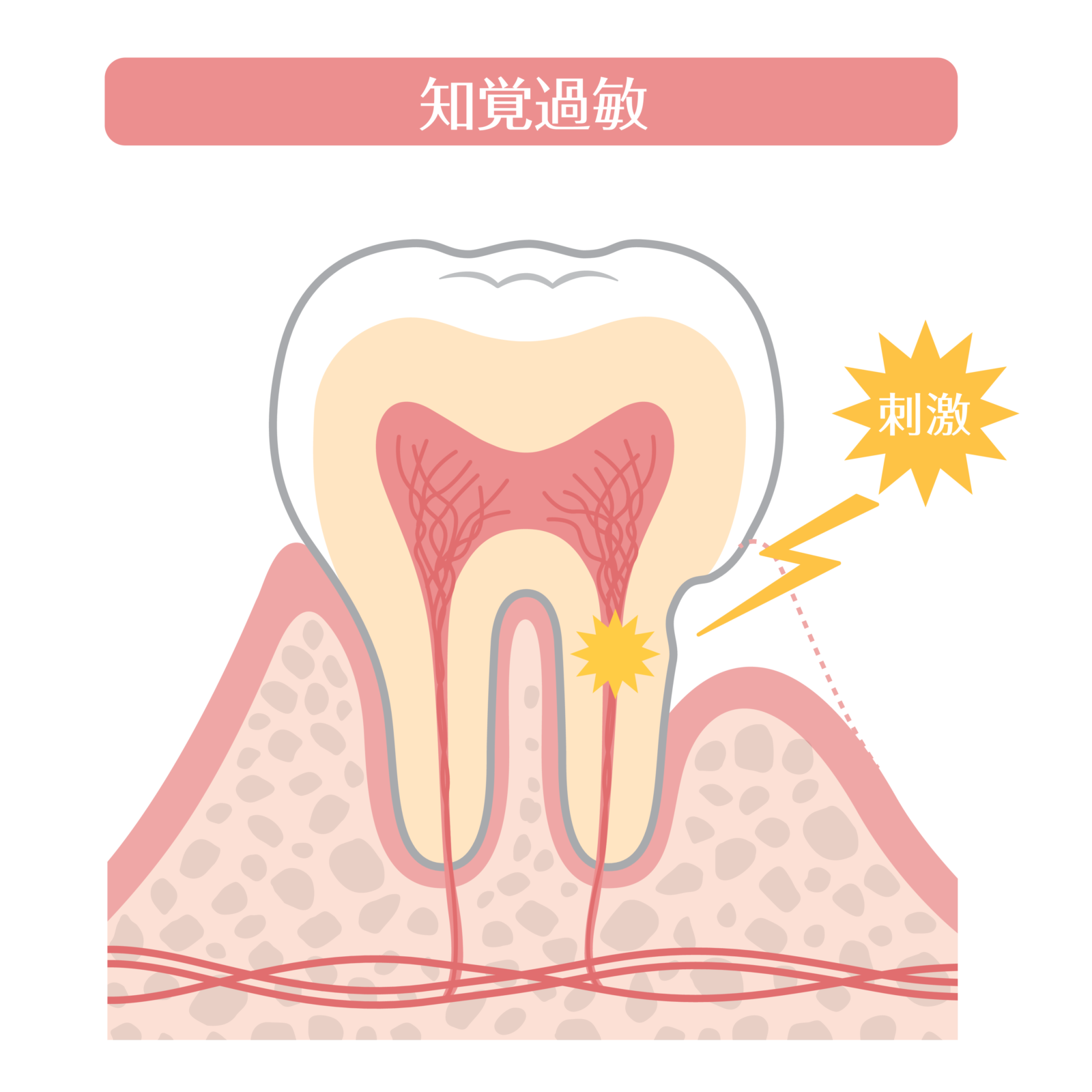

歯の表面はエナメル質という硬い鎧で守られています。

しかし、歯ぐきとの境目や強い咬み合わせの力がかかる場所では、この鎧がすり減ったり欠けたりしやすくなります。

エナメル質の下にある象牙質には細い管(象牙細管)が無数に走っています。

象牙細管を冷たい刺激や甘味・酸味が通過すると、歯髄(神経)が敏感に反応し、鋭い痛みを感じます。

これが知覚過敏のメカニズムです。

2) 原因① WSD(くさび状欠損)

Wedge Shaped Defectとは、歯の根元がV字型にえぐれた状態です。

くさび状欠損とも言います。

過剰なブラッシング圧や研磨剤入り歯磨剤の長年の使用、あるいは咬む力の偏りが同時に加わることで、歯頸部(歯と歯ぐきの境目)が少しずつ削れてしまいます。

鏡で確認すると、歯の根元が黄色っぽく見えたり、V字の溝ができていたりすることが多いです。

-1.jpg)

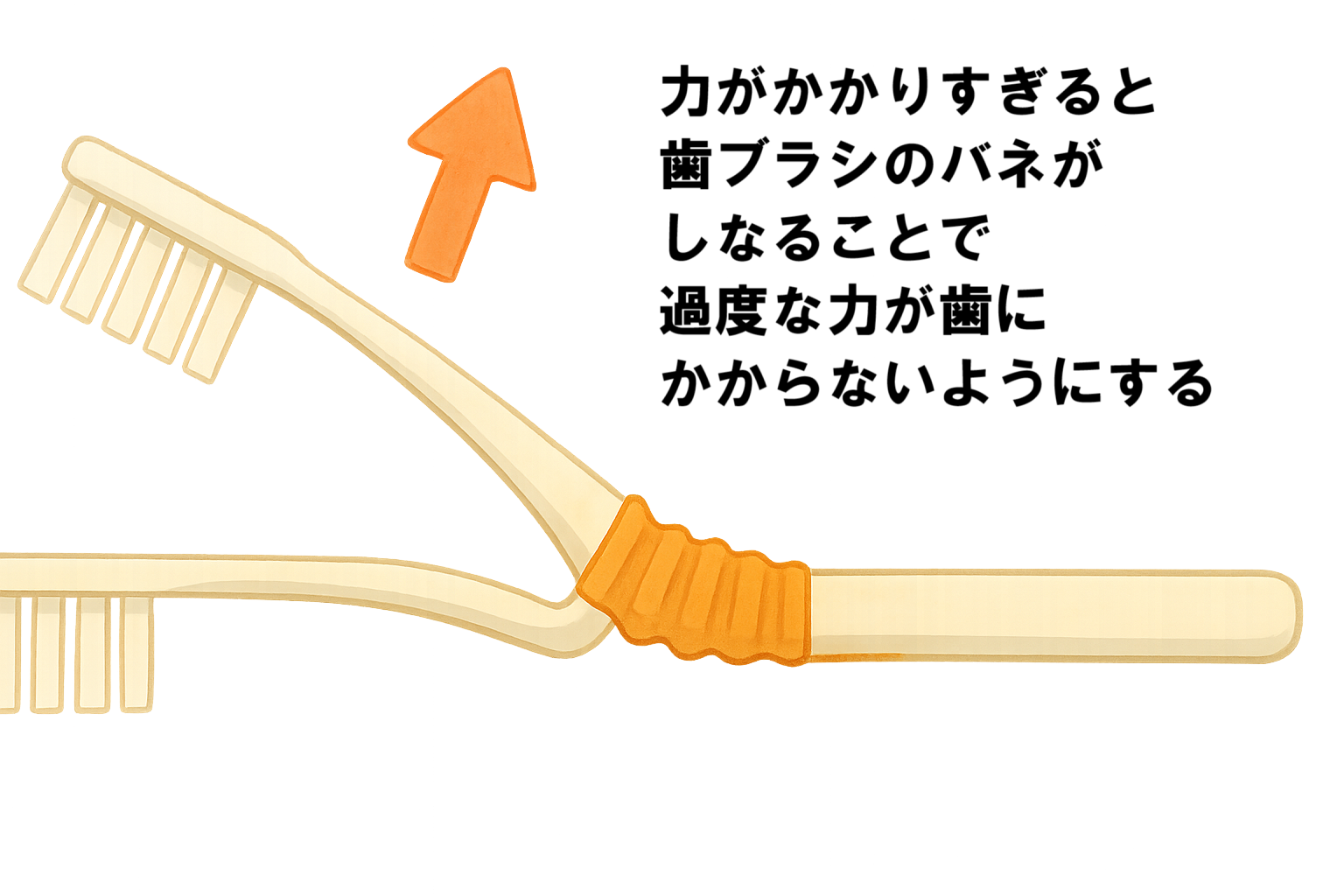

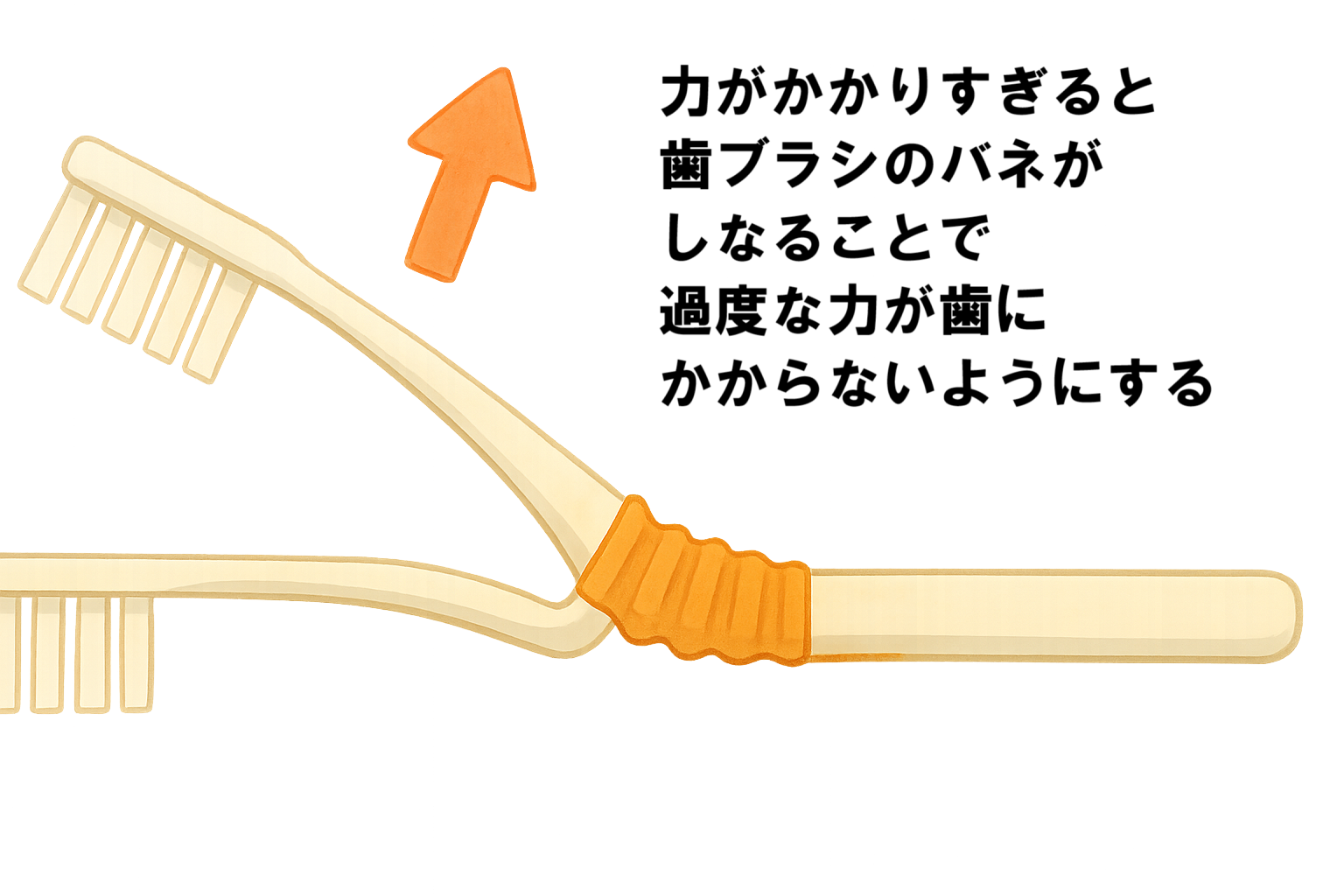

WSDへの主な対策 ブラシ圧を下げる・刺激を下げる

- 歯ブラシはペンを持つように握り、100g程度の軽い力で磨くよう意識します。キッチンスケールの上で歯ブラシを押し当て、力加減を体で覚えると失敗しにくくなります。

- 毛がやわらかめの歯ブラシと低研磨性の歯磨剤を選びましょう。

- ブラッシング圧がコントロールできない人には、ヘッドがしなって100g以上の力を自動的に逃がす「オーバートリートメントケア」機能付き歯ブラシがおすすめです。適切な圧を体感しながら磨けるため、自然と正しい力加減が身につきます。

- 進行した欠損には、歯科医院で露出した象牙質を封鎖する処置を行うと、痛みの再発を防げます。

- 咬み合わせの負荷が強い場合は、夜間の歯ぎしり対策が必要です。

いったん欠けてしまった歯質は自然には再生しません。

ブラッシング圧を改善しても「しみる」症状が続く場合は、できるだけ早めに封鎖処置を受けたほうが安心です。

3) 原因② むし歯(初期〜中等度)

冷たい物や甘い物でしみると「知覚過敏かな」と考えがちです。

しかし実は、むし歯が隠れていることも珍しくありません。

初期むし歯は白く濁って光沢が失われ、中等度になると褐色や黒色の穴が見えます。

象牙質に達すると冷刺激だけでなく甘味や酸味でも痛みが出ます。

根面むし歯(歯ぐきが下がった根の部分にできるむし歯)は進行が早いので、40代以降は特に注意が必要です。

むし歯への主な対策

- 浅い窩洞であれば、歯科医院でコンポジットレジン(CR)を詰める処置を行うと、即日で痛みが改善します。

- 進行している場合はインレーやクラウンが必要になることがあります。さらに深い場合は根管治療まで進むこともあります。

- 自宅ではフッ化物高濃度(1450ppm)歯磨剤を就寝前に使用して再石灰化を促してください。

- 砂糖を含む飲食をダラダラと続けないようにし、就寝前の間食は控えましょう。

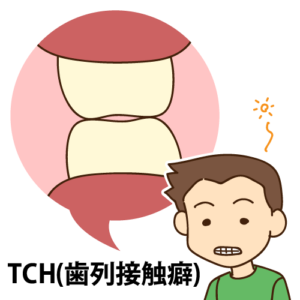

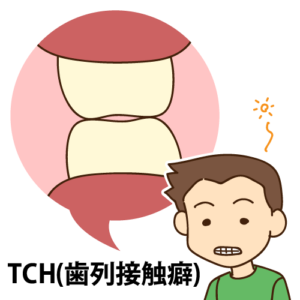

4) 原因③ TCH(Tooth Contacting Habit)

安静時、本来上下の歯はわずかに離れています。それにもかかわらず長時間軽く接触させている癖をTCH(歯牙接触癖)といいます。弱い力でも接触時間が長いと歯根膜や象牙質が刺激を受け続け、知覚過敏を引き起こしたりWSDを悪化させたりします。

TCHはストレスや不良姿勢と結びつきやすく、PC作業やスマホ操作で首が前に出るほど接触時間が増えることがわかっています。

TCH改善のコツ ─ 姿勢と生活習慣を整える

- 座り姿勢では猫背・巻き肩・ストレートネックの改善を意識し、モニターを目線の高さに合わせて顎を突き出さない。

- イスに座るときは骨盤を立てて足底をしっかり床に接地し、必要に応じて骨盤サポートクッションを使用する。

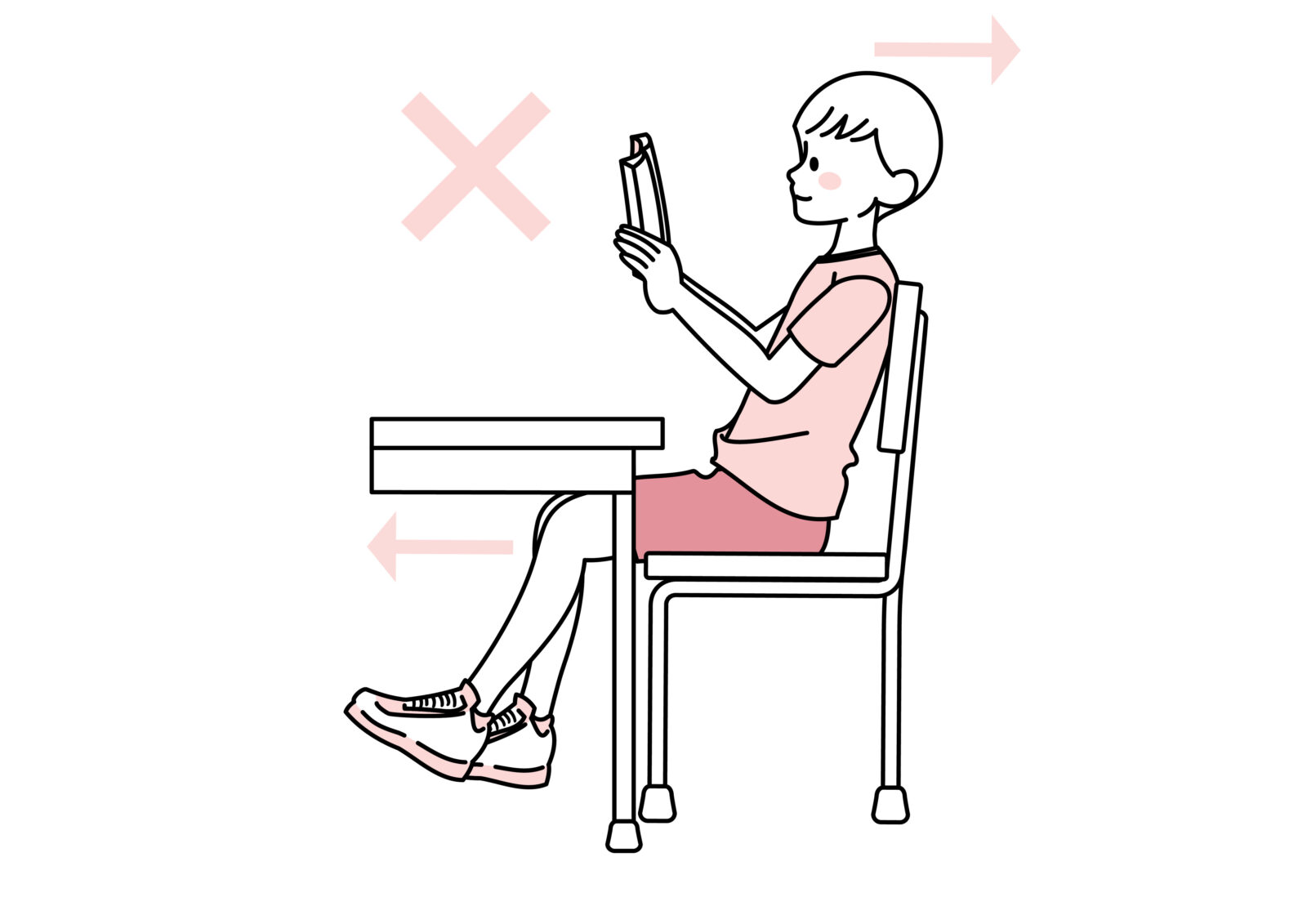

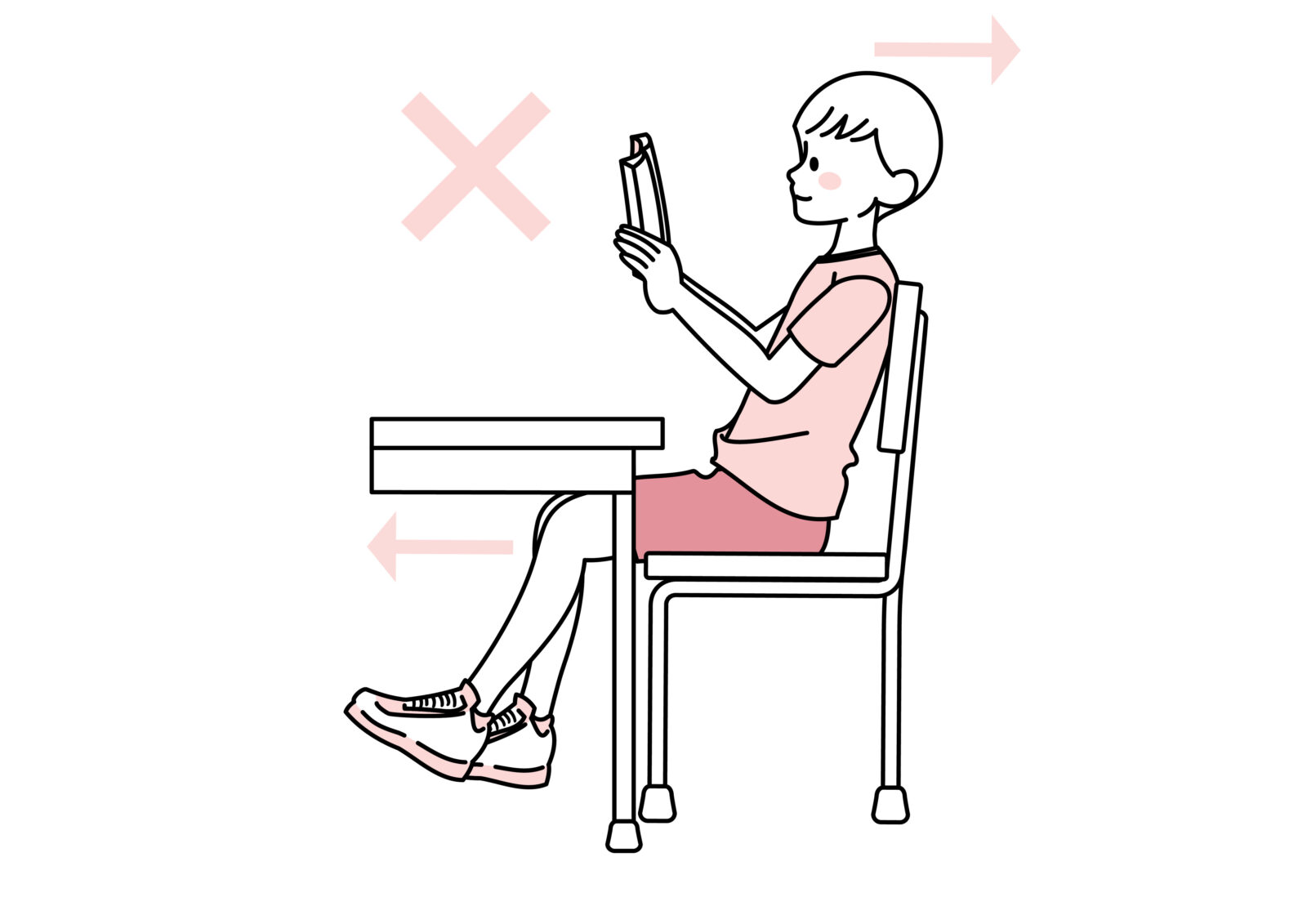

良くない姿勢の例

・背もたれにもたれていて、骨盤が垂直に立っていない

・足裏が地面にべったりついていない

・足を組んで地面から離している

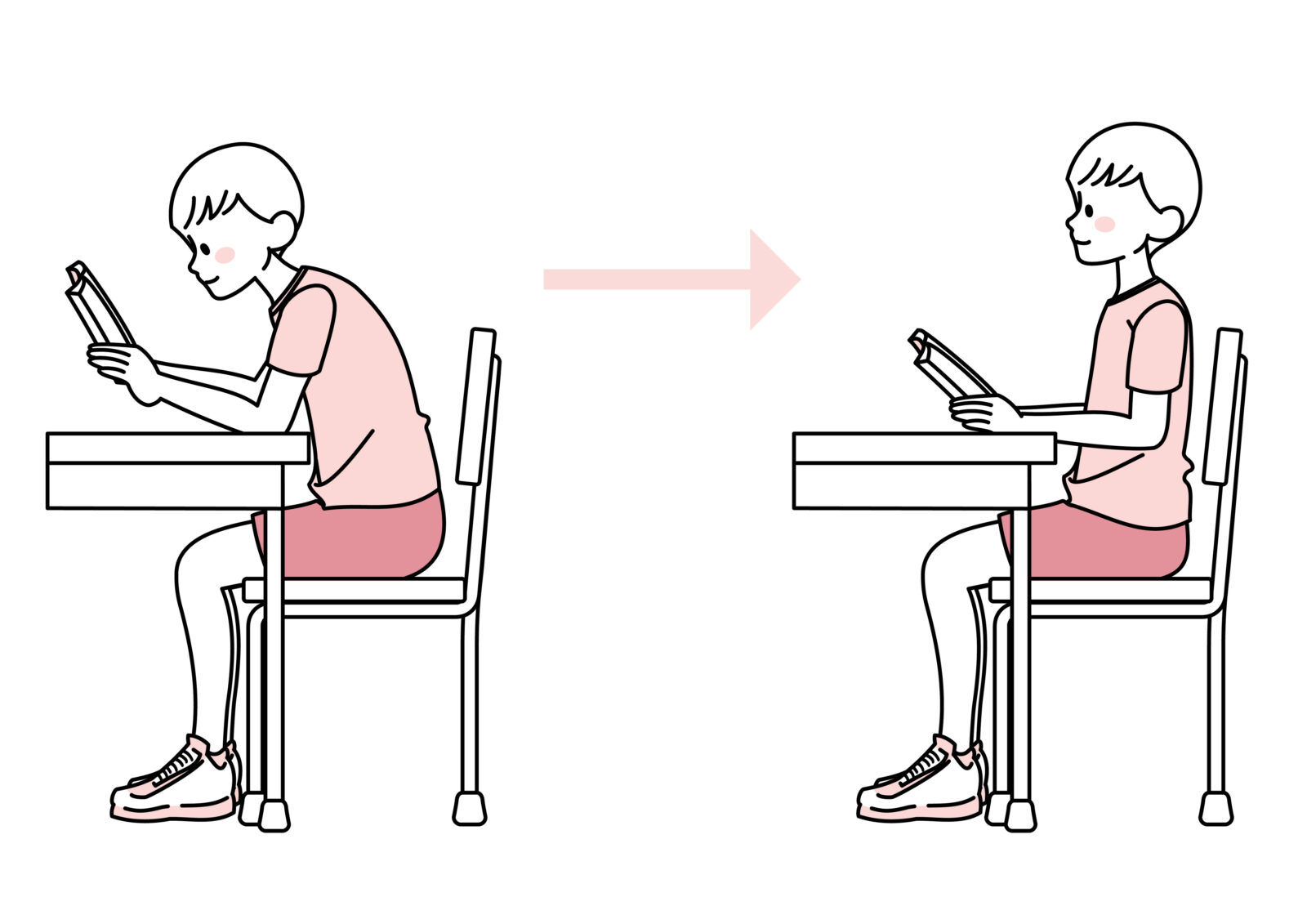

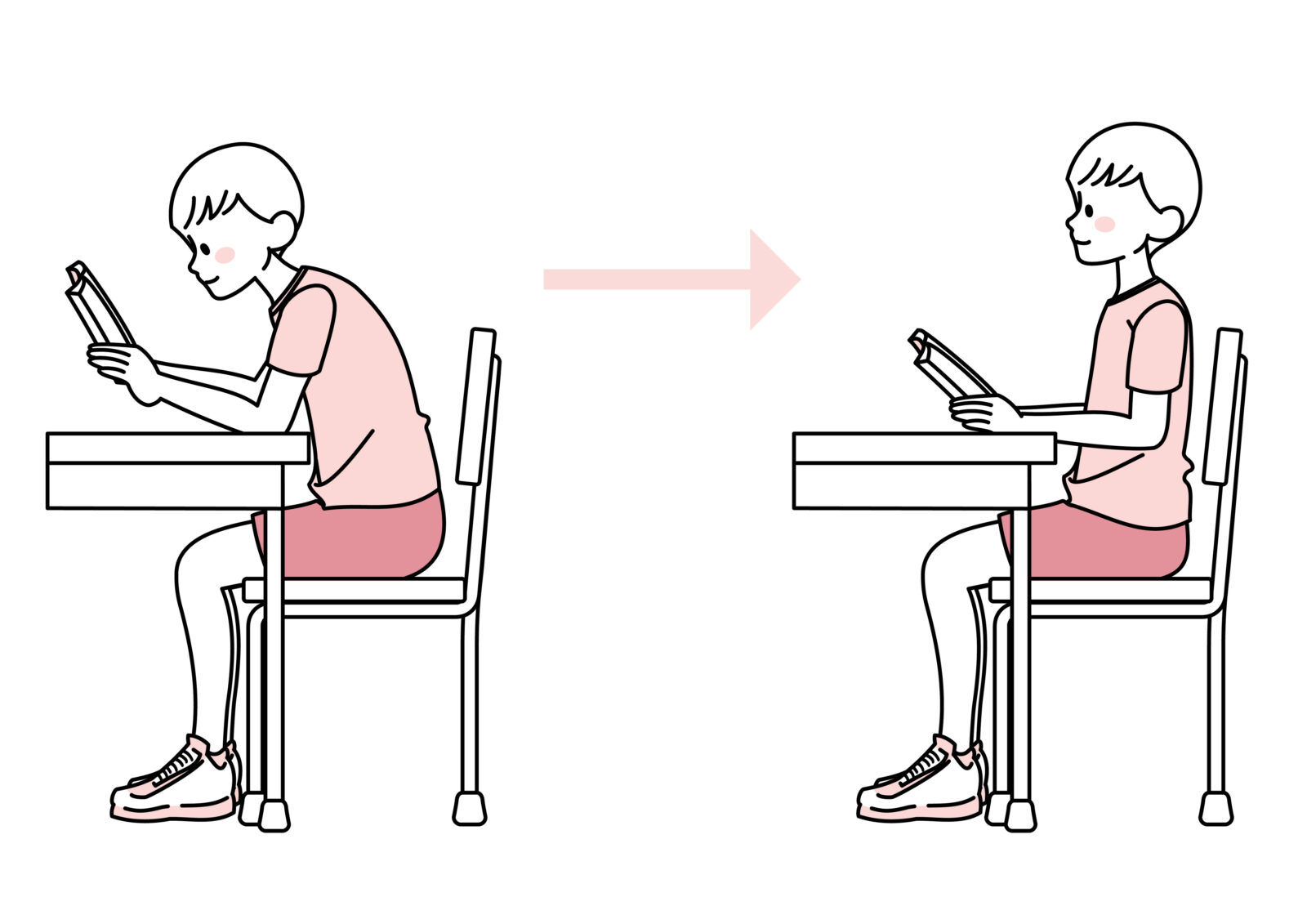

姿勢の改善例

猫背になっている・脇が開いている・顎が前に出ている(ストレートネック)

▶脇をしめ、足裏を床につけ、背もたれを使用せず、顎を前に出さずに、骨盤を立ててまっすぐ座っている

良い姿勢をずっとするのは難しい・・・そのとおりです。

良い姿勢が自然とできるようになるコツとは?

・猫背改善ストレッチを行う

小胸筋・大胸筋、僧帽筋など胸郭周りのストレッチをすると肩が開き、上下歯の自然な離開が保ちやすくなります。

・座り時間を減らし、立ち時間を増やす

スタンディングデスクを活用し、ソファやイスの背もたれを使わないようにします。

長時間座ると、腹筋や臀筋が正しく使われず、骨盤前傾や後傾を起こしやすくなります。

・上下の歯が食事以外は接触しないように意識する

30分ごとにスマホ通知を設定し、「リップシール・ティースアパート(唇は閉じるが歯は離す)」を唱えてセルフチェックする。

・歯を守るための装置を歯科医院で作成する

強い歯ぎしりで詰め物が割れやすい場合は、ナイトガードを装着して歯や修復物を守る方法があります。

ただしこれは症状を一時的に緩和・防護する対症療法であり、TCHそのものを治すわけではありません。

姿勢を整えて上下歯が自然に離れる時間を増やすと、歯や歯周組織への荷重が減り、知覚過敏だけでなく顎関節症や肩こりの改善にもつながります。

5)今すぐ始めることができる対策まとめ

- 歯ブラシの握り方と圧を見直し、オーバートリートメントケア機能付き歯ブラシで歯みがきの正しい圧力を体得する。

- 「しみる」部位に穴や変色があれば自己判断せず歯科医院に受診する。

- 猫背を避け、立ち姿勢や胸郭ストレッチでTCHを減らす。

- 就寝前はフッ化物高濃度ペーストや硝酸カリウム配合ペーストを歯面に塗布する。

- 歯ぎしりが強く詰め物の破損が気になる場合は、ナイトガードで歯を保護する。ただしTCH改善の本命は姿勢と習慣の見直しです。

6). FAQ ─ よくある質問

- Q1. 知覚過敏用の歯磨き粉だけで治りますか?

- 軽度のWSDや初期むし歯であれば、硝酸カリウム入り歯磨き粉の連用で症状が落ち着くケースもあります。ただし欠損が深かったりむし歯が進行していたりすると、歯科医院での封鎖処置や充填が欠かせません。

- Q2. ホワイトニング後に知覚過敏が出ました。

- 過酸化水素が象牙細管を一時的に広げるため、術後にしみることがあります。多くは2〜3日で治まりますが、痛みが強い場合はホワイトニングを中断し、知覚過敏抑制剤を塗布してもらうと早く楽になります。

- Q3. マウスウォッシュは効果がありますか?

- フッ素や硝酸カリウム、乳酸アルミニウムが入ったタイプは補助的に役立ちます。ただしブラッシング圧やTCHを改善しないままでは根本的な解決にはつながりません。

- Q4. TCHを自分でチェックする方法はありますか?

- 1時間ごとに「いま上下の歯は離れているか」と自問し、歯が触れていたらそっと離します。これを繰り返すことで無意識の接触時間を少しずつ減らせます。

- Q5. 知覚過敏とむし歯の痛みはどう見分けますか?

- 知覚過敏の痛みは刺激を取り除くとすぐに消えやすいのに対し、むし歯は刺激がなくなっても痛みが続く傾向があります。鏡で黒い穴や変色が見えたらむし歯の可能性が高いので、早めに受診してください。

冷たい物で歯がしみるのは、身体からのSOSサインです。ブラッシング圧の見直しや姿勢改善など、今日できることから一つずつ取り組みつつ、気になる症状があれば遠慮なく歯科医院にご相談ください。早めの対処が、痛みのない快適な毎日への近道になります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

噛みしめると歯が痛い!?くいしばりを改善する方法

2023年8月14日

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 歯科医師の藤東です。

今回は「噛みしめ」「食いしばり」「何もしていないのに歯が痛い/しみる」

そんな方にぜひ読んでいただきたいテーマです。

あなたはこんな症状・経験はありませんか?

「顎が痛い」

「歯がしみるので歯医者に行ったのに、虫歯じゃないと言われた」

「頬や頭の横の筋肉が痛い・疲れている」

「歯がとてもすり減っていると言われた」

「気づけばキュッと噛みしめている」

上記に一つでも当てはまる方は、ぜひこの記事を最後まで読んでください。

実はこれ、すべてTCH (Tooth Contacting Habit=歯の接触癖)の症状。

TCHとは、上下の歯を接触させてしまう時間が、一般より長いという癖のことです。

TCH(ティーシーエイチ:上下の歯をくっつけてしまう良くない習慣)

あなたは、何もしていないとき、上下の歯はくっついているでしょうか?

それとも、すき間がありますか?

一般的に「上下の歯が接触している時間つまり歯と歯が触れ合っている時間」は、どのくらいの時間なんでしょうか?

正解はなんと「17分」!

食事や睡眠中も含めた24時間の中で、たったの『17分』と言われているんです。

当院にも、TCHによって引き起こされる症状でお困りの方が、たくさん受診されています。

今回は、どうしてTCHが起きるのか、筋肉やかみ合わせの話と合わせて解説してきます。

1.正常な状態では、上下の歯の間に「安静空隙(あんせいくうげき):すき間」がある

通常、力を抜いてリラックスした場合、歯と歯の間には2〜3mmの空間があります。

この空間は安静空隙(あんせいくうげき)と呼ばれ、安静時には歯と歯が当たらないようにメカニズムされているのです。

唇は閉じているけど歯と歯は当たっていない そんな状況ですね。

2.TCHになると起きること

歯と歯が接触しているTCH(歯の接触癖)があると、以下の様々なトラブルがおこります。

・顎関節症

・頭痛

・首や肩こり

・歯のすり減り

・歯周病の悪化

歯のすり減りはイメージがしやすいと思います。

TCHによって、頭痛、肩こりは、なぜ起きてしまうんでしょうか?

TCHによって、肩こりや頭痛が起こるメカニズム

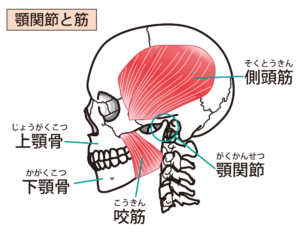

下の顎には咀嚼(物を噛む動作)に使うための大きな筋肉がついています。

筋肉は単独で存在しているのではなく、全身つながっています。

噛んだままという事は、この筋肉たちがリラックスした状態ではなく、常に緊張している状態になっています。

つまり筋肉をずっと使い続けている状態になります。

使い続けている筋肉は、縮みます。

顔や頭の筋肉が固く縮むことで、その筋肉とくっついている首の筋肉は、引っ張られ、伸ばされます。

これが肩こりの原因になります。

頭痛も同様に、筋肉が固く短く縮むことが原因で起こります。

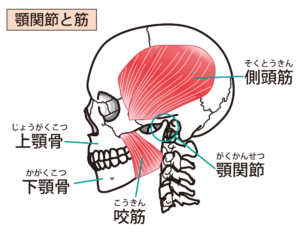

3.TCHに関わる筋肉

咀嚼に使う筋肉は沢山ありますが、大きなものに咬筋(こうきん)・側頭筋(そくとうきん)・内側翼突筋(ないそくよくとつきん)・外側翼突筋(がいそくよくとつきん) の四つがあります。

『咬筋(こうきん)』は顎に手を置いてグッとかみしめると膨らむので触れてみるとわかりやすいです。

『側頭筋(そくとうきん)』はこめかみを触りながら、軽く上下の歯を触れ合わせるだけでも、筋肉の張りを確認することができます。

内側翼突筋と外側翼突筋は、外側から触れることは出来ません。

口を開けたり閉じたりする時に使用されています。

側頭筋は、頭についている筋肉の中でもかなり範囲が広い筋肉です。

この筋肉がリラックスできていない状況下であれば、頭痛を引き起こすこともあります。

4.TCHかな?と思ったら「リラックスして、歯と歯を離す」

もしも集中しているときやスマホなどをみている際、歯と歯が接触しているなと感じたら、以下のことをしてみてください。

・まず、深呼吸をしたり、深く息を吐いて、リラックスする

・次に、2~3mmの隙間を意識する。

すでに「歯がしみる」「顎が痛い」といったお悩みがある場合は「リラックスして、歯を離す」と書いた付箋を、目につくところに貼っておきましょう。

「付箋が目に入ったら、まず深い呼吸をしてリラックスして、それから歯と歯を離す」を意識する、という方法がおススメです。

この付箋の写真を、PCやスマホの壁紙にするのも良い方法です。この付箋法はTCHの改善に効果があると論文で確認されている方法です。

ポイントとしては、「歯を離す」よりも「呼吸とリラックス」を重視すること。

TCHのある方は、非常に全身の筋肉が緊張しやすい状態(交感神経優位な状態)になっています。

「歯を離すんだ!」と意識しすぎると、逆に口を開く方に力が入る可能性があります。

寝る前のメディテーション(瞑想)や腕の内側のマッサージなどもリラックスには有効です。

症状が既にある方は、ぜひお試しくださいね。

まとめ

・上下の歯を長時間接触させてしまう癖をTCH(ティーシーエイチ)と言い、様々な症状の原因となります。

・安静時は、上下の歯は2~3㎜の隙間が空いているのが正常です。

・つい、長時間上下の歯を触れさせてしまう人は、付箋などを用いて「リラックスして、歯と歯を離す」ように意識しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

どうして歯ぎしり・食いしばりをしてしまうの? ~歯ぎしり・食いしばりの原因と治療法について~

2022年12月31日

どうして歯ぎしり・食いしばりをしてしまうの?

~歯ぎしり・食いしばりの原因と治療法について~

こんにちは、つぼい歯科医師の荒田です。

本日は歯ぎしりや、食いしばりが及ぼす

影響などについて話していこうと思います。

人に言われるまで全く気付かないこともある

歯ぎしりや食いしばり。

朝起きるとやけに歯が痛かったり、

顎がだるくなっているような経験を

された方も多いのではないでしょうか。

そうなっても、往々にして

放置してしまうことが多い歯ぎしりや食いしばりですが、

歯周病などと合わさると

歯が抜ける一つの原因となることもあります。

歯を残していくために、基本的な知識や、

対策について知っておくのはとても重要です。

①なぜ歯ぎしりや食いしばりをしてしまうのか

単純に噛み合わせが少し悪くて、

無意識化でそれが気になって生じるものや、

ストレス性、精神的に不安定な状態、

長年の癖など、多種多様の原因があります。

それらが複合的に絡み合って、

歯ぎしりや食いしばりを起こしている場合も多くあり、

根本的に症状をなくす、というのは

中々難しいのが現状です。

治療にするにしても、

すぐ治療の効果が出ない場合も多いのです。

②歯ぎしりや食いしばりによっておこる症状

・噛むと痛みを感じるようになる(歯根膜炎)

歯は顎の骨に埋まっているのですが、

実は歯と骨との間に薄いクッションのようなものがあります。

このクッションは噛むときの力を受け止めたり、

歯が痛まないように

噛む力を調整したりする優れものなのですが、

歯ぎしりや食いしばりなどで過剰な力がかかると

このクッションが痛むことになるのです。

そうすると、噛むと痛むようになってしまいます。

・歯周病などがある場合、歯が抜けてしまうこともある

歯周病で骨が溶け始めているような方だと、

場合によっては歯が抜ける原因にもなります。

例として砂山の頂上に棒を立て、

その棒を前後左右にゆするイメージをしてみましょう。

適度な力ならばたいしたことはありませんが、

大きく動かせば動かすほど砂山は崩れ、

最終的に棒は抜けることになります。

本来人間の骨は砂山ほど崩れやすくはありませんが、

骨が溶け始めていると歯が抜ける原因になりかねない、

というのはなんとなくわかっていただけるかと思います。

・歯が削れてしまう(咬耗)

一般的に、上の歯と下の歯が触れる時間は、

食事や会話の時間も入れて

1日20分未満だといわれています。

それが、歯ぎしりや食いしばりをする方の場合は、

何倍も噛む時間が長くなってしまうので

歯が削れていってしまうことが多いです。

下の写真は削れてしまった歯の状態です。

歯が削れると、歯の長さが短くなって

かみ合わせが変わってしまったり、

歯がしみたりすることがあります。

・詰め物が取れる、詰め物を入れた歯が欠ける

歯に詰め物が入っていた場合、

歯が削れてしまうほどの強い力が

歯にかかってしまうと、

詰め物が取れたり

歯が欠けたりしてしまうことがあります。

④治療に関して

もし直接的な原因がはっきりとしている

ようであればそれを取り除くのですが、

ストレスや生活習慣などが原因の場合は

簡単にはいきません。

代表的な治療法

・歯や詰め物を守る必要があるときには、マウスピースを用いて、ダメージを軽減する。

・かみ合わせが強くなりやすい姿勢を改善する。

・咬み合わせが悪い原因(歯周病や、治療していない虫歯、歯が抜けたあと放置した隙間など)がある場合は、先にそこを治療する。

・食いしばる癖を改善するための行動変容療法を試す

などがあります。

まとめ

1.歯ぎしりや食いしばりは放置せずにまず、相談しましょう

2.口周りの健康の維持の為、対策をしましょう

歯ぎしりや食いしばりによって

おこる症状と治療法を説明してきましたが、

実際には更に多岐に渡ります。

頭痛や肩こりなどの症状の原因の一つが、

実は食いしばりだった、ということも

珍しくはありません。

逆に、腰痛の原因となる姿勢が

食いしばりを起こしていた、と

いうことも多いです。

今まで気づいていなくても、

気づくきっかけがあったならば

検診のつもりで歯科受診されてみては

いかがでしょうか?

-1.jpg)