冷たい物で歯がしみる原因TOP3と今日からできる対策

2025年7月22日

冷たい物で歯がしみる原因TOP3と今日からできる対策

【知覚過敏だけじゃない「歯がしみる」原因と治し方】

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

冷たいものがおいしいシーズンになってきましたね。

今日は「歯がしみる」を掘り下げていこうと思います。

アイスをひと口食べるたびにキーンと痛みが走ったり、うがいをしただけで歯がズキッとしみたりする・・・という人もいるかもしれません。

そうなると、食事も歯みがきも憂うつになってしまいますよね。

知覚過敏は成人の約3割が経験するといわれる身近なトラブルです。

しかし、知覚過敏を引き起こす原因は一つではありません。

原因を正しく理解しないと、セルフケアを頑張っても症状が長引いたり、さらに悪化してしまうこともあります。

この記事では「知覚過敏 原因/治し方」について、臨床で頻繁にみられる3大要因と、それぞれに合った対処法をわかりやすくまとめました。

最後にはよくある質問も掲載していますので、知覚過敏にお悩みの人や、知覚過敏になりたくないという人は、ぜひ最後までお読みください。

目次

- 知覚過敏が起こる仕組み

- 原因① WSD(くさび状欠損)

- 原因② むし歯

- 原因③ TCH(歯牙接触癖)

- 今日から始められる対策まとめ

- FAQ ─ よくある質問

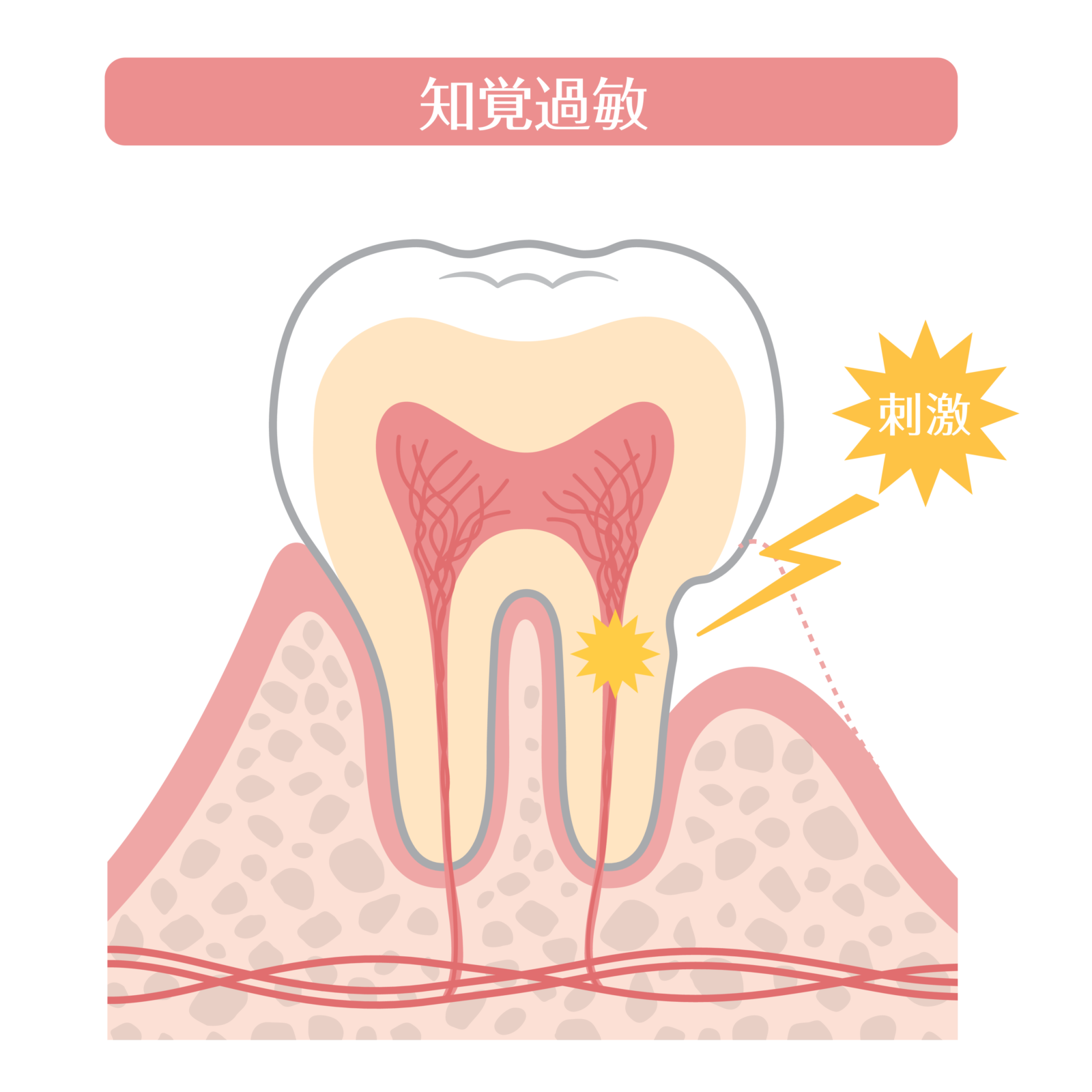

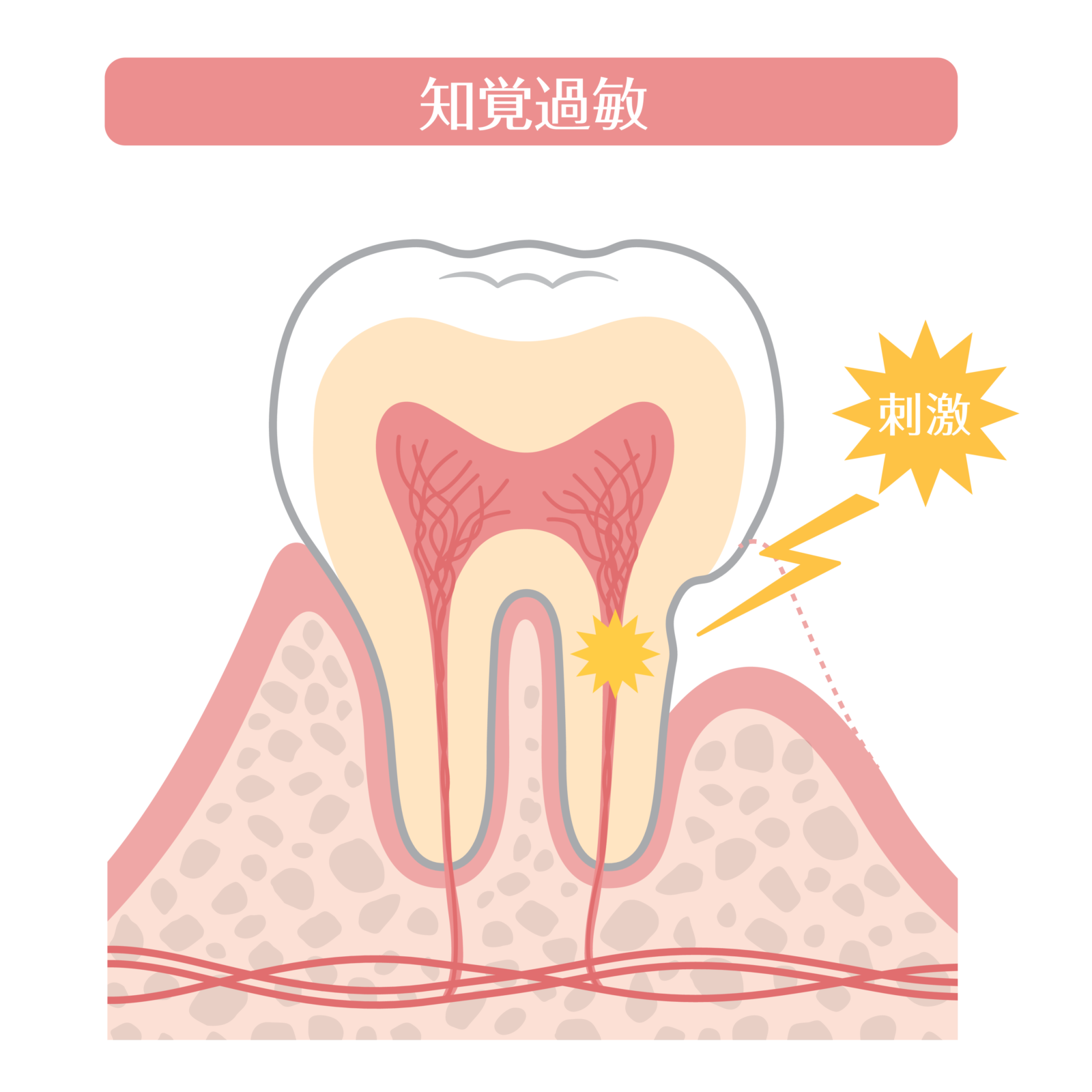

1)知覚過敏が起こる仕組み

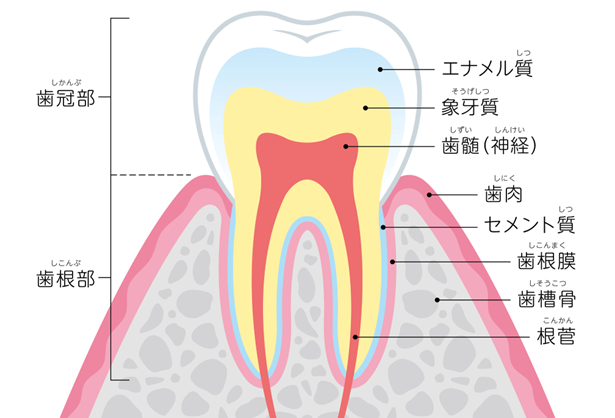

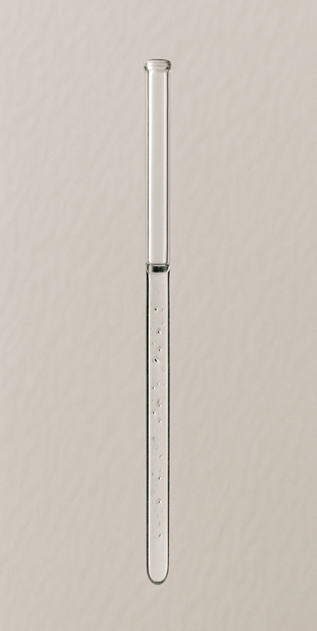

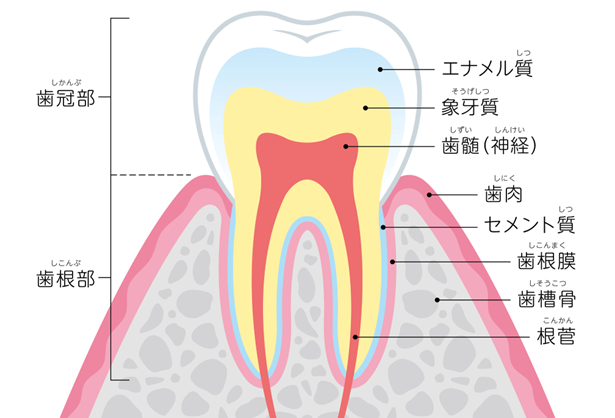

歯の表面はエナメル質という硬い鎧で守られています。

しかし、歯ぐきとの境目や強い咬み合わせの力がかかる場所では、この鎧がすり減ったり欠けたりしやすくなります。

エナメル質の下にある象牙質には細い管(象牙細管)が無数に走っています。

象牙細管を冷たい刺激や甘味・酸味が通過すると、歯髄(神経)が敏感に反応し、鋭い痛みを感じます。

これが知覚過敏のメカニズムです。

2) 原因① WSD(くさび状欠損)

Wedge Shaped Defectとは、歯の根元がV字型にえぐれた状態です。

くさび状欠損とも言います。

過剰なブラッシング圧や研磨剤入り歯磨剤の長年の使用、あるいは咬む力の偏りが同時に加わることで、歯頸部(歯と歯ぐきの境目)が少しずつ削れてしまいます。

鏡で確認すると、歯の根元が黄色っぽく見えたり、V字の溝ができていたりすることが多いです。

-1.jpg)

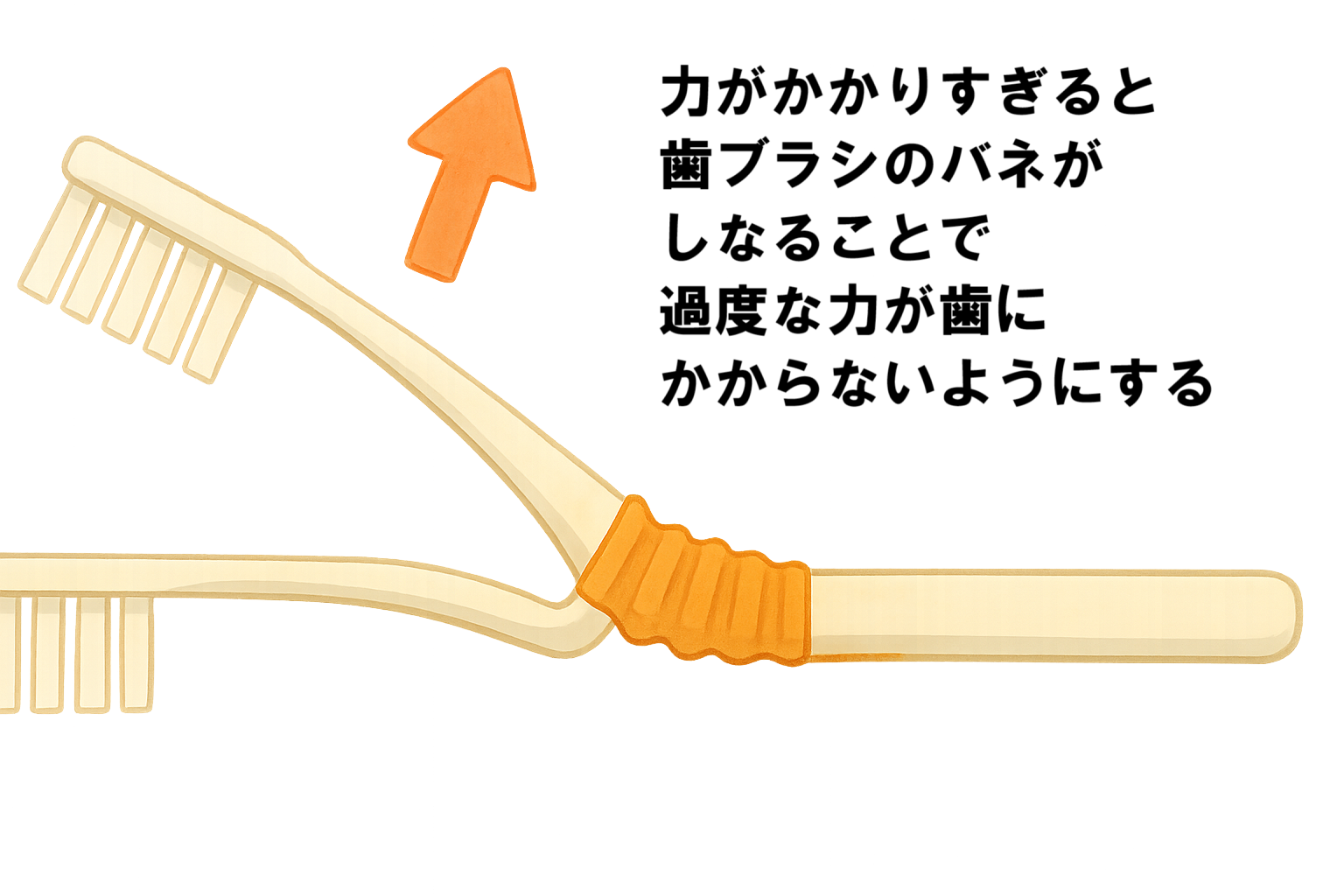

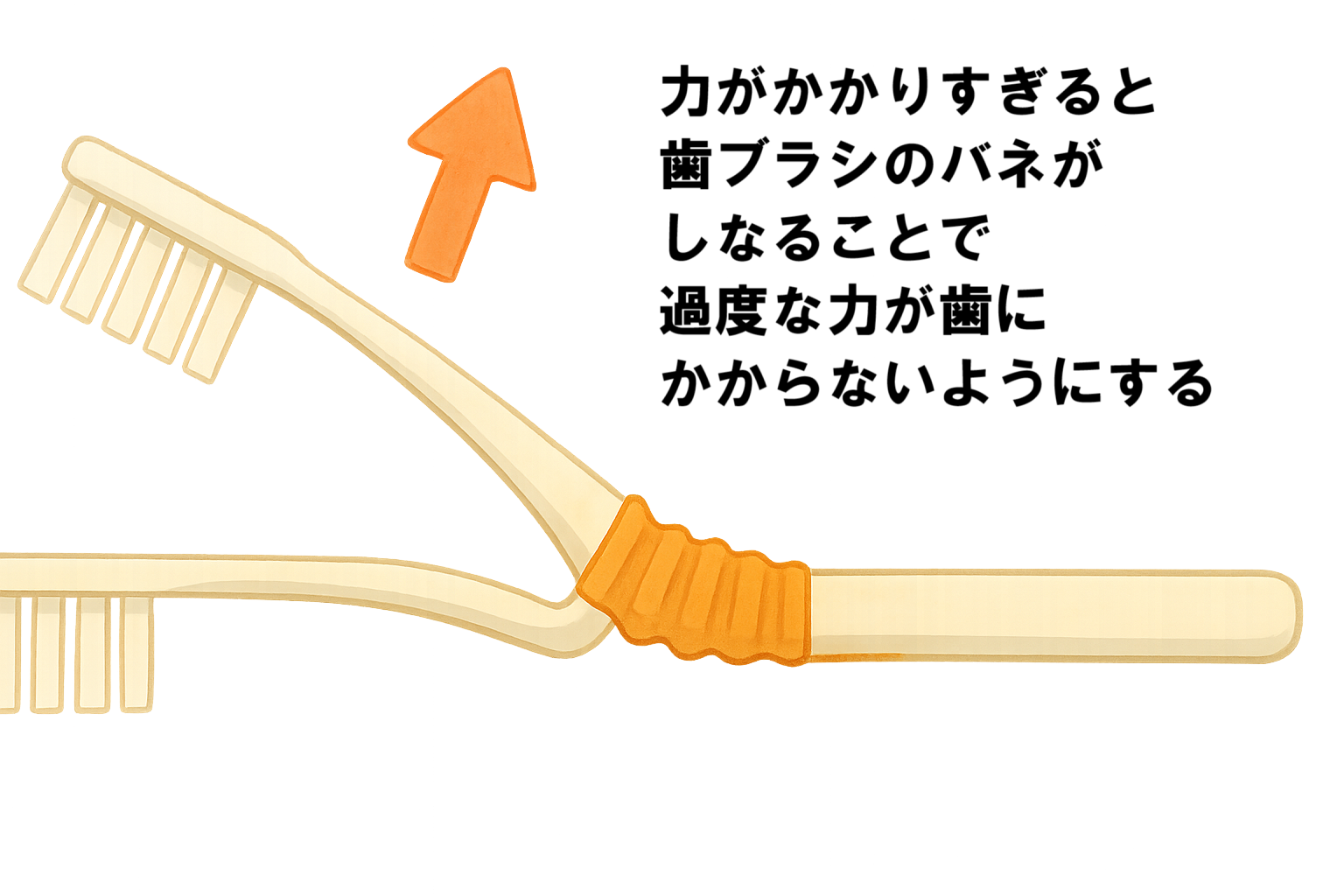

WSDへの主な対策 ブラシ圧を下げる・刺激を下げる

- 歯ブラシはペンを持つように握り、100g程度の軽い力で磨くよう意識します。キッチンスケールの上で歯ブラシを押し当て、力加減を体で覚えると失敗しにくくなります。

- 毛がやわらかめの歯ブラシと低研磨性の歯磨剤を選びましょう。

- ブラッシング圧がコントロールできない人には、ヘッドがしなって100g以上の力を自動的に逃がす「オーバートリートメントケア」機能付き歯ブラシがおすすめです。適切な圧を体感しながら磨けるため、自然と正しい力加減が身につきます。

- 進行した欠損には、歯科医院で露出した象牙質を封鎖する処置を行うと、痛みの再発を防げます。

- 咬み合わせの負荷が強い場合は、夜間の歯ぎしり対策が必要です。

いったん欠けてしまった歯質は自然には再生しません。

ブラッシング圧を改善しても「しみる」症状が続く場合は、できるだけ早めに封鎖処置を受けたほうが安心です。

3) 原因② むし歯(初期〜中等度)

冷たい物や甘い物でしみると「知覚過敏かな」と考えがちです。

しかし実は、むし歯が隠れていることも珍しくありません。

初期むし歯は白く濁って光沢が失われ、中等度になると褐色や黒色の穴が見えます。

象牙質に達すると冷刺激だけでなく甘味や酸味でも痛みが出ます。

根面むし歯(歯ぐきが下がった根の部分にできるむし歯)は進行が早いので、40代以降は特に注意が必要です。

むし歯への主な対策

- 浅い窩洞であれば、歯科医院でコンポジットレジン(CR)を詰める処置を行うと、即日で痛みが改善します。

- 進行している場合はインレーやクラウンが必要になることがあります。さらに深い場合は根管治療まで進むこともあります。

- 自宅ではフッ化物高濃度(1450ppm)歯磨剤を就寝前に使用して再石灰化を促してください。

- 砂糖を含む飲食をダラダラと続けないようにし、就寝前の間食は控えましょう。

4) 原因③ TCH(Tooth Contacting Habit)

安静時、本来上下の歯はわずかに離れています。それにもかかわらず長時間軽く接触させている癖をTCH(歯牙接触癖)といいます。弱い力でも接触時間が長いと歯根膜や象牙質が刺激を受け続け、知覚過敏を引き起こしたりWSDを悪化させたりします。

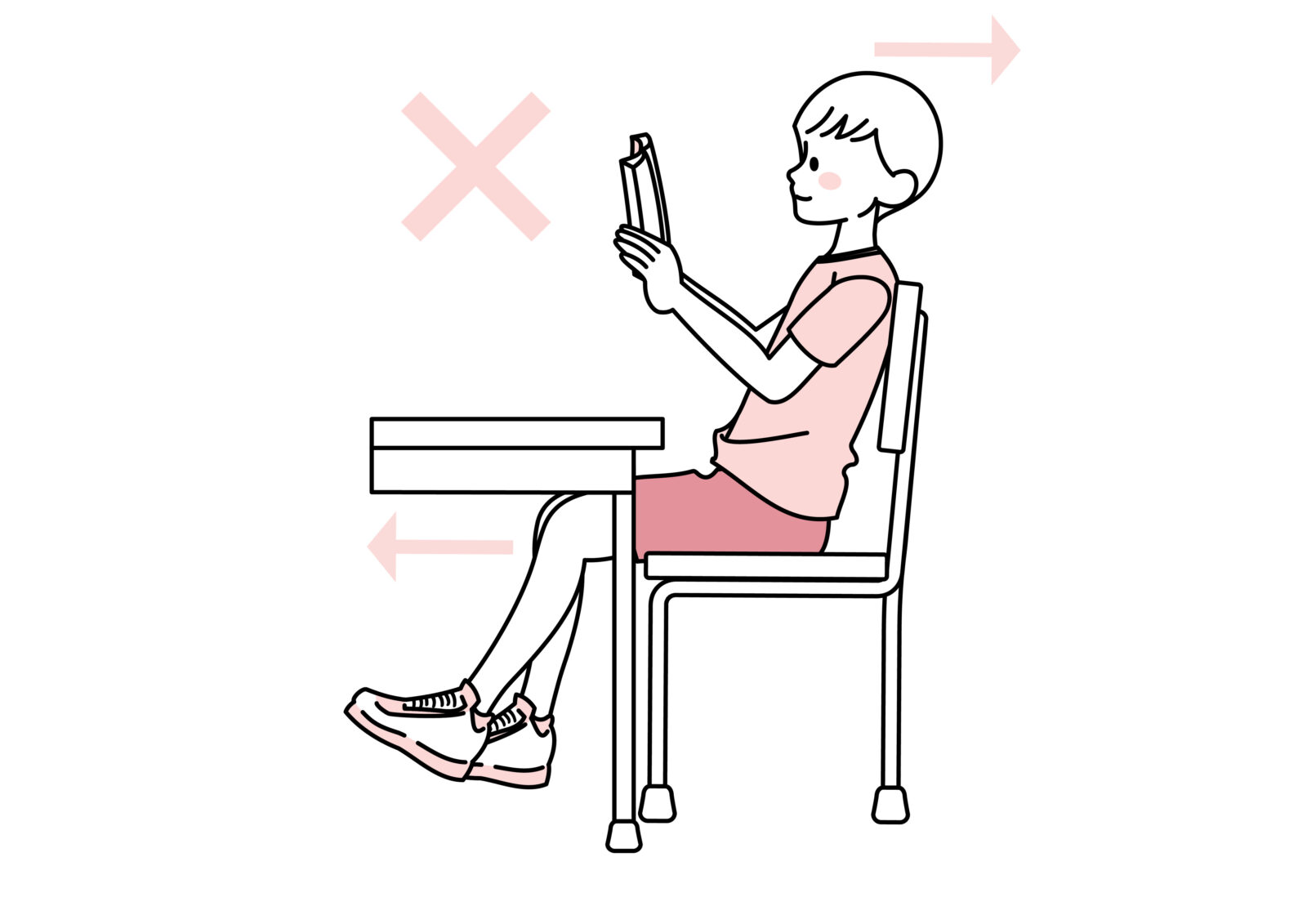

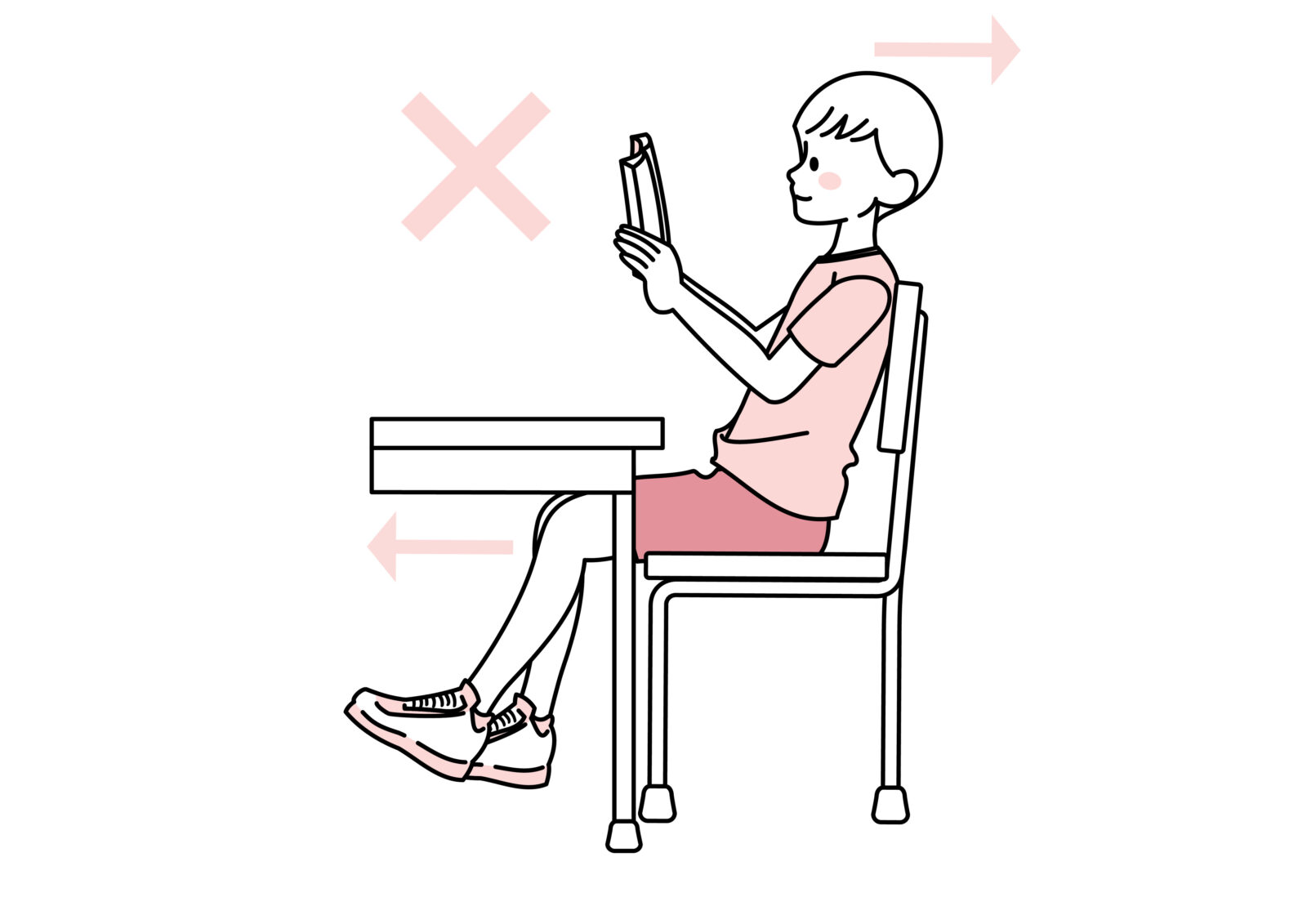

TCHはストレスや不良姿勢と結びつきやすく、PC作業やスマホ操作で首が前に出るほど接触時間が増えることがわかっています。

TCH改善のコツ ─ 姿勢と生活習慣を整える

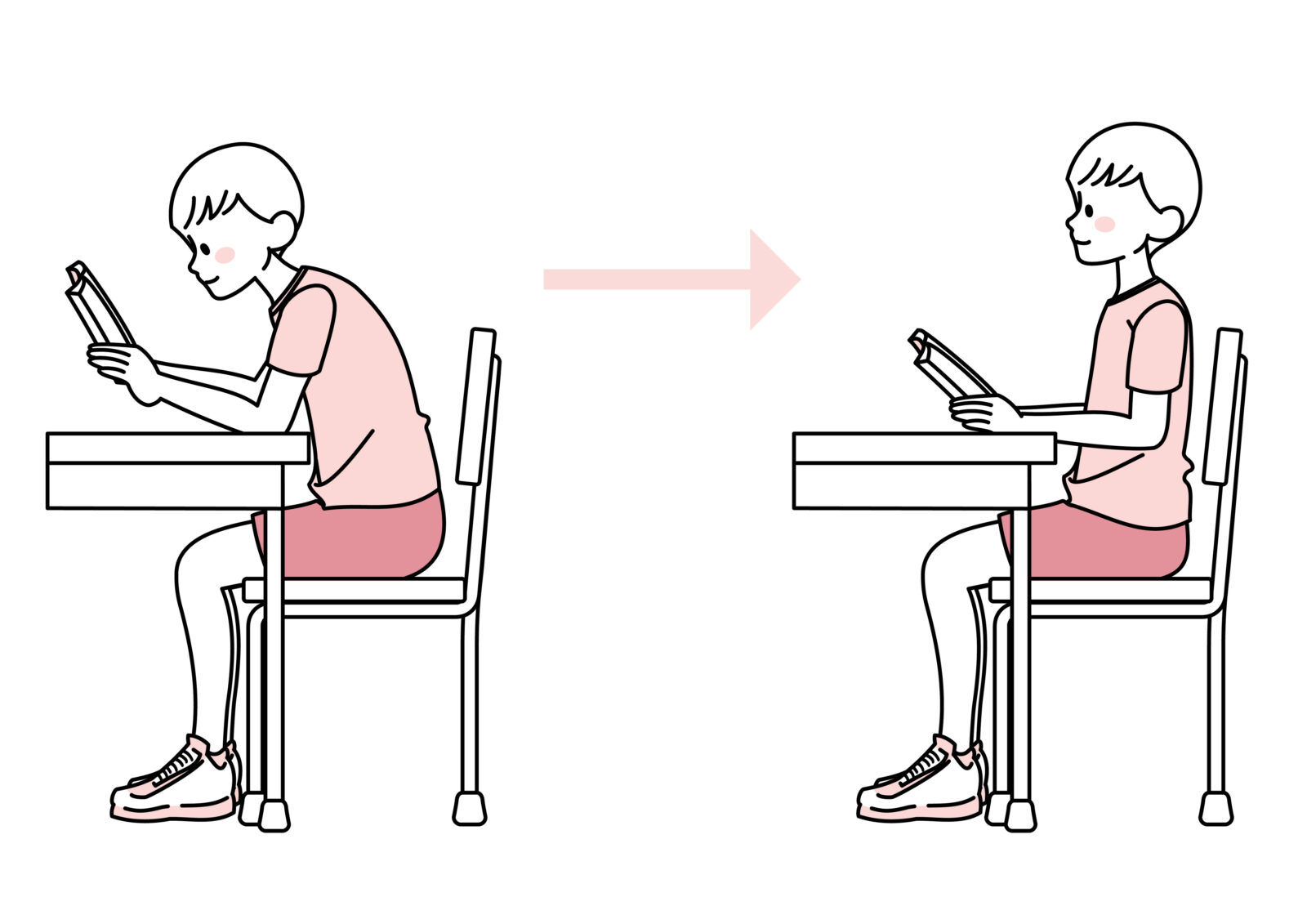

- 座り姿勢では猫背・巻き肩・ストレートネックの改善を意識し、モニターを目線の高さに合わせて顎を突き出さない。

- イスに座るときは骨盤を立てて足底をしっかり床に接地し、必要に応じて骨盤サポートクッションを使用する。

良くない姿勢の例

・背もたれにもたれていて、骨盤が垂直に立っていない

・足裏が地面にべったりついていない

・足を組んで地面から離している

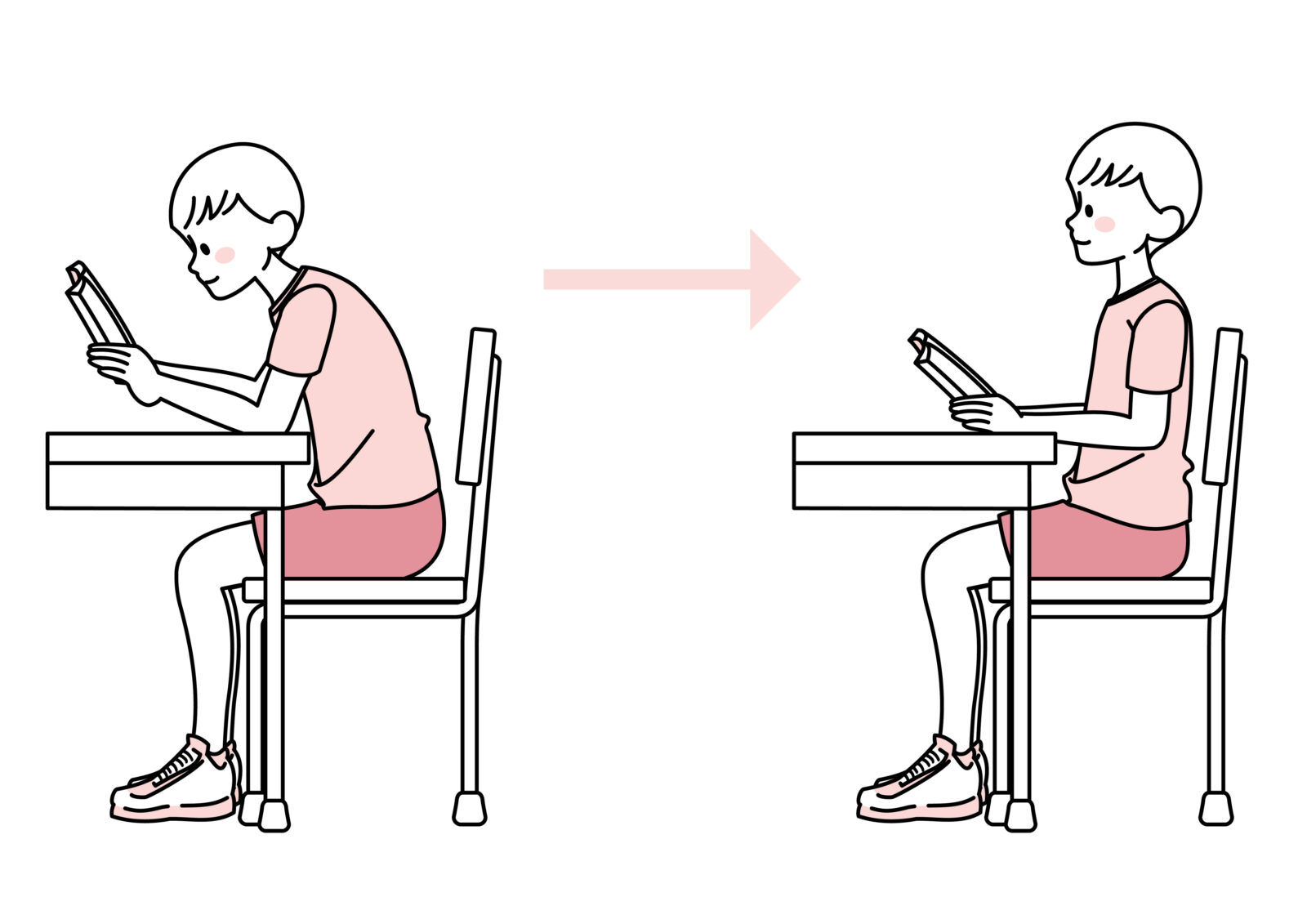

姿勢の改善例

猫背になっている・脇が開いている・顎が前に出ている(ストレートネック)

▶脇をしめ、足裏を床につけ、背もたれを使用せず、顎を前に出さずに、骨盤を立ててまっすぐ座っている

良い姿勢をずっとするのは難しい・・・そのとおりです。

良い姿勢が自然とできるようになるコツとは?

・猫背改善ストレッチを行う

小胸筋・大胸筋、僧帽筋など胸郭周りのストレッチをすると肩が開き、上下歯の自然な離開が保ちやすくなります。

・座り時間を減らし、立ち時間を増やす

スタンディングデスクを活用し、ソファやイスの背もたれを使わないようにします。

長時間座ると、腹筋や臀筋が正しく使われず、骨盤前傾や後傾を起こしやすくなります。

・上下の歯が食事以外は接触しないように意識する

30分ごとにスマホ通知を設定し、「リップシール・ティースアパート(唇は閉じるが歯は離す)」を唱えてセルフチェックする。

・歯を守るための装置を歯科医院で作成する

強い歯ぎしりで詰め物が割れやすい場合は、ナイトガードを装着して歯や修復物を守る方法があります。

ただしこれは症状を一時的に緩和・防護する対症療法であり、TCHそのものを治すわけではありません。

姿勢を整えて上下歯が自然に離れる時間を増やすと、歯や歯周組織への荷重が減り、知覚過敏だけでなく顎関節症や肩こりの改善にもつながります。

5)今すぐ始めることができる対策まとめ

- 歯ブラシの握り方と圧を見直し、オーバートリートメントケア機能付き歯ブラシで歯みがきの正しい圧力を体得する。

- 「しみる」部位に穴や変色があれば自己判断せず歯科医院に受診する。

- 猫背を避け、立ち姿勢や胸郭ストレッチでTCHを減らす。

- 就寝前はフッ化物高濃度ペーストや硝酸カリウム配合ペーストを歯面に塗布する。

- 歯ぎしりが強く詰め物の破損が気になる場合は、ナイトガードで歯を保護する。ただしTCH改善の本命は姿勢と習慣の見直しです。

6). FAQ ─ よくある質問

- Q1. 知覚過敏用の歯磨き粉だけで治りますか?

- 軽度のWSDや初期むし歯であれば、硝酸カリウム入り歯磨き粉の連用で症状が落ち着くケースもあります。ただし欠損が深かったりむし歯が進行していたりすると、歯科医院での封鎖処置や充填が欠かせません。

- Q2. ホワイトニング後に知覚過敏が出ました。

- 過酸化水素が象牙細管を一時的に広げるため、術後にしみることがあります。多くは2〜3日で治まりますが、痛みが強い場合はホワイトニングを中断し、知覚過敏抑制剤を塗布してもらうと早く楽になります。

- Q3. マウスウォッシュは効果がありますか?

- フッ素や硝酸カリウム、乳酸アルミニウムが入ったタイプは補助的に役立ちます。ただしブラッシング圧やTCHを改善しないままでは根本的な解決にはつながりません。

- Q4. TCHを自分でチェックする方法はありますか?

- 1時間ごとに「いま上下の歯は離れているか」と自問し、歯が触れていたらそっと離します。これを繰り返すことで無意識の接触時間を少しずつ減らせます。

- Q5. 知覚過敏とむし歯の痛みはどう見分けますか?

- 知覚過敏の痛みは刺激を取り除くとすぐに消えやすいのに対し、むし歯は刺激がなくなっても痛みが続く傾向があります。鏡で黒い穴や変色が見えたらむし歯の可能性が高いので、早めに受診してください。

冷たい物で歯がしみるのは、身体からのSOSサインです。ブラッシング圧の見直しや姿勢改善など、今日できることから一つずつ取り組みつつ、気になる症状があれば遠慮なく歯科医院にご相談ください。早めの対処が、痛みのない快適な毎日への近道になります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

歯周病のしくみ 歯周病もピラミッド

2025年7月18日

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 副院長の吉村です。

歯周病と、歯周病の背景になることがらについての話題です。

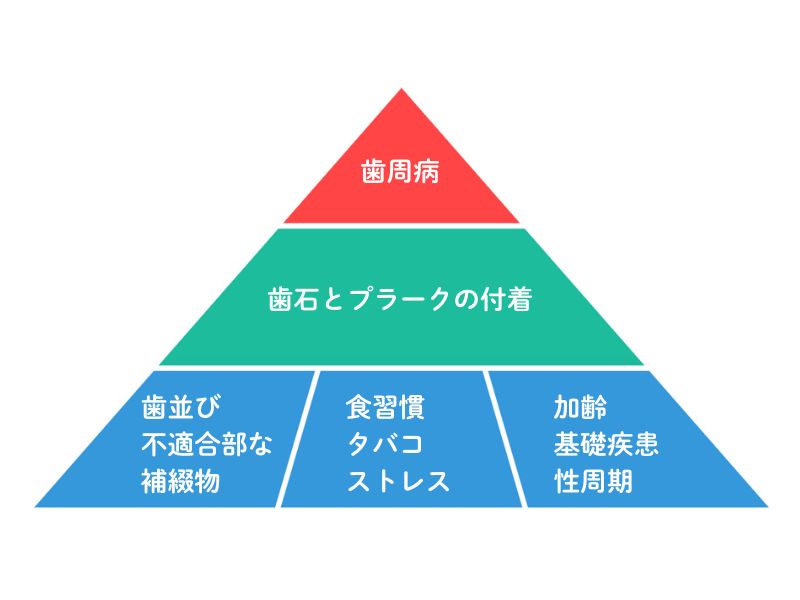

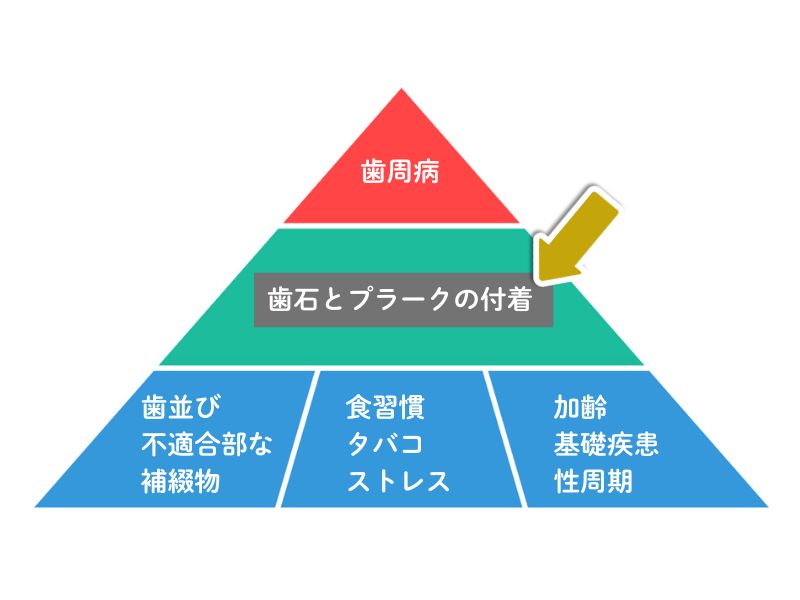

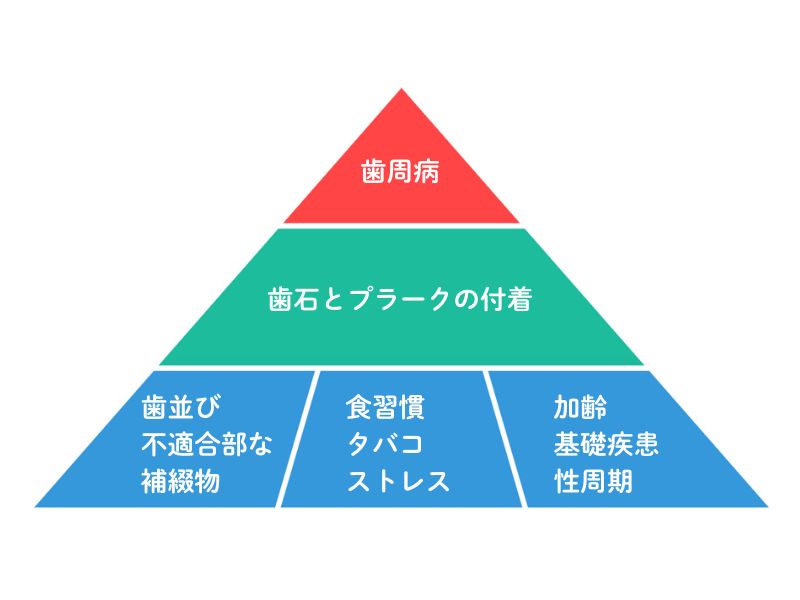

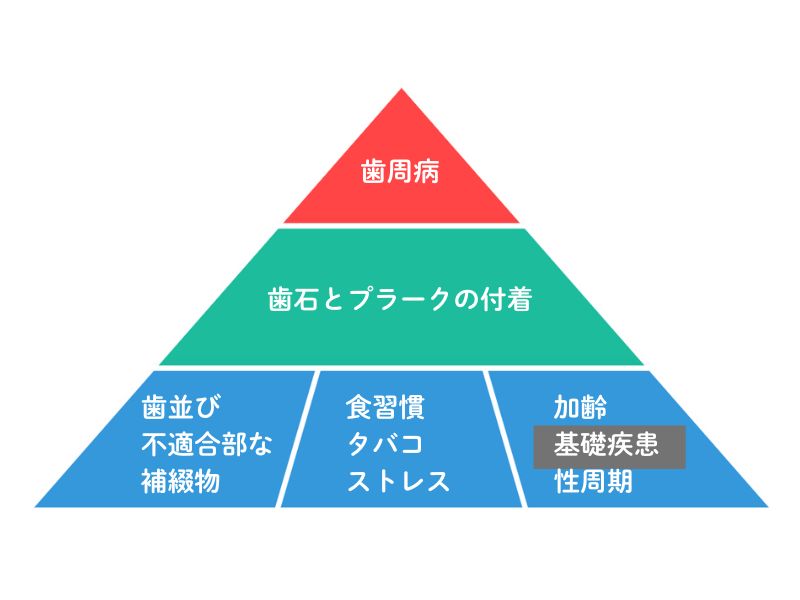

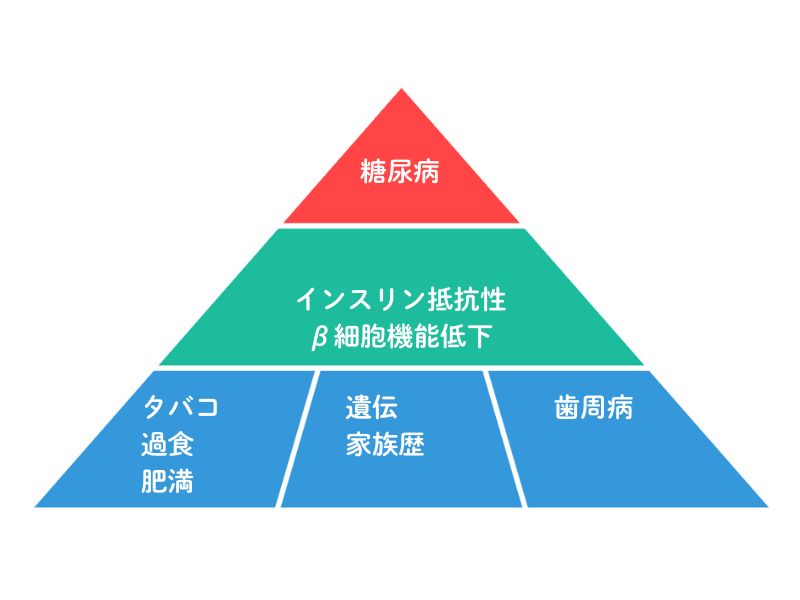

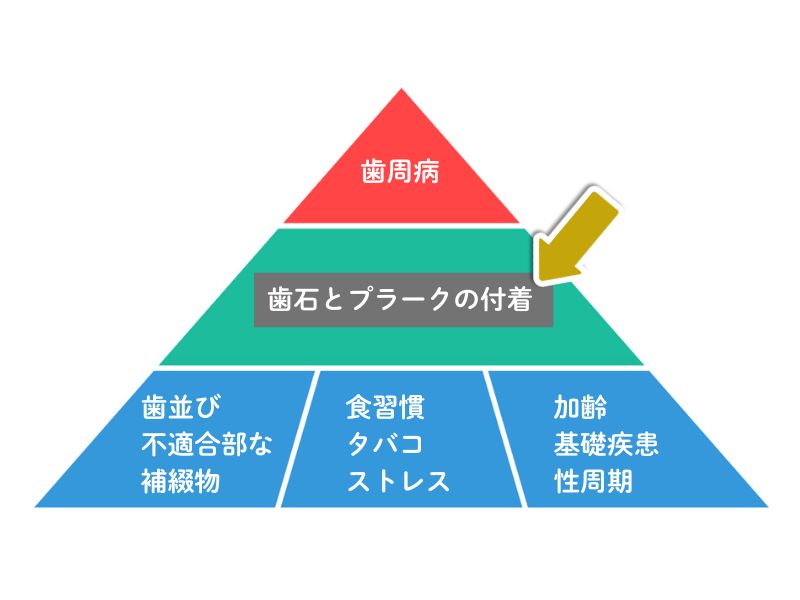

1)歯周病は他因子による生活習慣病

歯周病を含めた生活習慣病の多くの原因は、複数の生活習慣や要因が積み重なることで起こります。

ピラミッドの一番下の段には、「それ単独では歯周病にはならない要因」が並んでいます。

そうした要因に口腔清掃の不足(歯石や歯垢/プラークが歯・歯ぐきに沈着すること)が重なって、歯周病を起こします。

ピラミッド図を見てください。

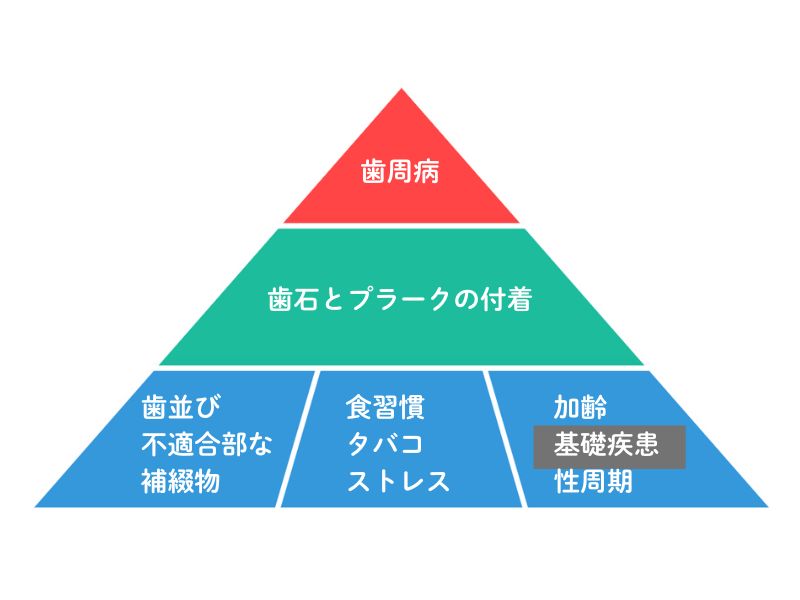

3段目にある「基礎疾患」とは、糖尿病や免疫疾患などです。

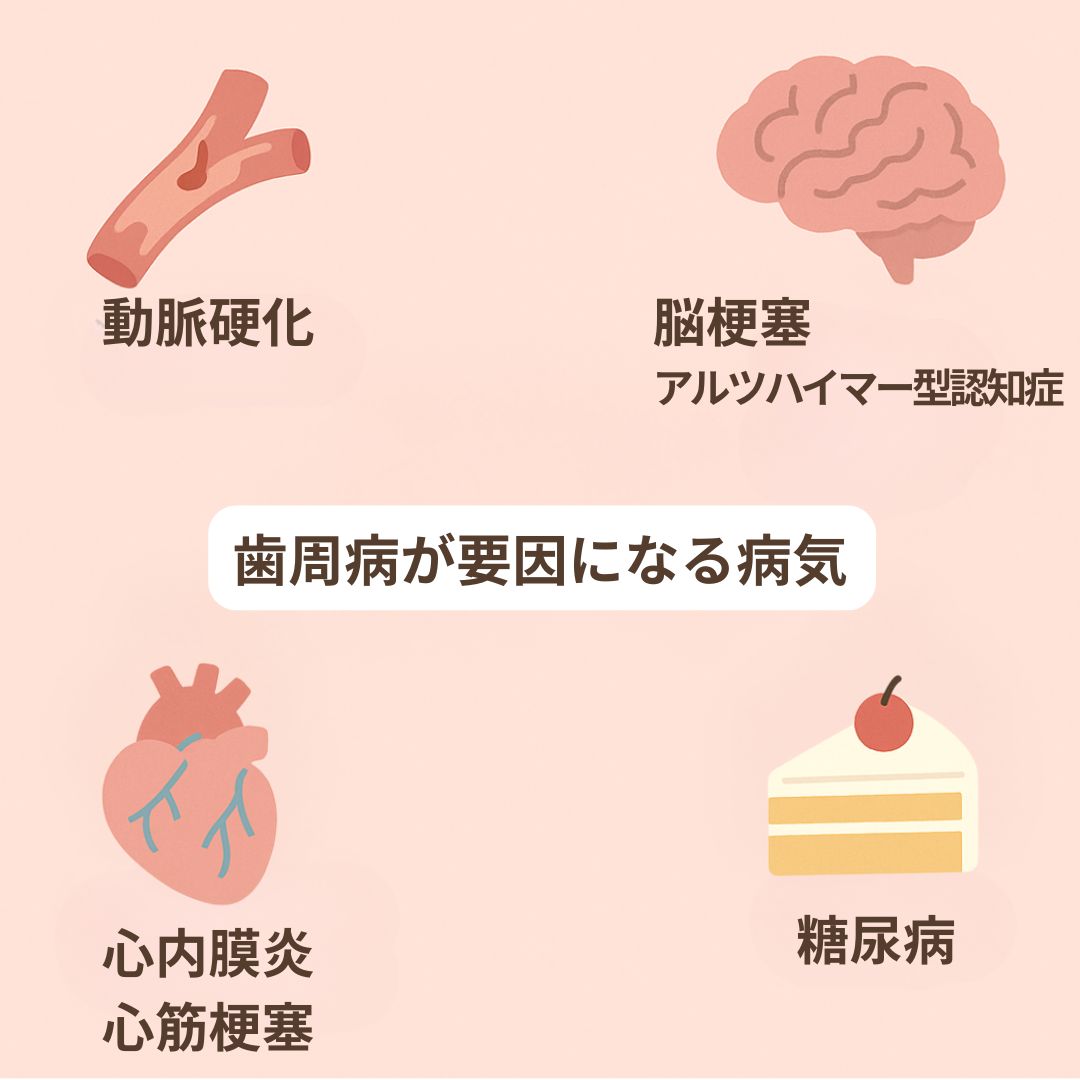

ある病気が、別の病気のピラミッドの底(病気の因子の一つになる)という現象は多く、歯周病も他の病気の要因になることがあります。

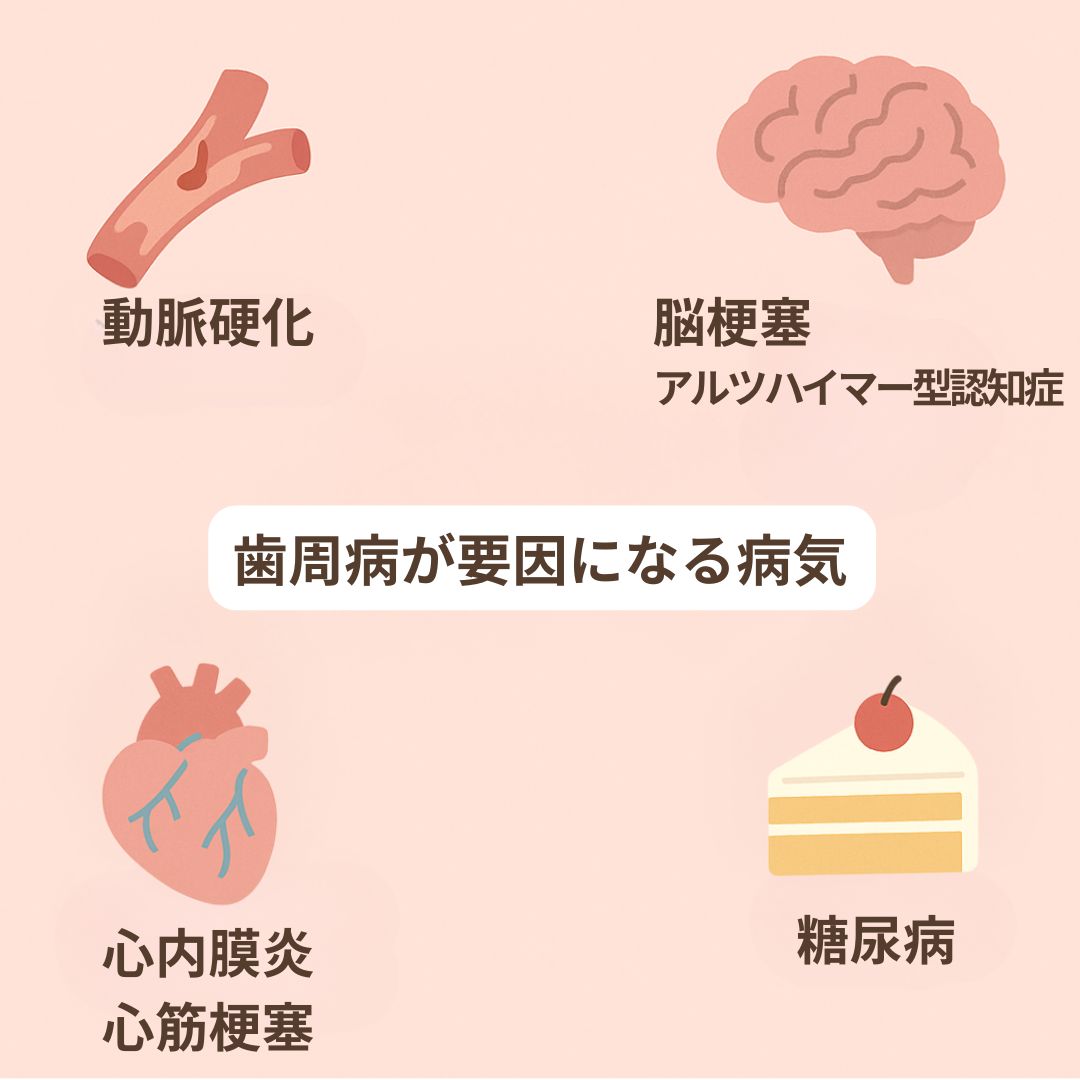

2)歯周病は他の病気の「因子の一つ」になる

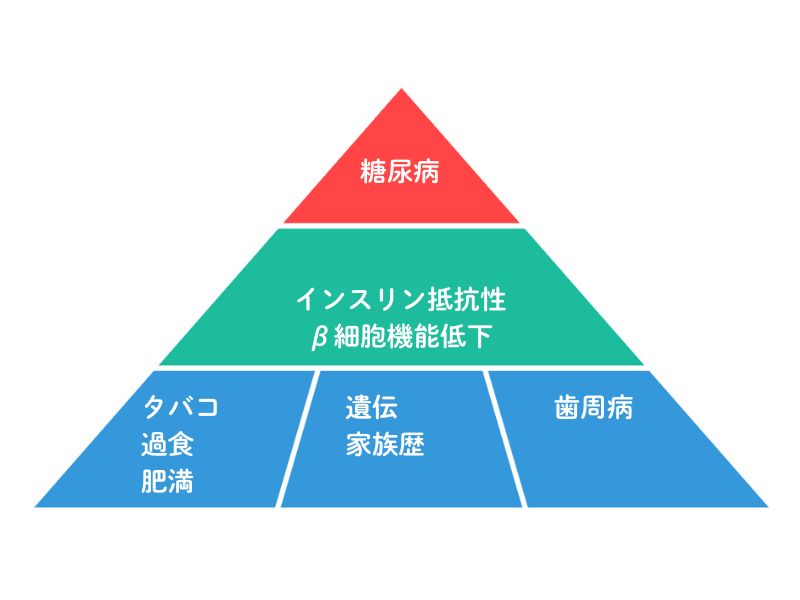

例えば、糖尿病のピラミッド図はこのようになります。

糖尿病は、歯周病が改善するとHbA1c等の血液検査値が下がり、歯周病が悪化すると糖尿病も悪化することが知られています。

他にも、前述の動脈硬化・脳梗塞・心筋梗塞・アルツハイマー型認知症・心内膜なども歯周病が病因の一つになっています。

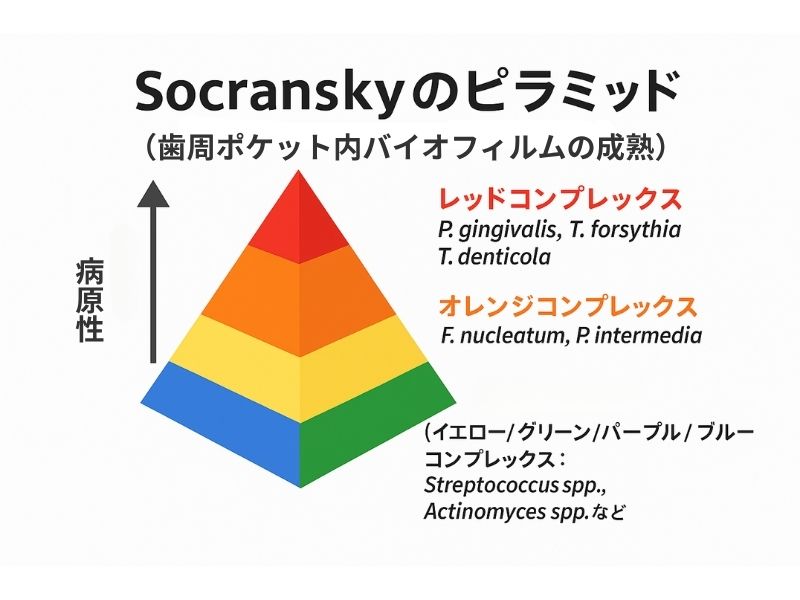

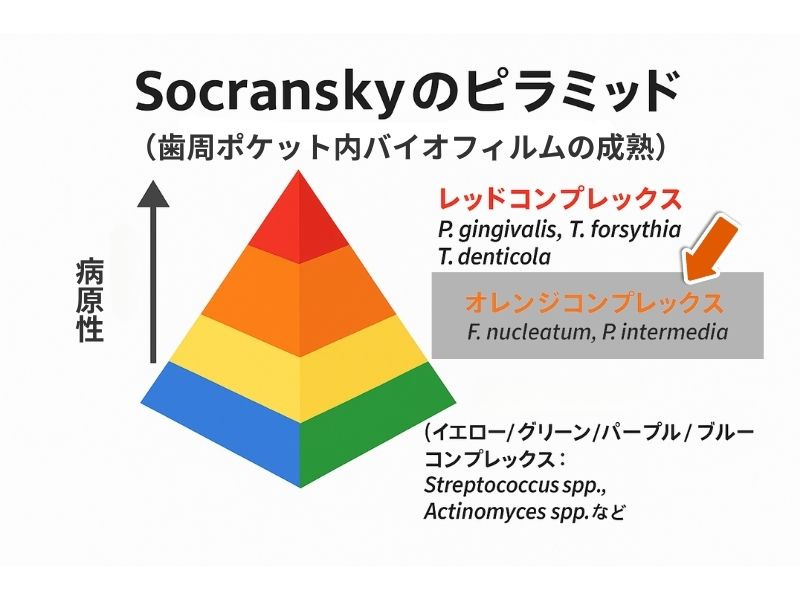

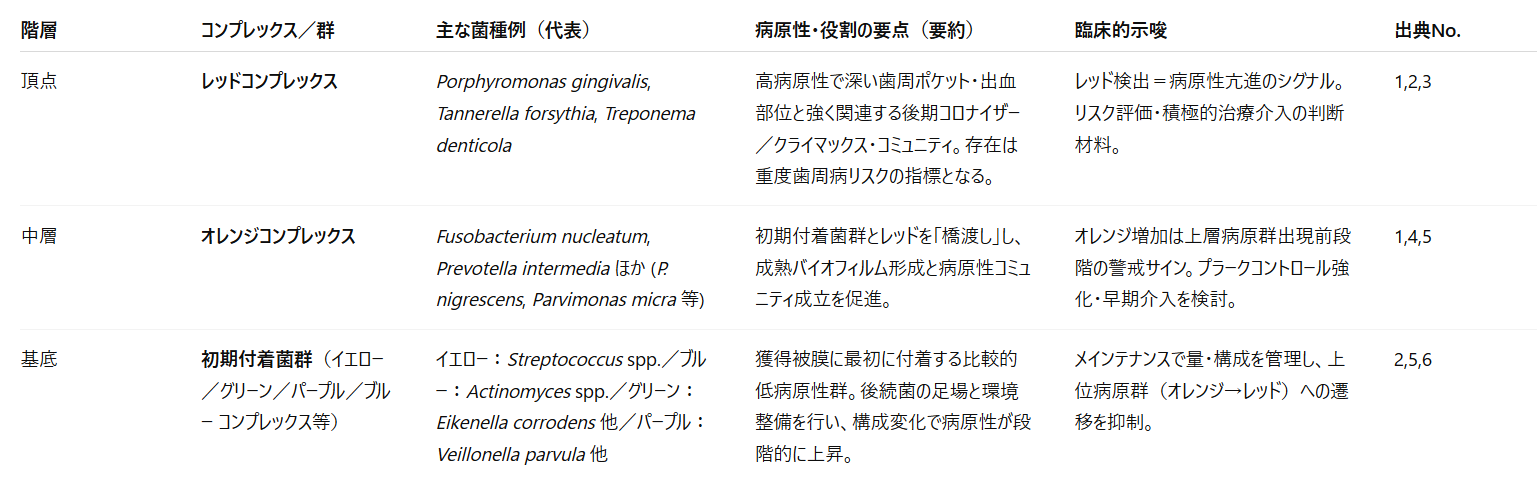

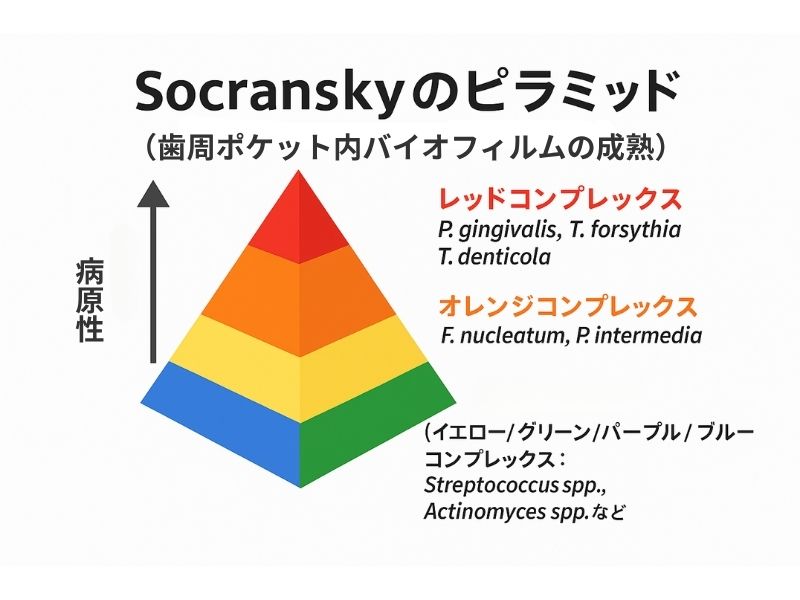

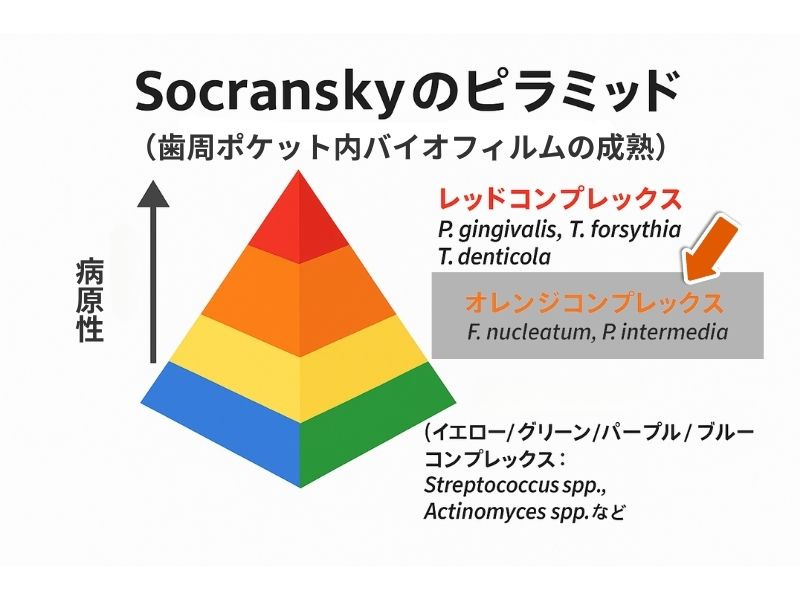

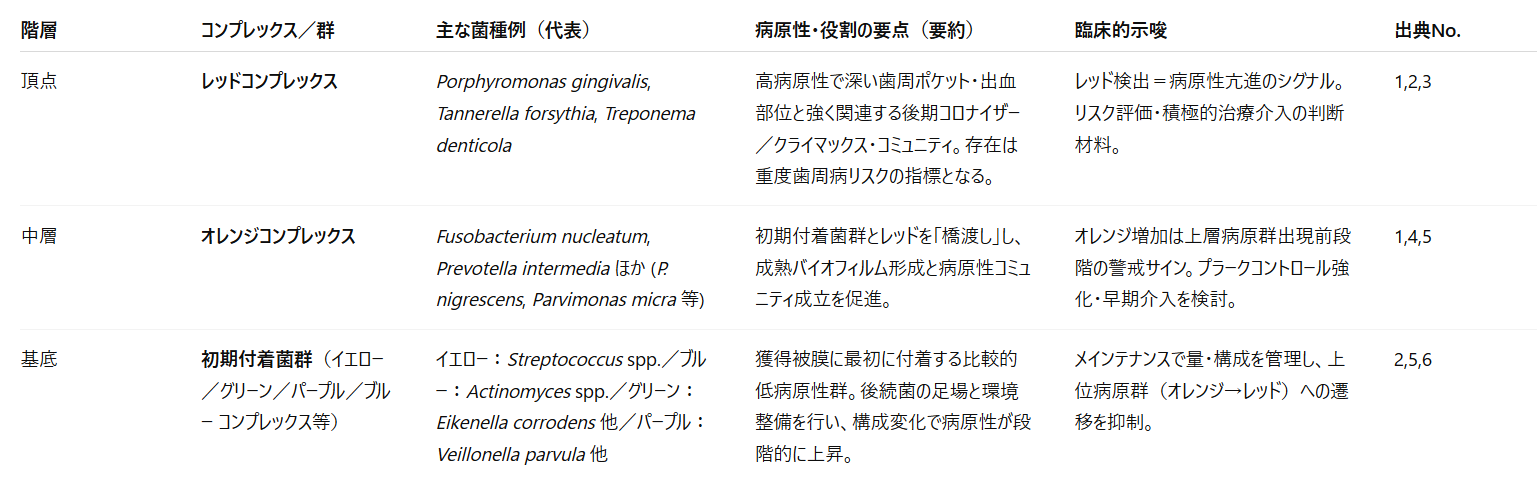

3)細菌の構成を示す歯周病ピラミッド

では、歯周病の病因を、細菌学的に見てみましょう。

歯周病の原因に「歯石とプラークの付着」という項目があります。

この歯石とプラークは様々な種類の細菌による複合体(コンプレックス)です。

この複合体の構成細菌の中に下記のものが含まれると、その細菌複合体は病原性が高くなっていきます。

プラークに含まれると病原性が高くなる細菌

・歯周病菌の病原性が強い細菌

・歯に付着する能力高い細菌

・酸をたくさん作る、虫歯の病原性が高い細菌

下図は細菌複合体の病原性が高いか低いかを示す「Scoranskyのピラミッド」です。

これは、歯周ポケットの中の細菌を分類したものになります。

4)歯周病を引き起こす細菌群

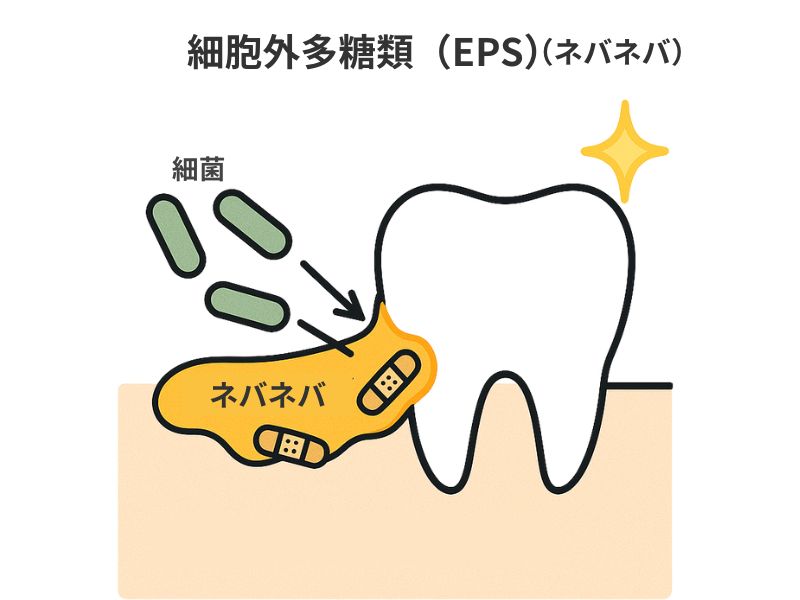

4-1)初期付着細菌群…虫歯菌など

ピラミッドの一番下の段は、初期付着細菌群で、虫歯の原因菌なども含まれます。

これらの菌は、酸素が豊富な環境で繁殖します。

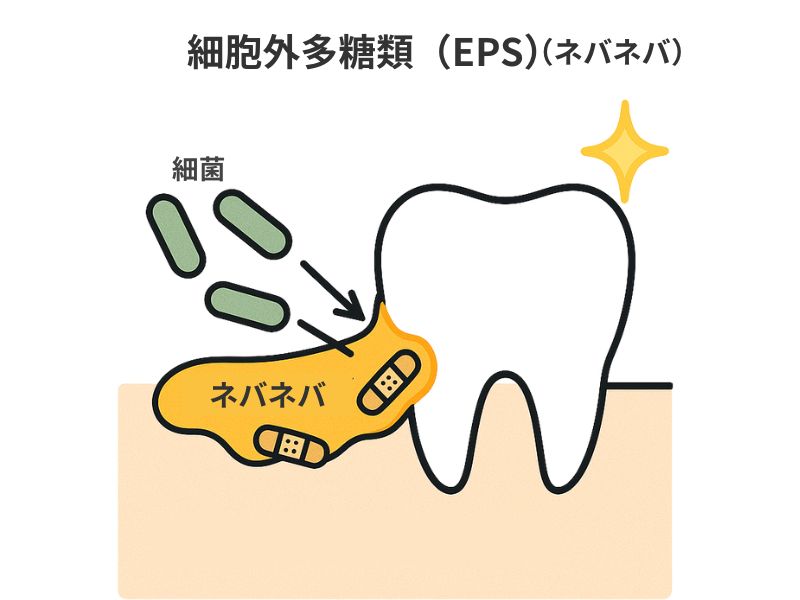

そして細菌の外側に菌対外多糖といわれる「ネバネバ」を作り出します。

ネバネバが糊(のり)の役割をして、菌を歯の表面にひっつけることができます。

これらの菌は小学生頃定着することが多いようです。

虫歯の病原性はありますが、歯周病の病原性は高くありません。

4-2)オレンジコンプレックス(歯周病の中程度悪性細菌群)

初期付着細菌群が作り出す「ネバネバ」は、自力では歯にくっつく力のない他の菌の棲み家になります。

この、初期付着細菌群が作り出した「ネバネバ」に、次にやってくる菌たちが「オレンジコンプレックス」といわれる中程度悪性細菌群です。

オレンジコンプレックスの細菌(代表菌はFusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia など)は、歯肉炎や思春期性や妊娠性の歯周炎を引き起こします。

これらの菌が15から18歳前後で口腔への定着がみられるようです。

4-3)レッドコンプレックス(歯周病の高悪性細菌群)

こうして軽度の歯肉炎・歯周炎がオレンジコンプレックス細菌群によって引き起こされると、プラーク内の酸素はどんどん減少し、高病原性の細菌群であるレッドコンプレックス細菌群が棲める環境へと変わっていきます。

そして赤い頂点の細菌群、レッドコンプレックス(歯周病の高病原性の細菌群)がプラークの中に形成されていきます。

代表菌であるPorphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticolaは、歯周病の主役級で、18歳頃から見られはじめ、30代以降には定着が見られます。

Socranskyのピラミッド:ポイント早見表

出典(参考文献)

[1] Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RL Jr. Microbial complexes in subgingival plaque. J Clin Periodontol. 1998;25(2):134-144. doi:10.1111/j.1600-051X.1998.tb02419.x.

[2] Haffajee AD, Socransky SS. Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases. Periodontol 2000. 1994;5:78-111. doi:10.1111/j.1600-0757.1994.tb00020.x.

[3] Holt SC, Ebersole JL. Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, and Tannerella forsythia: the “red complex,” a prototype polybacterial pathogenic consortium in periodontitis. Periodontol 2000. 2005;38:72-122. doi:10.1111/j.1600-0757.2005.00113.x.

[4] Chen Y, Shi T, Li Y, Huang L, Yin D. Fusobacterium nucleatum: The Opportunistic Pathogen of Periodontal and Peri-Implant Diseases. Front Microbiol. 2022;13:860149. doi:10.3389/fmicb.2022.860149.

[5] Aruni AW, Dou Y, Mishra A, Fletcher HM. The Biofilm Community—Rebels with a Cause. Curr Oral Health Rep. 2015;2(1):48-56. doi:10.1007/s40496-014-0044-5.

[6] Boisen G, Davies JR, Neilands J. Acid tolerance in early colonizers of oral biofilms. BMC Microbiol. 2021;21:45. doi:10.1186/s12866-021-02089-2.

5)歯周病菌の歯への付着を阻止できる!?できない!?

結論からお伝えします。

これらの菌を歯に付着させない、定着させない、ということは不可能です。

というのは、これらの細菌は多くの人の口腔に存在する口腔常在菌で、親子のスキンシップや様々な日常生活を経て口腔内に定着するからです。

感染経路を完全に遮断することはできません。

また、歯周病菌が口腔に定着しているすべての人が歯周病になるわけでもありません。

通常、口の中にいる菌は大きく分けて3種類と言われています。

善玉菌、悪玉菌、日和見菌と呼ばれているものです。

その比率は2:1:7と、日和見菌の割合が圧倒的に多いのです。

口腔内にいる菌

・善玉菌(Streptococcus salivarius、Streptococcus sanguinis、Streptococcus mitisなど)

病原菌抑制やpH緩衝能で口腔内環境を安定化させる細菌たち

・悪玉菌(虫歯菌Streptococcus mutans、歯周病菌Porphyromonas gingivalisなど)

虫歯を作ったり、歯周病を引き起こす力が強い細菌たち

・日和見菌(Fusobacterium nucleatum、Prevotella intermediaなど)

オレンジコンプレックスの菌で、病原性は低いが、レッドコンプレックスの菌を定着させる橋渡しの役割を果たす。

条件がそろわなければ「特に何もしない」「いるだけ」の存在。

しかし、口腔内の衛生状態が悪化すると悪玉菌にとって居心地の良い環境を整えてしまう。

.jpg)

日和見菌が悪玉菌の味方になってしまわないように、しっかり歯磨きをしたり、定期的に歯科医院に通院して歯石を除去したり、適切な飲食習慣をもつことが重要です。

6)歯垢(プラーク)が病原性を強く持つ状態「マイクロバイアルシフト」と歯周病治療

歯磨きが足りなかったり、歯石が付着した状態を放置してしまったりすると、歯垢や歯石の中は高病原性細菌が優勢となっていきます。

歯垢や歯石の変化(pH低下、栄養素変化、酸素濃度低下など)が原因で、悪玉菌にとって居心地が良い環境が整えられてしまった状態です。

歯周病の治療は、まさにこの状態を改善することにあります。

(歯周病学,1996,末永書店、第4章より改変して引用)

7)マイクロバイアルシフトの防ぎ方

①甘いものや炭水化物などの糖質の過剰摂取を控えること

② コーラのような甘い炭酸水などの酸性飲料水を減らすこと

③ 毎日の歯磨きと、歯医者さんでのクリーニングでお口の中をいつも清潔に保つこと

④ 十分な栄養と睡眠時間を確保し体調を整え免疫力を保つこと

⑤歯茎から出血しているところを放置しないようにすること

(昭和学士会誌 第79巻5号 歯周病とう蝕の最新バイオロジー より引用)

特に⑤は重要です。

血液は栄養の塊で、特に鉄分がレッドコンプレックスの増殖には必須であるためです。

歯磨きが不足してしまうと、30代以降では2-3日で容易に出血するようになりますから、注意が必要です。

まずは出血しない歯茎を目指して、歯磨きすること、定期的に歯石を除去することがおススメです。

まとめ

いかがでしたか?

・歯周病はバイオフィルム感染症であり、悪化の原因は色々な因子が影響するが、最も良くないのはバイオフィルムの悪性化(成熟)である

・環境が悪化すると日和見菌が悪性の働きをしてしまい、悪玉菌がさらに悪性化していく。

この状態をマイクロバイアルシフトという。

・プラークの除去は、年代や状況に応じてやり方が異なります。

・マイクロバイアルシフトを防ぐのは生活習慣の積み重ねであるが、歯の出血は歯周病の原因でもあり、大きな指標でもある。

歯周病治療は、各個人でのオーダーメイドな対策が大事です。

歯の状態、歯茎の状態、歯並びや歯磨きの癖の問題、かみ合わせや、歯石の付着状況などを総合的に検査・診断し、最適な治療を行う必要があります。

歯磨きすると歯茎から血が出る方や、しばらく歯医者に行っていないという方は、ぜひ歯科医院でチェックを受けてみていただけたらと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯が急に痛くなった!そのメカニズムと痛みが取れるまでの目安について

2025年6月30日

こんにちは、岩国市の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今日は「歯が急に痛くなった!」という場合の原因と、解決法についてのお話していきます。

目次

- 歯が急に痛むメカニズム

- 主な原因別チェックリスト

- 今すぐ自宅でできる応急処置

- 岩国市の休日診療

- 歯科医院で行う専門治療

- 痛みが取れるまでの目安

- よくあるQ&A

- まとめ・受診のタイミング

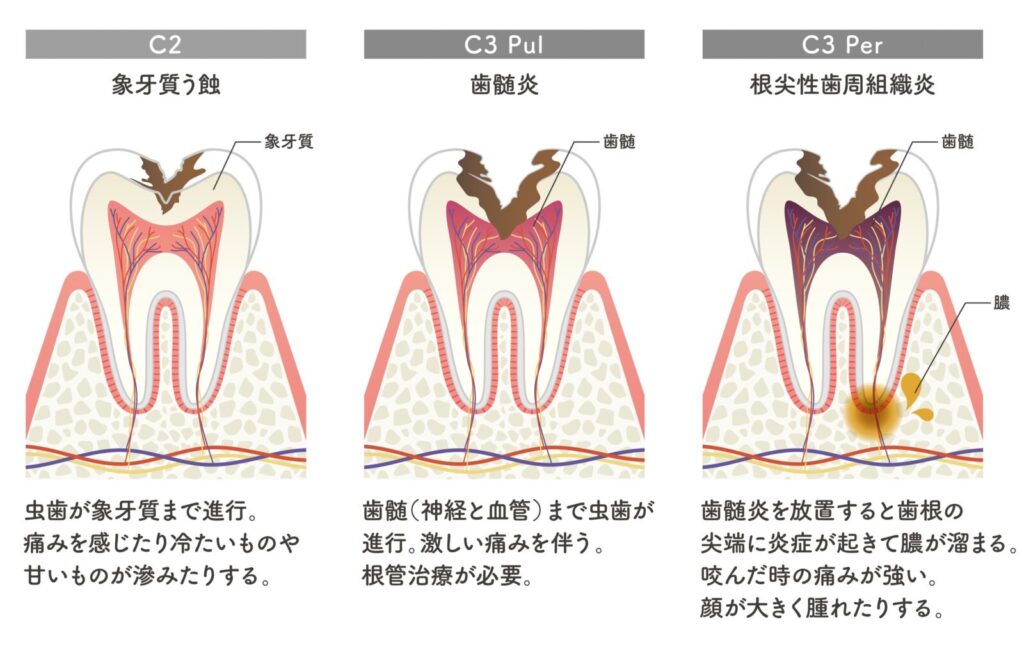

1)歯が急に痛むメカニズム

歯の痛みの原因は、歯の神経・根っこ由来のものと、歯ぐきの炎症由来のものがあります。

歯の内部には歯髄(しずい)という神経と血管の束が通っています。

むし歯菌や外傷によって歯髄に炎症が起こると、密閉空間で圧が高まり痛みが急上昇します。

さらに炎症が歯根の先や歯ぐき側に広がると、噛む・触るだけでズキッと来る根尖性歯周炎へ進行します。

また、歯周病も悪化すると歯の周囲が痛み始めます。

歯茎が腫れて膿むとズキズキとした痛みが出ることもあります。

その他には、歯にヒビが入ったり、歯根が割れたりすると急に強く痛むことになります。

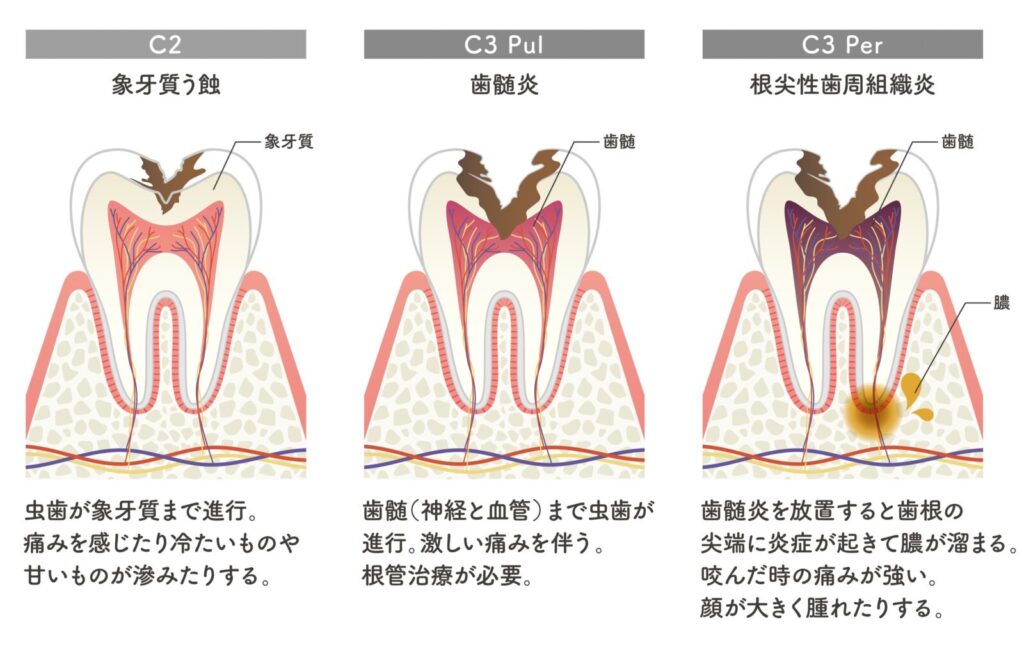

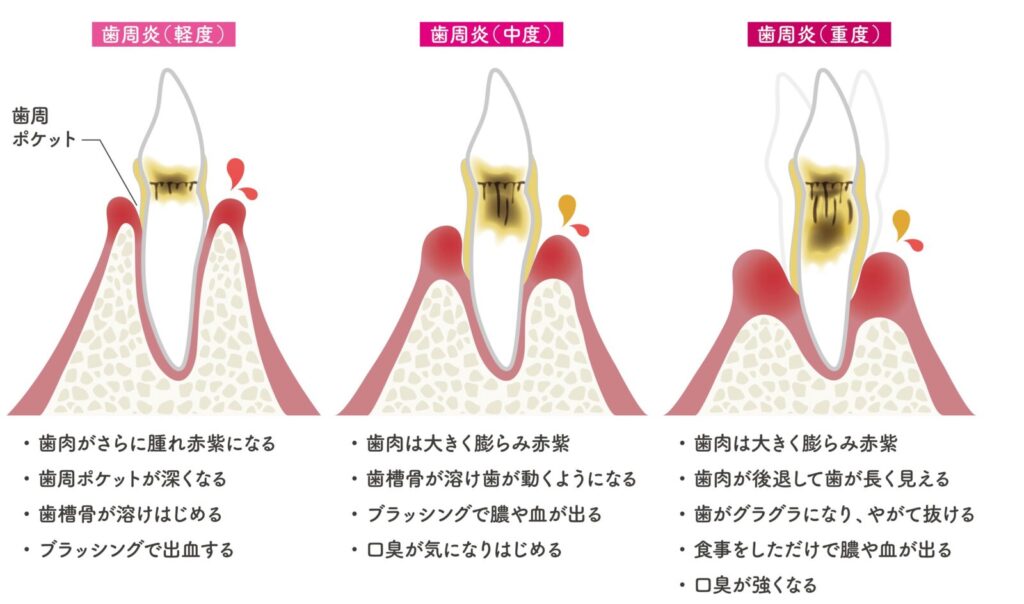

虫歯の進行のイラスト

歯周病の進行のイラスト

2)主な原因別チェックリスト

3)今すぐ自宅でできる応急処置

基本は歯科医院への受診が必要です。

しかし、歯科医院が休診の夜や日曜に痛みが出ることもありますし、すぐに歯科医院の予約が出来ないこともあるかもしれません。

そんな時に、自宅で少しでも出来ることはないか、と考える患者さんは少なくありません。

そんな「急場で困った」時にできる応急処置をご紹介します。

- 鎮痛薬を正しく服用:市販のロキソプロフェン・イブプロフェンは炎症性の歯痛に有効です。

服用間隔と上限量は気をつけてください。用量を超えた服用は、肝臓や腎臓に悪影響を及ぼすことがあります。

- 就寝時は枕を高く:血流が下がり、拍動痛が多少軽減します。

- 刺激物・甘味は控える:高糖質食品やアルコールは炎症を悪化させやすいため避けましょう。

★NG行動:温める/押しもむ/自己判断で抗生物質を残薬服用/硬い物を噛む

*医科から別の病名で抗生剤を処方されて現在服用中の人は、そのまま服用してください。

自宅で可能なのは、少し楽になる程度の、歯科治療を受けるまでのつなぎにしかなりませんので、なるべく早くに歯科医院に受診しましょう!

4)岩国市の休日診療

岩国市歯科医師会の会員歯科医師による当番制で、休日診療をおこなっています。

応急処置を受けることができます。

場所:岩国市医療センター医師会病院 救急センター内 歯科診療室

〒740-0021 岩国市室の木町3丁目6-12 Tel.0827-21-3211

日曜、祝祭日、年末年始(12/30~1/3)、盆の9時~12時まで

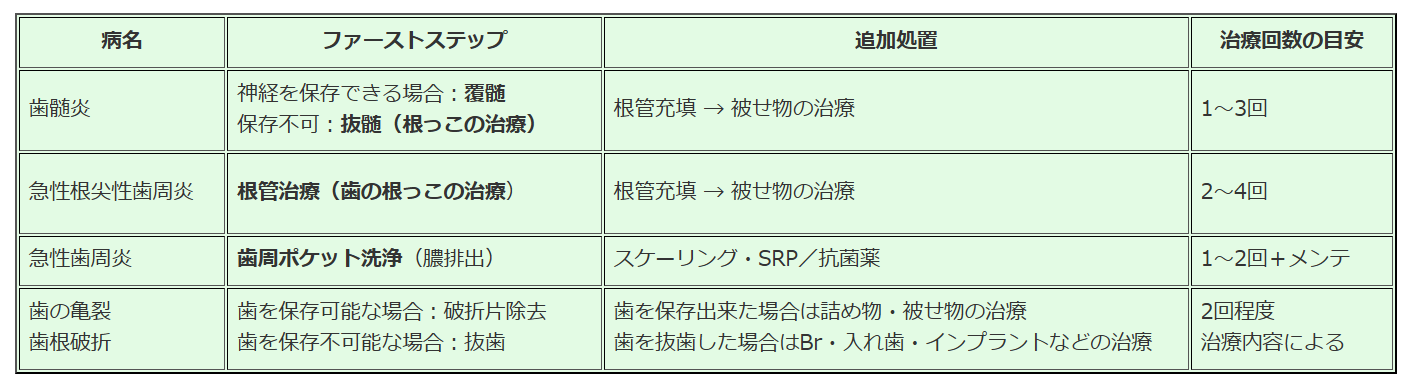

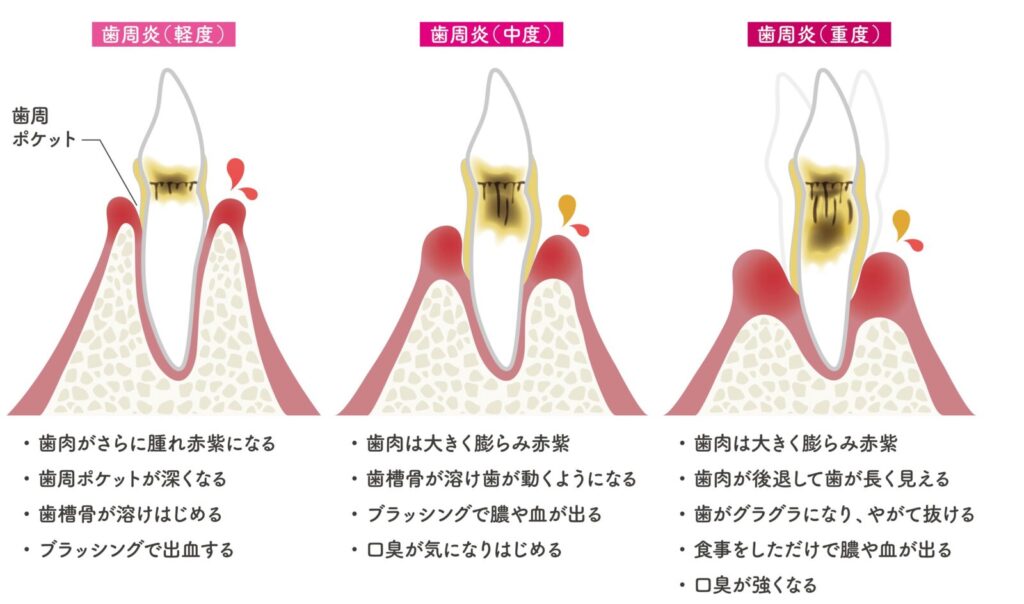

5)歯科医院で行う専門治療

自宅や、休日診療の応急処置ではなく、歯科医院で根本的な治療を行う場合、どういった治療内容になるでしょうか?

これも、病名・症状によって異なります。

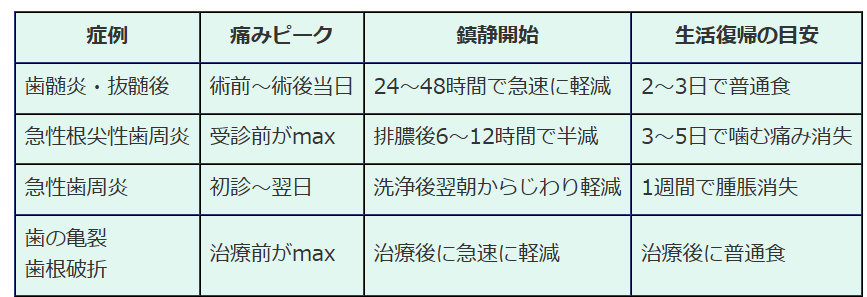

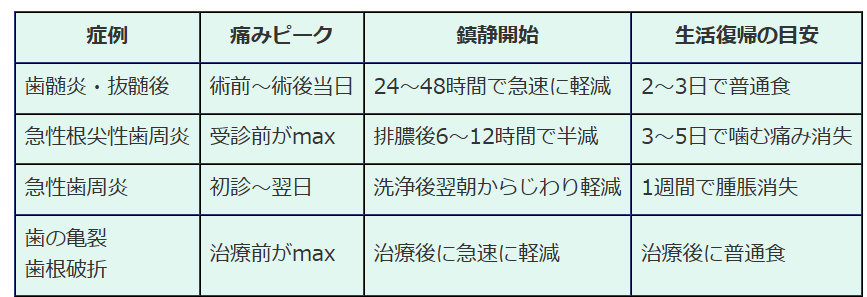

6)痛みが取れるまでの目安

歯科での治療を受けた後、どの程度で痛みが改善するでしょうか?

これも症例、治療内容、重症度や炎症の程度により異なるのですが、おおまかな目安は以下の通りです。

※個人差あり。糖尿病・喫煙・睡眠不足は治癒を遅らせるため注意してください。

7)よくあるQ&A

Q1. 歯科が空いていない深夜は救急外来へ行くべき?

顔が急激に腫れ、発熱と嚥下痛、息苦しい感じを伴う場合は蜂窩織炎や気道閉塞リスクがあるため、救急を検討しても良いかもしれません。

痛みのみなら翌朝の歯科受診でOKです。

Q2. 市販薬で治ったから受診しなくていい?

鎮痛薬は症状を“いったん隠す”だけ。

原因菌が残れば再発・慢性化し、抜歯リスクが高まります。

歯科医院での根本治療をおススメします。

Q3. 抗生物質を飲めば痛みは消えますか?

抗生物質を服用すれば、いったんは痛みが消えることも多いです。

しかし、原因病巣を取り除かずに抗生物質を服用しても、それは一時しのぎにしかなりません。

痛みが引いても炎症源は残り、薬剤耐性菌の温床になることもあります。

8)まとめ・受診のタイミング

いかがでしたか?

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

歯科ボトックスで噛みしめ・ガミースマイル・梅干しジワを解決

2025年6月17日

噛みしめ・ガミースマイル・梅干しジワに有効なボトックス(ボツリヌス毒素治療)のお話

こんにちは、岩国市の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は、歯科ボトックス(ボツリヌス毒素治療)についての話題です。

「食いしばりでエラが張る」

「笑うと歯ぐきが目立つ」

「食いしばりのせいで、歯が傷んでいると言われた」

「いつも奥歯を噛む癖のために、セラミックの詰め物が割れやすいと言われた」

「朝、起きたら顎が疲れている」

「あごに梅干しのようなシワが寄る」

――これらの主な原因は、咬筋・上唇挙筋群・オトガイ筋の過緊張によるものです。

A型ボツリヌストキシン(この記事ではわかりやすいように一番有名な商品名であるボトックスで統一します)を適量注入することで、筋肉の収縮を一時的に抑え、症状を3〜6 か月改善できます。

ここでは歯科領域で行う3大適応

①咬筋過緊張

②ガミースマイル

③オトガイ過緊張

について、最新エビデンスとともに詳しく解説します。

1)ボトックス(ボツリヌス毒素製剤)治療とは―作用メカニズムと歯科的メリット

ボトックスは神経終末からのアセチルコリン放出を阻害し、一時的に筋活動を弱めます。口腔顔面領域では痛み軽減・咬合力の適正化・審美性向上という三つのメリットが得られます。特に咬筋や側頭筋への注射は、睡眠時ブラキシズムを軽減します。

① 咬筋ボトックス(食いしばり・歯ぎしり・エラ張り対策)

対象

・就寝中の歯ぎしり・起床時の顎痛がある

・咬筋肥大によるフェイスラインの角張り

・セラミックの詰め物・被せ物やインプラント破損が何度かある

*顎のエラ張り、顔の輪郭の見た目を改善するためのボトックス治療は、歯科ではなく美容整形外科での治療となります。歯科での咬筋ボトックス治療は、かみしめや顎関節症がある人に対しての機能改善が目的です。

効果と持続期間

筋痛・咬合力・夜間ブラキシズムが投与後1〜2週間で減少し、平均3~6 か月持続します。効果減弱後は再投与可能です。

② ガミースマイルボトックス(上唇挙筋群)

対象

笑った際に歯肉が大きく露出する状態(ガミースマイル)が気になる方。

効果と持続期間

1回のボトックス注射により歯肉露出が平均3 mm減少することが見込めます。

注射をしてから効果が出るまでに5〜7 日かかり、その後は4〜6 か月間、効果が持続します。

ただし、出っ歯が原因でおきるガミースマイルは、ボトックスだけでは十分に改善できず、外科的・矯正的治療で根本的に治療した方が良い場合もあります。

③ オトガイ筋ボトックス(梅干しジワ)

対象

口唇閉鎖時にあごの皮膚が凹凸になる“梅干しジワ”が気になる方(オトガイ筋の過緊張)

効果と持続期間

投与後1週間でオトガイの皮膚表面がなめらかになり、3〜4 か月持続します。

2)安全性・副作用

①ボトックスの安全性―小児医療でも実証された低リスク治療

ボトックスは1980年に斜視治療で医療用に初承認されました。

現在では小児脳性まひの痙縮や眼瞼けいれん、片頭痛など、さまざまな治療目的で世界中で使用されています。

小児痙縮では体重当たり4〜6 U/kgと高用量が投与されます。

小児に対して高用量を使用しても、2023年の系統レビュー(対象656例)では、副作用の大半は注射部位痛・軽度筋力低下・感覚異常といった自己限定的なものにとどまりました。

また米国FDA添付文書には、30 U以下の使用では重篤な遠隔毒性報告はないと明記されています。

歯科で用いる咬筋・上唇挙筋への投与量(片側10〜20 U)は30Uと比較して少量の使用です。

実臨床でも推奨量を守った際の全身毒性報告はゼロで、「局所に作用し全身にはほとんど拡散しない薬剤」と位置づけられています。

②ボトックスの副作用と注意事項

ボトックスは全身投与量600 Uを超えなければ重大な全身毒性の報告はありません。

しかし局所で腫脹・内出血・表情の違和感が1〜5%に生じます。

いずれも比較的短時間で症状は消失します。

注射後4時間は強い圧迫や入浴・運動を避けてください。

授乳中・妊娠中・重症筋無力症の方は禁忌です。

注釈:ボトックスの「Unit(U)」とは?

ボツリヌストキシン製剤でいう1 Unit(1 U)は、薬液の重さや体積ではなく「生物学的活性」を表す国際単位です。

つまり「U」は薬効をそろえるための共通言語であり、重量(mg)とは別のものになります。

3)当院のボツリヌス毒素治療メニュー

咬筋、オトガイ筋、ガミースマイルともに1回33000円

(税込 国内未承認 商標ボツラックス 韓国・米国他 世界65カ国で承認されています。)

診察・カウンセリングは完全予約制です。

過去のボトックス歴や全身疾患をお持ちの方は事前にお知らせください。

4)よくある質問(FAQ)

・治療後に噛む力が弱くなりすぎませんか?

日常の食事には問題ありません。

硬いスルメやナッツ類を大量に噛むと力不足を感じる場合がありますが、3か月以内に自然回復します。

多くの場合、「普通に噛めるけれど、噛みこむ力が弱くなった」という体感になります。

・矯正治療中でも受けられますか?

ワイヤー・アライナー矯正のいずれでも併用可能です。

咬筋ボトックスはブラケット破損やインビザラインの過度なアライナー摩耗を防ぐ利点があります。

・効果が切れたらどうなる?

筋活動は徐々に回復し、元の状態に戻ります。継続的な効果を望む場合は4〜6 か月毎の再投与を推奨します。

5)まとめ

いかがでしたか?

・歯科ボトックスは低侵襲・短時間・即効性が魅力で、咬筋過緊張・ガミースマイル・オトガイ筋シワを同時に改善できます。

・ボトックス注射は安全性が高い治療です。

・食いしばりや笑顔のコンプレックスでお悩みの方は、まずはお気軽にカウンセリングへお越しください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

参考文献・出典

- ボツリヌス毒素の口腔領域への臨床応用. 日本歯科麻酔学会誌 48(2):33-40.

- Evaluation of the Efficacy of Low-Dose Botulinum Toxin Injection Into the Masseter Muscle. J Oral Rehabil. 2024.

- Dose and Injection Site of Botulinum Toxin Type A for Gummy Smile Management: A Systematic Review. Clin Oral Investig. 2024.

- Botulinum Toxin Type A for Treatment of Excessive Gingival Display. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2023.

- Novel Anatomical Guidelines for Botulinum Neurotoxin Injection in Chin Morphology. Plast Reconstr Surg. 2023.

- Chin Imperfections: Our Experience with Botulinum Toxin A. Aesthetic Medicine. 2023.

自費の根管治療(歯内療法)って、保険とどう違うの?

2025年5月16日

こんにちは、つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今日は「歯の神経(根っこ)の治療=根管治療」のお話の2回目です。

前回お話した「安い保険治療と高い成功率は両立しにくい」という根管治療の現実を踏まえ、

今回は「自費診療で使われる根管治療の最新器材と設備が、どのように治療の成功率を高めるのか」をわかりやすく解説します。

参考リンク:歯の神経の治療(根管治療・歯内療法)をしたのに、また腫れてしまった!どうして?

https://tsuboidental.com/blogs/archives/7214

1.根管治療に入る前に「診断」精度を高めるCT撮影

参考リンク:歯科用CTで出来ること ~根管治療でCTって必要なの?~

歯科用CTで出来ること ~根管治療でCTって必要なの?~

「歯の根尖病巣の検出力」は

CTが100とすると

デンタルレントゲンが55

パノラマレントゲンが28

と言われています。

ですから、CTで診断した方が、診断力は2~3倍も高くなります。

しかし、保険診療でCT撮影が認められるのは「根っこが3本以上ある奥歯で、根管形態が複雑なものに限る」という制限があります。

細い根管の見逃しは、根管治療の成功率を下げる大きな要因になるため、画像診断の精度は重要です。

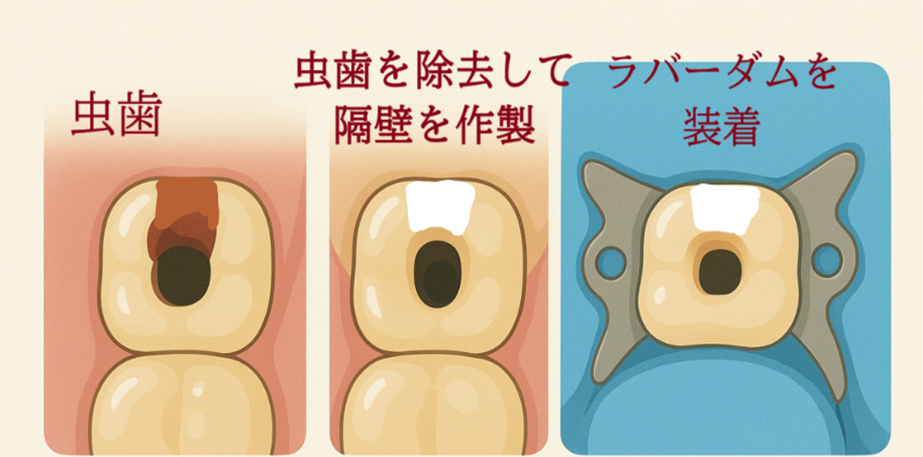

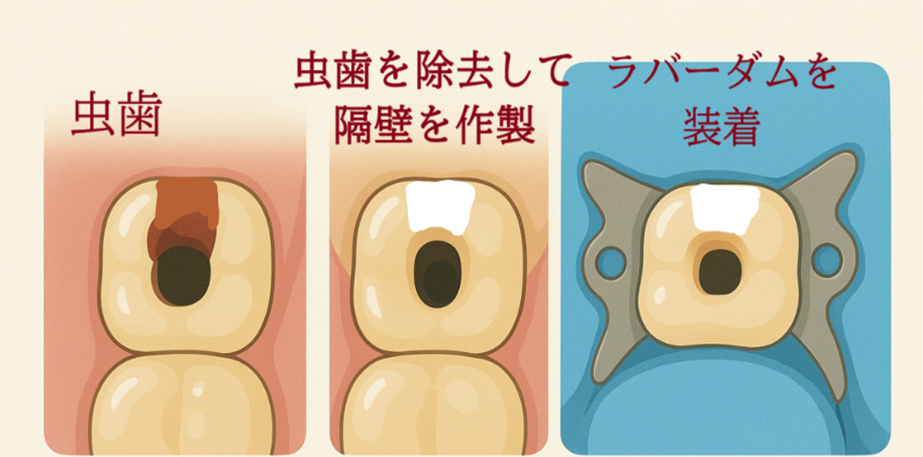

2.「隔壁」を作る

根管治療をしなくてはならないほどの虫歯がある場合、歯の質を大きく失っています。

歯質の壁を失ってしまうと、治療中に唾液が根管の中に入り込んでしまうため、プラスチックで壁(隔壁といいます)を作ります。

そうすることで、治療中に細菌を含んだ唾液が歯の中に入らないようにできますし、仮の蓋をした時にも唾液が歯の中に侵入することを防ぐことができます。

3.ラバーダムで唾液を遮断する

ラバーダムという、ニトリル製のシート(昔はラバー=ゴム製のものを使用していましたが、現在はゴムアレルギーの方への配慮のため、アレルギーを起こしにくいニトリル製のものが主流になってきています)を、クランプという金具で歯に固定します。

どうしても苦手、という方が一定数いらっしゃる処置です。

歯がキュッ!と掴まれる感じがするので、苦手な方には麻酔を用いて装着することもあります。

このラバーダムも、根管治療の成功率を大きく左右する因子になります。

4.拡大視野で虫歯を取り切り、根管を探す

次は、歯をズームにして、細かい部分を観察しながら治療します。根管治療の成功率を左右する因子の一つに、「冠部齲蝕の取り残し」というのがあります。根っこの見逃しの前に、歯の神経が入っていた部分の虫歯をわずかに見逃してしまう…ということがあると、いつまでも治癒しません。

虫歯の染め出し液を使用して、取り残しが無いか、念入りに確認します。

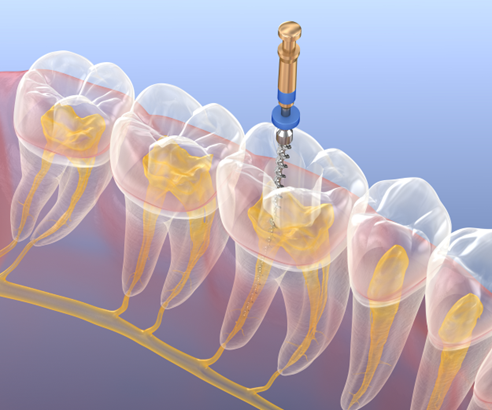

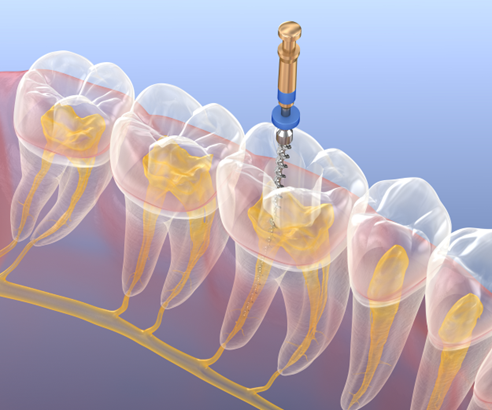

そして、CTで事前に確認した根管の中を細い針金のような器具を、根っこの尖端まで通していきます。

根っこの中には、一部感染してしまった神経、既に死んでしまった神経の残骸、もしくは前の治療で根管内に充填された材料(ガッタパーチャ)などが入っています。細い針金で根管を確認してから、根管内の感染性の物質を除去していくのです。

5.根管内の感染性の物質を拡大視野で除去する

歯の中の感染性物質(死んだ神経の残骸や、古い充填物など)を針金状のヤスリ(ファイル)で削りおとしていきます。

歯の根っこが曲がっていると、従来型のスチールファイルでは、根っこの先に到達できなかったり、根っこの湾曲の形を変えてしまったりといった現象が起こることがあります。

そこで、Ni-Tiファイルという形状記憶合金で出来たファイルを用いると、根っこの湾曲にファイルが追従してくれるので、歯に優しく、曲がった根っこも処置することができます。

このNi-Tiファイルは非常に柔らかく、強い力をかけたりしてしまうと歯の中で折れてしまいやすいというデメリットがあります。そのため、当院ではファイルにかかる力や回転数をコンピューター制御してくれる機械を用いて、強い力がかかってしまったら自動的に逆回転をかけて力を解放するなど、さまざまな安全対策を講じて使用しています。

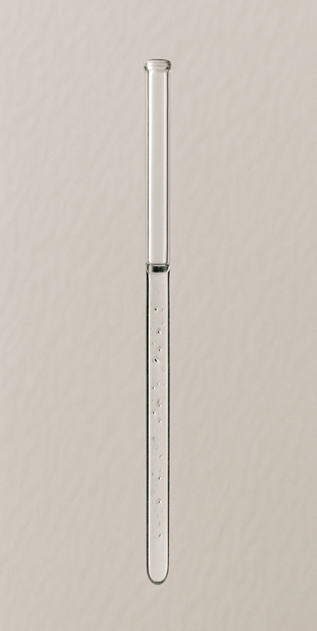

6.とにかくしっかりと洗う!根管洗浄

歯の中をファイルで削れば、削りカスが発生します。

この削りカスは、感染性の物質を含んでいるので洗い流さなければなりません。

「水流で洗い流す」というのが基本戦略になるのですが、問題は根管という「針のように細い、行き止まりの通路」にどうやって水の流れを作るか…ということです。

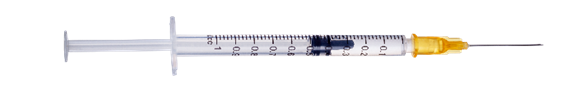

ここに、細長いガラス管の画像があります。細すぎて、食器用スポンジやペットボトル用のブラシなどは入りません。この管の中を洗うと考えてください。

中に水や消毒薬・洗剤を入れることはできますが、振ったり、上下にひっくり返したりはできません。

強力な消毒剤を数分入れることは可能ですが、「一晩漬け置き」などもできません。

さて、どうすれば管の中を綺麗に洗うことができるでしょうか?

根管洗浄は、この「細い管をなんとかして洗う」という作業なのです。

最近では、

・シリンジによる薬液洗浄

・超音波洗浄

・音波洗浄

・レーザー洗浄

などが、よく選択されています。

6-1)マイクロシリンジによる薬液洗浄

現在、最も一般的に使用されている根管洗浄法です。2018年の全国29歯科大学34講座のアンケートで、93%がこの洗浄方法を選択していたそうです。

このような、根管治療用の注射器(注射針の代わりに、消毒薬を根管に入れるための鈍針を先端につけています)を用いて、根管内に薬液を入れる洗浄法です。

細い管の中にフレッシュな薬液の水流を作りたい!→注射器で水流を作ってしまおう!

という作戦です。

ただし、薬液を勢いよく押し出して洗浄できるわけではありません。

水流を作りたいけれども、勢いがありすぎると根っこの先から、骨の方に薬液が漏れてしまうからです。

薬液が漏れてしまうと、腫れや炎症の原因になってしまいます。

ですから、シリンジから押し出される薬液の水流は、チョロチョロ…という勢いです。

水流だけでなく、消毒剤の薬効もあるのですが、それでもちょっと洗浄力が頼りなく感じられますね。

そこで、多くの歯科医師はこのマイクロシリンジによる薬液洗浄に、他の洗浄法を併用して、根管内の洗浄効果を高める作戦をとっています。

6-2)超音波洗浄

マイクロシリンジによる薬液洗浄に次いで2番目に多く使用される洗浄方法です。

マイクロシリンジと超音波の併用による根管洗浄は、保険診療でも一般的な洗浄方法と言えます。

根管内に入れた細い金属製のチップを超音波で振動させることで、マイクロシリンジ洗浄の5~10倍の流速を得ることができます。毎秒2万回の振動で高速の渦流がチップの周囲に生じ、さらにキャビテーションという細かな泡が発生したり潰れたりする現象が起きます。この泡が潰れるときに生まれる衝撃波が、削りカスを攪拌したり、破壊したり、薬液を活性化したりします。

金属チップが根管壁に触れると段差を作ってしまうというデメリットもあるので、根管の細い部分には使わないよう、触れさせないよう使用する必要があります。

6-3)音波洗浄

普及率は10%程度で、精密根管治療で採用している先生も多いかもしれません。

超音波より周波数の低い、音波の振動数で根管内に入れたシリコンチップを振動させることで削りカスを洗い流したり、薬液を器具が直接触れない部分に届けたりします。

超音波洗浄のようにキャビテーションは発生させないので、汚れを根管壁から剥がす力は超音波洗浄に劣りますが、チップが根管壁に触れても根管壁を傷つけないため、根管の細く深い部分にも使用することができます。

単独で使用せず、マイクロシリンジ+超音波洗浄にさらにプラスして使用されることが多いと思います。

6-4)レーザー洗浄

ここからは、精密根管治療で用いられる洗浄方法になります。

保険診療でほとんど使用されない理由は「高価であるため」。

日本の保険制度では「根管洗浄」は根管治療に含まれるとされていて、安価なマイクロシリンジ洗浄であっても、高価なレーザー洗浄であっても、診療報酬は同じです。

レーザーは設置コストが500~800万円かかる上に、根管内に挿入するチップ(8000円~1万7000円程度)は高価な上に非常に繊細な光ファイバー(落とせば一撃で壊れる繊細さ)であることが、保険での使用制限につながっていると思われます。

しかし、その洗浄効果は非常に強力です。

Er:YAGレーザーのレーザー光は水へ超高吸収され、根管内で微細な蒸気爆発を起こし、強力なキャビテーション作用によって根管内の細い部分の削りカスまで除去することができます。

前回記事で掲載した透明模型のシミュレーションを、もう一度ご覧ください。

左:一般的な保険診療の道具(裸眼・スチールファイル、マイクロシリンジ薬液洗浄)で根管内を洗浄後

右:一般的な自費診療の道具(顕微鏡・ニッケルチタンファイル・レーザー洗浄)で根管内を洗浄後

緑の円の中央に、根管と根管が連絡している部分があります。

ここは、スチールファイルであろうと、ニッケルチタンファイルであろうと、器具で触ることはできません。

しかし、レーザー洗浄によって、この連絡部分の汚れを除去することに成功しています。

7.貼薬(ちょうやく)

綺麗に根管内を洗浄したら、次回来院までに根管内を消毒する薬液を入れます。

これを貼薬といいます。

この薬剤は、ほとんどの場合「カルシペックス」と呼ばれる、アルカリ性の薬を用います。

これは、保険診療でも自由診療でも共通です。

8.緊密な仮封

薬剤を入れたら、次は仮の蓋です。水硬性セメントと言われる、水で固まる粘土のような材料で封をします。

この水硬性セメントは、厚み3㎜をキープしなければ、しっかりと封ができないと言われています。

柔らかい材料なので、次回来院時に削れてしまうことも多く、私は5㎜程度の厚みで仮封するようにしています。仮封の厚みまで計算して隔壁を作れば、さほど難しくありません。

では、この仮封はどのくらいの期間、しっかりと封をしてくれるのでしょうか!?

・仮封の厚みが2㎜以下の場合で1週間は持たない(なので、3㎜以上の厚みが必要です)

・仮封の厚みが3㎜程度の場合、2週間程度で再充填することが好ましい

・仮封の厚みが3㎜以上ある場合の最長許容ラインは4週間

・長期間あける場合はプラスチック材料などで二重仮封を行うべき

とされています。

封鎖性が低下してしまうと、唾液が根管内に入ってしまい、せっかく行ってきた根管治療=根管内の細菌を減らす処置が、台無しになってしまうからです。

9.やることをやるためには、時間がかかる

いかがですか?

実はまだまだ、根管治療については書くべきこともあったのですが、長文になってしまったため今回は割愛します。

根管治療は、虫歯を削って型を採って…という治療より、やることが本当に多いのです。

そして、時間がかかるのです…。

「歯医者、長い」

「歯医者、時間かかる、たくさん通わせる」

と言われる原因になりがちな根管治療。

しかし、論文やレビューなどで治療成績が良いとされる方法を、一つずつ、省略せずに行うことが高い治療成績につながります。

10.まとめ

いかがでしたか?

・CTは根尖病巣の診断力を大幅に高めます。

・ラバーダムで唾液が根管内に入らないようにすることは、とても大切です。

・拡大視野で虫歯の取り残しを無くし、未処置の根管を残さないようにすることで、治療成績があがります。

・根管洗浄には様々な方法があります。レーザー洗浄は特に有効です。

・根管治療は、治療成績が良いとされる方法を省略せず行うことで、治療成績を高くすることができます。

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

歯の神経の治療(根管治療・歯内療法)をしたのに、また腫れてしまった! どうして?

2025年5月7日

こんにちは、つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今日は「歯の神経(根っこ)の治療=根管治療」のお話です。

歯の神経の治療は、何度も通院しなければなりませんし、治療中にあまりウガイできなかったりして、大変ですよね。

そんな大変な思いをしたのに、治療してしばらく経ったら、また腫れてきた…という経験をされた方も多いのではないでしょうか?

これって失敗なの?どうして再発してしまうの?という疑問に、今日はお答えしようと思います。

1)そもそも歯の神経(歯髄)って何?

歯の中心部には「歯髄(しずい)」と呼ばれる神経や血管をたくさん含んだ組織があります。

歯科外来では俗に「歯の神経」と言われる部分です。

歯の神経(歯髄)の入っている管状のスペースは「根管」と言われます。

歯の構造

2)歯の根っこの治療が必要になる理由、「歯髄炎」と「根尖性歯周炎」

虫歯や外傷で歯髄に細菌が入り込むと、炎症や激痛が起こります。

虫歯が痛い時、歯髄はまだ生きています。

虫歯菌によって歯の神経が死にかけているときが一番痛いです。

この痛い時の状態が「歯髄炎」です。

その激痛が治まったら、既に歯髄は死んでしまった状態になります。

痛くなくなるので「痛みが通り過ぎた」とホッとするのも束の間、虫歯菌や歯周病菌が根管を通って、歯の根っこの尖端に向かって侵入してきます。

根管を通して歯の根の先にある骨に炎症が起きてしまった状態を「根尖性歯周炎」といいます。

3)根尖性歯周炎(歯の根っこ病気)を放置してはいけない理由は?

この時、体は細菌を全身に波及させまいと、顎骨の中で免疫細胞が応戦しています。

細菌の数が少なければ免疫細胞で抑え込んでしまうことができるのですが、根管の中という広い空間が細菌繁殖の根城になってしまっていて、そこには血管がもうないため、免疫細胞は入っていくことができません。

結果的に、免疫細胞は顎骨の中で「いくらでも細菌が入ってくる」という不利な戦いを強いられる中で、炎症性サイトカインという物質によって歯の周りの骨を溶かすという「犠牲的防御」をとり始めます。

歯の根っこの先の骨を吸収し、排膿路(免疫細胞と細菌の死骸である膿を骨の外に排出させる経路)を作ったり、最終的には感染した歯の周囲の骨をすべて溶かして、感染した歯をまるごと排出したりといった戦略をとります。つまり、最終的には歯が抜けてしまうということです。

4)歯が抜けないように行うのが「根管治療(歯内療法)」

歯髄や根管に細菌感染が起きてしまった後、放置すればいずれ歯が抜けてしまいます。

それを防止するために行うのが「根管治療」です。歯内療法とも言います。

歯の神経がまだ生きている(部分的に細菌感染している)場合は、残った神経を取り除き、根管の内側を無菌に近い状態に整えて薬で封鎖します。

根管に既に細菌が繁殖してしまっている場合は、残った神経の残骸や、前の治療で入れた細菌に汚染されてしまった材料、細菌が侵入した歯の質などを取り除き、根管の内側の菌を「免疫力で抑え込める程度に減らし」て、薬で封鎖します。

ちなみに、根尖性歯周炎になってしまった歯の根管内を治療によって無菌にするというのは歯医者の夢ですが、現在のところそれは「不可能」とされています。

5)根尖性歯周炎になったら根管内部を無菌にできない!?

根管内を無菌にしたい!というのは歯医者の夢で、何十年も「どうしたら無菌にできるか」という研究がされてきました。しかし現在では「根管の無菌化は不可能」とされています。

根管の無菌化ができない理由に、以下があります。

5-1)解剖学的ハードル

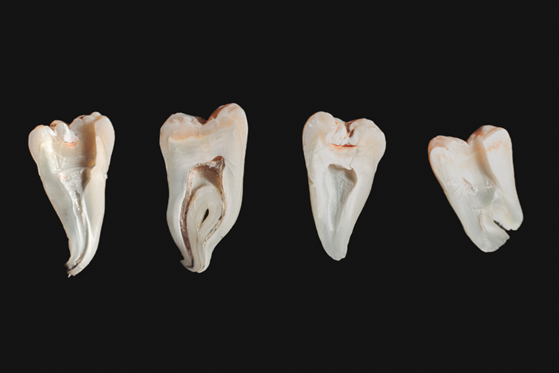

レントゲンで見る根管は、太い根っこの中央に1本だけ存在するように見えます。

しかし現実には、植物に根っこのように毛細血管状の細かな根管が網の目のように広がっています。

また、根管の形も複雑で、細い部分や曲がっている部分も非常に多いのです。

そのすべてに根管治療の器具を当てることは不可能で、30~35%の根管壁には治療器具が当たらず、処置できないまま残ることが知られています。

5-2)器具・薬剤の限界

根管内の菌を減らすため、つまようじのような形のヤスリで根管内を清掃します。この時、ヤスリで削られてできた非常に細かな切削片が、ヤスリでで届かない部位に押し出されてしまうことがあります。

5-3)根尖外感染(根管の外の細菌)の問題

根尖性歯周炎が重症化したり、歯周病と合併して根尖・歯周と連続した炎症となっていたりする場合は、根管内の細菌数が減っても根の外にある細菌バイオフィルムから細菌が供給され続けます。

この場合は、治療が難しくなります。

6)根管内は無菌化できない、それでは根管治療の治癒ってどうなっているの?

根管内は無菌にできなくとも、根管治療を行えば症状は軽減・消失します。

・残存細菌が宿主免疫の処理能力以下になれば炎症が起きない

・緊密な根管充填+被せ物による密閉により細菌の栄養供給を断ち、細菌を「休眠状態」にする

・菌が休眠/免疫力によって処理されるようになると、歯の周りの骨が再生する

といったメカニズムが働くためと言われています。

無菌が無理でも、症状が出る「限界以下」の状態に菌を押し込める戦略がとられているわけです。

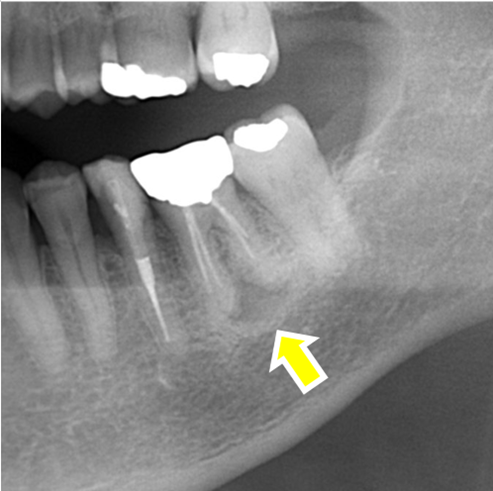

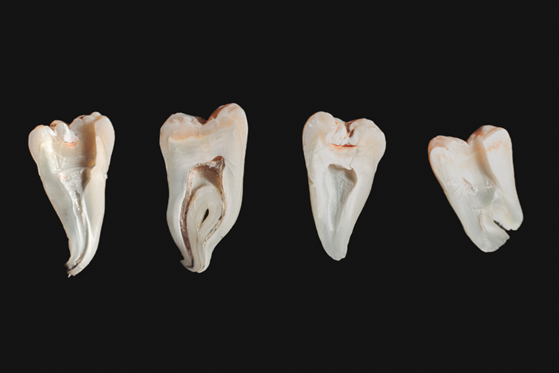

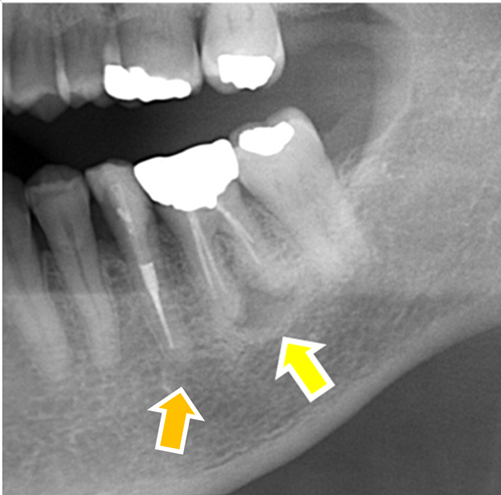

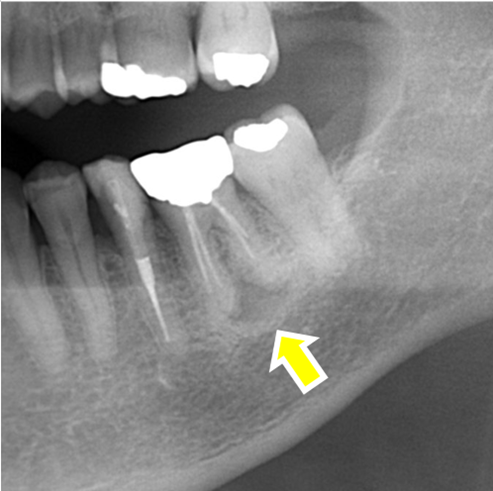

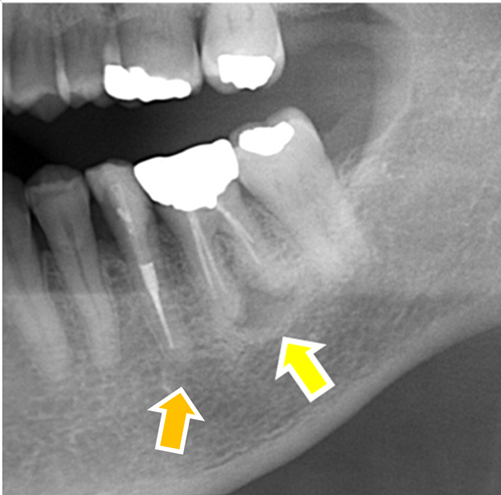

黄色矢印:根っこの尖端まで根管充填剤は入っておらず、根尖性歯周炎になっている

オレンジ矢印:根っこの先まで根管充填剤は入っていないが、根尖病巣は出来ていない

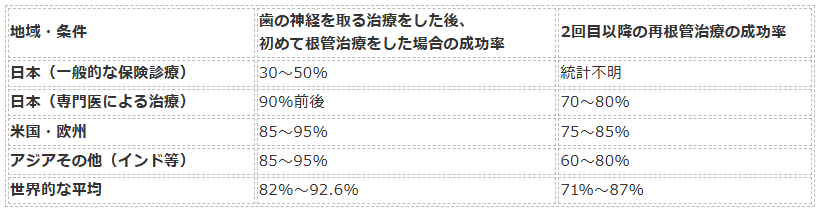

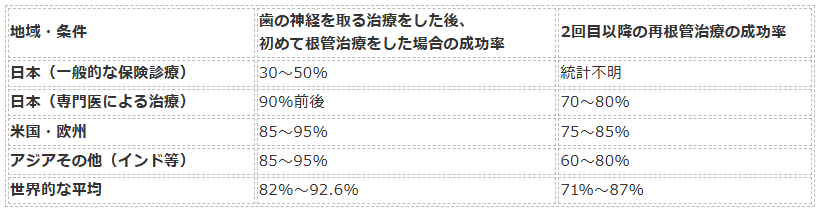

7)根管治療の成功率は?

残念ながら、日本の保険診療での根管治療の成功率は世界の平均と比べて、かなり低いと言われています。

・成功率の国際比較

各数値は主に過去5〜10年以内の研究報告やレビューに基づいたおおよその値です。細かな条件差があるので、おおよその傾向と思ってください。

それぞれ研究条件が異なるため単純比較は困難ですが、日本では平均的に低め、欧米は高めという傾向が読み取れます。

8)根管治療の成功に関与する因子

日本の保険診療の根管治療の成功率が低いことは、逆に言えば、日本の保険診療で一般的でなく、海外で一般的であることの差に注目すれば、治療成績を上げることができるということです。

日本の専門医による根管治療の成功率が海外並みであることからも、それが分かります。

では、日本の保険治療で一般的でない、根管治療の成功率を下げてしまう要因とは何でしょうか?

8-1)ラバーダム・マイクロスコープ・ニッケルチタンファイルの不使用

特に、ラバーダム防湿の不使用が大きな問題と言われています。

唾液の中には細菌が大量にいるので、根管治療中にしっかりと唾液が入らないように遮断する方が、治療が成功しやすくなります。

他にもいくつかの要因がありますが、根管治療の成功率を上げる器材や設備の普及が進んでいないことも背景にありそうです。

ただ、2022~2024年にかけて、保険診療におけるニッケルチタンファイルの使用料が上がった(150円→1500円)ために、ニッケルチタンファイルの普及は2025年現在、もっと上がっていると思います。

8-2)日本の保険制度による制限

上の表を見て「日本は遅れてる!」と単純に判断していただきたくないのは、保険診療の報酬と使用器材・設備や、治療時間が密接に関係しているからです。

例えば、上の「ニッケルチタンファイルの使用料が150円から1500円に上がった」という事実は、患者さんの負担額で言えば「3割の窓口負担が45円から450円に増えた」ことを意味します。

でも、1本7000~9000円ほどするのに数回使ったら廃棄しなければならないニッケルチタンファイルを、150円では使用できません。1500円であれば、ある程度使えます。

CTも、使えば診断力は格段にUPします。専門医は自費根管治療の際に必ずCTを撮影します。

参考リンク:歯科用CTで出来ること ~根管治療でCTって必要なの?~

しかし日本の保険診療では「3根管以上の歯で、複雑な形態であること」と制限があります。

前歯でも撮影した方が良いのに~というケースでも、保険診療ではできません。

日本の保険診療の根管治療は2000~8000円程度と、群を抜いた世界最安水準である一方、世界標準の治療を行いにくくなってしまうという副作用があるのです。

*海外との比較

アメリカ:保険加入で3~5万円程度・無保険で12~23万円程度

イギリス:保険で1.5万円程度、自費で10~19万円程度(保険は数カ月の順番待ちが必要)

ドイツ:保険外で3.2~16万円程度

さらに治療費用の安さは「説明にかける時間」「ラバーダムをする時間」「隔壁を作る時間」という、治療時間の確保を困難にしている側面もあると思われます。

世界レベルで圧倒的に安くて順番待ちも少ない日本の歯科保険制度は、その利便性と、治療の成功率をトレードしている側面があるのです。

9)自費の根管治療って、どのくらいの差が出るの?

透明模型での検証してみたのが、下の写真です。

左:治療前

真ん中:一般的な保険診療の道具(裸眼・スチールファイル、薬液洗浄)で根管内を清掃したところ

右:一般的な自費診療の道具(顕微鏡・ニッケルチタンファイル・レーザー洗浄)で根管内を清掃したところ

模型なので、天然の歯と同じではありませんが、赤色の塗料の除去状況に差が出ているのが分かります。

実際にはこれに

・ラバーダム防湿(私は保険診療でもなるべく使用しています)

・隔壁(仮封を3㎜厚にキープするために必要です)

・時間(60分枠と30分枠では、どうしても出来ることに差が出やすい)

などの差が加わります。

10)まとめ

いかがでしたか?

・根管治療が再発する原因は、根管内に残存する細菌です。無菌化は不可能ですが、菌数をコントロールすることで治癒が可能です。

・歯の根の病気(歯髄炎・根尖性歯周炎)を放置すると、いずれ歯が抜けてしまいます。

・日本の保険診療は、世界で圧倒的に安い代わりに、世界水準の器材や設備を使用できないという側面があります。

・日本の保険治療は最安ですが、成功率は低くなる傾向があります。

次回は、「先進的な根管治療の材料・器材・設備」の紹介と、それぞれがどのように治療成績をUPさせるかについて解説します。

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。~患者さんへも自分たちにも〜

2025年1月20日

歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。~患者さんへも自分たちにも〜

こんにちは!岩国市の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は、歯科助手の仕事についてご紹介します。

歯科助手の役割や魅力、歯科衛生士との職務の違いなどをお伝えしたいと思います!

1.歯科助手の主な仕事内容

歯科助手は、患者さんが安心して治療を受けられる環境を整える、重要な役割です。

「国家資格が必要になる業務」以外のすべて業務のうち、それぞれの歯科医院で、お任せする業務を決めて行っています。よって、その業務はさまざまで、医院ごとにかなり差があります。

代表的な業務は以下の10個です。

1-1. 診療準備

患者さんの治療をスムーズに行えるように、治療に必要な器具や材料を事前に準備します。

当院は受付配属と診療室配属を完全に分けていますが、受付と診療室業務を兼任している歯科医院の方が多数派です。

1-2. 診療介助

歯科医師がスムーズに治療を行えるように、必要な器具や材料をチェアサイドに随時用意したり、患者さんの口腔内を吸引器で吸引したりします。

また、型を採るための印象材を練ったり、型に石膏を流し込んだりすることもあります。

1-3. 機材と物品の管理

治療に使用する器具や材料が、いつでも使用できるように管理することも重要な業務です。

器具の滅菌や保管、使用済み器具の洗浄、修理依頼、在庫管理や発注などを担当します。

小規模から中規模の歯科医院では、受付配属メンバーが滅菌消毒業務も兼任しているところも多いです。

当院は、受付配属メンバーは受付業務を専任で行っています。

1-4. 歯科医師のサポート業務

治療スケジュールの管理、カルテの整理、診療記録の入力を行います。

また、診療室や受付で、患者さんからの質問や相談もされることがあります。

その場でわかる範囲でお答えしたり、わからないことは歯科医師に確認してからお答えします。

1-5. 電話応対業務

患者さんからのお電話でのご予約のお申し込みや、変更に対応します。

診療内容やオペレーションを理解している歯科助手さんは、診療について理解していない受付専任の歯科助手さんと比べると、患者さんを可能な限り多く診療ができて、診療室スタッフに無理や危険が起こらない、上手な予約の取り方ができます。

当院は、電話業務は受付と診療室が分担して行っています。

1-6. 受付

窓口業務です。診察券や保険証の確認、問診票の記入補助、診療室への案内、会計業務などを行います。

保険診療を行う場合、保険証やマイナンバーの番号や期限の管理や、基礎的な保険診療のルールを知っておく必要があります。本格的な医療事務を目指す場合は、より深く保険のルールを学ぶ必要があります。

小規模の歯科医院では、診療介助業務と受付業務を兼任しているところの方が多いです。

1-7. 患者さんへのカウンセリングや治療の説明業務

歯科医師が行う医療面接とは別に、トリートメントコーディネーターやカスタマーサクセスとして、患者さんの価値観や治療の希望などを聞き取りしたり、相談相手になったりする業務です。

中規模以上の医療法人では、歯科助手の上位職種として、トリートメントコーディネーターやカスタマーサクセスを目指す人も多いです。

当院の場合は、数年の研鑽を積んだ、専任のマスタートリートメントコーディネーターが在籍しています。

トリートメントコーディネーターは、1日で認定資格が取れる協会もあれば、半年以上の研鑽が必要な協会もあり、レベル差が大きい資格です。

将来的に、診療室配属歯科助手・受付・保育士の上位職として、当院基準のトリートメントコーディネーターよりは、かなりチャレンジしていただきやすい、カスタマーサクセスを増やしていく予定です。

1-8. 院内環境の整備

清潔で快適な院内環境を保つため、掃除や備品の補充を行います。

1-9. 医療事務

保険算定の確認や修正を行う業務です。

医院によって求められるレベルが違います。

受付スタッフを医療事務と呼んでいるところもあれば、保険のルールに精通して、算定について歯科医師に意見ができる人を、医療事務と定義しているところもあります。

できることによって、収入も大幅に違っています。

当院の医療事務メンバーは、専門職を目指してトレーニングをしてもらっています。

1-10. MFT(筋機能療法)指導業務

歯科衛生士や保育士、管理栄養士が担当することも多いですが、歯科助手が担当する場合もあります。

お口の体操や、食事の姿勢などを指導する業務です。

当院では、保育士メンバーが行っていますが、ベテランの歯科助手メンバーは指導もできるようにトレーニングをしています。

2.歯科助手と仕事を分担する職種

歯科医院によって、受付・診療室業務すべてを行っているところもあれば、受付+滅菌、受付+医療事務、滅菌+準備+MFTを行っているところなど、組み合わせはさまざまです。

現在当院では、診療室配属歯科助手さんは、診療介助+物品管理+滅菌+診療準備をしています。

MFTは保育士さんが、受付は専任の受付配属歯科助手の人が、医療事務業務も専任の医療事務担当の人が行っています。

歯科助手は国家資格が不要です。

当院は未経験での入職大歓迎です。入職したメンバーの9割が、未経験からチャレンジしています。

未経験の方にとって仕事を覚えやすい環境づくりとして、できるだけ最初に担当する業務には集中して学んでいただけるようにしています。

診療室の業務を一通りマスターできたら、次のキャリアアップとして、受付・患者さんへの説明業務・MFT(口呼吸を鼻呼吸に改善するためのパーソナルトレーニング)・インプラント手術の介助業務・顕微鏡を使用した精密治療の介助業務、など担当範囲を広げていただくようにしています。

3.歯科衛生士と歯科助手の業務の違い

歯科助手は「国家資格が必要な診療業務」を行うことができません。

「相対的歯科医行為」と言われる仮の蓋を入れたり外したり、歯周病検査や歯石除去をしたり、といったことはできません。

また、これは法律で決まったことではなく、あくまで学会のガイドラインに過ぎないのですが、泣いて暴れるお子さんの虫歯治療をする際に、安全のために道具を使って抑えないといけないような場面では、歯科衛生士か歯科医師が(治療担当の歯科医師とは別に)1名、治療の安全確保のために必要とされています。

大学病院などでは、若い歯科医師や研修医が暴れるお子さんを抑える役をすることもありますが、一般開業医ではまず歯科衛生士が同伴することになります。

4.歯科助手を守る「コンプライアンス」

4-1. 法律と規則の遵守

業務範囲を正しく理解し、法令を遵守することが重要です。

4-2. 感染対策の徹底

器具の滅菌や院内の衛生管理を徹底することで、患者さんとスタッフの安全を守ります。

コロナ流行期に、飲食店ではクラスターが多数発生したのに、歯科医院ではクラスターはほとんど発生しませんでした。

歯科医院の日頃の感染対策があったからだと思います。

当院でも、最新の感染対策ガイドラインに基づき、定期的な研修を実施しています。

4-3. 働きやすい職場環境の提供

スタッフが安心して働ける環境を整えることも、コンプライアンスの一環です。

当院では、労働基準法を遵守し、残業ゼロに向けての取り組み、産休・育休取得支援などを行っています。

5.歯科助手として働く魅力

歯科助手の仕事は、患者さんの笑顔を支えるやりがいのある職種です。

以下のような魅力があります:

- ・未経験からでも始められる

- ・専門性の高いスキルが身につく/資格取得できる

- ・「ありがとう」と言ってもらえる仕事

5-1. 未経験からでも始められる

特別な資格が不要なため、未経験でも挑戦しやすい職種です。

5-2. 専門性の高いスキルが身につく/資格取得できる

日本に6万8713軒もある歯科医院・病院口腔外科の多くで、歯科助手経験者は優遇採用されます。

歯科の医療用語、印象材や石膏の扱い、吸引の技能、保険や滅菌の知識と経験が重視されるためです。

5-3. 「ありがとう」と言ってもらえる仕事

歯科助手という仕事は、医療現場の中でも特に患者さんとの距離が近く、直接「ありがとう」という感謝の言葉をいただける機会が多い職業です。

歯科治療に不安を抱える患者さんに寄り添い、優しく声をかけたり、治療の流れを丁寧に説明したりすることで、患者さんの緊張を和らげることができます。

6.歯科助手の仕事の「大変な部分」も正直にお伝えします

6-1. 立ち時間が長い

歯科助手の仕事は、基本的に立ち仕事が多いです。

6-2. 覚えることが多い

歯科助手の仕事では、治療器具の名前や専門用語を覚える必要があります。

7.まとめ:歯科助手を目指す方へ

歯科助手は診療補助、器具管理、受付業務などさまざまな業務で歯科医院で活躍しています。

未経験からでも始められ、国家資格は不要ですが、専門性の高いスキルや知識を身につけることでキャリアアップが可能です。

もし歯科助手の仕事に興味を持っている方がいれば、ぜひ一度チャレンジしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

子どもがプレオルソを嫌がる場合、どうしたら良い?

2024年10月26日

子どもがプレオルソを嫌がる場合、どうしたら良い? ~低年齢の小児マウスピース型矯正を成功させるコツ~

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今日は、お子さんがマウスピース矯正装置を嫌がった時、どうしたら良い?というお話です。

お子さんの将来のために、せっかく始めたマウスピース矯正。

代表的なものにプレオルソ、ムーシールド、マイオブレイス、T4Kなどがあります。

しかし、いざ矯正装置を使い始めると、お子さんが嫌がって使ってくれない…

しばしば聞くお悩みです。

今回は、特にプレオルソについて、お子さんが嫌がった場合の対処法や実践的なアドバイスをご紹介します。

1 プレオルソとお子さんの心理

プレオルソは、毎日「日中1時間以上と就寝中」装着する矯正器具です。

プレオルソは柔らかく、歯茎にあたっても痛みはほとんど無い矯正装置です。

友達に見られるわけでも、痛いわけでもないプレオルソを、お子さんはどうして嫌がるのでしょうか?

それは、お子さん自身が歯並びに関心が薄く、矯正の必要性を感じていない低年齢で使用される矯正器具だからです。

親御様はお子さんの将来を考えて、歯並びを治してあげたい。

しかしご本人は、そもそも外見に対する意識が育つ前であり、モチベーションを保つことが難しいのです。

思春期になれば、矯正治療をさせてくれた保護者の方へ感謝する日が来るのですが、4~10歳というプレオルソの対象年齢においては「こんな面倒なことをするくらいなら、歯並びきにしないもん」と思ってしまうお子さんがいても仕方がないと思います。

2 お子さんにマウスピースを使ってもらいやすくなる方法

2- 1 お子さん本人が矯正治療に主体的に参加するように配慮する

保護者の方が準備したプレオルソを「はい、あとはお口に入れるだけよ」とお子さんに渡すより、お子さんが自分で準備するようにした方が、継続率が上がることが多いです。

具体的には

・プレオルソをお湯で軟化させて広げる作業をお子さんに任せる

・プレオルソをリテーナークリーナーなどで消毒する作業をお子さんに任せる

・装着時間の記録(ちゃんと使用できた日に、カレンダーにシールを貼るなど)をお子さんの仕事にする

などです。

ただし、お子さんに任せきりにするのではなく、保護者の方は毎日、手を出さずに側で見守ってあげる必要があります。

2-2 プレオルソの使用と楽しいことをセットにする

プレオルソを装着中は会話が難しいため、お子さんが不快に感じることもあります。

そういう時は、プレオルソとお子さんが楽しいと感じることをセットにしてみましょう。

・プレオルソの日中使用時間(1時間)はスイッチやスマホのゲームをやって良い

・プレオルソの日中使用時間はYouTubeを見て良い時間とする

などです。

ただし、プレオルソを入れたまま、他の事に夢中になるとお口が開いてしまうことがあります。

それではプレオルソの効果が期待できませんから、お口が開いてしまうようなら、お口にテープを貼ってあげるようにしてください。

3. 家族全体でのサポート

家族全員でサポートする姿勢も大切です。例えば、プレオルソを口腔内に装着して喋れない時に、他のご家族がみんなでおしゃべりを楽しんでいたら、プレオルソを外したくなってしまいますよね?

・プレオルソ使用時間に他のご兄弟は宿題をする

・プレオルソ使用時間=テレビやゲームをする時間は、ご兄弟もおしゃべりせずテレビやゲームを楽しむ

・小児矯正の進捗を家族で共有し、小さな成長もみんなで喜ぶ

・矯正装置をしっかり使用できたことを、毎日褒める、親御さんが喜ぶ

など、矯正治療を頑張っているお子さんが疎外感を感じたりしないよう、達成感を感じられるようにサポートをしてくださると、成功率がUPします。

特に低年齢のお子さんの場合、上手にできたことをご家族がとても喜ぶと、大きな達成感を感じてポジティブに矯正治療に取り組むことができるお子さんが多いです。

4.達成感を味わえる仕組みを導入する

小さな目標を達成するたびにご褒美を設けるなど、達成感を得られるような仕組みを取り入れると効果的です。

・引換券制度(エコノミートークン法)

ちゃんと装置を使えたらシールが貰え、シールを何個集めたらご褒美が貰える、という方法。

・コレクションインセンティブ法

男の子ならカードゲームのカード(遊戯王カードやポケモンカードなど)、女の子ならシールなどをコレクションしたいという気持ちを利用する方法。

カードゲームやフレークシールを一緒に選んで購入して、パックごとお子さんに渡さずに、毎日装置をちゃんと使えた1枚もらえる、という感じです。

5. まとめ

プレオルソによる小児矯正は、将来のお子さんの健康な歯並びと笑顔のために効果的な治療法です。お子さんが使用を嫌がる場合も、主体性を大切にしながら、家族でサポートし、楽しみと組み合わせていくことが大事です。

多少の困難があっても継続することで、必ず良い結果につながります。

- ・お子さんがプレオルソを嫌がるのは、頑張るモチベーションが湧かないからです。

- ・お子さんが主体的に矯正治療に参加する実感を持てるよう配慮したり、楽しいこととセットにしたりするなど工夫をすると、嫌がらなくなることも多いです。

- ・ご家族のサポートやご褒美作戦も有効です。毎日のことなので、ご褒美は引換券制にするか、廉価なものを集めさせるかなどの作戦がおススメです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

MFT特集7 舌癖と歯列不正のメカニズムについて

2024年9月26日

MFT特集7 舌癖と歯列不正のメカニズム~舌の悪い癖と歯並びが悪くなることの関わりについて~

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック、小児歯科専門医の吉村です。

今回は、MFT(口腔筋機能療法)の第7回として、舌癖がどのように歯並びに影響を与えるかを解説します。

第1章 舌癖と歯列不正の関係

舌癖は「舌が正しい位置にない状態」とも言えます。

舌に力が入っていないと、舌の厚みや模様がはっきりしません。

舌が正しい位置にあれば、力が入り、舌の模様がはっきりします。

例えるなら、牛タンのブロックのように厚みがあり、縦にしっかりとした形が舌の正しい姿です。

舌が弛緩して低位になると、上下前歯の間か、下顎に収まるようになります。

- ・舌が上下の前歯の間に収まるようになれば、舌突出癖が誘発され、『開咬』になります。

- ・舌が下顎に収まってしまえば、下顎歯列が拡大されて、『反対咬合』の傾向を呈してきます。

- ・上顎は舌の刺激が少ないため、横幅が狭く、口蓋が高く(上顎のくぼみが深く)なります。

- ・低位舌の場合、口輪筋が発達不全をおこし、お口ポカン(口唇閉鎖不全)になりやすくなります。

- ・お口ポカンになると、前歯は『出っ歯』の状態を呈する場合があります。

第2章 舌癖が発音に与える影響

舌癖は発音にも影響を与えます。

舌が正しい位置にないと、サ行やタ行の発音がくぐもった音になり、ナ行やラ行も正しく発音できなくなることがあります。

話している内容は通じるのですが、もごもごしゃべっている感じとか、飴玉をなめている感じという印象になりやすいです。

また、舌癖に関連する他の口腔悪習癖も、改善の難易度に違いがあります。

個人差はありますが、一般的に改善しやすいものとしにくいものに分けられます。

◆改善しやすいもの:原因が明確で、その癖を継続している期間が短いもの

- ・口唇閉鎖不全

- ・咬合力の低下

- ・弄舌癖

- ・口唇癖

- ・一部の歯列異常(非骨格性のもの)

◆改善しにくいもの:複合的な要因によるもの

- ・口呼吸

- ・構音障害

- ・異常嚥下癖

- ・長期の指しゃぶりや咬爪癖

複合的な要因によるものは、歯科的なアプローチのみでは治療が難しいことがあります。

舌癖は「舌を自由に動かす」感覚が失われている場合が多いです。

MFTや矯正治療を通じて、自由に動かせる舌と理想的な歯並びを手に入れましょう。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

まとめ

いかがでしたか?

- ・舌癖がある舌は力が入っておらず、厚みがなく、模様やしわがはっきりしていないという特徴があります。

- ・舌が低位である場合、上下前歯の付近に存在すれば開咬となり、下顎に位置すれば下顎前突になりやすいです。

- ・舌癖がある場合、構音障害(くぐもったような発音)になることがあります。

- ・舌の習癖には治しやすいものと治しにくいものがあり、舌癖のある期間の長さで治療難易度が変わります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯並びが治れば滑舌が改善する!?~滑舌と歯並びの関係~

2024年9月19日

歯並びと滑舌の関係

1. はじめに

こんにちは、つぼい歯科クリニックの院長 坪井です。

お子さんの滑舌が悪いことで悩んでいるお母さま方へ、今回は歯並びと滑舌の関係についてお話しします。

現代のお子さんの多くが、口唇や舌を正しく使えていないと言われています。

一般的に3割程度のお子さんが、舌や口唇を上手に動かすことが苦手な「口腔機能発達不全症」と言われていますが、小児歯科の臨床に携わる歯科医師の体感としては3割どころではなく、5~7割と感じています。

- 滑舌が悪い

- 舌の可動域が小さい

- 舌を挙上するのが苦手

- 風船を膨らますことができない

- 蝋燭を吹き消せない

- 普段から口が開いている

- 食事がとても時間がかかる

今回は、こうした「小児口腔機能発達不全症」の症状のうち、滑舌と歯並びの関係に焦点を当ててお話しようと思います。

2. 子供の滑舌と歯並び

歯並びが滑舌に与える影響は非常に大きいです。

歯の位置がずれていると、舌が正しい位置に動かず、発音が難しくなります。

例えば、歯並びの横幅が狭く、口蓋(上顎のお椀のような形態)が深い場合、舌を上に持ち上げて上顎に触れさせることが難しくなることがあります。すると「タ行」の発音が難しくなることがあります。

また、上の前歯が前に出っ歯となっていて、下の前歯との距離が大きく空いている場合、舌を上の前歯に擦って音を出す「サ行」が言いにくくなることもあります。

滑舌が悪いと、友達とのコミュニケーションに支障をきたしたり、コンプレックスになったりすることがあるため、可能ならば低年齢のうちに改善したいところです。

3. 歯列矯正の効果

横幅が狭く出っ歯型の歯並びと、正常な歯並びを見比べてみましょう。

横幅が狭く、出っ歯型の歯並び

正常な歯並び

横幅が狭くなってしまった場合、上顎が深くなってしまい、舌を当てるのが難しくなってしまいます。

こうして舌を正常に動かすことが難しい場合、ちょっと籠ったような発音になることが多いです(口蓋化構音)。

歯列矯正治療では前歯を引っ込めたり、(10歳以下の小児の場合は)急速拡大装置と呼ばれる、上顎の横幅をしっかり広げる治療などで、構音が難しくなってしまう原因を治療することができます。

急速拡大装置

4. MFTや言語聴覚士によるトレーニングの併用

歯列矯正だけでなく、筋機能療法(MFT)や言語聴覚士によるトレーニングも有効です。

当院は、口腔機能発達不全症のお子様が矯正治療を行う場合、ほぼMFTも併用しています。

*ただし、お子様の年齢が10歳以上の場合で治療効果が薄いと判断した場合は、ご自宅での簡単なトレーニングの指導のみとさせていただいています。

MFTについては、こちらの記事もご覧ください。

参考リンク:お口の機能発達は10歳までが勝負!

参考リンク:当院のMFTの様子(インスタグラム)

*インスタグラムは音がでますのでご注意ください

5. まとめ

いかがでしたか?

・滑舌と悪い歯並びには関係があり、歯並びを治すことで滑舌が改善することがあります。

・特に「タ行」「サ行」で特に改善が見られます。

・MFTや言語聴覚士によるトレーニングを併用した方が効果的です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

-1.jpg)

.jpg)