最近使われるようになった歯科材料と消えていった歯科材料(金属編)

2025年4月21日

こんにちは。岩国のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 副院長の吉村です。

今回も歯科材料分野のブログ(第3回)です。

歯科材料についての過去の記事はこちら

第1回 詰め物を歯にひっつける「接着」と、なるべく削らない歯科治療:MI(ミニマルインターベンション)

https://tsuboidental.com/blogs/archives/7032

第2回 歯科治療と接着性レジンセメントに求められる性質

https://tsuboidental.com/blogs/archives/7106

これまでのブログで書いてきましたが、歯科材料の進化と、それに伴って消えていく材料というのがあります。

20年前、僕の学生時代に、研究室で眺めたり、話に聞いていた材料が現実の臨床で使われる時代になりました。

最近の歯科材料は『体にやさしい』がキーワードのように思います。

その流れの中で、新たに出現した材料もあれば、消えていった材料があります。

今回はその視点で歯科材料を見ていこうと思います。

今回は金属材料編、次回はその他の材料(主には白い材料)にしようと思います。

1.「保険の銀」の特徴

口腔内は極めて過酷な環境です。

口の中では熱いもの、冷たいものが通過し、また酸性のもの、たまにアルカリ性のものが行きかいます。

また、細菌は多い人であれば1兆個(10の12乗)もいます。

環境が悪いと細菌はメチルカプタンなどの硫化水素化合物を出します。

これは口臭の原因でもある、きわめて酸化力が高い毒ガスです。

噴火口の匂いのあれです。

口の中では、金属は錆びます。

歯科治療でいわゆる「保険の銀歯」と言われる、「金銀パラジウム合金(金パラ)」は、金12%、銀50%、パラジウム20%、銅17%で構成されており、その他にもスズや亜鉛、インジウム、アルミニウムなども含まれています。

金銀パラジウム合金という名前ですが、銀が50%なので、要は銀合金です。

銀は加工性が良く、パラジウムは強度を高める効果があります。

金は耐食性を高めるために配合されていますが、口腔内で合金が科学的に安定するのには金やプラチナの合計が全体の75%以上を占める必要があるので、科学的に少し不安定というデメリットがあります。

銀のカトラリーや、銀のアクセサリーが黒くくすんでしまう現象を見たことがある人は多いかもしれません。

銀は硫化水素やメチルメルカプタンといった硫黄系のガスと結合して真っ黒な硫化銀を作る性質があります。

金銀パラジウム合金は、銀の性質(加工性は良いが科学的に不安定)のために金属イオンを放出しやすく、金属アレルギーの原因になったり、メタルタトゥーといって金属イオンが歯茎や歯に入り込むことで周囲の組織に入れ墨のような変色を起こしたりします。

一方で、加工性が良く、強度があるという優れた特徴も持っているため、詰め物や被せ物、ブリッジ、入れ歯などさまざまな形で使用されています。

2.「保険の銀」金銀パラジウム合金の歴史

金銀パラジウム合金の登場

戦後すぐ(1945~1955)には、日本には国民皆保険制度はありませんでした。

食糧難の中、虫歯になる人もほとんどいません。

しかし戦後の復興期(1955~1960)に国民の砂糖使用量が急増、虫歯も同時に爆発的に増えて「国民病」と言われるようになりました。

歯科治療において、安定した品質で安価に供給できる金属が求められました。

そこで1950年代後半に保険収載金属として登場したのが、金銀パラジウム合金でした。

金に比べると科学的安定性は大幅に劣るものの、当時の銀合金や銅合金に比べるとずっと安定していて、「国民病」となった虫歯の安価な詰め物として普及していきました。

金と比べて科学的に不安定という点については、登場当初から慎重な意見は多くありました。

金銀パラジウム合金の健康に対する慎重な意見と海外での使用状況

例えば『補綴歯科』誌(日本補綴歯科学会発行)1950〜60年代の号において、金パラの腐食性や生体適合性について慎重な意見が記載されています。

当時の補綴学者や材料学者の間では、パラジウムの生体への影響や銀の腐食性を懸念する声が、学術論文や座談会、討論記録の中での発言として多く見られます。

特に1959〜1965年ごろの文献に、「金銀パラジウムはコスト優先であり、理想的な補綴金属とは言い難い」とする記述もあります。

少し遅くに日本で開発された接着レジンは、現在では世界中で使用されています。

しかし、同じく日本で開発された金銀パラジウム合金は、日本以外ではほとんど使われていません。

特にパラジウムの使用については、法規制されている国(スウェーデン、ノルウェーなど)や慎重に検討せよとする国(ドイツなど)もあります。

3. 日本でも「保険の銀」金銀パラジウム合金の歯科での消費量は減少している

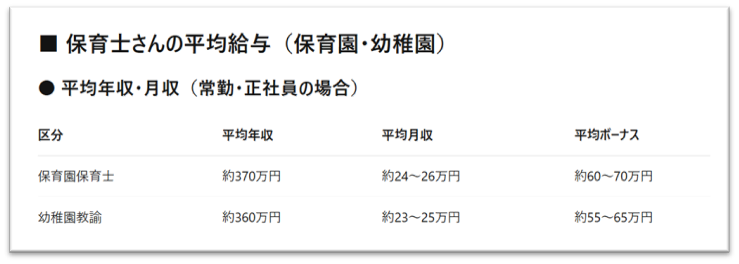

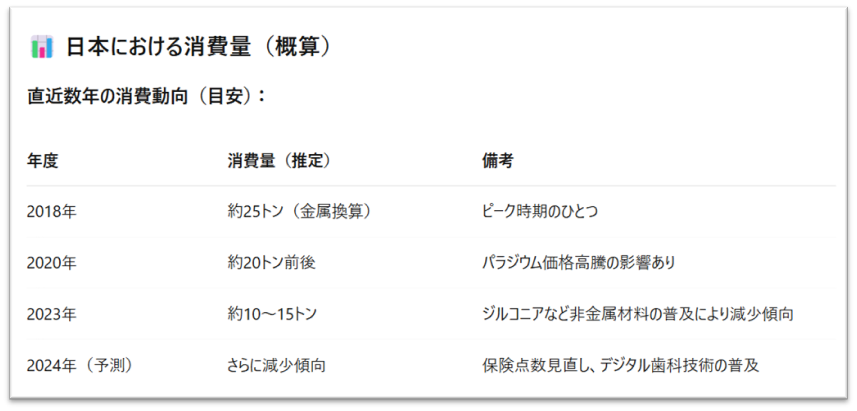

では、金銀パラジウム合金の日本国内での使用量はどう変わってきたでしょうか?

※ 上記はあくまで歯科用合金としての使用量の推定値です。

※2024年の推定消費量は10トンと言われています。

参考資料:

厚生労働省「歯科用貴金属材料の使用実態調査」

日本歯科材料工業協同組合 年次報告書

貴金属流通統計(田中貴金属、三井金属など)

金銀パラジウム合金はこの5~6年で6割も消費量が減っています。

他の材料の登場や、金属価格の高騰、虫歯の減少など、さまざまな背景によるものです。

まだまだ現役だけれども、使用量を減らし続けている材料だと言えるでしょう。

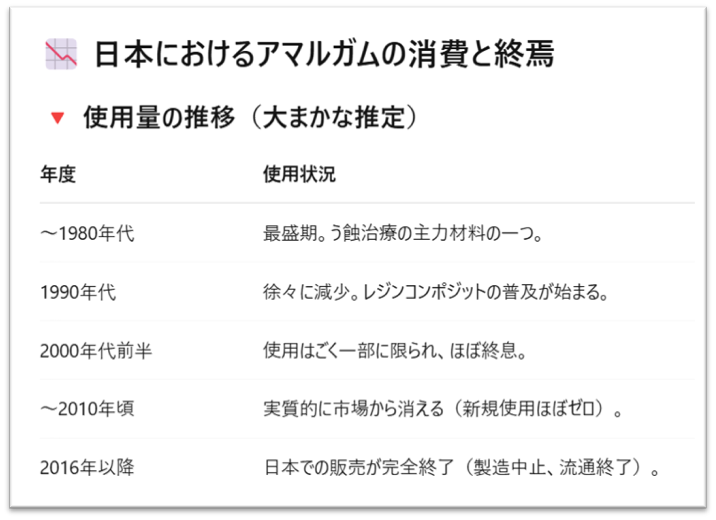

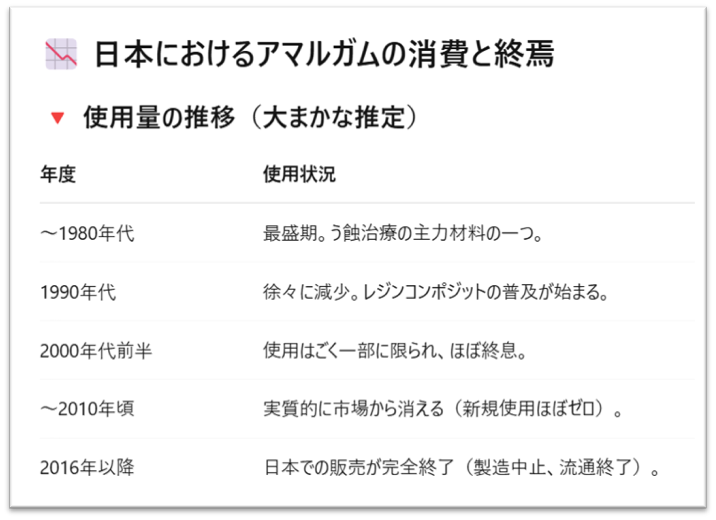

4. 消えた材料、水銀化合物「アマルガム」

消えていった材料としてはアマルガムがあります。

アマルガムは水銀化合物という意味で、水銀と銀、銅、スズといった金属の化合物です。

金属なのに常温での取り扱いが可能で(鋳造が不要)、固まってしまえば物理的に安定すると「されていた」ため、昔はよく使われました。

現在使われていない理由はデメリットの多さです。

アマルガムのデメリット

・作業時に有毒な水銀が気化してしまう

・科学的に不安定で着色、金属アレルギーの原因になること

・物理的にも強度が弱く、亀裂や破折が頻繁に起こること

・水銀を使用するため環境負荷が高いこと

・2019年の「水俣条約」施行のため水銀使用に対する法的規制が強化されたこと

・保険収載からも外されたこと

などから、現在では新規治療の際の選択肢としては完全に消えました。

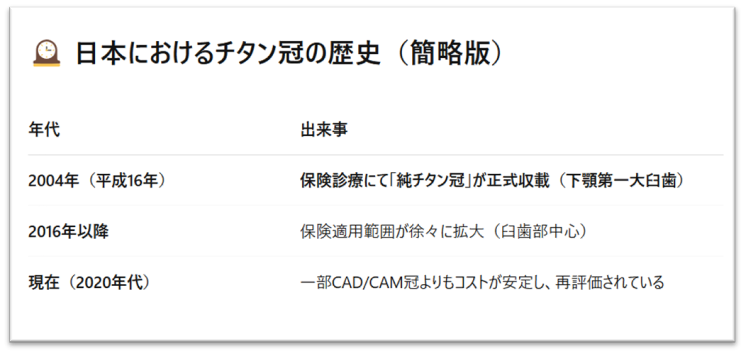

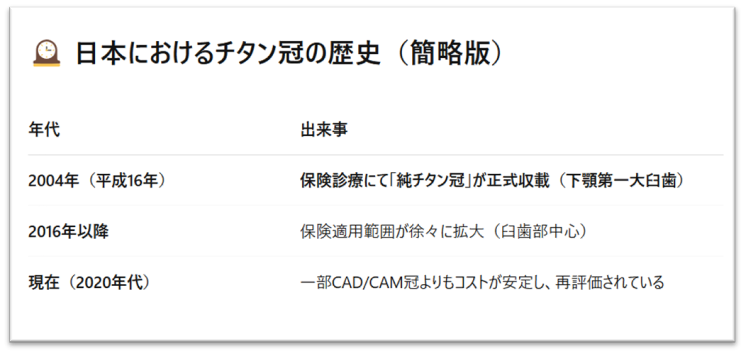

5. 新たに登場した金属「チタン冠」

最近日本で保険算定されるようになった金属には、純チタン冠があります。

チタンは酸化すると科学的に安定する材料で、生体親和性が高く、アレルギーを起こしにくいといった特徴があります。

またとても硬い材料です。

5-1)純チタン冠のメリット・デメリット

メリット

・生体親和性が高く、アレルギーが起きにくい

・腐食に強く、口腔内でも安定

・比較的低コストで保険適用が可能

デメリット

・加工に特殊設備が必要で、鋳造や溶接に技術を要する

・見た目が審美的に劣る(銀色)

・複雑な加工が困難であるため単冠にしか使用できない(インレーや連結冠、ブリッジはNG)

科学的に安定している点は金銀パラジウム合金より優れていて、高精度の加工が困難という点は金銀パラジウム合金より劣っています。

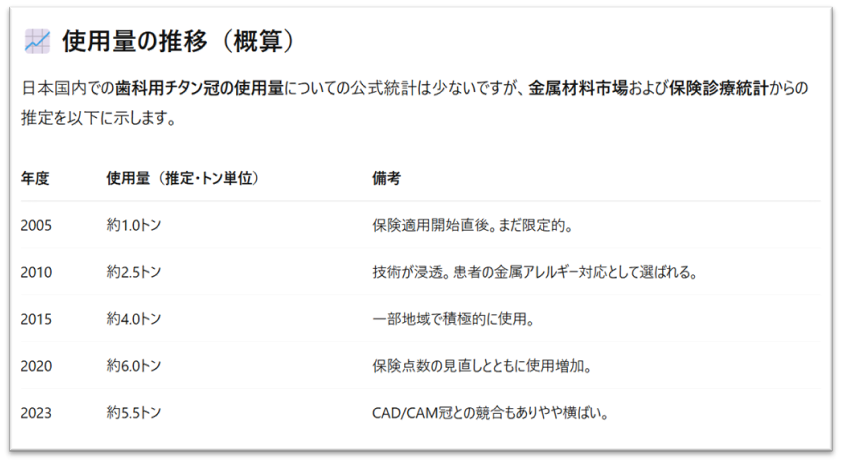

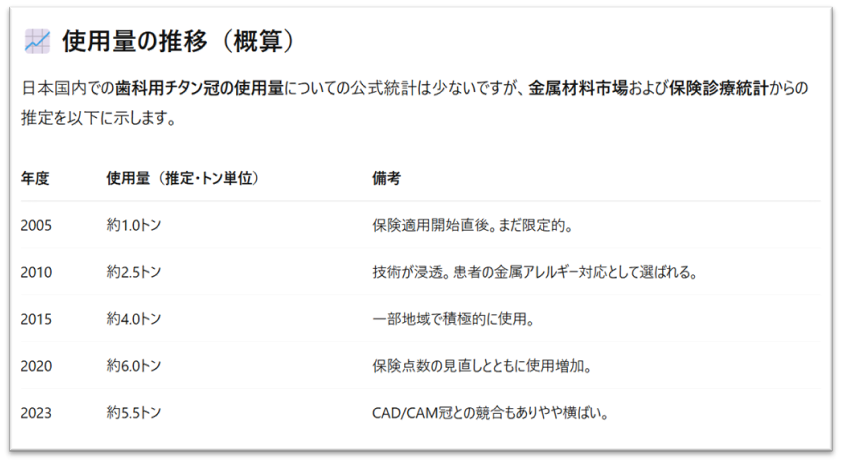

5-2)純チタン冠の日本における使用状況

2004年に保険収載されました。

2020年のロシア・ウクライナ戦争でパラジウムの価格が高騰したため(ロシアは主要なパラジウムの生産国です)金銀パラジウム合金の価格が高騰し、保険での使用が困難になった時期に「金銀パラジウム合金の代替金属」として一気に普及しました。

※ 歯科用チタンインプラントとは別の統計です。

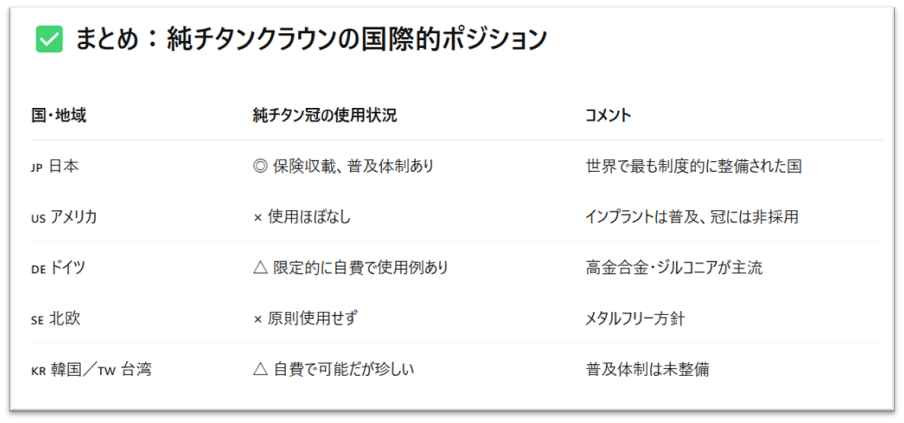

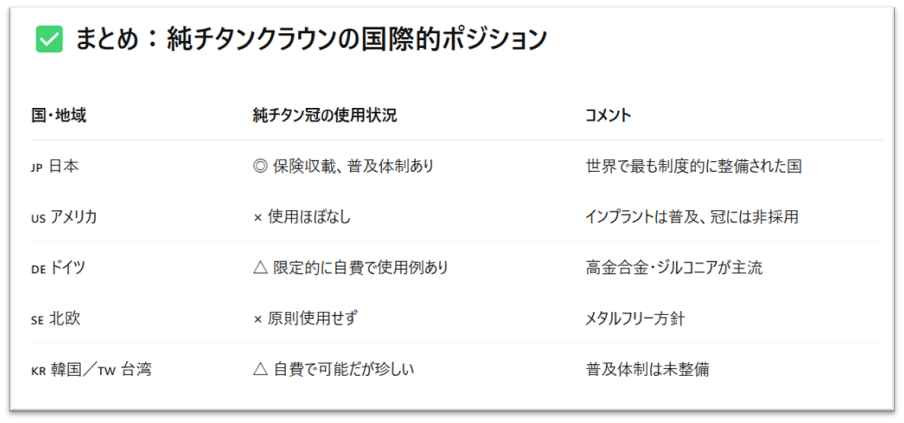

5-3)純チタン冠の世界的な使用は非常に少ない

結論から言うと、「純チタン冠を一般的に、しかも積極的に使用している国は非常に少ない」です。

ほとんどの国では、「インプラント体や義歯フレーム、インフラ構造物(コーピング)」にはチタンが使用されますが、単独クラウン(チタンクラウン)としての使用は限定的です。

ただこれは、「有害だから」ではなく

「加工に難があるのに、わざわざ純チタンを導入する必要ないよね」

「設備投資して作るのが銀色のチタン冠?白いジルコニアで十分だよね」

という感じです。

背景に、「日本は保険で使用する金銀パラジウム合金の代替金属がどうしても必要」という事情があり、

日本以外の国には金銀パラジウム合金は普及しておらず、最初からセラミックやジルコニアが普及していた、という事情があります。

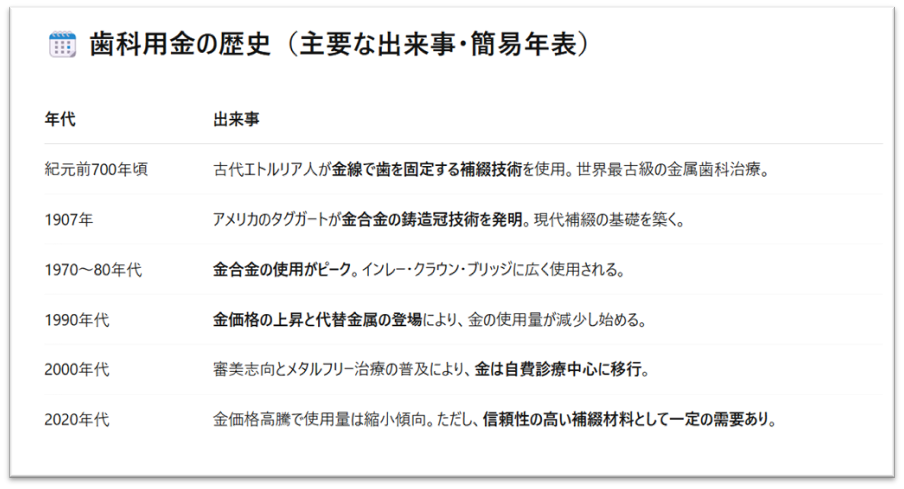

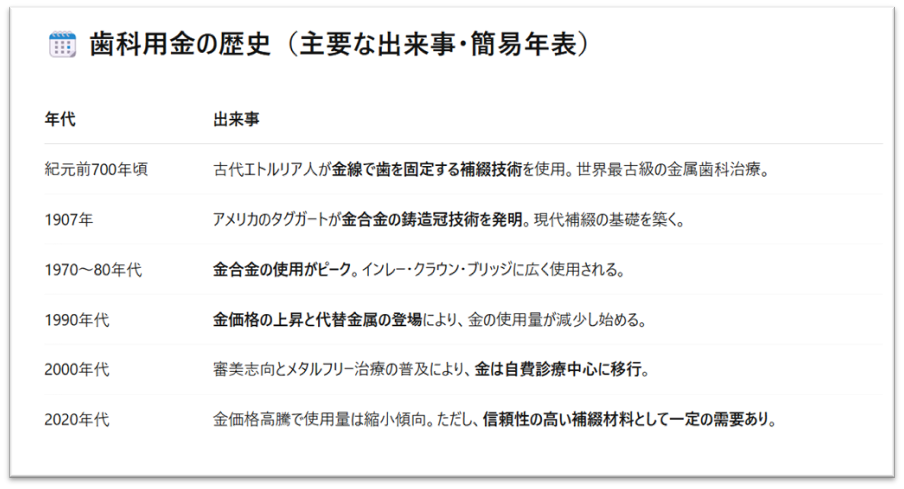

6. 世界最古の歯科用金属で現在も王者、ゴールド

「錆びない。体に優しい。柔らかさもあって扱いも楽。壊れない。そんな材料は存在するのか?」と言われたら、存在します。金です。

昔から使われており、安定性も高く、とても良い材料です。

6-1)歯科用金属としての金の歴史

世界最古にして、現在も最高の歯科用金属、それが金です。

6-2)歯科用金属としての金の特徴

加工性: 非常に高く、鋳造・研磨・適合性に優れる

耐久性: 長期的に安定し、破損・腐食しにくい

生体親和性: アレルギーリスクが低く、安全性が高い

虫歯の再発: 全ての歯科材料の中で最も起こしにくい

審美性: 目立つ

コスト: 高い

非常によい歯科材料ではありますが、「目立つ+高額」という大きな欠点があります。

特に価格面については、政情不安になって為替への信頼性が下がると、金相場は必ず上がってしまいます。

近年のあまりの相場の上昇に、ゴールドを選択する患者さんが「財テクの一種と思うわ」と冗談を仰るほどです。

7.現在の歯科用材料は「体に優しい」がキーワード

かつて歯科用材料として盛んに使用され、現在では使用量が減った材料の特徴の共通点は

以下の通りです。

長所:操作性、加工性が良い(歯医者が扱いやすい)

短所:科学的に安定性が低い(錆びやすさ、アレルギーの原因になる)

現在では「手間暇よりも、少しでも患者さんの体に良いものを」という価値観が、患者さんにとっても歯科医師にとっても、主流の考えになってきたと思います。

もう一つ言うと、

最も安く、安全で、一番良い材料は自分の自前の歯ですよ!

ぜひ、大事にメンテナンスしてくださいね♪

まとめ

いかがでしたか?

・現在の歯科材料は『体に優しい』が重視されるようになりました。

・金は最古の歯科用金属でありながら、現在でも最も高品質な歯科用金属です。

・最も安全で安価で高性能なのは自前の歯です!

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

歯科医院のお仕事 ~保育士編~

2025年4月12日

こんにちは、岩国の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は歯科医院のお仕事シリーズの第5弾、「保育士」編です!

保育士と聞くと、多くの方がまず思い浮かべるのは、保育園や幼稚園で子どもたちのお世話をする姿かもしれません。

実は、歯科医院で活躍している保育士さんも、たくさんいるんです!

もしかすると「歯科医院の保育士さん!?」と思われる人もいるかもしれませんし、「私歯科医院で見たことあるよ」と思われる人もいるかもしれません。

当院にも2名在籍しておりますし、保育士さんが歯科医院に勤めることは、他院でも珍しいことではありません。

今回は「歯科医院の保育士さんのお仕事は、保育園・幼稚園の保育士さんのお仕事とは何が違うのか」や「歯科の現場で保育士さんがどんなことを期待され、活躍しているか」について、解説します。

過去のお仕事シリーズはこちら

・歯科医師と歯科衛生士の業務範囲って、どうちがうの?

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6895

・歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。

~患者さんへも自分たちにも〜

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6922

・歯科医院のお仕事 ~医療事務編~

https://tsuboidental.com/blogs/archives/7059

・歯科技工士ってどんな仕事? 勤め先が歯科医院の場合とラボの場合で、仕事はどう変わるの?

https://tsuboidental.com/blogs/archives/7089

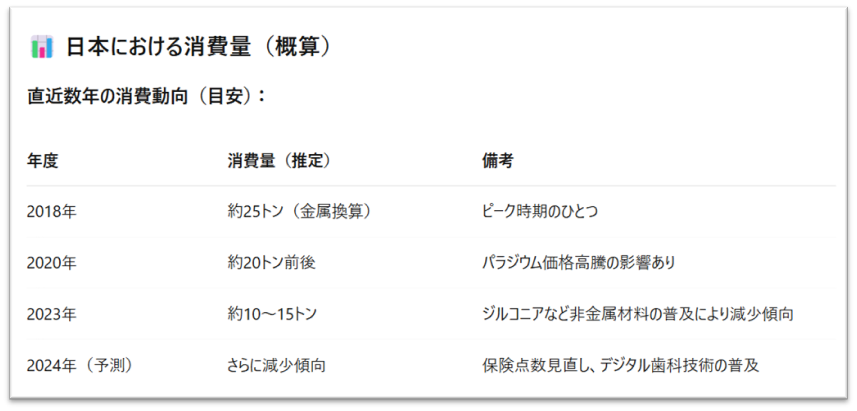

1.歯科医院の保育士さんと、保育園・幼稚園の保育士さんの業務や待遇の違い

1-1)保育園・幼稚園の保育士の業務内容や待遇

保育士さんといえば、保育園や幼稚園で一日を通して子どもたちと関わり、遊びや食事、昼寝、集団活動などを通して心身の発達を促す、というイメージが一般的です。

「先生」として、子どもたちと1年を通して関わっていく、かけがえのない仕事です。

一方で近年、勤務時間の長さや残業問題、法的責任や保護者の要求内容の増加によるストレス等が原因で離職する保育士さんは多く、働きやすさという点では課題があると言われています。

-300x300.png)

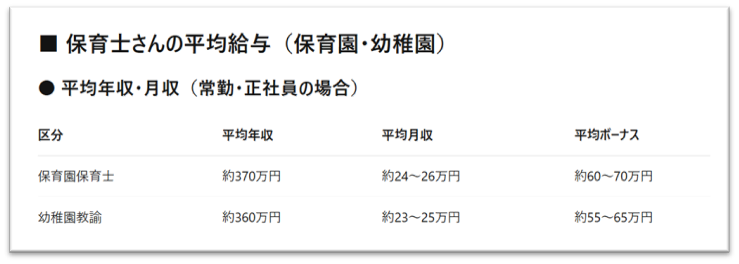

■ 保育士さんの待遇(保育園・幼稚園)~常勤・正社員の場合~

・保育園の保育士 月収24~26万円

・幼稚園教諭 月収23~25万円

・勤務時間

シフト制 7時~16時、9時~18時、11時~20時/10時~19時 など

・平均残業時間 月6~10時間(サービス残業の時間は含まない数字)

・残業の主な内容 日誌・連絡帳、行事準備、掃除、会議など

・働き方の課題 サービス残業、持ち帰り業務 など

・平均年間休日数 105日~110日程度(園により差がある)

■保育園・幼稚園の保育士さんのサービス残業問題

上記の平均残業時間にくわえ、園によってはサービス残業が依然としてあると言われています。

・ 「保育士バンク!」2023年調査より

サービス残業が「月10時間以上ある」と回答した人が約40%。

そのうち、月20時間以上サービス残業している人も1割強存在。

・ 「日本保育協会」報告書より(2022)

実働8時間を超える業務のうち、半数以上が「手当なし」と回答。

特に中小規模の私立園では、平均11.4時間/月のサービス残業という結果も。

・ サービス残業は、連絡帳・日誌の記入、行事準備、自宅で壁面制作や行事の準備をするケースが多いと言われているようです。

1-2)歯科医院に勤務する保育士さんの待遇

待遇面のメリット

一般的には、保育園幼稚園と比べて勤務時間が短いところが多い。

(シフト制よりも固定時間制が多い)

残業が少なめ、サービス残業や持ち帰りの仕事がない医院が多く、働きやすさが魅力です。

また、責任の面でプレッシャーを感じにくい環境というのも魅力です。

過去、許可外保育施設での乳児死亡事故で、担当保育士の過失が問われた裁判がありましたが、歯科医院では、診療については歯科医師が責任を負いますし、託児業務時は一人のお子さんを一人の保育士が時間内でお預かりするため、複数のお子さんを同時にお預かりする保育園幼稚園と比較すると、事故のリスクは極めて低いと言えます。

待遇面のデメリット

年収を比較した場合、保育園幼稚園の方が高いと言えます。

賞与と残業代が年収を高くしていると推測します。

月給で比較すると、勤務時間あたりの給与は歯科医院の方が高いように思いますが、年収は保育園幼稚園の方が高いと思われます。

保育園幼稚園は責任も重く、勤務時間も長いので、順当と言えるかもしれません。

■ 当院の保育士さんの待遇(2025年4月現在の情報)

月収 23~27万円(兼任内容による)

年間休日数 120日(完全週休2日)

残業時間 月間3時間以下(終業後残業1日10分以内)

MFTの指導の仕方や、写真の撮影方法など、勤務時間内に仕事を学ぶ時間を確保しています。

2.歯科医院の保育士さんの業務

保育園幼稚園の保育士と歯科医院の保育士の業務の違い

歯科医院に勤務する保育士さんは、保護者の治療中にお子さんをお預かりしたり、保育士として患者さんの指導業務を行うこと以外に、歯科助手や受付、電話応対、医療事務なども兼任して担当する職場が圧倒的多数です。

したがって、保育園・幼稚園勤務との大きな違いは、「保育業務のみではない」という点です。

つまり「保育士でありながら、医療従事者の一員」としての働き方になります。

歯科医師・歯科衛生士・受付・医療事務・歯科技工士などの多職種と連携する必要があるため、保育以外の知識を覚えることが要求されます。

「保育士としてだけでなく、医療従事者としてもスキルアップできてお得!」と感じる人にはメリットになりますし、「私は保育士業務を極めたいから、保育士業務以外のことはできるだけやらない職場に勤務したい」という人にはデメリットになります。

歯科助手や医療事務、受付と兼任する場合

歯科医院の保育士さんは、歯科医院の勤務歴が長い人ほど、託児よりも他の業務の比率が増えていきます。

保育以外の業務をたくさん担当できたり、矯正や筋機能療法のカウンセリングや指導ができたりすると、医院の中で活躍の場がどんどん広がり、職場からの評価も上がっていくことが多いです。

2‐1)歯科助手業務

歯科医師の治療のサポートや、器具の準備・片付けなどを行う仕事です。

保育士資格を持っているけれど、前職も歯科助手でした、という方も多く、歯科医院の保育士さんの多くが歯科助手を兼任しています。

職場によっては、保育士さんは滅菌や器具の片付けだけで、セメントを練ったり石膏を流したりなどの、より診療に入り込んだ介助業務は行わない、としている医院もあります。

最近は、滅菌の機械化も進んできて難易度が下がっているので、最初の仕事として滅菌から覚える、という職場は多いかもしれません。

2‐2)受付・電話応対業務

患者さんの受付や会計、電話応対などの「受付業務」や、カルテ管理などを担うこともあります。

歯科医院の受付業務は、診療の内容が分かっていないと予約を取ることもできませんので、歯科の知識も覚えなくてはなりません。

(院内処方の場合は)歯科医師の指示通りのお薬を準備したり、保険証・マイナ保険証・福祉医療受給者証・障がい者手帳など保険制度をよく理解して会計業務をしたりなど、専門知識を覚えていく必要があります。

保育士さんは託児しながら受付のヘルプに入る、という形から仕事を覚えていくことも多いです。

3.歯科医院の保育士さんの業務 ~MFT(口腔筋機能療法)や食育部門がある場合~

最近では、歯科医療と連携したMFT(口腔筋機能療法)や食育に力を入れる歯科医院も増えてきました。

MFTにおいて、保育士さんが担う役割は非常に重要です。

3‐1)MFT(口腔筋機能療法)の検査・カウンセリング・指導

MFTは、舌や唇、顔面の筋肉を正しく使えるように訓練する療法で、主に小児矯正や口腔機能発達不全症の改善に用いられます。

保育士さんは、子どもに寄り添いながらMFTのトレーニングを支援し、家庭での継続指導やモチベーション維持のサポートを行います。

保育の専門知識に加え、子どもの発達に理解がある保育士さんだからこそ、楽しくトレーニングする工夫もできます。

ずっとお口をあけっぱなしで口呼吸していたお子さんが、口を閉じられるようになり、明るい笑顔でトレーニングを卒業していくのを応援する、とてもやりがいがある仕事です。

3‐2)食育指導

食育指導も、歯科との親和性が高い分野です。

保育士さんは、咀嚼や飲み込み、姿勢など、食事の基礎となる力を育てるサポートを行います。

親子向けの食事相談や離乳食の相談などを担当することもあります。

こうした専門部門があると、保育士さんは「教育者」としての視点を活かしながら、歯科医療の一部を担う役割を果たすことになります。

4.歯科医院の保育士さんの業務 ~企業内保育園がある場合~

近年、スタッフの働きやすさを重視する大型の歯科医院では、企業内保育園を併設している施設もあります。

医院で働くスタッフのお子さんを預かる保育施設で、保育士さんが中心となって運営しています。

一般的な保育園と異なり、お子さんの人数や行事が少ないことが多く、休日は歯科医院の保育士さんと同レベルであることが多いです。

残業や勤務時間に関しては、保護者(診療スタッフ)の出勤時間を短く調節するところまでできている施設は、他の診療メンバーと同じくらいの勤務時間にできますが、圧倒的に少ないのが現状です。

診療メンバーがフルタイム勤務するようにしている施設では、診療室メンバーよりも企業内保育園スタッフは勤務時間が長く設定され、シフト制になっていることが多いかと思います。

岩国市では、企業主導型の保育施設は大型の病院や大企業で数軒導入されているところがあります。

企業主導型保育施設は、保育士さんの勤務時間が7時~19時/19時30分というところが多く、当院では『保育士さんの働きやすさ』という観点から導入は考えていません。

5.まとめ

いかがでしたか?

・歯科医院の保育士は、保育以外の業務も多く兼任します。

・歯科医院勤務の保育士は残業が少ないことが多いです。

・歯科医院の保育士は、医療スタッフの一員として柔軟な対応力が求められます。

・MFTや食育指導など、専門分野での役割を担って活躍できることもあります。

歯科医院で働く保育士さんは、従来の保育とは少し違った役割を担っています。

お子さんを安心させる存在として、また医療スタッフの一員として、保育と医療の橋渡しをしている貴重な存在とも言えます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯科レーザー治療のメリットと注意点とは?

2025年4月5日

こんにちは、つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科の歯科医師 藤東です。

今日は、歯科におけるレーザー治療についてお話しします。

レーザー治療は、虫歯や歯周病の治療、外科処置など、さまざまな場面で活用されている治療法です。

この記事では、レーザー治療の特徴やメリット、注意点 について詳しくご紹介します。

1. 歯科におけるレーザー治療とは?

レーザー治療は、特定の波長の光を利用して、組織を切開・蒸散・凝固する技術 です。

医科の分野では、皮膚科や眼科などでも使用されており、歯科でもさまざまな治療に応用されています。

主に以下のような治療に使われます。

✅ むし歯の治療(小さな虫歯を痛みなく削る)

✅ 歯周病の治療(歯ぐきの炎症を抑え、殺菌する)

✅ 口内炎の治療(痛みを和らげ、治りを早くする)

✅ 知覚過敏の緩和(歯がしみるのを抑える)

✅ 歯ぐきの黒ずみ除去(メラニン色素を除去し、ピンク色の歯ぐきにする)

✅ 根の治療の際の洗浄(蒸散作用を利用して泡の力で洗浄)

*ここでは当院で使用されているエルビウムヤグレーザーについて解説します。

2. レーザー治療のメリット

エルビウムヤグレーザーには、従来の治療方法と比べていくつかのメリットがあります。

2-1)痛みが少ない

レーザーは組織の水分を瞬時に蒸発させながら処置を行うため、神経を刺激しにくく、痛みが軽減されます。

麻酔が必要ない場合もあり、特に歯を削る音や振動が苦手な方に適した治療です。

2-2) 出血が少なく、治りが早い

・止血作用により出血を最小限に抑えられる

・殺菌効果により治療後の感染リスクが低い

・温熱効果によって傷の治りが早い

2-3) 知覚過敏の症状を抑えられる

軽度な知覚過敏に対しては、レーザーを当てることでしみる症状を抑えられる 可能性があります。

ただし、むし歯でしみる場合は削る治療が必要になるため、従来の削って詰める治療が必要です。

2-4) 歯ぐきの黒ずみを改善できる

メラニン色素が沈着して黒ずんだ歯ぐきに対して、レーザーを使用することでピンク色の健康的な歯ぐきを取り戻すことができます。

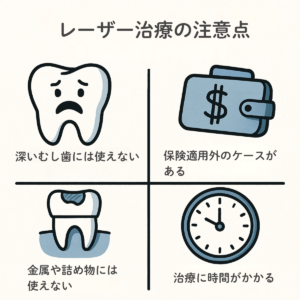

3. レーザー治療の注意点

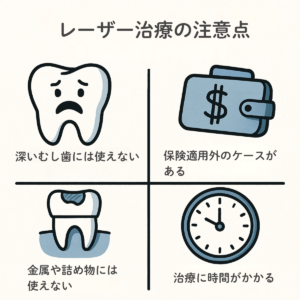

レーザー治療には多くのメリットがありますが、すべての症例に適用できるわけではありません。

3-1)深いむし歯には適用できない

レーザーは初期のむし歯や小さな虫歯には有効ですが、象牙質に達したむし歯や神経に近い虫歯には従来の治療が必要になることもあります。

3-2) 保険適用外の治療もある

虫歯や口内炎、歯周病治療など、大半の場合には保険が適用されますが、歯ぐきの黒ずみ除去などは、自由診療(自費診療)となります。

3-3) 金属や詰め物には使用できない

レーザーの種類によっては、金属の詰め物や被せ物に影響を与える可能性 があるため、適用できないケースがあります。

治療前に歯科医師と相談しましょう。

3-4)時間がかかる

レーザーは照射範囲(レーザーの当たる部分)がとても小さく、従来のドリルのような器具に比べて削る力がとても弱いです。

小さな面積で光を当てていくため治療に時間がかかってしまいます。

虫歯治療でレーザーがあまり用いられない最大の理由です。

そのため、お子さんの治療にはあまり向きません(長時間、口を開けて我慢できないことが多いため)。

まとめ

いかがでしたか?

・歯科におけるレーザー治療は、痛みが少なく、出血や感染リスクを抑えられるなど、多くのメリットがあります。

・歯ぐきの治療、知覚過敏の緩和には特に有効です。

・多くの処置にレーザー治療は保険適応で使用できます。

・歯肉の黒ずみ除去は保険適応外になります。

つぼい歯科クリニックではレーザー治療を受けることが可能です。

レーザー治療が気になる方は、お気軽にお尋ねください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

-300x300.png)