保険適応の入れ歯(義歯) 部分入れ歯の場合

2025年2月26日

保険適応の入れ歯(義歯) ~部分入れ歯の場合~

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今日は「保険の入れ歯」の第二弾として、部分入れ歯の話題です。

総入れ歯については、前回の記事をご覧ください

前回、日本の現在の保険制度では、保険で作れる入れ歯にはそれなりの制限がある、というお話をさせていただきました。部分入れ歯も同じで、歯にひっかけるバネの部分の形や設計、材質などが細かく決められています。

1 保険の入れ歯と自由診療の入れ歯の違い

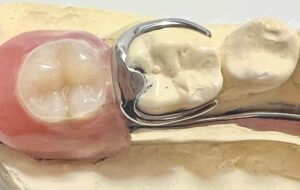

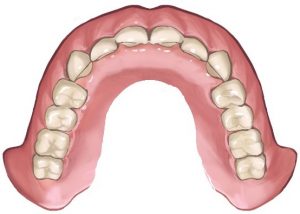

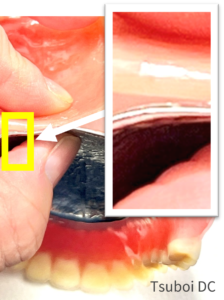

写真左:保険の入れ歯 写真右:自由診療の入れ歯(ノンクラスプデンチャー)

右の写真の入れ歯は、最も一般的な入れ歯のバネ(クラスプ)で「エーカースクラスプ(二腕鉤)」と言います。1925年(なんと100年前!)にAkers氏が開発したことで、この名前で呼ばれています。

左の写真の入れ歯は、ポリアミド樹脂のいわゆる「ノンクラスプデンチャー」です。

ノンクラスプデンチャーといっても、バネが無いわけではなく、樹脂製のバネがあります。

金属のバネでないので、見た目が綺麗です。保険診療では、樹脂製のバネは認められていないので、この入れ歯は自由診療となります。

では、次の写真を見てみましょう。

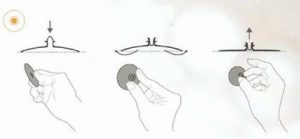

上:保険の入れ歯のバネの設計(イメージ)

下:自由診療の入れ歯(ミラクルデンチャー)の設計

保険の入れ歯は、歯の軸と入れ歯の着脱方向を概ね一致させるため、エーカースクラスプを歯のアンダーカットに入れて固定します。

ミラクルデンチャーは歯の軸と入れ歯の着脱方向をあえてズラすことで、エーカースクラスプを使わずにアンダーカットに入れ歯を収めるため、金属のバネを使わずに入れ歯を固定することができます。

ただし、保険診療ではこのような設計は認められていないため、自由診療となります。

2 保険診療の入れ歯の「バネ(クラスプ)」はすべて金属製

2-1)エーカースクラスプ

最も一般的なクラスプです。鋳造された金属製で、歯のアンダーカット部分に引っ掛けて入れ歯を固定します。保険診療で広く使用されており、経済的ですが、目立ちます。

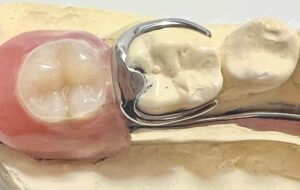

写真:エーカースクラスプ

鋳造された金属製のバネが、歯を頬側と舌側から挟みこんで、3面4隅角(3方向から4つの歯の角)をしっかり掴みます。

入れ歯がスポッと抜け落ちないように、このエーカースクラスプは歯のアンダーカットにもぐりこみます。

アンダーカットに金属の弾性を利用して装着することで、パチッ!という装着感が得られます。

一方で、入れ歯の着脱時にエーカースクラスプが歯を揺さぶってしまうことで、クラスプがかかっている歯が時と共に揺れてきやすくなってしまう、というデメリットもあります。

噛んだ時の力はクラスプがかかっている歯に強く伝わるので、長期間の使用で歯がグラグラになって、抜けてしまった…という悲しいケースは、残念ながら保険の部分入れ歯ではかなり一般的にみられます。

エーカースクラスプの長所

エーカースクラスプの短所

2-2)ワイヤークラスプ

金属の針金を曲げて作られたクラスプです。保険適用内で使用可能ですが、耐久性や保持力がエーカースクラスプに比べて劣ることがあります。

2-3)コンビ鉤

表側はワイヤー、裏側は鋳造された金属でできています。エーカースクラスプとワイヤークラスプのコンビネーションです。

2-4)ダブルエーカースクラスプ

隣り合う2本の歯の両方にエーカースクラスプを装着したい時に使用する、エーカースクラスプを2個まとめたような形のクラスプです。

3 自由診療の部分入れ歯ってどんなもの?

保険診療で認められていない材料・設計・製作方法で作られた全ての入れ歯が、自由診療の入れ歯になります。

3-1)材料が認められていないもの

保険診療の入れ歯は、「アクリル樹脂」と「スルフォン樹脂」のみです。

ですから、ノンクラスプデンチャーに良く用いられるポリアミド樹脂や、最近では金属の代わりにジルコニアを用いた義歯などは自由診療の範囲となります。

3-2)設計が認められていないもの

Iバー、Tローチバー、リングクラスプ、ヘアピンクラスプなど、目立ちにくくて歯への負担が小さい装置は、たとえ材料がエーカースクラスプと同じ金属を用いたとしても、保険では認められていません。

また、ミラクルデンチャーのように入れ歯の着脱方向が特殊な設計も、保険診療では認められていません。

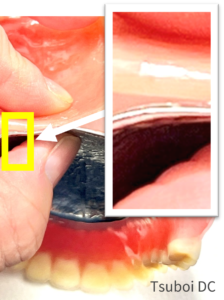

写真:ミラクルデンチャー(アクリル樹脂製)

材料は保険診療のものと同じですが、着脱方向の設計が保険義歯とは異なります。

3-3)製作方法が認められていないもの

保険診療では、入れ歯は歯や顎の印象剤(口の中に入れたら固まる材料)で型をとること、と決まっています。

今は3Ⅾスキャナで光学印象して、パソコンで入れ歯の設計を行って…ということも、技術的には可能ですが、2025年2月の現在は保険診療では認められていません。そのため、3Dスキャナやパソコンによる設計の入れ歯は自由診療となります。

*先進技術の保険適応化も少しずつ進んではいるので、いずれは認可されるのでないかと思っています。

4.自由診療の入れ歯って、どんなところが優れているの?

保険診療では「噛むという機能を回復できる」ことが最重視されているため、下記の要素は軽視されがちです。

保険診療の入れ歯ではあまりカバーされない内容

- ・見た目が目立たない

- ・揺れている歯でも残せる

- ・歯への負担が軽減される

- ・通院回数を減らすことができる

- ・小さい/薄い入れ歯にできる

自由診療の入れ歯は、保険の入れ歯のデメリットを軽減する特徴のものが多いです。

当院の場合は、自由診療の部分入れ歯で最も人気なのは「ミラクルデンチャー」です。

ミラクルデンチャー

写真:様々なタイプのミラクルデンチャー

ミラクルデンチャーの長所

- ・歯が揺れていても噛みやすい

- ・歯に負担がかかりにくいため、バネがかかる歯が揺れずに長持ちしやすい

- ・保険の入れ歯よりはサイズが小さくなることが多い

- ・エーカースクラスプを使用しないため、見た目が良い

- ・希望により金属不使用にもできる(その場合はサイズがやや大きくなる)

- ・外れたり浮いたりしにくいため、噛みやすい

- ・歯を新たに失うなどしても増歯修理が可能。修理して長く使用できる。

ミラクルデンチャーの短所

- ・入れ歯の出し入れに多少の練習が必要(回転するように入れることが多いです)

- ・自由診療であるため、費用がかかる(税込み22万円~)

- ・設計によっては一部金属パーツを使用した方が良い症例もあるため、必ずしもメタルフリーにできないこともある(事前に相談できます)

5 初めての部分入れ歯。保険か自費か、迷った時には?

まずは模型を手にとって、大きさや材質、それぞれの特徴をしっかりとご確認されることをおススメします。

入れ歯の種類によって、術前に終えておくべき処置が変わってしまうことが多いからです。

保険の入れ歯と比較した、ミラクルデンチャーの特徴

歯を削らなくてすむケースが増える

保険の入れ歯の場合、設計によって「レストシート」「グルーブ」「プロキシマルプレート」など、歯を少し削って入れ歯の安定性を高める処置が必要となることが多い。しかしミラクルデンチャーでは削らないことが多い。

抜歯せずにすむケースが増える

保険の入れ歯では、揺れが大きい歯をあらかじめ抜歯してから入れ歯製作に入ることが多い。

しかし、ミラクルデンチャーでは、揺れている歯を残して入れ歯製作に入ることが多い。

自分にとってどちらが望ましい入れ歯であるか、しっかり考えていただくのが大事だと思います。

6 入れ歯は眼鏡のようなもの

自費の入れ歯にすれば、「まるで天然の歯のように、入れ歯であることを忘れられるのでは!?」と期待される方もいるのですが、私はいつも「入れ歯は眼鏡のようなものです」とご説明しています。

私は子どものころからずっと近視で、小学生時代から眼鏡を使用しています。

なので、眼鏡は体の一部だと思って出費は惜しまず、それなりのランクの眼鏡を診療用・出張用・PC作業用・自宅用…と使い分けています。

でも、くつろぐ時は眼鏡をはずします。

だって裸眼の方が、楽ですからね。

部分入れ歯も眼鏡と同じです。

「使っていることを忘れる瞬間はある。けれど、食事以外の時は、つけない方が楽」なんです。

メガネはかけないと見えないだけですが、入れ歯は使わないと歯が動いて噛み合わせが変わってしまう

眼鏡は使わないと見えにくいだけですが、入れ歯は使わないと噛みにくいだけじゃなく、歯が動いて咬み合わせが崩壊していってしまいます。

なので、楽だから使わない、ってわけにはいかないのです。

メガネを入れ歯に例えると

保険の部分入れ歯を、1万円程度の高コスパ眼鏡にたとえるならば、

自由診療の入れ歯が10~15万円程度の高級眼鏡、

コンタクトがインプラントで、

レーシック手術がブリッジでしょうか。

インプラントやブリッジについては、過去の記事をご覧くださいね。

参考リンク:歯を失ってしまった後、どんな治療法があるの?

治療法を比較検討する際には、「部分入れ歯」の中だけの比較ではなく、ブリッジやインプラントも含めて、最もご自身に適した治療法を検討されることが、長い目で見ると大事になってくると思います。

まとめ

いかがでしたか?

- ・保険の部分入れ歯は経済的ですが、設計や材質に制限があり、歯への負担が大きい場合があります。

- ・自由診療の部分入れ歯は、見た目や機能性に優れ、歯への負担を軽減できます。

- ・部分入れ歯を選ぶ際は、保険・自費の違いを理解し、模型を確認しながら自分に合った選択をすることが大切です。

- ・入れ歯は「眼鏡のようなもの」と考え、生活に合わせた最適な治療法を選ぶことをおススメします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

保険適応の入れ歯(義歯) ~総入れ歯の場合~

2025年2月10日

保険適応の入れ歯(義歯) ~総入れ歯の場合~

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は「保険の入れ歯」についての話題です。

日本では、歯を失った場合に保険で入れ歯を作ることができます。 入れ歯が合わなくなってしまっても、入れ歯を作ってから半年経てば新しい入れ歯を保険で作れる…という、世界的に見ても本当に恵まれた制度です。 しかし、保険で作れる入れ歯には、実はそれなりの制限もあります。 今日は、保険で作れる入れ歯にはどんな種類があるのか、どういった制限があるのかについて、詳しくお話ししたいと思います。

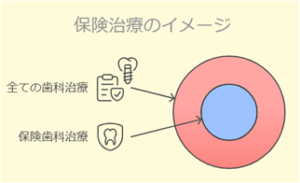

1 保険でカバーされる医療は、治療の選択肢の一部だけ

インプラントや歯列矯正が保険でカバーされないことは、よく知られています。 (正確には、癌で顎骨を除去した場合のインプラントや、唇顎口蓋裂や骨変形症の歯列矯正は保険でカバーされます)

保険治療は、使用可能な材料や決められた作り方、形態などが、非常に細かく決まっています。 詳しくは過去の記事をご覧ください。

保険も「入れ歯全体のうちの一部」が保険でカバーされています。

2 保険でカバーされる入れ歯ってどんなもの?

では、どんな入れ歯が保険でカバーされているのでしょうか? 今回は総入れ歯の実物の写真をご覧いただきます。

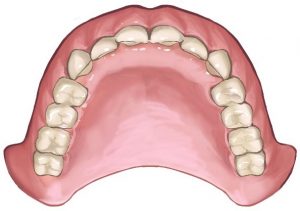

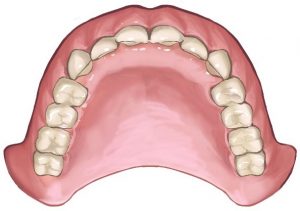

総入れ歯(左:保険の入れ歯 右:自由診療の入れ歯)

保険でカバーされる総入れ歯は、すべてが樹脂製のものです。

保険でカバーされない総入れ歯の代表的なものに、金属床義歯という、見えない部分が金属の板になっているものがあります。

一見、「金属使ってない方が良いんじゃないの?」と思われるかもしれません。

では、樹脂か金属かで、総入れ歯がどう変わるか、くわしく解説します。

樹脂か金属かで総入れ歯がどう変わるか ~上顎を覆う入れ歯の床部分の厚みが違う~

総入れ歯の床部分(上:保険の入れ歯 下:自由診療の入れ歯) 樹脂より金属の方が強度があります。

強度が高い分、薄く作ることができます。

薄い方が一般的に、装着した時の違和感が少ないです。

3.保険(樹脂)と自由診療(金属)の総入れ歯の違い

保険の総入れ歯の良い点

- ・樹脂製なので金属アレルギーの人でも安心して使用できる

- ・保険適応あり

- ・壊れても院内での修理がしやすい/その場で修理してもらえることも多い

保険の総入れ歯の残念な点

- ・金属に比べて強度に劣る

- ・床部分が分厚く、人によっては違和感が強い

- ・分厚い樹脂が食事の温度を感じにくくさせてしまう

自由診療の総入れ歯(金属床義歯)の良い点

- ・薄くて強度があるため、壊れにくい

- ・薄いため、違和感が小さい

- ・薄い金属は温度を良く通すので、熱いものは熱々のまま、冷たいものは冷えたまま味わえる

自由診療の総入れ歯(金属床義歯)の残念な点

- ・金属アレルギーの方にはおススメできない

- ・保険でカバーされない

- ・壊れにくいが、壊れた場合は預かり修理になることも多い

私の臨床上の経験では、「小さな総入れ歯を使いたい」とか、「熱々のラーメンや、キンキンに冷えたビールを、入れ歯になる前のように楽しみたい」という方が、金属床義歯を希望されます。

一般的に、入れ歯は小さいほうが違和感が少ないです。

4.金属床義歯以外の自由診療の入れ歯

4-1)インプラントオーバーデンチャー(インプラントで固定する入れ歯)

全ての歯をインプラントにするより、インプラントの埋入本数を減らすことができるため、総インプラントよりは治療費用を減らすことができます。

片顎2~4本のインプラントに、入れ歯を装着して用います。

*通常のインプラント治療の場合は片顎4~8本のインプラントを埋入する必要があります。

4-2)シリコンデンチャー(歯茎に触れる部分にシリコンクッションが入っている入れ歯)

痛みが少なく、安定感が高いのが特徴です。ただし、シリコン部分は他の樹脂部分(多くはアクリル樹脂)に比べて劣化しやすく、お手入れは必須です。

4-3)メッシュデンチャー(金属床部分にミクロの穴が無数にある入れ歯)

通常の金属床よりも味や温度が、さらに感じやすくなっている義歯です。

ただし、メッシュの入った金属床の強度は、通常の金属床義歯より劣ります。

これらの治療法は、保険の入れ歯に比べて自然な見た目、痛みがない、安定感があるなどのメリットがあります。

ちなみに当院では、自費の総義歯では金属床義歯を希望される方がほとんどです。

インプラントオーバーデンチャーは、部分入れ歯では「バネをなくしたい」というご要望で作ったり、既存のインプラントを再利用する形で作成することの方が多く、総入れ歯でのご希望は少ない印象です。

5.初めて総入れ歯を作るとき、保険か自費か、迷った時には?

少ない本数であったとしても自分の歯で食事をしていた人。

歯はぐらぐら揺れていたけれども、自分の歯で食事をしていた人。

このような人が、初めての総入れ歯を作る場合は、以下のような確認をされることをオススメします。

確認せずに入れ歯を作ってしまった場合、「違和感がすごい」「こんなに大変だと思わなかった」「思っていたのと違う」などの理由で、後悔をする人がたまにいます。

まずは、実際に触ってみて確認する

入れ歯を作る前に、入れ歯の模型を実際に触ってみて、厚さ、重さ、大きさなどを確認して、どの入れ歯だったらこれから使っていけそうかを考えてください。

そのうえで、まだ迷ってしまう場合は、特別な事情がなければ最初の1個は保険の入れ歯を選択しましょう。

保険の入れ歯の使用感に満足できないときに、改めて自由診療を考えれば良いと思います。

保険の入れ歯と自費の入れ歯では、上顎を覆う床の厚さ、精度、持ちの良さ、安定感、温度を感じられるかどうかなど、いくつもの違いはあります。

しかし、「保険の入れ歯でも我慢できる程度のものかどうか」は、実際に使用してみないと分かりません。

まず、保険の入れ歯で良いので、噛める入れ歯を作ってみることをおすすめします。

ちなみに、保険で入れ歯を製作して、気に入らなかったからと別の医院に行って、保険で入れ歯2個目をすぐに製作することはできません。

転院しても、新しい入れ歯を作るのは半年以上期間を開けないといけない、という保険のルールがあるからです。

まとめ

いかがでしたか?

- ・保険の総入れ歯は、経済的な負担を軽減する素晴らしい選択肢です。

- ・保険の総入れ歯は、治療の選択肢の一部であり、使用材料や製作方法に制限があります。

- ・保険の総入れ歯は強度や厚み、温度の感じやすさなどにおいて、金属床義歯に劣る点があります。

- ・保険の入れ歯か自由診療の入れ歯か迷ったら、まずは模型で確認してみると良いでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

当院の入れ歯治療

「30代入れ歯女子」 その入れ歯治療は正しい?

2024年11月11日

「30代入れ歯女子」 その入れ歯治療は正しい?

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

最近、「30代入れ歯女子」というキーワードを耳にすることが増えてきました。

「30代で入れ歯かぁ…お気の毒に。いっぱい虫歯を作ってしまったのかな?30代で重度歯周病でも無いだろうし…」と思って、どんなことが検索されているのか調べてみました。

なんと驚くべきことに、「歯並びや歯の形が悪いのを、入れ歯で手早く綺麗に」というニュアンスの記事も多いんですね。

もちろん、ご自身の体験や、歯科医院の症例紹介などでは「ああ、これは抜歯も仕方なかったんだろうな」という症例も多いです。

しかし、「審美目的で」安易な抜歯を前提にしていると思われるコメントも散見されるため、今回は啓発の気持ちも込めて「その抜歯→入れ歯治療は正しいか、正しいとは言えないか」というお話をさせていただきたいと思います。

1. そもそも正しい歯科治療とは?

その人の健康寿命を延ばす治療であることが重要です。

抜歯は、歯の状態が悪く保存が難しい状態である場合や、目指すかみ合わせ・歯並びを達成するために止むを得ない場合のみに行うものです。

画像は同意を得て使用しております。

例えば、上記のような、骨に埋まっている部分が少なすぎて、手で触っても抜けそうなくらい揺れている歯は抜くしかありません。

いつ抜けるか分からない状態の歯を残すと、最終的な入れ歯やインプラントなどの「失った歯の代わりに入る補綴物」を新しく入れた直後に、残っていた歯を失う…ということになってしまうことがあります。そんなことになれば、せっかく作った補綴物が無駄になってしまいます。

こうした「もう助けられる状態を過ぎてしまった歯」を抜歯して、新たに「長く持つ、噛める入れ歯やインプラント」を入れることで、しっかり食事が出来るようにすることは、医学的に理にかなっています。

また、歯並びが悪くて、歯が並ぶスペースが無い場合、抜歯してスペースを作るしかない場合もあります。歯を間引くことでスペースをつくり、そのスペースで綺麗な歯並びにすることで、口を閉じることが出来るようになったり、虫歯や歯周病のリスクを下げることができたり、笑顔に自信が持てるようになったります。

画像は許可を得て使用しております。

もちろん抜歯せずに綺麗な歯並びにできるなら、抜歯すべきではありません。

歯を抜くデメリットと、歯を抜いた結果得られるメリットを十分に検討して、歯を抜いた方が予後良好と判断されるときのみ、抜歯矯正を行うことになります。

2.入れ歯を検討するときに抜歯が必要になる歯

- ・虫歯や歯周病が進行し、治療が困難な場合

- ・歯根が破折している場合

- ・歯の根が排膿していて、治療困難な場合

多くの歯科医院では、機能している歯はできるだけ残す、と言う方針で治療を提案していると思います。

3. 入れ歯と天然歯の「噛む力」の差

義歯の咬合力は天然歯と比較して大幅に低下します。

部分床義歯

天然歯の30~50%程度の咬合力

総義歯(総入れ歯)

天然歯の10~20%程度の咬合力

入れ歯は天然の歯よりは噛む力は弱いです。

しかし、ぐらぐらしている歯や、割れている歯に比べると咬みやすい、それが入れ歯。

ちなみにインプラントは天然歯の100%の咬合力(噛む力が変わらない)と言われています。

見た目の改善だけのために健康な歯を抜いて、入れ歯にすることは、「見た目は綺麗になって、食事も今までと変わらず」…ではない、ということです。

ちなみに、総入れ歯の高齢者の「よくある悩み」に、

- ・家族と同じものが食べられない

- ・旅先で食べれるものがあるか不安なので旅行を躊躇する

というものがあります。

合う入れ歯を作ること、定期的にメンテナンスを行うことで解決可能な悩みではあると思います。

しかし、それでも「お餅」「たくあん」などは、食べにくいとおっしゃる方が多いです。

4. 歯がないと、歳をとってから苦労する

80歳で歯が20本無い人は、ある人に比べて

- ・要介護になる可能性が9.9倍も高い

- ・認知症になる可能性が1.9倍も高い

- ・転倒リスクが2.5倍も高い

- ・健康寿命が短い

私達は人生100年時代に生きています。

今、手っ取り早く、安く見た目を綺麗にするより、将来にわたって豊かな暮らしを維持できるよう、歯を大事にすることをおススメします。

5.「歯や歯並びの見た目を綺麗にしたい」なら矯正治療や審美補綴(セラミック矯正)を選ぼう

歯列矯正(ワイヤー矯正・マウスピース矯正)

歯列不正を改善するための第一選択としておススメです。

歯のガタガタや出っ歯の程度が大きい場合は抜歯が必要になることもありますが、残った歯への負荷が小さく、仕上がりも綺麗です。

ただ、治療期間が長いこと、費用が高くなりやすいデメリットがあります。

審美補綴(セラミック矯正)

被せ物で見た目を改善する方法です。

歯を削るため、矯正治療よりは歯に負荷がかかります。

歯の根の位置は変えられないため、仕上がりは矯正治療より劣ります。

しかし、3つメリットがあります。

矯正治療より短期間で治療が終わります。

治療中も仮歯を使用することで見た目や食事はいつも通りで過ごせます。

費用が矯正治療よりは安価です。

6. 健康な歯の安易な抜歯は避けましょう

歯は一生もの。

自然な歯を大切にし、健康的な状態で保つことが理想です。

入れ歯は、自然な歯を失った後の選択肢ではありますが、できれば入れ歯を使わなくて済むようにしたいものです。

せっかくの健康な歯を抜いて、入れ歯にしてしまうのは止めましょう!

確かにお手軽に見た目は綺麗になるかもしれませんが、その後の健康や機能面でのデメリットがあまりに大きすぎるのです。

7.まとめ

いかがでしたか?

- ・抜歯は必要最小限に留めるべきです

- ・入れ歯の咬合力は天然歯より弱いです

- ・歯の喪失は将来の健康リスクを高めます

- ・審美目的なら矯正や審美補綴を検討しましょう

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

義歯安定剤を正しく使わないと、入れ歯がよけい外れやすくなるってホント!?

2022年9月20日

義歯安定剤を正しく使わないと、入れ歯がよけい外れやすくなるってホント!?

こんにちは、つぼい歯科クリニック 歯科医師の荒田仁です。

本日は入れ歯、特に義歯安定剤に関して話していこうと思います。

特に全部入れ歯を入れられている方に多いのですが、

「普段の使用感はいかがですか」

などとお聞きしたとき、

「外れやすいけぇ、市販されてるくっつくやつを塗って使っとるんよ」

という声をたまに耳にします。

実はこの『くっつくやつ』を間違って使っていると、余計に外れやすくなる、ということをご存じでしょうか。

1.義歯安定剤の種類

『くっつくやつ』とは、正式には『義歯安定剤』といいます。

その中でも、盛るようにして使うクッションタイプ、振りかけて使うパウダータイプ、塗って使うクリームタイプがあります。

今回の話では、特に『クッションタイプ義歯安定剤』に関しての話題となりますので、ご注意ください。

2.そもそも何故入れ歯は外れやすくなるの?

歯茎というものは、年齢を重ねるにつれ、どんどん痩せていく、ということに起因しています。

痩せてしまった歯茎が元に戻ることはありません。

そうすると、まだ痩せていない時期に作った入れ歯が、段々と合わなくなっていき、外れやすくなるのです。

3. なぜ『クッションタイプ義歯安定剤』を使うと余計に外れやすくなるの?

食事の際、噛んだ時の圧力は、入れ歯を通して歯茎に伝わり、支えられることによって、食事を可能としています。

だからこそ、それがぴったり合わなくなってくると食事しずらいので、『くっつくやつ』を使用するようになるのですが、これが問題です。

先ほども言ったように、入れ歯は歯茎に支えられています。

噛んだ際の圧力は、ほぼ全て歯茎へと伝わります。

しかし『クッションタイプ義歯安定剤』を間に入れてしまうと、その圧力は分散し、歯茎へと伝わる圧力は、減ってしまうのです。

これの何が悪いのか。

人間の体は、使われなくなった部分は、少しずつ退化するようになっています。

今まで圧力が十分にかかっていた歯茎は、仕事をしている、と認識されるため、加齢分の痩せしかありませんが、『クッションタイプ義歯安定剤』を入れてしまうと、歯茎にかかる圧力が減り、仕事をしていない、と認識されるためその分余計に痩せるスピードが速くなってしまうのです。

4. そもそも義歯安定剤は要らない!?

基本的に歯科医院で作る入れ歯は、クッションタイプだけではなく、義歯安定剤そのものを使用しなくても十分に使えるような設計の元、作成します。

ですが、入れ歯の使用者と入れ歯そのものの経年的な変化により、外れやすくなるのは、仕方のないことといえます。

一度作成したら生涯二度と手を入れなくていい入れ歯というものはありません。

故に、外れやすくなったとしてもその部分を補うように修理する手法や材料なども豊富にあります。

まとめ

・義歯安定剤のうち、クッションタイプは骨の吸収を促進してしまうので、使わない方が良いです。

・入れ歯が合わなくなったら、歯医者さんで修理しましょう。

このブログをご覧になられている方の周囲で、「入れ歯が外れやすくなった」などの声を聴くことがありましたら、自己対処される前に、ぜひ歯科医院で相談してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

上の入れ歯が気持ち悪い!どうしたらいいの?【上顎総義歯編】

2017年9月29日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

夏休みも終わって、帰省するお孫さんのお世話も終わり、世の奥様方はホッと一息つけた頃でしょうか。

当院もここ数週間、

「涼しくなってきたので今のうちに!」という方や、お嫁さんや娘さんの介助を受けながら通院されるご高齢の方など、入れ歯を作り直したいとおっしゃる患者さまがよくいらっしゃっています。

「入れ歯の調子が悪い」と仰る患者さまのよくあるお困りごと

- 「しゃべると落ちる」

- 「上顎の部分が気持ち悪い」

- 「噛めない」

- 「飲み込めない」

今回は、これらの入れ歯の症状でお困りの方をどのように治療するか、簡単にご説明していこうと思います。

そもそも、落ちない上の総入れ歯とは何か

上顎に装着した上の入れ歯が、重力で落下しないのは何故でしょうか?

古くなってきた吸盤を思い浮かべて下さい。

画像 https://ameblo.jp/mikkumiku-0702/entry-11788425708.html

画像 https://ameblo.jp/mikkumiku-0702/entry-11788425708.html

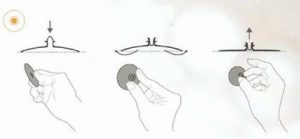

吸盤をキュッと壁におしつけると、壁と吸盤に挟まれた空気が抜けます。

すると、吸盤と壁の中の空気圧が(空気がほぼ無いことにより)極端に小さくなります。

吸盤の外側の部分には大気圧がかかりますから、大気圧に吸盤が押されることで、吸盤が壁に張り付くわけです。

画像 https://www.japanfs.org/ja/news/archives/news_id034881.html

次に、ちょっと古くなって落ちやすくなった吸盤を想像してください。

吸盤の壁に張り付く面が古くなってツルツルじゃなくなっているので、キュッと壁に押し付けると引っ付きますが、時間が経つと空気がじわじわと吸盤と壁の間に入ってしまって、放っておくとポタリと落ちてしまいます。

この時、じわじわと空気が吸盤の内側に入り込んだタイミングで、もう一度キュッと吸盤を壁に押し付けてあげると、空気が再度抜けて再び壁に張り付きます。

画像 http://nagnagp.blog.fc2.com/blog-entry-713.html

実は、「落ちない入れ歯」とは、この「少し古くなってきた吸盤」と同じ仕組みで上顎に引っ付くのです。

上の入れ歯が落ちてこない状態とは?

- 上顎に入れ歯をキュッと押し付けると、いったん空気がちゃんと抜ける

- 喋っても空気が入ってこない。空気が入りにくいように頬や唇と上顎をつなぐヒダを入れ歯が避けている

- 上下でちゃんとバランス良く噛んでいて、入れ歯と上顎の間に空気が入りかけたら、咬むことで再び空気が抜ける

上の1~3がちゃんと出来ている入れ歯は、喋ったり食事しても、上の入れ歯は落ちてきません。

(下の入れ歯は可動域が大きな舌があるため、また、歯が残っている場合も1の「空気が抜ける」、が出来なくなりますので、1~3だけでは不足になります。この2件は別の機会に詳しく解説します。)

逆に、

- 上顎に上の入れ歯を押し付けても空気が抜けた感じがしない場合

- 喋らないと落ちないけれど、喋ると落ちてくる場合

- 咬まないと大丈夫だけど、噛んだ瞬間に入れ歯と顎の間に空気が入る・落ちる

という場合は、義歯の修理や作り替えが必要かもしれません。

嘔吐反射がある患者さまの場合

入れ歯をお口に入れると、「オエッ」となってしまう方がおられます。

嘔吐反射が強い、と言います。

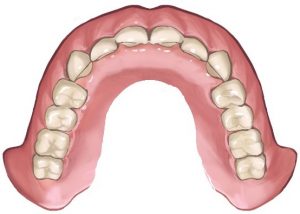

Ⓐ普通の上の総入れ歯

Ⓑ嘔吐反射が強い患者さまの場合

イラストのような馬蹄形の総入れ歯をお手持ちとして使用されていることがあります。

上顎を覆う面が非常に小さくしてあるので、オエッとなりにくい利点があります。

一方で、①の「キュッと空気を抜く」というのが難しく、陰圧を作ることが難しいです。

結果、落ちやすい入れ歯となっていることが多いです。

なぜなら、キュッと空気を抜こうと思うと、お口の柔らかいところに入れ歯の縁が来ないといけないからです。

吸盤を壁に着ける場合、吸盤は柔らかく、壁は硬いですね。

もし吸盤が固かったら、壁との間の空気を抜くのは難しくなります。

硬いもの同士の間の空気を抜こうとすると、つるつるのガラス板2枚を重ねるような、完全に面が一致していないと難しいんです。

では、お口の中はどうでしょうか。

上顎あたりで柔らかいところというのは、頬と歯茎の境目や、口蓋の奥の方になります。

ここに入れ歯の縁がくると上のイラストAのような「普通の上の総入れ歯」の形になります。

では下のイラストBの入れ歯ではどうでしょうか。

上顎の硬い部分に入れ歯の縁が来ています。

空気を抜こうとすると、入れ歯の内面と上顎の形が相当ぴったりでなければいけません。

しかし、上顎の形は時と共にじわじわ変わっていきますので、すぐに「合わなくなってしまう」=「落ちるようになってしまう」のです。

Ⓒ「喉の奥の方に入れ歯が触れると、どうしても気持ち悪い…」という場合

Ⓒのイラストのように妥協的に上顎の内側をやや短くしたり、思いっきり薄くすることで舌根付近が義歯に触れないようにしたりします。

それでもダメな場合は、Ⓑのように馬蹄形の入れ歯にして、マメに調整するしかありません。

上顎部分が薄い入れ歯

では、上顎の広い面について、どのくらい薄くすることができるでしょうか。

これは材質によって異なります。

レジン床と言われる義歯

- 保険が効く

- 微調整がしやすい利点がある

- 強度が低いので、薄くしすぎると割れてしまう

金属床と言われる義歯

- 強度があるので、とても薄くすることができる

- 保険が効かない

- 万一壊してしまったときは修理に多少の日数がかかる

それぞれ長所と短所がありますので、詳しいことが知りたい方はスタッフまでお気軽にお尋ねください。

まとめ

いかがでしたか?

- 上の入れ歯が重力で落ちてこないのは、吸盤と同じ仕組みをしているから

- 上顎の柔らかい部分を覆っている入れ歯は落ちにくい

- 馬蹄形の入れ歯は落ちやすい

- 金属床と言われるとても薄い入れ歯もある

次回は、下の入れ歯についてのお話です。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。