ムーシールドを嫌がる場合、上手に使うコツは?

2018年11月29日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

当院では複数の矯正用マウスピースを扱っておりますが、その中でも受け口のお子さま用の「ムーシールド」というものがあります。

参考記事 子どものマウスピース矯正~お子様の歯並びを取り外しできるマウスピースで治す~

すこし昔はお子さまの受け口用マウスピースといえばムーシールド!という感じだったのですが、今は色んな種類があります。

今、受け口用のマウスピースと言えば、プレオルソが一番流行っているかな?という印象はありますが、私個人としては、ムーシールドのとても壊れない丈夫なところは大好きですし、インターネットなどで調べて来られるの保護者の方からのリクエストも多かったりします。

一方で、ムーシールドを「子どもが嫌がる」とお困りの保護者の方も多いようです。

今日は、ムーシールドの正しい使い方と、お子様が嫌がった場合の対処についてお話しようと思います。

ムーシールドの正しい使い方

口の中に入れて、装置の上に舌を置き、唇が閉じにくいところを、頑張って、唇を閉じる。

唇を閉じることで、口輪筋という口の周りの筋肉が下顎を後ろにひっぱり、装置の上に舌を置くことで、舌を上に持ち上げる筋肉が刺激されます。

ムーシールドを使うと、口の周囲や舌の筋肉がちょっと疲れます。

しかし、疲れるので正解です。

ムーシールドに限らず、マウスピース矯正の装置は「口に入れると歯並びが治る魔法の装置」ではなく、口の中に入れて正しく使うと呼吸や歯並びを整えるための筋トレが出来る「筋トレ補助装置」だからです。

参考記事 歯並びが悪いのは遺伝ですか?その1 受け口編

この「疲れる」のがポイントで、ムーシールドを入れた状態で口を開けてしまうと「楽ができてしまう」のです。

楽をしてしまうと、口輪筋や舌筋を鍛え、お鼻で呼吸するトレーニングにはならないので効果が出ません。

お子様が「楽をしている」「嫌がった」場合の対応は?

子どもの自尊心をくすぐってやる気を引き出す

上手に出来た瞬間に「さすが!スゴく上手!嬉しい!」と保護者の方が盛り上げてあげましょう。

低年齢のお子さまには良く効きます。

口の中に装置を入れると「どう?えらいでしょ?」という顔で保護者の方に見せにきてくれるようになったらしめたもの。

毎日、満面の笑顔で褒めてあげる限り、几帳面に続けてくれるようになります。

軟式のマウスピースから慣れさせる

プレオルソやマイオブレイスは軟式マウスピースなので不要ですが(その代わり、チューイングガムのように噛んで遊ばれてしまうと壊れてしまいますが)、ムーシールドは硬くて慣れないうちは不快感が強いです。

抵抗感が強い場合は、ムーシールドに入る前に柔らかいシリコン製のマウスピースで慣れていただくこともあります。

起きている時の短時間から挑戦する

腹筋だって初日から何十回も出来る人はいません。

少ない回数から始めて、慣れていきますよね。

ムーシールドも「筋トレ」の一種なので、短時間からはじめましょう。

ここで重要なのが「寝ている間から始めるのはNG」ということです。

起きている間にちゃんと使えるようになったら、寝ている間も使えるようになります

(ただし起きている時ほどの効果はありませんので、寝ている間「も」使うことで、より効果を増強する感じです)。

勉強やテレビ、ゲームなどの時間にムーシールドを必ずするよう習慣づけする

面倒くさいこと、嫌なこと、疲れることを毎日するのは大変です。

保護者の方も最初は毎日声かけするのですが、だんだんと忘れがちになってしまいます。

おススメは「毎日の習慣に何かとセットで組み込む」ことです。

例えばゲームは1日30分まで、というご家庭のルールがあるなら、40分までOkにする代わりにゲーム中はムーシールドをやる、とかです。お子さまにとってお楽しみの習慣とセットだと習慣化しやすいでしょう。

あとは根気!

…最後のは身も蓋もありませんが、筋トレの一番のポイントかもしれませんね。

いかがでしたか?

多少なりと、口腔内装置を継続するにあたり難しく感じておられる方のヒントになると、うれしいです。

まとめ

ムーシールド、プレオルソ、インファント、マイオブレイス…小児矯正用の装置に上手に慣れる方法とは?

Q:矯正用マウスピースのムーシールドを子供が嫌がります。どうしたらよいですか?

A:

- 子どもの自尊心をくすぐってやる気を引き出す

- 軟式のマウスピースから慣れさせる

- 起きている時の短時間から挑戦する

- 勉強はテレビやゲームなどの時間にムーシールドを必ずするよう習慣づけする

- あとは根気です

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログ一覧

5歳6か月(5歳半)頃の子どもの歯並びの話(反対咬合を中心に)

2017年11月28日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

現在、学校での歯科健診の中でも歯並びの項目がありますので、最近は歯並びについてよく相談を受けます。

5歳~6歳の早い時期でも、就学時検診などで歯並びについての指摘を受けますが、何を審査しているのでしょうか?

またそんなに早く治療した方がいい歯並びの問題ってあるのでしょうか?

歯並びが悪いと何が問題?

一般的に歯並びが悪いと以下のような問題が生じると言われています。

1.見た目が悪くコンプレックスになる

2.虫歯になりやすくなる

歯並びが悪いと歯垢(プラーク)が残りやすく虫歯になりやすくなってしまいます。

3.歯茎が下がりやすく、歯周病が進行しやすくなる

顎の中に歯が収まっていないと、支える骨が薄く、30代以降に歯周病になりやすく、また悪化することがあります。

4.顎関節症になりやすい

5.歳とともに、より歯並びが悪くなってくる

つぼい歯科クリニックでは、このうち4と5に関わりそうな場合、早めに指摘させていただいています。

上顎と下顎は例えると、靴と足の関係といわれており、靴である上顎と足である下顎は、相互に影響しあって大きくなっていきます。

そして、あまりにもバランスが悪化すると問題を生じます。

早く治療した方が良いケースは?

- 1・2本だけ咬み合わせが逆になっている(部分的な反対咬合:はんたいこうごう)

- 左右で噛み方が異なる(側方交叉咬合)場合

正常

画像:http://www.kyousei-shika.net/

交叉咬合

画像:http://www.kyousei-shika.net/

反対咬合

画像:http://www.kyousei-shika.net/

靴擦れのように若年者でも顎関節症を引き起こし、左右差が大きくなって顎自体が変形するため、早期に治療した方がよいです。

そのまま放置すると、大人での矯正を考える際には外科的な手術症例になる場合があります。

全体的に咬み合わせが逆になる反対咬合は、遺伝や成長の影響が強く、一番治療や管理が難しいとされ、長期間の治療と管理が必要なことがあります。

そして、一度治療しても成長期に1割から2割ぐらいの方が再発するといわれています。

しかし、治療によって上顎が下顎にかぶされば、上顎がストッパーの役目を果たすため、下顎の成長をコントロールできる可能性が高まります。

開咬

画像:http://www.kyousei-shika.net/

またしっかり咬み合えない開咬などは、舌の癖が原因の場合があります。

ただ、癖が原因で咬み合えないのか、咬み合えないので癖が悪化するのか、ニワトリとタマゴの関係的な問題点が指摘されています。

いずれにしても矯正治療して悪循環を改善することにより、咬み合わせが悪化するのを改善できます。

低年齢児に歯科医が指摘する歯並びは、そのまま成長すると治療がより大変になるケースが多い

このように、低年齢児の症例に関しては、習癖や成長の因子が大きく関係し、そのまま成長すると治療がより困難になる症例が多いです。

ただし、低年齢であれば短期間で改善する場合もあります。

気になる方はお気軽にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 咬み合わせの問題の中には、成長に影響するため特に早めにアプローチした方がよいものがあり、歯科医師は咬み合わせと成長、習癖との関連を診査している。

- 成長に影響を与える悪い咬み合わせには①習癖に関わるもの(開咬)②それ以外(部分的/全体的な反対咬合・交叉咬合)がある。

- 低年齢で指摘する症例は、そのまま成長すると将来より治療が困難になる難症例が多い。ただし、低年齢であれば短期間で改善する場合もある。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

6歳半ぐらいの子どもの話~歯が生えていない・歯が過剰に生えている~

2017年11月6日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

今回は、6歳半くらいのお子さまのご家族の方からよくされる質問などについてお話していきます。

つぼい歯科クリニックでは、撮影可能なお子さまに対して、パノラマレントゲン撮影を行っています。

パノラマレントゲンは、顔の周りをぐるっと機械が回るタイプのレントゲンです。

生えている歯だけでなく、歯の芽(永久歯の歯胚)の状況や顔を構成している顎の骨の状況など、いろいろなことがわかります。歯科では欠かせない検査の一つです。

パノラマレントゲンで、歯がない/過剰歯があることがわかる

6歳前後で前歯の生え変わりをむかえたぐらいのお子さんの場合、永久歯の歯胚も見えます。

そこで、永久歯がない、もしくは過剰な歯があるということが明らかになることがあり、よくご相談を受けます。

最近の傾向として、歯が1本以上ないお子さんがいる

そこで最近の傾向を調べてみたのですが、小児歯科学会の2007-8年ごろの調査では、10人に1人程度というかなりの高確率で、1本以上の歯がない子どもがいるようです。

また、その部位は下顎で、中央から左右に向かって5本目にある第2小臼歯がないケースが最多で、2本目の側切歯がない子どもも多いようです。また、いい具合に親知らずがない場合もあります。

前歯がない場合

前歯がない場合、どうなるのでしょうか?

下顎の場合、歯が少ないと顎の成長も少し悪くなるため、噛み合わせが深くなることと、歯の位置がずれ、少しすきっ歯になることが考えられます。

ただし、最近は顎が小さいお子さんも多いので、一本少なくて丁度ピッタリ、となり経過を観察する場合もあります。

小臼歯がない場合

小臼歯の場合はどうでしょうか?

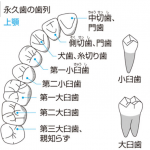

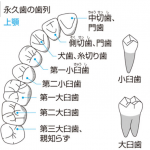

出典 小学館デジタル大辞泉

永久歯がない場合、乳臼歯は虫歯などにならなければ、なかなか抜けません。

30代~40代までもつ場合があります。その場合はブリッジをしたり、インプラントをしたり、状態に合わせて矯正したりとなります。

まずは今ある歯を大事にすること、がこの場合も大事ですね。

過剰歯がある子どもの最近の傾向

一方過剰歯は、100人に3人程度(つまりはクラスに1人程度)である子が存在します。

上あごの真ん中あたりにある場合が多く、稀には上下逆(逆性)で存在します。

ちょうど目立つ前歯の間にあるため、前歯の萌出や歯並びに影響することが多く、除去のためには外科的な手術が必要となる場合があります。

歯の欠損の場合はもちろんのこと、過剰歯も『痛む』などの自覚症状はありませんので、歯が生える時期にならないと気付きにくいものです。しかし、過剰歯も永久歯の欠損も歯並びに影響する場合が多くあります。(特に過剰歯は影響大の場合が多いですし、多くの歯がない(4-5本)といった場合は歯並び等への影響大です)。

ただ、どちらの場合もその悪影響を少なくすることは可能であり、場所や状態、時期によって、処置内容は変わっていきます。

定期的な検診の中で、最も良い方法を模索していきましょう。お気軽にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 6歳ぐらいのお子さんの検診では、虫歯と共に、歯の数などをチェックしている。

- 一本以上歯がないお子さんの比率は全体の10%程度もあり、過剰な歯があるお子さんは3%程度ある。

- 永久歯の先天性欠損や過剰歯の場合、永久歯の歯並びに影響を及ぼす場合が多い。

- それらの場所や状態、時期によって、悪影響の程度や処置内容が変わっていくため、定期的な検診が重要となる。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯並びが悪いのは遺伝ですか?その2 出っ歯編②お口ポカンについて

2017年9月25日

こんにちは 岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です♪

前回は、出っ歯(上顎前突)の原因になる悪い癖について、特に指吸いについてお話しました。

参考 歯並びが悪いのは遺伝ですか?その2 出っ歯編①指吸癖について

今回は指吸い以外の、出っ歯の原因となる悪い癖についてお話していきます。

「指吸い」以外の代表格は「咬唇癖」と「舌突出癖」「口呼吸」

下唇を噛む「咬唇癖(こうしんへき)」

飲食時や唾を嚥下したときに舌を前に突き出す「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」

鼻ではなく口で呼吸する「口呼吸(くちこきゅう)」

下唇を咬む「咬唇癖」

イラストをご覧ください。

自力で癖を治すのが難しいケース

上の歯がかなり前方にズレていて、歯が見えないように唇を閉じることが難しい場合。

普段から下唇を咬むようになると、上の前歯はより前へ、下の前歯はより後ろに移動してしまい、出っ歯はさらに悪化していきます。

<下唇をかんでしまう悪習慣を治すための方法>

リップバンパーと呼ばれる装置で上下の前歯の間に下唇が入らないようにする装置を用いて、下唇を咬むことで出っ歯になってしまう流れを断ち切ることもあります。

舌を前に押し出す形で嚥下する「舌突出癖」

歯がまだ生えていない赤ちゃんは、お母さんのおっぱいを舌を前方に突き出して飲みこみます。

これを「幼児性嚥下(ようじせいえんげ)」と言います。

生後約6か月で前歯が生えてくると、徐々に飲みこみ方が変わります。

舌を前ではなく、上に押し付けるようにして飲みこむようになります。

ところが、上顎の形によっては、舌を上顎につけにくいお子さまもいて、飲み込み方が変化しない場合があります。

それが「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」と言われる癖で、小学生になっても舌を前に突き出すようにして飲みこみます。

舌突出癖のイメージ写真(写真は成人の歯です)

前歯は舌に押されることで、どんどん前に倒れていき、出っ歯になったり、奥歯を噛みしめても上下の前歯の間に隙間ができる「開咬(かいこう)」と言われる状態になることがあります。

<舌突出癖の治療法>

治療法としては、タンクリブと呼ばれる矯正装置で舌が前に出ないようにしたり、舌を上にぐっと持ち上げられるように筋トレ(MFT:筋機能訓練)などがあります。

「舌突出癖」は子供のうちに治さないと、大人になってからは改善が困難と言われています。

矯正装置は自由診療になりますが、舌の筋トレはお金をかけずにご自宅でできる場合もあります。

上下の前歯に隙間がある、飲み込む時に舌を前に出す癖をお持ちのお子さまは早めに歯科医院にご相談ください。

いつでもお口がポカンと開いている「口呼吸」

鼻炎や蓄膿症、花粉症などで、鼻ではなく口で呼吸をされる方は要注意です。

口で息をする「口呼吸」は以下の症状を引き起こすことがあります。

- 歯並びが崩れる(出っ歯、開咬(かいこう))

- 鼻腔が十分に成長できなくなる

- 風邪をひきやすくなる(免疫力が下がる)

- ドライマウスになる

- 虫歯になりやすくなる

- お子さまの場合、脳の発達にマイナスとなることも

- 喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患になりやすくなるという報告がある

歯科以外に、耳鼻科領域でも「口呼吸」の改善は重要視されていて、軽度であれば筋トレで治すことができます。

口呼吸を改善する!「あいうべ体操」

あいうべ体操は、耳鼻科の医師が開発した、鼻で呼吸をする筋肉を鍛えるトレーニング法で、1~3か月ほど続けると効果を感じられることが多いと言われています。

<方法>

「あ~、い~、う~、べ~」と1日30セット、大きく口を舌と表情筋を動かすように声に出します。

「べ~」は思いっきり舌を出してください。

<注意>

これはあくまで「筋トレ」なので、可愛く「あ、い、う、べ♥」とやってもダメです。

顔芸をする勢いで、おおき~く筋肉を動かさないと意味がありません。

最初の頃は15セットもやると顔と舌の筋肉がひきつるように疲れるはずです。

<上手に行うコツ>

お子さまの場合は

「ちゃんとやっておきなさいよ」という保護者の方の声かけだけで、毎日やってくれることはありませんので(手を抜かれちゃうんですよね…)、まず保護者の方がしっかりやり方をマスターして、お子さまと一緒にトレーニングするようにしてください。

長期間の口呼吸によって、鼻の骨と上顎の骨の横幅がせまくなってしまっている場合は

矯正装置によって物理的に歯列を矯正してあげると、いっきに鼻の通りがよくなることが多いです。

筋トレで済む状態か、矯正した方が良いかは、歯科医院でご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 出っ歯を作ってしまう癖として「指吸い」の他に「咬唇癖」「舌突出癖」「口呼吸」などがある

- 軽度の場合は筋トレで改善できることもある

- 症状によっては矯正装置を用いた方が良い場合もある

お子さまのお口の癖で、気になる点がおありの場合は、お近くの歯科医院でご相談ください。

次回は「上の入れ歯が気持ち悪い!どうしたらいいの?」をテーマでお話しさせていただこうと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

5歳ぐらいの子どもの歯並びと舌の話

2017年8月25日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

本日は5歳くらいのお子さんの歯の話をしていきたいと思います。

五歳ぐらいになると早い子では乳歯から永久歯に生え変わってきます。

下の前歯から生え変わってくるのですが、永久歯が乳歯の少し後ろから生えてくることが多いので、皆さんからよくご相談を受けます。

乳歯の少し後ろから大人の歯が生えてきたら、歯科医院で抜いた方がいいの?

あえて抜く必要はないケース

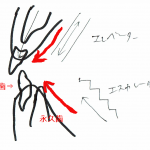

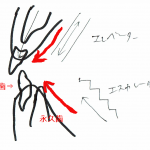

下の前歯の交換に関しては、歯科関係者は『エスカレーター交換』と呼び、このような生え方がすべて異常というわけではありません。

下の図は、乳前歯の一般的な交換様式です。

この場合の前方に残っている乳歯を抜くか、抜かないかは、レントゲン検査の結果によります。

乳歯がもうすぐに抜けてしまうほどグラグラしている場合(つまり歯根が骨とくっついていない場合)、あえて抜く必要はないと考えます。

抜いた方が良いケース

しかしながらそうではない場合、乳歯はなるべく早期に抜く必要があります。

その場合、永久歯はやや後ろにありますが、スペースがあれば舌などにおされていい位置(適正な位置)に移動しますので、さほど心配ない場合が多いです。

舌の動きに問題があると、永久歯ににも問題が起こることがある

上や下の乳前歯が抜け落ちると一時的にしゃべりにくかったり飲み込みにくかったりしますが、舌の動き等に問題がなければ永久歯の萌出とともにすぐに改善します。

ただ、舌の動きに問題があったりした場合、永久歯にも問題が起こることが多くあります。

例えば、出っ歯になったり、前歯できちんと噛み切れない等、問題が明らかになることがあります。

舌の癖はいろいろなパターンがあるので、一度拝見させていただかないとわからない場合が多いのですが、なぜかチロチロと舌が見えるとか、ゲームに集中していると舌が出てしまっているとか、ラーメンやそばがすすれないとか、錠剤を飲み込むのが苦手で、むせてしまうなどが、生活でよくあるようであれば、舌の機能に問題がある場合があります。

さらに指が絡む、指しゃぶりや爪噛み等があれば問題があることがほぼ確実です。

舌や指が歯にかけている力とは?

舌や指が顎や歯にどれくらい力をかけているのでしょうか?

いろいろな報告がありますが、おおむね500-800グラムぐらいといわれています。

歯科での矯正の力は100グラムぐらいのことが多く、舌や指が歯を動かす力であることは一目瞭然ですね。

ただ治療となると大変です。人間はほぼ無意識で舌を動かしていますので、意識してその位置を修正していくか、矯正装置等で誘導していくかになります。

ここで実験です。

みなさん水を口に含み、上顎に触れることなく飲み込んでください。

・・・ほぼ間違いなくむせますよね。。

この逆を習得するわけなので、筋肉の動きを大きく変化させることになります。

このような話は高齢の方の嚥下やむせにも当てはまる場合もありますので、ご興味がありましたら、一度ご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 5-6歳で下の前歯から永久歯に生え変わるが、乳歯の後ろから生えてくることがある。

- 交換後、スペースがあれば舌等に押され正しい位置に動くので問題ないことが多い。

- 舌に癖があると歯並びに影響する場合がある。

- 舌の動きは歯並びだけでなく嚥下にも関係があるので、正しい位置に誘導するほうが良い。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯並びが悪いのは遺伝ですか?その2 出っ歯編①指吸癖について

2017年8月12日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

前回は、受け口(下顎前突)についてお話させていただきました。

今回は受け口と並んで歯並びのお悩み相談の多い、出っ歯(上顎前突)についてのお話です。

出っ歯は、受け口同様に遺伝であることもありますし、歯並びを悪くしてしまう「癖」によって出来てしまうこともあります。

遺伝の出っ歯ってどんなもの?

1)骨格性のもの

身長が一人一人異なるように、上顎の骨と下顎の骨の位置関係も人によって異なります。

ただ、生まれつき上顎が下顎より、うんと前に出ている骨格の方は遺伝性の出っ歯(上顎前突:じょうがくぜんとつ)となります。

確率的には、受け口(下顎前突)より遺伝要素は少ないと言われています。

2)歯のサイズと顎のサイズのアンバランスによるもの

骨格的に上顎が前方に出ていない場合でも、顎のサイズに対して歯のサイズが大きい場合、出っ歯になることあります。

顎に歯が並ぶだけのスペースが足りない場合、歯は全体的に前にあふれて出っ歯となるか、折り重なって乱杭歯(らんぐいし)となるのかの、どちらかとなるしかないからです。

←乱杭歯

←乱杭歯

これはフレアスカートを想像していただくと分かりやすいかもしれません。

たっぷりの布地のフレアスカートは、スカートを履いている人が立っている時は折り重なってフリルのようになり、クルリと回転すると大きく外に膨らみます。

歯並びの場合、外に膨らもうとしても、頬があるため前側のみに膨らむことになります。

これも、出っ歯の主な原因になります。

出っ歯になってしまうかもしれない、悪い癖とは!?

次は、遺伝以外で出っ歯になってしまう要因についてです。

歯並びを悪くする悪い癖の中でも、最もよく見られるものに「吸指癖(キュウシヘキ)」や「咬唇癖(コウシンヘキ)」、「舌突出癖(ゼツトッシュツヘキ)」などがあります。

- 吸指癖(キュウシヘキ)・・・指を吸う

- 咬唇癖(コウシンヘキ)・・・下唇を咬む(かむ)

- 舌突出癖(ゼツトッシュツヘキ)・・・飲み込む時に舌で前歯を押す

吸指癖(キュウシヘキ)がある場合どうすれば良いの?

特に指吸いは赤ちゃんがよくやっていますね。お母さんもよくお悩みになるポイントである様子で、1歳半検診でもよくご質問を受けます。

指吸いは、生まれてすぐにおっぱいを飲めるようになるためのトレーニングとして、赤ちゃんが胎児のときに開始します。

そしてつかまり立ちや伝い歩きを始める頃にだんだんと頻度が減っていき、1~2歳ころになりますと、退屈な時と眠い時のみにみられるようになるのが一般的です。

しかし、何らかの事情で指吸いが3歳近くなっても残るようなら、要注意です。

歯並びを崩してしまう原因となることが多いからです。

年齢別 吸指癖(キュウシヘキ)のやめさせ方

<1歳半>

1歳半検診で「すでに指しゃぶりで歯並びが出っ歯型になってきている」と言われてしまった場合は、大好きなおもちゃ気を引く、寝ている時は可能ならそっと指を外してあげるなど、出来る範囲でやってみてください。

1歳半ですと、ほとんどその程度しか指吸い中止支援はできません。

<2歳>

2歳になったら、「あれあれ?2歳のお兄ちゃん/お姉ちゃんなのにおかしいな?赤ちゃんみたいだな?」と、本人のプライドをくすぐる言い方で本人が自分から指吸いを止めたいと思うように、声かけしてみてください。

<3歳>

3歳になって、指吸いが継続している場合は、3歳時健診やお近くの歯科医院で相談してみましょう。

歯並びに影響が出ていない場合は声かけだけで良いこともありますし、早めに矯正装置を用いた方が良い場合もあります。

矯正治療は3歳から

1~2歳のお子様の保護者の方から、「矯正はまだできませんか?」と聞かれることがありますが、矯正はもっとも発育が早いグループで3歳からと思って頂ければと思います。

1~2歳の赤ちゃんですと、矯正治療を理解できずに装置を入れても壊されてしまったり、ポイされて失くしてしまったりで、そもそも治療にならないからです。

3歳になると保護者の方の「装置をお口に入れないとダメよ」という言いつけは理解できるようになりますので、矯正の早期治療をご希望の方は3歳くらいを目安にすると良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

- 出っ歯(上顎前突)には、遺伝性のものと、悪習慣によるものがある

- 悪習慣の一つ吸指癖は、3歳になっても治らないようなら、歯科医院に相談するのが良い

- お子さんの歯列矯正は3歳からがおススメ

今回は指吸いで長くなってしまいましたので、出っ歯になりやすい指吸い以外の悪い癖については次回にお送りしたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

子どものマウスピース矯正~お子様の歯並びを取り外しできるマウスピースで治す~

2017年3月24日

乳歯がある時期のプチな矯正「マウスピース矯正」

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

新学期間近の季節ということで、当院でも歯列矯正を希望される方が多いです。

以前、矯正の種類についてご説明しましたが、

参照 歯列矯正はどんなものがあるの?

お子様の治療は「Ⅰ期矯正」でまとめてしまっていました。

本日は、お子様の矯正治療(Ⅰ期矯正)のうち、いちばんお手軽な既成のマウスピースを用いた治療についてご説明したいと思います。

お手軽と言っても、適応症例であれば非常に効果的に歯並びを治すことができます。

この写真はご本人の同意を得て使用しています

こちらは4歳の受け口のお子さまの写真です。

噛んだ状態で、上の歯の前に下の歯が出ています。

受け口ではありましたが、骨格的な問題がまだ無い状態です。

受け口を治すため、半年間、ムーシールドという受け口のお子様用のマウスピースを用いて頂きました。

写真はムーシールドというマウスピースです。

こちらは半年後の写真です。

綺麗に受け口が治りました。

※全てのお子様の受け口がこの装置1つで治るというわけではありません※

お子様のマウスピース矯正の種類

目的や年齢などによって、様々な種類から装置を選択します。

選択のポイントは以下の通りになります。

- 受け口を治す装置、顎を広げる装置、噛み合わせを浅くする装置など目的の違い

- ソフトシリコン製のマウスピースから、芯有りシリコンタイプ、ハードタイプなど、材質の違い

- 既成のもの、型取りしてオーダーメイドで作る物

- そのまま使用するだけのもの、ネジが埋め込まれているもの

お子様のマウスピース矯正の特徴

長所

- 取り外しできるので、食事制限が無い

- 外した状態で食事ができる

- 外して歯磨きできるので衛生的

- 人と会う時は装置を外せるので見た目が綺麗なままでいられる

短所

- 正しい使用法で装着しないと効果が無い

- サボることができてしまう⇒サボると治らない

- 本人の根気が必要

ちゃんと使用しさえすれば効果が出る!という症例でも、ご本人の協力が得られずに結局固定式に変更…というケースも無いわけではありません。

お子様ご本人は歯並びを気にしているわけじゃありませんから、大人の矯正のようにはいきません。

固定式はその点、お子様本人の意思では装置を外すことができませんので、本人の努力や協力に頼らずにすむ利点があります。

小児矯正は、当院の小児歯科専門医も得意としている治療ですので、ご興味をお持ちの方はお気軽におたずねください。

まとめ

小児矯正の1種であるマウスピース矯正は、適応症例の方に正しく使用していただくと非常に効果的に歯並びを治すことができる。

適応症例かどうかを知りたい方は、お気軽にご相談ください。

歯列矯正はどんなものがあるの?

2016年9月27日

こんにちは!岩国市のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

当院は矯正歯科もしているため、色々な矯正を希望される患者さまが来られます。

かなり具体的に調べて来られる方から、

「学校検診で言われたので来たんですけど、そもそも矯正ってどんなものですか?」

という方までいらっしゃいます。

今回は、歯列矯正の種類をテーマに、特に質問の多い成人矯正についてお話しします。

歯列矯正の種類

小児矯正(Ⅰ期治療)

乳歯が残っている時期に行います。

成人矯正(Ⅱ期治療)

すべて永久歯になってから行います。

小児矯正も成人矯正も、それぞれ様々な特徴を持つ治療法、治療装置があります。

成人矯正

フルブラケット法

多くの方が「歯列矯正」と聞いて思い浮かべるのがこの治療法です。

奥歯などを固定源にして、歯並び全体を治す治療が一般的です。

基本的に歯の表側に「ブラケット」と呼ばれる装置を付けて治します。

口元をひっこめたい場合や、ガタガタが大きい場合にも使用できます。

ブラケットの種類

メタルブラケット

金属製の装置で遠目にも目立ちますが、丈夫で格安という利点があります。

画像http://www.hanarabi-smile.jp/

セラミックブラケット

セラミック製の装置で目立ちにくい利点があります。

画像http://www.hanarabi-smile.jp/

前歯だけの部分矯正

フルブラケット法と同じく「ブラケット」を歯の表面に付けますが、治したい前歯の部分だけに付けて治す方法です。

フルブラケットの半額以下の費用で、半年程度の治療期間で治る利点がある一方、歯のガタガタが大きい場合や、口元が出っ張っているのを治したい場合、糸切り歯の位置を治したい場合、前歯以外の歯の位置移動などには使用できません。

前歯をちょっとだけ治したい場合の「プチ」な矯正です。

ブラケットはメタルブラケットとセラミックブラケットから選ぶことができます。

マウスピース矯正

目立たない透明マウスピースで歯並びを治す、非常に審美的な治療法です。

画像http://www.invisalign.co.jp/

マウスピースが取り外し可能なので、食事も歯磨きもとても楽です。

しかし、取り外しが可能であるがゆえに、しっかり装置を使って頂かないと治療期間が長引く傾向があります。

また、歯並びのガタガタが大きい場合や、骨格の問題で噛み合わせに問題がある症例には使用できません。

装置がすべて外注となるため、他の治療と比べて費用が割高となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

まとめますと、

フルブラケット法

ほとんどの症例に使用可能。

セラミックブラケットを選べば目立ちにくい。

前歯だけの「プチ」な矯正

前歯だけ治したい場合に安価で短期間で治せる。

部分矯正の適応症例にあてはまらなければ治療をすることができない。

(部分矯正を希望されても、部分矯正では無理な症例も多い)

セラミックブラケットを選べば目立ちにくい。

マウスピース矯正

つけている姿が一番自然。

しっかり装置を使わないと治療が長引いてしまう。

費用は割高な傾向。

希望されても、適応症例に当てはまらず、できないことも多々ある。

歯列矯正にご興味のある方はお気軽にご相談ください。

セカンドオピニオンも承っています。

岩国のやさしい歯医者さん つぼい歯科クリニック

〒740-0034

山口県岩国市南岩国町2丁目78-36

診療時間(予約制) 月~土 9時~12時、14時~18時 水9時~12時

日・祝・水曜午後 休診

矯正相談のみ(完全予約制)18時以降も承ります。

電話 0827-32-7506

お電話受付時間 月~土 9時~20時、水9時~13時

[no_toc]

マルチブラケット矯正装置の装着後に注意した方が良い 5つのこと

2016年9月26日

こんにちは!岩国市のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今日はマルチブラケット矯正装置を入れた後の方に注意していただきたいことをまとめました。

画像http://www.sato.or.jp/about/index4.html

初めてワイヤーを入れた後や、ワイヤー交換を行った後は一過性に不快感が出ます。

・個人差はありますが、1週間程度で落ち着いてきます。

・不快感が強いときは硬めの食品は避けてください。

・痛みが気になるときは、痛み止めを飲んでいただいてかまいません。

歯みがきは丁寧に行ってください。

歯みがきが足りない状態が続くと、装置の周りの歯が虫歯になってしまうことがあります。

矯正装置の周囲が虫歯になると、装置が外れやすくなります。

その結果、治療期間が延長したり、矯正終了後に虫歯治療が必要となる原因になります。

<おすすめの歯みがき方法>

・歯みがきした後に、フッ素のうがい薬を併用する

画像https://www.triple-farm.com/

・ときどき歯垢を赤く染めて、チェックしながら歯みがきをする

画像http://vtec8764.blog.fc2.com/

歯並びが治ってくると、ワイヤーの端が余って頬にあたりやすくなります。

ワイヤーがチクチクとして気になる場合は、飲み込んでも大丈夫なクッション材をお渡しします。

飲食をされるときはクッション材を外してください。

矯正装置が外れてしまったときはご連絡ください。

以下の食べ物は避けてください。

・ひっつきやすく粘り気のある食品

おもち、ガム、キャラメル、ヌガー、ハイチューなど

装置に入り込んで取れなくなったり、装置を壊す原因となります。

・前歯で咬み切らないといけない大きめの食品

<前歯の装置が壊れる原因になりやすい>

トウモロコシ丸茹で、リンゴ丸かじり、骨付きフライドチキンなど

<前歯に痛みが出る原因>

食パンにかぶりつく、おせんべいを前歯で割る

ひっつきやすく粘り気のある食品以外は、ほとんどの食品を食べることができます。

大きいサイズの食品を食べる時、前歯でかみ切る動作をします。

その結果、前歯が前後に揺さぶられやすく、痛みの原因になります。

<大きな食べ物はこうやって食べればOK!>

トウモロコシはバラバラにはずす

リンゴは一口サイズにカットする

パンは一口サイズに手でちぎる

おせんべいは手で割ってから食べる

・矯正用のゴムに色移りしやすい食品(特にセラミックブラケットをつけている方)

カレー、コーヒー、ミートソースなど

ワイヤーを装置に固定しているゴムに着色し、ゴムが目立つようになってしまいます。

色移りが気になる方は、来院前日などにお召し上がりください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ポイントさえおさえたら、あまり制限なくお食事を楽しめます。

その他、わからないことがありましたら、受診時スタッフにお尋ねください。

岩国のやさしい歯医者さん つぼい歯科クリニック

〒740-0034 山口県岩国市南岩国町2丁目78-36

診療時間 月~土 9時~12時、14時~18時、水 9時~12時

休診:日・祝 水曜午後 診療予約制

0827-32-7506

お電話の受付時間

月~土 9時~20時、水 9時~13時

休診:日・祝 水曜午後

[no_toc]