冷たい物で歯がしみる原因TOP3と今日からできる対策

2025年7月22日

冷たい物で歯がしみる原因TOP3と今日からできる対策

【知覚過敏だけじゃない「歯がしみる」原因と治し方】

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

冷たいものがおいしいシーズンになってきましたね。

今日は「歯がしみる」を掘り下げていこうと思います。

アイスをひと口食べるたびにキーンと痛みが走ったり、うがいをしただけで歯がズキッとしみたりする・・・という人もいるかもしれません。

そうなると、食事も歯みがきも憂うつになってしまいますよね。

知覚過敏は成人の約3割が経験するといわれる身近なトラブルです。

しかし、知覚過敏を引き起こす原因は一つではありません。

原因を正しく理解しないと、セルフケアを頑張っても症状が長引いたり、さらに悪化してしまうこともあります。

この記事では「知覚過敏 原因/治し方」について、臨床で頻繁にみられる3大要因と、それぞれに合った対処法をわかりやすくまとめました。

最後にはよくある質問も掲載していますので、知覚過敏にお悩みの人や、知覚過敏になりたくないという人は、ぜひ最後までお読みください。

目次

- 知覚過敏が起こる仕組み

- 原因① WSD(くさび状欠損)

- 原因② むし歯

- 原因③ TCH(歯牙接触癖)

- 今日から始められる対策まとめ

- FAQ ─ よくある質問

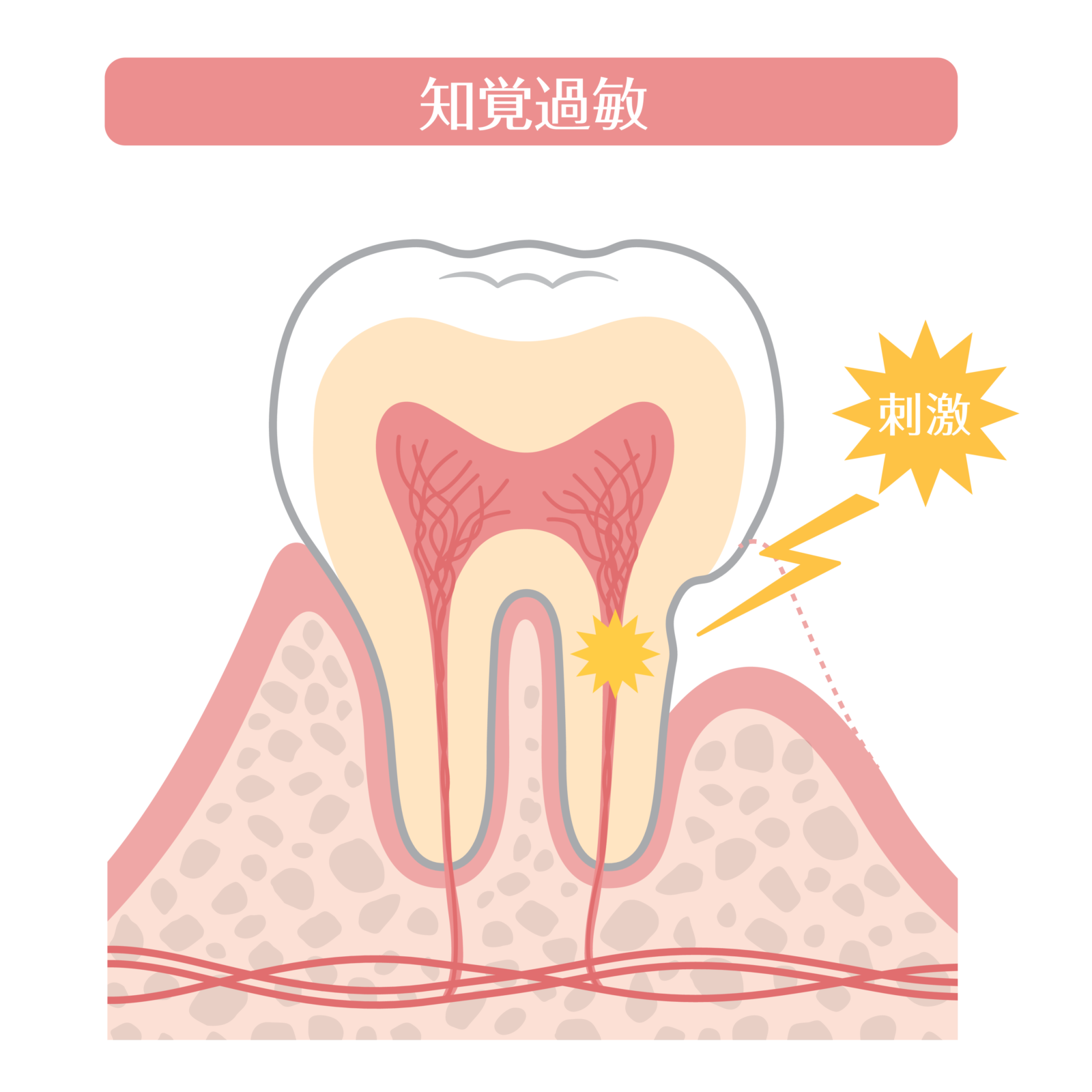

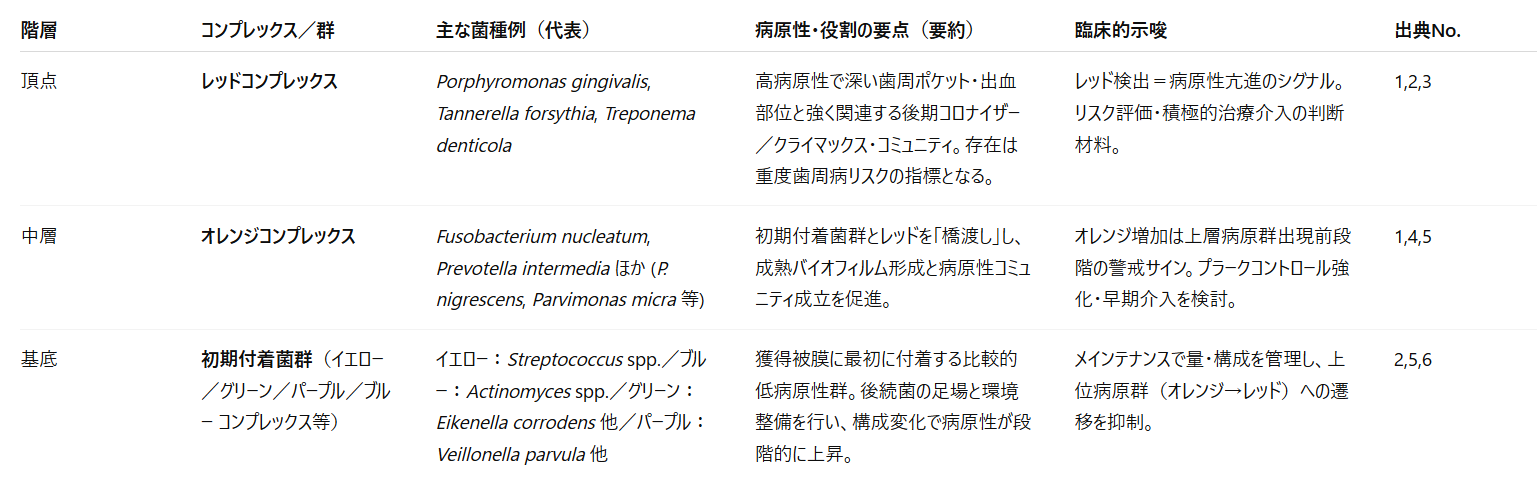

1)知覚過敏が起こる仕組み

歯の表面はエナメル質という硬い鎧で守られています。

しかし、歯ぐきとの境目や強い咬み合わせの力がかかる場所では、この鎧がすり減ったり欠けたりしやすくなります。

エナメル質の下にある象牙質には細い管(象牙細管)が無数に走っています。

象牙細管を冷たい刺激や甘味・酸味が通過すると、歯髄(神経)が敏感に反応し、鋭い痛みを感じます。

これが知覚過敏のメカニズムです。

2) 原因① WSD(くさび状欠損)

Wedge Shaped Defectとは、歯の根元がV字型にえぐれた状態です。

くさび状欠損とも言います。

過剰なブラッシング圧や研磨剤入り歯磨剤の長年の使用、あるいは咬む力の偏りが同時に加わることで、歯頸部(歯と歯ぐきの境目)が少しずつ削れてしまいます。

鏡で確認すると、歯の根元が黄色っぽく見えたり、V字の溝ができていたりすることが多いです。

-1.jpg)

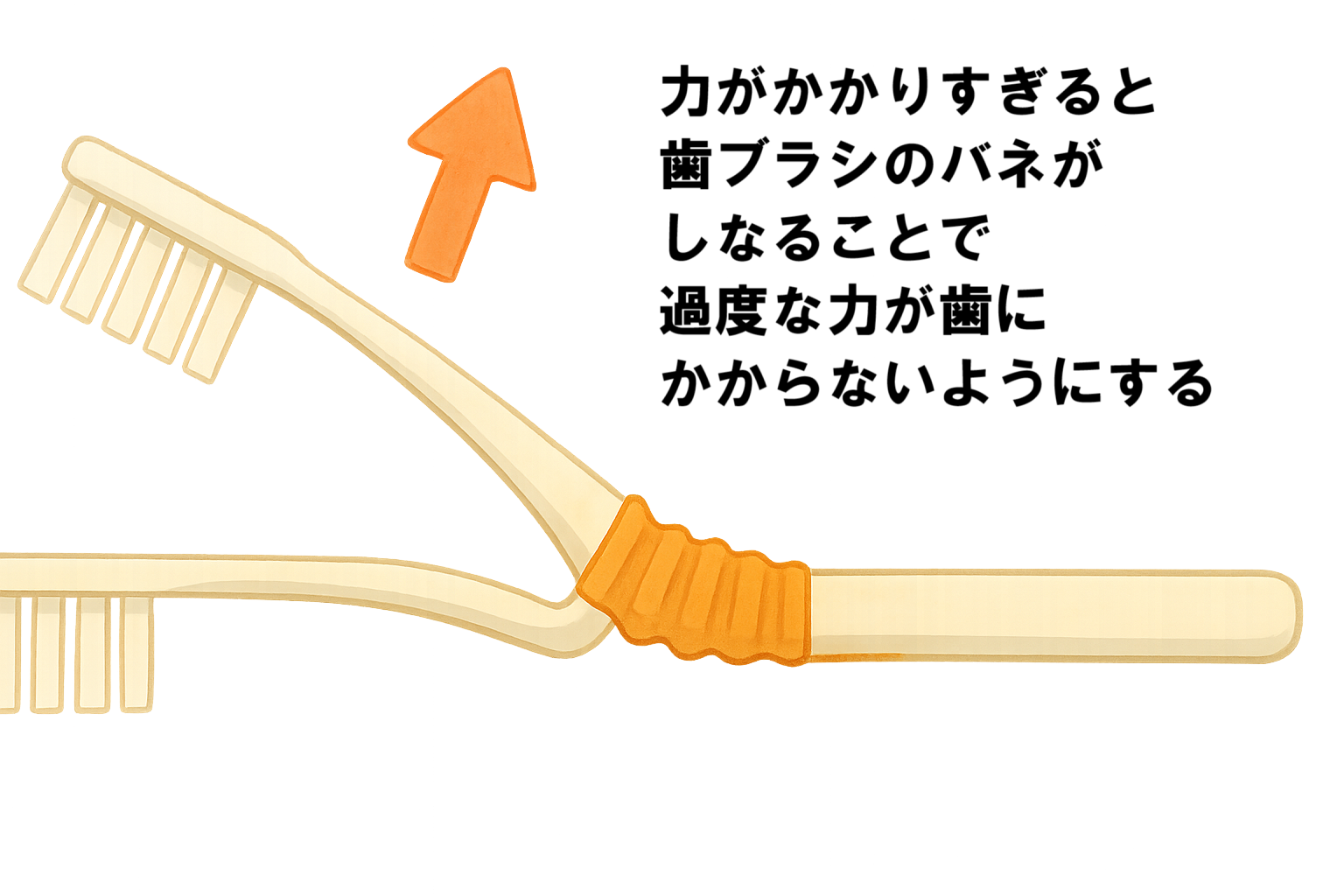

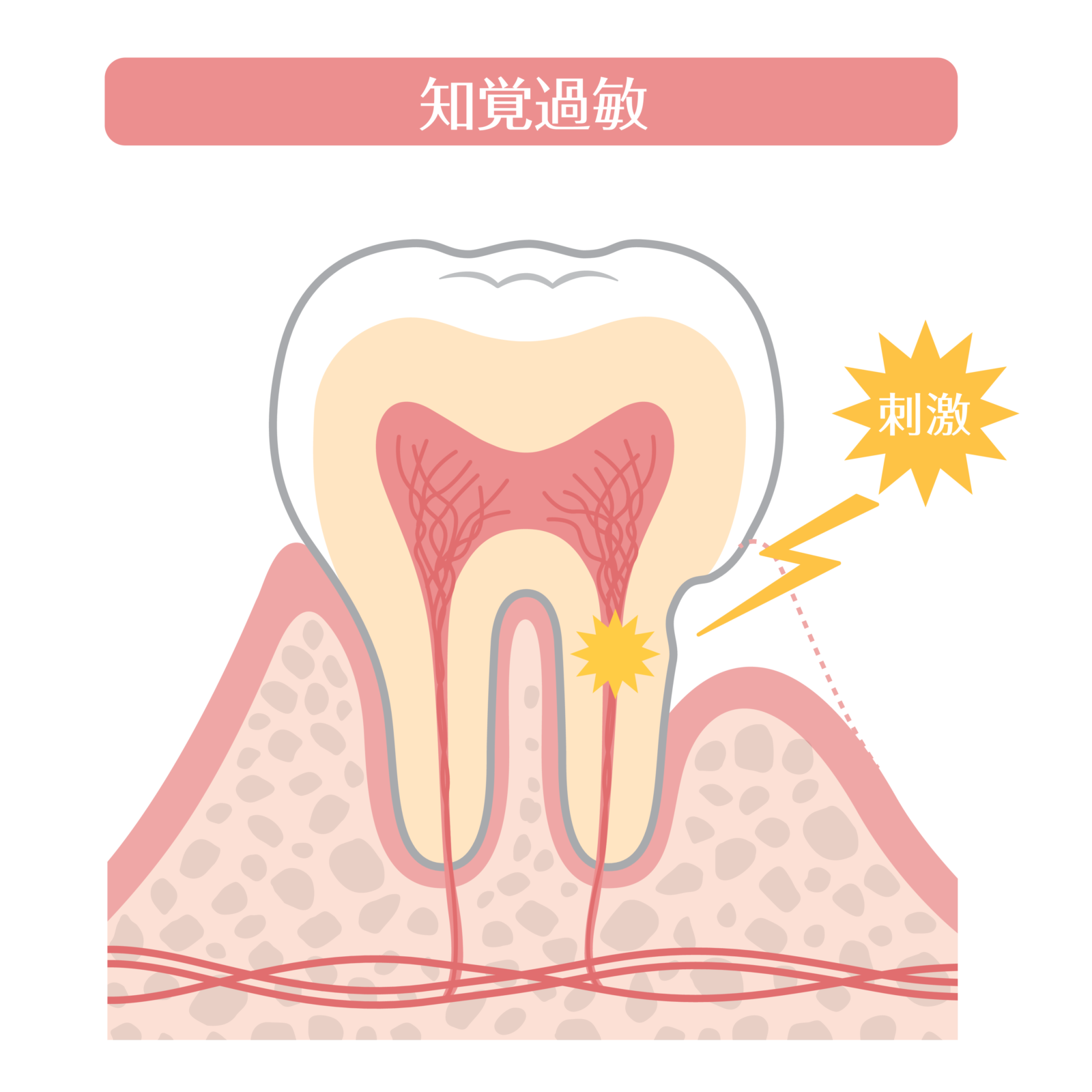

WSDへの主な対策 ブラシ圧を下げる・刺激を下げる

- 歯ブラシはペンを持つように握り、100g程度の軽い力で磨くよう意識します。キッチンスケールの上で歯ブラシを押し当て、力加減を体で覚えると失敗しにくくなります。

- 毛がやわらかめの歯ブラシと低研磨性の歯磨剤を選びましょう。

- ブラッシング圧がコントロールできない人には、ヘッドがしなって100g以上の力を自動的に逃がす「オーバートリートメントケア」機能付き歯ブラシがおすすめです。適切な圧を体感しながら磨けるため、自然と正しい力加減が身につきます。

- 進行した欠損には、歯科医院で露出した象牙質を封鎖する処置を行うと、痛みの再発を防げます。

- 咬み合わせの負荷が強い場合は、夜間の歯ぎしり対策が必要です。

いったん欠けてしまった歯質は自然には再生しません。

ブラッシング圧を改善しても「しみる」症状が続く場合は、できるだけ早めに封鎖処置を受けたほうが安心です。

3) 原因② むし歯(初期〜中等度)

冷たい物や甘い物でしみると「知覚過敏かな」と考えがちです。

しかし実は、むし歯が隠れていることも珍しくありません。

初期むし歯は白く濁って光沢が失われ、中等度になると褐色や黒色の穴が見えます。

象牙質に達すると冷刺激だけでなく甘味や酸味でも痛みが出ます。

根面むし歯(歯ぐきが下がった根の部分にできるむし歯)は進行が早いので、40代以降は特に注意が必要です。

むし歯への主な対策

- 浅い窩洞であれば、歯科医院でコンポジットレジン(CR)を詰める処置を行うと、即日で痛みが改善します。

- 進行している場合はインレーやクラウンが必要になることがあります。さらに深い場合は根管治療まで進むこともあります。

- 自宅ではフッ化物高濃度(1450ppm)歯磨剤を就寝前に使用して再石灰化を促してください。

- 砂糖を含む飲食をダラダラと続けないようにし、就寝前の間食は控えましょう。

4) 原因③ TCH(Tooth Contacting Habit)

安静時、本来上下の歯はわずかに離れています。それにもかかわらず長時間軽く接触させている癖をTCH(歯牙接触癖)といいます。弱い力でも接触時間が長いと歯根膜や象牙質が刺激を受け続け、知覚過敏を引き起こしたりWSDを悪化させたりします。

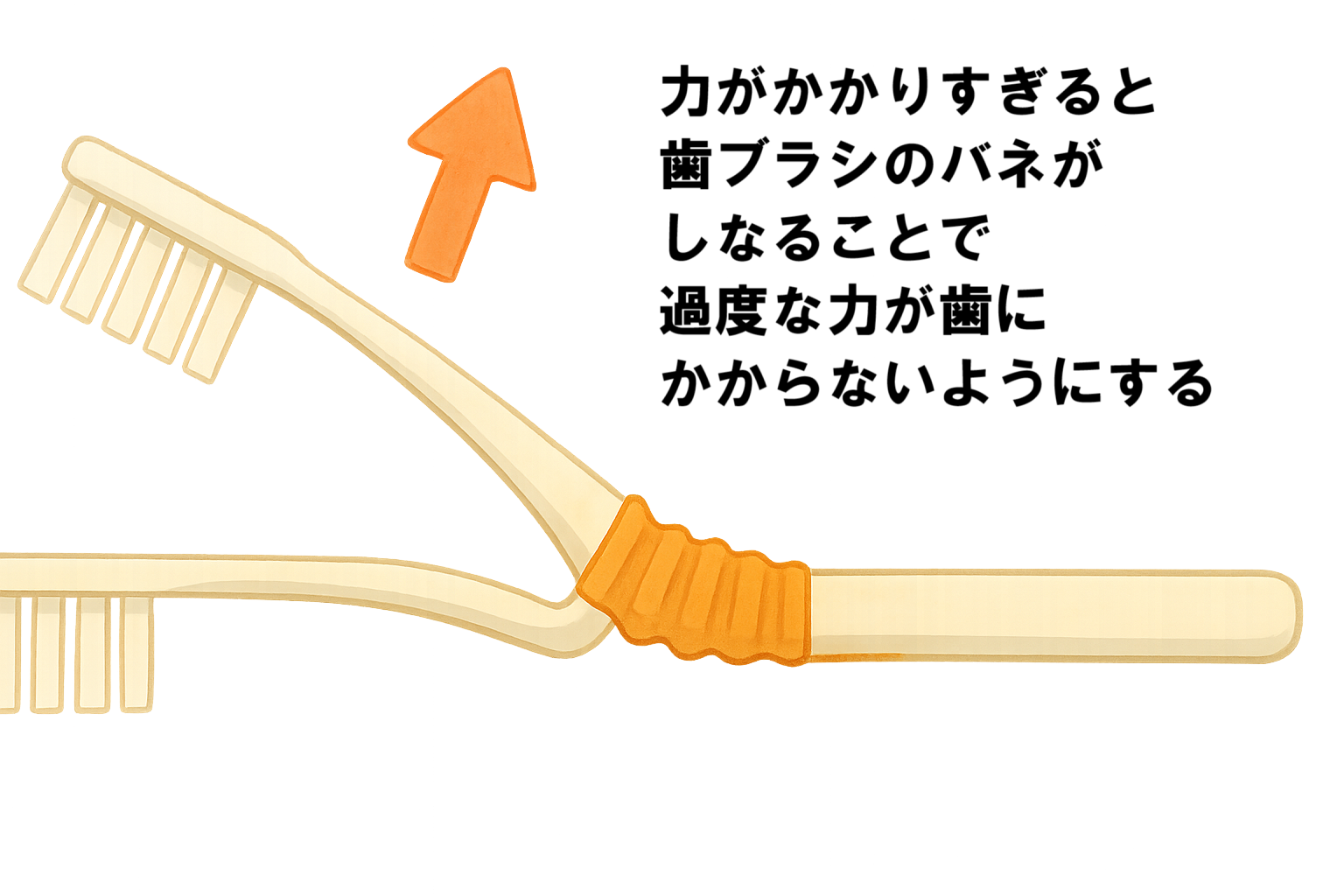

TCHはストレスや不良姿勢と結びつきやすく、PC作業やスマホ操作で首が前に出るほど接触時間が増えることがわかっています。

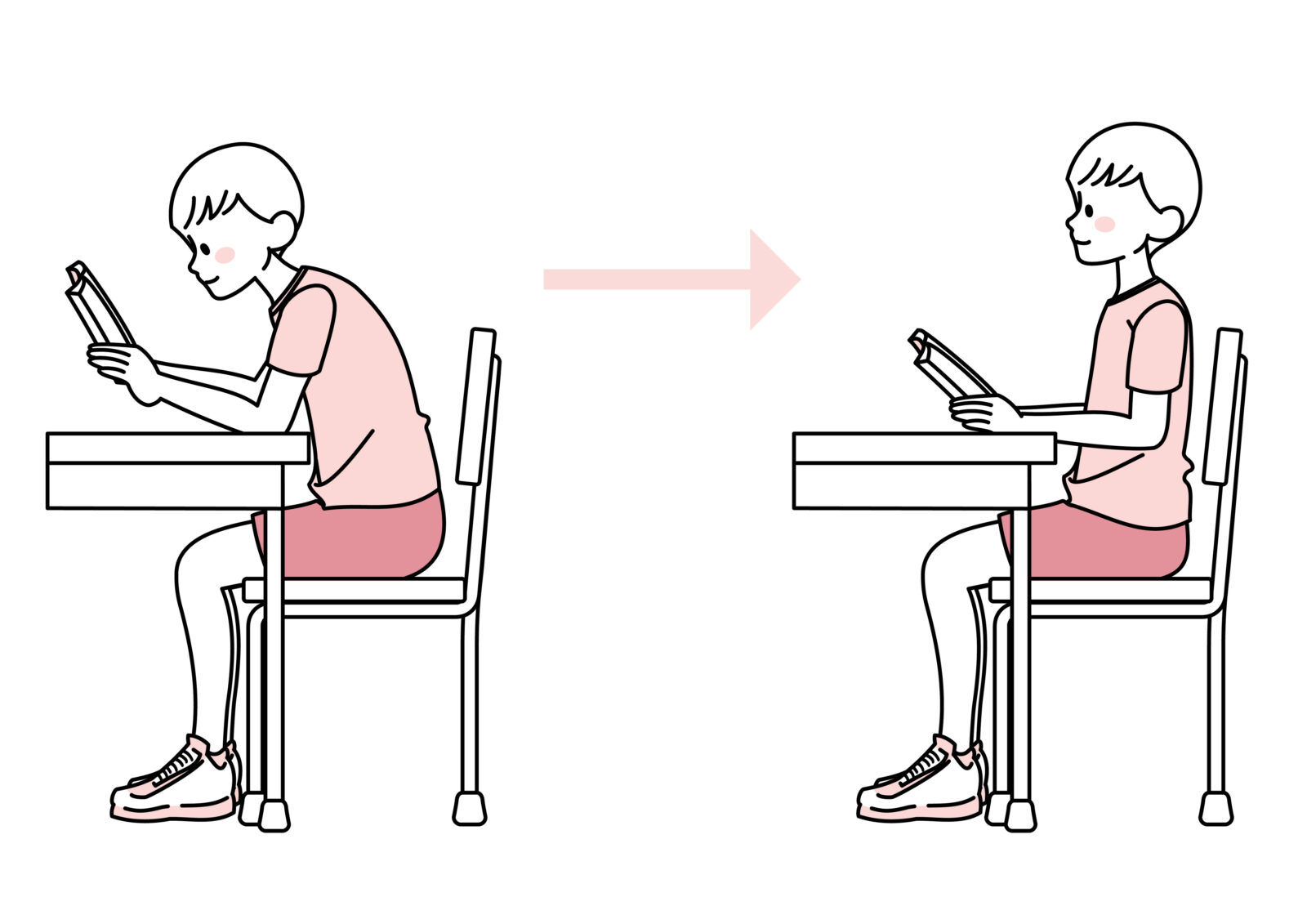

TCH改善のコツ ─ 姿勢と生活習慣を整える

- 座り姿勢では猫背・巻き肩・ストレートネックの改善を意識し、モニターを目線の高さに合わせて顎を突き出さない。

- イスに座るときは骨盤を立てて足底をしっかり床に接地し、必要に応じて骨盤サポートクッションを使用する。

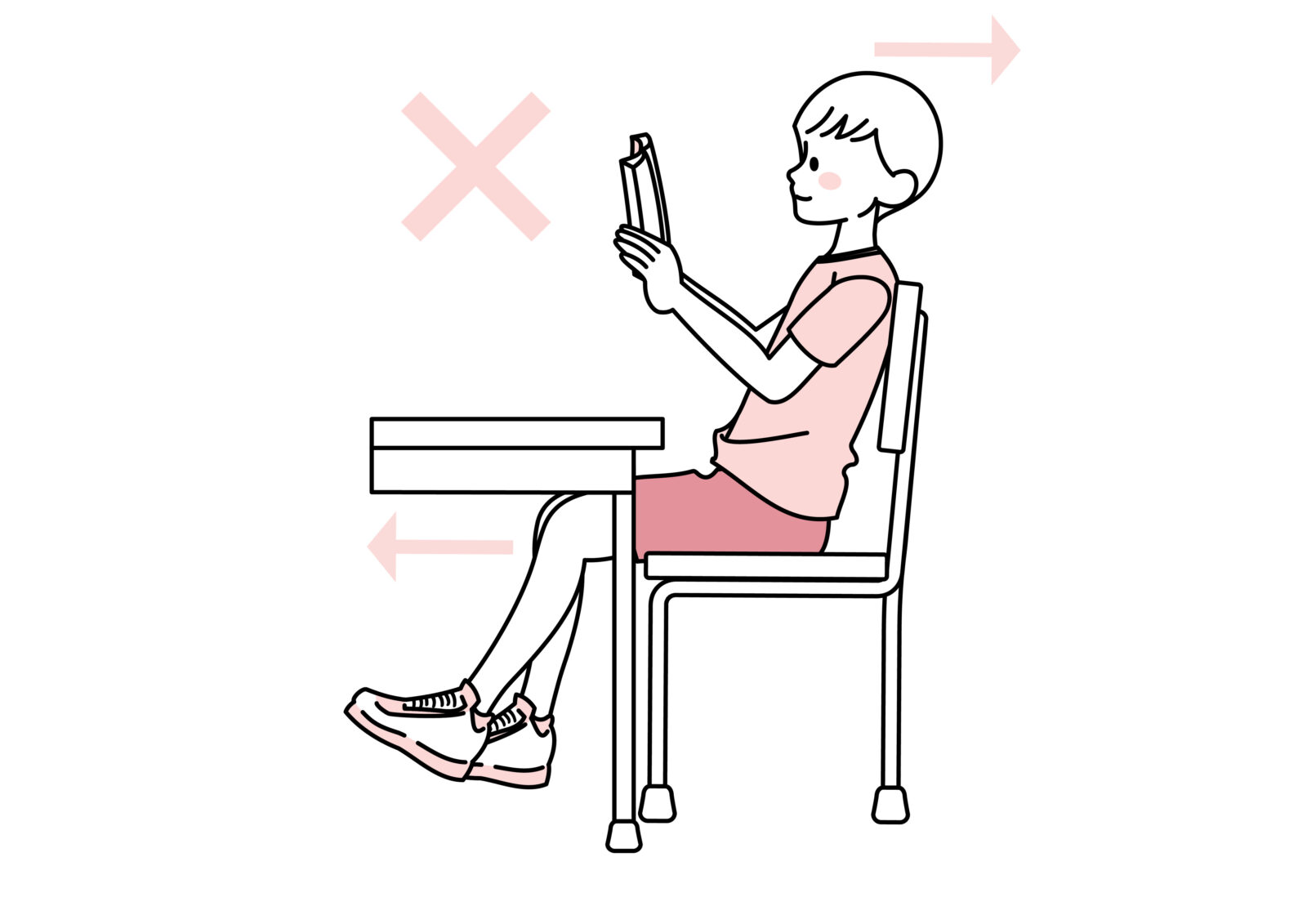

良くない姿勢の例

・背もたれにもたれていて、骨盤が垂直に立っていない

・足裏が地面にべったりついていない

・足を組んで地面から離している

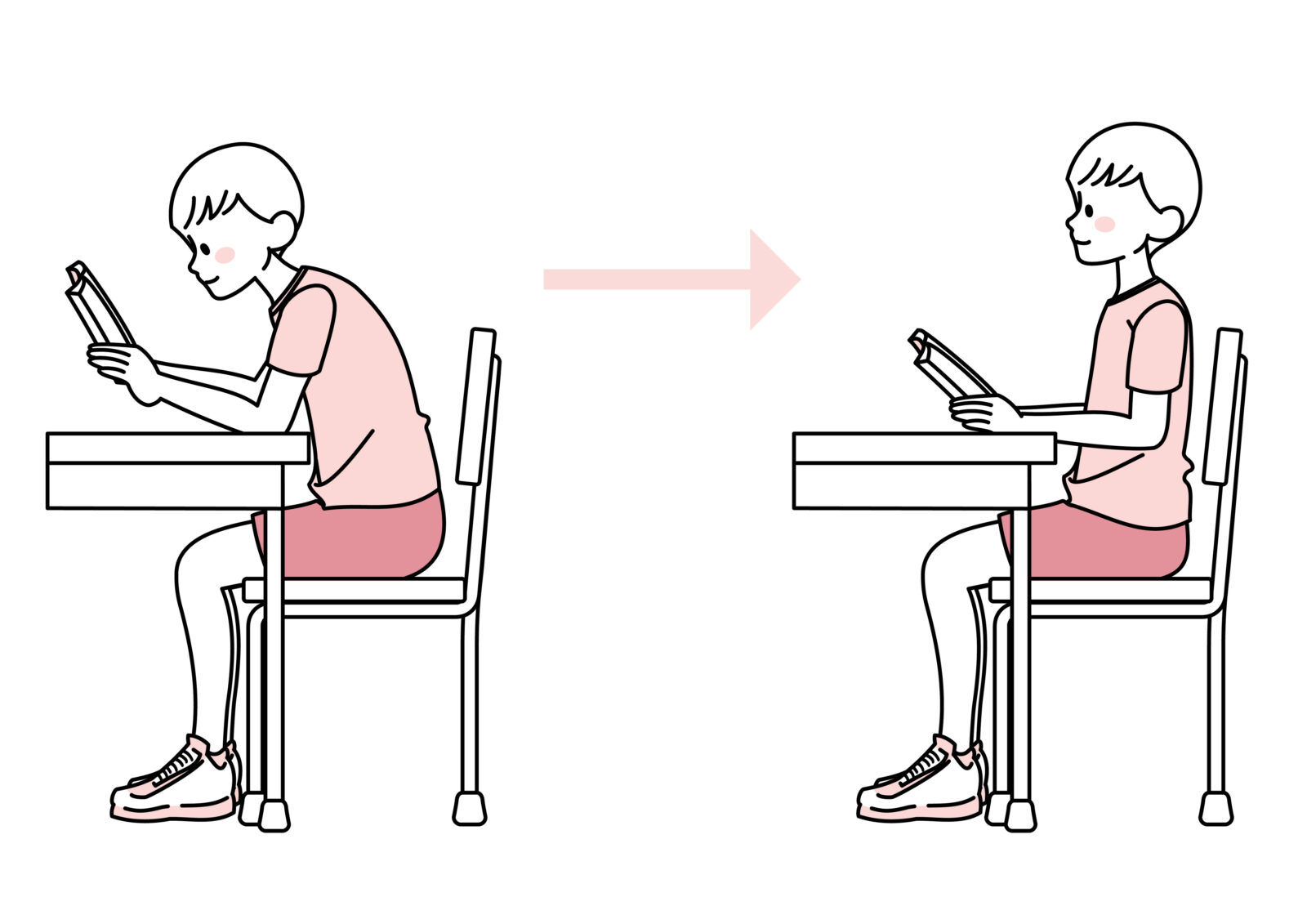

姿勢の改善例

猫背になっている・脇が開いている・顎が前に出ている(ストレートネック)

▶脇をしめ、足裏を床につけ、背もたれを使用せず、顎を前に出さずに、骨盤を立ててまっすぐ座っている

良い姿勢をずっとするのは難しい・・・そのとおりです。

良い姿勢が自然とできるようになるコツとは?

・猫背改善ストレッチを行う

小胸筋・大胸筋、僧帽筋など胸郭周りのストレッチをすると肩が開き、上下歯の自然な離開が保ちやすくなります。

・座り時間を減らし、立ち時間を増やす

スタンディングデスクを活用し、ソファやイスの背もたれを使わないようにします。

長時間座ると、腹筋や臀筋が正しく使われず、骨盤前傾や後傾を起こしやすくなります。

・上下の歯が食事以外は接触しないように意識する

30分ごとにスマホ通知を設定し、「リップシール・ティースアパート(唇は閉じるが歯は離す)」を唱えてセルフチェックする。

・歯を守るための装置を歯科医院で作成する

強い歯ぎしりで詰め物が割れやすい場合は、ナイトガードを装着して歯や修復物を守る方法があります。

ただしこれは症状を一時的に緩和・防護する対症療法であり、TCHそのものを治すわけではありません。

姿勢を整えて上下歯が自然に離れる時間を増やすと、歯や歯周組織への荷重が減り、知覚過敏だけでなく顎関節症や肩こりの改善にもつながります。

5)今すぐ始めることができる対策まとめ

- 歯ブラシの握り方と圧を見直し、オーバートリートメントケア機能付き歯ブラシで歯みがきの正しい圧力を体得する。

- 「しみる」部位に穴や変色があれば自己判断せず歯科医院に受診する。

- 猫背を避け、立ち姿勢や胸郭ストレッチでTCHを減らす。

- 就寝前はフッ化物高濃度ペーストや硝酸カリウム配合ペーストを歯面に塗布する。

- 歯ぎしりが強く詰め物の破損が気になる場合は、ナイトガードで歯を保護する。ただしTCH改善の本命は姿勢と習慣の見直しです。

6). FAQ ─ よくある質問

- Q1. 知覚過敏用の歯磨き粉だけで治りますか?

- 軽度のWSDや初期むし歯であれば、硝酸カリウム入り歯磨き粉の連用で症状が落ち着くケースもあります。ただし欠損が深かったりむし歯が進行していたりすると、歯科医院での封鎖処置や充填が欠かせません。

- Q2. ホワイトニング後に知覚過敏が出ました。

- 過酸化水素が象牙細管を一時的に広げるため、術後にしみることがあります。多くは2〜3日で治まりますが、痛みが強い場合はホワイトニングを中断し、知覚過敏抑制剤を塗布してもらうと早く楽になります。

- Q3. マウスウォッシュは効果がありますか?

- フッ素や硝酸カリウム、乳酸アルミニウムが入ったタイプは補助的に役立ちます。ただしブラッシング圧やTCHを改善しないままでは根本的な解決にはつながりません。

- Q4. TCHを自分でチェックする方法はありますか?

- 1時間ごとに「いま上下の歯は離れているか」と自問し、歯が触れていたらそっと離します。これを繰り返すことで無意識の接触時間を少しずつ減らせます。

- Q5. 知覚過敏とむし歯の痛みはどう見分けますか?

- 知覚過敏の痛みは刺激を取り除くとすぐに消えやすいのに対し、むし歯は刺激がなくなっても痛みが続く傾向があります。鏡で黒い穴や変色が見えたらむし歯の可能性が高いので、早めに受診してください。

冷たい物で歯がしみるのは、身体からのSOSサインです。ブラッシング圧の見直しや姿勢改善など、今日できることから一つずつ取り組みつつ、気になる症状があれば遠慮なく歯科医院にご相談ください。早めの対処が、痛みのない快適な毎日への近道になります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

歯周病のしくみ 歯周病もピラミッド

2025年7月18日

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 副院長の吉村です。

歯周病と、歯周病の背景になることがらについての話題です。

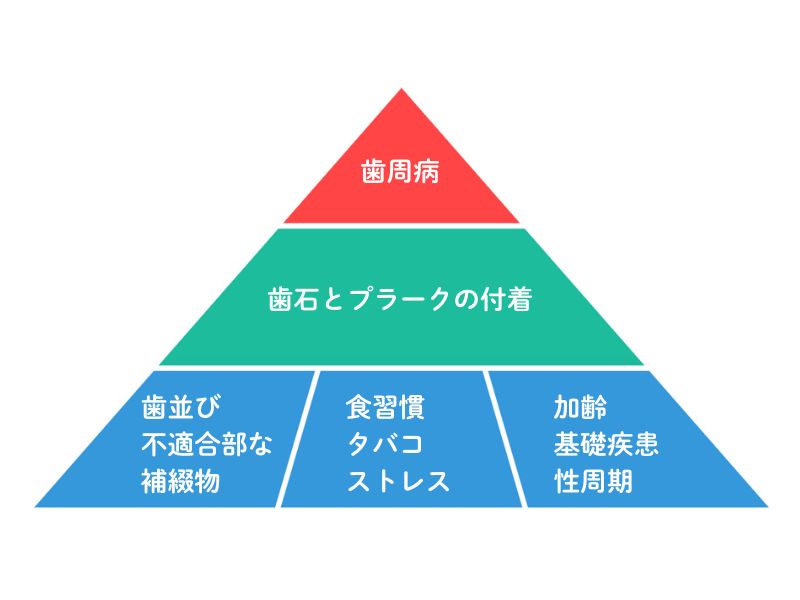

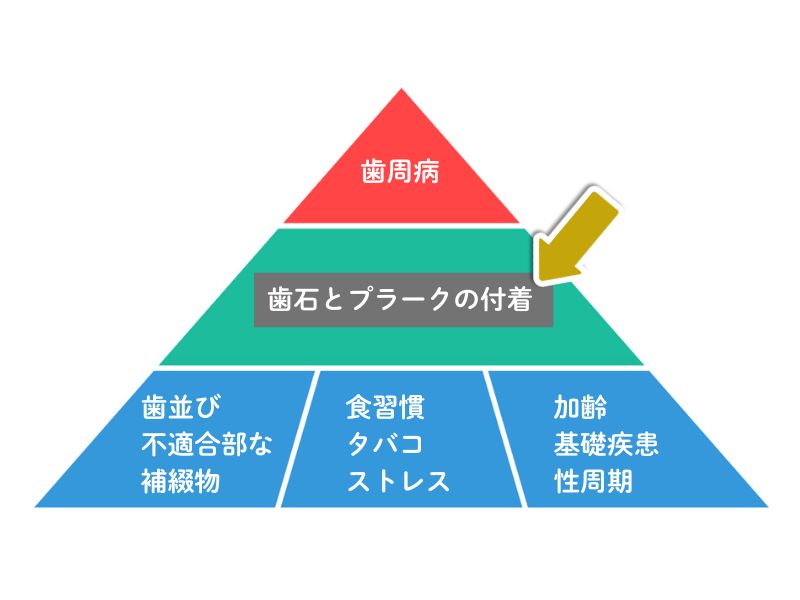

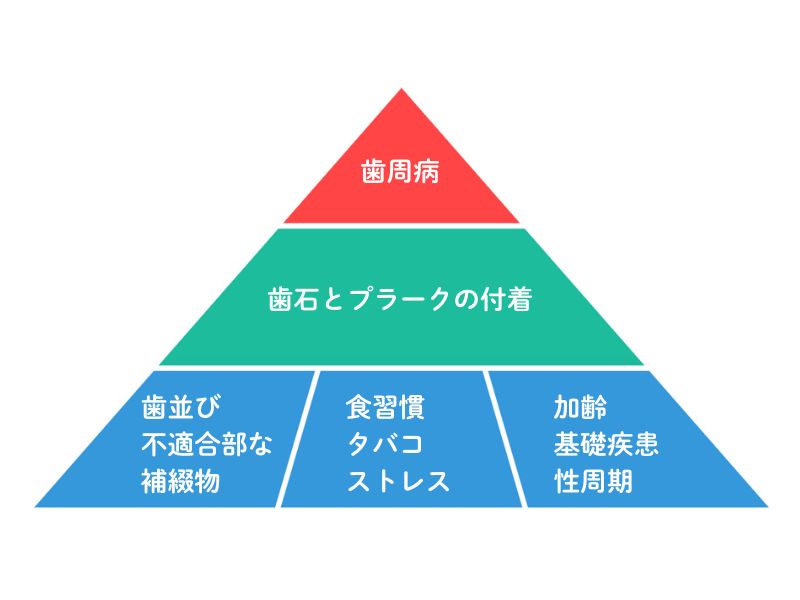

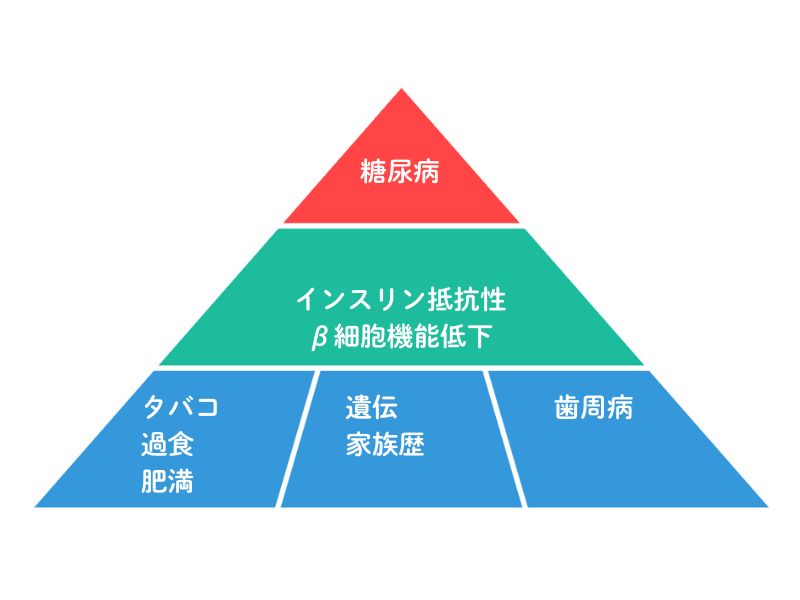

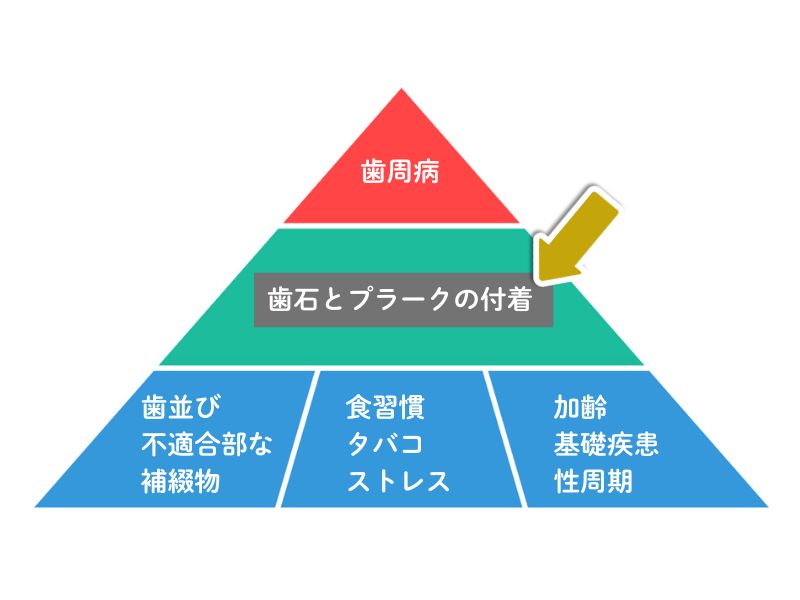

1)歯周病は他因子による生活習慣病

歯周病を含めた生活習慣病の多くの原因は、複数の生活習慣や要因が積み重なることで起こります。

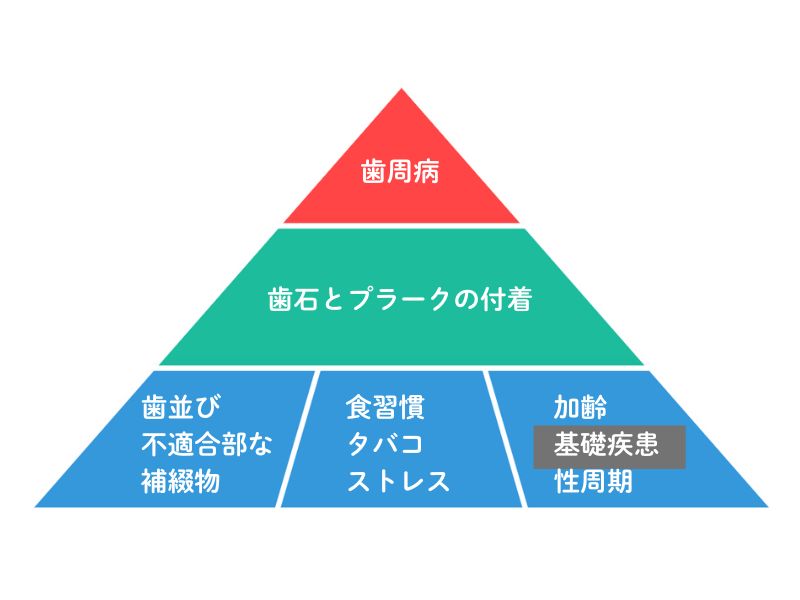

ピラミッドの一番下の段には、「それ単独では歯周病にはならない要因」が並んでいます。

そうした要因に口腔清掃の不足(歯石や歯垢/プラークが歯・歯ぐきに沈着すること)が重なって、歯周病を起こします。

ピラミッド図を見てください。

3段目にある「基礎疾患」とは、糖尿病や免疫疾患などです。

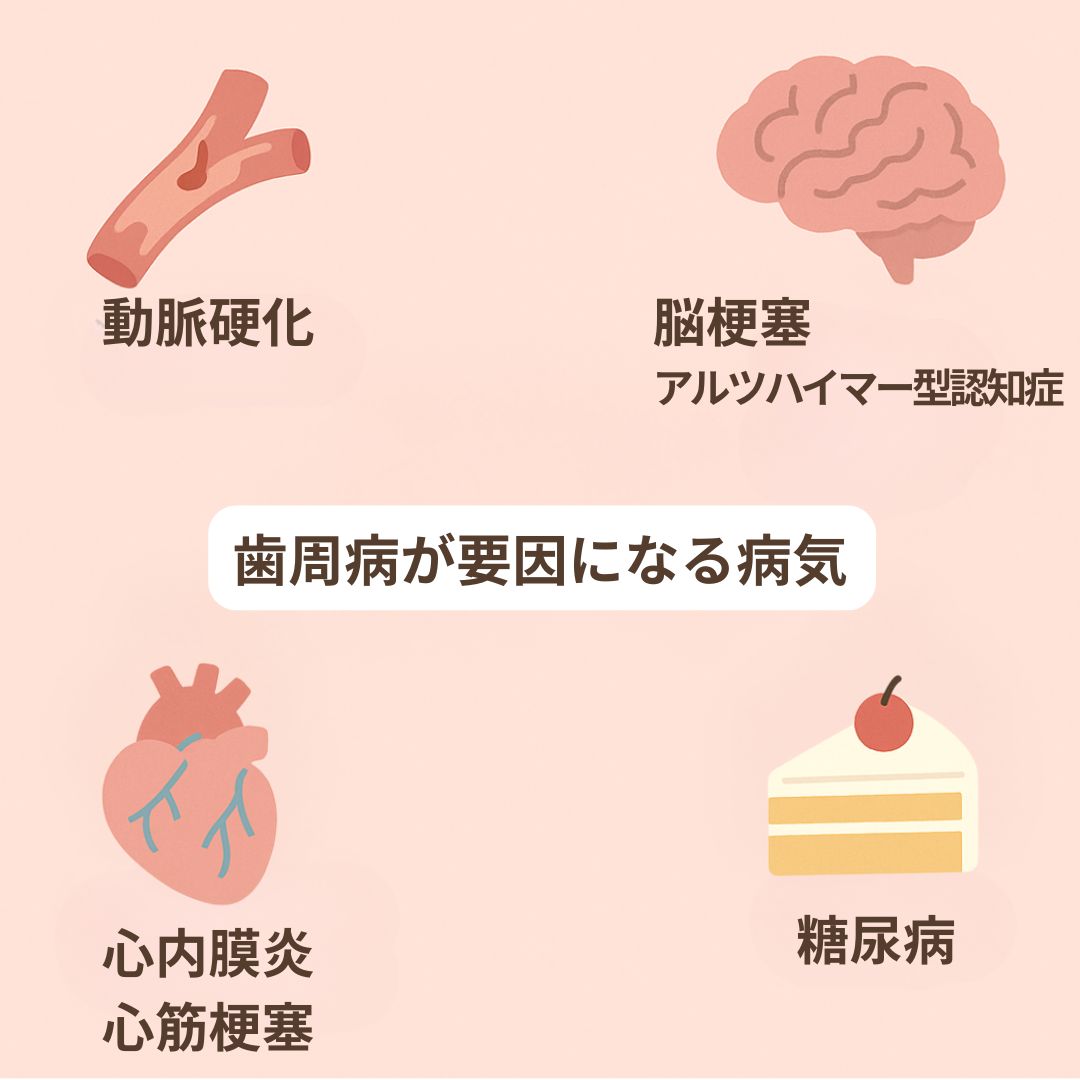

ある病気が、別の病気のピラミッドの底(病気の因子の一つになる)という現象は多く、歯周病も他の病気の要因になることがあります。

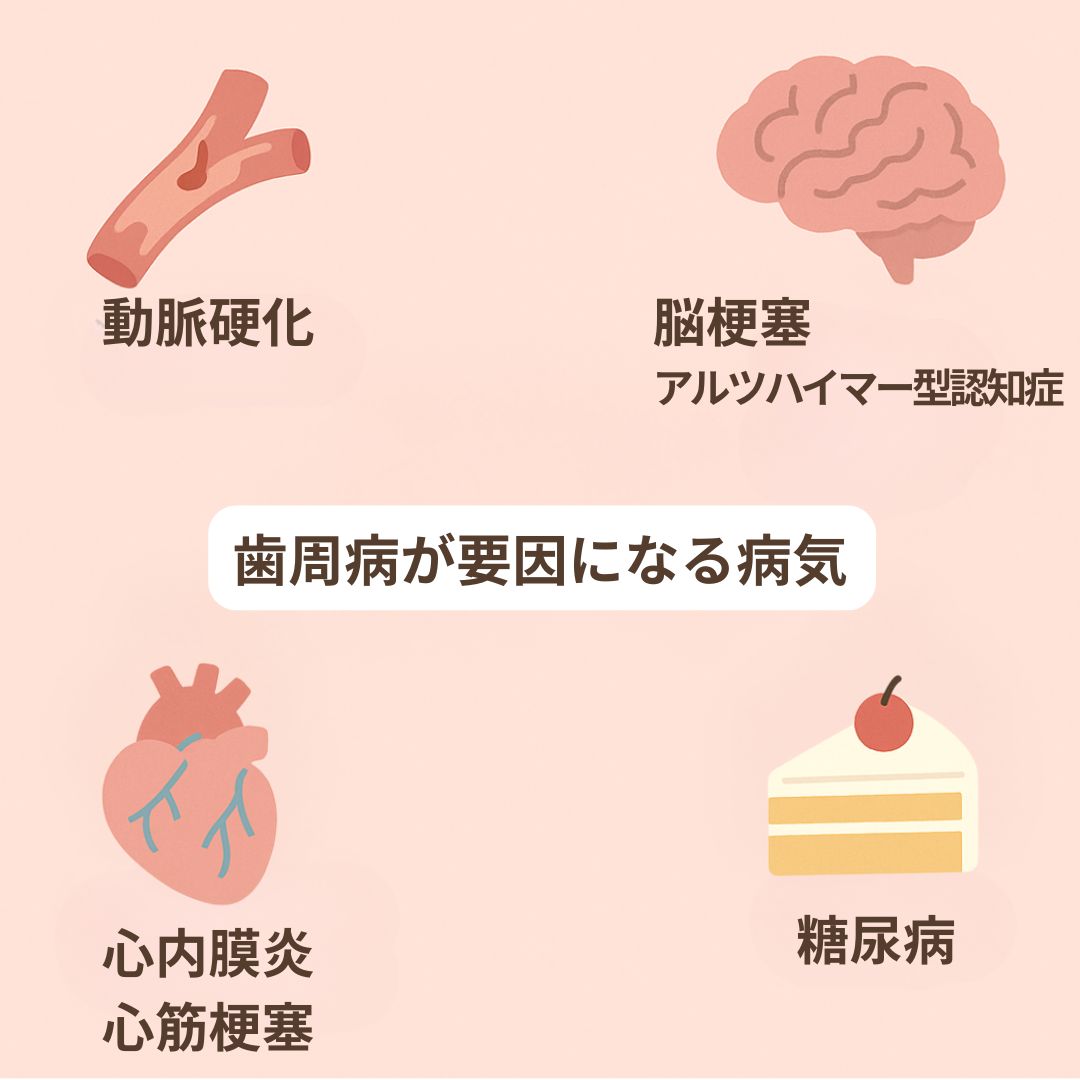

2)歯周病は他の病気の「因子の一つ」になる

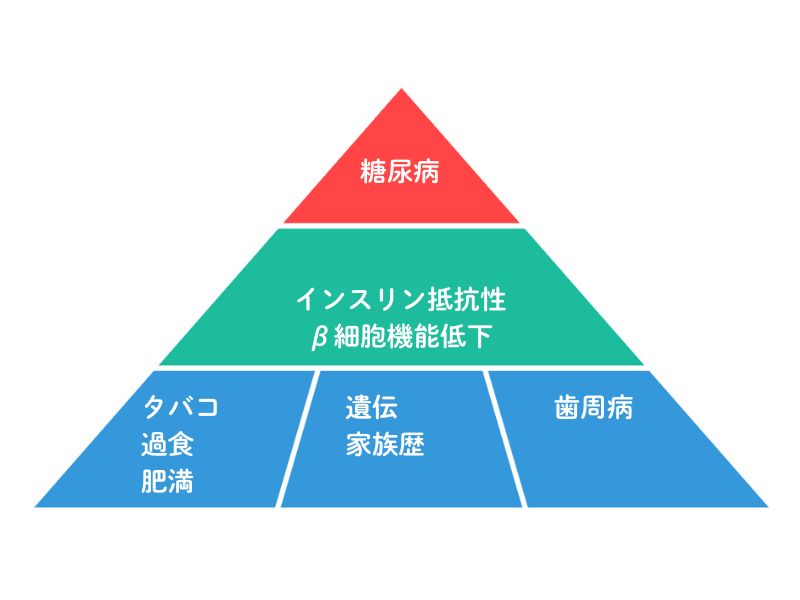

例えば、糖尿病のピラミッド図はこのようになります。

糖尿病は、歯周病が改善するとHbA1c等の血液検査値が下がり、歯周病が悪化すると糖尿病も悪化することが知られています。

他にも、前述の動脈硬化・脳梗塞・心筋梗塞・アルツハイマー型認知症・心内膜なども歯周病が病因の一つになっています。

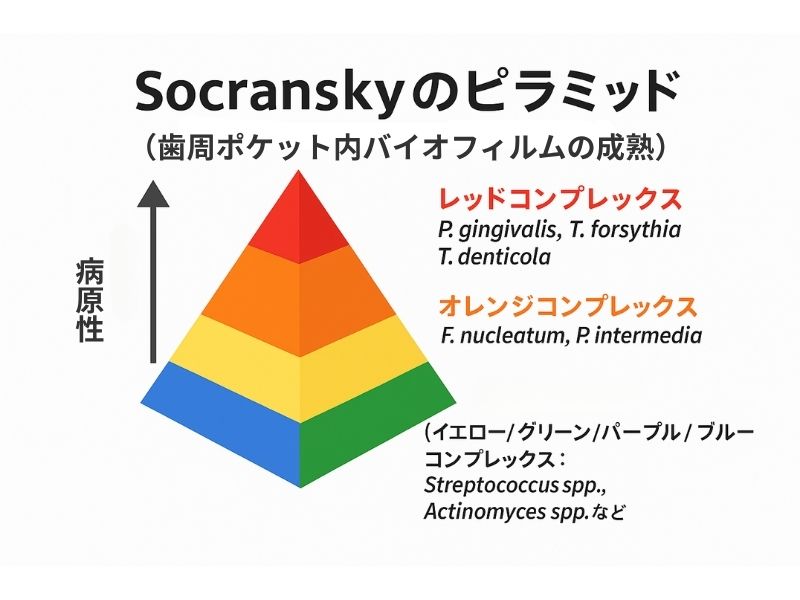

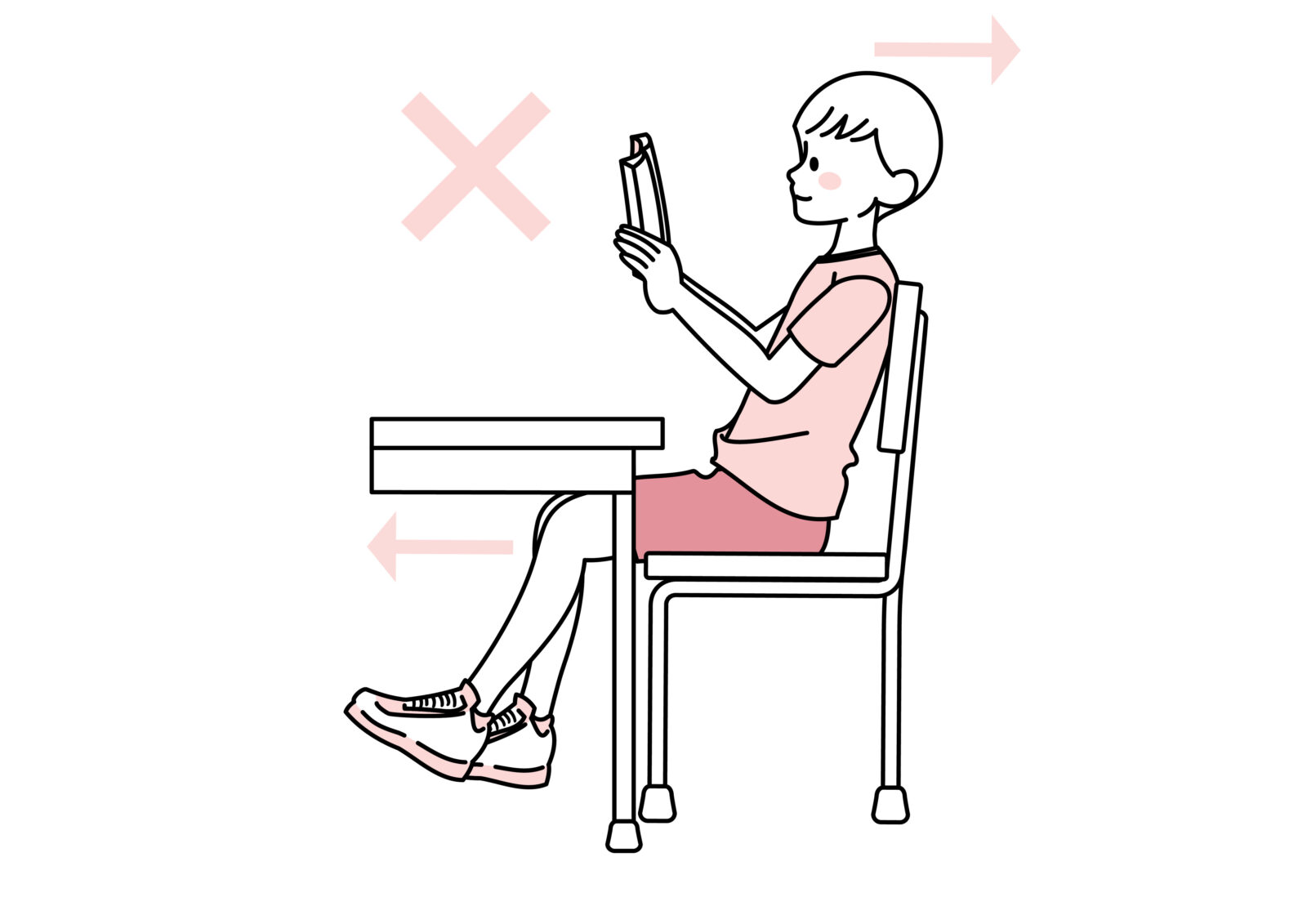

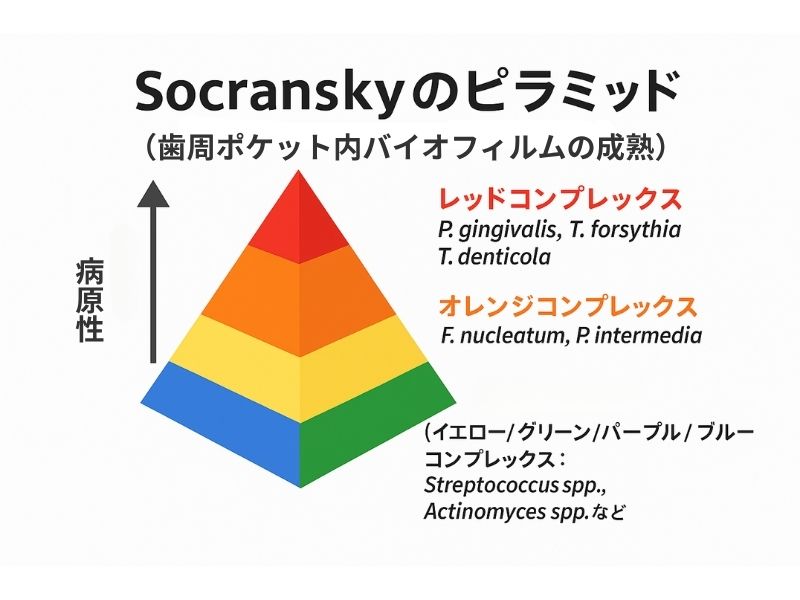

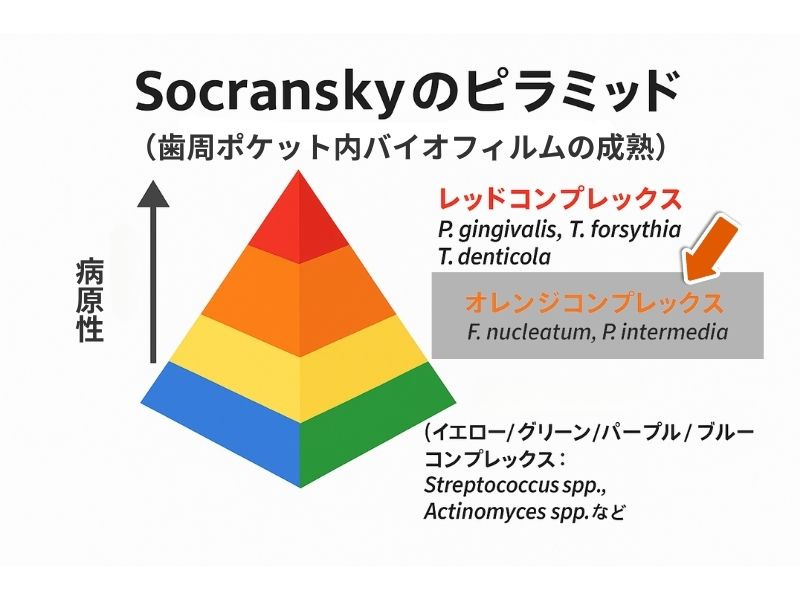

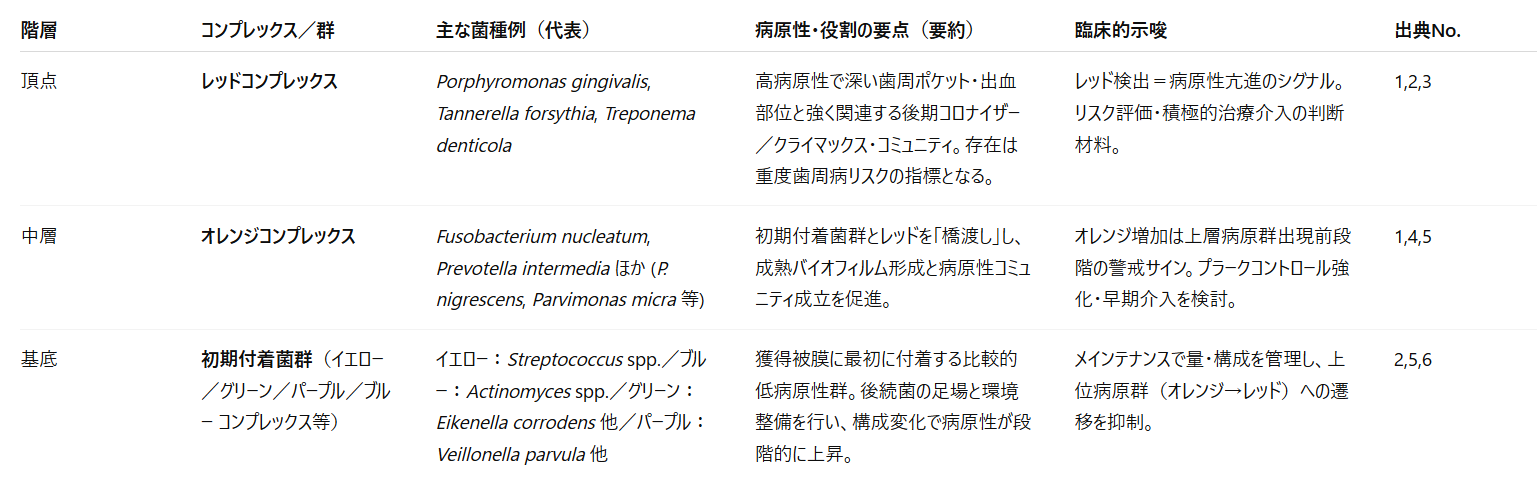

3)細菌の構成を示す歯周病ピラミッド

では、歯周病の病因を、細菌学的に見てみましょう。

歯周病の原因に「歯石とプラークの付着」という項目があります。

この歯石とプラークは様々な種類の細菌による複合体(コンプレックス)です。

この複合体の構成細菌の中に下記のものが含まれると、その細菌複合体は病原性が高くなっていきます。

プラークに含まれると病原性が高くなる細菌

・歯周病菌の病原性が強い細菌

・歯に付着する能力高い細菌

・酸をたくさん作る、虫歯の病原性が高い細菌

下図は細菌複合体の病原性が高いか低いかを示す「Scoranskyのピラミッド」です。

これは、歯周ポケットの中の細菌を分類したものになります。

4)歯周病を引き起こす細菌群

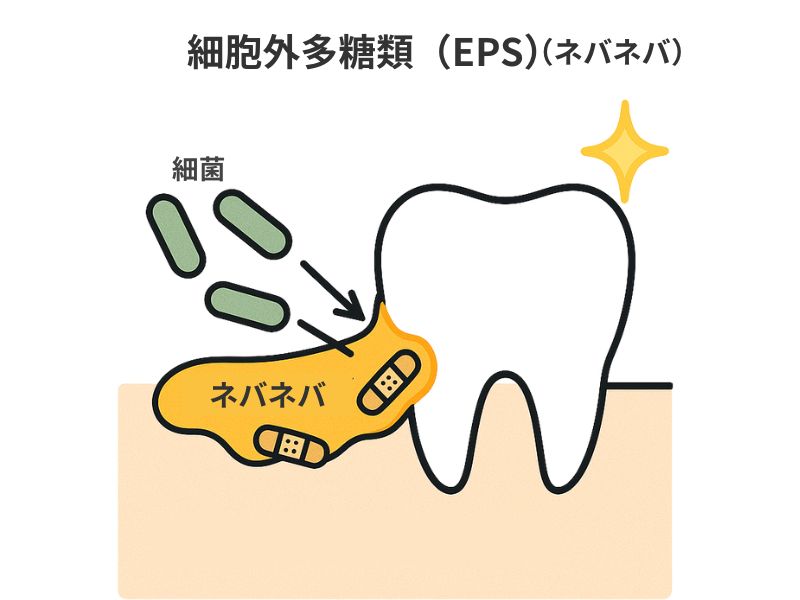

4-1)初期付着細菌群…虫歯菌など

ピラミッドの一番下の段は、初期付着細菌群で、虫歯の原因菌なども含まれます。

これらの菌は、酸素が豊富な環境で繁殖します。

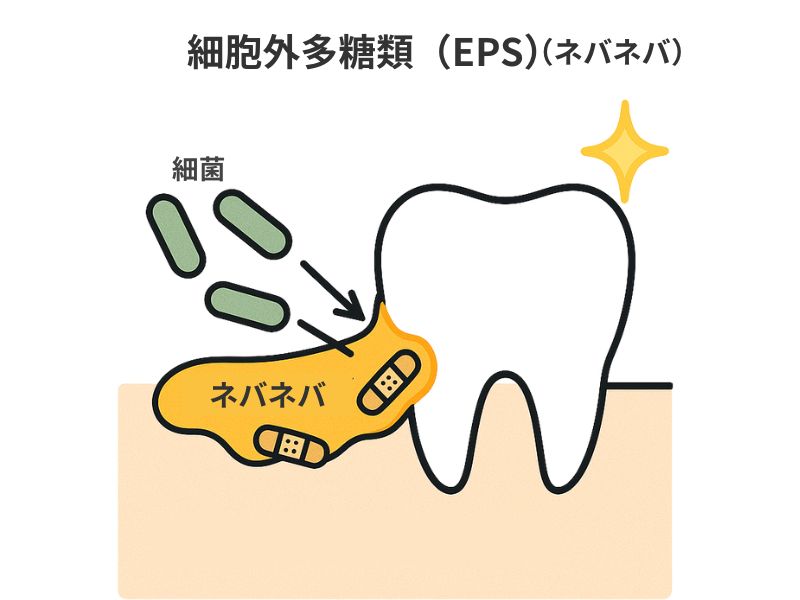

そして細菌の外側に菌対外多糖といわれる「ネバネバ」を作り出します。

ネバネバが糊(のり)の役割をして、菌を歯の表面にひっつけることができます。

これらの菌は小学生頃定着することが多いようです。

虫歯の病原性はありますが、歯周病の病原性は高くありません。

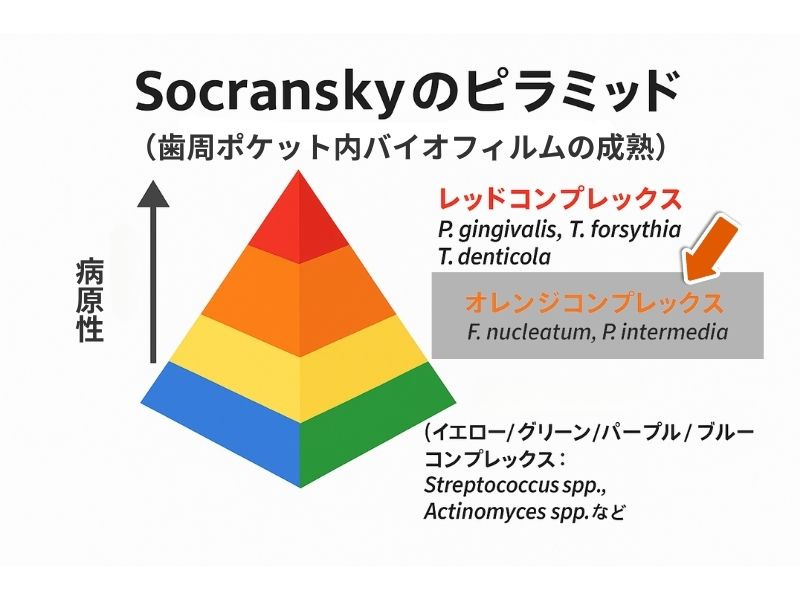

4-2)オレンジコンプレックス(歯周病の中程度悪性細菌群)

初期付着細菌群が作り出す「ネバネバ」は、自力では歯にくっつく力のない他の菌の棲み家になります。

この、初期付着細菌群が作り出した「ネバネバ」に、次にやってくる菌たちが「オレンジコンプレックス」といわれる中程度悪性細菌群です。

オレンジコンプレックスの細菌(代表菌はFusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia など)は、歯肉炎や思春期性や妊娠性の歯周炎を引き起こします。

これらの菌が15から18歳前後で口腔への定着がみられるようです。

4-3)レッドコンプレックス(歯周病の高悪性細菌群)

こうして軽度の歯肉炎・歯周炎がオレンジコンプレックス細菌群によって引き起こされると、プラーク内の酸素はどんどん減少し、高病原性の細菌群であるレッドコンプレックス細菌群が棲める環境へと変わっていきます。

そして赤い頂点の細菌群、レッドコンプレックス(歯周病の高病原性の細菌群)がプラークの中に形成されていきます。

代表菌であるPorphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticolaは、歯周病の主役級で、18歳頃から見られはじめ、30代以降には定着が見られます。

Socranskyのピラミッド:ポイント早見表

出典(参考文献)

[1] Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RL Jr. Microbial complexes in subgingival plaque. J Clin Periodontol. 1998;25(2):134-144. doi:10.1111/j.1600-051X.1998.tb02419.x.

[2] Haffajee AD, Socransky SS. Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases. Periodontol 2000. 1994;5:78-111. doi:10.1111/j.1600-0757.1994.tb00020.x.

[3] Holt SC, Ebersole JL. Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, and Tannerella forsythia: the “red complex,” a prototype polybacterial pathogenic consortium in periodontitis. Periodontol 2000. 2005;38:72-122. doi:10.1111/j.1600-0757.2005.00113.x.

[4] Chen Y, Shi T, Li Y, Huang L, Yin D. Fusobacterium nucleatum: The Opportunistic Pathogen of Periodontal and Peri-Implant Diseases. Front Microbiol. 2022;13:860149. doi:10.3389/fmicb.2022.860149.

[5] Aruni AW, Dou Y, Mishra A, Fletcher HM. The Biofilm Community—Rebels with a Cause. Curr Oral Health Rep. 2015;2(1):48-56. doi:10.1007/s40496-014-0044-5.

[6] Boisen G, Davies JR, Neilands J. Acid tolerance in early colonizers of oral biofilms. BMC Microbiol. 2021;21:45. doi:10.1186/s12866-021-02089-2.

5)歯周病菌の歯への付着を阻止できる!?できない!?

結論からお伝えします。

これらの菌を歯に付着させない、定着させない、ということは不可能です。

というのは、これらの細菌は多くの人の口腔に存在する口腔常在菌で、親子のスキンシップや様々な日常生活を経て口腔内に定着するからです。

感染経路を完全に遮断することはできません。

また、歯周病菌が口腔に定着しているすべての人が歯周病になるわけでもありません。

通常、口の中にいる菌は大きく分けて3種類と言われています。

善玉菌、悪玉菌、日和見菌と呼ばれているものです。

その比率は2:1:7と、日和見菌の割合が圧倒的に多いのです。

口腔内にいる菌

・善玉菌(Streptococcus salivarius、Streptococcus sanguinis、Streptococcus mitisなど)

病原菌抑制やpH緩衝能で口腔内環境を安定化させる細菌たち

・悪玉菌(虫歯菌Streptococcus mutans、歯周病菌Porphyromonas gingivalisなど)

虫歯を作ったり、歯周病を引き起こす力が強い細菌たち

・日和見菌(Fusobacterium nucleatum、Prevotella intermediaなど)

オレンジコンプレックスの菌で、病原性は低いが、レッドコンプレックスの菌を定着させる橋渡しの役割を果たす。

条件がそろわなければ「特に何もしない」「いるだけ」の存在。

しかし、口腔内の衛生状態が悪化すると悪玉菌にとって居心地の良い環境を整えてしまう。

.jpg)

日和見菌が悪玉菌の味方になってしまわないように、しっかり歯磨きをしたり、定期的に歯科医院に通院して歯石を除去したり、適切な飲食習慣をもつことが重要です。

6)歯垢(プラーク)が病原性を強く持つ状態「マイクロバイアルシフト」と歯周病治療

歯磨きが足りなかったり、歯石が付着した状態を放置してしまったりすると、歯垢や歯石の中は高病原性細菌が優勢となっていきます。

歯垢や歯石の変化(pH低下、栄養素変化、酸素濃度低下など)が原因で、悪玉菌にとって居心地が良い環境が整えられてしまった状態です。

歯周病の治療は、まさにこの状態を改善することにあります。

(歯周病学,1996,末永書店、第4章より改変して引用)

7)マイクロバイアルシフトの防ぎ方

①甘いものや炭水化物などの糖質の過剰摂取を控えること

② コーラのような甘い炭酸水などの酸性飲料水を減らすこと

③ 毎日の歯磨きと、歯医者さんでのクリーニングでお口の中をいつも清潔に保つこと

④ 十分な栄養と睡眠時間を確保し体調を整え免疫力を保つこと

⑤歯茎から出血しているところを放置しないようにすること

(昭和学士会誌 第79巻5号 歯周病とう蝕の最新バイオロジー より引用)

特に⑤は重要です。

血液は栄養の塊で、特に鉄分がレッドコンプレックスの増殖には必須であるためです。

歯磨きが不足してしまうと、30代以降では2-3日で容易に出血するようになりますから、注意が必要です。

まずは出血しない歯茎を目指して、歯磨きすること、定期的に歯石を除去することがおススメです。

まとめ

いかがでしたか?

・歯周病はバイオフィルム感染症であり、悪化の原因は色々な因子が影響するが、最も良くないのはバイオフィルムの悪性化(成熟)である

・環境が悪化すると日和見菌が悪性の働きをしてしまい、悪玉菌がさらに悪性化していく。

この状態をマイクロバイアルシフトという。

・プラークの除去は、年代や状況に応じてやり方が異なります。

・マイクロバイアルシフトを防ぐのは生活習慣の積み重ねであるが、歯の出血は歯周病の原因でもあり、大きな指標でもある。

歯周病治療は、各個人でのオーダーメイドな対策が大事です。

歯の状態、歯茎の状態、歯並びや歯磨きの癖の問題、かみ合わせや、歯石の付着状況などを総合的に検査・診断し、最適な治療を行う必要があります。

歯磨きすると歯茎から血が出る方や、しばらく歯医者に行っていないという方は、ぜひ歯科医院でチェックを受けてみていただけたらと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

-1.jpg)

.jpg)