5歳6ヶ月ぐらいの子どもの口臭の話

2018年4月1日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

最近保護者の方からよく受けるご質問の中に、お子さんの口臭が気になるというのがあります。

卒業式や入学式など、別れと出会いのシーズンでもありますし、皆さん気にされておられますね。

診療室では、4歳から6歳ぐらいのお子さんで、急に口臭が気になりだしたというご相談や、思春期のお子さんに関してご相談を受けることがあります。

子どもだけに限りませんが、口臭の原因には下に挙げられるようなものが考えられます。

口臭の原因

1) 虫歯、歯周病

〇むし歯

虫歯があると、そこに食物のかす等が残って口臭の原因になることがあります。

特に、虫歯が大きく化膿している場合は、化膿部位から強い臭いが出ることがあります。

まずは歯科医院でしっかり虫歯を治療することが第一です。

〇歯周病

大人の口臭の最も大きな原因は歯周病です。

しかし子どもは大人とは口の状況や性質が異なり、ひどい歯周疾患になることはまずありません。

2) 体調からくるもの

口臭の原因として、胃などの消化器官の調子が悪い場合があります。

また、扁桃腺炎が原因となり、膿栓(匂い玉)と呼ばれる細菌の塊ができる場合があります。

副鼻腔炎についても口臭の原因になりえます。

上記の可能性が高い場合、歯科ではなく医科(耳鼻科、小児科など)にご相談ください。

3) 歯磨き不足+口呼吸や口腔乾燥に伴うもの

歯磨きが不足し、大量に古い歯垢(プラーク)が付着してくると、それ自体が細菌の塊ですので、臭いを発する場合があります。

また鼻が悪く、口で呼吸していると、口腔内が乾燥してプラーク自体が付着しやすく、量も増えていきます。

朝に口臭がひどくなる場合、歯磨き不足+口腔乾燥パターンが多いようです。

これは、夜間睡眠時に唾液の分泌量が減るため、菌やプラークが夜間にさらに増えることが原因と考えられます。

4)間違った対策によるもの

洗口剤などを用い、歯磨きついでに舌みがきをすると口臭対策に効果的な場合がありますが、あまりにやりすぎるとお口に傷をつけてしまったり、唾液量が減ってしまいかえって臭いが強くなる場合もあります。

口臭に関して悩みをお持ちの方は多く、ご本人だけでなくご家族が気にされてお子さまを連れてこられるケースも多いです。

つぼい歯科クリニックでは、ブレスチェッカーなどの機器を導入して、客観性を持った診断や説明を行います。

お気軽にお問い合わせください。

まとめ

いかがでしたか?

- 口臭は、4歳から6歳ぐらいのお子さんで急に気になりだす場合と、思春期で気になりだす場合があります。

- 口臭の原因には虫歯・歯周病の場合、体調からくるものの場合、歯磨き不足+口腔乾燥を伴うものがあります。

それぞれによって対策が異なります。

- 臭いというのは微妙なもので、他人から言われた場合、思春期などではお子さまがかなり気にする場合があります。

そのため、本人が傷つかないようにアプローチをしていく必要があります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

5歳ぐらいの子どもの歯ぎしりと顎関節症の話

2018年3月9日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

最近、保護者の方とお子さんとの添い寝期間が長めになってきているのもあり、お子さんの夜間の歯ぎしりが気になるとの相談をうけることがあります。

実際、僕も子供と一緒に寝る時や夜間に様子を見に行った時などに、甲高い音でキリキリと歯ぎしりが聞こえ、びっくりしたことがあります。

大人の歯ぎしりはストレスによるものが多い

歯科でよく相談を受けるのは、大人の歯ぎしりについてです。

歯科でよく相談を受けるのは、大人の歯ぎしりについてです。

大人の方の歯ぎしりの原因は主にストレスと関係があると言われています。

人間はストレスを受けると、それを解消するために無意識下に行う行動があり、その代表的なものが歯ぎしりです。

また、睡眠中に何らかの刺激で交感神経が昂る(要は眠りが浅くなる)と、歯ぎしりを起こすのもわかってきています。

つまり大人の歯ぎしりは、ストレスに対して体が対応してなんとか解消している、体の注意サインの一つとしてとらえることができますね。

ですから対処法としては、ストレスを減らすのがまず第一ですが、無理な場合はマウスピース(ナイトガード)を付ける治療が適していますので、お気軽にご相談ください。

子どもの歯ぎしりは生理的なものであることが多い

では、お子様の歯ぎしりの場合はどうでしょうか。

けっこうギリギリ音がするので、「きっと大人並みにストレスを感じており、いろいろ大変なのかも…」と心配にもなりますが、ちょうど5-6歳ぐらいでおきる歯ぎしりは、生理的なものである場合が多いようです。

子どもは5-6歳の時期に前歯が生え変わりを迎え、顎も一番大きく成長するので、歯と歯の間に隙間が生まれたりして、一時的に咬み合わせが不安定になります。

小児期ではその時期に無意識下で歯ぎしりすることで、よく噛める部位を自然に調整しているようです。

また、もともと下顎は頭蓋骨から筋肉と腱のみで釣り下がっているだけで不安定なものです。

乳歯から永久歯への生え変わるこの時期は、顔面周囲の筋肉や神経がたくましく、また鋭敏なものに作り替えられる時期でもあります。

歯ぎしりは、下顎の位置を筋や神経に覚えさせて噛み合わせを鋭敏かつ安定したものにしている、という効果があるようです。

したがって、生え変わりの時期だけの一時的な歯ぎしりであれば生理的なものなので、心配はありません。

子ども歯ぎしりで治療が必要な場合はどんな時?

乳歯であっても歯の神経が出そうなぐらい歯ぎしりをしている場合や、明らかにストレスや神経過敏な状態が原因となっている場合は、治療をすることもあります。

この場合もマウスピースが選択されますが、歯の交換が伴われるため、治療が大人ほどスムーズにいかない場合があります。もしかしたら、周りの環境を調整していただく方がいいかもしれませんね。

また一方で、咬み合わせに問題があると、歯ぎしりによって顎の関節や個別の歯にひどく負担がかかる場合があります。

例えば、上顎の前歯が一本だけ歯列の内側にあるような場合、その歯が噛み合わせの中で、釘が一本刺さったような状態となり、咬合のスムーズな動きを邪魔する場合があります(咬合性外傷)。

そこで歯ぎしりする癖が強いと、さらに歯や顎に負担がかかります。

このような場合は早めの矯正が必須となりますので、歯ぎしりと顎の痛み(顎関節症)、歯並びの3つに問題がある場合はお早めにご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 大人の歯ぎしりはストレス等が原因で、注意が必要であるが、子供の歯ぎしりは生理的なもので心配ないものである場合が多い。

- 小児期の歯ぎしりによって、顎の成長に伴う一時的な咬合の不安定さが解消し、より鋭敏な、安定したものに作り替えている。

- ただし、歯並びや咬み合わせに問題があり、顎関節にも何らかの症状がある場合や、歯に痛みなどを生じている場合は早めに治療が必要なことがある。

お子様のはぎしりに不安を感じる方は、お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

虫歯はないって思っていたのに、急に激痛が!?

2018年3月2日

神経の入った歯の「おでき」中心結節(ちゅうしんけっせつ)ってなんだろう?

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今回は歯の形のバリエーション、中でも歯に生まれつきついている「おでき」のお話です。

歯にはおおよその決まった形があります。しかし、細かい部分ではひとりひとり形が違います。

手相と同じように、溝の位置がちょっと違ったり、大きさが違ったり。

その中で「結節」と呼ばれる、生まれつき歯についている「おでき」があります。

「おでき」といっても腫れたり引っ込んだりするわけではなく、生まれつきそういう形になっている、というものです。

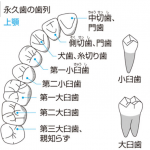

結節の種類

- 基底結節

上の前歯の舌側にできる。虫歯になりやすいことがあるので注意。

中心結節横の歯(小臼歯)の、溝の真ん中にできる。知らずに折れて、時差でとても痛くなることも。

- カラベリー結節

上の6歳臼歯の舌側にできる。あって困ることは別に無い。

- 臼傍結節

上の12歳臼歯や親知らずの頬側にできるおでき。歯磨きがしにくい。

- プロスタイリッド

下の奥歯の頬側にできる。あっても困らない。

たくさん種類ありますね。

「あ~、色んな形の歯があるんだな~」くらいに思ってください。

ほとんどの場合、「おでき」があったとしても特に何も不都合はありません。

あったとしても、ない人と比べて歯磨きが難しくなるとか、虫歯になりやすい程度です。

しかし、一つだけそれだけではすまないものがあります。

中心結節 ~知らずに折れて、あとでとても痛くなることがある~

*症例写真は、患者様および保護者の方の許可を頂いています。症例については、解説しやすいようにフィクションも交えています*

小学5年生A君の場合

小学校5年生のA君は、とてもキレイ好きで毎日の歯磨きも頑張っています。

学校検診でも虫歯は指摘されませんでした。

ところが、ある日、歯が急に痛くなりました。

そういえば昼食のとき、何か違和感を感じたような気もします。

その日のうちに、お母さんがすぐに歯科医院に連れて行ってくれましたが、歯科医院に行ったときは痛みが落ち着いていたこともあり、「少し様子をみましょう」というお話になったそうです。

その日と翌日、しみる感じはするものの、そのまま様子をみていました。

しかし2日後、今度はズキズキと夜も寝られない程の痛みになってきたため、翌朝、たまたま予約のとれた当院に急患来院されました。

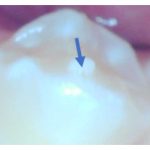

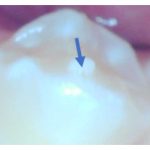

その時の写真です。

いったい、どこが痛みの原因でしょうか?

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

拡大して見てみましょう。矢印の先です。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

小さな穴が開いているのが分かりますでしょうか?

よ~く目をこらしてみて、初めて気づくほどの小ささです。

実は中心結節が折れています。

食事中の違和感というのが、たぶん中心結節が折れた瞬間と思われます。

敏感な人は「ポキっ」と折れたのが分かる場合もあるようですが、ほとんどの方が「何もしてないのに(心当たりがないのに)急に痛くなった」とおっしゃいます。

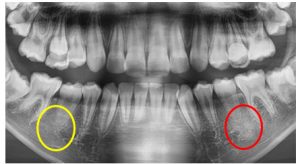

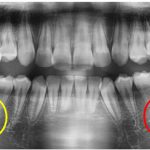

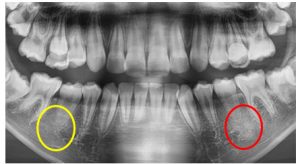

その日のレントゲン写真がこちら。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

赤丸がついているところが中心結節が折れた歯の根っこの先です。

黄色丸のついた反対側の歯の根っこの先と比べて、赤丸の方には影があるのが分かります。

中心結節が折れて、歯の神経が口の中に出てしまった結果、神経の管から根っこの先まで細菌に感染してしまったのです。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

電気的歯髄診(でんきてきしずいしん)という、歯に微弱な電気を流して神経が生きているかどうかを判定する試験でも、神経が既に死んでしまっているという結果が出たので、この歯は 根っこの処置をすることになりました。

後から痛みが出たり、神経を取りましょうという話になりますと「違和感を感じた直後に何かすれば、神経を取ることは避けられたのでは?」と考えてしまう方もいるでしょう。

この症例では、中心結節が折れた直後=根っこまで感染が広がっていない時期はこのようにレントゲンに影が出ていなかったと思われますし、しみると感じていたということは神経は生きていたはずです。

神経の処置をするかどうかを決める電気的歯髄診という検査でも、おそらく多少なり反応があり「神経を温存できる可能性がある」として様子見するしかなかったと思います。

折れた中心結節の中に神経が見えている(出血している)わけでないなら、折れた衝撃で違和感がしばらくあるものの、落ち着くこともあります。

もちろん、今回のケースのように目で見えないほどの小さな穴で神経が口の中に露出して、後で痛みがでることもあります。

中心結節が折れるのは、予防できないの?

折れてしまったあとに出来ることは、症状が出るなら神経の処置、症状が出なければ様子見…程度ですが、実は最初から「中心結節が折れないように予防」することはできます。

出典https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspd1963/34/4/34_842/_pdf

出典https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspd1963/34/4/34_842/_pdf

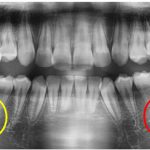

黄色の丸で囲んだ部分が中心結節です。

まだ乳歯が上にあって、中心結節の生えた永久歯は生えていません。

歯はレントゲンに写りますので、中心結節も生える前からレントゲンで確認することができます。

そして、中心結節が折れるタイミング…これは歯が生えてきて、お向かいの歯と噛むようになってから。

つまり、6~8歳くらいの時期にレントゲン撮影をしたら、まだ生えていない小臼歯に中心結節がないかあらかじめチェックしておき、生え変わりのタイミングに歯科医院で予防処置を受ければ良いのです。

中心結節が折れないようにする予防処置って?

とてもシンプルな方法で「少しずつ中心結節を削る」という方法を取ります。

生えたばかりの歯は、とても生命力に満ちていて「中心結節をわずかに削られる」という刺激を受けると、中心結節の中の神経が歯の質(二次象牙質)を作って逃げてくれます。

上下の歯が噛み合うほど生える前に、少しづつ中心結節を削っていき、最終的に結節をほぼ削り取ってしまうのです。

だいたい、1年半~2年ほどかけて、ゆっくり少しずつ、歯の中の神経が逃げてくれる速度に合わせて削っていきます。

まとめ

いかがでしたか?

- 歯の形には色々なバリエーションがある

- バリエーションの一つである「中心結節」は、折れると大変

- 中心結節が無いか、生え変わえり前にレントゲンでチェックができる

- 中心結節のある歯が生えたら、少しづつ削ることで折れるのを予防できる

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログ一覧

2歳ぐらいのこどもの虫歯の話

2018年1月25日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

2歳から3歳ぐらいのお子さまの保護者の方から、「歯に着色している」と相談を受けることがあります。

実際、お茶などによる着色で歯を磨いて様子を見る、という場合も多いのですが、残念ながら虫歯がすすんでいる、といった場合もあります。

今回は2歳~3歳のお子さまの虫歯治療と予防についてお話ししたいと思います。

2歳前後の子どもの虫歯の治療と予防

虫歯は感染症と生活習慣病の2つの要素があるのですが、低年齢児ではとくに生活習慣病の要素が強いです。

小児歯科学会などの報告によりますと、低年齢児の虫歯予防については以下の3つが有効とされています。

- 甘みの摂取量の制限

- フッ素塗布

- シーラント(歯の溝の予防的な処置)

特に砂糖の量と虫歯の数には強い相関関係があります。

低年齢児の虫歯の原因とは?

低年齢児で明らかな虫歯、となると原因は大きく2つと考えられます。

- 過去もしくは現在までの哺乳(母乳を含む)状態

- 現在の食生活

低年齢児の虫歯治療

まずは食習慣を見直しましょう

低年齢児で明らかなむし歯がある場合は、まずジュースやおやつなどの食生活習慣を見直していただくことが第一となります。

歯科医院で行う治療

歯の表面(エナメル質)だけの初期むし歯ならまずフッ素による進行止め

低年齢児の虫歯は、カルシウムが抜けてチョークのように割れやすく、欠けやすい状態であることが多いです。

食生活習慣の改善を行った上で、フッ化ナトリウムを何度か塗って、歯を強くします。

少し進行した歯の表面の虫歯にはサホライドによる進行止め

もう少し虫歯が進行してくると、サホライド(フッ化ジアミン銀)による進行止めをおすすめすることがあります。

サホライドを塗ると、歯に銀が定着して黒くなるものの、進行が抑えられる場合があります。

サホライド(フッ化ジアミン銀)でも進行が抑えられない大きさの虫歯は削ったりする治療が必要

フッ化ジアミン銀で進行を抑えられないくらいの大きさの虫歯となると、歯を削るような治療が必要になります。

2歳―3歳はエナメル質や象牙質が薄く、いざ治療となる場合、皆さんが考えるよりも状態が良くない場合が多いです。

子どもでも神経まで達している虫歯の治療はした方がいいの?

神経に達しているような大きな虫歯の場合はお子さんであっても、歯のことだけを考えてみると治療はした方が良いでしょう。

虫歯には大腸内と同レベル、あるいはそれ以上の細菌が存在します。

乳歯の奥歯や、今後生えてくる永久歯のことを考えると、虫歯を治療することが、新たなむし歯への予防策となりますので、治療をおすすめしています。

低年齢児の大きな虫歯治療は、お子さま、保護者の方、歯科スタッフの全員にとって大変!!

① 治療期間が長くなる

小さなお子さまの治療を安全に行うことは、歯科医院にとって容易ではありません。

1回は使用する器具などを説明し、トレーニングしますが、2-3歳ではあまり効果がない場合もあります。

② 麻酔を使うリスクがある

そして大きな虫歯の場合、麻酔を使用します。

つぼい歯科クリニックでは最新の電動の浸潤麻酔機器を使うことが多いので、痛みには配慮していますが、完全に無痛にはできません。

③ 安全性に配慮するために、人員が必要となり、予約が取りにくくなる

つぼい歯科クリニックでは、安全に、またお子さまになるべく楽に治療を受けていただくために、ベテランの保育士も診療室に同伴し、お子さまへのお声がけや安全管理を行うなど、人手を多く使うことがあります。

他の治療の患者さまと比較して2倍以上のアシスタントがいないと安全に治療が行えない、つまり、他の患者さまの治療と同じようにどの枠でもすぐに予約が取れる、というわけにはいかなくなります。

その他、パルスオキシメーターをつけた状態で診療を行い、血中の酸素飽和度をチェックしながら行うことで安全性に配慮していますが、大泣き大暴れのお子さまではつけてもすぐはずしてしまうこともあります。

治療の緊急性が高く、かつ、当院にはない設備による治療(薬を用いた鎮静など)が適する場合は、大学病院等の高度専門機関をご紹介することもあります。

④ 保護者の方が歯科医院にお子さまを連れてくることが大変になる

お子さまにとって歯科が「痛いことをされる場所」「押さえつけられる場所」になってしまうと、歯科医院に連れてくることそのものが大変になります。

歯科医院側もお子さまのために通常の診療の2倍の人員を確保していたのに、お子さんがぐずって来られないことが何度か続くと、「他のご予約を希望される患者さまにご迷惑をかけられないので、影響の少ないこの時間帯で…」となり、保護者の方はさらにお子さんを医院に連れてくるのが大変になります。

上記のような治療中心ではじまった歯科医院との出会いは、お互いにとって厳しい面もありますが、一方で、通院を重ねて治療が終了し定期健診に移行した場合、当院にも慣れて楽しく通院が出来るようになったお子さんも多くおられます。

また新たに治療が必要となった場合もスムーズな場合が多いです。

低年齢のお子さんは虫歯を作らず検診で通院してもらうと治療になってもスムーズ、みんなハッピー

虫歯ができる前に、虫歯ができないよう予防するために通院し、歯科医院が「ほめられるところ」「楽しく歯みがきするところ」となると、お子さまも保護者の方にも負荷がより少ないことは言うまでもありません。

当院では小さなお子さまにこそ、予防歯科をおすすめしています。

まとめ

いかがでしたか?

・ 小さなお子さまの場合、歯磨きも重要ですが、食生活習慣の方がもっと大事です。

・ まずはフッ素を用いた歯質強化や虫歯の進行抑制から試みます。

・ 象牙質まで至った虫歯の場合、進行が速いので治療した方がよいです。

・ 小さなお子さまの治療は最も大変なので、安全性の確保を含め、様々な準備が必要です。

虫歯がなく、削らないこと、それがかかりつけ歯科医の一番の幸せです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

3歳ぐらいの子どもとフッ素とキシリトールについて

2018年1月18日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

つぼい歯科ではよく定期健診をおすすめしておりますが、2歳から3歳ぐらいではよく歯磨きやフッ素についても質問を受けます。

また、最近はキシリトールの摂取の仕方について質問を受けることがあります。

(つぼい歯科でも昨年のクリスマスイベントでは、キシリトール入りのグミをクリスマスプレゼントにしました。)

今回はフッ素やキシリトールについて、保護者の方のよくある質問にお答えしていきたいと思います。

低年齢児の虫歯予防について

小児歯科学会などの報告によりますと、低年齢児の虫歯予防については、甘みの摂取量の制限、フッ素塗布、シーラント(歯の溝の予防的な処置)が有効とされています。

歯磨きについては、完全に有効性を求めるのであれば、歯科医院で20分ぐらいかけてプロフェッショナルな研磨(PMTC)が必要なようです。

また逆に、甘いものをそんなに摂取してない場合は、お子さんは唾液が多いので、朝晩の一日2回の歯磨きができればなんとかなります。

子どもが歯みがきを嫌がる場合は

小さなお子さんが歯磨きを嫌がる場合は、その原因を考えてみましょう。

歯磨きを嫌がる原因には「痛い」「怖い」「眠い」があります。

関連記事 こどもが歯みがきを嫌がってさせてくれません。どうしたらいいでしょうか?

ただこれは、服を着るとか、排せつの時などでもあり得ることです。

このような「習慣化」を目指す場面では、子供が保護者の求めに従う状況を作ることが重要です。

お子さんのちいさなお口に手や歯ブラシをいれる、それはたしかに最初は怖く感じるものですが、親御さんの「怖い」と言う感情はお子さんにも伝わってしまいます。

こういった親御さんの感情やちょっとした事が原因で嫌がられてしまう、ということがよくあります。

慣れればなんてことのない、ちょっとしたコツもありますので、お気軽に聞いてくださいね。

つぼい歯科ではフッ素塗布と共に、年齢にあわせた仕上げ磨きのコツを伝授させていただいております!

フッ素について

フッ素はご存知の方も増えてきましたが、自然界の成分の一つです。

歯のカルシウムが酸などで一部抜けてしまった後に、フッ素が適量入ることにより、歯を強くすることができます。

歯磨き粉に入っているフッ素について

フッ素は近年、歯磨き成分にも多く含まれています。

最近の歯磨き粉の使用説明書には、歯磨き後の含嗽(すすぎ)はごく少量と記載されています。

おちょこ1杯、最近認められたフッ素多めの歯磨き粉ではさらに減って大匙1杯程度の水が良いと書いてあるものがあります。

すすぎ過ぎていませんか?

キシリトールのタブレットについて

また、最近のキシリトールのタブレットには歯磨き後にもおすすめしているものがあるようです。

キシリトールの効果は、専門的には「無益回路」と言いい、砂糖に似ているために虫歯菌が間違って取り込むため、虫歯の原因である「酸」を作らないことにあります。

さらに食後にタブレット等を食べる事により、唾液の作用を正常に戻し、口の中のphを元に戻す効果が大きいようです。

従って食べる量や回数よりも、食べている時間(タイミング)が大切になります。

食後・おやつなど食事をした後に摂取する(食べる)事が望ましいのです。

ですから、キシリトールのタブレットやグミ、ガムなどは、甘いおやつ後にたべるのが、一番有効なようです。

寝る前に使用しても問題はありませんが、お子さんの場合は、歯磨き後は飲食はしないという生活習慣の方が好ましいでしょう。

このように最近は様々なものがメディアなどで勧められています。

今後も歯科的な解説を心がけていきますので、ご興味のある点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。

まとめ

いかがでしたか?

- 小さなお子さんの場合、歯磨きも重要ですが、食生活習慣の方がもっと大事。

- お子さんが歯磨きを嫌がる場合は、原因を考えてみましょう。

- 最近のフッ素入り歯磨き粉では、あまりうがい(すすぎ)は推奨されておらず、ごく少量で十分となっています。

- キシリトールは量よりも食べるタイミングが重要で、食後(特におやつ後)が好ましいでしょう。就寝前はおススメできません。

歯磨きと共に歯に良いものを使って健康的にすごしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

5歳6か月(5歳半)頃の子どもの歯並びの話(反対咬合を中心に)

2017年11月28日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

現在、学校での歯科健診の中でも歯並びの項目がありますので、最近は歯並びについてよく相談を受けます。

5歳~6歳の早い時期でも、就学時検診などで歯並びについての指摘を受けますが、何を審査しているのでしょうか?

またそんなに早く治療した方がいい歯並びの問題ってあるのでしょうか?

歯並びが悪いと何が問題?

一般的に歯並びが悪いと以下のような問題が生じると言われています。

1.見た目が悪くコンプレックスになる

2.虫歯になりやすくなる

歯並びが悪いと歯垢(プラーク)が残りやすく虫歯になりやすくなってしまいます。

3.歯茎が下がりやすく、歯周病が進行しやすくなる

顎の中に歯が収まっていないと、支える骨が薄く、30代以降に歯周病になりやすく、また悪化することがあります。

4.顎関節症になりやすい

5.歳とともに、より歯並びが悪くなってくる

つぼい歯科クリニックでは、このうち4と5に関わりそうな場合、早めに指摘させていただいています。

上顎と下顎は例えると、靴と足の関係といわれており、靴である上顎と足である下顎は、相互に影響しあって大きくなっていきます。

そして、あまりにもバランスが悪化すると問題を生じます。

早く治療した方が良いケースは?

- 1・2本だけ咬み合わせが逆になっている(部分的な反対咬合:はんたいこうごう)

- 左右で噛み方が異なる(側方交叉咬合)場合

正常

画像:http://www.kyousei-shika.net/

交叉咬合

画像:http://www.kyousei-shika.net/

反対咬合

画像:http://www.kyousei-shika.net/

靴擦れのように若年者でも顎関節症を引き起こし、左右差が大きくなって顎自体が変形するため、早期に治療した方がよいです。

そのまま放置すると、大人での矯正を考える際には外科的な手術症例になる場合があります。

全体的に咬み合わせが逆になる反対咬合は、遺伝や成長の影響が強く、一番治療や管理が難しいとされ、長期間の治療と管理が必要なことがあります。

そして、一度治療しても成長期に1割から2割ぐらいの方が再発するといわれています。

しかし、治療によって上顎が下顎にかぶされば、上顎がストッパーの役目を果たすため、下顎の成長をコントロールできる可能性が高まります。

開咬

画像:http://www.kyousei-shika.net/

またしっかり咬み合えない開咬などは、舌の癖が原因の場合があります。

ただ、癖が原因で咬み合えないのか、咬み合えないので癖が悪化するのか、ニワトリとタマゴの関係的な問題点が指摘されています。

いずれにしても矯正治療して悪循環を改善することにより、咬み合わせが悪化するのを改善できます。

低年齢児に歯科医が指摘する歯並びは、そのまま成長すると治療がより大変になるケースが多い

このように、低年齢児の症例に関しては、習癖や成長の因子が大きく関係し、そのまま成長すると治療がより困難になる症例が多いです。

ただし、低年齢であれば短期間で改善する場合もあります。

気になる方はお気軽にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 咬み合わせの問題の中には、成長に影響するため特に早めにアプローチした方がよいものがあり、歯科医師は咬み合わせと成長、習癖との関連を診査している。

- 成長に影響を与える悪い咬み合わせには①習癖に関わるもの(開咬)②それ以外(部分的/全体的な反対咬合・交叉咬合)がある。

- 低年齢で指摘する症例は、そのまま成長すると将来より治療が困難になる難症例が多い。ただし、低年齢であれば短期間で改善する場合もある。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

6歳半ぐらいの子どもの話~歯が生えていない・歯が過剰に生えている~

2017年11月6日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

今回は、6歳半くらいのお子さまのご家族の方からよくされる質問などについてお話していきます。

つぼい歯科クリニックでは、撮影可能なお子さまに対して、パノラマレントゲン撮影を行っています。

パノラマレントゲンは、顔の周りをぐるっと機械が回るタイプのレントゲンです。

生えている歯だけでなく、歯の芽(永久歯の歯胚)の状況や顔を構成している顎の骨の状況など、いろいろなことがわかります。歯科では欠かせない検査の一つです。

パノラマレントゲンで、歯がない/過剰歯があることがわかる

6歳前後で前歯の生え変わりをむかえたぐらいのお子さんの場合、永久歯の歯胚も見えます。

そこで、永久歯がない、もしくは過剰な歯があるということが明らかになることがあり、よくご相談を受けます。

最近の傾向として、歯が1本以上ないお子さんがいる

そこで最近の傾向を調べてみたのですが、小児歯科学会の2007-8年ごろの調査では、10人に1人程度というかなりの高確率で、1本以上の歯がない子どもがいるようです。

また、その部位は下顎で、中央から左右に向かって5本目にある第2小臼歯がないケースが最多で、2本目の側切歯がない子どもも多いようです。また、いい具合に親知らずがない場合もあります。

前歯がない場合

前歯がない場合、どうなるのでしょうか?

下顎の場合、歯が少ないと顎の成長も少し悪くなるため、噛み合わせが深くなることと、歯の位置がずれ、少しすきっ歯になることが考えられます。

ただし、最近は顎が小さいお子さんも多いので、一本少なくて丁度ピッタリ、となり経過を観察する場合もあります。

小臼歯がない場合

小臼歯の場合はどうでしょうか?

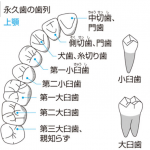

出典 小学館デジタル大辞泉

永久歯がない場合、乳臼歯は虫歯などにならなければ、なかなか抜けません。

30代~40代までもつ場合があります。その場合はブリッジをしたり、インプラントをしたり、状態に合わせて矯正したりとなります。

まずは今ある歯を大事にすること、がこの場合も大事ですね。

過剰歯がある子どもの最近の傾向

一方過剰歯は、100人に3人程度(つまりはクラスに1人程度)である子が存在します。

上あごの真ん中あたりにある場合が多く、稀には上下逆(逆性)で存在します。

ちょうど目立つ前歯の間にあるため、前歯の萌出や歯並びに影響することが多く、除去のためには外科的な手術が必要となる場合があります。

歯の欠損の場合はもちろんのこと、過剰歯も『痛む』などの自覚症状はありませんので、歯が生える時期にならないと気付きにくいものです。しかし、過剰歯も永久歯の欠損も歯並びに影響する場合が多くあります。(特に過剰歯は影響大の場合が多いですし、多くの歯がない(4-5本)といった場合は歯並び等への影響大です)。

ただ、どちらの場合もその悪影響を少なくすることは可能であり、場所や状態、時期によって、処置内容は変わっていきます。

定期的な検診の中で、最も良い方法を模索していきましょう。お気軽にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 6歳ぐらいのお子さんの検診では、虫歯と共に、歯の数などをチェックしている。

- 一本以上歯がないお子さんの比率は全体の10%程度もあり、過剰な歯があるお子さんは3%程度ある。

- 永久歯の先天性欠損や過剰歯の場合、永久歯の歯並びに影響を及ぼす場合が多い。

- それらの場所や状態、時期によって、悪影響の程度や処置内容が変わっていくため、定期的な検診が重要となる。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2歳くらいの子どもの歯と食事の関係

2017年9月30日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

今回は、2歳くらいのお子さんの食生活とお口の状態についてお話していこうと思います。

お口の状態を歯科医師はどのように診査しているのでしょうか?

2歳ぐらいのやんちゃなお子さんの場合、お口の検診だけでも嫌がられますので、虫歯の好発部位である前歯の間、奥歯が萌出している場合は噛み合わせの面の溝の部分などを手早く見ていきます。

歯の表面の感触で子どもの食生活がわかる

そして、実は最も重要視しているのが、お口の歯の表面の感触(さっぱり感やねっとり感)です。

歯科医師や歯科衛生士は、口腔内の状態を歯の表面のプラーク(歯垢)や、プラークの足場となり、歯の表面にうっすらとある獲得被膜(ぺリクル)の状態を判断していきます。

糖の摂取が多いお口の場合、糊を薄めたような、ねっとりとした状態になっており、容易に判断できます。

そこでお口のねっとり感が強いお子様のおやつ等をお伺いすると、飴やジュースが多かったり、卒乳がまだだったりします。

現在のところ、ショ糖が多い飴等は虫歯リスクが高いのは間違いないです。

キシリトールなら食べても大丈夫?

ではキシリトールなどの糖アルコール(代用糖)などではどうでしょうか?

代用糖は消化されにくく以前に説明したGI値も0-10ぐらいで低いため、虫歯の観点からは問題ありません。

しかし、いつもたべると甘いものが習慣化されてしまうので、気をつけてください。

ジュースはどうなの?

ジュースはどうでしょうか?ジュースでは、含まれる砂糖の量と共にその酸性度が問題となります。

スポーツドリンクでは代謝を促進するためなどに、クエン酸、アミノ酸などが含まれます。

そのため㏗は2-3など歯が溶ける低さ(酸性)のものが多いです。

リンゴジュースなど100%のものでも㏗は3-4と低めです。

ジュースの後にはお茶などで洗い流すような工夫をしましょう。

母乳は歯に悪くないのでは?

では、母乳はどうでしょうか?

母乳には一部乳糖という糖が含まれますが、それのみでは酸を作る力、歯垢を作る力が弱く、臨床的に母乳のみではむし歯になりにくいと言われています。

実はこの母乳『のみ』というのがくせ者なのです。

母乳のみで生きている2歳児はおらず、皆さん日中はいろいろなものに挑戦しています。

また、どうしても母乳を飲みたくなるのは夜間のようです。

唾液は大量に出ることでお口の中を洗い流す自浄作用、酸性になった口腔内を中性に保つ緩衝作用があるのですが、母乳はタンパク質など沢山のものが含まれているので、唾液の作用を阻害するのです。

特に夜間は唾液が減少するので、最もいけない時間帯です。(ここだけの話、朝の方がまだましな様です。)

同じ理屈で寝る前の牛乳もおススメできません。

結局のところ、2歳児くらいの子どもの虫歯予防には何がいいの?

アメリカの公的な報告書によると、フッ素、シーラント、甘いものを控える、の3つが出ています。

実は歯磨きは入っていません。

むしろ食べ物、食べ方にこだわった方が効果が高いです。

2歳にもなるとお子様は食べるものの種類が増えますが、好き嫌いもあり、大変です。

ですが6歳くらいまで虫歯なしでこれた場合、一つの危険な時期を越えたこともまた事実です。

何とか乗り越えていきましょう!

まとめ

いかがでしたか?

- 2歳ぐらいのお子さんの健診では、虫歯とともにお口の状態をチェックする

- 『飴』『ジュース』『母乳』が虫歯リスクを上げている場合が多い

- 母乳のみでは虫歯リスクはそんなに上がらないが、唾液の作用を阻害することにより、虫歯が発生してしまう温床となる。

- 6歳ぐらいまで虫歯なしでこれた場合、一つの危険な時期は越えたといえる

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

5歳ぐらいの子どもの歯並びと舌の話

2017年8月25日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

本日は5歳くらいのお子さんの歯の話をしていきたいと思います。

五歳ぐらいになると早い子では乳歯から永久歯に生え変わってきます。

下の前歯から生え変わってくるのですが、永久歯が乳歯の少し後ろから生えてくることが多いので、皆さんからよくご相談を受けます。

乳歯の少し後ろから大人の歯が生えてきたら、歯科医院で抜いた方がいいの?

あえて抜く必要はないケース

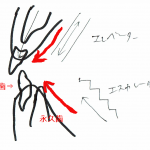

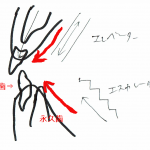

下の前歯の交換に関しては、歯科関係者は『エスカレーター交換』と呼び、このような生え方がすべて異常というわけではありません。

下の図は、乳前歯の一般的な交換様式です。

この場合の前方に残っている乳歯を抜くか、抜かないかは、レントゲン検査の結果によります。

乳歯がもうすぐに抜けてしまうほどグラグラしている場合(つまり歯根が骨とくっついていない場合)、あえて抜く必要はないと考えます。

抜いた方が良いケース

しかしながらそうではない場合、乳歯はなるべく早期に抜く必要があります。

その場合、永久歯はやや後ろにありますが、スペースがあれば舌などにおされていい位置(適正な位置)に移動しますので、さほど心配ない場合が多いです。

舌の動きに問題があると、永久歯ににも問題が起こることがある

上や下の乳前歯が抜け落ちると一時的にしゃべりにくかったり飲み込みにくかったりしますが、舌の動き等に問題がなければ永久歯の萌出とともにすぐに改善します。

ただ、舌の動きに問題があったりした場合、永久歯にも問題が起こることが多くあります。

例えば、出っ歯になったり、前歯できちんと噛み切れない等、問題が明らかになることがあります。

舌の癖はいろいろなパターンがあるので、一度拝見させていただかないとわからない場合が多いのですが、なぜかチロチロと舌が見えるとか、ゲームに集中していると舌が出てしまっているとか、ラーメンやそばがすすれないとか、錠剤を飲み込むのが苦手で、むせてしまうなどが、生活でよくあるようであれば、舌の機能に問題がある場合があります。

さらに指が絡む、指しゃぶりや爪噛み等があれば問題があることがほぼ確実です。

舌や指が歯にかけている力とは?

舌や指が顎や歯にどれくらい力をかけているのでしょうか?

いろいろな報告がありますが、おおむね500-800グラムぐらいといわれています。

歯科での矯正の力は100グラムぐらいのことが多く、舌や指が歯を動かす力であることは一目瞭然ですね。

ただ治療となると大変です。人間はほぼ無意識で舌を動かしていますので、意識してその位置を修正していくか、矯正装置等で誘導していくかになります。

ここで実験です。

みなさん水を口に含み、上顎に触れることなく飲み込んでください。

・・・ほぼ間違いなくむせますよね。。

この逆を習得するわけなので、筋肉の動きを大きく変化させることになります。

このような話は高齢の方の嚥下やむせにも当てはまる場合もありますので、ご興味がありましたら、一度ご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 5-6歳で下の前歯から永久歯に生え変わるが、乳歯の後ろから生えてくることがある。

- 交換後、スペースがあれば舌等に押され正しい位置に動くので問題ないことが多い。

- 舌に癖があると歯並びに影響する場合がある。

- 舌の動きは歯並びだけでなく嚥下にも関係があるので、正しい位置に誘導するほうが良い。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯並びが悪いのは遺伝ですか?その2 出っ歯編①指吸癖について

2017年8月12日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

前回は、受け口(下顎前突)についてお話させていただきました。

今回は受け口と並んで歯並びのお悩み相談の多い、出っ歯(上顎前突)についてのお話です。

出っ歯は、受け口同様に遺伝であることもありますし、歯並びを悪くしてしまう「癖」によって出来てしまうこともあります。

遺伝の出っ歯ってどんなもの?

1)骨格性のもの

身長が一人一人異なるように、上顎の骨と下顎の骨の位置関係も人によって異なります。

ただ、生まれつき上顎が下顎より、うんと前に出ている骨格の方は遺伝性の出っ歯(上顎前突:じょうがくぜんとつ)となります。

確率的には、受け口(下顎前突)より遺伝要素は少ないと言われています。

2)歯のサイズと顎のサイズのアンバランスによるもの

骨格的に上顎が前方に出ていない場合でも、顎のサイズに対して歯のサイズが大きい場合、出っ歯になることあります。

顎に歯が並ぶだけのスペースが足りない場合、歯は全体的に前にあふれて出っ歯となるか、折り重なって乱杭歯(らんぐいし)となるのかの、どちらかとなるしかないからです。

←乱杭歯

←乱杭歯

これはフレアスカートを想像していただくと分かりやすいかもしれません。

たっぷりの布地のフレアスカートは、スカートを履いている人が立っている時は折り重なってフリルのようになり、クルリと回転すると大きく外に膨らみます。

歯並びの場合、外に膨らもうとしても、頬があるため前側のみに膨らむことになります。

これも、出っ歯の主な原因になります。

出っ歯になってしまうかもしれない、悪い癖とは!?

次は、遺伝以外で出っ歯になってしまう要因についてです。

歯並びを悪くする悪い癖の中でも、最もよく見られるものに「吸指癖(キュウシヘキ)」や「咬唇癖(コウシンヘキ)」、「舌突出癖(ゼツトッシュツヘキ)」などがあります。

- 吸指癖(キュウシヘキ)・・・指を吸う

- 咬唇癖(コウシンヘキ)・・・下唇を咬む(かむ)

- 舌突出癖(ゼツトッシュツヘキ)・・・飲み込む時に舌で前歯を押す

吸指癖(キュウシヘキ)がある場合どうすれば良いの?

特に指吸いは赤ちゃんがよくやっていますね。お母さんもよくお悩みになるポイントである様子で、1歳半検診でもよくご質問を受けます。

指吸いは、生まれてすぐにおっぱいを飲めるようになるためのトレーニングとして、赤ちゃんが胎児のときに開始します。

そしてつかまり立ちや伝い歩きを始める頃にだんだんと頻度が減っていき、1~2歳ころになりますと、退屈な時と眠い時のみにみられるようになるのが一般的です。

しかし、何らかの事情で指吸いが3歳近くなっても残るようなら、要注意です。

歯並びを崩してしまう原因となることが多いからです。

年齢別 吸指癖(キュウシヘキ)のやめさせ方

<1歳半>

1歳半検診で「すでに指しゃぶりで歯並びが出っ歯型になってきている」と言われてしまった場合は、大好きなおもちゃ気を引く、寝ている時は可能ならそっと指を外してあげるなど、出来る範囲でやってみてください。

1歳半ですと、ほとんどその程度しか指吸い中止支援はできません。

<2歳>

2歳になったら、「あれあれ?2歳のお兄ちゃん/お姉ちゃんなのにおかしいな?赤ちゃんみたいだな?」と、本人のプライドをくすぐる言い方で本人が自分から指吸いを止めたいと思うように、声かけしてみてください。

<3歳>

3歳になって、指吸いが継続している場合は、3歳時健診やお近くの歯科医院で相談してみましょう。

歯並びに影響が出ていない場合は声かけだけで良いこともありますし、早めに矯正装置を用いた方が良い場合もあります。

矯正治療は3歳から

1~2歳のお子様の保護者の方から、「矯正はまだできませんか?」と聞かれることがありますが、矯正はもっとも発育が早いグループで3歳からと思って頂ければと思います。

1~2歳の赤ちゃんですと、矯正治療を理解できずに装置を入れても壊されてしまったり、ポイされて失くしてしまったりで、そもそも治療にならないからです。

3歳になると保護者の方の「装置をお口に入れないとダメよ」という言いつけは理解できるようになりますので、矯正の早期治療をご希望の方は3歳くらいを目安にすると良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

- 出っ歯(上顎前突)には、遺伝性のものと、悪習慣によるものがある

- 悪習慣の一つ吸指癖は、3歳になっても治らないようなら、歯科医院に相談するのが良い

- お子さんの歯列矯正は3歳からがおススメ

今回は指吸いで長くなってしまいましたので、出っ歯になりやすい指吸い以外の悪い癖については次回にお送りしたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。