6歳半ぐらいの子どもの話~歯が生えていない・歯が過剰に生えている~

2017年11月6日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

今回は、6歳半くらいのお子さまのご家族の方からよくされる質問などについてお話していきます。

つぼい歯科クリニックでは、撮影可能なお子さまに対して、パノラマレントゲン撮影を行っています。

パノラマレントゲンは、顔の周りをぐるっと機械が回るタイプのレントゲンです。

生えている歯だけでなく、歯の芽(永久歯の歯胚)の状況や顔を構成している顎の骨の状況など、いろいろなことがわかります。歯科では欠かせない検査の一つです。

パノラマレントゲンで、歯がない/過剰歯があることがわかる

6歳前後で前歯の生え変わりをむかえたぐらいのお子さんの場合、永久歯の歯胚も見えます。

そこで、永久歯がない、もしくは過剰な歯があるということが明らかになることがあり、よくご相談を受けます。

最近の傾向として、歯が1本以上ないお子さんがいる

そこで最近の傾向を調べてみたのですが、小児歯科学会の2007-8年ごろの調査では、10人に1人程度というかなりの高確率で、1本以上の歯がない子どもがいるようです。

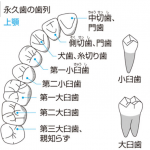

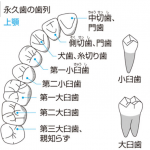

また、その部位は下顎で、中央から左右に向かって5本目にある第2小臼歯がないケースが最多で、2本目の側切歯がない子どもも多いようです。また、いい具合に親知らずがない場合もあります。

前歯がない場合

前歯がない場合、どうなるのでしょうか?

下顎の場合、歯が少ないと顎の成長も少し悪くなるため、噛み合わせが深くなることと、歯の位置がずれ、少しすきっ歯になることが考えられます。

ただし、最近は顎が小さいお子さんも多いので、一本少なくて丁度ピッタリ、となり経過を観察する場合もあります。

小臼歯がない場合

小臼歯の場合はどうでしょうか?

出典 小学館デジタル大辞泉

永久歯がない場合、乳臼歯は虫歯などにならなければ、なかなか抜けません。

30代~40代までもつ場合があります。その場合はブリッジをしたり、インプラントをしたり、状態に合わせて矯正したりとなります。

まずは今ある歯を大事にすること、がこの場合も大事ですね。

過剰歯がある子どもの最近の傾向

一方過剰歯は、100人に3人程度(つまりはクラスに1人程度)である子が存在します。

上あごの真ん中あたりにある場合が多く、稀には上下逆(逆性)で存在します。

ちょうど目立つ前歯の間にあるため、前歯の萌出や歯並びに影響することが多く、除去のためには外科的な手術が必要となる場合があります。

歯の欠損の場合はもちろんのこと、過剰歯も『痛む』などの自覚症状はありませんので、歯が生える時期にならないと気付きにくいものです。しかし、過剰歯も永久歯の欠損も歯並びに影響する場合が多くあります。(特に過剰歯は影響大の場合が多いですし、多くの歯がない(4-5本)といった場合は歯並び等への影響大です)。

ただ、どちらの場合もその悪影響を少なくすることは可能であり、場所や状態、時期によって、処置内容は変わっていきます。

定期的な検診の中で、最も良い方法を模索していきましょう。お気軽にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 6歳ぐらいのお子さんの検診では、虫歯と共に、歯の数などをチェックしている。

- 一本以上歯がないお子さんの比率は全体の10%程度もあり、過剰な歯があるお子さんは3%程度ある。

- 永久歯の先天性欠損や過剰歯の場合、永久歯の歯並びに影響を及ぼす場合が多い。

- それらの場所や状態、時期によって、悪影響の程度や処置内容が変わっていくため、定期的な検診が重要となる。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2歳くらいの子どもの歯と食事の関係

2017年9月30日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

今回は、2歳くらいのお子さんの食生活とお口の状態についてお話していこうと思います。

お口の状態を歯科医師はどのように診査しているのでしょうか?

2歳ぐらいのやんちゃなお子さんの場合、お口の検診だけでも嫌がられますので、虫歯の好発部位である前歯の間、奥歯が萌出している場合は噛み合わせの面の溝の部分などを手早く見ていきます。

歯の表面の感触で子どもの食生活がわかる

そして、実は最も重要視しているのが、お口の歯の表面の感触(さっぱり感やねっとり感)です。

歯科医師や歯科衛生士は、口腔内の状態を歯の表面のプラーク(歯垢)や、プラークの足場となり、歯の表面にうっすらとある獲得被膜(ぺリクル)の状態を判断していきます。

糖の摂取が多いお口の場合、糊を薄めたような、ねっとりとした状態になっており、容易に判断できます。

そこでお口のねっとり感が強いお子様のおやつ等をお伺いすると、飴やジュースが多かったり、卒乳がまだだったりします。

現在のところ、ショ糖が多い飴等は虫歯リスクが高いのは間違いないです。

キシリトールなら食べても大丈夫?

ではキシリトールなどの糖アルコール(代用糖)などではどうでしょうか?

代用糖は消化されにくく以前に説明したGI値も0-10ぐらいで低いため、虫歯の観点からは問題ありません。

しかし、いつもたべると甘いものが習慣化されてしまうので、気をつけてください。

ジュースはどうなの?

ジュースはどうでしょうか?ジュースでは、含まれる砂糖の量と共にその酸性度が問題となります。

スポーツドリンクでは代謝を促進するためなどに、クエン酸、アミノ酸などが含まれます。

そのため㏗は2-3など歯が溶ける低さ(酸性)のものが多いです。

リンゴジュースなど100%のものでも㏗は3-4と低めです。

ジュースの後にはお茶などで洗い流すような工夫をしましょう。

母乳は歯に悪くないのでは?

では、母乳はどうでしょうか?

母乳には一部乳糖という糖が含まれますが、それのみでは酸を作る力、歯垢を作る力が弱く、臨床的に母乳のみではむし歯になりにくいと言われています。

実はこの母乳『のみ』というのがくせ者なのです。

母乳のみで生きている2歳児はおらず、皆さん日中はいろいろなものに挑戦しています。

また、どうしても母乳を飲みたくなるのは夜間のようです。

唾液は大量に出ることでお口の中を洗い流す自浄作用、酸性になった口腔内を中性に保つ緩衝作用があるのですが、母乳はタンパク質など沢山のものが含まれているので、唾液の作用を阻害するのです。

特に夜間は唾液が減少するので、最もいけない時間帯です。(ここだけの話、朝の方がまだましな様です。)

同じ理屈で寝る前の牛乳もおススメできません。

結局のところ、2歳児くらいの子どもの虫歯予防には何がいいの?

アメリカの公的な報告書によると、フッ素、シーラント、甘いものを控える、の3つが出ています。

実は歯磨きは入っていません。

むしろ食べ物、食べ方にこだわった方が効果が高いです。

2歳にもなるとお子様は食べるものの種類が増えますが、好き嫌いもあり、大変です。

ですが6歳くらいまで虫歯なしでこれた場合、一つの危険な時期を越えたこともまた事実です。

何とか乗り越えていきましょう!

まとめ

いかがでしたか?

- 2歳ぐらいのお子さんの健診では、虫歯とともにお口の状態をチェックする

- 『飴』『ジュース』『母乳』が虫歯リスクを上げている場合が多い

- 母乳のみでは虫歯リスクはそんなに上がらないが、唾液の作用を阻害することにより、虫歯が発生してしまう温床となる。

- 6歳ぐらいまで虫歯なしでこれた場合、一つの危険な時期は越えたといえる

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

5歳ぐらいの子どもの歯並びと舌の話

2017年8月25日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

本日は5歳くらいのお子さんの歯の話をしていきたいと思います。

五歳ぐらいになると早い子では乳歯から永久歯に生え変わってきます。

下の前歯から生え変わってくるのですが、永久歯が乳歯の少し後ろから生えてくることが多いので、皆さんからよくご相談を受けます。

乳歯の少し後ろから大人の歯が生えてきたら、歯科医院で抜いた方がいいの?

あえて抜く必要はないケース

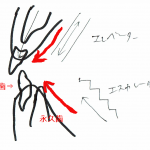

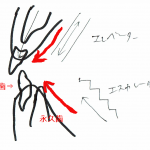

下の前歯の交換に関しては、歯科関係者は『エスカレーター交換』と呼び、このような生え方がすべて異常というわけではありません。

下の図は、乳前歯の一般的な交換様式です。

この場合の前方に残っている乳歯を抜くか、抜かないかは、レントゲン検査の結果によります。

乳歯がもうすぐに抜けてしまうほどグラグラしている場合(つまり歯根が骨とくっついていない場合)、あえて抜く必要はないと考えます。

抜いた方が良いケース

しかしながらそうではない場合、乳歯はなるべく早期に抜く必要があります。

その場合、永久歯はやや後ろにありますが、スペースがあれば舌などにおされていい位置(適正な位置)に移動しますので、さほど心配ない場合が多いです。

舌の動きに問題があると、永久歯ににも問題が起こることがある

上や下の乳前歯が抜け落ちると一時的にしゃべりにくかったり飲み込みにくかったりしますが、舌の動き等に問題がなければ永久歯の萌出とともにすぐに改善します。

ただ、舌の動きに問題があったりした場合、永久歯にも問題が起こることが多くあります。

例えば、出っ歯になったり、前歯できちんと噛み切れない等、問題が明らかになることがあります。

舌の癖はいろいろなパターンがあるので、一度拝見させていただかないとわからない場合が多いのですが、なぜかチロチロと舌が見えるとか、ゲームに集中していると舌が出てしまっているとか、ラーメンやそばがすすれないとか、錠剤を飲み込むのが苦手で、むせてしまうなどが、生活でよくあるようであれば、舌の機能に問題がある場合があります。

さらに指が絡む、指しゃぶりや爪噛み等があれば問題があることがほぼ確実です。

舌や指が歯にかけている力とは?

舌や指が顎や歯にどれくらい力をかけているのでしょうか?

いろいろな報告がありますが、おおむね500-800グラムぐらいといわれています。

歯科での矯正の力は100グラムぐらいのことが多く、舌や指が歯を動かす力であることは一目瞭然ですね。

ただ治療となると大変です。人間はほぼ無意識で舌を動かしていますので、意識してその位置を修正していくか、矯正装置等で誘導していくかになります。

ここで実験です。

みなさん水を口に含み、上顎に触れることなく飲み込んでください。

・・・ほぼ間違いなくむせますよね。。

この逆を習得するわけなので、筋肉の動きを大きく変化させることになります。

このような話は高齢の方の嚥下やむせにも当てはまる場合もありますので、ご興味がありましたら、一度ご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 5-6歳で下の前歯から永久歯に生え変わるが、乳歯の後ろから生えてくることがある。

- 交換後、スペースがあれば舌等に押され正しい位置に動くので問題ないことが多い。

- 舌に癖があると歯並びに影響する場合がある。

- 舌の動きは歯並びだけでなく嚥下にも関係があるので、正しい位置に誘導するほうが良い。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯並びが悪いのは遺伝ですか?その2 出っ歯編①指吸癖について

2017年8月12日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

前回は、受け口(下顎前突)についてお話させていただきました。

今回は受け口と並んで歯並びのお悩み相談の多い、出っ歯(上顎前突)についてのお話です。

出っ歯は、受け口同様に遺伝であることもありますし、歯並びを悪くしてしまう「癖」によって出来てしまうこともあります。

遺伝の出っ歯ってどんなもの?

1)骨格性のもの

身長が一人一人異なるように、上顎の骨と下顎の骨の位置関係も人によって異なります。

ただ、生まれつき上顎が下顎より、うんと前に出ている骨格の方は遺伝性の出っ歯(上顎前突:じょうがくぜんとつ)となります。

確率的には、受け口(下顎前突)より遺伝要素は少ないと言われています。

2)歯のサイズと顎のサイズのアンバランスによるもの

骨格的に上顎が前方に出ていない場合でも、顎のサイズに対して歯のサイズが大きい場合、出っ歯になることあります。

顎に歯が並ぶだけのスペースが足りない場合、歯は全体的に前にあふれて出っ歯となるか、折り重なって乱杭歯(らんぐいし)となるのかの、どちらかとなるしかないからです。

←乱杭歯

←乱杭歯

これはフレアスカートを想像していただくと分かりやすいかもしれません。

たっぷりの布地のフレアスカートは、スカートを履いている人が立っている時は折り重なってフリルのようになり、クルリと回転すると大きく外に膨らみます。

歯並びの場合、外に膨らもうとしても、頬があるため前側のみに膨らむことになります。

これも、出っ歯の主な原因になります。

出っ歯になってしまうかもしれない、悪い癖とは!?

次は、遺伝以外で出っ歯になってしまう要因についてです。

歯並びを悪くする悪い癖の中でも、最もよく見られるものに「吸指癖(キュウシヘキ)」や「咬唇癖(コウシンヘキ)」、「舌突出癖(ゼツトッシュツヘキ)」などがあります。

- 吸指癖(キュウシヘキ)・・・指を吸う

- 咬唇癖(コウシンヘキ)・・・下唇を咬む(かむ)

- 舌突出癖(ゼツトッシュツヘキ)・・・飲み込む時に舌で前歯を押す

吸指癖(キュウシヘキ)がある場合どうすれば良いの?

特に指吸いは赤ちゃんがよくやっていますね。お母さんもよくお悩みになるポイントである様子で、1歳半検診でもよくご質問を受けます。

指吸いは、生まれてすぐにおっぱいを飲めるようになるためのトレーニングとして、赤ちゃんが胎児のときに開始します。

そしてつかまり立ちや伝い歩きを始める頃にだんだんと頻度が減っていき、1~2歳ころになりますと、退屈な時と眠い時のみにみられるようになるのが一般的です。

しかし、何らかの事情で指吸いが3歳近くなっても残るようなら、要注意です。

歯並びを崩してしまう原因となることが多いからです。

年齢別 吸指癖(キュウシヘキ)のやめさせ方

<1歳半>

1歳半検診で「すでに指しゃぶりで歯並びが出っ歯型になってきている」と言われてしまった場合は、大好きなおもちゃ気を引く、寝ている時は可能ならそっと指を外してあげるなど、出来る範囲でやってみてください。

1歳半ですと、ほとんどその程度しか指吸い中止支援はできません。

<2歳>

2歳になったら、「あれあれ?2歳のお兄ちゃん/お姉ちゃんなのにおかしいな?赤ちゃんみたいだな?」と、本人のプライドをくすぐる言い方で本人が自分から指吸いを止めたいと思うように、声かけしてみてください。

<3歳>

3歳になって、指吸いが継続している場合は、3歳時健診やお近くの歯科医院で相談してみましょう。

歯並びに影響が出ていない場合は声かけだけで良いこともありますし、早めに矯正装置を用いた方が良い場合もあります。

矯正治療は3歳から

1~2歳のお子様の保護者の方から、「矯正はまだできませんか?」と聞かれることがありますが、矯正はもっとも発育が早いグループで3歳からと思って頂ければと思います。

1~2歳の赤ちゃんですと、矯正治療を理解できずに装置を入れても壊されてしまったり、ポイされて失くしてしまったりで、そもそも治療にならないからです。

3歳になると保護者の方の「装置をお口に入れないとダメよ」という言いつけは理解できるようになりますので、矯正の早期治療をご希望の方は3歳くらいを目安にすると良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

- 出っ歯(上顎前突)には、遺伝性のものと、悪習慣によるものがある

- 悪習慣の一つ吸指癖は、3歳になっても治らないようなら、歯科医院に相談するのが良い

- お子さんの歯列矯正は3歳からがおススメ

今回は指吸いで長くなってしまいましたので、出っ歯になりやすい指吸い以外の悪い癖については次回にお送りしたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2歳半ぐらいの子どもの食事、おやつと噛むことのかかわり

2017年7月22日

こんにちは。岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です!

生まれてから1年ぐらい経つと、歯が生え始めます。

そうなると、1歳半ぐらいから、卒乳、離乳食と食事形態が変わっていきます。

1歳半から2歳半ぐらいのこの時期は、お子様も言うこともなかなか聞いてくれないので、大変ですね。

この時期には、食べ物に関しては、形態、味覚ともに大きく変化していきます。

それまで摂取してきた母乳、人工乳、ともに乳糖といわれる糖成分が含まれるので、まずは甘いものがいわゆる口当たりのいいものになってきます。

また、それまで一日5回ぐらい食べたり、飲んだりしていますので、いわゆる小腹のすいた状態にすぐなりやすいです。

そこで、体がいわゆる血糖値が上がりやすい糖をずっとたべることを求めるのですね。

それが虫歯の原因になるのです。

GI値の比較的低い食品をおやつにするとむし歯になりにくい

食品にはそれぞれ、血糖値の上がりやすさによってGI値(ジーアイチ)という値があります。

砂糖が最強で、100を軽く越えます。

甘いものは手早く血糖値を上昇させますが、虫歯にもなります。

ですから、パンとか果物の一部とか、炭水化物の中でも比較的GI値の低いものを何回かに分けてあげるのが良いようです。

おやつイコール甘いものではない、を注意しましょう!

GI値の表が掲載されているHP

虫歯になると、どれくらいかむ力が落ちるのでしょうか?

乳歯のお子さんの研究では、奥歯が7-8本ぐらい虫歯になると、かむ力は三分の一程度まで下がってしまう結果が出ています!

かむことはあごの発達はもちろんのこと、脳の発達、唾液量など健康や発達に直結する因子に影響を及ぼすことが分かっています。

できてしまった虫歯はかめるようにしっかり治すこと、それ以前にまず虫歯にしないことがとっても大事ですね。

硬いものを食べた方が歯並びにはいいの?

最近、「歯並びが心配で、硬いのを食べた方が良いのか」という質問を良く受けます。

日本人全体で見ると、顎がだんだん細くなっているのは統計的にも明らかなようですが、個々人で見ると、個人のあごの大きさは遺伝をはじめとする先天的な要素が強く、残念ながら固いものを食べても目に見えてあごが大きくなる、ということはなさそうです。

ただし、固いものを食べると、お口の周りの筋肉は発達します。

歯並びは土台であるあごの大きさだけですべてが決まるのではなく、お口の周りの筋肉も大きく関わります。

最近お子さんのお口がよく開いている、という相談もよくうけますが、そういうお子さんは口の周りの筋肉が弱いので、しっかり食事することも大事です。

同じような意味合いで、お口周囲の筋トレ【あいうべ体操】が勧められています。

大きなお口をあけて、あ、い、う、べーと舌とお口の周囲筋を動かすようにする運動です!

お口での呼吸から鼻呼吸に変わっていくことも分かってきていますし、お勧めです!

あいうべ体操は院内でも指導を行っております。ご興味がある方はお尋ねください。

まとめ

いかがでしたか?

- 2歳半ぐらいのお子さんは、一日何回もおなかがすいてしまう。

- おやつは食べる必要があるが、甘いものであることは必要ない。

- 乳歯でも虫歯になってしまうと、かむ力がどんどん落ちていく。

- あごは固いものをたべてもなかなか大きくはならないが、口の周囲の筋肉は鍛えられる。

- お口だけでなく、その周囲を含めて適切に発達させていく意味合いで、噛むことは非常に重要です。

こどもが歯磨きを嫌がってさせてくれません。どうすれば良いでしょうか?

2017年5月18日

こんにちは♪岩国市のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今日はお子さんの仕上げ磨きのお話していこうと思います。

仕上げみがきって何?

仕上げ磨きというのは、お子さんが自分で上手に歯磨き出来ない時期に、歯磨きトレーニングとしてのお子さん本人磨きの後に、お母さんお父さんがもう一度歯磨きをしてあげることを言います。

歯みがき嫌いのお子さんを作らないポイント

「うちの子は歯磨き、大好きですよ」というお母さんと、

「歯磨きを嫌がってしまって、全然させてくれないんです」というお母さん。

その違いはどこでしょうか?

歯みがき嫌いの原因は保護者の方による「痛い歯磨き」にある!

お子さんが仕上げ磨きを嫌がる場合の多くは、仕上げ磨きの時に歯ブラシで粘膜をこすってしまい、お子さんが「歯磨きは痛いもの」と学習してしまうことによります。

特に上唇小帯(じょうしんしょうたい)と呼ばれる、上唇と上の前歯の中央を繋ぐ部分のヒダ、ここを歯ブラシでこすってしまうと、とても痛いです。

写真はご本人・保護者の方の同意を得て掲載しています。

赤丸の部分が上唇小帯になります。

痛くない仕上げ磨きのやり方

【1】仕上げ磨きは右手に歯ブラシを持ちます。

【2】左手の人差し指で上唇小帯(赤丸部分のヒダ)を抑えて、歯ブラシが当たらないようガードして磨きます。

このような、ほんのちょっとした工夫で、お子さんの歯磨き嫌いを予防できます。

離乳食が始まったばかりの時期は、「歯みがきよりも食習慣」

離乳食が始まったばかりの時期は、虫歯予防は食生活の管理が一番大切です。

関連ブログ

卒乳が遅くなるとむし歯になるって本当ですか?

むし歯になりやすいオヤツがあると聞きましたがどんなものに注意したらいいですか?

むし歯になりにくいおやつの食べ方

歯を溶かす飲み物って?

末っ子は虫歯が多い!?兄弟の多いお子さまにありがちなむし歯のできる理由

お子さんの歯みがき習慣を上手につけるには?

離乳食が始まった頃は

理想的な歯磨きの習慣化の方法としては、

離乳食が始まったころに歯磨きトレーニングとして、歯磨き遊び、お母さんと歯磨きごっこをしたりしながら、お母さんがお口の中を見たり触ったりするのに慣れさせます。

歯磨きの歌やお遊戯をしたりした後に、歯磨き遊びをするのも良いですね。

お子さまには「しまじろう」のDVDが定番で人気があります。

こちらは「しまじろうクラブ」の自分磨きと仕上げ磨き、両方の動画です。

無料で使えるのでぜひ使ってみてください。

しまじろうはみがきアプリ

お子さんに歯ブラシをもたせたり、口に入れさせたり、お母さんが口の中を触ってみたり、痛くないようにちょっとだけ磨いてみたり。

痛くなければ、どの子も楽しく歯磨き遊びをしてくれます。

お子さんが歯みがき遊びに慣れてきたら

慣れてきたら、次は少しづつ仕上げ磨きをしてみると良いでしょう。

お子さんに「歯磨きを習慣化させる」ために自分磨きをさせてから、保護者の方による仕上げ磨きをします。

ただし、歯ブラシを口に加えて歩いたり走ったりは危ないのでさせないでくださいね。

離乳食が始まったばかりの時期の歯磨きはトレーニングと思って下さい。

お子さんの奥歯がはえてきたら

奥歯が生えてきたら、子供は歯ブラシを噛みたがります。

存分にかませてあげましょう。

お子さんに歯ブラシをかませると、歯ブラシはものの数日でボサボサになってしまいますから、子供が自分磨きでカジカジしちゃう歯ブラシと、お母さんが仕上げ磨きに使う歯ブラシを分けると良いでしょう。

歯磨きに慣れてくると、次の問題が起きます。

特に男の子や、兄弟がいる場合に多いと思うのですが、お母さんに甘えて、歯磨き中にすぐに動き出してしまう、じっくり歯磨きさせてくれない…という問題です。

これは歯磨きを嫌がって、というのではなく、単に長時間じっとしていてくれないという問題です。

素早く仕上げ磨きするコツについては、また別の機会にご説明できればと考えています。

まとめ

- お子さんの歯磨き嫌いをなくすためには、ポイントを押さえて、痛くない仕上げ磨きをこころがける

- お子さんが歯みがきをする前の年齢から「歯みがき遊び」をさせて慣れてもらうと良い

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

乳歯の虫歯を予防するために気を付けたい3つのこと

2017年5月16日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

口の中の細菌数はどれくらいかご存知ですか?

お口の中の細菌数は一兆個!?

大人のお口では300-400種類、虫歯の少ない人で2000億個、

口腔ケアのできてない人で、1兆個もの細菌がいるといわれています。

では、お子さんのお口の細菌数はどうでしょうか?

お子さんは個人差、年代差が大きく、細菌数は単純に比べられません。

しかし、お子さんの口の中の細菌の種類は大人と比べて、歯周病の原因となる菌の比率が少ないのですが、虫歯が多い子は大量のむし歯菌がいるといわれています。

私は広島大学で、日々の診療を行いながら口腔細菌の研究も行っておりました。

その時、診療で診るお子さま口の細菌数と虫歯の多さに相関性を感じていました。

むし歯は一種類の菌だけで作られるのではない

虫歯の原因菌はミュータンス連鎖球菌(みゅーたんすれんさきゅうきん)と言われていますが、実はその菌だけでは虫歯を作る力はそんなに強くありません。

けれども、近年ミュータンス菌以外の菌にも感染することで、より大きな虫歯を作ることがわかってきました。

- ミュータンス菌+ソブライナス菌(ソブリヌス菌)⇒歯と歯の間の虫歯が多くなる

- ミュータンス菌+ソブライナス菌+乳酸桿菌⇒真っ黒や茶色の、いわゆる大きな虫歯になる

菌もさまざまな種類の菌と協力して、虫歯を作る強力な菌の塊(=歯垢・プラーク)になっているのですね。

むし歯を治して、お口の菌を減らしてもむし歯菌がいなくなるわけではない

虫歯を治して、菌の量をへらしても、一度定着した菌の種類をかえることは難しく、どうしてもある一定の割合では残るといわれています。

つまり虫歯の原因菌の構成は残っているので、そこで少し気を緩めて、たくさん甘いものを食べてしかも磨かないと、再びむし歯菌が増殖してしまい、大きな虫歯を作っちゃうのです。

お口の細菌は家族にうつる

また、お口の細菌は家族にうつっていくといわれています。

歯の萌出と共に、口腔の細菌も定着しだすのですが、その由来は6割がお母さん、2-3割がお父さん等の家族と言われています。

ご家族に虫歯が無ければ、うつってくる細菌も虫歯になりにくい菌の構成になります。

ご家族にたくさんの虫歯があれば、すぐに虫歯になりやすいお口になってしまうのです!

参考 院長ブログ こどもの口の中の虫歯菌はどこからくるの?

むし歯になったら、その後の予防はホント大変

虫歯がゼロの方は、その後のむし歯予防は楽チンで今の生活を維持するだけでいいのですが、

虫歯が多い方は、むし歯ができた原因を取り除く、色々なむし歯予防が必要になります。

たとえば、虫歯になりやすい食生活の改善やハミガキ方法、使用する道具を工夫するなど色々とがんばらなければいけません。

それくらいがんばらないと細菌の構成は変わらないのです!

虫歯になったら、その後の予防がより難しく、大変になるのですね。

まとめ

いかがでしたか?

虫歯予防するために保護者の方が気をつけたい3つのこと

・ まだ虫歯が小さく、菌が少ないうちに、しっかり治療してきめ細かい予防をしましょう

・ お口の細菌は、人によって構成が異なるので、むし歯菌への予防対策は家族全員でしましょう

・ 生え始めの弱いむし歯や永久歯は、できる限りむし歯にしないようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

末っ子は虫歯が多い!? 兄弟がいるお子様にありがちな虫歯のできる理由

2017年3月6日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

最近、当院に妊婦歯科健診を受けにいらっしゃる方が多くなってきましたので、妊婦さんと赤ちゃんのためのお口の健康冊子をつくってみました。院内で無料配布しておりますので、ご興味がおありの方はもらってくださいね♪

3月から保育士さんが常駐するようになりましたので、ご出産後も通いやすい体制を整えております。

今日はお子様にあげるおやつのお話です。

おやつのお話は、以前 虫歯になりやすいおやつがあると聞きました。どんなものに注意すればいいですか?や虫歯になりにくい上手なおやつの食べ方についてお話しました。

皆さん、お砂糖たっぷりのおやつが虫歯を作るというのは良くご存じで、第一子のときは大抵の方がおやつ管理をしっかりなさいます。

しかし、第二子、第三子が誕生すると…忘れてしまうのです。

虫歯が多い末っ子あるある ~Aさん宅のおやつ習慣~

Aさん宅には5歳のお兄ちゃん、2歳半の妹ちゃんがいます。

お兄ちゃんは5歳、そろそろ幼稚園でおやつを貰ったりして、市販のお菓子を口にし始めています。

Aさんも、幼稚園がお菓子を配るということはお菓子を食べるに問題ないからだろうし、実際にお兄ちゃんが市販のお菓子を食べても健診で虫歯の指摘がされないので、問題ないと思っています。

お兄ちゃんはお菓子を買ってあげるよと約束すると、とてもお利口さんにしてくれるので、Aさん宅にはご褒美用のお菓子がいつも置いてあります。

2歳の妹ちゃんも、お兄ちゃんがお菓子を貰うのを見て自分も欲しいと主張します。

お兄ちゃんも優しいので、よく妹ちゃんにお菓子を分けてあげます。

二人はお菓子を食べている間は静かにしてくれます。

ある日、歯科医院にフッ素を塗りに行ってみると、こう言われました。

「お兄ちゃんには初期虫歯多少ありますのでフッ素を頑張りましょう。

妹ちゃんには虫歯がたくさんありますので治療になります。」

参照記事 削らなくても治るむし歯があるって本当?

兄妹は同じおやつを食べていたのに、どうして妹ちゃんだけ虫歯だらけになってしまったのでしょうか?

生えたての歯は虫歯になりやすい

歯はいつも同じ形にみえていても、ミクロの世界では「溶ける(脱灰)」「修復する(再石灰化)」を繰り返しています。

口の中の虫歯菌が、おやつや食事の中の糖分を分解すると酸ができて、その酸が歯を溶かします。

その後、唾液が溶けた歯を修復します。

唾液は、フッ素以上の虫歯予防薬なのです。

それだけではありません。

口の中に酸が無い時も唾液は再石灰化を続けますから、歯は生えてから時間が経つにつれ、より丈夫になっていきます。

つまり、生えたての歯は生えてから何年も経った歯と比べて、虫歯になりやすいのです。

時間と量を決めて与えるおやつと、ご褒美用のおやつは別物!

Aさん宅の場合、お兄ちゃんが市販のおやつを口にし始めたきっかけは、幼稚園で市販のお菓子を食べる機会ができたことです。

幼稚園でゴマプリンや、ゼリーを貰うんだから、もうそろそろ問題ないかな?とAさんが思うのは無理もありません。

しかし、幼稚園ではおやつの時間や量を決めて、規則正しく食べさせています。

上でもご説明しました通り、歯は「溶ける(脱灰)」「修復する(再石灰化)」を繰り返しています。

脱灰するのは、口の中に食べ物が入っている間+その後40分間と言われています。

不規則におやつを食べさせたり、量を決めずに(袋ごとのお菓子、本人が食べるには多めの量のお菓子など)を与えると、お子様はだらだらと食べてしまいます。すると歯が溶ける時間が長くなりすぎるのです。

Aさん宅では、お兄ちゃんはフッ素を頑張れば良い程度の初期虫歯で済みましたが、ご褒美おやつを度々食べる食生活が続けば、初期虫歯が進行して虫歯になってしまう可能性もあるのです。

そして妹ちゃんは、生えたばかりの弱い乳歯が虫歯リスクの高い食生活に耐えられずに虫歯になってしまったのです。

お兄ちゃんは2歳半のころは、2歳児用のおやつを食べていた。妹ちゃんは、2歳にしてチョコやアイスを食べている…

上のお子様が市販のお菓子などを食べるようになると、年齢別にお子様のおやつを用意することが困難なため、一番上のお子様の食生活に下のお子様があわせる形になることが良く見られます。

上のお子様がチョコやアイスを食べている姿を見れば、当然、下のお子様も欲しがります。

「これはあなたにはまだ早いのよ」が、幼い下のお子様に通じることは、通常まずありません。

ですから、下のお子様の食生活に上のお子様をあわせましょう。

下のお子様が2歳半なら、まだ市販の甘いおやつは早すぎます。

果物やオニギリなど、より食事に近い形態のものをあげましょう。

上のお子様は、年齢があがるにつれ自分の世界を持ち始めます。

お友達とお菓子を食べたり、交換したりすることもあるでしょう。

その世界は大事にしてあげるとして、お家の中に他所で貰ったお菓子を持ち込むことはやめさせましょう。

お菓子を持ち帰ったら、いったん保護者の方が預かるようにして下のお子様の前で市販のお菓子を食べさせないようする、保護者の方用のお菓子がある場合は「これは大人の食べ物」と断言してお子様の手の届かない場所にしまうなどすると良いでしょう。

Aさん宅のお話はフィクションですが、当院にいらっしゃる患者様の中にも、ご兄弟・ご姉妹でいらして、下のお子様だけ虫歯がいっぱい…というパターンが多く見られます。

まだ虫歯治療が何のためにするものか理解も出来ない幼いお子様が泣きながら治療を受けるのは、心が痛みますよね。

規則正しい食生活、好ましいおやつ習慣で虫歯ゼロをめざしましょう!

なかなか上手におやつがあげられない、どう工夫すれば忙しい中でもおやつ習慣を改善できるか個別に相談したい、などの場合は当院スタッフにお気軽にご相談くださいね。

まとめ

- おやつは一番下のお子様の年齢のものにあわせる

- 規則正しい食生活・おやつ習慣は体にも歯にも優しい

- 個別にご相談がある方はお気軽にどうぞ★

こどもの口の中の虫歯菌はどこからくるの?

2016年10月5日

岩国市のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今回はお子さんの虫歯菌はどこから来るのか?についてお話していきたいと思います。

虫歯は感染症

虫歯も歯周病も、ばい菌が引き起こす「感染症」です。

生まれたての赤ちゃんのお口には歯が生えていませんし、歯や歯周ポケットに棲む虫歯菌も歯周病菌も、もちろんまだいません。

では、そういったばい菌はどこから来るのでしょうか?

虫歯菌の代表格である「ミュータンス連鎖球菌」のDNAを解析して、子供の持つ菌が誰からもらった菌なのかを調べた研究では、お母さん由来が5割強、お父さん由来が3割程度、その他が2割であったそうです。

つまり、8割はお母さんお父さんからもらってしまうんですね。

できればお子さんに虫歯菌はもらって欲しくはないものです。

では、どうやったらお子さんが虫歯菌をもらう可能性を下げることができるでしょうか?

ちょっとクイズを考えてみましょう!

- 保護者の方による、お子さんへのチュー禁止。

- 味見スプーンに至るまで、徹底的に消毒する。食器共用は止める。

- 保護者の方が噛んで柔らかくした食べ物をお子さんに食べさせるのは止める

- 保護者の方も虫歯や歯周病をちゃんと治し、家族全員の口の中を綺麗な状態にしておく。

正解は3と4です。

特に3は、保護者の方の虫歯菌が直接お子さんのお口に入ってしまいますので、歯科医としてはおススメできません。

1と2も、「こどもが虫歯菌をもらわないようにするには有効じゃないの?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

確かに、お子さんの感染防御という視点だけでは良いのですが、情操教育の観点では、保護者の方によるお子さんへのスキンシップが減ってしまうという欠点があります。

虫歯予防も大事ですが、お子さんにとって保護者の方とのスキンシップはかけがえのないもの。

しかも、そこまで徹底してお父さん・お母さんからの感染を防いでも、2割はどこからともなく貰ってきてしまう可能性が残るわけです。

スキンシップを減らさずに、お子さんに虫歯菌をうつす可能性を減らすには・・・

そう!4の家族全員で虫歯治療・虫歯予防がとても大切なんです。

主な感染源となる、保護者の方のお口の虫歯菌を減らしてしまおうというわけです。

前回、妊婦さんが虫歯や歯周病を予防した方が良いというお話をしましたが、お母さんだけでなくお父さんも虫歯や歯周病の無い綺麗なお口でいることが、お子さんのために大切なんですね。

まとめ

- お子さんのお口の虫歯菌は8割はお父さん・お母さん由来。

- ご家族全員で虫歯や歯周病を予防・治療しておくことで、お子さんへの感染リスクが減る

いかがでしたか?

次回は「歯石って何?どうしてほっといてはいけないの?」をテーマにお送りします。

岩国のやさしい歯医者さん つぼい歯科クリニック

〒740-0034

山口県岩国市南岩国町2丁目78-36

診療時間(予約制) 月~土 9時~12時、14時~18時 水9時~12時

日・祝・水曜午後 休診

矯正相談のみ(完全予約制)18時以降も承ります。

電話 0827-32-7506

お電話受付時間 月~土 9時~20時、水9時~13時

[no_toc]

お子さんを泣かせず上手に歯科医院に通わせるコツとは?

2016年9月23日

こんにちは!岩国市のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今日は、お子さんを上手に歯科医院に連れてきて、治療を受けてもらうために、保護者の方に気を付けていただきたいことについてお話ししたいと思います。

お子さまが上手に歯科クリニックに通えるようになるためには、お子さまと歯科医師・歯科スタッフの信頼関係がとても重要です。

お子さまと歯科スタッフの信頼関係ができると…

「20秒だけ頑張ろうね。必ず20数えたら終わるからね」

という歯科スタッフからの声かけをお子さまが信じることができるようになります。

この声掛けができるようになると、お子さまがユニットの上でがんばってお口をあけられるようになります。

お子さまとクリニックの信頼関係が築けないと…

- ユニットに座ってから泣き続けて口をあけてくれない

- 待合室から診療室に行くまでに泣き続けて、診療室に行ってくれない

- 自宅からクリニックまでぐずって来られない

- 治療ができないということに繋がります。

お子さまと歯科スタッフの信頼関係を作るうえで一番大切なポイント

保護者の方が嘘をつかないこと。

保護者の方が優しい気持ちでかけた声かけが、お子さまから見ると「嘘」になってしまうことがあります。

お子さまと歯科医師・歯科スタッフの信頼関係をつくる妨げとなってしまうことがありますので、下記のような声かけにご注意ください。

お子さまに対して、注意していただきたい保護者の方の声掛け

歯科医師と打ち合わせなしに「今日は注射は無いよ」と約束してしまう。

注射が必要な処置であった場合、お子さまから見ると「嘘をつかれた」ことになってしまいます。

「痛くないよ」「見るだけだよ」「何もしないよ」と声をかけてしまう。

少しでも痛いと感じたり、見る以外のことをするとき、お子さまから見ると「嘘」になります。

お子さまが自分から歯科医院に行きたがる環境づくり

どんなに泣いてしまうことになっても、治療を受けたらお子さまをほめてあげてください

どんなに泣いてしまったとしても、お子さま本人なりに治療に向き合い頑張ったのですから、ご自宅でもしっかりほめてあげてください。

また、治療まではできなくても、

「ユニットの椅子に座れた」

「治療台で寝ころがれた」

「お口を開けて見せることができた」など、出来たことをほめてあげてください。

保護者の方からほめられることで、お子さまは治療を頑張れた、できたという達成感と自信を持つことができます。

頑張ったらほめられるという体験を繰り返すことで、よりスムーズに治療を受けることができるようになります。

ご協力をお願い申し上げます。

つぼい歯科クリニック

〒740-0034 山口県岩国市南岩国町2丁目78-36

0827-32-7506 お電話受付時間 月~土 9時~20時水 9時~13時、日祝休診

[no_toc]