怖くて歯医者に行けない人のメカニズムと自己対策について

2025年10月21日

こんにちは、つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 副院長の吉村です。

最近、歯科治療が怖いので、配慮をしてほしい等のリクエストが増えています。

患者様全体に対して優しい接遇を心掛ける当院ではありますが、一般的な配慮と、歯科恐怖症やパニック障害などの症状が出る状態での配慮は違いがあります。

また、歯科恐怖症とパニック障害は関連がありますが、パニック障害は歯科だけで起きるわけではないなど、少し異なります。

それ以外にも関連するような疾患や症状があります。

今回はそれらについての基礎知識、対策についてお話しします。

1)「歯科恐怖症」と「パニック障害」の身体反応のメカニズム

歯科恐怖症とは

歯科恐怖症は、歯医者に行くことや治療を受けることに対して強い恐怖や不安を感じる状態を言います。

主な症状には、発汗・動悸・強い緊張・治療器具の音や匂いへの過敏反応などが挙げられます。

原因は過去の歯科治療への先入観が多いです。

診断基準としては、日常生活に支障をきたすほどの恐怖感や、歯医者に行けずに虫歯・歯周病が進行するケースが該当します。

歯科恐怖症と似て非なる精神的な疾患として、パニック障害があります。

パニック障害とは

パニック障害は突然の激しい不安発作が繰り返し起こる疾患で、歯科治療時にも発作が誘発されやすい傾向があります。

発作時には、激しい動悸・息苦しさ・めまい・発汗・恐怖感が現れます。

一般的には閉所で起きやすいと言われていますが、歯科治療でも閉鎖空間や麻酔、痛み、独特の音などが発作の引き金となりやすく、またなるのではないかという再発不安のため、治療中断などにつながります。

従って、歯科恐怖症とパニック障害は、互いに悪影響を与えやすい関係にあると言えます。

歯科治療での強い不安や恐怖がパニック発作を誘発し、その経験がさらに恐怖症を強化する悪循環が生まれます。

2)歯科診療を困難とさせる症状

歯科治療中の強い緊張や恐怖は、交感神経が活発になり、動悸や発汗、めまい、嘔吐反射といった身体反応を引き起こします。

またその特徴によって病名がつく、下記のような症状の原因となります。

パニック発作

上記の様に激しい動悸・息苦しさ・めまい・発汗・恐怖感が現れます。

過換気症候群

精神的不安や極度の緊張などにより過呼吸の状態となり、血液が正常よりもアルカリ性となることで様々な症状を出す状態です。

呼吸困難、過呼吸、動悸、胸痛、手足のしびれ(テタニー症状)などが発生します。

嘔吐反射

喉の奥や舌の付け根が刺激されたときに「えづき」や「吐き気」が出る自然な防御反応です。

体にとっては異物を吐き出す大切な働きですが、歯科治療中に強く出ると治療の妨げになります。

器具が口腔内に入ることで嘔吐反射が誘発されやすく、麻酔や薬剤への不安も発作の原因となります。

嘔吐反射は脳幹で発生し、8割ぐらいはコントロールできない反射ですが、2割ぐらいは意識(気持ち)が関係します。

反射が起きる部位は、スイッチのようなもので、そこに触れなければ反射はおきません。

またその部位は敏感な人でも最後臼歯あたりまでで、歯の萌出など成長に伴い敏感な部位は移動していきます。

近年の口呼吸の増加により、歯科治療で水が入ると呼吸ができないなどの状態になるため、嘔吐口が気道として敏感になってきています。

そのため嘔吐反射は増加傾向にあります。

メニエール病

激しいめまい、耳鳴り、難聴、耳の圧迫感などの症状を特徴とする内耳の障害です。

恐怖心は伴いませんが、突然の回転性めまいが発生し、数分から数時間続くことがあります。

めまいは非常に強く、立っていることが困難になることもあります。

ストレスが原因で発生することもあり、また歯科診療チェアーの動作で発生することもあります。

耳鼻科関連疾患ではありますが、歯科治療が困難となる人も多いです。

3)治療を受けるために、自分でできる対策

恐怖や緊張が引き金になっているこうした反応は、リラックスすることや、担当者との十分なコミュニケーショで軽減することが可能です。

歯科医院独特な音を聞こえないようにしたり、音楽を聴いたりすることも有効です。

腹式呼吸や4-7-8呼吸法なども効果的です。

腹式呼吸

お腹を膨らませるようにゆっくり吸って吐く方法で、緊張や不安をやわらげます。

4-7-8呼吸

4秒吸って、7秒止めて、8秒かけて吐き出すリズムで行います。

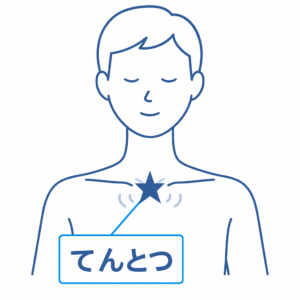

嘔吐反射には効果的なツボがあります。

嘔吐反射に効果があると言われているツボ

鎖骨の天突(てんとつ):鎖骨の中央にある凹んだ部分です。

ここを3秒間押し、3秒間待つという動作を繰り返すことで、嘔吐反射を軽減する効果があります。

また、嘔吐反射やメニエール病などは「ここが無理」という、スイッチの様な部位や角度があります。

それ以上は無理しないことが重要です。

歯科医師や歯科衛生士としっかりコミュニケーションを取りつつ、「無理なこと」をお伝えいただくことが重要です。

4)歯科恐怖症の方のために歯科医院が出来ること

歯科恐怖症の予防にはリラックスが最も重要です。

しかし自力でリラックスできない場合は、歯科恐怖症に効果のある麻酔や鎮静法を選ぶことができます。

笑気鎮静

笑気ガスを吸入することでリラックス効果を得ながら治療を受けられる方法です(当院でも実施可能です)。

意識を保ったまま不安や恐怖心を和らげる効果があり、歯科治療に対する恐怖心が強い患者さんにおすすめです。

静脈内鎮静法

プロポフォールなどの静脈麻酔薬を用いて、鎮静を行います。

半分眠った状態で治療を受ける方法です。

大学病院または歯科麻酔科医が在籍する歯科医院で行われています。

(当院では実施しておりません)

全身麻酔

医科の手術の時と同じように、完全に眠った状態で治療を受ける方法です。

人工呼吸器など、大掛かりな麻酔科の設備が必要です。

(当院では実施しておりません)

当院での実績

低年齢のお子さんを含めてかなりの方が笑気のみで、なんとか治療できたとうケースが多く、歯科麻酔科での静脈鎮静・全身麻酔の依頼を行うことは滅多にありません。

様々な配慮を積み重ねて、小さな虫歯から歯科治療に挑戦していただき、なんとか治療を頑張れた、できたという経験が次の治療につながります。

「歯科治療の不安からパニック発作が発生した」という不安を、誤った学習として覚えてしまっている状態をリセットするためには、実際に不安を生む対象に晒されても、恐れている事態が起こらないということを新たに上書きする必要があります。

これは心理学的には系統的脱感作法とよばれる手法です。

系統的脱感作法

少しずつ“恐怖を感じる刺激”に慣れていく訓練法で、恐怖の段階をステップごとに分け、安心できる状態で順に乗り越えていく方法。

具体例:歯科恐怖症の患者さんのケース

ステップ1:見学と説明から始める

まずは診療室に入り、器具やチェアの説明を受ける

→「音やにおい」に慣れることが目的です。

ステップ2:チェアに座る練習

次は実際にチェアに座り、ライトを当てたり、鏡で口の中を確認したりします。

→「ここまでは怖くない」と感じる経験を積みます。

ステップ3:簡単な処置から開始

超音波スケーラーで軽く歯石を取るなど、痛みのない処置を体験します。

→「少しできた」という成功体験を重ねます。

ステップ4:麻酔や治療へ進む

慣れてきた段階で、表面麻酔→注射麻酔→虫歯治療…と徐々にステップアップ。

→最終的には、通常の治療が問題なく受けられるようになります。

治療で泣いてしまうお子さんだけでなく、大人の方でもご要望があれば対応できますので、ご希望の方はお申し出ください。

僕は現在の歯科医療はすごく進んでおり、全身麻酔まで行える大学病院まで含めれば、治療が不可能なことはないと考えております。

いずれかの医療につなげる努力はしますので、まずはご相談ください。

参考文献 「歯科における痛みとそのコントロール」 Dental diamond 2003 第28巻9号

いかがでしたか?

まとめ

・歯科医院での一般的な配慮と、歯科恐怖症やパニック障害などの症状が出る状態での配慮は違いがあります。

・歯科治療中の強い緊張や恐怖は、交感神経が活発になり、動悸や発汗、めまい、嘔吐反射といった身体反応を引き起こします。

歯科診療を困難とさせる疾患や周辺領域にはパニック発作、過換気症候群、嘔吐反射、メニエール病などが挙げられます。

・症状に応じ、様々な対策法やアドバイスが考えられます。

しかし、最も大事なのは小さな(治療)経験から積み上げられる「これならできる」という自信です。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。