成人歯列矯正の開始タイミングは?

2021年1月11日

ワイヤー矯正の場合は「終わる時期からの逆算」がおススメ。一方で、インビザラインの場合は「いつでもOK」のワケ。

こんにちは。岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今回は成人の方の歯並び矯正についてお話します。

成人矯正というのは、20歳以上からではなく、乳歯がすべて永久歯に生え変わった方(だいたい12歳以上の方)が対象となります。

矯正治療も進化しています。

透明マウスピース矯正に興味があるけど…

以前は、マウスピース矯正は適応が非常に狭く、

「あなたの歯並びには、ちょっとマウスピース矯正は厳しいかもしれません」

ということが多かったです。

しかし、最近はマウスピース矯正の適応症例範囲が広くなってきました。

マウスピース矯正単独では難しい歯並びの方

- 手術が必要なほどの症例

- 重度の受け口

- 重度の開咬(かいこう)

- 歯が大きく回転している(捻転:ねんてん、と言います)

マウスピース矯正、とくにインビザラインの適応症が増えたことにより、現在では様々な治療法から、あなたにぴったりの方法を選ぶことができるようになってきました。

成人歯列矯正の種類

部分矯正

気になる場所をワンポイントだけ治す治療法で、短期間・低価格で治すことができます。奥歯や犬歯を移動させることや、口元を引っ込めることは対象外となりますので、適応症例は限られています。

部分矯正ができる方

- 奥歯が1本だけ歯が咬んでいない

- 前歯が1本だけ反対に噛んでいるけれど、顎の広さにゆとりがある

- 一番奥の歯(12歳臼歯)が手前の歯にひっかかって上手く生えてこない

などの時におススメです。

ワイヤー矯正(エッジワイズ法)

長い歴史と実績があり、ほぼ全ての症例に対応できます。

6歳臼歯と呼ばれる、奥から2番目の歯が無かったり、割れていたりすると難しい場合もありますが、インプラントなどを併用して治療できることもあります。

マウスピース矯正(インビザライン)

最先端の治療法の一つで、高性能の3Dスキャナで口の中を記録し、透明マウスピースを使って歯並びを治していきます。

装置は透明で目立ちませんが、長時間(毎日20~22時間)使用する必要があります。

その他にも、チクチクしない、頬が傷つかない、食事制限がない、歯磨きしやすい、スポーツをしている人は怪我のリスクがずっと低い、など利点がたくさんあります。

極端に歯並びが悪い時は、この治療法が選べないことがあります。

通常、週1回、新しいマウスピースに交換しながら歯並びを治していきます。

マウスピース矯正(インビザラインGo)

奥歯を動かす必要が無い症例限定のインビザライン矯正です。

治療期間と費用がインビザラインの半額になるのでお得です。

ただし、奥歯を動かさずに気になる部分を治せる症例に限定されます。

治療法別の治療開始タイミングは?

ワイヤー矯正の場合は、装置が目立つので、写真を撮ることが重要なイベント(結婚式や成人式など)がある前に治療が終わるように始めることがおススメです。

「この日までに終わります!」と100%保証することは難しい場合もあります。

装置が何度も外れたり、矯正中に虫歯治療をする必要があったり、顎間ゴムというゴムの使用時間が足りないなど、なんらかの事情で治療期間が延長することもあり得るからです。

ゆとりをもって開始することをおススメします。

目立たない矯正を選んで、大きなイベントで困らないようにする

インビザラインのように目立たない治療の場合、成人式や卒業式の写真撮影などでは、付けたままでも問題ないことがほとんどです。

結婚披露宴のように、会食の時間が長く、食事の必要がある時は1日だけ外して過ごし、その代わりにマウスピースの交換時期をその時期だけ少し長めに使う、という方法もあります。

*結婚式などの特別なイベント限定です。

しょっちゅう外して過ごしたら歯が上手く動かないので要注意です。

現在の矯正治療には、治療中の見た目、抜歯の有無、治療の範囲など、多様な選択肢があります。事前にシミュレーションもできるので、ご希望の方はご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 透明マウスピース矯正の適応範囲は広がってきましたが、マウスピース矯正単独では治療が難しい歯並びの方もいます。

- 成人矯正は、部分矯正、ワイヤー矯正、透明マウスピース矯正など今は選択肢も増えてきました。

- 治療のタイミングは、ワイヤー矯正は成人式や結婚式などのイベントから逆算して余裕を持って開始するのがおススメ、マウスピース矯正は気にしなくて大丈夫です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

「噛み合わせ」って何だろう?

2020年6月12日

こんにちは、つぼい歯科クリニック 院長の坪井です。

今日は、「噛み合わせ」のお話です。

というのも、先日事務長に

「歯科医院で働くまで“かみ合わせ”って単語を聞いたことが無かったんですよね。」

「多くの患者さんも、きっとそうなんじゃないですか?」

「意味は、歯と歯が噛んでる状態のことなんでしょうが…、歯科医院では『噛み合わせがどうこう』ってよく言いますが、きっと患者さんも分かったような、でもちゃんと理解しているかと言うと微妙って方、多いんじゃないですか?」

と言われ、なるほどと思ったのです。

- 噛み合わせには複数の状態がある

- 噛み合わせが乱れる原因

- 噛み合わせが乱れてしまうと、どうなる?

少し難しいお話ですが、歯医者さんで良く聞く「噛み合わせ」って何なの?とご興味をお持ちの方は、ぜひお読みください。

噛み合わせには、複数の状態がある

専門用語では、噛み合わせのことを「咬合(こうごう)」と言います。

歯と歯が噛んでいる状態のことです。

歯と歯が噛んでいる状態なのですが、上顎の骨に上の歯が、下顎の骨に下の歯が、それぞれ歯はがっちり固定されているわけなので、

これはつまり、

上の顎骨に対する下の顎骨の位置関係の話なのです。

下顎の位置関係で、上下の歯がどう触れているか、あるいは触れていないかが決まるんですね。

下顎の位置の中で、上下が「噛んでいる」と言われている状態には、咬頭嵌合位(こうとうかんごうい)や中心位などがあります。

咬頭嵌合位(こうとうかんごうい)

上の歯と下の歯が、ぐっと噛んで、一番安定して噛んでいる(広い面積で噛んでいる)顎の位置です。

一般的な虫歯治療において、

「噛み合わせを記録させてくださいね~」と、型取りの前後で何か(ワックスやシリコンなど)を噛むよう指示されますが、あれは咬頭嵌合位(こうとうかんごうい)を記録しています。上下の歯型模型で噛み合わせを再現するためです。

歯医者にとっても、咬頭嵌合位をしっかり再現できる虫歯治療は楽チンです。「噛んでくださいね~」と言うだけで記録を取ることが可能ですから。

虫歯治療でも、

とてもたくさんの歯を失ってしまっている場合や、

噛み合わせが既に乱れてしまっている場合、

大きな入れ歯を作る場合は、

天然の「咬頭嵌合位」をすでに失ってしまっていることがあり、この場合は別の方法で下顎の位置を記録せねばなりません。

中心位

これは簡単に言えば、下顎の骨が顎の関節の中で安定的に蝶番運動(ちょうばんうんどう 注1)ができる位置を言います。

注1)「関節頭」が「関節窩」内で「回転」する運動のことを、ドアなどの”蝶番(ちょうつがい)“に例えて「蝶番運動(ちょうばんどう)」といいます。

わかりにくいですね。

でも、この「中心位」を丁寧に説明しようとすると、それこそ歯科の分厚い専門書1冊分になっちゃうんです。

記録方法も、「はい、噛んでくださいね~」だけで済まず、色んな補助器具を用いて、安定的に噛める場所を探す必要があります。

特に、総入れ歯や、たくさんの歯を失った大きな部分入れ歯の場合、「咬頭嵌合位(こうごうかんごうい)」はすでに失われていますから、この中心位を探さないと、噛める入れ歯にならないんです。

総入れ歯や、大きな部分入れ歯の治療が、虫歯や被せ物の治療より多くの通院が必要となる理由の一つです。

「咬頭嵌合位」が失われている場合、実は、ものすごく確認しなきゃいけないこと多くなってしまいます。

入れ歯を作るときに「まだ完成しないの!?」と言われることが多いのですが…、このような事情があるんです。

噛み合わせが乱れる原因

後天的に噛み合わせが乱れる原因は、

- 歯をたくさんの本数、失ってしまったから

- 虫歯を長期間放置してしまったから、治療途中で放置してしまったから

- TCH(歯牙接触癖)や歯ぎしり、食いしばりで歯が咬耗(噛むことで歯が摩耗してしまう)してしまったから

- 歯周病、怪我、その他の原因で歯の位置がズレてしまったから

- 頬杖、横寝、左右片方でばかり噛む癖、口呼吸などで、歯並びを悪くしてしまったから

など、多岐に渡ります。

a~c)までは、歯や、歯の噛み合わせの面が削れることによって咬頭嵌合位を失ってしまったケースです。

d~e)は、歯の位置が動いてしまうことで、噛み合わせに不具合が出てしまったケースですね。

噛み合わせが乱れると、どうなる?

a~c)の場合は、噛み合う歯を失っていたり、歯が摩耗してサイズが小さくなったりしていますので、噛み合わせが低くなります。

噛み合わせが低くなると、鼻からオトガイまでの距離が短くなり、口回りの皮膚があまって、口角が下がります。

頭部の輪郭は、鼻からオトガイまでの距離が短くなること、口角が下がることから、老けた印象になります。

また、噛む場所を失って食事がしにくくなったり、痛みが出ることもあります。

d)の場合は、特定の歯が揺れてきたり、噛むと痛みが出るようになったりすることがあります。

e)の場合は、顎関節の症状が出たり、口呼吸により出っ歯になってしまったりなどする可能性があります。

虫歯を放置したり、歯を失ったのを放置したりは、患者さんご本人も何が問題か分かっている場合が多いのですが、

c~e)の癖や歯周病が背景になっている場合は、ご本人がどんな原因で痛みが出ているのか、ご存知ないことが多いです。

特に、日常的に痛いとまではいかない、違和感や稀に起きる痛みなどは、放置されがちです。

噛み合わせが乱れる前の治療は、治療難易度も低く、また通院回数も少ないのです。

しかし噛み合わせが乱れた後に、噛み合わせを治す治療は、治療難易度も高く、通院回数も多いです。

治療費用も、もちろん噛み合わせが乱れてしまった後の方が高額になります(受診回数も、治す場所も増えますので…)。

「思い当たる悪い癖」や「気になる口の症状」がある場合は、一度歯科医院で相談されることをおススメします。

まとめ

いかがでしたか?

- 噛み合わせが乱れる前と、乱れてしまった後では治療の難易度も通院回数も差がある。

- 噛み合わせが乱れる原因に思い当たる方は、早めに歯科に受診しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログはこちら

電子タバコと口腔がん ~匂いも煙も出ないけれど、発がん性は同じだけある~

2020年5月5日

こんにちは、つぼい歯科クリニック 院長の坪井です。

最近、どこのコンビニでも電子タバコが売られていますね。

煙とニオイの出ない煙草を求めている人が多い証拠だと思います。

職場や家庭で、タバコのニオイによる人間関係のトラブルもめずらしくないので、お悩みの方も多いのかもしれません。

今日は煙草と電子タバコの話題です。

「煙草との上手なお付き合い」「注意すべきこと」を中心にお話しますので、

「タバコはどうしてもやめられないんだけどなぁ~」という方も、ぜひ読んでいただけれるとうれしいです。

歯医者が書く煙草の話題となると、愛煙家ほど

「またお説教でしょ!読みたくない!」と、思われるもしれません。

タバコが健康に良くないとか、みんな知っていますよね。

「禁煙した方が良いよ」だなんて、今まで何度も色んな人から言われてきたことでしょう。

私も「ダイエットした方が良いよ」だなんて、そりゃあ、もう…色んな人に言われ過ぎて耳タコです。

きっとタバコをやめられない人も、同じような気持ちなのかなと思います。

タバコは止めた方が良いのは分かっている。

その上で、やめられないなら、せめて、より危険度の低いタバコとのお付き合いをするところから、チャレンジしてみるのはどうでしょうか。

「無煙タバコ」いろいろ ~噛み煙草、嗅ぎ煙草だけは止めておいた方が良い~

2015年に最初にIQOS(アイコス)が登場した時(名古屋のみ2014年に発売だったらしいですが)は、大変な話題と、順番待ちがあったと聞いています。全国のコンビニに並ぶようになったのは2016年の頃ですね。

IQOSが登場する前に、JTが無煙タバコとして、噛み煙草・嗅ぎ煙草を普及させようとしていた時期がありました。

この時は歯科医師会・医師会の総力を挙げての反対キャンペーンがあり、いったん試験販売が中止となった…という報せを聞いたのですが、いつの間にかひっそりと販売されているようです。

そんなにメジャーな煙草でもありませんので、知らないという人は、一生知らない方が良いでしょう。

既に愛用している方は、これだけは、やめた方が良いと思います。

長時間の会議など「煙草が吸えない時間が長い時に、口の中に入れっぱなしにしておくだけでニコチンが摂取できる」というのが売り文句のようです。

が、紙巻タバコや電子タバコのように濃度の低い煙や蒸気の形で摂取せず、高濃度のニコチンを一部の粘膜だけに触れさせて摂取するスタイルです。

当然、高濃度のタバコの成分に晒された部分は、発がんリスクが高くなります。

勇気のある人は、今から歯肉癌・舌癌を検索してみてください。

手術では、ごっそり歯や顎骨、舌を切り取ることが多いです。

治癒後も見た目・食事・会話などで終生苦労することになります。

いろんなニコチンの摂取法の中でも、噛み煙草・嗅ぎ煙草は、あえて選ばない方が良いでしょう。

電子タバコ

電子タバコは、現在ではIQOS以外にもたくさんの種類が発売されています。

IQOSが登場したての頃は

「紙巻タバコに比べて著しく有害成分が少ない」

「副流煙が無いので受動喫煙のリスクが無い」

と言われていましたが、

現在では

「有害成分に関しては紙巻タバコとほぼ同等」

「ニコチン依存性の点では紙巻タバコと同等の危険性」

「受動喫煙を起こすので周囲への配慮は必要」

ということで決着がついているようです。

健康面では、特にメリットはないようですね。

「タバコの匂いが気になる」という場合は、電子タバコへの乗り換えが有効…という感じでしょうか。

あと、紙巻タバコのようにヤニが歯に付かないということも、電子タバコの利点と言えるかもしれません。

電子タバコも含め、喫煙習慣がある人は歯科定期管理の際に、喫煙習慣を伝えてください

私たち歯科スタッフは、患者さんの口を直接覗き込みますから、本数の少ない方でも紙巻タバコの愛煙家なら、だいたいわかります。

しかし電子タバコやそのほかの無煙タバコの場合、気づかないこともあります。

当院では、定期管理で受診時など定期的に、歯磨きの回数や喫煙の有無、服薬状況などを用紙に記入していただいています。

これは、患者さんの健康習慣や全身の状態を把握することで、管理の精度を上げるためのものです。

喫煙習慣の項目では、電子タバコや噛み煙草・嗅ぎ煙草の場合、記入すべきかどうか迷われる患者さんもいるようです。

煙草の種類に関係なく(そして禁煙挑戦中でニコチンパッチを使用されている場合も)、スタッフに伝えてください。

血中ニコチン濃度によって、歯肉の炎症反応が変わってくる

血中にニコチンが含まれると、血管が収縮します。これが全身に色んな健康被害をもたらします。口の中では、歯周病の悪化と、歯周病の見え方が変わる…という形で現れます。

赤々と腫れたり、出血したりせず、白くブヨブヨとした歯周病になることが多いです。

毛細血管が収縮しているために、歯周病菌と戦う免疫細胞があまり来ることができず、歯周病の重症度が実際より軽度に見えることがあります。

例えば、

今まで、そこまで歯茎は悪くないと思っていたら、ある朝突然、噛むと歯が痛く感じた。そこで急いで歯科医院に受診したら

「ここまで進んだ歯周病は治すのが難しい」と言われてしまう…、

なんてケースもあります。

もともと歯周病は「静かなる病気」と言われ、重症化しないと痛みがあまり出ません。

逆に、歯周病で痛みを感じたら、かなり重症化していて完全な治癒は難しいことも多い病気です。

そこに、煙草によって歯周病の発見と治療が大幅に遅れてしまう、なんてことにならないよう、愛煙家こそ定期的な歯科管理をおススメいたします。

ヤニ取りはおまけ、歯周病の管理が一番大事なのです。

これは、電子タバコ愛用者にも言えることです。

愛煙家だからこそ、自分の小さな異変に早く気付く工夫を

噛み煙草・嗅ぎ煙草ほどでなくとも、電子タバコや紙巻タバコも発がん性リスクがあります。

もちろん、他の病気のリスクもあるのですが、どちらにしても「異変を感じたらすぐに医療機関でチェックを」受ける必要があります。

でも、普段から自分の体に関心が無いと、いつもとどう違うか分かりませんよね。

- 最近、痰がやたら出るようになった

- 声が掠れて治らない

- 舌に治らないデキモノがある・舌のデキモノが大きくなってきた

- 歯茎に治らない口内炎がある

- 日常の動作ですぐに息が切れる

- 煙草を吸ったら、ケホケホと咳が出る

などの症状が出たら、早いうちに医療機関に相談されることをおススメします。

また、何かが起きた時の早期発見のために、普段はあまり歯科に行かないという人も、自治体の無料検診はぜひ利用しましょう!

まとめ

- 噛み煙草、嗅ぎ煙草はやめましょう

- 電子タバコは紙巻タバコと同等のリスクを持ちます

- 愛煙家こそ、歯科での定期チェックをうけましょう

- 喫煙習慣は、ニコチンパッチも含め申告してくださると口腔管理の精度が上がります

- 愛煙家は自分の体に興味をもって、異変があったら医療機関に相談しましょう。

- 自治体の無料検診はぜひ利用しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログ一覧はこちら

歯医者で「歯ぎしりか食いしばりがありそうですね」と言われたけれど、思い当たる節がない…それは、TCH(歯列接触癖)かも!?

2020年3月28日

TCHとその治し方

こんにちは、岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井です。

今日は、歯ぎしりや食いしばりは無いのに、歯がどんどん削れてしまう…、という良くない口の癖についてのお話です。

突然ですが、普通の人が上下の歯を触れさせる時間って、1日どのくらいの長さだと思いますか?

お食事の時に、歯と歯が触れる時間も込みで、1日に上下の歯が触れる合計時間です。

1.20分

2.2時間

3.12時間

さてさて…答えは、

「1.20分」でした!

意外に短い時間ですよね?

より正確には、平均17分程度と言われています。

朝昼晩の食事も込みで、たったの17分なんです。

しかし、中にはもっと多くの時間、上下の歯を触れさせている方がおられます。

歯医者で「歯ぎしりか食いしばりがあるかも」と言われたけれど、心当たりがない…という方もいらっしゃるかもしれません。

思い当たる方は、TCHかもしれません。

上下の歯を、何となく長時間触れさせてしまう癖:TCH(Tooth Contacting Habit)

食いしばりといえば、上下の歯をぐっと噛みしめてしまう癖ですが、TCHは長時間「接触」しているだけでTCHです。

なんせ、正常が「17分」、長時間が「20分以上」ですから、ご本人が思っているより「歯にとってはとても長い時間の上下の歯の接触」になってしまうのです。

診療室で、上記のような説明をいたしますと、TCHを持つ多くの患者さんが

「えっ!上下の歯って、常に触れていないとダメなんじゃないんですか!?」

とおっしゃいます。

歯は何もしていないとき、「触れていないのが正常」であり、ふわっと上下の歯と歯の間に隙間があります。

これを安静空隙(あんせいくうげき)と言います。安静にしているときに、上下の歯と歯の間にあるスキマ、という意味です。そのままですね。

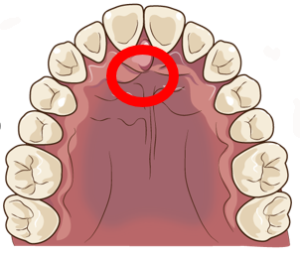

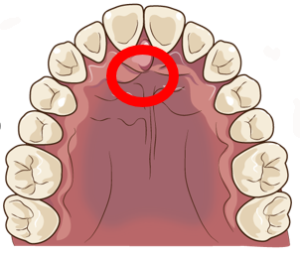

何もしていない時の口の中のスタンダードな姿は、安静空隙が数ミリ空いていて、かつ、舌が上の前歯の内側(スポット、と言われるポジションです)に触れています。唇は閉じていて、鼻で呼吸している…、と覚えていただくと良いでしょう。

上顎の赤丸の部分が「スポット」

TCHになると、どういう症状がでるの?

TCHの主な症状は以下のようなものです。

- 歯が割れたり、欠けたりしやすい

- 詰め物が割れたり、欠けたりしやすい

- 歯がしみたり、痛みが出ることがある

- 頬の筋肉が疲れたり、違和感が出ることがある

- 顎が痛くなったり、口が空きにくくなったりする

TCHによる症状の治療法

TCHによって、前述のような症状が出てしまった場合、どうすればよいでしょうか?

マウスピースで歯を保護する

まず、歯や詰め物を保護するためにマウスピースで歯を保護する方法があります。マウスピースは保険適応で作ることができます。

このマウスピースは歯よりも柔らかいプラスチックで出来ており、歯ぎしりや食いしばり、そしてTCHによって歯がダメージを受ける代わりに、マウスピースが削れてくれることで歯が守られます。

主に夜間に使用します。起きている時も、もちろん使用することはできるのですが、厚みがあるため、かなり喋りにくいです。対面で喋る分には、滑舌悪いなりに会話を聞き取ってもらえますが、電話では何を言っているか分からないと言われてしまいますので、お仕事中のご使用には不向きです。

付箋をあちこちに貼る

「歯と歯を離す」と書いた付箋を、お仕事や家事、勉強などをされる場所のあちこちに貼ります。どこを向いても、視界に入るように、仕事用デスク5枚、トイレ3枚、寝室5枚、冷蔵庫に1枚、洗面所にも1枚…と、これでもか!という枚数を貼ります。

「そ、そんな原始的な方法で…」

と皆さん、苦笑いされるのですが、これがかなり有効なんです。

無意識に歯を歯をキュッとくっつけてしまうTCH、意識して歯を離すというのは至難の業。でも、付箋を目にしたら「歯と歯を離して、力を抜く」と習慣づけてしまうのは、そんなに難しくないのです。

そして1)のマウスピースよりこちらの方が、効果が高い方も大勢います。

しかも、ほとんどお金をかけない方法ですので、最初にTCHの症状が出た場合はまずやってみることをおススメします。

ただ、最大の欠点として、部屋が付箋だらけになります。

仕事、家事、勉強の姿勢を見直す

特にパソコン仕事が多い方にお勧めな方法で、モニターをモニターアームを用いて高い位置にしたり、昇降机、パソコン台を設置するなどの方法があります。

他にも、本を読むときに本を高い位置にしてくれる書見台を用いる、などもおススメです。

青の位置にモニターを持ってくる

こちらは机の上に置くタイプの高さ調整のできる机です。出典:amazon

どうしてモニターアームを使えば良いのか?その理由は、簡単に確かめることができます。上下の歯を軽くあてて、まっすぐ前を向き、次に下を向いてください。

下を向いた時の方が、かみ合わせが深くなったというか、上下の歯がより強く当たるようになったのが分かったと思います。

下を向くと、その分だけ、歯と歯の接触は強くなります。下を向く時間が短くなるように環境を整えることで、TCHを軽減することが出来るのです。

モニターアームや書見台は、昔は専門店まで行かないと入手できませんでしたが、今はネット通販で1万円台でも良い物が売っていますので、おススメです。

TCHの改善法は、出来ることを出来る範囲でするしかない

以前、TCHを持つ美容師さんに

「仕事中にずっと噛んでいるのを止めたいのだけれど、仕事中はマウスピースは(喋れないと困るので)出来ないし、付箋もお店に貼ることができません。下を向くのも、仕事上、しないわけにいきません。どうしたら良いですか?」

と訊かれ、非常に困りました。

結局のところ、出来ることを、出来る範囲でやるしかないと思います。

例えばお客さんから見えにくい部分に付箋を貼るとか、自分の道具類に付箋の代わりにテプラで「歯と歯を離す」と貼る、なんて方法もあるでしょう。

また腕は疲れるかもしれませんが、時間を決めて、お客さんの椅子を出来るだけ高い位置まで上げてお仕事するなんて方法もあるでしょう。

工夫のヒントが思いつかない場合は、お気軽にご相談くださいね。

まとめ

- 1日20分以上、上下の歯が接触した状態にある癖を「TCH」と言います

- TCHになると、歯が欠けたり、痛みが出たり、顎関節症になりやすくなったりすることがあります。

- TCHの症状は「マウスピースを使用する」「付箋をあちこちに貼る」「下を向く時間を短くする」などの方法で軽減させることができます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ネット通販でセルフケア用に売られているオーラルケア用品、 買って良いもの・ダメなもの

2020年2月10日

こんにちは、岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井です。

最近は、楽天やAmazonなどの通販サイトで、色々なオーラルケア用品を購入することができますね。

ネット通販のオーラルケア用品は良いものから悪いものまで色々

ネット通販では、スーパーなどでも購入できるケア用品から高品質の歯科医院でしか売れないものまで購入できます。

そして歯科医師として絶対に使ってほしくない物、プロが使うならまだしも素人の方は危険でしょう…という「絶対買ったらダメな物」まで、幅広く売られています。

以前、家庭用超音波スケーラーのお話をしましたが、これも「歯科医師としてはおススメできない、危ない」ものの一つだと思っています。

参考リンク:家庭用超音波スケーラーは歯をかえって傷つけてしまう危険性がある

歯科医師として、ネット通販での購入が問題ないと思うオーラルケア用品

歯磨き粉と歯ブラシ

ほとんどの歯磨き粉、歯ブラシなどは問題ありません。

歯科卸業者から購入できる小売業の方が介在していると思いますが、歯科医院専売の高品質なものや、歯科医院が患者さんに使うために購入する業務用の歯ブラシまで、実に多彩に品ぞろえされています。

包装や梱包がちゃんとしていて、使用期限が問題ないお店のものなら、スーパーで購入するのと変わらないと思います。

ただ、スーパーと違って使用期限や包装の状態を直接手に取って確認することはできませんので、信用できそうなお店か、商品に不備があるようなら返品できるお店を選ぶとよいでしょう。

「自分の歯や口にあったオーラルケア用品をプロに選んで欲しい!」という場合は歯科医院の窓口が手っ取り早いですが、歯科医院に通う頻度よりオーラルケア用品の消費ペースが早いというご家庭の場合、選択肢としてあっても良いと思います。

口腔ケア用品選びに歯科医院を活用して欲しいワケ

歯科医院には歯磨き粉や歯ブラシの新商品が出たらサンプルが送られてきますし、気になるケア用品があれば、歯科ディーラーに頼めば持ってきてもらえます。

歯科医師や歯科衛生士は、学会や歯科展示会などで、歯ブラシや歯磨き粉などのオーラルケア用品を、とにかくたくさん貰います。

そのなかで、歯科医師・歯科衛生士が、自分たちで使ってみて、良かったものをメインに品揃えしている医院が多いと思います。

また、歯科スタッフは無数にあるオーラルケア用品の中から、あなたの歯のスキマや歯磨きの癖から「最適な歯ブラシ」「おススメの歯磨き粉」を選ぶプロでもあります。

ですから、歯科医師としては出来れば、オーラルケア用品を選ぶ際には、歯科の専門家の意見を取り入れていただけたらな…と思います。

その上で、通院頻度を補ったりする意味でネット通販も併用されてはいかがでしょうか。

個人的には、歯間ブラシは、歯のスキマのサイズがじわじわと変わることが多いので、定期的にプロが選んだ方が安全だと思っています。

小さすぎる歯間ブラシは磨き残しに作ってしまいますし、大きすぎる歯間ブラシは歯茎に擦り傷をつくってしまうためです。

歯科医師として、ネット通販での購入が問題ないと思うオーラルケア用品

フッ素洗口剤

通販したくても薬事法で歯科医院以外での販売が規制されているものもあります。粉末タイプのフッ素ウガイ薬(®ミラノール)が代表格です。

昔は粉の状態で患者さんに販売している医院もありましたが、自宅で水に溶かすとなると、濃度をどのようにも作れてしまいますので、現在では禁止されています。

ボトルを使いまわして(当院は衛生面を考えて容器の使いまわしには対応しておりませんが)、粉だけ歯科医院で販売というのも、歯科医院側が水に溶かして渡すなら合法です。

粉だけ買って、ご自宅で水に溶かすのは違法ですので、ご注意ください。

歯科医院では、ミラノールを粉の状態で仕入れるので、コストパフォーマンスの良い価格で窓口販売が可能です。

当院でも、毎回新品の滅菌済ボトルにお作りして、600円+税で販売しています。

例外として、製造メーカーが液体状態で販売しているフッ素ウガイ薬を購入する場合、通販サイトで購入可能です。

ミラノールよりちょっと割高(同等のフッ素洗口液で、1000円前後が多いようです)ですけれど、歯科医院に定期管理で通院する間隔と、ミラノールの消費ペースが合わない、という場合は便利かもしれません。

品物による、避けた方が良い商品もあれば、問題ない商品もある領域

歯の消しゴム、歯のクリーナー、など

メラミンスポンジで歯をクリーニングすると、綺麗になるけれど細かい傷がつく…って良く言われますよね?

メラミンで出来た多孔質のスポンジは全てメラミンクリーナーの名で販売されますが、製造工程でホルマリンなどの有害物質を使用するものがあるので、掃除用のメラミンクリーナーで歯をお掃除するのは止めてくださいね。

お掃除用のメラミンクリーナーは論外

では、口腔ケア用メラミンクリーナーや、シリコン製の歯のクリーナーは?

口腔ケア用のメラミンスポンジの場合、”ホルマリンフリー”、”有害物質を含んでいません”と記載されていることが多いです。

口腔ケア用で販売しているからと言って、必ずしも安全というわけではないと思いますが(規制する法律も無いと思いますので)、一つの判断材料にはなるかもしれません。

研磨剤を使用する以上、歯に細かな傷が全くつかない…ということは、難しい場合が多いです。

歯科医院で歯を研磨するときでも、研磨剤を使っていて、電子顕微鏡で見たら細かな傷が多少はついています。それを、粗めの研磨の後に仕上げ研磨して、表面の細かな傷を磨き上げて消しています。

ですが、メラミンクリーナーは歯の表面を粗研磨して終わるようなもので、日常的に使用すると歯の表面にたくさんの傷がつくことで、かえって汚れが付きやすくなってしまいます。

例えば

「明日、お出かけするのに歯のステインを落としに歯科医院に行けなかった…!」という時のレスキュー用には良いと思いますが、日常的にメラミンスポンジのみで歯をクリーニングしていると、歯の表面に粗目の傷がついたままついたままになってしまいます。

また、自分で見えやすい所以外にはステインが付いたままになってしまいます。

定期的に、歯科医院で仕上げ研磨を受けた方がよいでしょう。

歯のお掃除用シリコンも同じで、家庭用のものは研磨粒子径が粗く、粗研磨で終わっていることが多いと思います。

というのも、歯科医院では高額な業務用ハンドエンジンで研磨用カップを回転させます。

業務用のハンドエンジンは圧力をかけても回転数が安定している(トルクが大きい)ので、粒子が小さい研磨剤でも綺麗に研磨できます。

回転数も2000~40000rpmと、幅広く調節可能で、短時間で大抵の物をピカピカに研磨できてしまいます。

それに比べて、ホームケア用シリコンは、手で磨くか、電池で動く程度の回転器具を用います。

粒子径の小さな研磨剤ですと、短時間で汚れを落とすことはできません。

そして、自宅でステイン落としに20~30分もかかるような商品は、売れませんよね…。

ですから、家庭用ステイン落としクリーナーは「レスキュー用」

定期的に歯科医院で仕上げ研磨を受ける前提でなら、使用しても良いとのではと思います。

危険!!絶対に手を出さないでください。

歯石除去用スケーラー

ネットで「歯石除去をセルフケアで!」と販売されているのに気付いた時、歯科医師として言いようのない怒りを感じたのがコレです。

Amazonでも楽天でも大量に出品されていますね。

これらの商品は、ホームケア用に作られたものではなく、途上国で廉価な道具として製造されているものを、輸入転売しているようです。

日本の歯科医院で使われている一流メーカー品でも3200~3800円程度ですから、別にそこまで安いわけでもありません。

一流メーカー製は、歯石の感触が指に伝わりやすいとか、切れ味が長持ちするとか、滑りにくいホルダーとか、歯周ポケット内での操作性が良いとか、プロだけに分かるこだわりの塊ですが、そういった工夫なく作ればハンドスケーラーなど1000円前後で出来るでしょうね、という感じです。

「セルフケア用に」と書かれて販売されていたら、「セルフケアできる商品があるんだ~!」って思いますよね。

そんなものはありません。

普通の、低品質のハンドスケーラーです。

技術なく適当に使えば、歯や歯茎を傷つけてしまいます。

これらを用いて歯石を取っても、すぐに問題を感じたりはしないでしょう。

その時は、歯医者に行く手間が数回減らせて楽になった!と思われるかもしれません。

しかし、素人の方がセルフケアで、歯や歯茎に傷をつけずに歯石が取れるとは思えません。基礎知識も技能も無しにハンドスケーラーで歯石を取るくらいなら、取らずにそのままにしておいた方がマシなのでは…?と思うくらい、歯医者の私からするとあり得ない物です。

ハンドスケーラーは刃物ですが、あの構造のどこに刃がついているかも、一般の方には分からないと思われるからです。

ちなみに当院では、専門学校で3年間学び国家試験に合格した、新卒歯科衛生士にも、卒後すぐにはハンドスケーラー使用を許可していません。

なぜなら、模型で練習するのを隣でチェックしても、初回から正しく安全なスケーリング(歯石除去)ができる新卒は、ほぼいないからです。

まず、歯の解剖学を覚え、歯周検査と超音波スケーラー(こちらは刃物ではありません)をちゃんと扱えるようになるまで毎日練習し、さらに模型とマネキンで何度も練習して、技量を確認してから、刃物であるハンドスケーラーを使用するという流れで教育を行っています。

本当に危ないので、買わないようにしてくださいね。

まとめ

いかがでしたか?

- 歯磨き粉と歯ブラシは、ネット通販でも良いと思います。

- 口腔ケア用品選びには、歯科医院を活用していただくのがおススメです。

- 歯のクリーナーは、セルフケア用は粗研磨と思ってください。

- 定期的に歯科医院で仕上げ研磨しましょう。

- 家庭用スケーラーなどは実質存在しません。セルフでのスケーリング(歯石除去)は危険です。

便利なネット通販ですが、

「わ!これ、便利だな!」というものを見つけても、一度立ち止まって「それは本当に安全なの?」と考えるようにしていただければと思います。

ネットで見かけたセルフケア用品で、

「これは便利に見えるけど、安全かどうか知りたいなぁ」と思ったら、お気軽に当院スタッフまでお尋ねください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログの一覧はこちら

お子さんの歯医者さんトレーニングってどんなことをするの?

2020年1月11日

~おうちで出来る、TSD法(Tell言ってShow見せてDoやらせて 段階的に慣れさせる方法)~

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニック 院長の坪井です。

今日はお子さんの歯医者さんトレーニングについてのお話です。

歯医者さんが怖いお子さん、…多いですよね。

理想は、もちろん最初から虫歯を作らないことです。

虫歯予防に関しては、過去にもブログでご紹介しています。

まだ読まれていない方はぜひお読みください。

★基本にして王道の「お子さんの虫歯予防法」★

(参考リンク:こどもの口の中の虫歯菌はどこからくるの?)

(参考リンク:卒乳が遅くなると、こどもが虫歯になりやすいと聞きました。本当ですか?)

(参考リンク:虫歯になりやすいオヤツがあると聞きました。どんなものに注意すればいいですか?(食事管理 前編))

(参考リンク:こどもが歯磨きを嫌がってさせてくれません。どうすれば良いでしょうか?)

(参考リンク:フッ素は危険?3歳~6歳ぐらいの子どものフッ素についての話)

(参考リンク:フッ素入りの歯みがき粉や洗口剤などについて)

既に虫歯がある場合は、治療するしかありません。

また、定期検診に来られた時に「虫歯にならないように検診に来ているけど、泣いてしまってかわいそう…!」と思われることもあるかもしれません。

3歳が「歯科治療を理解できる」年齢

結論から言うと、治療のためのトレーニングは3歳以上が対象となります。

(治療のトレーニングに関してです。歯みがきトレーニングとは異なります。)

なぜなら、3歳未満のお子さんの場合、歯科治療についてあまり理解できません。

そのため、3歳未満のお子さんには、歯科医師は治療時間が1秒でも短くて済むように、短時間でコンパクトな治療を心がけます。

早熟な女の子の場合は2歳半くらいから歯科治療が理解できる場合もあります。しかし、一般的に、3歳未満のお子さんには、歯医者さんトレーニングは、あまり効果がないと言われています。

(参考リンク:低年齢児の大きな虫歯治療は、お子さま、保護者の方、歯科スタッフの全員にとって大変!!)

3歳を過ぎるとお子さんも歯科治療が理解できるようになってきます。

治療や検診よりも先にトレーニングをおすすめするケース

- 虫歯がない方、またはすぐに治療が必要でないくらいの虫歯の方

- 予防と検診で歯科受診を希望される方

- 歯みがきでも泣いてしまう方

歯医者さんトレーニングを行うのが良い理由

想像してみてください。

「歯医者さん怖い!嫌!」で終始「恐怖と怒り」の中で号泣するお子さん。

そして、

「歯医者さん怖い!…でも、頑張ったら褒めてもらえるし、ご褒美ももらえる。お父さんやお母さんも、とっても嬉しそうにしてくれる。練習では頑張れたから、治療でも…」と、怖い気持ちとがんばる気持ちで揺れ動きながら治療に入るお子さん。

どちらがお子さんにとって「楽」でしょうか?

後者の子どもは、泣いていても、周囲を冷静に観察しています。

そして、

「あれ?動かないなら、押えられないんだ」

「上手にできたら、みんなに褒められる」

と気づき、少しずつ治療を受けられるようになります。

やがて、「自分は歯医者さんを頑張れる子だ」と自信をつけていきます。

この際の保護者のかたの声掛けのコツなどもあります。

ご興味のある方は、以下のページをご覧ください。

(参考リンク:お子さんを泣かせず上手に歯科医院に通わせるコツとは?)

自宅での歯医者さんトレーニングの方法

小児歯科では系統的に、少しずつ歯科の道具や治療に慣れてもらう方法をよく用います。

代表的な方法に「TSD法」(Tell言って、Show見せて、Doやらせて慣れさせる方法)があります。

ご自宅でも出来る方法なので、ぜひ試してみてください。

TSDの例

- Tell 「●●ちゃん、お口の中を見せて。鏡さんを、お口の中に入れさせて。」

- Show「見てごらん、お道具はこれだよ。鏡だね。●●ちゃんのお顔が写ってるね?ほら、見てみて!」

- Do「鏡さん、自分で持ってごらん?そうそう、上手!じゃあ、自分でその鏡をお口に入れてごらん?ぱくーって、お口に入れてごらん?わぁ!上手だね!」

歯科治療と予防管理は、まずは口の中を見ることから始まります。

最初の歯医者さんトレーニングは、歯科用ミラーを口の中に入れ、上手に大きく口を開けられることです。

歯科用ミラーを口に入れて大きく口を開けるトレーニング

歯科用ミラーを、

- 「口の中に鏡を入れる」と『言って』

- 鏡を実際に『見せて』

- お子さんが『自分で鏡を口の中に入れるように』指示します。

POINT

3の段階で「お母さんにお口の中を見せて」と言ってはいけません。

あくまで主役はお子さん。

お子さんが、自分で自分の口に鏡を入れるように指示しましょう。

お子さんができたら、大げさなくらいに喜んで、褒めてあげてください。

本人が嬉しそうに、何度も鏡を口に入れて見せては「さぁ、褒めて!」という視線をくれるようになったら、次の段階に進みます。

3の段階で「●●ちゃん、本当にすごい~~!!ママにもちょっと持たせて!いい?ちょっとだけだから!」と、本人が持っている鏡に指を添え、すぐに離して「すごい!ママに持たせてくれた!ママ嬉しい!!」と褒めてあげます。

すると徐々に、お子さんは保護者の方が鏡で口の中を見ることを許してくれるようになっていきます。

基本的にはこの繰り返しです。

歯科用ミラーができるようになったら、歯科用ハンドピース(ドリルや回転ブラシを取り付ける道具)に挑戦します。

もちろん、ドリルはつけずに、本物の滅菌済みハンドピースを鏡の代わりに口に入れます。

保護者の方がハンドピースを口に入れて、口の中を覗き込んでも、お子さんが大きく口を開けて待っていられるようになれば、自宅でのトレーニングは完了です!

当院での取り組み

その1 保育士さんと一緒にトレーニング

アンパンマンベッドの部屋で保育士と一緒にトレーニング

つぼい歯科クリニックでのTSD法の取り組みは、保育士さんとアンパンマンベッドの部屋でTSD法をトレーニングを行います。(1枠20分。完全予約制)

お母さん、お父さんにも一緒にお部屋に入っていただき、ご自宅でもトレーニングできるように、保育士さんのやり方を見て学習していただきます。

歯医者さんトレーニングセットをレンタル(無料)

保育士さんとトレーニングした「歯医者さんトレーニングセット」をそのままレンタルして、ご自宅で練習していただきます。

「歯医者さんトレーニングセット」は、滅菌済み使い捨て歯科用ミラーと、本物の滅菌済み歯科用ハンドピース、トレーニング表のセットです。

次回受診時、または期日を設けて歯科用ハンドピースのみ返却していただきます。ハンドピースは動かない物を、トレーニング用に洗浄・滅菌して用います。

その2 ご自宅でトレーニング

次回のご予約日まで、トレーニングをしてトレーニング表にチェックをお願いします。

その3 自宅トレーニングが終わったら、再び医院でのトレーニング

自宅トレーニング用ハンドピースからは水は出ません。

また、ご自宅には水を吸うバキュームもありません。

「水」と「音」と「注射」が、お子さんが怖がる歯科医院の嫌われ3トップです。

注射だけは練習できませんが、「水」と「音」は練習できます。

「水」「音」のトレーニングも、基本的には上の①~③を、歯科医院の治療椅子で行う形になります。

具体的には、水を吸うバキュームを言って見せて触らせて、自分で自分の口に入れさせ、次に術者が入れるのを大きく口を開けてじっとできるか見ます。

バキュームの音を怖がる場合は、

手や頬をバキュームで吸って、「面白いねー!」としばらく遊んでから口に入れさせます。

本人の警戒心が強くて、手や頬を吸われるのを怖がる場合は、術者が同伴の保護者の手をバキュームで吸って、「怖くない、面白いよ!」と伝えます。

バキュームが問題なくクリアできたら、次はハンドピース(今度は水も出るし動くもの)に回転ブラシをつけて、水を出しながら歯のクリーニングを行います。

ここをクリアできたら、チェアに動かず横になり、口を開け、水が出てくる回転器具を口に入れ、同時に水をバキュームで吸われ、音が怖いのを我慢する、ということができたことになります。

ここまで泣かずに頑張れたら、治療もほとんど問題なく受けられるようになるお子さんも多いです。

お子さんが上手に治療を受けられるよう、必要な方はぜひ、試していただければと思います。

まとめ

- 歯科の治療トレーニングの対象年齢は3歳以上です。

- 緊急の治療が必要ない3歳以上のお子さんは、トレーニングから入ると、少しずつ抵抗なく治療を受けられるようになりやすいです。

- TSD法を使用して、お子さんと保護者の方がクリニックで学び、自宅でトレーニングして、段階的にできることを増やしていく方法もおすすめです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログ一覧はこちら

当院の診療体制のこと

2019年10月1日

こんにちは、つぼい歯科クリニック 院長の坪井です。

本日は、歯と口の知識ではなく、当院の診療体制についてお話させていただきたいと思います。

最初は予約優先制でした

当院は、約4年前の2016年1月に開業しました。

当初は歯科医師は私1名で、診療室も3部屋からのスタートでした。

当初は予約優先制で診療させていただいておりましたが、開業から半年くらいまで、待ち時間が50~60分となってしまうことも、少なくありませんでした。

「これ、予約の意味ありますか?」

と患者さんにお叱りを受けたこともありました。

「治療が終わる時間が分からないから、半日予定をあけなきゃいけない。

予約を取ろうにも、それだけの時間、予定が空いてる時がない。

ちゃんと、治療を終えたいけれど…」

と、予約が取れないとお困りの方もいらっしゃいました。

また、

「子どもが預けられないから、治療を受けたいけれど歯科医院に行けない」

という方のために、最初は現在のように保育士ではなく、歯科助手がお子さんをお預かりする形で、予約制で無料託児を始めました。

患者さんには好評で良かったのですが、前の託児枠をご使用の方の治療時間延長により

「1枠に1人のみのお子さんをお預かりする安全な託児」という方針の維持が難しくなってしまいました。

「このままではいけない。もっと、通いやすい医院にしなければ。予約外の方を診療した結果、予約してご来院の患者さんが通いにくくなってしまっている。ご予約の方が通いやすい体制を目指そう!」

開業後1年ほどたったころ、そのように思うようになりました。

「お待たせしたくない」でも「今日、辛い思いをされている方の助けにもなりたい」という葛藤

内科や整形外科、婦人科とは異なり、歯科医院の場合、長い待ち時間を患者さんはとても嫌がられます。

治療中は通院頻度が高いというのも原因だと思いますし、歯科は婦人科や眼科、耳鼻科や皮膚科よりは診療所の数が多いので、夕方や土曜日を除けば、そこまで待たされないというイメージもあるためかもしれません。

無料託児も、大規模に大勢の保育士さんを確保している医院ならともかく(そのような歯科医院は今のところ日本に存在しないと思いますが…)予約時間がずれてしまうと維持できません。

解決策は「完全予約制」。

お待たせしない代わりに、予約をしてご来院くださいね、という仕組みです。

お待たせ時間を限りなく少なくするために、

治療予定を立て、個々の患者さんのその日の治療に合わせて、治療の道具などを前もって準備して患者さんをお待ちします。

その代わりに「今日すぐ診て欲しい」とおっしゃる患者さんへの対応が難しくなってしまいます。

使っていない診療室は、数分後に来られる予定の予約患者さんのために準備してありますから、キャンセルなどで、まとまった時間が空いていないと、当日の診療申し込みには対応が、難しくなってしまうのです。

多くの歯科医院が、同じ葛藤を抱えていると思うのですが、

「患者さんをお待たせすることなく、スムーズに診療したい」

「いま痛い、詰め物が外れて辛い、という患者さんも診てさし上げたい」

この2つの両立が非常に難しいのです。

術者の予約が空いていない、診療室が空いていない状態で急患を受けるほど、予約の方をお待たせしてしまうことになってしまうからです。

予約優先制が「予約目安制」になってしまった

当院には、予約優先制だったころから大勢の患者さんが、待たされると分かっていても時間通りにおいでくださっていました。

一方で、待ち時間が長いからと、待たされそうな分、遅めにいらっしゃる方も大勢いました。

当然ですよね。

「毎回50分も待たされるなら、予約の40分後くらいに行くのが丁度良いはず!」と考えたくもなります。

お一人の治療を40分で予約して、こちらもお待たせし、次の予約時間の患者さんも40分ほど遅れていらっしゃるとどうなるか…そう、「予約はただの目安」になってしまいました。

時間について、患者さんも医院もお互いにただの目安と考えるようになると、

予約は入れたけれど連絡なしにキャンセルされる方も珍しくなくなってしまいました。

また、治療をお休みしがちの患者さんは、治療が長期化しやすく、そのうち治療を終えることなく中断になってしまうこともありました。

何よりも申し訳なく感じたのは、

お待たせしてしまうにも関わらず、毎回お時間通りにいらしてくださる患者さんに対してでした。

当院が「ちゃんと時間のお約束を守れる体制」になることを、信じて待ってくださっている方へ誠意をもってお応えしたい…そう思いました。

(もちろん、当院で予約優先制が上手くいかなかっただけで、もっとスマートに予約優先制で運営されている医院もあると思います。ただ、当院では上手くいかなかったのです)

完全予約制への移行

予約優先制が予約目安制になってしまった反省から、当院では2017年11月より「ほぼ完全予約制」に移行しました。

「ほぼって何?」という感じですね。

それまでお待たせするのが当然だった当院が、すぐにお待たせ時間をゼロに出来るはずもなく、少しずつ待ち時間を減らす取り組みをはじめ、そして治療が始まる時間だけでなく終わる時間もキチンと守れるように、時間をかけて体制を整えていきました。

診療室の中で、患者さんとスタッフが一緒に電子予約簿を見ながら予約を取ったりするようになったのも、この頃からです。

「患者さんの時間を守る」という気持ちで、スタッフ一丸となって取り組みました。

その甲斐あって、

「つぼい歯科さんは、終わる時間を言ってくれるから、仕事抜けて歯医者来れるし助かるよ」と言っていただけることも増えていきました。

一方で、事前準備をして、予約の患者さんをお待ちするようになった結果、

「待っていただけるなら今日中に応急処置しますよ」と言いにくくなっていきました。

お待たせすると言っても、すべての診療時間に予約患者さんがいて、全てに時間厳守!としていると、

「キャンセルが出たら空き時間ができるけれど、キャンセルがいつ出るか分からないし、出ないかもしれない」という状態になってしまうからです。

逆に、「急患対応・応急処置をして欲しい」という患者さんがいつ現れるかというのも、当院には分からないので、いつも予約をあけて待っておくということもできません。

「でもせめて、定期健診にもいらっしゃっていて、いつも予約通りにご来院くださっている患者さんには、どうにか応急対応したい!」

そう思い、術者の数より多くの予備設備を揃えました。

当院には現在、ドクター5名、衛生士4名が在籍しておりますが、診療室数は術者の人数より多い11部屋(診療椅子11台という意味です)あります。

2つ余分に診療室があれば、他の患者さんに麻酔や型取りなどをしている合間に診ることもできるだろう、と考えたのです。

それが2019年4月~5月の頃です。

トンカントンカン、丸一カ月も工事音の中、診療していたのを思い出します。

工事が終わったのはゴールデンウィーク開け、完全予約制に着手してから、実に1年半年後のことでした。

完全予約制ですが、当日空き枠があればもちろんご案内しております。

当日枠がなければご来院いただける日をご予約し、お急ぎの方にはキャンセル待ち申し込みをしていただいた上で、キャンセルが出たらすぐ電話連絡を行っております。

「人気の時間帯(夕方と土曜)に来院したいけれど予約が取り難くて困る」という方には、複数回予約(キャンセルせずに通院してくださっている患者さんにのみ、予約変更しないという条件で3回まで先々に予約できるようにさせて頂いております)をご利用いただける、今の予約の仕組みができました。

完全予約制を守るために多くの当日診療希望者をお断りする一方で、直前電話キャンセルや無断キャンセルも多いのが現状

現在、多くの「口の中が痛い」「歯が痛い」「詰め物が取れた」「入れ歯が壊れた」などの、できれば当日中に何とかして欲しい、という方からのお申込みを、

「予約がいっぱいで、診療受け入れが本日は出来ません」とお断りして、先の日程でご予約をご案内しております。

本当に心苦しく思っております。

しかし、完全予約制を守るためには、「とりあえず来て待ってください」ということが難しいのです。

当院に通院中、もしくは定期管理(メンテナンス)で通院されている方の急患対応は、出来る限り当日もしくは近日でご案内する努力をしております。

しかし、土曜日や月曜日、連休明けなどは予約が殺到し、近日と言いづらい日程のご案内となることもあります(このような場合は、ぜひキャンセル待ち制度をご利用ください)。

一方で、

予約時間直前の電話キャンセル、無断キャンセルも毎日数件あるのが現状です。

もし、朝の段階でご連絡いただければ、他のキャンセル待ちをして下さっている方にご連絡できるのですが、予約時間の10~20分前でのご連絡の場合、キャンセル待ちの方と連絡がつかないことがほとんどで、

「ああ、この時間に、先ほど本日のご予約は無理だとお伝えした方を診てさしあげたかった…」と思うことも多いです。

どうか、待っておられる方のために、ご予約の変更やキャンセルは、早めにご連絡をいただければ幸いです。

それが、めぐりめぐって、あなたの口の中に急なトラブルが起きた時に、当日に治療可能な体制につながります。

キャンセルポリシー~ご予約を守ってくださる方が、いちばん通いやすいように~

当院では「予約を守ってくださる方がいちばん通いやすいように」をモットーに、キャンセルポリシーを設けております。

予約を守ってくださる方には複数回予約をおススメしているのもそうですし、予約通りにご来院くださる方の口の中の状態は把握できますので、治療時間の予測が立てやすいこともあり、当日や翌日に予約枠をなるべくお取りできるよう努力しております。

ただし、病気や妊娠、仕事などで予定が立てにくい方には、30~50分程度お待ちいただく前提で、その代わりに気楽にキャンセルしても大丈夫な枠(再診の方のみ)の用意もございます。

しかし、この「待つけど気楽にキャンセルok」枠も、1日1枠程度しかご用意できないのが現状で、ご希望の日時にかならずご用意できるものではございません。

申し訳ございませんが、ご了承ください。

キャンセルポリシーは、患者さんの時間を守りながら、なるべく多くの方に必要な歯科医療を提供するために設けました。

皆様のご協力で、多くの方に歯科医療をお届けすることができます。

どうか、ご協力のほど、お願い申し上げます。

良い歯科医院を目指して

当院には妊婦さんから赤ちゃん、お子さんや学生さん、働き盛りのお忙しい方、ご高齢の方、そしてご高齢で通院が難しくなられた方まで、大勢の患者さんが「かかりつけ」としてご来院されます(来院困難な方には訪問治療も行っております)。

「子どもの歯医者さん」「高齢の方が通う歯医者さん」など、患者さんの年齢層がある層に集中している歯科医院というのも多いと思いますが、当院の場合、特定の患者層というのはございません。

例えば、

若いお母さんは、幼児の泣き声はあまり不快に感じませんが、ご高齢の方は「子どもの泣き声を長時間聞くのは辛い」とおっしゃいます。

働き盛りの方は「時間厳守の方が通いやすい」とおっしゃいますが、ご高齢の方は「融通が利く方が助かる」とおっしゃいます。

定期管理も、じっくりと担当者とお話しながら受ける方が安心する方と、忙しいので最速でやって欲しいという方がおられます。

お子さんの治療も「抑えずに、トレーニングしてからして欲しい」と言う方と、「何軒もの歯科医院で暴れる・泣くから治療できないと言われた。抑えてでもとにかく治療して欲しい」という方に分かれます。

「最新の治療をしっかり勉強した歯科医師にかかりたい」とおっしゃる方もいれば、

「あの先生はしょっちゅう勉強会だ研修だと休診にするから困る」とおっしゃる方もいます。

すべての患者さんにご満足いただける歯科医院でありたいと思っても、思い描く「良い歯科医院」は患者さんの数だけあると言っても過言ではありません。

全年齢の方が、ご家族で通える歯科医院であるというのが、私の理想です。

3世代のご家族皆様に通院していただけるように、開業以来、努力してまいりました。

しかしそれは裏を返せば、「特定の年代の方に焦点のあった理想の歯科医院にはなれない」と言うことでもあると思います。

お子さんが楽しく通えるようなキッズルーム、防音の託児室、玄関の手すり、スタッフの死角となっている場所で転倒などされた方がいた場合に素早く反応できるよう安全見守りカメラの設置、ご家族で入れるファミリー診療室、静かな環境でゆったり定期管理をうけられる完全個室、ご高齢の方向けの手すり付きチェア、待合室のレイアウト変更、じっくりお話できるカウンセリング室、お薬でウトウトしながら治療を受けられる鎮静診療室、急なお痛みや仮の蓋が取れたなどに対応できる予備診療室…

ご要望が出るたびに出来る限り対応すべく、4年で5回の増築・改築を行いました。

「話を丁寧に聞いてほしい。説明して欲しい」という方のために、カウンセリングシステムにも力を入れております。

「予約が取りにくい」というご意見に対しては、完全予約制で治療開始時間も治療終了時間もお約束した上で、40分枠で1日80件の診療を行えるようにスタッフを増員しました。

2年前の1.5倍の予約枠を確保することで、多くの方が少しでも通いやすいようにしたのです。

一方で、特定の治療(泣いて暴れてしまうお子さんのため、介助スタッフが多く必要なケース、鎮静下での虫歯治療など)や、平日17時30分以降、土曜以外は通院できない方などの場合、順番待ちの解消にはいたっておりません。

かかりつけ歯科医として、かかりつけ患者さんに寄り添う

「あらゆる人にとって最高の歯科医院」であるということは、不可能に近いと思っております。

けれどこれからも、できる工夫は重ねていくつもりです。

当院は予防型歯科クリニックを目指しており、治療ももちろん行いますが、一番大切なのは「もう二度と治療せずに済むこと」と思っております。

ですから、「痛いところだけ・詰め物が外れたところだけ治療して欲しい」とおっしゃる患者さんにも、歯周病の状態についての説明や、歯周病や虫歯の予防、すでに軽度の歯周病や初期虫歯がある方には悪化しないようにする管理処置をおススメしております。

当院の理念や治療スタンスをご理解いただいた上で、当院をかかりつけ歯科医として通ってくださる患者さんに対して、寄り添える歯科医院でありたいと願っております。

現在は、当院をかかりつけ歯科医院として定期管理にご通院くださっている患者さんに対しても、必ずしも当日に急患枠をご用意できているわけではございません。

とても心苦しく、申し訳ないと思っております。

もちろん、空き枠があれば当日をご案内しているのですが、キャンセルのほとんどが直前であることが多く、1日7~8枠、キャンセル枠が出ているけれど、急患希望の患者さんがご連絡くださったタイミングでは空き枠がなかった、ということが続いております。

どうか、お困りの方のために、キャンセルのご連絡は早めにいただけるよう、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

今後も、かかりつけ歯科医としてかかりつけ患者さんに寄り添える歯科医院であれるよう頑張りたいと思っております。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

医療法人つぼい歯科クリニック 理事長 坪井 文

犬の口臭い原因!ペットも歯周病になるの?ケアの方法は?

2019年8月30日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今日は、ペットの口腔ケアの話題です。

犬の口臭を気にしている人が増えている!?

最近私の周りでは、ワンちゃんの口臭について気にしている人が結構います。

「ウチの犬の口が臭いんです…」

「(歯医者の友人)私、自分とこのワンコの歯石除去やってるよ~。もちろん、自分の犬だけだけど。」

「ペットの口臭治療グッズって、今いろんなの出てますけど、どれが良いんですか?」

実際、「犬(猫) 歯石」については多くの方が検索していらっしゃるようで、ケア用品もたくさん発売されているようですね。

当院でも、「自分の診療のついでに…」という感じでペットの口腔ケアについてご質問をいただくことがあります。

とは申しましても、私はペットの治療をしているわけでも、ペット用のオーラルケアグッズを扱っているわけでもありませんので、今回は「犬の口腔ケアを自分でやっている」という友人(歯医者)に聞いた話と、一般論でお話させてください。

Q. ペットにも歯石はつくの?

A. 犬や猫はもちろん、歯を持つ地上動物の多くにつくはずです。

歯を持つ動物の中でも、水の中で暮らす生き物や、歯の代わりに嘴(くちばし)がある鳥などには、歯石がつきようがないと思います。

しかし、地上の歯を持つ動物なら、理論上歯石がつくはずです。

ただ、野生の生き物の場合は「歯石が問題になるほど長生きしない」という側面があります。

例えば、人間が歯周病で歯を失うリスクがぐっと高くなるのが40歳以降。

人間が野生だったころの寿命も40~50歳程度と言われていますから、「野生では歯がダメになってくる年齢=寿命」とも言えるのです。

30年ほど昔の「犬の寿命は7~8年」と言われた時代には、歯石はあまり問題になりませんでした。

犬の7~8歳というと、人間で換算すると44~48歳になるそうですから、人間の歯周病リスクがうんと高くなる時期と近いですね。

きっと、人間が野生だったころに歯石が問題にならなかったのと同じ事情で、30年前は犬の歯石を気にする人はほとんどいませんでした。

今は人間80~100年、ワンちゃん15~20年というのが普通になってきた時代です。

長生きする場合、お口のケアも長生き仕様にしていかないといけないんですね。

Q.ペットも虫歯になるの?

A. 犬や猫はもちろん、歯を持つ動物が「糖質」過多の食生活をすると虫歯にはなります。

野生の生活は糖質を食べることが非常に少ないので虫歯になりません。

しかし、イモ類やとトウモロコシなどをおやつに与える動物園では、飼育員さんは飼育している動物の虫歯チェックをしているそうです。動物は虫歯治療が理解できませんから、もし虫歯が見つかったなら全身麻酔で治療することになります。

Q.ペットの歯石を取るには、どうしたら良いの?

A. 歯石は、お薬や栄養剤などでは除去できません。人間同様、物理的に除去するしかありません。

歯石はお口のバクテリアの死骸が、唾液の中のカルシウムによって石のように固まったものです。

スケーラーという専用の器具でないと取り除くことができません。

関連記事 歯石って何?どうしてほっといてはいけないの?

歯周病は骨が溶けている!?自宅でできる治療法とは

歯石除去の方法は人間も動物も同じですが、歯の形は異なります。

犬用スケーラーとしてヒト用とは異なる形のものが売られているようです。

ヒト用の方が細やかに取れるでしょうが、訓練を受けていない一般の方が簡易的にペットのワンちゃんの歯石を取るなら、平ノミ型の方が取りやすいのかもしれません(ちょっと滑ったりすると、怪我してしまいそうで、動かないワンちゃん専用だとは思いますが…)。

犬用にスケーラーをご使用になる場合、以下の点はご注意ください。

犬用のスケーラーご使用に関する注意点

- 飼い主とペットが同じスケーラーを使うのはNG

- 洗って共有使用するのもNG。

滅菌設備の無い家庭で「洗う」程度では血液を媒介した感染症のウィルスを完全に除去することはできません。

人畜共通感染症のリスクもありますので、ワンちゃん用のスケーラーはワンちゃん専用にしてご使用ください。

これは歯医者の感覚かもしれませんが、どうも…訓練もなしに歯石除去というと、滑っちゃったりしないか、間違えて歯茎を傷つけはしないかと、心配になってしまいます。

できれば、歯ブラシで歯垢をなるべく綺麗に落としてあげて、自宅で行う歯石除去は軽くで済ませ、重度の歯石は動物病院にお任せした方が良い気がします。

なお、ジェルやスプレータイプのものは、人間のオーラルケア用品で言うと「歯を白くする歯磨き粉」とかと同じジャンルで、軽度の汚れを取ったりはするかもしれませんが、歯石を取る能力はありません。

Q. ペットの口臭ケア用品として、色々なものが売られているけど、どれが良いの?

A. 口臭の原因によって、ケア用品を選んだ方が良いでしょう。

口臭と言っても、口は消化管の入り口ですから、ニオイの発生源は口、喉、胃、腸とさまざま。

関連記事 口臭の原因と、自分でできる口臭チェック(ポケットブレスチェッカー)について

また、ニオイの原因も、虫歯や歯周病といった口腔内の病気に由来するもの、体の病気に由来するもの、食べ物によるもの、生理的なものとさまざまです。

まずは口腔内・体の病気でないか獣医さんに診てもらってください。

その上で、病気でなかった・病気を治した後に、まだ口臭が気になる場合は、口腔常在菌や腸内環境を整えるバクテリアセラピー(細菌による予防・治療。主に乳酸菌などの善玉菌を使って悪玉菌に対抗する細菌療法)を考えてみても良いかもしれません。

ペットのバクテリアセラピー(細菌療法)について

ペット用のプロバイオティクス用品は非常にたくさん発売されています。

錠剤型、粉末状や液体状のサプリメントとして入手することができます。

犬と人間は口腔内のPHに差があるので(人は中性、犬はアルカリ性)、その差を考慮したものや、犬の好む味付けにしたもの、普通にそのまま人間にも犬にも使えるものなど、種類もとても豊富です。

この辺は、ペットショップや動物病院でおススメを聞いた方が良いかもしれませんね。

ちなみに、私が愛用しているロイテリ菌を用いた虫歯予防・歯周病予防・整腸作用・口臭予防に有効なサプリメントも、犬用を出していました。

営業の方に「中身はどう違うんですか?」と質問したら、「中身は同じです」と言っていました。

ペット用のプロバイオティクス製品は、ロイテリ菌、乳酸菌、ブリス菌などが用いられており、これもヒトと同じです。

…というより、先にヒト用のプロバイオティクス商品があり、後で犬用にパッケージや味やPHを変えて商品を作っている感じですね。

プロバイオティクスの考え方

プロバイオティクス(バクテリアセラピー)の考え方は、善玉菌を助けるスーパー乳酸菌と呼ばれる菌を摂取することで、悪玉菌の活動を抑え、善玉菌を優勢にすることで体の調子を整えたり、歯周病や虫歯など悪玉菌が原因で起きる病気になりにくくしたりします。

まとめ

- ペットも歯石がたまるし、虫歯にもなる

- 歯石の除去も人間と同じで、物理的な方法でしか取り除けない

- 口臭が身体の病気でない場合は、バクテリアセラピーも試す価値がある

次回は、プロバイオティクスと口腔ケアについて、お話したいと思います。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

授乳や卒乳の方法や時期で、子どもの口呼吸を引き起こしてしまう!?

2019年7月22日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

暑い日が続きますね。

今回はお子様のお口ポカンと授乳・卒乳・離乳食の関係について、お話したいと思います。

唇を閉じられない子どもが増えている

最近、診療を通して「唇の力が弱いな」と感じるお子さまも増えています。

また、保護者の方の以下のようなお悩みをよく聞きます。

「この子、本当にすぐ風邪をもらっちゃうんです」

「食べるのが本当に遅くて…家族の全員が食べ終わっても、この子だけ食べてるんです」

「よく飲み物を口からこぼすんです」

「食が細くて、あまり食べてくれません。でもお菓子なら完食するんです。」

「うちの子、何か、食べ方が変なんです。飲み込む時に上を向いたり…舌を出したり…」

「お箸の握り方がおかしいんです。どうしても、親指をうまく使えなくて、小指を器用に使って…」

どれも保護者の方にとっては、とても心配ですよね。

このような症状は、

お子様の発達に合わせた授乳・離乳をうまくできなかったことが原因になっていることもあると言われています。

特に「お口ポカン」=口呼吸は、当ブログでも何度も取り上げてきました。

関連記事

歯並びが悪いのは遺伝ですか?その2 出っ歯編②お口ポカンについて

口呼吸は、出っ歯になってしまったり、風邪をひきやすくなる原因にもなります。

平成27年の日本歯科医学会の「子供の食の問題に関する調査」によると、最近のお母さんの心配事、困り事の上位は以下の通りです。

子どもの食に関する保護者の悩み

- 偏食する

- 食べるのが遅い

- 子どもの食べやすい食事の作り方が分からない

- 忙しくて手をかけてあげられない

共働き家庭が増える中、「子どもの食になかなか時間をかけてあげられない…」という悩みは、珍しくありません。

しかし、その結果、「子どもの口や喉の機能がスムーズに発達できていないケースが増えているのでは?」とも思います。

発達時期に合わせた食事(食べさせ方・食形態・食具)の大切さ

離乳期に保護者がスプーンで口の中に食事を入れると、捕食ができなくなる

捕食とは

摂食嚥下(せっしょくえんげ)は、捕食(ほしょく)⇒咀嚼(そしゃく)⇒嚥下(えんげ)の流れで行われます。

捕食とは食べ物を認識し、口に入れる段階です。

この時は、唇と歯を用います。

食べ物を口に入れたら、唇をしっかり閉じることで咀嚼が始まります。

離乳期にしっかり、唇の力を鍛えてあげるためには「スプーンを口に入れない」ことが大事と言われています。

つまり、

口の中にスプーンを差し込んで、食べ物を口の中に流し込んであげてしまうことは良くないということです。

赤ちゃんの口の中にスプーンを入れて食べ物をあげるリスク

- 唇の発達が遅れる

- 接触過敏症といって唇への刺激を嫌がってしまう

- 舌の運動機能の発達が遅れる

離乳期に口の中に食べ物を流し込んであげてしまい、

そのため唇を閉じることを覚えることができなければ、どうなるでしょうか?

唇をちゃんと閉じることができなければ、舌を上顎に押し付けて飲み込む「成人嚥下」を獲得できません。

すると、授乳期の飲み込み方である、舌を前に突き出して飲み込む「幼児嚥下」がその後も残ってしまうのです。

舌を前に突き出して飲み込む癖を残してしまうと、出っ歯になってしまいます。

また、舌の運動機能の発達が遅れます。

食べ物を喉の方に送りこむことが難しいので、上を向いて、食べ物を重力で喉側に移動させたり、食べるのが遅くなったりすることがあります。

こうした「間違った嚥下法」を誤学習してしまった後で矯正するのは、大変です。

具体的には、嚥下と呼吸を矯正する装置(マイオブレイスやチューイングブラシなど)を用いてトレーニングしないといけない場合もあります。

そうなればお金も手間もかかってしまいます。

最初から正しい発達ができるよう「予防」してあげることが重要です。

チューイングブラシについてはこちらの記事も参考にしてください。

赤ちゃんの捕食能力を育てる食べさせ方

①口の前にスプーンを差し出す

②上唇の内側をスプーンで軽く刺激する

③赤ちゃんが自分からパクッとスプーンに食いつくように食べさせる

「つかみ食べ」の時期には

「大人のこぶし大の大根の水煮」「大き目の人参やブロッコリーの煮たもの」などもおススメです。

赤ちゃんがつかみ食べするとき、とても散らかしますので、片付けやすいようにマットを敷いてあげると良いでしょう。

大きな大根の水煮がよいワケ

赤ちゃんが大きな大根の水煮をかじる時、以下のトレーニングができます。

口を大きく開ける⇒

唇で食べ物をしっかり認識する⇒

大きく口をあける⇒

かじりついた後、唇を閉じて捕食・嚥下

離乳期に唇をしっかり閉じることや、飲み込む瞬間に舌を上顎にぐっと押し付けることをトレーニングすることで、正常な飲み込みができるようになっていきます。

また、この時期にお野菜の水煮などをつかみ食べさせてあげると、食に積極的になったり、偏食を予防しやすいと言われています。

もっとも、最初はポイ!とされてしまうことも多いと思います。

興味のあるものはどんどん口に運ぶ時期。

歯ぐきでつぶせる硬さに煮た、大き目のお野菜をかじらせてあげることがおすすめです。

手づかみ食べはいつから始めて、いつからスプーンにしたらいいの?

手づかみ食べは生後9か月くらいから2~3歳ころまで、スプーンと手づかみの両方で食事させてあげる方が、お子様の発達には良いと言われています。

スプーン⇒フォーク⇒お箸の順に覚えさせる

お箸は「鉛筆持ち」ができるようになった3歳以降で十分!

離乳食は「手づかみ食べ」と「赤ちゃん用のスプーン」からスタートしましょう。

忙しいお母さんが、スプーンをとばして、フォークをお子様に使わせるケースが最近は増えているそうです。

フォークは「すくう」「刺す」ができてしまいます。

フォークはスプーンより食べ物が先端にあります。

スプーンで捕食機能が十分に身についてから挑戦した方が良いでしょう。

また、お箸のスタートは「もっと後」。

人の手の指は、小指から順に発達してきます。

親指が十分に発達していない時期にお箸を覚えさせると、その子の握りやすい形で、お箸を使い始めてしまいます。

大抵、小指を上手に使って、親指をあまり使わなくても食べられるように「誤学習」してしまうのです。

お箸のスタートはいつから?

親指がしっかり使えるようになっていることが前提になります。

「スプーンをペングリップ(鉛筆持ち)で握ることができ、親指・人差し指・中指の3本で逆手持ちできるようになってから(多くは3歳以後)」が目安とされています。

食事マナーはいつから覚えさせる?

手づかみ食べを「いつやめる」かは、諸説あります。

いつまでと目標を決めずに自然と止めるのを待つ説

幼稚園や保育園などの集団生活を機にやめる説

多くの人は、3歳を過ぎたころから、それぞれのタイミングで食事マナーを覚えながら卒業していくようです。

まとめ

いかがでしたか?

「離乳食の大事さはよくわかったけど、手づかみ食べって片付け大変じゃないですか…。そんなに手をかけてあげられない…」と思われた方も多いのではないでしょうか。

本当に、ごもっともだと思います。

しかし、想像してみてください。

お子様が食に関する何かの問題が出てしまったとしたら。

それを治すには、もっと手間と時間がかかってしまいます。

お子様の食についてお悩みの方の参考になれば、幸いです。

院長ブログ一覧ページ

むせる、飲み込みづらい、舌がもつれる…自分でできる口の若返りトレーニング!

2019年6月15日

自分でできる「お口を若返らせる」トレーニング

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

前回は、オーラルフレイルの兆候を自分で確認できる検査についてご説明しました。

オーラルフレイルとは唾や食事でむせることが多かったり、歳をとって滑舌が悪くなったりといったお口の衰えのことで、お口の周りの筋肉の衰えから起きる、という内容でした。

参考:オーラフレイルを自己チェックしてみよう!

今回は、オーラルフレイルの予防トレーニングについてのお話です。

トレーニングは予防にもなりますし、治療にもなるんですよ。

オーラルフレイル(お口とその周囲の衰え)は治せる!

オーラルフレイルというのは全身のフレイル(衰弱)の前兆、前フレイル状態といわれ、可逆的だと言われています。

つまり、トレーニングで改善できます。

そのトレーニングというのは、口は首まわりの筋肉の「筋トレ」です。

筋肉の衰えが原因なら、筋トレで治るのです。

実際にオーラルフレイルの症状が出て生活にお困りの場合は、お近くの歯科医院で「どこが問題で」「どのような訓練をすれば効果的か」判定して、プロの指導に沿って訓練を行っていく必要があります。

今回は「病院に行くほどじゃないけど最近むせることが多いなぁ…」という方向けに、ご自宅で短い時間で簡単にできるトレーニングをご紹介していきます。

頭持ち上げ体操

①お布団に寝転がっている状態で、頭を少し持ち上げて、お布団から浮かせます。

②最低3秒以上、可能なら20~30秒間、頭を持ち上げ、1分休憩します。

③また持ち上げ、休憩1分

④持ち上げ、この繰り返しを毎日、10回やってみましょう。

「舌骨上筋群」という、喉の筋肉が鍛えられることにより、むせ予防・治療となります。

舌圧アップトレーニング

舌圧というのは、舌を上顎にぐっと押し付ける圧力のことです。

この圧力が低くなると、飲み込みづらい、口呼吸となってしまう、といった症状が出てしまいます。

(口呼吸になると口腔乾燥症にもなってしまいます。参考ドライマウスの原因と自分での治し方)

舌圧をアップするトレーニングは、専用の柔らかいシリコン製のトレーニング器具で、舌と上顎で押しつぶすようにする方法や、筋機能訓練(MFT)などがあります。

シリコン製舌圧トレーニング器具は、1個1200円程度、3本組だと3000円弱で購入でき、直感的に分かりやすく使用も簡単なので、介護施設などでよく使用されています。(ペコぱんだなど)

筋機能訓練は、様々なトレーニングがありますが、簡単でちょっとした空き時間に出来るものを2つ、ご紹介します。

筋機能訓練 初級 ポッピング

①舌全体を上顎に押し付けた状態で口を開けます。

②この状態で、ポンッ!っと舌を鳴らします。

筋機能訓練 中級 バイト&クローズ

ポッピング同様に、舌全体を上顎におしつけて、大きく口を開けます。

ここで舌がくるんと丸くなって、舌先だけが上顎についている状態はNGです。

NG

OK

舌全体が上顎にべったりと押し付けられた状態のままで、大きく口を開けます。

口を閉めて、また大きく口を開け、閉める、を10回×3セット繰り返しましょう。

舌の筋トレですから、舌が疲れてきたら成功です!

あいうべ体操

とても有名で、当ブログでも何度か取り上げている体操です。

あくまで筋トレなので、声は小さくて良いので、口の周りの筋肉を大きく動かすイメージです。

ブローイング

フーッと息を吹くことによって、口唇圧(こうしんあつ・唇を閉じる力)をUPし、軟口蓋(なんこうがい)という上顎の喉に近い部分を持ち上げる力をつけます。

具体的には、吹き戻しや、風船を膨らませるトレーニング、ストローで水の入ったコップにぶくぶくする方法があります。

吹き戻し

吹き戻しは、硬さの違うトレーニング専用の物もあり(3つで900円程度と、ちょっと割高です)、レベル0が出来たらレベル1、そしてレベル2とトレーニングを進めていくこともできます。

100円均一ショップなどの、もっと格安の吹き戻しを使ってみても良いと思います。

100均の吹き戻しはバネが弱めですので、吹く力が小さくても伸ばすことができますが、入門編としては十分と思われます。

吹き戻しの方法

拭き戻しは1回あたり5秒間、フーッと吹いて、バネが延びた状態を維持します。

1日10~30回行うと良いと言われています。

風船トレーニング

風船トレーニングは、その名の通り風船を膨らませるトレーニングです。

吹き戻しが出来るようになって、物足りなくなった方におススメです。

構音訓練

「パ」「タ」「カ」の3つの音を、はっきりと発音することを意識しながら「パパパパパ…」と5秒間に沢山言う訓練です。

これは、前回の「オーラルフレイルを自己チェックしてみよう」というお話の、構音機能検査の項目をご覧ください。

オーラルフレイルを

「毎日パタカラ」というアプリには、検査だけでなく、トレーニングを指示してくれる機能がありますので、そちらもおススメです。

歯科医院でトレーニングを行う場合

飲み込みにくい・むせるといった症状が強い方を、歯科医院でトレーニングする場合は、もっとたくさんの訓練の中から、症状に合ったものを選んで取り組んでいただいています。

飲み込みにくいけれど、自分だけでやるトレーニングはちょっと難しいかな、という方はお近くの歯科医院にご相談くださいね。

まとめ

いかがでしたか?

- オーラルフレイルはトレーニングで改善できます。

- ちょっとした隙間時間でできる、簡単なトレーニングも多いです。

- 症状が重い方はお近くの歯科医院にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログ一覧はこちら