虫歯はないって思っていたのに、急に激痛が!?

2018年3月2日

神経の入った歯の「おでき」中心結節(ちゅうしんけっせつ)ってなんだろう?

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今回は歯の形のバリエーション、中でも歯に生まれつきついている「おでき」のお話です。

歯にはおおよその決まった形があります。しかし、細かい部分ではひとりひとり形が違います。

手相と同じように、溝の位置がちょっと違ったり、大きさが違ったり。

その中で「結節」と呼ばれる、生まれつき歯についている「おでき」があります。

「おでき」といっても腫れたり引っ込んだりするわけではなく、生まれつきそういう形になっている、というものです。

結節の種類

- 基底結節

上の前歯の舌側にできる。虫歯になりやすいことがあるので注意。

中心結節横の歯(小臼歯)の、溝の真ん中にできる。知らずに折れて、時差でとても痛くなることも。

- カラベリー結節

上の6歳臼歯の舌側にできる。あって困ることは別に無い。

- 臼傍結節

上の12歳臼歯や親知らずの頬側にできるおでき。歯磨きがしにくい。

- プロスタイリッド

下の奥歯の頬側にできる。あっても困らない。

たくさん種類ありますね。

「あ~、色んな形の歯があるんだな~」くらいに思ってください。

ほとんどの場合、「おでき」があったとしても特に何も不都合はありません。

あったとしても、ない人と比べて歯磨きが難しくなるとか、虫歯になりやすい程度です。

しかし、一つだけそれだけではすまないものがあります。

中心結節 ~知らずに折れて、あとでとても痛くなることがある~

*症例写真は、患者様および保護者の方の許可を頂いています。症例については、解説しやすいようにフィクションも交えています*

小学5年生A君の場合

小学校5年生のA君は、とてもキレイ好きで毎日の歯磨きも頑張っています。

学校検診でも虫歯は指摘されませんでした。

ところが、ある日、歯が急に痛くなりました。

そういえば昼食のとき、何か違和感を感じたような気もします。

その日のうちに、お母さんがすぐに歯科医院に連れて行ってくれましたが、歯科医院に行ったときは痛みが落ち着いていたこともあり、「少し様子をみましょう」というお話になったそうです。

その日と翌日、しみる感じはするものの、そのまま様子をみていました。

しかし2日後、今度はズキズキと夜も寝られない程の痛みになってきたため、翌朝、たまたま予約のとれた当院に急患来院されました。

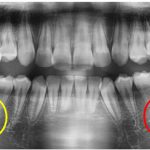

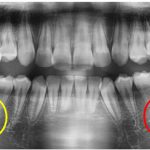

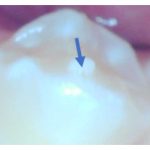

その時の写真です。

いったい、どこが痛みの原因でしょうか?

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

拡大して見てみましょう。矢印の先です。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

小さな穴が開いているのが分かりますでしょうか?

よ~く目をこらしてみて、初めて気づくほどの小ささです。

実は中心結節が折れています。

食事中の違和感というのが、たぶん中心結節が折れた瞬間と思われます。

敏感な人は「ポキっ」と折れたのが分かる場合もあるようですが、ほとんどの方が「何もしてないのに(心当たりがないのに)急に痛くなった」とおっしゃいます。

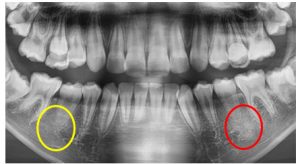

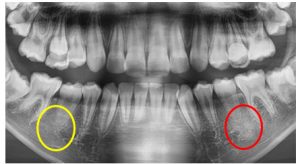

その日のレントゲン写真がこちら。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

赤丸がついているところが中心結節が折れた歯の根っこの先です。

黄色丸のついた反対側の歯の根っこの先と比べて、赤丸の方には影があるのが分かります。

中心結節が折れて、歯の神経が口の中に出てしまった結果、神経の管から根っこの先まで細菌に感染してしまったのです。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

電気的歯髄診(でんきてきしずいしん)という、歯に微弱な電気を流して神経が生きているかどうかを判定する試験でも、神経が既に死んでしまっているという結果が出たので、この歯は 根っこの処置をすることになりました。

後から痛みが出たり、神経を取りましょうという話になりますと「違和感を感じた直後に何かすれば、神経を取ることは避けられたのでは?」と考えてしまう方もいるでしょう。

この症例では、中心結節が折れた直後=根っこまで感染が広がっていない時期はこのようにレントゲンに影が出ていなかったと思われますし、しみると感じていたということは神経は生きていたはずです。

神経の処置をするかどうかを決める電気的歯髄診という検査でも、おそらく多少なり反応があり「神経を温存できる可能性がある」として様子見するしかなかったと思います。

折れた中心結節の中に神経が見えている(出血している)わけでないなら、折れた衝撃で違和感がしばらくあるものの、落ち着くこともあります。

もちろん、今回のケースのように目で見えないほどの小さな穴で神経が口の中に露出して、後で痛みがでることもあります。

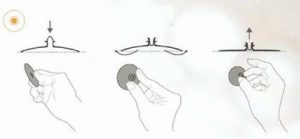

中心結節が折れるのは、予防できないの?

折れてしまったあとに出来ることは、症状が出るなら神経の処置、症状が出なければ様子見…程度ですが、実は最初から「中心結節が折れないように予防」することはできます。

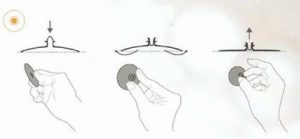

出典https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspd1963/34/4/34_842/_pdf

出典https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspd1963/34/4/34_842/_pdf

黄色の丸で囲んだ部分が中心結節です。

まだ乳歯が上にあって、中心結節の生えた永久歯は生えていません。

歯はレントゲンに写りますので、中心結節も生える前からレントゲンで確認することができます。

そして、中心結節が折れるタイミング…これは歯が生えてきて、お向かいの歯と噛むようになってから。

つまり、6~8歳くらいの時期にレントゲン撮影をしたら、まだ生えていない小臼歯に中心結節がないかあらかじめチェックしておき、生え変わりのタイミングに歯科医院で予防処置を受ければ良いのです。

中心結節が折れないようにする予防処置って?

とてもシンプルな方法で「少しずつ中心結節を削る」という方法を取ります。

生えたばかりの歯は、とても生命力に満ちていて「中心結節をわずかに削られる」という刺激を受けると、中心結節の中の神経が歯の質(二次象牙質)を作って逃げてくれます。

上下の歯が噛み合うほど生える前に、少しづつ中心結節を削っていき、最終的に結節をほぼ削り取ってしまうのです。

だいたい、1年半~2年ほどかけて、ゆっくり少しずつ、歯の中の神経が逃げてくれる速度に合わせて削っていきます。

まとめ

いかがでしたか?

- 歯の形には色々なバリエーションがある

- バリエーションの一つである「中心結節」は、折れると大変

- 中心結節が無いか、生え変わえり前にレントゲンでチェックができる

- 中心結節のある歯が生えたら、少しづつ削ることで折れるのを予防できる

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログ一覧

神経を取った後の歯が噛めるようになるまで

2018年2月23日

神経のない歯が割れやすいってホント? その2

その1はこちら

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

前回は虫歯を放置すると歯が痛みだし、さらに放置すると歯の根っこだけの状態になってしまう…というお話をしました。

この、神経まで虫歯が到達してしまった歯の治療を「歯内療法(歯の根っこの治療)」といいます。

週1で通院しても1か月以上かかることも珍しくない、「歯医者って通院長い」と言われる代表格の治療なんです。

他の病気と同じように虫歯も重症化してからではなく早期発見・早期治療して、軽症のうちに治した方が通院回数も少なく、治療費用も安くなるんですね。

さて、今回は「歯内療法」が終わった後、根っこだけになってしまったがちゃんとまた噛めるようになるために、どんなことをするのか…というお話をしていきたいと思います。

歯内療法が終わった後にする治療とは?

歯の根っこだけになってしまった歯に「歯内療法」を行って、根っこの中を綺麗にして痛みが出ないようにした状態

上は歯の根っこだけになってしまった歯に「歯内療法」を行って、根っこの中を綺麗にして痛みが出ないようにした状態です。痛くは無くなったけれど、これではまだ噛めませんね。

この根っこだけの歯に、土台を入れた状態

この根っこだけの歯に、土台を入れます。

土台のことを「コア」と呼びます。歯の芯になるものですね。

材料は歯科用のプラスチックや、金属(銀合金や金銀パラジウム合金、保険は効きませんが金なども用いられます)、グラスファイバーと呼ばれる棒高跳びの選手の棒に使われる材料など、色々な種類のものがあります。

治療の際に「土台の材質は何にしますか?」と聞く歯科医師はほとんど居ないのですが、実は材質によって様々な特性があります。

これは次回、詳しくご説明しますね。

コアの上に冠をかぶせた状態

コアが入ったら、その上から冠を被せて治療終了です。

昔はコアと冠が一体型の「ポストクラウン=差し歯」と呼ばれるものが主流でしたが、歯を残せる量が減る問題があり、今ではほとんど見られなくなりました。

(余談ですが、歯を抜いた後に「差し歯にはできんの?」と聞かれる患者さんは少なくないのですが、差し歯は歯の根っこが残っていないと出来ない治療なんですヨ)

根っこの治療を途中放置するとどうなってしまうの?

歯内療法をしてコアを作って型をとって冠をつけてで、合計5回前後の通院が必要となります。

回数が多いので通うのは大変です。

しかし、通うのが大変だからといって、途中で中断するのは良くありません。

歯内療法を終えて、仮の蓋のまま放置してしまうと、仮の蓋が痛んで歯内療法からやり直しになってしまったり、冠が入らないまま放置することで歯並びが崩れてしまったりすることがあるからです。

お仕事やご家庭の事情で少し治療の間隔をあけたい場合は、長持ちする仮歯をつけるなどの方法もありますので、早めに歯科医師にご相談いただく方が良いでしょう。

ここまでがんばって通院し、根っこだった歯が噛めるようにまでなりました。

でもここで注意が一つ。神経がある歯と比べて神経をとってしまった歯は硬くて脆くなり「割れやすい」のです。

「神経をとった歯は割れやすい」のはどうして?

突然ですが、木の若枝を想像してください。

若枝はしなりますね。生きている木の枝は水分をたっぷり含んでいますから柔らかくしなる特性を持ちます。

力を加えても、しなることで折れにくいです。

では、枯れ枝を想像してください。

硬くて脆く、あまりしなりません。力を加えるとポキっと折れてしまいやすいです。

実は歯も神経をとってもしまうと、同じ現象が起こるのです。

歯の血流は、歯髄(歯の神経)にしかないので、取り除いてしまうと歯が硬く脆くなってしまう

一般に「歯の神経」と言われているものは、医療用語で「歯髄 しずい」という、神経線維や血管を多く含んだ組織を指します。

歯髄には神経だけでなく、血管があることで血流があるんですね。

歯は歯髄以外は血流が無い臓器です。

歯髄を取り除いてしまうと、歯への血流が途絶えてしまい、歯が硬く脆くなってしまうのです。

ですから、歯の根っこの治療をした後、いかに歯が割れないようにするか、神経のない歯に優しい素材の追求が多くの研究者や歯科医師の間でなされてきました。

少し長くなってしまいましたので、今回はここまでにしたいと思います。

まとめ

- 歯内療法が終わったら、土台を立ててかぶせ物をかぶせ、初めて噛めるようになる

- 治療を途中で中断すると、初めからやり直しになったり、歯並びが崩れてしまうことがある

- 歯の神経を取ると血流がなくなるので、歯が割れやすくなる

最後までお読みいただきありがとうございました。

神経を取った後の歯って割れやすいってホント?

2018年2月15日

歯の根っこの治療って、どうして必要なの?

こんにちは、岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今回のテーマはズバリ、根っこの治療です。

今回と次回、根っこの治療をテーマにお話ししていきたいと思います。

私は、歯医者たるもの予防歯科の番人として「少しでも抜かず・削らないで済むようにしたい」と常々考えております。

しかし、来院された段階で神経に達する大きな虫歯や、すでに神経の治療を行った後の再治療が必要となる場面は、削らないわけにいきません。悪くなった部分を削り取らないと、歯が余計に悪くなることが予想されるからです。

下の図をご覧ください。

①虫歯のない歯

②虫歯が神経まで到達してしまった歯

イラストの②の状態では、ズキズキと脈を打つような痛みや、キューンと余韻を引っ張るような強い痛みがでたり、熱いものや冷たいものがしみたりすることが多いです(子供や若い方の場合は、あまり痛みが出ないこともあります)。

虫歯菌が歯髄に感染して、歯の神経が死にかけている状態と言ってよいでしょう。

③根っこだけになってしまった歯

しかし、強い痛みが通日間継続すると、やがてその歯の神経が死んでしまい、痛みがいったんなくなります。

そのまま痛みが出ないこともありますが、歯の根っこの先に膿が溜まって痛みが出てくることもあります。

治療について

イラストの②と③は歯髄(しずい:歯の神経)を取り除いて歯の根っこを綺麗にする治療が必要です。

これは歯の中を治療する、いわゆる「歯の根っこの治療(歯内療法)」と呼ばれる治療です。

「歯医者、通院長いよね」と言われる代表格の治療で、根っこの治療に3~4回、土台と上物が入るのに1~2回程度かかることが多いように思います。

1本の歯の治療に週1回通院しても1か月とちょっとかかってしまう計算です(歯の状態によってはもっと少なくて良いこともありますし、状態によってはもっとかかることもあり得ます)。

では、このような回数のかかる治療を何故しないといけないのか。

放置したらどうなるのでしょうか?

根っこの治療をしなければいけないワケ~放置したらどうなるの?~

歯の神経まで虫歯が到達した後、ずっと放置しておくと、強い痛みが出た後いったん痛みが治まり、やがて歯の神経の管の中を虫歯菌が通って歯の根っこの先まで虫歯菌に感染してしまいます。

歯はどんどん脆くなっていき、ぽろぽろと欠けるように壊れてしまい、やがて根っこだけになります。

この状態でさらに放置すると、歯を治療しても上物の冠を入れることが出来ないほど虫歯が進行してしまいます。

歯の根っこだけになっても、かろうじて歯茎から上の部分に健全な歯質が残れば、歯に土台を入れて上物を作ることができます。

ここでのポイントは、歯茎の下まで虫歯が進行すると、その歯を残すことは難しくなる、ということです。

より正確に申しますと、自由診療の範疇では、部分矯正で虫歯になってない場所が歯茎の上にくるまで歯を引っ張り上げて歯を残す方法などもありますが、虫歯をすべて削り取ると冠を支えるだけの根が残らない場合などは、歯の保存は難しくなります。

虫歯をずっと放置すると、最終的には「歯を失う」ということになるのです。

なにごとも「早期発見・早期治療」が大事なんですね。

まとめ

いかがでしたか?

- 虫歯が神経まで進行すると、強い痛みが出る

- さらに虫歯が進行すると、いずれは歯が根っこだけの姿になってしまう

- 進行した虫歯は治療に回数がかかる

- 虫歯を延々と放置すると、いずれは歯を失うことになってしまう

次回は、歯の根っこの治療をした後、歯の土台の治療についてお話したいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログ一覧

歯周病が認知症を悪化させる!?アルツハイマーを悪化させる歯周病菌

2018年1月15日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今回はH30年1月5日の朝日新聞デジタル版で報じられた、ちょっとホットな話題をご紹介します。

歯周病が認知症の症状を悪化させる仕組み

認知症の6割を占めるアルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞の中にアミロイドβという「ゴミ」が溜まることでダメージを受け、このダメージの蓄積が認知症の症状につながると言われています。

今回の報道は、国立長寿医療研究センター(愛知県大府市)、名古屋市立大学などの研究グループが、アルツハイマー病を持つマウスが歯周病により脳のアミロイドβ量が増え、認知能力も低下したというもの。

歯周病菌が直接アミロイドβを分泌するわけではなく、歯周病菌を攻撃するために体の免疫細胞がサイトカインというタンパク質を分泌し、これがアミロイドβを増やす原因になっていると予測されるようです。

歯周病の予防や治療で、アルツハイマー病の予防や進行抑制ができる!?

実は、今までも統計上

「歯が少ない、無い人は認知症の発症率が高い」

「歯を失くして入れ歯を使っていない人は認知症になりやすい」

「歯が無い人は転倒リスクが高い」

ということは知られていました。

- 歯は膨大な情報を脳に送る感覚器官でもあり、歯がないことで脳に送られる情報が減ることによって認知症になりやすくなるのかも

- 歯がないと転びやすくなるので、転んで骨折などを機に認知症になる人が多いもかも

などと予測されていました。

今回の研究では、新たに歯周病菌そのものがアルツハイマー型認知症の原因因子になっている可能性があるとのことです。

いずれにしても、生活習慣病である歯周病を予防することで、認知症の発症や進行をできるだけ少なくすることができるんですね。

他にも、「歯周病によって悪化する可能性が高い病気、なりやすくなる病気」には糖尿病、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、関節炎や腎炎などが知られています。

関連記事:歯科と糖尿病、脳血管障害、要介護度は関係が深い!?あれこれ関わっているお口の病気

これらの恐~い病気を、歯周病という「予防できる病気」が招いてしまったり、悪化させてしまうというだなんて…とても残念なことです。

「俺の若いころは誰もそんなの教えてくれなかったよ。歯周病になって歯を失くした後にそんなこと言われてもなぁ~…」

お気持ちは良く分かります。

昔は、歯周病と全身疾患の関係はあまりよく分かっていなかったとはいえ、歯を失くしてしまってから知ってしまうと、とても残念ですよね。

でも大丈夫。

歯周病は「管理できる」病気でもあります。

すでに失くしてしまった歯や、保存できないほど悪化した歯はやむを得ない場合は抜いて、入れ歯やブリッジなどで補う

関連記事:歯を失ってしまった後、どんな治療法があるの?

重度の歯周病は手術で治す、軽度~中等度の歯周病は毎日のセルフケアと定期的なブロフェッショナルケアで治す、自分が歯周病かどうか分からないときは自治体の無料検診でチェックする

関連記事:歯科の妊婦健診や、おとなの歯科健診って何のためにあるの?

歯周病はいろんな方法で「治療」「管理」をすることができるのです。

歯周病は治療より予防の方が、重症より軽症の方が通院回数が少なくてすみ、費用も安い

重度の歯周病の治療法で「手術」と書きましたが、一般の方は「歯周病の治療のために手術する」と聞くと驚かれる方が多いです。

当院でも歯周ポケットが5~6㎜ある場合で、一般的な歯石取りをしてもあまり改善せず、かつ手術により大きな改善が期待できそうな場合は症例によりお勧めすることがあります。

しかし、患者さまによってはかなり勇気が必要な方もおられるようです。

歯周病が軽度であればあるほど、治療の痛みも少なく、通院回数も少なく、治療費用も安くなります。

どんな病気も「早期発見・早期治療」が一番良いということですね。

まとめ

いかがでしたか?

- 歯周病により糖尿病、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、関節炎や腎炎など様々な病気が悪くなると言われている

- 歯周病は「管理できる」病気である

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログ一覧

歯科の妊婦健診や、おとなの歯科健診って何のためにあるの?

2018年1月4日

自治体による予防歯科の推進

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

皆さん、「おとなの歯科健診」「歯科妊婦健診」をご存知ですか?

正確に言えば、

「歯科妊婦健診」という制度はなく、「おとなの歯科健診」の対象者が40歳、50歳、60歳、妊娠中の方、というだけなのですが、妊婦の方は産婦人科での妊婦健診が言い慣れておられるのと、母子手帳への記載などもあるので、特別に歯科妊婦健診と言うことが多いです。

どうして無料で歯科健診が受けられるの?

日本人の場合、40歳以上で歯を失う理由の大半が歯周病によるものと言われています。

他にも、歯周病は様々な病気を引き起こしたり悪化させたりすると言われています。

関連記事:歯科と糖尿病、脳血管障害、要介護度は関係が深い!?あれこれ関わっているお口の病気

中日新聞は2011年に、定期的に歯科医院で口腔ケアを受けているひとは全ての病気の医療費が少なくなるという報道しています。

関連記事:中日新聞の記事

自治体は保険者として医院での窓口負担以外の7割を医院に支払う組織ですから、歯科健診に行ってもらうことで医療費削減を期待しているんですね。

健康寿命を延ばす、その入り口が予防歯科

これは単に「市民が歯科健診に行けば、医療費が安くなって財政的に良い」というだけのお話ではなく、「歯科健診をきっかけに、糖尿病や脳血管障害といった重篤な病気になったり病気が悪化する確率を下げることで、市民の健康寿命(健康に暮らし働ける期間)が延びた上に医療費まで安くなる」という取り組みです。やらないなんてもったいですよね。

そういう訳で、全国の自治体で節目健診として歯科健診が無料で受けられるのです。

妊婦さんはどうして年齢を問わず、無料で歯科健診が受けられるの?

妊娠中は女性ホルモンの関係で歯周病菌が増えやすく、その結果歯周病になりやすいことが研究により分かっています。

また、歯周病を持つ妊婦さんの場合は、そうでない場合と比較して早産になってしまう確率が7.5倍も高いと言われています。

関連記事:妊婦さんが歯周病や虫歯を予防した方がいい3つの理由

最近では、歯周病菌の一種であるフゾバクテリウムが流産を起こすという症例も、わずかですが報告があるようです。

赤ちゃんのためにも妊婦さんは歯科健診をうけて、歯周病の予防と治療をした方が良いのです。

子供は社会の宝ですから、自治体がちゃんと制度で応援してくれているんですね。

妊活の一環として、歯科健診を受けることをおススメします

「おとなの歯科健診(検診)」の40歳、50歳、60歳の方と妊婦の方の違い…それは歯科健診の目的がご自身のためか、赤ちゃんのためかということですね。

節目健診で歯周病の指摘を受けた場合は、そこからじっくり治療していけば良いのですが、妊婦の方は「早産リスク」など赤ちゃんへの悪影響が既にある状態になっているわけです。

本当は、「赤ちゃんが出来る前、妊活中に歯周病が無いかチェックしておき、もし歯周病があれば早めに治療しておく」が理想的です。

「おとなの歯科健診(検診)」「歯科妊婦健診(検診)」の受け方

制度としての「おとなの歯科健診(検診)」は、40歳、50歳、60歳の方は岩国市から、がん検診と一緒に受診票が郵送されてきます。

妊婦の方は妊娠届け出時に受診表を渡されます。

どちらも、事前に任意の歯科医院(正確には「おとなの歯科健診実施医療機関一覧」に掲載されている歯科医院ですが、岩国の場合はほぼ全歯科医院が応じていると思います。)に電話予約を入れ、受診票を持って受診するだけ。

「おとなの歯科健診(検診)」では、レントゲン撮影が必要な精密な検査や、治療は含まれていませんので、もし治療した方が良い状態であれば別途で費用がかかります。

もし、引き続き治療が必要となった場合は、次回の予約は「再診」からになるので初診料と再診料の差額(600円程度)分、窓口の費用負担が軽くなります。

クリニックによって差はあるかと思いますが、当院では歯科衛生士による事前検査と歯科医師による検診で、約20分程度の所要時間です。

当院は完全予約制のため、受付からお帰りまで約30分となっています。

せっかく受診票が送られてきたら「痛いところが無いから」と捨ててしまわず、ぜひ使ってみてください。

まとめ

-

- 40歳、50歳、60歳、妊娠中の方には市から「大人の歯科健診(検診)」の券がもらえる

- 40歳以上の日本人の歯を失う原因のNO.1は歯周病

- 歯周病は糖尿病、心臓病、脳血管障害を悪化させる可能性がある

- 歯周病にかかっている妊婦の早産の確率は、健常者と比較して7.5倍という報告がある

- 大人の歯科健診(検診)の券を使用すると、検診のみだと無料。

その後、治療が必要な場合は初診料と再診料の差額分600円ほど安く受診することができる

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログの目次はこちら

家庭用超音波スケーラーは歯をかえって傷つけてしまう危険性がある

2017年12月25日

こんにちは、つぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

昨今、ドラッグストアや家電量販店のオーラルケアコーナーは充実していますね~。

幅広い品ぞろえで、それだけ多くの方がオーラルケアに熱心でいらっしゃるのだと嬉しく思っています。

当院にも、定期的に歯石を取ったり、歯茎の状態をチェックしたり、茶渋やヤニ取りにいらっしゃる、お口と全身の健康を大切に考えて来院される患者さまが多くいらっしゃいます。

関連記事

歯石って何?どうしてほっといてはいけないの?

歯科と糖尿病、脳血管障害、要介護度は関係が深い!?あれこれ関わっているお口の病気

予防歯科の考え方が広まり、様々なオーラルケア製品が近所で入手できるようになったのは嬉しい限りです。

しかし一方で「これ、大丈夫なの!?」と心配になるようなオーラルケア用品が登場しているようです。

大丈夫なの!?とっても心配「家庭用超音波スケーラー」

H29年12月現在、家電量販店やAmazonで「家庭用超音波スケーラー」と銘打たれた商品が2万円前後で並んでいます。

楽天では「家庭用超音波スケーラー」は無く、ペット用と本物の医療用が出品されています。

医療用の超音波スケーラーは、現在はほとんどピエゾ型と呼ばれる一定方向に振動するタイプになります。

一定方向に縦振動するチップの先を歯に添わせるように当てることで汚れや歯石を取ることができます。

振動方向が一方向だけなので、ハイパワーで硬い歯石も取ることができます。

毎秒3万回も振動しますから、摩擦熱が生じます。

それを水で冷却しながら振動の衝撃で歯石を破壊するのですが、同時に歯周ポケット内の歯周病菌(嫌気性菌と呼ばれる、酸素を嫌う菌)に酸素を送り届けて弱らせる働きをします。

一方、「家庭用」と銘打たれた商品は、医療用としてはあまり見かけなくなった「マグネット式」と呼ばれる超音波スケーラーであると予想されます。チップの先端が楕円に回転するように動きます。

このあたりを詳しく知りたい方は、医療用スケーラーチップ屋さんのホームページに分かりやすい解説がありますので、読んでみて下さい。プロ向けのページなのですが、とても分かりやすいです。

さてさて、「家庭用超音波スケーラー」と銘打った商品のお話に戻ります。

なぜこれが心配かと申しますと、楕円に動くチップの先端を歯に当てる場合以外、つまりチップの側面が歯にあたると「秒速3万回の勢いで歯を叩く」状態になってしまうのです。

本人のセルフケアでチップの側面が全く歯に当たらないように…というのは、かなり難しいと思います。

ずっとでないにしても作業中、お掃除をしている歯の隣の歯などにチップの側面が当たってしまって…ということはかなりの頻度で起こることが予想されます。

また、パワーがさほど強くないタイプで「注水不要、しっかり見てヤニが取れる」を謳っている商品もありますが、超音波スケーラーは基本的に「歯が濡れた状態」で使うものです。

眼鏡やアクセサリー用の超音波洗浄器をイメージしてください。お水を中に入れて使いますよね?

渇いた状態で振動させると、超音波洗浄器と触れた部分に細かな傷がたくさんついてしまいます。

秒速3万回で物理的に擦れるわけですから、当然ですよね。

「注水不要」を謳っている商品の説明書をよく読むと、小さく「口内が渇いているときはご使用を控えてください」「口内が渇いたときにはお水で口内をすすいでからご使用ください」と書いてあるようなのですが…

ただでさえ自分の口の中ですから見えにくく、秒速3万振動により多少なり摩擦熱が発生する中で無注水とは…

歯医者の視点から申しますと「ちょっと危ない」と言わざるを得ません。

ちなみに、歯科医院でのスケーリング(超音波や手用器具を用いて歯石を取る行為)は歯科医師と歯科衛生士という国家資格所有者以外はやっちゃダメということになっています。

プロは、歯の形を歯茎に覆われている部分まで頭に入っていて、どこが歯石の付きやすいポイントで、どう器具を動かせば歯石を効率的に取れるか、ちゃんと理論で理解していて、かつ明るいライトの元、しっかり見えるよう患者様の頭の位置を椅子の高さや角度で調節して施術します。

あまり良く見えない自分の口の中を、薄暗い洗面台の前で、無注水で、自分の歯を傷つけないように超音波スケーラーを当てられるか…と言われると、歯科医師の私もちょっと自信はありません。

セルフオーラルケア熱が盛り上がるのは良いのですが、セルフケアを頑張って自分の歯を傷つけてしまった…とならないように、皆さまお気をつけくださいね。

「こんなセルフケアの道具あるんだけど、いいの?」と思ったら、とりあえず使ってみる前に歯科医師または歯科衛生士にご質問ください。

まとめ

- 「家庭用超音波スケーラー」は、歯を傷つけるリスクが高いように思われる

- 便利そうなお口のお手入れの道具を見かけたら、使う前にお気軽にご相談ください

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログ一覧

冬の『ナガラ食べ』にご注意!

2017年12月16日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

冬に楽しい『ナガラ食べ』

冬休み、ご家族や友人とテレビを観たり、読書や運動、そして受験生はお勉強と、何かをしながらの「ナガラ食べ」をよくする季節になりました。

この「ながら食べ」は、注意しないと虫歯を作りやすい習慣になってしまうのです。

ここで、クイズです

- お茶を片手に、おつまみ昆布とスルメをつまみながら、のんびりと新聞を読んだ。

- 運動のお供にスポーツドリンクを飲みながら運動した。

- 大人はワイン、子供は100%果汁ジュースを飲みながら紅白歌合戦を家族で鑑賞した。

- チョコウェハースを夜食に、テスト勉強をした

- コタツでミカンを食べながら、レンタルした長編ドラマや映画を見た。

① ~⑤で歯に悪いシチュエーションはどれでしょうか?

答えはページの下をご覧ください。

ここからが解説です♪一緒に見ていきましょう。

① おつまみ昆布もスルメも、お砂糖が少なく虫歯菌が増えにくい食べ物です。

しかも、しっかり噛むことによって最強の虫歯予防薬である唾液がたっぷり分泌されます。

お茶もふくめて、「ながら食べ」しても虫歯ができにくい食品といえます。

② スポーツドリンクは酸性で、歯を溶かしてしまいます。

また水分の吸収効率をあげるためたっぷりとお砂糖が入っています。

運動のお供にだらだらとスポーツドリンクを飲むのは、非常に虫歯を作りやすい習慣なので、スポーツドリンクを飲んだらウガイするか、お茶ウガイ(お茶で口をすすぎつつ飲む)をすると良いでしょう。

③ ワインも100%果汁ジュースも酸性飲料で、歯を溶かしてしまいます。

たまになら問題ありませんが、回数が多いならお茶に代えましょう。

④ チョコはお砂糖の含有量が多く、しかもねっとりと歯にひっつくのでとても虫歯を作りやすい食品です。

テスト勉強のお供には、オニギリやお茶漬けなど、食事に近いものを選びましょう。

⑤ ミカンはビタミンたっぷりで体に良い食品ですが、酸性の食品でもあります。

だらだらと長時間をかけて食べると、虫歯を作ってしまいます。

答え②③④⑤

まとめ

いかがでしたか?

- 体に良い栄養素を持っていても、「ながら食べ」することで虫歯を作りやすいケースがある。

- 虫歯を作りにくい食品は「酸っぱくない(酸性でない)」「良く噛む食品である」「お砂糖・炭水化物が入っていない(少ない)」がポイント。

- お茶やお水など、虫歯を作りにくい飲み物と一緒に食べることも、虫歯リスクを低くすることに役立つ。

メリハリをつけた食べ方やお茶などを上手に組み合わせて、楽しく、そして歯にやさしい冬のひと時をお過ごしください。

院長ブログの目次はこちら

上の入れ歯が気持ち悪い!どうしたらいいの?【上顎総義歯編】

2017年9月29日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

夏休みも終わって、帰省するお孫さんのお世話も終わり、世の奥様方はホッと一息つけた頃でしょうか。

当院もここ数週間、

「涼しくなってきたので今のうちに!」という方や、お嫁さんや娘さんの介助を受けながら通院されるご高齢の方など、入れ歯を作り直したいとおっしゃる患者さまがよくいらっしゃっています。

「入れ歯の調子が悪い」と仰る患者さまのよくあるお困りごと

- 「しゃべると落ちる」

- 「上顎の部分が気持ち悪い」

- 「噛めない」

- 「飲み込めない」

今回は、これらの入れ歯の症状でお困りの方をどのように治療するか、簡単にご説明していこうと思います。

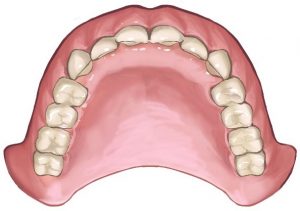

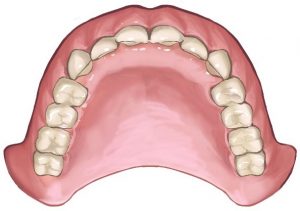

そもそも、落ちない上の総入れ歯とは何か

上顎に装着した上の入れ歯が、重力で落下しないのは何故でしょうか?

古くなってきた吸盤を思い浮かべて下さい。

画像 https://ameblo.jp/mikkumiku-0702/entry-11788425708.html

画像 https://ameblo.jp/mikkumiku-0702/entry-11788425708.html

吸盤をキュッと壁におしつけると、壁と吸盤に挟まれた空気が抜けます。

すると、吸盤と壁の中の空気圧が(空気がほぼ無いことにより)極端に小さくなります。

吸盤の外側の部分には大気圧がかかりますから、大気圧に吸盤が押されることで、吸盤が壁に張り付くわけです。

画像 https://www.japanfs.org/ja/news/archives/news_id034881.html

次に、ちょっと古くなって落ちやすくなった吸盤を想像してください。

吸盤の壁に張り付く面が古くなってツルツルじゃなくなっているので、キュッと壁に押し付けると引っ付きますが、時間が経つと空気がじわじわと吸盤と壁の間に入ってしまって、放っておくとポタリと落ちてしまいます。

この時、じわじわと空気が吸盤の内側に入り込んだタイミングで、もう一度キュッと吸盤を壁に押し付けてあげると、空気が再度抜けて再び壁に張り付きます。

画像 http://nagnagp.blog.fc2.com/blog-entry-713.html

実は、「落ちない入れ歯」とは、この「少し古くなってきた吸盤」と同じ仕組みで上顎に引っ付くのです。

上の入れ歯が落ちてこない状態とは?

- 上顎に入れ歯をキュッと押し付けると、いったん空気がちゃんと抜ける

- 喋っても空気が入ってこない。空気が入りにくいように頬や唇と上顎をつなぐヒダを入れ歯が避けている

- 上下でちゃんとバランス良く噛んでいて、入れ歯と上顎の間に空気が入りかけたら、咬むことで再び空気が抜ける

上の1~3がちゃんと出来ている入れ歯は、喋ったり食事しても、上の入れ歯は落ちてきません。

(下の入れ歯は可動域が大きな舌があるため、また、歯が残っている場合も1の「空気が抜ける」、が出来なくなりますので、1~3だけでは不足になります。この2件は別の機会に詳しく解説します。)

逆に、

- 上顎に上の入れ歯を押し付けても空気が抜けた感じがしない場合

- 喋らないと落ちないけれど、喋ると落ちてくる場合

- 咬まないと大丈夫だけど、噛んだ瞬間に入れ歯と顎の間に空気が入る・落ちる

という場合は、義歯の修理や作り替えが必要かもしれません。

嘔吐反射がある患者さまの場合

入れ歯をお口に入れると、「オエッ」となってしまう方がおられます。

嘔吐反射が強い、と言います。

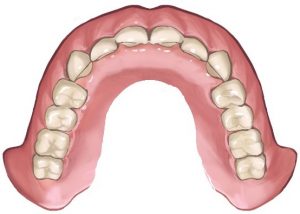

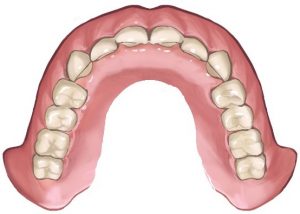

Ⓐ普通の上の総入れ歯

Ⓑ嘔吐反射が強い患者さまの場合

イラストのような馬蹄形の総入れ歯をお手持ちとして使用されていることがあります。

上顎を覆う面が非常に小さくしてあるので、オエッとなりにくい利点があります。

一方で、①の「キュッと空気を抜く」というのが難しく、陰圧を作ることが難しいです。

結果、落ちやすい入れ歯となっていることが多いです。

なぜなら、キュッと空気を抜こうと思うと、お口の柔らかいところに入れ歯の縁が来ないといけないからです。

吸盤を壁に着ける場合、吸盤は柔らかく、壁は硬いですね。

もし吸盤が固かったら、壁との間の空気を抜くのは難しくなります。

硬いもの同士の間の空気を抜こうとすると、つるつるのガラス板2枚を重ねるような、完全に面が一致していないと難しいんです。

では、お口の中はどうでしょうか。

上顎あたりで柔らかいところというのは、頬と歯茎の境目や、口蓋の奥の方になります。

ここに入れ歯の縁がくると上のイラストAのような「普通の上の総入れ歯」の形になります。

では下のイラストBの入れ歯ではどうでしょうか。

上顎の硬い部分に入れ歯の縁が来ています。

空気を抜こうとすると、入れ歯の内面と上顎の形が相当ぴったりでなければいけません。

しかし、上顎の形は時と共にじわじわ変わっていきますので、すぐに「合わなくなってしまう」=「落ちるようになってしまう」のです。

Ⓒ「喉の奥の方に入れ歯が触れると、どうしても気持ち悪い…」という場合

Ⓒのイラストのように妥協的に上顎の内側をやや短くしたり、思いっきり薄くすることで舌根付近が義歯に触れないようにしたりします。

それでもダメな場合は、Ⓑのように馬蹄形の入れ歯にして、マメに調整するしかありません。

上顎部分が薄い入れ歯

では、上顎の広い面について、どのくらい薄くすることができるでしょうか。

これは材質によって異なります。

レジン床と言われる義歯

- 保険が効く

- 微調整がしやすい利点がある

- 強度が低いので、薄くしすぎると割れてしまう

金属床と言われる義歯

- 強度があるので、とても薄くすることができる

- 保険が効かない

- 万一壊してしまったときは修理に多少の日数がかかる

それぞれ長所と短所がありますので、詳しいことが知りたい方はスタッフまでお気軽にお尋ねください。

まとめ

いかがでしたか?

- 上の入れ歯が重力で落ちてこないのは、吸盤と同じ仕組みをしているから

- 上顎の柔らかい部分を覆っている入れ歯は落ちにくい

- 馬蹄形の入れ歯は落ちやすい

- 金属床と言われるとても薄い入れ歯もある

次回は、下の入れ歯についてのお話です。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

歯並びが悪いのは遺伝ですか?その2 出っ歯編②お口ポカンについて

2017年9月25日

こんにちは 岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です♪

前回は、出っ歯(上顎前突)の原因になる悪い癖について、特に指吸いについてお話しました。

参考 歯並びが悪いのは遺伝ですか?その2 出っ歯編①指吸癖について

今回は指吸い以外の、出っ歯の原因となる悪い癖についてお話していきます。

「指吸い」以外の代表格は「咬唇癖」と「舌突出癖」「口呼吸」

下唇を噛む「咬唇癖(こうしんへき)」

飲食時や唾を嚥下したときに舌を前に突き出す「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」

鼻ではなく口で呼吸する「口呼吸(くちこきゅう)」

下唇を咬む「咬唇癖」

イラストをご覧ください。

自力で癖を治すのが難しいケース

上の歯がかなり前方にズレていて、歯が見えないように唇を閉じることが難しい場合。

普段から下唇を咬むようになると、上の前歯はより前へ、下の前歯はより後ろに移動してしまい、出っ歯はさらに悪化していきます。

<下唇をかんでしまう悪習慣を治すための方法>

リップバンパーと呼ばれる装置で上下の前歯の間に下唇が入らないようにする装置を用いて、下唇を咬むことで出っ歯になってしまう流れを断ち切ることもあります。

舌を前に押し出す形で嚥下する「舌突出癖」

歯がまだ生えていない赤ちゃんは、お母さんのおっぱいを舌を前方に突き出して飲みこみます。

これを「幼児性嚥下(ようじせいえんげ)」と言います。

生後約6か月で前歯が生えてくると、徐々に飲みこみ方が変わります。

舌を前ではなく、上に押し付けるようにして飲みこむようになります。

ところが、上顎の形によっては、舌を上顎につけにくいお子さまもいて、飲み込み方が変化しない場合があります。

それが「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」と言われる癖で、小学生になっても舌を前に突き出すようにして飲みこみます。

舌突出癖のイメージ写真(写真は成人の歯です)

前歯は舌に押されることで、どんどん前に倒れていき、出っ歯になったり、奥歯を噛みしめても上下の前歯の間に隙間ができる「開咬(かいこう)」と言われる状態になることがあります。

<舌突出癖の治療法>

治療法としては、タンクリブと呼ばれる矯正装置で舌が前に出ないようにしたり、舌を上にぐっと持ち上げられるように筋トレ(MFT:筋機能訓練)などがあります。

「舌突出癖」は子供のうちに治さないと、大人になってからは改善が困難と言われています。

矯正装置は自由診療になりますが、舌の筋トレはお金をかけずにご自宅でできる場合もあります。

上下の前歯に隙間がある、飲み込む時に舌を前に出す癖をお持ちのお子さまは早めに歯科医院にご相談ください。

いつでもお口がポカンと開いている「口呼吸」

鼻炎や蓄膿症、花粉症などで、鼻ではなく口で呼吸をされる方は要注意です。

口で息をする「口呼吸」は以下の症状を引き起こすことがあります。

- 歯並びが崩れる(出っ歯、開咬(かいこう))

- 鼻腔が十分に成長できなくなる

- 風邪をひきやすくなる(免疫力が下がる)

- ドライマウスになる

- 虫歯になりやすくなる

- お子さまの場合、脳の発達にマイナスとなることも

- 喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患になりやすくなるという報告がある

歯科以外に、耳鼻科領域でも「口呼吸」の改善は重要視されていて、軽度であれば筋トレで治すことができます。

口呼吸を改善する!「あいうべ体操」

あいうべ体操は、耳鼻科の医師が開発した、鼻で呼吸をする筋肉を鍛えるトレーニング法で、1~3か月ほど続けると効果を感じられることが多いと言われています。

<方法>

「あ~、い~、う~、べ~」と1日30セット、大きく口を舌と表情筋を動かすように声に出します。

「べ~」は思いっきり舌を出してください。

<注意>

これはあくまで「筋トレ」なので、可愛く「あ、い、う、べ♥」とやってもダメです。

顔芸をする勢いで、おおき~く筋肉を動かさないと意味がありません。

最初の頃は15セットもやると顔と舌の筋肉がひきつるように疲れるはずです。

<上手に行うコツ>

お子さまの場合は

「ちゃんとやっておきなさいよ」という保護者の方の声かけだけで、毎日やってくれることはありませんので(手を抜かれちゃうんですよね…)、まず保護者の方がしっかりやり方をマスターして、お子さまと一緒にトレーニングするようにしてください。

長期間の口呼吸によって、鼻の骨と上顎の骨の横幅がせまくなってしまっている場合は

矯正装置によって物理的に歯列を矯正してあげると、いっきに鼻の通りがよくなることが多いです。

筋トレで済む状態か、矯正した方が良いかは、歯科医院でご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 出っ歯を作ってしまう癖として「指吸い」の他に「咬唇癖」「舌突出癖」「口呼吸」などがある

- 軽度の場合は筋トレで改善できることもある

- 症状によっては矯正装置を用いた方が良い場合もある

お子さまのお口の癖で、気になる点がおありの場合は、お近くの歯科医院でご相談ください。

次回は「上の入れ歯が気持ち悪い!どうしたらいいの?」をテーマでお話しさせていただこうと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯並びが悪いのは遺伝ですか?その2 出っ歯編①指吸癖について

2017年8月12日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

前回は、受け口(下顎前突)についてお話させていただきました。

今回は受け口と並んで歯並びのお悩み相談の多い、出っ歯(上顎前突)についてのお話です。

出っ歯は、受け口同様に遺伝であることもありますし、歯並びを悪くしてしまう「癖」によって出来てしまうこともあります。

遺伝の出っ歯ってどんなもの?

1)骨格性のもの

身長が一人一人異なるように、上顎の骨と下顎の骨の位置関係も人によって異なります。

ただ、生まれつき上顎が下顎より、うんと前に出ている骨格の方は遺伝性の出っ歯(上顎前突:じょうがくぜんとつ)となります。

確率的には、受け口(下顎前突)より遺伝要素は少ないと言われています。

2)歯のサイズと顎のサイズのアンバランスによるもの

骨格的に上顎が前方に出ていない場合でも、顎のサイズに対して歯のサイズが大きい場合、出っ歯になることあります。

顎に歯が並ぶだけのスペースが足りない場合、歯は全体的に前にあふれて出っ歯となるか、折り重なって乱杭歯(らんぐいし)となるのかの、どちらかとなるしかないからです。

←乱杭歯

←乱杭歯

これはフレアスカートを想像していただくと分かりやすいかもしれません。

たっぷりの布地のフレアスカートは、スカートを履いている人が立っている時は折り重なってフリルのようになり、クルリと回転すると大きく外に膨らみます。

歯並びの場合、外に膨らもうとしても、頬があるため前側のみに膨らむことになります。

これも、出っ歯の主な原因になります。

出っ歯になってしまうかもしれない、悪い癖とは!?

次は、遺伝以外で出っ歯になってしまう要因についてです。

歯並びを悪くする悪い癖の中でも、最もよく見られるものに「吸指癖(キュウシヘキ)」や「咬唇癖(コウシンヘキ)」、「舌突出癖(ゼツトッシュツヘキ)」などがあります。

- 吸指癖(キュウシヘキ)・・・指を吸う

- 咬唇癖(コウシンヘキ)・・・下唇を咬む(かむ)

- 舌突出癖(ゼツトッシュツヘキ)・・・飲み込む時に舌で前歯を押す

吸指癖(キュウシヘキ)がある場合どうすれば良いの?

特に指吸いは赤ちゃんがよくやっていますね。お母さんもよくお悩みになるポイントである様子で、1歳半検診でもよくご質問を受けます。

指吸いは、生まれてすぐにおっぱいを飲めるようになるためのトレーニングとして、赤ちゃんが胎児のときに開始します。

そしてつかまり立ちや伝い歩きを始める頃にだんだんと頻度が減っていき、1~2歳ころになりますと、退屈な時と眠い時のみにみられるようになるのが一般的です。

しかし、何らかの事情で指吸いが3歳近くなっても残るようなら、要注意です。

歯並びを崩してしまう原因となることが多いからです。

年齢別 吸指癖(キュウシヘキ)のやめさせ方

<1歳半>

1歳半検診で「すでに指しゃぶりで歯並びが出っ歯型になってきている」と言われてしまった場合は、大好きなおもちゃ気を引く、寝ている時は可能ならそっと指を外してあげるなど、出来る範囲でやってみてください。

1歳半ですと、ほとんどその程度しか指吸い中止支援はできません。

<2歳>

2歳になったら、「あれあれ?2歳のお兄ちゃん/お姉ちゃんなのにおかしいな?赤ちゃんみたいだな?」と、本人のプライドをくすぐる言い方で本人が自分から指吸いを止めたいと思うように、声かけしてみてください。

<3歳>

3歳になって、指吸いが継続している場合は、3歳時健診やお近くの歯科医院で相談してみましょう。

歯並びに影響が出ていない場合は声かけだけで良いこともありますし、早めに矯正装置を用いた方が良い場合もあります。

矯正治療は3歳から

1~2歳のお子様の保護者の方から、「矯正はまだできませんか?」と聞かれることがありますが、矯正はもっとも発育が早いグループで3歳からと思って頂ければと思います。

1~2歳の赤ちゃんですと、矯正治療を理解できずに装置を入れても壊されてしまったり、ポイされて失くしてしまったりで、そもそも治療にならないからです。

3歳になると保護者の方の「装置をお口に入れないとダメよ」という言いつけは理解できるようになりますので、矯正の早期治療をご希望の方は3歳くらいを目安にすると良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

- 出っ歯(上顎前突)には、遺伝性のものと、悪習慣によるものがある

- 悪習慣の一つ吸指癖は、3歳になっても治らないようなら、歯科医院に相談するのが良い

- お子さんの歯列矯正は3歳からがおススメ

今回は指吸いで長くなってしまいましたので、出っ歯になりやすい指吸い以外の悪い癖については次回にお送りしたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。 写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。 写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。 出典https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspd1963/34/4/34_842/_pdf

出典https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspd1963/34/4/34_842/_pdf