歯並びが悪いのは遺伝ですか?その1 受け口編

2017年8月7日

~歯並びを悪くしてしまう「悪い癖」をしていませんか?~

こんにちは、つぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

夏休みになり、最近は長期休暇のうちにと、歯並び相談にお見えになる方が多くなってきました。

そこでたまに、患者様から質問を受けることがあります。

「どうして、歯並びが悪くなってしまったんでしょう?遺伝ですか?」

答えは、遺伝であることもありますし、歯並びを悪くしてしまう「癖」によるものもあります。

今回は代表的な「悪い歯並び」の中から、受け口(うけくち)に焦点をあててご説明させていただきます。

受け口とは?

「受け口」は「下顎前突(かがくぜんとつ)」とも呼ばれ、下顎が上顎より前に出ている噛み合わせを指します。

下の写真をご覧ください。

オーストリアの王家であったハプスブルク家は受け口の家系として知られています。

受け口=遺伝性、とは限りませんが、ご親族に受け口の方がいらっしゃる場合は遺伝性であることが多いと言われています。

画像:書籍 大山紀美栄:ハプスブルグ家の顔より

一方で、ご親族に受け口の方がいらっしゃらない方で、下顎を前に突き出して噛む癖がある場合や、1~2本の前歯が反対の顎の歯に引っかかることで、下顎が前に出たままとなってしまうこともあります。

特にお子様の場合は、骨格的には受け口ではないことが多いので、簡便な装置で短期間に治療が終わることも多いのです。

受け口になる悪い癖を防ぐには?

歯並びを悪くする代表的な癖である指しゃぶりや爪噛みと比べても、受け口になりやすい「癖」というのは無意識に行ってたり、歯が物理的に引っかかっているなど本人ではどうしようも無いことが多いので、止めようと思って止められるもので無いことがほとんどです。

例えば、受け口だから下顎の唇やオトガイに力を入れる、舌で上の前歯を押すようにすると良いですよ、と言われてもどうしていいか分かりませんよね。

そのため、歯並びを悪くする癖を取り除いたり、口の周囲の筋のバランスを整えることで歯並びが悪くなるのを防いだりする「口元の筋トレ」筋機能療法を行うことがあります。

口の中に入れるだけでこの筋トレができる装具(ムーシールドなど)もあり、状態や年齢によっておススメしております。

参考記事

口の中に入れるだけで筋トレ…と言われると、分かりにくいかもしれませんが、例えて言うなら歯並び用の大リーグボール養成ギブスみたいなものですね!

画像:http://ichinazakaclub.89dream.jp/modules/news/

着けるだけで魔法のように歯並びが治ってしまう楽ちんな方法!というより、着けると強制筋トレになるので口周囲の筋肉が鍛えられることで歯並びが治っていく…という感じです。

もちろん、正しい使い方や、適応年齢、症状やライフスタイルに応じて合う・合わないがありますので、ご興味がおありの方はお気軽にお尋ねくださいね。

まとめ

いかがでしたか?

- 歯並びが悪い原因は遺伝の場合とそうでない場合がある

- 悪い癖によっても歯並びは悪くなることがある

- 悪い癖を治すために、筋機能療法がある

次回は、

どうして歯並びが悪くなるの?~歯並びを悪くしてしまう「悪い癖」をしていませんか?~ その2 出っ歯編 をお送りします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ギネスブックに登録された「世界一多い病気」とは?

2017年6月12日

地域で、ご家庭で、かかりつけクリニックで!〇〇〇から歯を守ろう

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

6月は学校歯科健診も始まり、当院にも「学校で健診の紙をもらったので」というお子さまが多く来院されています。

お子さまが、切り取り線のついている歯科健診結果の紙を持って帰ってくると

「わー、またかー。面倒だな~」と思われる保護者の方も多いと思います。

★学校で歯科健診の紙を貰った保護者の方のよくある疑問★

- 「痛がってないし、口の中を覗き込んでも黒くなってる歯もないけれど、歯医者に行った方がいいの?」

- 「歯肉炎に〇がついているけれど子供の歯肉炎って放っておいちゃいけないの?」

- 「3か月前にも歯医者に行って虫歯は無いって言われたけど、それでも行かなきゃダメなの?」

お子様から健診結果の紙を受け取った保護者の方なら、皆さん一度はそう思われたことがあるかもしれません。

今回はそんな保護者の方の疑問にお答えしていきたいと思います。

ギネスブックに登録された「世界一多い病気」とは!?

さて、ここでクイズです!

「世界一多い病気とはなんでしょうか?」

「世界一多い病気」…実は、日本一多い病気でもあります。

国民病というか、全人類病ですね。

2001年にギネスブックに登録されて以来、ずっと首位の座を保っています。

下の4つから選んでください。

- 癌

- 虫歯

- インフルエンザ

- 歯周病

答えは……4)歯周病(ししゅうびょう)でした!

歯周病にはどれぐらいの人がかかっているの?

日本では成人の80%、約8000万人が罹患していると言われています。

小児の罹患率は?

5~9歳で35%、10~14歳で45%、15~19歳で69%の子どもに、何らかの歯肉炎の所見があると報告されています(平成23年 歯科疾患実態調査)。

びっくりな数字でしょう?

歯周病は虫歯より、ずっとありふれた病気なのです。

歯周病は歯周病菌が引き起こす「感染症」

歯周病とは?

そもそも、歯周病とは何でしょうか。

歯周病とは、歯垢の中に棲みついている歯周病菌と呼ばれる「歯肉など、歯の周りの組織を腫れさせる菌」が引き起こす病気です。

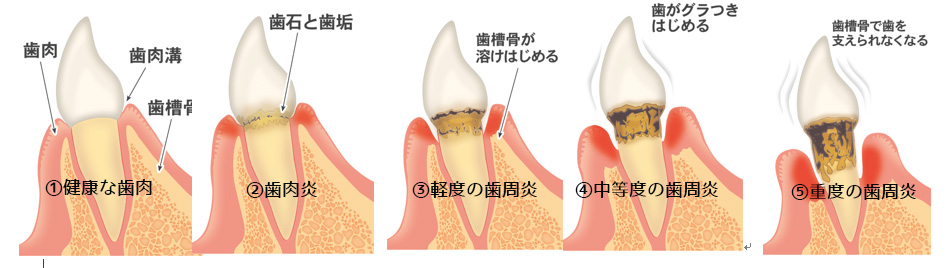

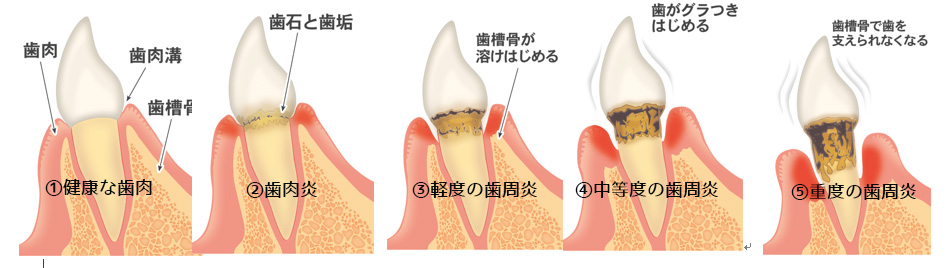

歯周病には段階があります。

以下の図を見ながらご説明していきます。

①は健康な状態です。②から順に右へ行くほど進行しています。

- 健康な歯肉…5~9歳の子供で65%、成人の20%程度の人がこの状態です。

- 子どもの多くがこの状態です。

骨には影響がまだ無く、歯肉が腫れている「歯肉炎」。

虫歯が無いのに学校歯科健診で受診を勧められるのはこの「歯肉炎」があるから、ということが多いです。

歯みがきがちゃんとできていて、汚れが少ないから歯周炎まではいかず歯肉炎でとどまっている、という訳ではありません。

転んで擦りむいてもアッと言う間に治ってしまう、子どもの高い回復力に支えられて、重症化を免れているケースが多いです。

- 30~40代になると、骨に影響が出てしまう「歯周炎(ししゅうえん)」に進行してしまう人が多くなります。

- 重症化して中等度の歯周炎になると、歯が揺れてきて、硬いものを噛むと痛みが出たりします。

- 重度の歯周炎まで進行してしまうと、いつも歯が揺れていて、食事が難しくなったり、歯が抜けてしまうこともあります。

初期は「歯茎が腫れるだけ(歯肉炎:しにくえん)」として、歯磨きしたときにじんわり血が出たりする程度ですし、子どもは回復力が非常に高いので悪化することは稀です(子どもでも歯周病を引き起こす基礎疾患を持つ場合は、その限りでありません)。

しかし、歯周炎より悪化することが少ないからと言って、ほっておくと、お子さんが将来歯みがきをがんばっても虫歯になりやすく、歯を失いやすくなってしまいます。

歯肉炎って、なぜほっておいてはいけないの?

ではここで、冒頭の保護者の方の疑問にお答えしていきたいと思います。

- 「痛がってないし、口の中を覗き込んでも黒くなってる歯もないけれど、歯医者に行った方がいいの?」

- 「歯肉炎に〇がついているけれど子どもの歯肉炎って放っておいちゃいけないの?」

- 「3か月前にも歯医者に行って虫歯は無いって言われたけど、それでも行かなきゃダメなの?」

まず、子どもの虫歯は痛みが出ないことも少なくありませんし、急性う蝕(きゅうせいうしょく)といって進行が速いタイプの虫歯は黒くなりません。

ですから、学校検診の虫歯の欄にチェックが入っていた方は急いで治しましょう。

子供の歯肉炎については、非常に旺盛な回復力に支えられて重症化はあまりしないことが一般的です。

しかし、歯肉炎になったということは、歯垢(しこう・プラーク)が十分に取れていないという証明でもあります。

歯垢の中には虫歯菌や歯周病菌がたくさん含まれています。

当然、虫歯リスクや歯肉炎リスクは高いままになります。

また、子供のころに虫歯菌や歯周病菌をたくさんお口の中で「飼っている」と、大人になっても歯垢の構成はそのまま維持されてしまうので、大人になってから虫歯や歯周病で苦労することになる可能性が高くなってしまうのです。

参考:

こどもの口の中のむし歯菌はどこからくるの?

乳歯の虫歯を予防するために気を付けたい3つのこと

定期的にメンテナンスに通っているけど、歯肉炎に〇がついてしまった…どうして?

では、3か月前に歯科医院でお口のクリーニングをした、というお子さまはどうでしょうか。

歯科健診で「歯肉炎」の判定が出たということは、クリーニングしたけど、ご自宅でのセルフケアが不十分なため再び歯のお掃除が必要なくらい歯茎が腫れてしまった、ということです。

お家でのお手入れ方法や食生活を見直す必要があります。

歯科受診して、適切なお家でのケアの方法をご相談ください。

学校歯科健診の結果で、歯科医院への受診をおススメします♪

まとめ

いかがでしたか?

- 世界で一番多い病気は「歯周病」

- 子供のころ、虫歯や歯肉炎が多いと大人になってからも歯で苦労する

- 学校歯科健診の結果で歯科受診を指示されたら、今痛みがなくても受診しましょう

こどもが歯磨きを嫌がってさせてくれません。どうすれば良いでしょうか?

2017年5月18日

こんにちは♪岩国市のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今日はお子さんの仕上げ磨きのお話していこうと思います。

仕上げみがきって何?

仕上げ磨きというのは、お子さんが自分で上手に歯磨き出来ない時期に、歯磨きトレーニングとしてのお子さん本人磨きの後に、お母さんお父さんがもう一度歯磨きをしてあげることを言います。

歯みがき嫌いのお子さんを作らないポイント

「うちの子は歯磨き、大好きですよ」というお母さんと、

「歯磨きを嫌がってしまって、全然させてくれないんです」というお母さん。

その違いはどこでしょうか?

歯みがき嫌いの原因は保護者の方による「痛い歯磨き」にある!

お子さんが仕上げ磨きを嫌がる場合の多くは、仕上げ磨きの時に歯ブラシで粘膜をこすってしまい、お子さんが「歯磨きは痛いもの」と学習してしまうことによります。

特に上唇小帯(じょうしんしょうたい)と呼ばれる、上唇と上の前歯の中央を繋ぐ部分のヒダ、ここを歯ブラシでこすってしまうと、とても痛いです。

写真はご本人・保護者の方の同意を得て掲載しています。

赤丸の部分が上唇小帯になります。

痛くない仕上げ磨きのやり方

【1】仕上げ磨きは右手に歯ブラシを持ちます。

【2】左手の人差し指で上唇小帯(赤丸部分のヒダ)を抑えて、歯ブラシが当たらないようガードして磨きます。

このような、ほんのちょっとした工夫で、お子さんの歯磨き嫌いを予防できます。

離乳食が始まったばかりの時期は、「歯みがきよりも食習慣」

離乳食が始まったばかりの時期は、虫歯予防は食生活の管理が一番大切です。

関連ブログ

卒乳が遅くなるとむし歯になるって本当ですか?

むし歯になりやすいオヤツがあると聞きましたがどんなものに注意したらいいですか?

むし歯になりにくいおやつの食べ方

歯を溶かす飲み物って?

末っ子は虫歯が多い!?兄弟の多いお子さまにありがちなむし歯のできる理由

お子さんの歯みがき習慣を上手につけるには?

離乳食が始まった頃は

理想的な歯磨きの習慣化の方法としては、

離乳食が始まったころに歯磨きトレーニングとして、歯磨き遊び、お母さんと歯磨きごっこをしたりしながら、お母さんがお口の中を見たり触ったりするのに慣れさせます。

歯磨きの歌やお遊戯をしたりした後に、歯磨き遊びをするのも良いですね。

お子さまには「しまじろう」のDVDが定番で人気があります。

こちらは「しまじろうクラブ」の自分磨きと仕上げ磨き、両方の動画です。

無料で使えるのでぜひ使ってみてください。

しまじろうはみがきアプリ

お子さんに歯ブラシをもたせたり、口に入れさせたり、お母さんが口の中を触ってみたり、痛くないようにちょっとだけ磨いてみたり。

痛くなければ、どの子も楽しく歯磨き遊びをしてくれます。

お子さんが歯みがき遊びに慣れてきたら

慣れてきたら、次は少しづつ仕上げ磨きをしてみると良いでしょう。

お子さんに「歯磨きを習慣化させる」ために自分磨きをさせてから、保護者の方による仕上げ磨きをします。

ただし、歯ブラシを口に加えて歩いたり走ったりは危ないのでさせないでくださいね。

離乳食が始まったばかりの時期の歯磨きはトレーニングと思って下さい。

お子さんの奥歯がはえてきたら

奥歯が生えてきたら、子供は歯ブラシを噛みたがります。

存分にかませてあげましょう。

お子さんに歯ブラシをかませると、歯ブラシはものの数日でボサボサになってしまいますから、子供が自分磨きでカジカジしちゃう歯ブラシと、お母さんが仕上げ磨きに使う歯ブラシを分けると良いでしょう。

歯磨きに慣れてくると、次の問題が起きます。

特に男の子や、兄弟がいる場合に多いと思うのですが、お母さんに甘えて、歯磨き中にすぐに動き出してしまう、じっくり歯磨きさせてくれない…という問題です。

これは歯磨きを嫌がって、というのではなく、単に長時間じっとしていてくれないという問題です。

素早く仕上げ磨きするコツについては、また別の機会にご説明できればと考えています。

まとめ

- お子さんの歯磨き嫌いをなくすためには、ポイントを押さえて、痛くない仕上げ磨きをこころがける

- お子さんが歯みがきをする前の年齢から「歯みがき遊び」をさせて慣れてもらうと良い

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

親知らずの抜歯は口腔外科か歯医者かどちらにかかったらいいですか?

2017年5月16日

こんにちは♪岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

前回は親知らずを抜いた方が良い場合と、抜かなくて良い場合の違いについてお話ししました。

当院での親知らずの抜歯は、当院の設備で安全に行える範囲で行っております。

技術的には、私は親知らずの抜歯は割と得意なのですが、きちんとした設備でいつも安全に行えることが医療だと考えています。

当院の設備で完全に安全性を担保できないと判断した親知らずの抜歯については、広島大学病院や徳山中央病院などの口腔外科に紹介を行い、抜歯後の消毒や抜糸は当院で行っております(ご希望の方のみ)。

今回は、大学病院口腔外科などにご紹介が必要な親知らずの抜歯について、お話していこうと思います。

骨削除を伴う、横を向いて埋まった親知らずの抜き方

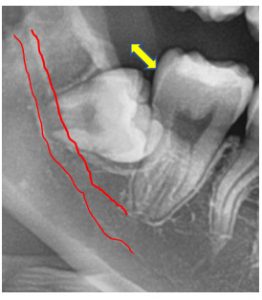

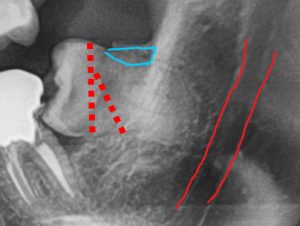

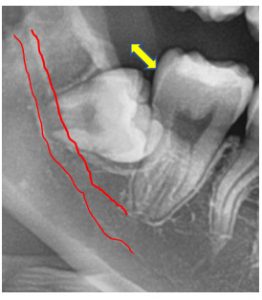

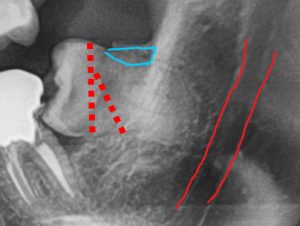

さて、下の写真をご覧ください。

いずれも、横を向いて埋まったまま、生えてくることはまず無い状態の親知らずです。

症例1 10代のAさんの親知らず

写真は全てご本人の同意を得て掲載しています。

10代のAさんの親知らずです。

親知らずの根っこはまだ未完成です。

親知らずの根っこの近くに、白い二重線が見えますね。

これは「下顎管(かがくかん)」と言いまして、歯や唇の神経や血管がまとめて入っている重要な管です。

下顎管(かがくかん)を赤でマークしました。

この神経と血管の束は抜歯時に傷つけないようにしないといけません。

黄色の矢印の幅が、歯肉をめくったときに歯が見える部分です。

ほぼ、骨に埋まっている感じですね。

黄色の矢印のスペースから、埋まっている親知らずをそのまま抜くのは不可能です。

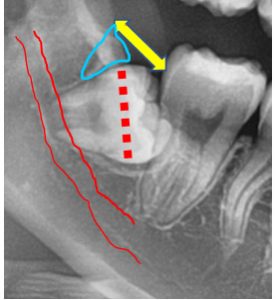

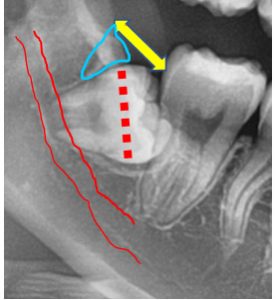

手順としては、

歯肉をしっかりと広くめくってから、青色の部分の骨を削り取って、親知らずを取り出せる窓を広げます。

黄色の矢印が大きくなりましたね。

しかし、まだ親知らずを丸ごと取り出すことはできません。

点線の部分で、黄色の矢印の部分から取り出せる大きさにするために、骨に埋まった親知らずを切り分ける必要があります

(このやり方を分割抜歯(ぶんかつばっし)といいます)。

無事に親知らずを取り出せたら、中に抗生剤(必要に応じて止血剤も)を入れて、歯肉を縫います。

Aさんの親知らずはとりわけ深く、下顎管(かがくかん)と接している、または、非常に近い位置にあるので、分割抜歯が難しいケースになります。

下顎管の位置と、親知らずの位置をあらかじめ三次元的に確認する必要があると思われますので、事前のCT撮影は必須となるでしょう。

歯を抜くのに、どうしても骨の削除量も大きくなりますので、術後少し腫れやすいかもしれませんね。

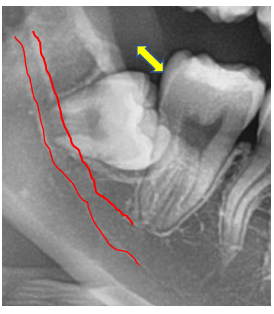

症例2 Bさんの親知らず

こちらのBさんは、親知らず横を向いた状態で中途半端にお口の中に生えていて、親知らずの噛み合わせ面にも手前の歯の奥側の面にも、虫歯が出来てしまっています。

親知らずを抜いて、傷の治りを待ってから、

手前の歯の虫歯を治す方針となりました。

赤の実線が下顎管(かがくかん)です。

親知らずの根っこから距離がありそうですね。

青の線の部分の骨を削除して、赤の点線の部分を切り分けると抜歯できそうです。

当院では骨削除を伴う分割抜歯はほとんど行っておりません。

大学病院口腔外科等へ紹介を行っている抜歯

- CTでの術前診断で、親知らずの位置と下顎管の位置を確認する必要がある場合

- レントゲン上でも親知らずと下顎管の位置が近いと判断できる場合

- 歯肉の切開が大きい、骨削除がある、など侵襲が大きい術式になると予想される場合

これらの場合は、CT検査や点滴などができて、不測の事態があっても全身管理が出来る医師が待機している環境での抜歯が好ましいと考えているからです。

最近は病院口腔外科の方も一般歯科との連携強化をしてくれていますから、

患者さまのご負担も少なくなっています。

つぼい歯科クリニックの病院口腔外科との連携の流れ(親知らずの抜歯の場合)

<広島大学病院に行く場合>

抜歯のご希望候補日を第3候補までスタッフにお伝えください。

↓

当院より患者さまへお電話等でご連絡致します。

<お伝えする内容>

- 決定した抜歯日

- 抜歯日の次の日、当院で抜歯後消毒される場合は、ご予約時間をご相談

↓

広島大学病院口腔外科で抜歯

↓

つぼい歯科クリニックで抜歯部位の消毒(次の日または2日後)

↓

つぼい歯科クリニックで抜糸(1週間後)

<広島大学病院口腔外科で親知らずの抜歯を行う、会社員の方のよくあるスケジュール>

金曜に広島大学病院口腔外科で抜歯

↓

翌日土曜につぼい歯科クリニックにて消毒(約20分)

↓

翌週土曜につぼい歯科クリニックにて抜糸(約20分)

<徳山中央病院口腔外科に行く場合>

徳山中央病院口腔外科に受診(予約なし)

抜歯の予約をしていただきます。

↓

抜歯日をお電話等で当院へご連絡いただき、次の日または2日後に消毒の予約時間を決定

↓

徳山中央病院口腔外科で抜歯

↓

つぼい歯科クリニックで抜歯部位を消毒(次の日または2日後)

↓

つぼい歯科クリニックで抜糸(翌週)

いかがでしたか?

「この親知らずは抜いた方が良いですよ~」とクリニックで言われたことのある方の、ご参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

親知らずを抜歯する?しない?

2017年5月13日

そもそもどうして親知らずを抜いた方が良いと言われることがあるの?

こんにちは、つぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今日は「生えてこなければいいのに~…」と言われる歯No.1、親知らずに関するお話です。

親知らずは別名「智歯(ちし)」とも言い、18~24歳ころに生えてくる3番目の奥歯です。

原始人にはちゃんと親知らずが生えていたのをご存知ですか?

親知らずは、原始人のころはちゃんと生えそろっていた人が多かったことがわかっています。

しかし時代と共にちゃんと生えなかったり、横を向いて生えてきたり、そもそも最初から作られなかったりするようになりました。

なぜ時代とともにちゃんと生えなくなったのでしょうか?

顎の大きさと親知らず

原始人は硬い生の食べ物をガリガリと食べていたので、幅広のしっかりした顎をしていました。

顎がしっかりしていたので、親知らずが生えるスペースがちゃんとありました。

しかし、人間が加熱調理をするようになってから、1000年単位のゆっくりしたペースで人類の顎は退化しました。

その結果、顎が小さくなり、親知らずが並ぶスペースが足りなくなってきてしまったのです。

顎がほっそりしていると親知らずが生えるスペースが足りなくなる?

歯は、先に生えてくる歯の方が良い位置を占めてしまいます。

よって、顎がほっそりした方は、最後に生えてくる親知らずの生えるスペースが足りなくなってしまいます。

スペースが足りないと上手く生えてこなかったり、歯が横を向いてしまったりします。

親知らずが横を向いて生えていると、どうして良くないの?

下の写真は、親知らずが横を向いている写真です。

写真はご本人の許可を得た上で掲載しています。

左端の親知らずが、生えるスペースが足りないために横を向いてしまっています。

この患者さんはまだ十代で、親知らずの根っこが完成していません。

根っこがどんどんできていっても、手前の歯に引っかかっていますから、生えてくることはありません。

では、こういった親知らずを置いておくと、どんなリスクがあるでしょうか。

①手前の歯に虫歯を作ってしまう

写真はご本人の許可を得た上で掲載しています。

これは本当に残念なことです。

横を向いている親知らずと、その手前の歯の間はお手入れが非常に難しく、虫歯にしてしまう方がとても多くいらっしゃいます。

しかも、手前の歯の歯茎より下の部分に虫歯ができることが少なくありません。

その場合、痛みが出るまで虫歯があると本人が気づかないばかりか、治療しても予後が悪いこともあります。

②下顎の前歯の歯並びが悪くなってしまう

これも全ての方がというわけではありませんが、特に女性では珍しくありません。

「若い時は歯並び悪くなかったのよ~。歳をとったら、なんだか前歯がガタガタになっちゃってね…」と年配の方がおっしゃっているのを耳にしたことはありませんか?

歯は常に、顔の真ん中に動こうとする性質があります。

例え歯茎の中に埋まっている歯でも、その性質は消えません。

ゆっくりと親知らずが手前の歯を押すために、奥歯が少しづつ手前にズレて、前歯の歯並びを悪くしてしまうことがあります。

③矯正治療の後、歯並びを逆戻りさせてしまう

これも②と同じ理由によります。

せっかく時間と費用をかけて歯並びを治したのに、十数年後に後戻り…は悲しいですよね。

矯正治療をなさる方の場合は、あらかじめ親知らずを抜くことをおススメしております。

抜かなくても良い親知らずの条件は?

- まっすぐ生えていて、手前の歯に悪さをしていない

- お手入れができている

- 矯正治療の予定が無い

この条件を満たしている時は、親知らずを抜かねばならない理由がありません。

虫歯や歯周病にならないように、お手入れを続けていきましょう。

やっぱりMI!~時には守るために抜かねばならないこともある~

痛くならないかぎり、できれば抜きたくないのに、

歯医者で「抜きましょう」と言われることが多い、親知らず。

逆に言うと、ご本人に自覚はないけれど、抜かねばならない状態であることが少なくない歯とも言えます。

「親知らず以外の他の歯や歯並びを守るため」に抜く必要がある親知らずを抜くのも、また一つのMI(ミニマル・インターベーション=侵襲を最小限に留める治療の取り組み)の一つと言えるでしょう。

ご自身のお口の中の親知らずが抜いた方が良い状態かどうかが分からない、という場合はお気軽にご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

- 生えるスペースが足りないと親知らずは真っすぐ生えてくることができない。

- 他の歯や歯並びを守るために、親知らずを抜いた方が良いことある。

- 自分の親知らずが抜いた方が良いかどうか分からない場合はご相談を!

最後までお読みいただきありがとうございました。

歯がへこむ!?虫歯じゃないのに歯が溶ける酸蝕症(さんしょくしょう)

2017年5月6日

こんにちは♪岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今回は、健康に良いと思って毎日実践していることが、実は歯にとっては良くないケースもある、という内容をお話ししていきます。

健康に良いと思って続けている食習慣が引き起こすこともある「酸蝕症(さんしょくしょう)」

さて、唐突ですがクイズです!

ヨーグルト、黒酢飲料、フルーツと野菜のスムージー、ざくろドリンク、アサイージュース、乳酸菌飲料、ワイン…

共通点は何でしょうか?

何となく、健康に良さそうなイメージがありますね。

ワインはともかく、他のものは朝食代わりや朝食のお供に毎日続けている方も多いのではないでしょうか。

では次に、上記の食品を日常的に摂取される習慣をお持ちの方のお口の写真が、こちらです。

いかがですか?すこし、歯の形が普通と違うところがわかりますか?

黄色矢印の部分が大きく凹んでいるんです。

虫歯ではありません。

これは「酸蝕症」と呼ばれる病気です。

ここで冒頭のクイズに戻りましょう。

答え 共通点は「酸性」であること。

しかも、健康に良い印象があることから、日常的に摂取されることが多い食品達です。

以前、歯を溶かす飲み物についてお話していますので、興味がおありの方はぜひそちらもご覧ください。

歯磨きをちゃんとしていても歯が溶けてしまう病気、酸蝕症(サンショクショウ)とは?

歯は、カルシウムを主成分としています。

カルシウムは酸に溶ける性質があります。

小学生のころ、貝殻をお酢につけると泡が出る…という実験を理科の授業でされた方は、ピンとくると思います。

当院の内覧会においで下さった方は、お酢につけてゴムボールのようになった生卵の殻の展示物を思い出してください。

歯も貝殻も卵の殻も、石灰化物と呼ばれるカルシウムを主成分にしていて、お酢などの酸には溶けてしまうのです。

そう、酸。

酸性の飲み物や食品には、歯は溶けてしまうのです。

ジュースやコーラのように甘酸っぱくて「いかにも体に悪そう」な飲み物や食品の場合は、皆さん注意されるのですが…酸蝕症は健康に気遣って体に良い習慣を頑張っておられる方にとって盲点のような病気なのです。

健康習慣は続けながら、酸蝕症を防ぐには?

さて、健康に良いこれらの食習慣をお持ちの方、全員が酸蝕症になっているかといいますと、もちろん違います。

食べ方・飲み方を工夫することで酸蝕症は防ぐことができます。

酸蝕症にならない工夫

- だらだら飲まない。飲んだ後、お茶や水などの中性のものを飲む、うがいする。

最も手軽な方法です。

酸性の食べ物・飲み物がお口の中に長く滞在しないよう、だらだらと飲まないこと。

また、早めに洗い流してしまうことで歯が酸に晒される時間が減ります。

- 飲食後、すぐに歯を磨かない。

サッとうがいして、30分程度、時間をあけてから歯磨きする。

酸性度の強い飲食物をとったあと、歯の表面はわずかに溶けて、粗造になっています。

その弱った状態の歯を歯ブラシでゴシゴシ磨くと、歯の表面が削れてしまいます。

「食後すぐに歯みがきすると歯が傷ついてしまうという」報道について

少し前に「食後すぐに歯磨きすると歯が傷ついてしまう」というフレーズが盛んに言われた時期がありました。

日本では「食後早めに歯磨きしましょう」というのが常識とされていただけに、この研究報告はショッキングに報道されました。

この研究報告は、食事のお供に炭酸飲料を飲む習慣が盛んなアメリカのものです。

実験の手順は、

まず「実験用の歯のかけら」を炭酸飲料に90秒間浸します。

この「実験用の歯のかけら」を人の歯に貼り付けて、直後に歯磨きする群と、時間が経ってから歯磨きする群に分けます。

そして、この二つの群のそれぞれの「実験用の歯のかけら」の傷み具合を比較しました。

結果は、直後に歯磨きをした群の方が歯が傷ついたというものになりました。

この「実験用の歯のかけら」は、「象牙質(ぞうげしつ)」という歯の中身の部分を切り出したもので、お口の中の歯と全く同じものとは言えません。

また、実験の背景にある、日本とアメリカの食習慣の差を無視して、アメリカの研究報告を日本に当てはめるのも適切でないと思います。

しかし、日本でも「酸性の飲み物を習慣的に飲む」習慣のある方に関しては、話が別となります。

酸蝕症の人は歯みがきを食事の30分後にした方が良い

もう一度、酸蝕症の歯を見てみましょう。黄色の矢印の先に、少し暗い色合いの凹みがありますね。

酸によって歯の内側の構造である「象牙質」が露出してしまっている状態です。

(象牙質は歯の表面のエナメル質と比べて、色が黄色く暗めの色合いです)。

酸蝕症の方は、アメリカの実験の通り、むき出しになった象牙質が酸にさらされる状態になることがあるので、酸性の飲食物を口にした場合、歯磨きは30分ほど後にした方が良いでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

- 健康によい飲み物でも、酸性の飲み物は歯を溶かしてしまうことがあるので注意が必要

- 健康に良い酸性の飲料を習慣的に飲むためには、酸蝕症にならないために工夫が必要

自分が酸蝕症になっているか不安、という方は一度、ご相談にいらしてくださいね。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

不良補綴物(ふりょうほてつぶつ)ってな~に?

2017年5月1日

こんにちは、岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今日は古くなって悪くなった歯の被せ物についてのお話です。

皆さんは、歯科医院で「被せ(かぶせ)のラインと歯茎が合わなくなってますね」と言われたことはありませんか?

写真は本人の許可をいただいた上で掲載しています。

この写真は、何年も前に治療した前歯の様子です。

歯茎のラインと被せ物のラインが一致しておらず、黒いラインが見えています。

この被せ物は保険の「硬質レジン前装冠(こうしつれじんぜんそうかん)」といい、金属の裏打ちの上に白いプラスチックで覆っているものです。

こちらの患者さんはとても丁寧に歯をお手入れされていらっしゃるので、歯茎は全体的に綺麗なピンク色ですが、不良補綴物のあたりだけ歯茎が少し腫れぼったく、赤黒くなっています。

歯茎と冠の境目の部分がへこんでいて、そこに汚れが溜まりやすくなった結果、合っていない冠の部分だけ歯茎が炎症を起こしています。

写真は本人の許可を得た上で掲載しています

2枚目の写真は、同じ患者さんに新しい被せ物を入れた後にとったものです。

被せ物と歯茎のラインが調和していて、歯茎も健康的なピンク色になり、キュッと引き締まってるのがお分かりになりますか?

(被せ物:セラミック焼き付けジルコニア冠)

どうして被せ物が合わなくなるの?

歯茎に炎症が起きて歯周病になれば歯茎が下がってしまいますし、歯茎が下がって冠と歯茎の間にできた帯状の隙間(歯の根が露出している状態)が虫歯になってしまう場合もあります。

歯の汚れやすく、お手入れが難しいところは全部で4つ

- 噛み合わせの溝

- 歯と歯の間

- 歯と歯茎の境目

- 歯と詰め物の境目

「被せ物と歯茎の境目」は、「歯と歯茎の境目」と「歯と詰め物の境目」の両方であるので、ただでさえお手入れが難しく虫歯や歯周病の原因となる歯垢が残りやすいのです。

被せ物・詰め物を入れたらその歯の虫歯治療は終わりですが、被せ物と歯と歯茎のメンテナンスの始まりでもあるのです。

詰め物の場合、噛み合わせの面が「合わなくなっている」ことも多い

次は、詰め物の場合を見てみましょう。

こちらの患者様は咬む(かむ)力の強い男性。

金属の古い詰め物は、2つとも歯と詰め物の境目に隙間ができてしまっています(黄色矢印)。

写真は本人の許可を得て掲載しています。

この方は隙間から虫歯菌が入り込んで、詰め物の下に虫歯を作っていましたので、詰め物のやり替えになりました。

ご本人の希望により白い詰め物になっていますが、虫歯による詰め物のやり替えは保険でもできます。before 左:メタルインレーとFMC(フルメタルクラウン)、aftere 右:E-maxインレーとセラミック焼き付けジルコニア冠

やっぱりMI(ミニマル インターベーション)!歯を守る取り組みを始めましょう

以前、MIのお話をさせて頂きました。

なるべく削らない、抜かない治療を目指して①

なるべく削らない、抜かない治療を目指して②

MIとは、なるべく削らない、できるだけ歯を残すよう努力する治療であり、当院の理念の一つでもあります。

具体的には

- なるべく削る量が少ない治療法を選ぶ

- 初期虫歯が削って治さねばならない程の虫歯に進行しないよう管理する

- そもそも虫歯を作らない

- 一度治した歯をもう一度虫歯にしない

という考え方です。

定期的な歯科受診やご家庭でのフッ素の使用、長持ちする詰め物・被せ物を選ぶなど、出来る範囲での歯を守る取り組みを始めることをオススメします♪

まとめ

- 不良補綴物(合わなくなった被せ物や詰め物)をそのままにしておくと、虫歯や歯周病になりやすくなる。

- やっぱりMI!歯を守る取り組みをオススメします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

いびきと睡眠時無呼吸症候群の治療・改善法について

2017年4月22日

こんにちは。岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

突然ですが、質問です。

いびきをかかずに眠れるとしたら、どうですか?

同じ部屋に寝ている家族もぐっすり眠れたり、目覚ましを使わなくてもいつもより自然と目が覚めるかもしれません。

明るい日差しが目に入って起きたり、小鳥のさえずりが聞こえて目がさめたり、気持ちの良い朝の空気を感じられるかも…

そうなったら素敵ですね♪

前回はイビキの仕組みと睡眠の質についてのお話をしました。

いびきの原因って?~音が鳴るメカニズム~

寝ている時は下顎と舌が気道を圧迫します。

太ったり歳をとったりすると寝ている時に気道がさらに狭くなりやすく、イビキが出やすい、という内容でした。

寝ている時に気道が狭くなり、睡眠中の呼吸が十分にできないため眠りが浅くなり、日常生活に支障をきたす病気として、睡眠時無呼吸症候群があります。

睡眠時無呼吸症候群(すいみんじむこきゅうしょうこうぐん)とは?

眠っている間(7時間)に10秒以上の無呼吸が30回以上ある状態を睡眠時無呼吸症候群と言います。

気道が狭くなっているために睡眠中の呼吸が十分にできずに眠りが極端に浅くなり、日常生活に支障が出る可能性があります。

睡眠時無呼吸症候群になると起こる症状

- 眠りが浅くなって疲れが取れない

- 集中力が低下

- 昼間に眠くなる/昼間に居眠りしてしまう

この病気が社会的に注目されるようになったきっかけは、2003年の山陽新幹線での運転手の居眠り運転だったと記憶しています。

睡眠時無呼吸症候群によって昼間に集中力が低下した結果、運転手さんが居眠り運転してしまった事件ですね。

事件が大きく報道された直後、私の父も病院で睡眠時無呼吸症候群の診断を受けたので、我が家にとっても大きなできごとでした。

父のイビキがとても大きいことはもちろん知っていましたが、生真面目で仕事熱心な父は日中に眠そうなそぶりを見せなかったので、それが病気のサインであるとは家族の誰も気づかなかったのです。

報道を見た父に「この病気かもしれないから、夜中に呼吸が止まってるか見ててくれない?」と頼まれ、寝ずの番で父の無呼吸の回数を数えた翌朝に病院受診を勧めた記憶があります。

ちなみに、寝ずの番で無呼吸の回数を家族が数えなくても、内科や耳鼻科などの病院に受診すればちゃんと検査で調べてもらえますので、もしかして睡眠時無呼吸症候群かも?と思ったら病院・診療所への受診をお勧めします。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の改善法

1.痩せる

太っていてSASがある方は、痩せて気道を圧迫する脂肪の量が減ると、症状の軽減がみられる場合があります。

「私は睡眠時無呼吸症候群かも!?でも、病院に行く時間しばらく作れないなぁ…」と思った方で、スリムでない方は試してみる価値があるでしょう。

2.寝酒や、夕食後の深酒を避ける

舌は筋肉の塊で、筋力低下により舌根沈下(ぜっこんちんか)が起きやすくなるというお話を前回しました。

加齢による筋力低下の他に、舌の筋力低下を起こすもう一つの原因になるもの…それはお酒です。

お酒を飲むと、ちょっと力が入りにくくなりますよね。

舌の筋肉も同じように力が入りにくくなり、重力に引っ張られて気道を押しつぶしやすくなってしまいます。

寝酒や夕食後の深酒は睡眠時無呼吸症候群を悪化させやすいので、日常的な習慣としては避けた方が良いでしょう。

3.物理的に鼻に加圧した空気を送り込む(CPAP シーパップ)

CPAP(シーパップ)は、気道が閉塞していても物理的に加圧した空気を送り込んで呼吸させる方法で、最も一般的な睡眠時無呼吸症候群の治療法ともいえるでしょう。

こちらは鼻にマスクを固定して寝ます。

画像 日本呼吸器学会 https://www.jrs.or.jp/modules/citizen/

画像 日本呼吸器学会 https://www.jrs.or.jp/modules/citizen/

後ほどご説明する、歯科で作成する睡眠時無呼吸症候群用のマウスピースを口に装具を入れるのと、「どっちが楽ですか?」と聞かれることも多いのですが…

どっちもどっち、でしょうか。

私の父はこちらを使用していますが、慣れるまでは「寝るために装置をつけているのに、装置が気になって寝れない…」と嘆いておりました。

ですが、人工呼吸器のように空気を送り込んでくれる装置なので、確実性では最も優れた治療法と言えるでしょう。

長所:確実性が高い。

短所:

- CPAPを購入する場合と、レンタルする場合があるが、いずれも口腔内装具より高額。

- 慣れるまで不快感がある。

- 装置が大きいので、旅行などの時に持ち運びが大変。

4.口腔内装具(マウスピース)で舌根沈下を防ぐ

歯科で舌根沈下を防ぐための口腔内装具(マウスピース)をオーダーメイドで作ることができます。

内科などの病院・診療所の診断書を書いてもらってから歯科で口腔内装具を作る場合、健康保険適応になります。

まずは医科(睡眠外来、呼吸器科、循環器科、耳鼻科など)への受診をお勧めします。

口腔内装具の作成費用は3割負担で型取りと噛み合わせの記録に1600円程度、装具に5500~7000円程度です。

歯科で作る睡眠時無呼吸症候群用の口腔内装具(マウスピース)

長所:

長所:

- 装置が小さいので持ち運びに便利。2回の受診で装置が完成する。

- CPAP(シーパップ、睡眠時無呼吸症候群用の空気を送るマスクのこと)より安価。

短所:

- 慣れるまでは不快感がある。

- 慣れないうちは睡眠中に外れることがある。

「入院なんて時間的に無理!手っ取り早く装具が欲しい!」という方は、当院では自由診療(保険診療の10割負担にはなりますが)でお引き受けしておりますので、気になる方はご相談ください。

ちなみに不快感の程度は下顎を前に出す量と、個人の感じ方によるかと思います。

イビキ軽減の目的で使用する場合は上下の前歯を突き合わせで噛む程度で良いでしょうが、気道をしっかり広げるため下顎を上顎より前にまで持っていく必要があるときなどは慣れるまではそれなりに不快感があるかと思います。

私の母はイビキ防止と快眠のために、下顎を少し前に出したこの装具を使用しておりますが、初日から不快感は特になかったそうです。

まとめ

- イビキがあり、眠りが浅くなっている方は睡眠時無呼吸症候群の可能性がある

- 睡眠時無呼吸症候群の人は、痩せたり寝酒を避けたりすることで改善の可能性もある

- マウスピースやCPAPなどの治療法で、睡眠中の呼吸をサポートすることができる

治療法もいろいろありますが「もしかして自分は睡眠時無呼吸症候群かも?」と思われた方は、まずは医科または歯科にてご相談されてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

いびきの原因って?~音が鳴るメカニズム~

2017年4月8日

イビキの仕組みと睡眠の質のお話

こんにちは!つぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

すっかり暖かくなってきましたね。朝に布団から出たくなくなる季節は過ぎ、心地よい春の朝を皆さん楽しんでおられるかと思います。

「歳をとったら、眠りが浅くなって朝が眠い…」

「太ってから妻にイビキがうるさいと言われる…」

「ときおり、自分のイビキで目が覚める…」

「春の朝は花粉症がつらいので嫌いです」

おや、春眠暁を覚えずどころでない方々がいらっしゃいますね。

最後の花粉症のお話はまた、別の機会を設けさせていただくとしまして、今回はイビキについてお話です。

どうしてイビキは出るの?

そもそもイビキってどうして寝ている時だけ鳴るの?

そもそも、どうして息をするだけで音がでるのでしょうか。

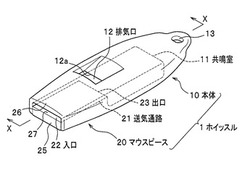

息を吐くだけで大きな音が出るなんて、まるでホイッスル(笛)のようですよね。

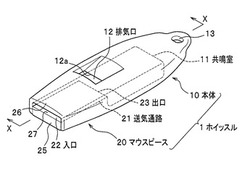

これはホイッスルの構造です。

画像:http://www.ekouhou.net/

マウスピースと書いてあるところが口をつけて息を吹き込むところです。

ここから息を吹き込んで、排気口から息が抜けていきます。

この排気口に細い羽根のようなパーツがあり、この細い羽根の部分に息が当たると風切り音が鳴ります。

奥の共鳴室でこの風切り音が共鳴して、大きな音が鳴るんですね。

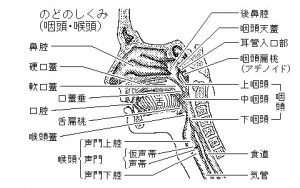

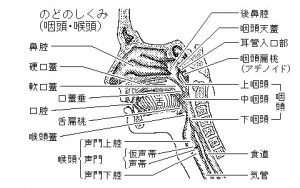

さて、次はヒトの喉の構造です。

画像:https://kotobank.jp/

上顎の喉のすぐ近くには軟口蓋(なんこうがい)といい、その先端に口蓋垂(こうがいすい)が垂れ下がっています。

軟口蓋のお向かいには舌がありますね。

ホイッスルとちょっと構造が似ていませんか?

鼻の穴や口がマウスピース、口蓋垂がある部分が排気口の羽根、鼻の孔が共鳴室です。

なぜ起きているときにはイビキが出ないの?

起きているときは頭が直立していますから、下顎と舌は重力で下に引っ張られ、気道は広い状態です。

気道が広ければホイッスルの排気口のように風切り音が出る場所がなくなります。

一方、寝ている時は横になっていますから、下顎と舌は重力で下に引っ張られ、気道を押しつぶして塞いでしまいます(舌根沈下)。

舌根沈下により狭くなった気道と口蓋垂の部分がちょうどホイッスルの排気口のような形になって風切り音が出ます。

これがイビキの正体です。

イビキが悪化する要因は何?

冒頭のお悩みに戻りましょう。

「歳をとったら、眠りが浅くなって朝が眠い…」

「太ってから妻にイビキがうるさいと言われる…」

「ときおり、自分のイビキで目が覚める…」

どうして、歳をとったり太ったりしたらイビキが出やすくなるのでしょう。

また、イビキが出ると眠りが浅くなるのでしょうか。

舌は筋肉の塊

他の場所の筋肉と同じく、舌も加齢により筋力低下します。

すると重力に抵抗して同じ位置に留まる力が弱くなりますから、睡眠時の舌根沈下は大きくなります。

舌が大きく沈み込めば、その分気道が大きく圧迫されます。

また、太ると喉周りについた脂肪が物理的に気道を細くしてしまいますので、ちょっとの舌根沈下でも気道が強く圧迫されてしまうのです。

イビキが出るようになると、眠りが浅くなった

これはイビキが眠りを浅くするというより、気道が狭くなることによって睡眠時に十分な呼吸ができないことによることが多いです。

この状態が悪化したものが「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」といって、寝ている間に十分に呼吸できないため眠りが極端に浅くなってしまう病気です。イビキはそうした病気のサインでもあるのです。

まとめ

- 寝ている時にいびきが出て、起きている時はいびきが出ないのは舌根沈下による

- 舌は筋肉なので、加齢とともに筋力が衰え、舌根沈下しやすくなる

- 太ると脂肪が気道を細くするので、少しの舌根沈下でも大きく気道を塞いでしまう

- 気道が塞がれた状態は呼吸がしにくいので睡眠が浅くなる

いかがでしたでしょうか?

さて、次回は「イビキと睡眠時無呼吸症候群、そしてその改善法」をテーマにお送りいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

子どものマウスピース矯正~お子様の歯並びを取り外しできるマウスピースで治す~

2017年3月24日

乳歯がある時期のプチな矯正「マウスピース矯正」

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

新学期間近の季節ということで、当院でも歯列矯正を希望される方が多いです。

以前、矯正の種類についてご説明しましたが、

参照 歯列矯正はどんなものがあるの?

お子様の治療は「Ⅰ期矯正」でまとめてしまっていました。

本日は、お子様の矯正治療(Ⅰ期矯正)のうち、いちばんお手軽な既成のマウスピースを用いた治療についてご説明したいと思います。

お手軽と言っても、適応症例であれば非常に効果的に歯並びを治すことができます。

この写真はご本人の同意を得て使用しています

こちらは4歳の受け口のお子さまの写真です。

噛んだ状態で、上の歯の前に下の歯が出ています。

受け口ではありましたが、骨格的な問題がまだ無い状態です。

受け口を治すため、半年間、ムーシールドという受け口のお子様用のマウスピースを用いて頂きました。

写真はムーシールドというマウスピースです。

こちらは半年後の写真です。

綺麗に受け口が治りました。

※全てのお子様の受け口がこの装置1つで治るというわけではありません※

お子様のマウスピース矯正の種類

目的や年齢などによって、様々な種類から装置を選択します。

選択のポイントは以下の通りになります。

- 受け口を治す装置、顎を広げる装置、噛み合わせを浅くする装置など目的の違い

- ソフトシリコン製のマウスピースから、芯有りシリコンタイプ、ハードタイプなど、材質の違い

- 既成のもの、型取りしてオーダーメイドで作る物

- そのまま使用するだけのもの、ネジが埋め込まれているもの

お子様のマウスピース矯正の特徴

長所

- 取り外しできるので、食事制限が無い

- 外した状態で食事ができる

- 外して歯磨きできるので衛生的

- 人と会う時は装置を外せるので見た目が綺麗なままでいられる

短所

- 正しい使用法で装着しないと効果が無い

- サボることができてしまう⇒サボると治らない

- 本人の根気が必要

ちゃんと使用しさえすれば効果が出る!という症例でも、ご本人の協力が得られずに結局固定式に変更…というケースも無いわけではありません。

お子様ご本人は歯並びを気にしているわけじゃありませんから、大人の矯正のようにはいきません。

固定式はその点、お子様本人の意思では装置を外すことができませんので、本人の努力や協力に頼らずにすむ利点があります。

小児矯正は、当院の小児歯科専門医も得意としている治療ですので、ご興味をお持ちの方はお気軽におたずねください。

まとめ

小児矯正の1種であるマウスピース矯正は、適応症例の方に正しく使用していただくと非常に効果的に歯並びを治すことができる。

適応症例かどうかを知りたい方は、お気軽にご相談ください。