歯科医院のお仕事 ~医療事務編~

2025年3月5日

こんにちは、岩国の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は歯科医院のお仕事シリーズの第3弾、「医療事務」編です!

医療事務スタッフの仕事内容や、どんな人がなるのか、どういう人に向いた仕事なのかなどについて、ご紹介していきます。

過去のお仕事シリーズはこちら

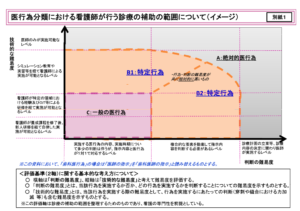

歯科医師と歯科衛生士の業務範囲って、どうちがうの?

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6895

歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。

~患者さんへも自分たちにも〜

https://tsuboidental.com/blogs/archives/6922

はじめに

現代の歯科医院では、チーム医療が重要視され、多職種が協力しながら業務を遂行しています。

それにより、それぞれの専門職が自身のスキルを最大限に活かしながら、質の高い医療を提供することが可能になります。

ここでは、歯科以外の病院医療事務まで範囲を広げず、歯科医院での医療事務というテーマでお話しします。

1 医療事務の仕事内容

一般的には、医療事務は歯科保険制度や保険請求に関する専門知識を持ち、歯科医師をサポートする役割を担っています。

医療事務には国家資格がないので、業務内容に明確な定義はありません。

そのため、業務内容や求められるスキルも、各病院・診療所によって、同じではありません。

ある医院では、一般事務と区別する目的で、受付担当者を医療事務と呼んでいたり、

またあるクリニックでは、保険算定に関する専門家的な位置づけで、ドクターや院内の保険診療に係る人に注意やアドバイスを行っている人を医療事務と定義していることもあります。

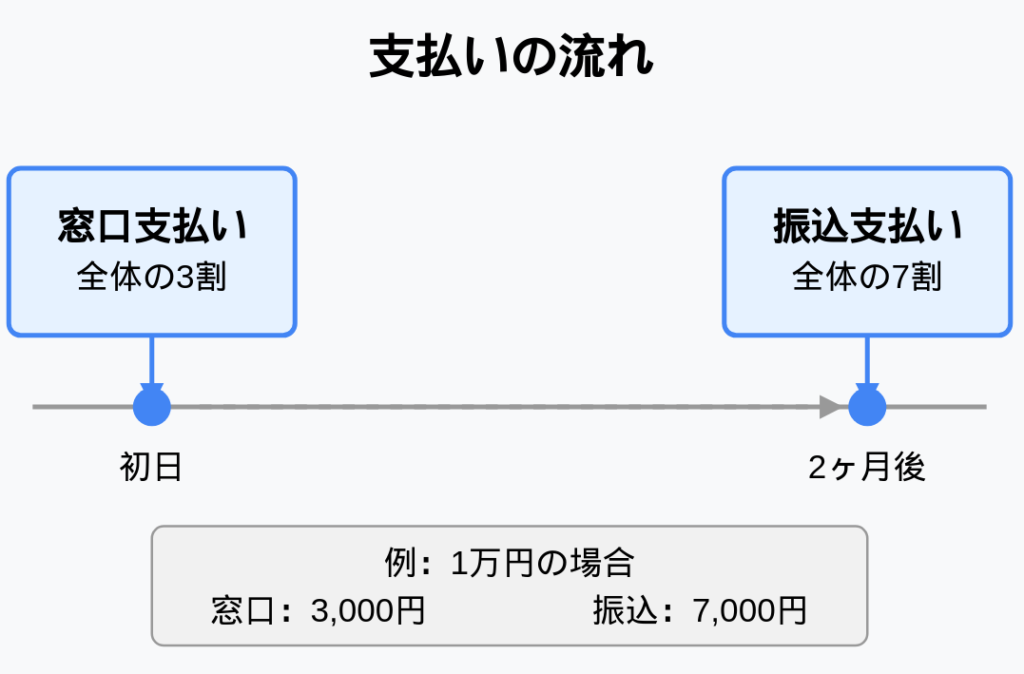

保険のルールのおおまかな流れ

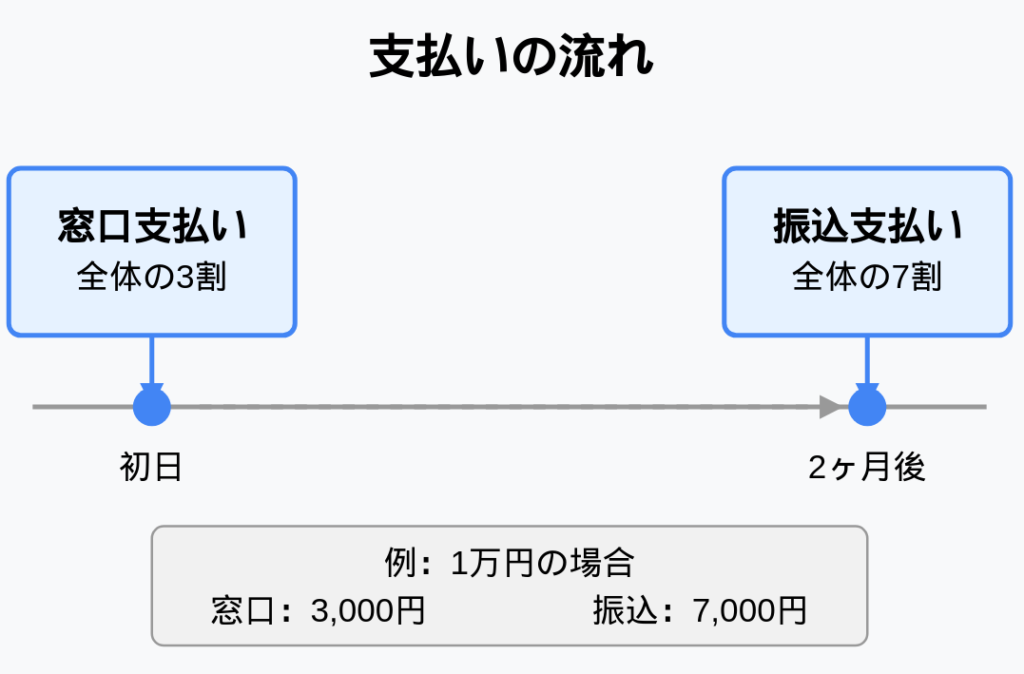

日本の医療保険の流れは、ざっくり言うと次のとおりです。

保険のルールに従って算定を行った場合

o 治療当日、患者さん本人から負担割合分の費用を窓口で支払ってもらう

o 約2ヶ月後に、残り7割から10割の金額を、各保険者(国保や支払基金など)が医療機関に振り込む

3割負担の人の場合

保険のルールに従った算定ができない場合(算定に誤りがある場合や保険証番号が違う場合など)

o 保険者から支払いを拒否される

o 結果として、歯科医院でかかった材料代や人件費、技工代が赤字になる可能性がある

とても難解な日本の保険制度

日本の歯科保険制度は「療養担当規則(りょうようたんとうきそく)」に従って運用されています。

しかし、この規則を読むだけでは、具体的にどのように保険算定を行うのか、歯科医師でも理解が難しいです。

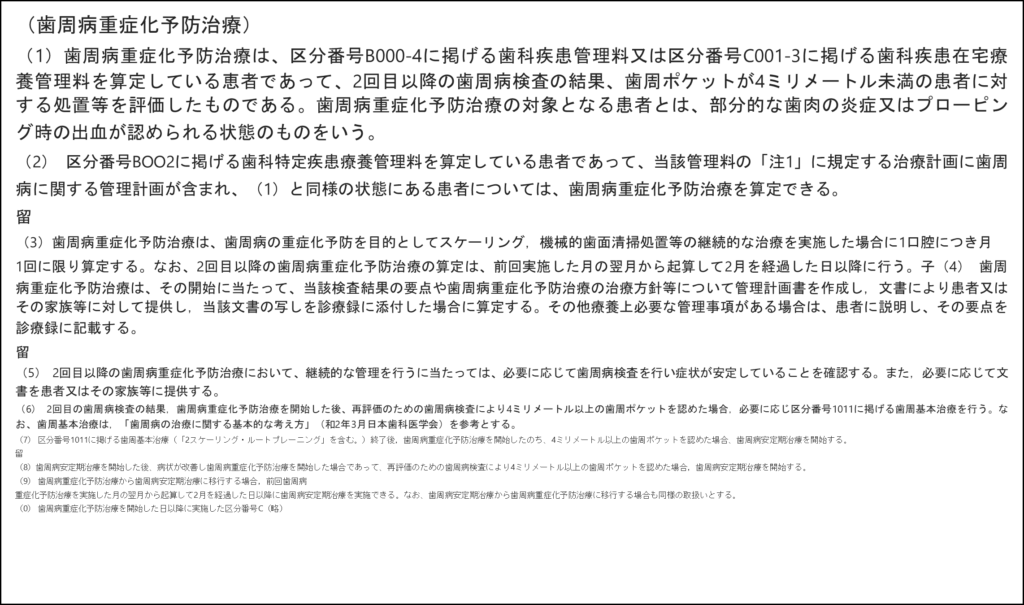

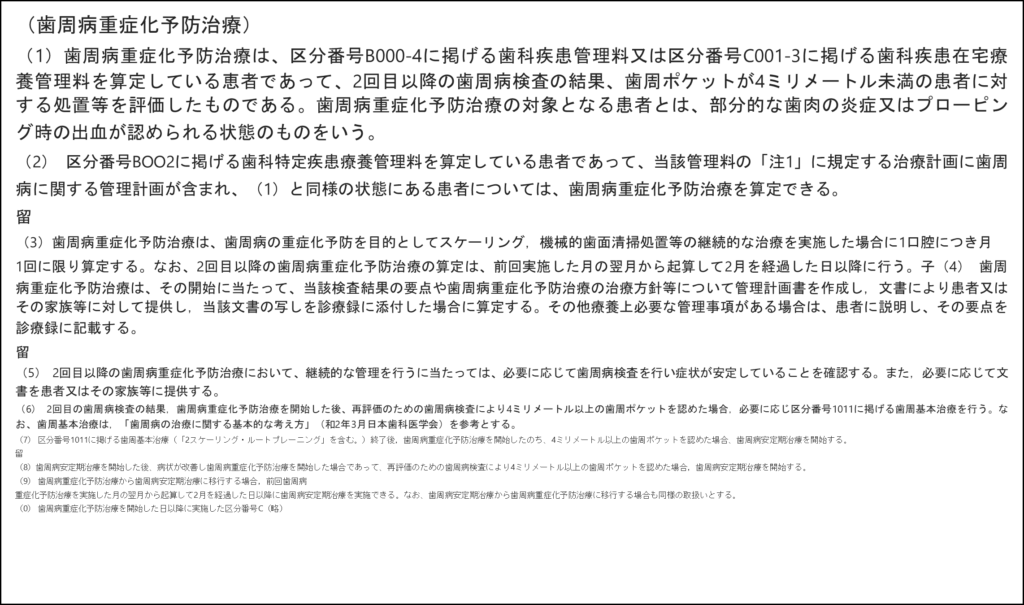

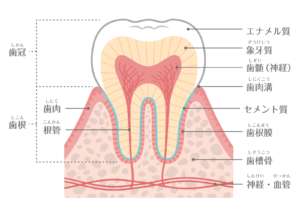

例えば、歯周ポケットが4mm未満の患者さんに対しての歯周病治療は以下のようなことを行います。

• お口の状態を確認する

• 歯ぐきが悪くなっていないかを検査する

• バイオフィルムを除去する

• 歯石がついていないか検査する

• 必要に応じて歯石を除去する

これらは一般的に「歯周病の重症化予防治療」と呼ばれます。

この治療は、療養担当規則ではどのように記載されているのでしょうか?

「歯科点数表の解釈」より

な、長ぁい!!!

実際には2ページにわたって、保険算定可能な条件や、費用請求はどうするかなどが、詳細に文章で説明されています。

「わ、わかりにくい!」

多くの歯科学生が国家資格を取得して歯科医師になった後、保険診療を行うために教本を読んで、最初に抱く感想です。

保険のルールは4年ごとに大きな改定があるので、常に最新の情報が必要

保険のルールは4年に1回、とても大きな変更があり、小さな変更はもっと短いスパンでも行われることがあります。

新しいルールに対応していかなければ、保険者(国保連合や支払基金)からの支払いを拒否されて、治療しても7割から10割の金額が医院に支払われない結果になります。

医療事務は歯科医師の時間を作り、治療精度の向上や、患者さんの待ち時間の短縮にも貢献している

歯科医師は、診療と患者さんへの対応、日々進化する歯科診療技術を学ぶことでかなり忙しいです。

さらに院長になると、経営の勉強、仕入れや取引先の工夫によるコスト削減、スタッフ教育、求人採用、ホームページなどの広報活動、新メニューの開発、歯科医師会等の出務も加わり、激務になります。

医療事務は、保険請求業務をサポートし、歯科医師の保険請求における指南役を務めながら、請求に誤りがないかをチェックする役割も担っています。

正しい保険算定をサポートし、歯科医師の時間を作る重要な仕事です。

当院では、歯科医師がカルテ入力を行った後、医療事務がチェックを行い、ミスがあれば指摘・修正を求める体制をとっています。

この仕組みにより、歯科医師は1日により多くの患者さんの診療ができたり、患者さんごとの治療計画をきちんと立案する時間が取れるようになります。

また、医療事務がカルテの代行入力を行う場合もあります。

歯科医師は治療後、レセプトコンピュータですみやかにカルテ入力を行います。

歯科医師でなければできない仕事に集中したい場合などは、医療事務がチームメンバーとして代行入力します。

歯科医師は、代行入力された内容を、会計前に確認して承認/修正し、カルテを会計に回します。

これによりカルテ入力時間を短縮し、患者さんの会計待ちの時間を短縮することができます。

歯科医院によっては、受付・歯科助手・歯科衛生士がこうした医療事務業務を兼任していることも多いです。

当院は、受付・歯科助手・歯科衛生士も自分の専門特化した領域を優先的に磨いて欲しいという思いから、医療事務業務は専任スタッフが担当しています。

2.医療事務の具体的業務内容

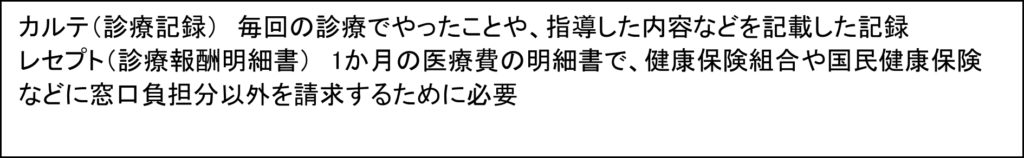

医療事務の業務はカルテ・レセプト作業を中心に多岐にわたります。

・日常診療のカルテのチェック(不備がないかの確認)とドクターへの申し送り

・レセプト業務(保険診療の請求業務)

・返戻業務(保険請求を拒否されたもの修正して再請求したり、ミスに気づいて自発的に取り下げてから修正再請求を行う業務のこと)

・自治体への検診料請求(妊婦検診・成人歯科検診など)

・ドクターが作成した紹介状の管理や投函

・お薬手帳や紹介状、検査値用紙のスキャン・管理

・レセプトコンピュータのメーカーとの連携

歯科医院内で唯一と言ってもよいかもしれない「ホワイトカラー職」ですが、その業務は専門性が高く、覚えるべき内容も非常に多いです。

歯科医療事務必携の書!4冊で2700ページほどあります。

3.どんな人が医療事務になる?

医療事務には国家資格がないため、誰でも挑戦できる職種です。

しかし、歯科助手や受付から転身するケースが多いのが実情です。

歯科治療の流れを理解していないと、規則や教本を読んでも実務で活かしにくいためです。

逆に、歯科治療の理解が深い場合、リモートワークで就労可能な業務です。

実際、当院の医療事務メンバーのうちの1人に、育休後、リモートワークで復帰した女性歯科医師もいます。

ご自宅で幼いお子さまとの時間を大事にしながら、歯科の専門性を生かして、フルリモートで活躍しています。

(当院では患者情報の保護を徹底しながら、リモートでレセコンを操作できる設備を導入しています。)

リモートで稼働している専用レセプトコンピュータ

4.医療事務に向いている人はどんなタイプ?

・コツコツとした作業が得意な人

・ミスなく、スピードを意識できる人

(作業がゆっくりな人は、毎日残業になるか、残して帰ると雪だるまのように増えていき、月末に大変な思いをすることになります。)

・分からないことは、ある程度自分で調べて仕事を進めることができる人

・責任感が強い人(自分の責任範囲を完遂できる人)

・覚えることが多い仕事に忌避感がない人

5.保険のルールをどうやって覚える?

歯科医師は、診療をしながら「この処置はどう入力するのか?」と先輩に確認し、赤本(あんちょこ本)を参考にしながら学んでいきます。

研修医1年を終える頃には、基本的な入力ができるようになりますが、知識を深めるためには継続的な学習が必要です。

ほとんどの歯科医師は保険請求のWEBセミナーを受講したり、分からないことがあれば調べてくれる相手を確保したりして対応しています(歯科医師会にも、そうした役割を担当されている先生がいます)。

医療事務スタッフは、民間の保険請求セミナーやオンライン講座を活用して学ぶことが一般的です。

一度知識を得ても、それだけでは勉強は終わりません。

療養担当規則は毎年改正されます。

また、4年に1度は保険の大改正があるため、改正のたびに何がどう変わったのか、追いかけ続けなくてはなりません。

改正の度に説明会が歯科医師会/保険医協会/民間セミナーとあちこちで開催されるため、院長と手分けして改正内容を把握していく必要があります。

覚えることは大変多いですが、それこそが専門性が高い業務の証です。

当院の場合、院内の医療事務メンバーの他に、ニチイ学館のレセプトチェックサービスに1か月分まとめてダブルチェックもしてもらっています。

レセプトチェック業務は、50~60代の人がフリーランスで活躍しているケースも多いです。

国家資格はないものの、専門性が非常に高いゆえに、極めれば独立もできる、そんな夢のあるお仕事です。

まとめ

いかがでしたか?

・医療事務は、歯科医師やスタッフと連携しながら、歯科医院の運営を支える重要な職種です。

・医療事務は保険請求を正しく行う門番であり、スタッフへの指南役でもあります。

・保険請求に関する深い知識がある場合は、フルリモートワークも可能な職種です。

・いきなり医療事務になるよりも、歯科助手や歯科受付などを経て転身する人が多いです。

・医療事務は覚えることは非常に多いですし、納期を守ることが重要な仕事でもあります。

・専門性が高いため、極めればフリーランスとして独立もできる、夢のある仕事です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

CRの材料学とMI(ミニマルインターベンション)について

2025年3月3日

詰め物を歯にひっつける「接着」と、なるべく削らない歯科治療:MI(ミニマルインターベンション)

こんにちは、岩国のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 歯科医師の吉村剛です。

ここ20年~30年で日本の歯科材料は大きく発展しました。

今回から、歯科材料に焦点を当てて、お話していきます。

1)接着技術が登場する前の虫歯治療

大昔、歯にくっつく材料はないとされていました。

その時代は、金箔などを詰めていくのが最良の治療法とされていました。

その後、精密な印象(型取)をとれる技術が確立し、それを石膏に置き換え、そこで蝋(ろう)で形を作り、金や銀の合金で歯に詰める技術が確立しました。

それが、いわゆる銀歯です。

その頃の詰めやすい・外れにくい形を分類してまとめたのが、アメリカの歯科医師G.V.ブラック(グリーン・バーディマン・ブラック)が1884年に提唱した、虫歯治療における窩洞(かどう)の分類と形成の原則、ブラックの窩洞という分類です。

歯につめものを引っ付ける(接着)技術が発展した今となっては、ブラックの窩洞は「削りすぎ」と言われるようになりました。

しかし、接着技術が発展する前(ほんの20~30年前まで)は、削る量を最小にする方法とされていました。

僕が歯科医師になった20年ほど前は、リン酸亜鉛セメントなどで、歯と詰め物被せ物っをくっつけていました。

この『くっつけて』は、実は「接着」ではありません。

接着と区別して「合着」と言われています。

リン酸亜鉛セメントは、薄く固まる性質があります。

隙間を埋めて、機械的嵌合力(異なる材料や部品が物理的に結合する力)を発揮させていました。

2)接着技術の登場

1990年代からのプライマー、ボンディングの進化とレジンの発達により、材料と歯を科学的に引っ付けることができるようになりました。

「接着」の登場です。

たとえるならば、

・「合着」は木工用ボンド

・「接着」はアロンアルフアのような瞬間接着剤

みたいなものです。

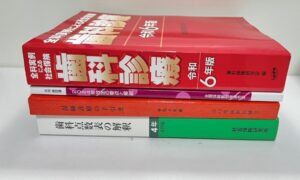

3)歯科の「接着」の仕組み

では、「接着」は、どうして大きな力で歯と引っ付くことができるようになったのでしょうか?

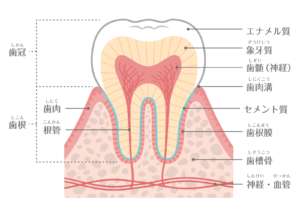

歯の少し内側の構造(象牙質)は、コラーゲン繊維とカルシウム(正確には、ハイドロキシアパタイト)で出来ています。

詰め物を入れるために歯を削った後、削った部分の表面を酸処理すると、象牙質のカルシウムが溶けてコラーゲンの繊維がむき出しになります。

削った面にコラーゲン繊維が絨毯のようにフサフサと広がっているところに、前処理剤(プライマー)を流し込み、コラーゲン繊維と樹脂が混ざり合った層を作ります。

この、樹脂を含んだコラーゲン繊維の層が間に入ることで、材料が歯と科学的に「接着」するのです。

そうは言っても、歯に詰め物や被せ物をくっつけても、外れてしまったということを経験されたり、見聞きされた経験がある、という方もいらっしゃるかもしれません。

次に、接着したのに外れてしまう原因についてもご説明します。

4)接着したのに詰め物が外れてしまう原因

4-1)詰め物や歯が割れた/歯と詰め物の間に虫歯が出来た

レジンは圧縮には強いのですが、引っ張る力に弱い特徴があります。

よって、噛む力のかかり方によっては、歯とレジンの境目などに大きな力がかかってしまい、詰め物や歯が割れてしまうことがあります。

また、目に見えない小さなヒビが原因で虫歯になってしまうこともあります。

この場合はいくら接着がしっかりできていても、詰め物は外れてしまいます。

その他にも、残っている歯の質が少なすぎて、外れてしまうケースもあります。

そのような場合の解決法として、歯の土台や、詰め物のデザインを変更することで、外れにくくできることがあります。

4-2)接着強度が不足した

基本的に、大手歯科材料メーカーの接着セメント(歯科用の糊)は非常に強度があります。

しかし、選ぶ詰め物によっては、接着強度が出にくいものがあります。

代表的なものが保険の被せ物のPEEK冠です。

これは接着が非常に難しい材料で、丁寧に接着しても、他の素材の被せ物と比較すると接着強度が低くなってしまう傾向があります。

対策として、土台の形の工夫で取れにくくする、PEEK冠専用の接着セメントを用いるなどを行います。

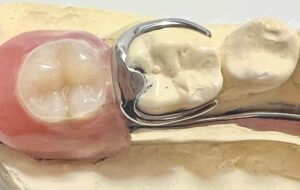

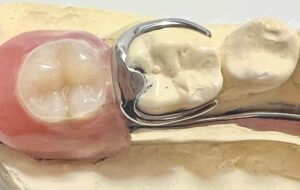

PEEK冠

4-3)接着を阻害する因子があった場合

接着を阻害する因子は、何だと思われますか?

答えは、「水」と「空気」です。

歯科用の接着剤は、人体に反応する水溶性の部分(水に溶ける性質の部分)と、樹脂と反応する脂溶性の部分(油に溶ける性質の部分)を持っています。

ボンディング材はアルコールの配合量などで、厳密に水溶性と脂溶性の配合割合を調整しています。

唾液や呼気の水分などにより、水分比率などが少しでもおかしくなると、接着力が下がってしまいます。

そして、空気は樹脂の「硬化阻害因子」であり、しっかり固まるのを邪魔してしまいます。

歯科用接着性セメントを使用する場合は、当院では「オキシガード」という空気を遮断するジェルを使うなどして、接着力をUPさせるようにしています。

*スーパーボンドと言う、空気が接着阻害因子にならない歯科用セメントも存在します。

4-4)TCH(歯牙接触癖)や歯ぎしりなどの、詰め物が取れやすい習慣がある

どれほど接着力が強力でも、それを上回る強い外力が日常的にかかってしまうと、外れてしまうことはあります。

実際の臨床では、これが最も多いかもしれません。

このようなケースでは、接着の力も借りつつ、伝統的なブラックの窩洞で詰め物を作る場合もあります。

5)接着がもたらしたMI(ミニマムインターベーション)歯科

接着剤の進化によって、歯と詰め物・被せ物を、直接くっつけることができるようになり、歯の削り方が変わりました。

より歯を削る量を少なくすることができるようになりました。

それがミニマムインターベンション(最小の侵襲・できるだけ歯を削らない治療)といわれる概念です。

1884年に提唱されたブラックの窩洞は、合着セメントしか世の中にない前提で、取れないようにするための削り方が必要でした。

しかし今は、接着の力を借りて、「取れない削り方」をする必要性が小さくなったためです。

と合着(コメ糊)の対比図-visual-selection-1.png)

接着と合着の対比についての概念図

6)技術革新が推し進める歯科治療の未来

歯科の進歩や流れは、材料の特徴や進化が大きく影響しています。

これはスマートフォンの普及・進化や、AIの進化とともに、私たちのライフスタイルそのものが変化していくことと、よく似ています。

技術の進化により概念が変わってきています。

今回は詰め物・被せ物を歯にひっつける接着性セメントのお話でした。

詰め物・被せ物の材料なども、ここ10年で新しいものがどんどん登場してきました。

もちろん、いわゆる保険の銀歯(金銀パラジウム合金)や、最古の歯科材料である金も、まだまだ現役です。

歯科医院に行くと、いろいろ説明されるけれど、あまりピンと来ないという方も多い、「歯科の材料学」。

次回は接着性とについてと、現在よく使われる材料の材料学などを、深掘りしてお話していく予定です。

ぜひご覧ください。

7)まとめ

いかがでしたか?

・昔は歯に接着する材料がなく、機械的嵌合力で詰め物を歯に付けていました。

・歯のコラーゲンと樹脂を含有する層が作れるようになったボンディング剤の進化により、歯と詰め物が科学的に「接着」できるようになりました。

ここ30年ぐらいの歯科材料の進化です。

・材料の進化に伴い、最小の侵襲で歯科治療するというミニマムインターベンションが可能になりました。

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

保険適応の入れ歯(義歯) 部分入れ歯の場合

2025年2月26日

保険適応の入れ歯(義歯) ~部分入れ歯の場合~

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今日は「保険の入れ歯」の第二弾として、部分入れ歯の話題です。

総入れ歯については、前回の記事をご覧ください

前回、日本の現在の保険制度では、保険で作れる入れ歯にはそれなりの制限がある、というお話をさせていただきました。部分入れ歯も同じで、歯にひっかけるバネの部分の形や設計、材質などが細かく決められています。

1 保険の入れ歯と自由診療の入れ歯の違い

写真左:保険の入れ歯 写真右:自由診療の入れ歯(ノンクラスプデンチャー)

右の写真の入れ歯は、最も一般的な入れ歯のバネ(クラスプ)で「エーカースクラスプ(二腕鉤)」と言います。1925年(なんと100年前!)にAkers氏が開発したことで、この名前で呼ばれています。

左の写真の入れ歯は、ポリアミド樹脂のいわゆる「ノンクラスプデンチャー」です。

ノンクラスプデンチャーといっても、バネが無いわけではなく、樹脂製のバネがあります。

金属のバネでないので、見た目が綺麗です。保険診療では、樹脂製のバネは認められていないので、この入れ歯は自由診療となります。

では、次の写真を見てみましょう。

上:保険の入れ歯のバネの設計(イメージ)

下:自由診療の入れ歯(ミラクルデンチャー)の設計

保険の入れ歯は、歯の軸と入れ歯の着脱方向を概ね一致させるため、エーカースクラスプを歯のアンダーカットに入れて固定します。

ミラクルデンチャーは歯の軸と入れ歯の着脱方向をあえてズラすことで、エーカースクラスプを使わずにアンダーカットに入れ歯を収めるため、金属のバネを使わずに入れ歯を固定することができます。

ただし、保険診療ではこのような設計は認められていないため、自由診療となります。

2 保険診療の入れ歯の「バネ(クラスプ)」はすべて金属製

2-1)エーカースクラスプ

最も一般的なクラスプです。鋳造された金属製で、歯のアンダーカット部分に引っ掛けて入れ歯を固定します。保険診療で広く使用されており、経済的ですが、目立ちます。

写真:エーカースクラスプ

鋳造された金属製のバネが、歯を頬側と舌側から挟みこんで、3面4隅角(3方向から4つの歯の角)をしっかり掴みます。

入れ歯がスポッと抜け落ちないように、このエーカースクラスプは歯のアンダーカットにもぐりこみます。

アンダーカットに金属の弾性を利用して装着することで、パチッ!という装着感が得られます。

一方で、入れ歯の着脱時にエーカースクラスプが歯を揺さぶってしまうことで、クラスプがかかっている歯が時と共に揺れてきやすくなってしまう、というデメリットもあります。

噛んだ時の力はクラスプがかかっている歯に強く伝わるので、長期間の使用で歯がグラグラになって、抜けてしまった…という悲しいケースは、残念ながら保険の部分入れ歯ではかなり一般的にみられます。

エーカースクラスプの長所

エーカースクラスプの短所

2-2)ワイヤークラスプ

金属の針金を曲げて作られたクラスプです。保険適用内で使用可能ですが、耐久性や保持力がエーカースクラスプに比べて劣ることがあります。

2-3)コンビ鉤

表側はワイヤー、裏側は鋳造された金属でできています。エーカースクラスプとワイヤークラスプのコンビネーションです。

2-4)ダブルエーカースクラスプ

隣り合う2本の歯の両方にエーカースクラスプを装着したい時に使用する、エーカースクラスプを2個まとめたような形のクラスプです。

3 自由診療の部分入れ歯ってどんなもの?

保険診療で認められていない材料・設計・製作方法で作られた全ての入れ歯が、自由診療の入れ歯になります。

3-1)材料が認められていないもの

保険診療の入れ歯は、「アクリル樹脂」と「スルフォン樹脂」のみです。

ですから、ノンクラスプデンチャーに良く用いられるポリアミド樹脂や、最近では金属の代わりにジルコニアを用いた義歯などは自由診療の範囲となります。

3-2)設計が認められていないもの

Iバー、Tローチバー、リングクラスプ、ヘアピンクラスプなど、目立ちにくくて歯への負担が小さい装置は、たとえ材料がエーカースクラスプと同じ金属を用いたとしても、保険では認められていません。

また、ミラクルデンチャーのように入れ歯の着脱方向が特殊な設計も、保険診療では認められていません。

写真:ミラクルデンチャー(アクリル樹脂製)

材料は保険診療のものと同じですが、着脱方向の設計が保険義歯とは異なります。

3-3)製作方法が認められていないもの

保険診療では、入れ歯は歯や顎の印象剤(口の中に入れたら固まる材料)で型をとること、と決まっています。

今は3Ⅾスキャナで光学印象して、パソコンで入れ歯の設計を行って…ということも、技術的には可能ですが、2025年2月の現在は保険診療では認められていません。そのため、3Dスキャナやパソコンによる設計の入れ歯は自由診療となります。

*先進技術の保険適応化も少しずつ進んではいるので、いずれは認可されるのでないかと思っています。

4.自由診療の入れ歯って、どんなところが優れているの?

保険診療では「噛むという機能を回復できる」ことが最重視されているため、下記の要素は軽視されがちです。

保険診療の入れ歯ではあまりカバーされない内容

- ・見た目が目立たない

- ・揺れている歯でも残せる

- ・歯への負担が軽減される

- ・通院回数を減らすことができる

- ・小さい/薄い入れ歯にできる

自由診療の入れ歯は、保険の入れ歯のデメリットを軽減する特徴のものが多いです。

当院の場合は、自由診療の部分入れ歯で最も人気なのは「ミラクルデンチャー」です。

ミラクルデンチャー

写真:様々なタイプのミラクルデンチャー

ミラクルデンチャーの長所

- ・歯が揺れていても噛みやすい

- ・歯に負担がかかりにくいため、バネがかかる歯が揺れずに長持ちしやすい

- ・保険の入れ歯よりはサイズが小さくなることが多い

- ・エーカースクラスプを使用しないため、見た目が良い

- ・希望により金属不使用にもできる(その場合はサイズがやや大きくなる)

- ・外れたり浮いたりしにくいため、噛みやすい

- ・歯を新たに失うなどしても増歯修理が可能。修理して長く使用できる。

ミラクルデンチャーの短所

- ・入れ歯の出し入れに多少の練習が必要(回転するように入れることが多いです)

- ・自由診療であるため、費用がかかる(税込み22万円~)

- ・設計によっては一部金属パーツを使用した方が良い症例もあるため、必ずしもメタルフリーにできないこともある(事前に相談できます)

5 初めての部分入れ歯。保険か自費か、迷った時には?

まずは模型を手にとって、大きさや材質、それぞれの特徴をしっかりとご確認されることをおススメします。

入れ歯の種類によって、術前に終えておくべき処置が変わってしまうことが多いからです。

保険の入れ歯と比較した、ミラクルデンチャーの特徴

歯を削らなくてすむケースが増える

保険の入れ歯の場合、設計によって「レストシート」「グルーブ」「プロキシマルプレート」など、歯を少し削って入れ歯の安定性を高める処置が必要となることが多い。しかしミラクルデンチャーでは削らないことが多い。

抜歯せずにすむケースが増える

保険の入れ歯では、揺れが大きい歯をあらかじめ抜歯してから入れ歯製作に入ることが多い。

しかし、ミラクルデンチャーでは、揺れている歯を残して入れ歯製作に入ることが多い。

自分にとってどちらが望ましい入れ歯であるか、しっかり考えていただくのが大事だと思います。

6 入れ歯は眼鏡のようなもの

自費の入れ歯にすれば、「まるで天然の歯のように、入れ歯であることを忘れられるのでは!?」と期待される方もいるのですが、私はいつも「入れ歯は眼鏡のようなものです」とご説明しています。

私は子どものころからずっと近視で、小学生時代から眼鏡を使用しています。

なので、眼鏡は体の一部だと思って出費は惜しまず、それなりのランクの眼鏡を診療用・出張用・PC作業用・自宅用…と使い分けています。

でも、くつろぐ時は眼鏡をはずします。

だって裸眼の方が、楽ですからね。

部分入れ歯も眼鏡と同じです。

「使っていることを忘れる瞬間はある。けれど、食事以外の時は、つけない方が楽」なんです。

メガネはかけないと見えないだけですが、入れ歯は使わないと歯が動いて噛み合わせが変わってしまう

眼鏡は使わないと見えにくいだけですが、入れ歯は使わないと噛みにくいだけじゃなく、歯が動いて咬み合わせが崩壊していってしまいます。

なので、楽だから使わない、ってわけにはいかないのです。

メガネを入れ歯に例えると

保険の部分入れ歯を、1万円程度の高コスパ眼鏡にたとえるならば、

自由診療の入れ歯が10~15万円程度の高級眼鏡、

コンタクトがインプラントで、

レーシック手術がブリッジでしょうか。

インプラントやブリッジについては、過去の記事をご覧くださいね。

参考リンク:歯を失ってしまった後、どんな治療法があるの?

治療法を比較検討する際には、「部分入れ歯」の中だけの比較ではなく、ブリッジやインプラントも含めて、最もご自身に適した治療法を検討されることが、長い目で見ると大事になってくると思います。

まとめ

いかがでしたか?

- ・保険の部分入れ歯は経済的ですが、設計や材質に制限があり、歯への負担が大きい場合があります。

- ・自由診療の部分入れ歯は、見た目や機能性に優れ、歯への負担を軽減できます。

- ・部分入れ歯を選ぶ際は、保険・自費の違いを理解し、模型を確認しながら自分に合った選択をすることが大切です。

- ・入れ歯は「眼鏡のようなもの」と考え、生活に合わせた最適な治療法を選ぶことをおススメします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

保険適応の入れ歯(義歯) ~総入れ歯の場合~

2025年2月10日

保険適応の入れ歯(義歯) ~総入れ歯の場合~

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は「保険の入れ歯」についての話題です。

日本では、歯を失った場合に保険で入れ歯を作ることができます。 入れ歯が合わなくなってしまっても、入れ歯を作ってから半年経てば新しい入れ歯を保険で作れる…という、世界的に見ても本当に恵まれた制度です。 しかし、保険で作れる入れ歯には、実はそれなりの制限もあります。 今日は、保険で作れる入れ歯にはどんな種類があるのか、どういった制限があるのかについて、詳しくお話ししたいと思います。

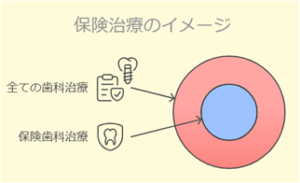

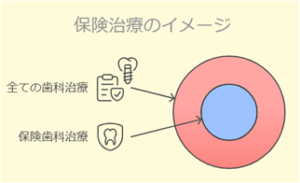

1 保険でカバーされる医療は、治療の選択肢の一部だけ

インプラントや歯列矯正が保険でカバーされないことは、よく知られています。 (正確には、癌で顎骨を除去した場合のインプラントや、唇顎口蓋裂や骨変形症の歯列矯正は保険でカバーされます)

保険治療は、使用可能な材料や決められた作り方、形態などが、非常に細かく決まっています。 詳しくは過去の記事をご覧ください。

保険も「入れ歯全体のうちの一部」が保険でカバーされています。

2 保険でカバーされる入れ歯ってどんなもの?

では、どんな入れ歯が保険でカバーされているのでしょうか? 今回は総入れ歯の実物の写真をご覧いただきます。

総入れ歯(左:保険の入れ歯 右:自由診療の入れ歯)

保険でカバーされる総入れ歯は、すべてが樹脂製のものです。

保険でカバーされない総入れ歯の代表的なものに、金属床義歯という、見えない部分が金属の板になっているものがあります。

一見、「金属使ってない方が良いんじゃないの?」と思われるかもしれません。

では、樹脂か金属かで、総入れ歯がどう変わるか、くわしく解説します。

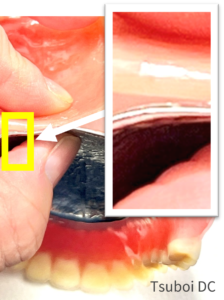

樹脂か金属かで総入れ歯がどう変わるか ~上顎を覆う入れ歯の床部分の厚みが違う~

総入れ歯の床部分(上:保険の入れ歯 下:自由診療の入れ歯) 樹脂より金属の方が強度があります。

強度が高い分、薄く作ることができます。

薄い方が一般的に、装着した時の違和感が少ないです。

3.保険(樹脂)と自由診療(金属)の総入れ歯の違い

保険の総入れ歯の良い点

- ・樹脂製なので金属アレルギーの人でも安心して使用できる

- ・保険適応あり

- ・壊れても院内での修理がしやすい/その場で修理してもらえることも多い

保険の総入れ歯の残念な点

- ・金属に比べて強度に劣る

- ・床部分が分厚く、人によっては違和感が強い

- ・分厚い樹脂が食事の温度を感じにくくさせてしまう

自由診療の総入れ歯(金属床義歯)の良い点

- ・薄くて強度があるため、壊れにくい

- ・薄いため、違和感が小さい

- ・薄い金属は温度を良く通すので、熱いものは熱々のまま、冷たいものは冷えたまま味わえる

自由診療の総入れ歯(金属床義歯)の残念な点

- ・金属アレルギーの方にはおススメできない

- ・保険でカバーされない

- ・壊れにくいが、壊れた場合は預かり修理になることも多い

私の臨床上の経験では、「小さな総入れ歯を使いたい」とか、「熱々のラーメンや、キンキンに冷えたビールを、入れ歯になる前のように楽しみたい」という方が、金属床義歯を希望されます。

一般的に、入れ歯は小さいほうが違和感が少ないです。

4.金属床義歯以外の自由診療の入れ歯

4-1)インプラントオーバーデンチャー(インプラントで固定する入れ歯)

全ての歯をインプラントにするより、インプラントの埋入本数を減らすことができるため、総インプラントよりは治療費用を減らすことができます。

片顎2~4本のインプラントに、入れ歯を装着して用います。

*通常のインプラント治療の場合は片顎4~8本のインプラントを埋入する必要があります。

4-2)シリコンデンチャー(歯茎に触れる部分にシリコンクッションが入っている入れ歯)

痛みが少なく、安定感が高いのが特徴です。ただし、シリコン部分は他の樹脂部分(多くはアクリル樹脂)に比べて劣化しやすく、お手入れは必須です。

4-3)メッシュデンチャー(金属床部分にミクロの穴が無数にある入れ歯)

通常の金属床よりも味や温度が、さらに感じやすくなっている義歯です。

ただし、メッシュの入った金属床の強度は、通常の金属床義歯より劣ります。

これらの治療法は、保険の入れ歯に比べて自然な見た目、痛みがない、安定感があるなどのメリットがあります。

ちなみに当院では、自費の総義歯では金属床義歯を希望される方がほとんどです。

インプラントオーバーデンチャーは、部分入れ歯では「バネをなくしたい」というご要望で作ったり、既存のインプラントを再利用する形で作成することの方が多く、総入れ歯でのご希望は少ない印象です。

5.初めて総入れ歯を作るとき、保険か自費か、迷った時には?

少ない本数であったとしても自分の歯で食事をしていた人。

歯はぐらぐら揺れていたけれども、自分の歯で食事をしていた人。

このような人が、初めての総入れ歯を作る場合は、以下のような確認をされることをオススメします。

確認せずに入れ歯を作ってしまった場合、「違和感がすごい」「こんなに大変だと思わなかった」「思っていたのと違う」などの理由で、後悔をする人がたまにいます。

まずは、実際に触ってみて確認する

入れ歯を作る前に、入れ歯の模型を実際に触ってみて、厚さ、重さ、大きさなどを確認して、どの入れ歯だったらこれから使っていけそうかを考えてください。

そのうえで、まだ迷ってしまう場合は、特別な事情がなければ最初の1個は保険の入れ歯を選択しましょう。

保険の入れ歯の使用感に満足できないときに、改めて自由診療を考えれば良いと思います。

保険の入れ歯と自費の入れ歯では、上顎を覆う床の厚さ、精度、持ちの良さ、安定感、温度を感じられるかどうかなど、いくつもの違いはあります。

しかし、「保険の入れ歯でも我慢できる程度のものかどうか」は、実際に使用してみないと分かりません。

まず、保険の入れ歯で良いので、噛める入れ歯を作ってみることをおすすめします。

ちなみに、保険で入れ歯を製作して、気に入らなかったからと別の医院に行って、保険で入れ歯2個目をすぐに製作することはできません。

転院しても、新しい入れ歯を作るのは半年以上期間を開けないといけない、という保険のルールがあるからです。

まとめ

いかがでしたか?

- ・保険の総入れ歯は、経済的な負担を軽減する素晴らしい選択肢です。

- ・保険の総入れ歯は、治療の選択肢の一部であり、使用材料や製作方法に制限があります。

- ・保険の総入れ歯は強度や厚み、温度の感じやすさなどにおいて、金属床義歯に劣る点があります。

- ・保険の入れ歯か自由診療の入れ歯か迷ったら、まずは模型で確認してみると良いでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

当院の入れ歯治療

MFT特集 その11 リハビリの考え方でアプローチするMFTの実践方法

2025年1月21日

MFT特集 その11 リハビリの考え方でアプローチするMFTの実践方法

こんにちは、つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 小児歯科専門医の吉村です。

今回はMFT特集その11 MFTの実際とその考え方をまとめです。

MFT(筋機能療法)や、小児口腔機能発達不全症について詳しく知りたい方は、ぜひ過去の記事もご覧ください。

MTF特集 全リンク(クリックすると、ページに移動します)

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

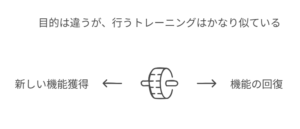

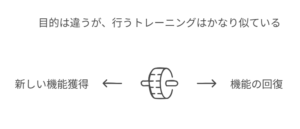

1.MFTはリハビリの考え方と似ている

リハビリでは、体の機能がうまく働かなくなったとき、ただ障害された部分を治すだけではなく、他の部分を使って障害された機能を補うことを考えます。

たとえば、私自身の話ですが、よく背中が痛くなることがありました。

症状ケース1

- ・症状 背中が痛い

- ・原因 軽度ヘルニア+姿勢や背中の筋肉と腹筋のバランスが悪い

- ・トレーニング 首の牽引、懸垂運動、背中の筋を意識しながらの運動、腹筋運動などのリハビリ

このように、具体的な動き(トレーニング)を通して体を改善していくのがリハビリの基本です。

リハビリは英語でrehabilitationと言います。

Re(再び)+ habilitate(適応させる、能力を与える)+ion(~すること)で、元は持っていた機能を回復させること、という意味です。

一方でMFTは「ハビリテーションhabilitation」、まだ獲得されていない機能を新たに習得させます。

元あった機能か、まだ獲得されていない機能かの違いで、トレーニングの基本的な考え方は似ているんです。

2.滑舌の問題もリハビリと同じアプローチで

実は、滑舌の問題もリハビリと似た考え方で改善できます。たとえば、「カ行がうまく言えない」という悩みはよくあります。

症状ケース2

- ・症状 カ行の発音が難しい

- ・原因 舌の奥を持ち上げる力が弱い

- ・トレーニング MFT:口腔筋機能療法(舌挙上トレーニング)

トレーニング例

こうした練習を通して、舌の動きを改善し、滑舌を良くしていきます。ただ「舌の奥を鍛えましょう」と言われても難しいですが、具体的な方法を取り入れることで、自然とできるようになるのです。

3.リハビリとMFTの共通点

リハビリの基本は次の5つです:

リハビリの基本

- ・できないことをできるまで練習する

- ・方法を変えて反復練習する

- ・環境を整える

- ・補助具を使う

- ・できない部分を他の人や道具で補う

これらはMFTにも当てはまります。

たとえば、1~3はMFTの練習そのものですし、4や5は矯正装置を使って歯列を整えることが該当します。

4.MFTの明るい未来

MFTがリハビリよりも希望を感じられるのは、練習を頑張れば、できるようになるお子さんが多いことです。神経や脳の障害で動かなくなった部分を改善するリハビリに比べると、MFTは「コツ」をつかむことが重要です。そのコツさえ伝われば、あとは一気にできるようになることが多いのです。

ただし、お子さんの場合、その「コツ」を伝えるのが少し大変だったりします。

私たちクリニックを挙げて取り組んでいますので、みんなで一緒に頑張っていきましょう!

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

5.まとめ

いかがでしたか?

- ・MFTはリハビリの考え方と同じ方法を用います。

- ・ただ「ここが問題です」と指摘されるだけでは、誰もすぐに改善できるわけではありません。トレーニングを通じて、少しずつ正しい機能を身につけていきます。

- ・トレーニングを繰り返し行いながら、歯並びを整える矯正治療を組み合わせることで、後戻りが少なく、機能がしっかり整った歯科矯正を実現することができます。

今回でMFT特集は完結です!

長い間お付き合いありがとうございました。

歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。~患者さんへも自分たちにも〜

2025年1月20日

歯科助手のお仕事とその魅力~コンプライアンスを守って、安心安全な医療を。~患者さんへも自分たちにも〜

こんにちは!岩国市の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今回は、歯科助手の仕事についてご紹介します。

歯科助手の役割や魅力、歯科衛生士との職務の違いなどをお伝えしたいと思います!

1.歯科助手の主な仕事内容

歯科助手は、患者さんが安心して治療を受けられる環境を整える、重要な役割です。

「国家資格が必要になる業務」以外のすべて業務のうち、それぞれの歯科医院で、お任せする業務を決めて行っています。よって、その業務はさまざまで、医院ごとにかなり差があります。

代表的な業務は以下の10個です。

1-1. 診療準備

患者さんの治療をスムーズに行えるように、治療に必要な器具や材料を事前に準備します。

当院は受付配属と診療室配属を完全に分けていますが、受付と診療室業務を兼任している歯科医院の方が多数派です。

1-2. 診療介助

歯科医師がスムーズに治療を行えるように、必要な器具や材料をチェアサイドに随時用意したり、患者さんの口腔内を吸引器で吸引したりします。

また、型を採るための印象材を練ったり、型に石膏を流し込んだりすることもあります。

1-3. 機材と物品の管理

治療に使用する器具や材料が、いつでも使用できるように管理することも重要な業務です。

器具の滅菌や保管、使用済み器具の洗浄、修理依頼、在庫管理や発注などを担当します。

小規模から中規模の歯科医院では、受付配属メンバーが滅菌消毒業務も兼任しているところも多いです。

当院は、受付配属メンバーは受付業務を専任で行っています。

1-4. 歯科医師のサポート業務

治療スケジュールの管理、カルテの整理、診療記録の入力を行います。

また、診療室や受付で、患者さんからの質問や相談もされることがあります。

その場でわかる範囲でお答えしたり、わからないことは歯科医師に確認してからお答えします。

1-5. 電話応対業務

患者さんからのお電話でのご予約のお申し込みや、変更に対応します。

診療内容やオペレーションを理解している歯科助手さんは、診療について理解していない受付専任の歯科助手さんと比べると、患者さんを可能な限り多く診療ができて、診療室スタッフに無理や危険が起こらない、上手な予約の取り方ができます。

当院は、電話業務は受付と診療室が分担して行っています。

1-6. 受付

窓口業務です。診察券や保険証の確認、問診票の記入補助、診療室への案内、会計業務などを行います。

保険診療を行う場合、保険証やマイナンバーの番号や期限の管理や、基礎的な保険診療のルールを知っておく必要があります。本格的な医療事務を目指す場合は、より深く保険のルールを学ぶ必要があります。

小規模の歯科医院では、診療介助業務と受付業務を兼任しているところの方が多いです。

1-7. 患者さんへのカウンセリングや治療の説明業務

歯科医師が行う医療面接とは別に、トリートメントコーディネーターやカスタマーサクセスとして、患者さんの価値観や治療の希望などを聞き取りしたり、相談相手になったりする業務です。

中規模以上の医療法人では、歯科助手の上位職種として、トリートメントコーディネーターやカスタマーサクセスを目指す人も多いです。

当院の場合は、数年の研鑽を積んだ、専任のマスタートリートメントコーディネーターが在籍しています。

トリートメントコーディネーターは、1日で認定資格が取れる協会もあれば、半年以上の研鑽が必要な協会もあり、レベル差が大きい資格です。

将来的に、診療室配属歯科助手・受付・保育士の上位職として、当院基準のトリートメントコーディネーターよりは、かなりチャレンジしていただきやすい、カスタマーサクセスを増やしていく予定です。

1-8. 院内環境の整備

清潔で快適な院内環境を保つため、掃除や備品の補充を行います。

1-9. 医療事務

保険算定の確認や修正を行う業務です。

医院によって求められるレベルが違います。

受付スタッフを医療事務と呼んでいるところもあれば、保険のルールに精通して、算定について歯科医師に意見ができる人を、医療事務と定義しているところもあります。

できることによって、収入も大幅に違っています。

当院の医療事務メンバーは、専門職を目指してトレーニングをしてもらっています。

1-10. MFT(筋機能療法)指導業務

歯科衛生士や保育士、管理栄養士が担当することも多いですが、歯科助手が担当する場合もあります。

お口の体操や、食事の姿勢などを指導する業務です。

当院では、保育士メンバーが行っていますが、ベテランの歯科助手メンバーは指導もできるようにトレーニングをしています。

2.歯科助手と仕事を分担する職種

歯科医院によって、受付・診療室業務すべてを行っているところもあれば、受付+滅菌、受付+医療事務、滅菌+準備+MFTを行っているところなど、組み合わせはさまざまです。

現在当院では、診療室配属歯科助手さんは、診療介助+物品管理+滅菌+診療準備をしています。

MFTは保育士さんが、受付は専任の受付配属歯科助手の人が、医療事務業務も専任の医療事務担当の人が行っています。

歯科助手は国家資格が不要です。

当院は未経験での入職大歓迎です。入職したメンバーの9割が、未経験からチャレンジしています。

未経験の方にとって仕事を覚えやすい環境づくりとして、できるだけ最初に担当する業務には集中して学んでいただけるようにしています。

診療室の業務を一通りマスターできたら、次のキャリアアップとして、受付・患者さんへの説明業務・MFT(口呼吸を鼻呼吸に改善するためのパーソナルトレーニング)・インプラント手術の介助業務・顕微鏡を使用した精密治療の介助業務、など担当範囲を広げていただくようにしています。

3.歯科衛生士と歯科助手の業務の違い

歯科助手は「国家資格が必要な診療業務」を行うことができません。

「相対的歯科医行為」と言われる仮の蓋を入れたり外したり、歯周病検査や歯石除去をしたり、といったことはできません。

また、これは法律で決まったことではなく、あくまで学会のガイドラインに過ぎないのですが、泣いて暴れるお子さんの虫歯治療をする際に、安全のために道具を使って抑えないといけないような場面では、歯科衛生士か歯科医師が(治療担当の歯科医師とは別に)1名、治療の安全確保のために必要とされています。

大学病院などでは、若い歯科医師や研修医が暴れるお子さんを抑える役をすることもありますが、一般開業医ではまず歯科衛生士が同伴することになります。

4.歯科助手を守る「コンプライアンス」

4-1. 法律と規則の遵守

業務範囲を正しく理解し、法令を遵守することが重要です。

4-2. 感染対策の徹底

器具の滅菌や院内の衛生管理を徹底することで、患者さんとスタッフの安全を守ります。

コロナ流行期に、飲食店ではクラスターが多数発生したのに、歯科医院ではクラスターはほとんど発生しませんでした。

歯科医院の日頃の感染対策があったからだと思います。

当院でも、最新の感染対策ガイドラインに基づき、定期的な研修を実施しています。

4-3. 働きやすい職場環境の提供

スタッフが安心して働ける環境を整えることも、コンプライアンスの一環です。

当院では、労働基準法を遵守し、残業ゼロに向けての取り組み、産休・育休取得支援などを行っています。

5.歯科助手として働く魅力

歯科助手の仕事は、患者さんの笑顔を支えるやりがいのある職種です。

以下のような魅力があります:

- ・未経験からでも始められる

- ・専門性の高いスキルが身につく/資格取得できる

- ・「ありがとう」と言ってもらえる仕事

5-1. 未経験からでも始められる

特別な資格が不要なため、未経験でも挑戦しやすい職種です。

5-2. 専門性の高いスキルが身につく/資格取得できる

日本に6万8713軒もある歯科医院・病院口腔外科の多くで、歯科助手経験者は優遇採用されます。

歯科の医療用語、印象材や石膏の扱い、吸引の技能、保険や滅菌の知識と経験が重視されるためです。

5-3. 「ありがとう」と言ってもらえる仕事

歯科助手という仕事は、医療現場の中でも特に患者さんとの距離が近く、直接「ありがとう」という感謝の言葉をいただける機会が多い職業です。

歯科治療に不安を抱える患者さんに寄り添い、優しく声をかけたり、治療の流れを丁寧に説明したりすることで、患者さんの緊張を和らげることができます。

6.歯科助手の仕事の「大変な部分」も正直にお伝えします

6-1. 立ち時間が長い

歯科助手の仕事は、基本的に立ち仕事が多いです。

6-2. 覚えることが多い

歯科助手の仕事では、治療器具の名前や専門用語を覚える必要があります。

7.まとめ:歯科助手を目指す方へ

歯科助手は診療補助、器具管理、受付業務などさまざまな業務で歯科医院で活躍しています。

未経験からでも始められ、国家資格は不要ですが、専門性の高いスキルや知識を身につけることでキャリアアップが可能です。

もし歯科助手の仕事に興味を持っている方がいれば、ぜひ一度チャレンジしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

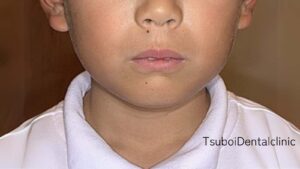

低年齢の受け口治療 ~目立たない装置で、短期間で改善する!~

2025年1月9日

低年齢の受け口治療 ~目立たない装置で、短期間で改善する~

こんにちは、岩国のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

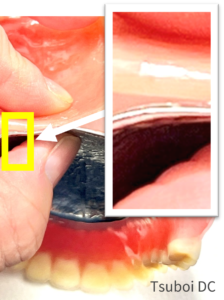

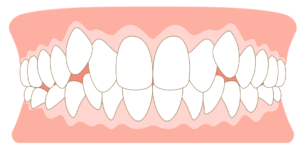

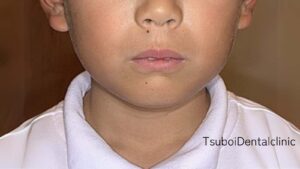

下の写真は、同一人物の口腔内です。

実は矯正装置を装着しています。どこにあるか、分かりますか?

答えは上顎の内側でした!

この患者さんは固定式の矯正装置で前歯の受け口を治療しました。

写真の症例について

- 治療期間: 11カ月

- 通院頻度: 月に1回

- 治療方法: SLAの装着

- 治療費用: 26万9500円(税込)

- リスク・副作用: 特に無し

以前、マウスピース(ムーシールド)で反対咬合を治療した記事を投稿しました。

ムーシールドの治療期間は半年です。

参考リンク:インスタグラム

https://www.instagram.com/p/C7lcuIAPfgq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

「受け口の治療って結構、短期間で終わるんだな」と思われませんか?

これが早期治療のすごさです!

今日は、受け口の早期治療のことを、詳しくお話させていただこうと思います。

1. 低年齢児の受け口治療

3~5歳くらいまでの低年齢児の矯正治療がおススメな症例と、そうでない症例があります。

詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

参考リンク:矯正の早期治療(3歳~)がおススメな症例とは?

2. 3歳前後に開始するのがおススメな症例

- 受け口

- 交差咬合(斜めに噛んでる)

- 下の前歯が上の前歯に完全に隠れて見えない(過蓋咬合)

- 歯が並ぶスペースが足りないのは明白という症例

この中でも、特に①②は、そのまま放置してしまうと顎がゆがんで発育してしまうケースが非常に多いため、早期治療がおススメです。

3. 受け口の自然治癒率

受け口は自然と治るケースもあります。

その確率は6~12%と、報告によってまちまちですが、いずれも低い確率である思われます。

自然治癒するケースは、

- ・受け口の程度が軽いもの

- ・反対に噛んでいる歯が4歯未満であること

- ・家族に同様の症状を持つ人がいないこと

などの特徴があるそうです。

つまり「ごく軽度の受け口」で「遺伝要因が無い」場合以外は、だいたい自然には治癒しないということなのです。

4. 受け口を早期治療するメリット

1. 成人の受け口治療と比較して、治療期間が短い

- ・多くの場合、成長期の半年~1年程度で治療効果が現れます。

- ・ただし、成長に伴う後戻りの可能性があるため、経過観察が必要です。

2. 顎の成長をガイドできる

成長期の顎の発達を適切な方向へ導くことができます。

3. 将来的な下顎骨の変形、上顎骨の劣成長を予防できる

- ・顎の成長が適切にガイドされることにより、骨格的な受け口を予防することができます。(遺伝性の場合は、この限りではありません)

- ・将来的に手術で受け口を治さなければいけないリスクを低くすることができます。

4. 口腔機能の適切な発達を促せる

受け口の場合、多くは低位舌を伴うことが多く、その場合は舌を挙上する動きが苦手であることが多いです。早期に矯正治療を行うことで口腔機能の発達不全を改善することができます。

5. バランスのとれた顔立ちになりやすい

口腔機能の発達不全や、骨格的な問題を予防することにより、バランスの取れた顔立ちになりやすい。

6. 心理的負担の軽減

思春期や成人になってから見た目のことで悩んだり、目立つ矯正器具を使わずに済む、という利点があります。

5. 受け口を早期治療するデメリット

1. 後戻りのリスク

ご家族・ご親族に受け口の方がいる場合は、遺伝性の可能性が高く、思春期成長の時期に後戻りすることが多いです。

2. 遺伝性の場合は追加治療の必要性がある

後戻りした場合でも、小児矯正をしないよりは軽症となることが多いですが、成人治療を追加で受けなくてはいけないケースが多いです。

3. お子様が嫌がることがある

本人は歯並びや容貌について、特に何も感じない時期なので、目的意識を持ちにくい側面があります。マウスピース型矯正の場合、モチベーションを維持できずに使用時間を守れないと、矯正の効果が発揮されないことがあります。

*ページ上部の写真のように、固定式装置で治療するなどの対策もあるので、マウスピース矯正は性格に合わない場合でも、対策は可能です。

6. まとめ

いかがでしたか?

- ・3~5歳児の受け口の早期治療は、短期間で効果が現れやすく、将来的な複雑な治療を回避できる可能性が高いです。

- ・大人になってからの受け口の治療は、長期化や外科的処置が必要になることがあるなど、大変です。

- ・10歳以上になると、小児矯正の治療効果が十分に期待できなくなるため、成人矯正のみで治療することをおススメすることも多いです。

お子様の成長期は、心も体も大きく変化しています。その中で、歯並びや顎の成長を正しくサポートすることは、健康な口腔環境・適切な口腔機能の発達、そして自信に満ちた笑顔や生活の質にもつながります。

「うちの子は、受け口っぽいけど大丈夫かな?」

「この程度はほっておいても、自然になおるかな?」

「治療が必要かどうかが分からない」

など、お子様の歯列について疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

MFT特集 その10「かみ合わせのずれとその原因:正中のずれを考える

2025年1月2日

MFT特集 その10 「かみ合わせのずれとその原因:正中のずれを考える」

こんにちは!岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 小児歯科専門医の吉村です。

今回はMFT(口腔筋機能療法)関連の第10回として、「正中のずれ」について考察します。

かみ合わせのずれや偏咀嚼など、いわゆる「ずれ」の原因を探り、その対応方法について解説します。

正中のずれの原因は大きく分けて以下の2つに分類されます。

正中とは?

正中(せいちゅう)とは、歯科においては、主に上下の歯の中心を指し、特に前歯の中心線を意味します。

正中のずれの原因は?

1.構造の問題(萌出や顎の成長などの問題)

2.機能の問題(偏咀嚼や舌癖などの問題)

それぞれの原因に応じた対応方法も異なるため、まずは正中線のずれを確認し、次に上顎と下顎のどちらに問題があるのかを観察することが重要です。

1.構造の問題

1-1 交差咬合

乳犬歯や犬歯のかみ合わせがずれている場合、下顎が偏位することがあります。

上下顎のバランスが悪い場合に多く、特に下顎が大きい(下顎前突傾向)ケースで見られます。

このような場合、上顎を拡大する矯正治療を行うことで改善が期待できます。

交差咬合:上顎の拡大で改善します。

1-2 乳犬歯の早期喪失

顎が歯に対して小さく、歯が並ぶスペースが不足しているお子さんでは、前歯の生え変わりにともない、乳犬歯が早期に抜けてしまうことがあります。

顎が小さなお子さんの場合、下顎側切歯(前から2番目の歯)が生えるときに、本来ならば乳側切歯という、乳歯の前から2番目の歯とだけ入れ替わらなければならないところ、乳犬歯の根っこも同時に溶かしてしまうことが多いのです。

すると、下顎側切歯が生えてくる7歳前後に、乳犬歯を早期に失ってしまうのです。

乳犬歯が早期に抜けると、永久歯の犬歯が生えるスペースを失ってしまい、結果的に犬歯が八重歯になることがあります。

八重歯(犬歯低位唇側傾斜):矯正治療で改善します。

この場合は、軽度であれば小児矯正によって顎を拡大して歯の生えるスペースを確保したり、重度であれば抜歯による成人歯列矯正による改善が必要になります。

2.機能の問題

2-1 偏咀嚼

歯の位置に問題がなくても、舌癖や歯の喪失が原因で偏咀嚼が起こることがあります。

また、歯の痛みや萌出時の早期接触も偏咀嚼の原因となります。

改善方法としては、以下のようなトレーニングが有効です。

- 普段あまり噛んでいない側(非咀嚼側)での咀嚼トレーニング

- 鏡を見ながら正中を合わせるトレーニング

これらを繰り返すことで、少しずつ癖を改善することが可能です。

チューイングガムを用いたトレーニングがおススメです。

2-2 普段の姿勢

頬杖やうつ伏せ寝など、日常の姿勢もかみ合わせのずれに影響を与えます。

特に、片側だけで頬杖をつくなどの悪習癖がある場合、かみ合わせだけでなく筋肉の付き方にも歪みが生じます。このような場合、以下の対応が重要です。

- 悪い癖を治す

- 周囲の筋肉を正しく鍛える

- 体幹を鍛えるトレーニング

これにより、悪い状態に戻らないよう予防することができます。

MFT(筋機能療法)ではこうした姿勢の矯正なども行っていきます。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

まとめ

いかがでしたか?

- 正中のずれの原因は、構造の問題(交差咬合や乳犬歯の早期喪失)と機能の問題(偏咀嚼や姿勢の悪さ)に分けられます。

- 交差咬合や乳犬歯の早期喪失など、構造の問題の場合はMFTよりも矯正治療がより有効です。

- 舌癖や普段の姿勢など、機能の問題の場合はMFTのトレーニングや姿勢改善が効果的です。

偏咀嚼や姿勢の悪さが原因の場合、MFTのガムトレーニングや体幹を意識した筋肉トレーニングを取り入れることで改善が期待できます。

正中のずれを改善するためには、原因を正確に把握し、それに応じた適切な対応を行うことが大切です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

歯科医師と歯科衛生士の業務範囲って、どうちがうの?

2024年12月16日

「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」

こんにちは!医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。今日は歯科衛生士と歯科医師の業務範囲の違いについての話題です。

1.現在の歯科医院には多くの専門職が在籍する

昔々は、歯科医院にいる専門職といえば「歯科医師」だけでした。1960~1970年代の多くの歯科医院では、歯の詰め物や被せ物、入れ歯などを自作していたので、15~16時で外来診療は終わり、その後の時間で院長先生が自分で技工物を作っていました。

1970年代に入ると、歯科衛生士が多くの医院に勤務するようになります(資格そのものは1948年にはありましたが、一般的な医院に歯科衛生士が勤務するようになるのには、少しタイムラグがあったようです)。1989年に歯科保健指導が歯科衛生士の業務に追加されると、歯科医院における歯科衛生士の役割はますます重要になっていきました。

そうした歴史的背景から、歯科医院の専門職と言えば「歯科医師」「歯科衛生士」と思われる方が多いと思います。

現在では、もっと多くの職種のメンバーが歯科医院に在籍しています。例えば当院では、国家資格者だけでも歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士のほかに、薬剤師・保育士・管理栄養士が在籍しています。国家資格以外の職種に、歯科助手・受付・医療事務のメンバーも在籍していて、いずれも専門性が高い業務を担っています。

今日はそんな「歯科医院の色んなお仕事」の中でも、歯科医師と歯科衛生士の業務について解説していきます。

2.歯科治療には「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」の区別がある。

- ・絶対的歯科医行為:歯科医師のみが行うことができる医療行為のこと

- ・相対的歯科医行為:歯科医師の監督下であれば歯科衛生士も行うことができる医療行為のこと

具体的な絶対的歯科医行為(歯科医師だけが行うこと)

- ・治療計画の作成

- ・歯や神経の抜歯

- ・歯の切削

- ・歯茎の切開

- ・詰め物の充填

- ・被せ物の装着

- ・注射による麻酔(歯石除去のための麻酔以外)

- ・レントゲン撮影

具体的な相対的歯科医行為(歯科医師の指導下で歯科衛生士も行えること)

- ・歯周病検査

- ・歯石や歯の着色の除去

- ・ホワイトニング

- ・表面麻酔の塗布

- ・歯列矯正のワイヤー交換や装着

- ・仮歯の調整と仮着

- ・適切な教育が行われた場合に限り、歯石除去の麻酔は可能

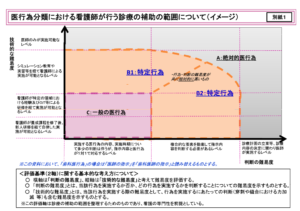

3.法的にはどうなっているの?

絶対的歯科医行為と相対的歯科医行為の境界線は、実は曖昧です。厚生労働省の審議会などでも、ある特定のラインはある(人の体を切ったり削ったりするような)ものの、注射・麻酔・印象といった「特定行為(教育や実習を経て歯科衛生士による実施が可能となる行為)」というグレーゾーンがあって、その下に「歯科衛生士でもできる、明確な相対的歯科医行為」があるイメージです。ですから、歯科衛生士の業務は医院によって異なる(歯科医師の裁量による)ことも多いのです。

出典:厚生労働省審議会資料 医行為分類の枠組み(修正案)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002npzo-att/2r9852000002nq4x.pdf

4.相対的医行為のなかの「特定行為」 ~特に麻酔について~

歯科の世界で代表的な「特定行為」は麻酔ではないかと思います。

よく「歯科衛生士の麻酔はSRP時に限る」と言われますが、実際は法律にそういったことが明言されているわけではなく、特定の条件を満たした歯科衛生士が採血を行って、裁判で無罪になったケースもあります。麻酔では無く「採血」での無罪判決ですから「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」の境界線がいかに曖昧かということが良く分かりますね。

5.当院の立場と考え

当院では歯科衛生士が麻酔を行うことはありません。

歯科衛生士が麻酔を行うことに反対の立場でそうしているのではなく、当院においては、運用上必要がないためです。

- ・当院には歯科医師が複数名在籍しているので、歯科医師が局所麻酔をしにチェアサイドにいくことが、さほど大変でもない

- ・エムラクリームという強力な表面麻酔を用いることで、SRP時に浸潤麻酔が必要となることが激減した。

そのうえで、歯科衛生士の麻酔についてどう考えているかと申しますと、

- ・歯科衛生士が麻酔できると、臨床のオペレーションがスムーズという事情は理解できる。

- ・歯科衛生士専門学校で麻酔についての教育がほぼ皆無である現状で、敢えて歯科衛生士が麻酔をする必要は無いのではないか。

- ・少なくとも一定の研修を受けたという資格は必要と考える。

という立場です。

実際、同じ立場の歯科医師は多くいます。

・「臨床歯科麻酔認定歯科衛生士(民間資格)」など必要な研修・教育を経て取得できる。

(民間資格なので、この資格がないと麻酔できない、というものではありません)。

・日本歯科麻酔学会と日本歯周病学会が連名で公開した「歯科衛生士による局所麻酔行為による見解」でも、「浸潤麻酔全般を現時点で歯科衛生士の業務とすることは困難であると考えます(中略)浸潤麻酔行為を含む歯科治療に積極的に関わろうとする歯科衛生士の活動は支援する」とされている。

よって、必要な教育・実習を経て、歯科医師の指導下で安全に処置する体制があれば、歯科衛生士のSRP時の浸潤麻酔はOKなのかもしれません。

個人的には、歯科衛生士の学校教育に麻酔が盛り込まれると、より安心かなと思います。

歯科医療の現場では、歯科医師と歯科衛生士がそれぞれの専門性を活かしながら協力することで、より質の高い医療を提供することができます。

「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」という境界線はありますが、それぞれの職種が互いの専門性を尊重し、補完し合うことが大切です。

当院では、このようなチーム医療の理念を大切にしながら、患者さんの健康を守るために日々努力しています。

現在、歯科医師および歯科衛生士の方を募集しております。

私たちと一緒に、患者さんの笑顔のために働きませんか?

ご興味をお持ちの方は、ぜひ当院の求人情報をご覧ください。

ご応募をお待ちしております。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

6.「絶対的歯科医行為」を行って歯科衛生士が逮捕されたケースはあるの?

調べた限りでは、歯科衛生士が絶対的歯科医行為を行って逮捕されたケースはみつかりませんでした。

一方で、歯科助手が絶対的歯科医行為や相対的歯科医行為を行ったとして逮捕された事例は、実際に存在します。

- ・歯科助手がスケーリングやSRPを行って書類送検されたケース

- ・歯科助手がレントゲン撮影を行って書類送検されたケース

- ・院長の妻(歯科助手)が形成を行って書類送検されたケース

- ・歯科助手が仮歯の装着および、診療報酬の水増し請求をしたとして逮捕されたケース

これらの行為は歯科医師法第17条に抵触します。

7.歯科業界のコンプライアンス

20年くらい前、私がまだ歯学生の時代は、今ほどコンプライアンスが重視されておらず、歯科助手がレントゲンボタンを押す…ようなことは、しばしば耳にする話でした。

しかし歯科医療の世界も、時代とともに進化し、法令遵守の意識が高まってきました。

無資格者による医療行為も、今では見られなくなりました。

しかし、歯科医療における行為の境界線は、依然として微妙な部分があります。

転職サイトなどで見かける情報の中には、求職者の不安を煽り転職を促す目的で、あえて誇張や誤解を招く表現を散りばめているものも散見します。

次回は「歯科助手のお仕事 ~コンプラ重視の歯科助手の職務とは~」というテーマで、より詳しく解説していきます。

この記事を最後までお読みくださった方は、歯科業界の方、歯科業界にご興味をお持ちの方だと思います。

歯科医療の世界で、法令を遵守しながら、患者さんのために最善を尽くす方法を考える機会になれば幸いです!

8.まとめ

いかがでしたか?

- ・歯科医療の専門性と役割分担が進化し、現在では多様な職種が協働してチーム医療を実践しています。

- ・歯科医師と歯科衛生士の業務範囲には「絶対的歯科医行為」と「相対的歯科医行為」の区別があるが、その境界線は曖昧な部分もあります。

- ・歯科衛生士による特定行為(例:麻酔)については、適切な教育と研修を経た上での実施が望ましいと思います。

- ・歯科業界は法令遵守の意識が高くなり、いまではコンプライアンス違反の話はほぼ耳にしなくなりました。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

MFT特集 その9 「下唇を噛む癖」咬唇癖ついて考える

2024年11月25日

MFT特集 その9 「下唇を噛む癖」咬唇癖ついて考える

こんにちは。岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村剛です。

MFT関連の第9回である今回は、「咬唇癖」について考えてみようと思います。

これは第8回で触れました深いかみ合わせ(deep bite)に随伴する症状です。

日本人は顔の構造の特徴から、Deep biteな上顎前突の顔の人が増加しているようです。

*画像は同意を得て掲載しています*

MTF特集1~8はこちら(クリックすると、ページに移動します)

1.咬唇癖とは?

口唇癖は上顎前歯の裏に下口唇を咬む癖で、挟み込まれた下口唇が上顎前歯を唇側に押すため、上顎前歯がさらに前突していきます。

出っ歯だから唇を咬み、唇を咬むから出っ歯が悪化するという、悪循環です。

2.咬唇癖を予防するには「3歳未満で止めること」が重要

乳歯列期に唇にあとが残るほど「下唇を吸う」子供がいますが、乳歯の指吸い癖と一緒で、3歳ぐらいまでにやめれれば歯列への影響は少ないとされています。

これらの癖は授乳などと同じような『吸う感覚』を味わうためにするといわれており、3歳以降も続けるようであれば、癖として定着してしまいます。

癖として定着している場合、自力での改善は意識してもなかなか難しいです。

口唇癖はほぼ無意識でする行動で、ストレスがかかったり、緊張するととくに唇を咬む傾向にあります。

指吸い癖もそうですが、『吸う感覚』が心地よい、と感じている場合は辞める動機がなかなかありません。

3.咬唇癖を治す方法

3-1)噛みたいときには別のことをさせる

唇を咬む癖が良くないことであることを本人に説明した上で、噛みたい時には他のこと、お気に入りの玩具で遊ぶなどといった、他の事をさせるよう誘導するという方法があります。

ただ、前述のとおり、いったん癖として定着してしまっていると、これだけで完全に癖を治すことは難しいことが多いです。

3-2)矯正により口腔の形の改善する+口腔機能の発達を促す

顔が丸く、頬の筋肉が強い場合、下顎が奥に押し込まれています。

(詳しくはこちらの記事もご覧ください:MFT特集その8「笑ったときに下顎の前歯が見えない」ディープバイト(Deep Bite)について考える)

こうした場合、マウスピースなどで前歯のかみ合わせを「浅くする」ことにより、下顎の成長を促すことができます。また、上の前歯を矯正によって引っ込め、上下の前歯の間に下口唇を入らないようにすることが有効です。

また、口腔機能の発達不全が背景にある(唇の力が弱い・咬合力が未発達・舌を上に持ち上げる力が弱い、など)ことが多いため、MFT(筋機能訓練)により改善を試みることが重要です。

4.咬唇癖は放置すると悪化する

口の習癖は、様子を見ていても、咬合と筋肉の悪循環の作用により徐々に症状が悪化していく事が多いです。口唇癖はその典型です。

正常な発育を阻害する因子は、なるべく早めに矯正やMFTなどを組み合わせて実施して、形の修正・癖の修正を両面から支援することが重要だと考えます。

当院の筋機能療法(MFT)

当院の筋機能療法(MFT)

まとめ

いかがでしたか?

- ・上顎前突、Deep biteでは、唇を咬む癖(咬唇癖)が出やすいです。

- ・唇と咬むから出っ歯が悪化し、出っ歯だから唇を咬む…という悪循環が発生し、咬合と筋肉の作用により悪化していく症例が多く存在します。

- ・咬む行為が本人にとって心地よい場合、自然にはなかなかやめられません。矯正などによる口腔の形の修正と、MFTなどのトレーニング、本人の発達と理解、を通じて正常な発育を阻害する因子を修正してあげることが重要です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

と合着(コメ糊)の対比図-visual-selection-1.png)