岩国市で歯科をお探しの方へ|ネット予約が便利になりました【つぼい歯科クリニック】

2025年10月14日

岩国市で歯科をお探しの方へ|ネット予約ができるようになって1年!

当院では、患者さまの「予約したいのに電話が繋がらない」というお声にお応えし、

ネット予約(WEB予約)システムを導入してから1年が経ちました!

これまでは、

朝8時半〜9時半・お昼12時〜14時・夕方17時以降など、

お仕事の合間やお昼休みにお電話をくださる方が多く、どうしても回線が混み合ってしまう時間帯がありました。

その結果、「何度かけても繋がらない」「診療時間外に予約をしたい」といったご不便をおかけしていたかと思います。

以前のEパーク予約システムでの課題

以前はEパーク経由の仮予約システムを利用していましたが、

実はこのシステムは院内の予約カレンダーとリアルタイムで同期していない仕組みでした。

そのため、Eパーク上で予約をいただいても、スタッフが手作業で院内システムに移す必要があり、

その間に先約が入ってしまうケース(タイムラグ)が発生していました。

このような事情から「Eパークの予約はあくまで仮予約です。その後の電話連絡でもって予約が確定します」と表示していたのですが、これが非常に評判が悪く、より正確で便利な予約方法を検討してきました。

現在のネット予約は「リアルタイム反映」!

現在導入しているWEB予約システムは、院内の予約カレンダーと直接連動しています。

そのため、ネット上で表示される空き枠はほぼ正確で、

患者さまご自身でご希望の時間帯をリアルタイムに選択していただけます。

「電話をかける時間がない」「夜のうちに予約したい」

といった方にも非常に好評をいただいております。

ただし、ごくまれに下記のようなエラーが発生することがあります。

・ドクター処置が必要な予約が衛生士枠に入ってしまう

・システム上のタイムラグにより、ダブルブッキングが起きる

もし、エラーがある場合は発見し次第ご連絡を差し上げております(1か月の予約1900件のうち、10件未満の頻度です)。

今後もスタッフ一同、システム精度の向上とチェック体制の強化に努めていく所存です。

歯科医院の場合、担当医別、歯科医師・歯科衛生士別に細かく予約の種類が分かれているため、美容院や医科の予約のよりも煩雑です。

所要時間も処置別に異なるため、キャンセル→別の日程で再予約、の難易度が高い背景があります。

なにとぞ、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

完全予約制だからこそ、キャンセル・変更のご連絡は早めにお願いします

当院は完全予約制で診療を行っております。

そのため、もしキャンセルや予約変更が必要な場合は、できるだけ早めにご連絡をお願いいたします。

WEB予約は24時間いつでも利用可能ですが、直前のキャンセルや無断キャンセルが続くと、他の患者さまの診療機会を奪ってしまうことになります。

皆さまのご協力をお願い申し上げます。

WEB予約に対応できない患者様

・無料託児サービスをご利用の方

・市のおとなの歯科検診・妊婦歯科検診の券をご利用の方

・車椅子をお使いの方

・お子様の外傷

・日本語で会話が難しい方

・訪問診療希望の方

・セカンドオピニオン希望の方

・他院に既に定期健診通院をされていて、初診から特定処置だけ当院に依頼したいという方

・急いで治療を望まれている方(お急ぎの状況が、例えば手術や、がん化学療法前に、すべての虫歯を抜歯しなければならないケースと、旅行前に応急処置を希望されている場合とでは、対応が異なるため、お電話で状況をお聞かせください。)

上記に当てはまる方は、大変申し訳ございませんが、お電話でのご予約をお願いいたします。

ご協力をお願い申し上げます。

ネット予約はこちらから

▶ つぼい歯科クリニックのネット予約はこちら

よくある質問(FAQ)

Q1. ネット予約は何日前までできますか?

通常、当日を含めて30日先までのご予約が可能です。直前のご予約も空きがあれば受け付けておりますが、希望日時が埋まりやすいため、お早めのご予約をおすすめします。

Q2. 初めての受診でもネット予約できますか?

はい、初診の方でもご利用いただけます。

初診の方用のボタンより、お申込みください。

▶ つぼい歯科クリニックのネット予約はこちら

Q3. ネット予約で希望の時間が取れない場合は?

システム上の空き枠が満席の場合でも、急患やキャンセル枠が出ることがあります。

その際はお電話(0827-32-7506)でお問い合わせください。

Q4. 予約の変更やキャンセルもネットでできますか?

可能です。ただし、当日直前のキャンセル・変更はご遠慮ください。

当院は完全予約制で、ご予約に合わせてスタッフが準備してお待ちしております。

キャンセルのご連絡はなるべく早めにお願いいたします。

Q5. どんな診療内容でもネット予約できますか?

下記以外のご予約は、基本的にすべてネット予約可能です。

WEB予約に対応できない患者様

・無料託児サービスをご利用の方

・市のおとなの歯科検診・妊婦歯科検診の券をご利用の方

・車椅子をお使いの方

・お子様の外傷

・日本語で会話が難しい方

・訪問診療希望の方

・セカンドオピニオン希望の方

・他院に既に定期健診通院をされていて、初診から特定処置だけ当院に依頼したいという方

・急いで治療を望まれている方(お急ぎの状況が、例えば手術や、がん化学療法前に、すべての虫歯を抜歯しなければならないケースと、旅行前に応急処置を希望されている場合とでは、対応が異なるため、お電話で状況をお聞かせください。)

Q6. 駐車場やアクセス方法を知りたいです。

当院の場所・駐車場情報はアクセスページでご確認いただけます。

岩国駅から車で約10分、駐車場は医院前に完備しております。

まとめ

・リアルタイムで空き状況を確認でき、正確で便利になりました。

・完全予約制のため、変更・キャンセルはお早めにご連絡をお願いします。

・初診の方もネットから簡単に予約できます。

・ネット予約の精度向上と快適な診療体制を今後も整えてまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

▶ ネット予約はこちらから

進路に迷う人に歯科衛生士をおススメしたい。求人倍率23倍!就職に困らない国家資格

2025年9月29日

社会から必要とされる仕事で、好待遇!

ライフワークバランス最高の「一生できる仕事」

こんにちは、つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今日は、歯科衛生士という素晴らしい仕事を解説します。

- 社会から必要とされる医療職

- 専門学校と国家試験ともに、資格取得難易度が比較的やさしい

- 一生働ける

- 日本中どこでも働ける

- AIに置き換わることがない「手に職がつく」仕事

- 産休後も育休後も復帰が簡単

- 力仕事ではなく、夜勤もない

- 歳をとっても続けやすい/長期離職後も復帰しやすい

- 残業なしである職場が多い

- 給与も高水準

- 起業して高収入を目指すことも可能

いかがですか?

進路に迷う高校生や保護者の方、

第二新卒の方、

もう一度学校に入り直してリスキリングを考えておられる方、

やりがいがあってコスパ◎の歯科衛生士について、ぜひ知っていただきたいです!

1)歯科衛生士をおススメする理由

1-1)患者さんの健康を守るやりがいのある仕事

皆さんの周囲には、虫歯も歯周病もゼロという方は、どのくらいいらっしゃいますか?

日本人の歯周病罹患率

4mm以上の歯周ポケット保有者:47.9%(年齢が上がるほど増加)。

日本人の虫歯罹患率

永久歯で「虫歯経験あり」(処置済み or 未処置が1本以上):87.2%(5歳以上の総計)

永久歯で「未処置虫歯あり」:29.7%(= 併有27.4%+未処置のみ2.3%)。

5~14歳では「乳歯または永久歯に虫歯あり」が概ね2~5割

※いずれも厚労省「令和4年(2022)歯科疾患実態調査(概要)」から。

要は、

・日本人の人口の半数が歯周病で、

・虫歯を過去に作ってしまった経験がある人は人口の90%弱。

・子供の20~50%と、大人の30%前後に虫歯がある状態のままになっている

という状況なのです。

歯科衛生士さんのお仕事を一言で表すと「虫歯と歯周病の予防を通して患者さんの健康を守る」こと。

定期的な予防処置やブラッシング指導、歯周治療や口腔機能管理を通して「患者さんの健康を守る、歯を守ることを通して患者さんを全身疾患から守る」ことです。

地域の健康を底上げする、重要な役割を果たしています。

虫歯や歯周病と全身疾患の関係については、こちらの記事をご覧ください。

参考リンク

歯周病が認知症を悪化させる!?アルツハイマーを悪化させる歯周病菌

糖尿病で、お薬を飲んでいても血糖値が安定しない…それは歯石のせいかもしれません。

老いは口から始まる。歯医者が教える要介護にならないためのポイント!

1-2)社会インフラを支える「エッセンシャルワーカー」

歯科衛生士は、厚生労働省が定める医療従事者の一員として、法的・制度的にエッセンシャルワーカーに位置づけられています。

社会インフラの維持と国民の健康保持に欠かせない職種として、求められ続ける職業と言えるでしょう。

1-3)求人倍率23倍の「超売り手市場」

1人の歯科衛生士さんに、23軒の歯科医院が採用したいと手を挙げている状態です。

超売り手市場のため、ご自身のキャリア設計に合わせて職場を選ぶことができます。

全国に6万7,000件ほどある歯科医院や、大学病院、病院口腔外科などが主な活躍の場です。

その他に少しレアな職場としては、歯科医院向けのサービスを提供している会社(コンサルタントや教育ビジネス、秘書サービスなど)や、口腔化粧品や歯ブラシなどの会社などに就職するケースも。

もっとも、新卒で「臨床家以外」の選択肢を選ぶ人は少ない(転職時に臨床経験があった方が有利になるため)印象です。

地域医療から高度医療、在宅ワークからオフィスワーカーまで、志向に合わせたフィールドを選べること、日本中どこに転居しても職場に困らないことが強みです。

1-4)初任給から高給で今後も昇給が期待できる

初任給は全国的に高水準で、経験・技術に応じて昇給しやすい環境です。

求人倍率が高いので、ここ10年でかなり給与水準が上がりましたし、今後もあがっていくと予想されている職です。

2024年の4年制大学卒業のオフィスワーカー全体の初任給平均: 22.5万円

2024年の4年制大学卒業のオフィスワーカー(1000人以上の大企業)の初任給平均: 24.1万円

2024年の歯科衛生士(3年制の専門学校卒業)の初任給平均: 26万円

2025年の歯科衛生士(3年制専門学校卒業)初任給相場 28万円程度

3年制専門学校卒で、AIに置き換えることが出来ない一生のキャリアを手に入れることができ、さらに4年制大学を卒業して大企業に入るよりも初任給水準は高い、それが歯科衛生士です。

1-5)勤務時間内にスキルアップでき、AIに置き換え不可能な「生涯現役」の仕事

歯科医院にもよりますが、スケーリング(歯石除去)、SRP、拡大視野下の臨床、矯正アシスト、口腔機能管理などを段階的に習得できます。

そしてこれらは「AIでの置き換えが不可能」な業務ばかり。

今後20年間で多くの事務系業務、ルーティン業務、簡単な接客系業務、会計業務などがAIと機械に置き換わっていきます。

若い時に頑張って身に着けた知識や技術もAIの普及とともに「AI前提のスキルアップ」ができないと通用しない世の中になっていくと予想されています。

歯科衛生士の業務はAI化も機械化もとても難しいため、若い頃に頑張って習得した技術で、一生働くことができます。

私たちと一緒に、患者さんの笑顔のために働きませんか?

ご興味をお持ちの方は、ぜひ当院の求人情報をご覧ください。

ご応募をお待ちしております。

つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人採用サイト

2)歯科衛生士の職務内容

2-1)歯周病と虫歯の予防・重症化進行阻止

ブラッシング指導、歯周組織検査、歯石除去、SRP(スケーリング・ルートプレーニング)、初期虫歯の管理などを担当。

とくにSRPは歯肉縁下のデブライドメントと根面平滑化を行う高度技能で、予防と治療の要です。

歯科衛生士の一生のキャリアとして、最も価値が高いコア技能と言えるでしょう。

パートナーの転勤などに随行して、別の歯科医院に転職することになっても、この技能さえあれば「ベテラン」として遇されます。

歯科医院見学時のPOINT!

歯周病予防に軸足を置きたい歯科衛生士さんが欲しい「設備」3選!

1.歯科衛生士用の拡大鏡

2.パウダーメンテ用のエアフロー

3.歯科衛生士用の専用ユニットチェアがあるかどうか

精度の高い治療を可能にする拡大鏡や、短時間で綺麗にステイン・プラークの除去を行えるエアーフロー、自分のお気に入りの道具や、個人管理の物品などをチェアサイドに置いて置ける歯科衛生士専用チェアは、なくても歯周病治療・重症化予防処置はもちろんできます。

しかし、あると便利な人気設備です。

2-2)矯正治療

歯科衛生士は、マウスピース矯正(インビザライン等)において、口腔内スキャンや写真撮影、経過記録、アタッチメント装着、装置使用の指導など“主役級”の役割を担います。患者さんのモチベーション支援も重要な仕事です。

患者さんがなりたい自分になっていくのをお手伝いする、とてもやりがいのある業務です。

医院によっては矯正治療をやっていないこともあるので、興味がある方は医院見学時に確認してみましょう。

歯科医院見学時のPOINT!

矯正治療に携わってみたい歯科衛生士さんは確認してみましょう!

1.矯正用3Dスキャナがあるかどうか

2.歯科衛生士の矯正業務の担当はあるかどうか

3.自分が矯正治療を受けてみたい場合、社割や補助制度はあるかどうか

矯正治療をやっている医院の多くで、社員が無料もしくは割引で治療を受けられる制度を設けています。

自分も矯正治療に興味がある場合は、ぜひ見学時に質問してみると良いでしょう!

2-3)診療介助・オペ介助

歯科医師の外来治療やオペの準備と介助を行う仕事です。

「歯科医院の一連の仕事を理解するため」として、昔は1年くらい診療介助をしながら、徐々に歯周病治療/矯正治療の方も担当する…というカリキュラムの医院が多かったと思います。

今は「診療介助からキャリアをスタートさせる医院」と「歯科衛生士のコア業務である歯周病治療からキャリアをスタートさせる医院」が半々といった印象です。

歯科医院のすべての業務を理解できるようになる重要業務ではあります。

しかし診療介助業務は覚えることが膨大な上に、歯科医院ごとにやり方や道具が異なるため、その人の一生のスキルにはなりにくいという側面があります。

そして診療介助が上手でも、歯周病治療(SRP)が上手でなければベテラン歯科衛生士とは扱われません。

そういった歯科衛生士さんのキャリア形成の背景から、先に歯周病治療を集中的にできるように支援して、中堅と呼ばれるポジションになってから本人の希望があれば診療介助業務も覚える、というカリキュラムの歯科医院が近年では増えてきました。

(ちなみに当院も、先に歯周病治療を習得してもらい、その後本人の希望により矯正治療や診療介助に領域を広げていくか、歯周病治療をより極めていくか、決めていただいています)

診療介助業務は、チーム医療の要として安全・精度の高い治療を支える、重要な仕事であることは言うまでもありません。

一方で、ライフスタイルの変更や転職の可能性がある若い歯科衛生士さんにとっては優先度はやや低いかもしれません。

歯科医院見学時のPOINT!

歯周病治療からマスターしたいか?診療介助からマスターしたいか?自分の希望にあったカリキュラムの医院を選びましょう!

1.歯科衛生士の教育カリキュラムがあるかどうか

2.小児メンテナンス、成人のSC、成人のSRPなど、どのくらいの時期で出来るようになるカリキュラムになっているか

3.診療介助、成人SCや成人SRPなど出来ることが増えたら昇給する規定はあるかどうか

カリキュラムを見ると、先輩たちがどのくらいの期間でその業務に従事することが多くて、どのくらいで昇給するかが分かることが多いです。

行き当たりばったりや、見て覚えるスタイルではなく「歯科衛生士の教育に慣れた」歯科医院がキャリアのスタートにおススメです。

長くなってしまったので、今回はここまでにして、次回は

「歯科衛生士に向くのはどんな人?」

「歯科衛生士になる方法」

「歯科衛生士の長期キャリア形成」

というテーマでお送りしたいと思います。

ぜひご覧ください。

いかがでしたか?

・歯科衛生士は、確かな専門性と豊富な就業先のある仕事です。

・学び続けられる環境、そしてライフイベントに寄り添う柔軟性を兼ね備えた国家資格です。

・歯科衛生士としてどのような環境でキャリアをスタートさせたいか、歯科医院見学をきっかけに考えてみることをおススメします。

最後までお読みいただきありがとうございました!

医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 求人サイト

歯科麻酔2 歯科医院での麻酔のしくみ

2025年9月20日

こんにちは。岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 副院長の吉村剛です。

歯科医院で一番の関門と患者さんからよく言われるもの、それは麻酔です。

僕の治療でも毎日使用しています。

先日、僕の口の中の詰め物が脱離し、患者として同僚の先生に治療していただいた際にも麻酔を受けました。

僕自身もあの麻酔の感覚は、どうやっても好きにはなれないものです。

今回は痛くない麻酔にするための工夫と、麻酔が効きにくい場合の対策についてお話します。

参考リンク

歯科麻酔シリーズ1: 歯科麻酔 なるべく無痛に近い歯科治療の実現のために

1)世界一の麻酔の名手は「蚊」

蚊は人間に気づかれないように刺してきます。

そう!針を刺されているのに、気づかない。

では、蚊はどんな工夫をしているのでしょうか?

・極細の注射針を使う

・時間をかけてゆっくり注入する

・表面を軽く麻酔して感じさせにくくする

これらが蚊のテクニックとされています。

なんかかゆくなってきましたが、歯科医院での麻酔はこのテクニックを模す形で進化しています。

細かく見ていきましょう!

1―1)表面麻酔

• 歯茎の表面に麻酔薬を塗布して感覚を麻痺させる

• 針を刺す際の痛みを軽減

1-2)電動注射器

-300x300.png)

• コンピュータ制御で麻酔液をゆっくりと注入する

• 圧力変化による痛みを抑えやすい

1-3)極細針

(日本語)-300x300.png)

• 皮膚や歯茎への侵入時の刺激を小さくする

(点滴などは0.4-0.5mm、歯科麻酔は0.26mmぐらい、約半分、痛みは3割減!)

このような工夫を組み合わせることにより、麻酔処置時の痛みを軽減できるようになっています。

実際、昔よりも痛くなくなったと患者さんに言われることも多いです。

2)麻酔が効きにくい!?どういう場合にそうなるの?

歯科医師は無痛に近い歯科治療を目指していますが、残念ながら「麻酔が効きにくい」というケースは確かにあります。

どのようなことが原因なのでしょうか。

(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)(日本…-1-300x300.png)

2-1)炎症が起きている

歯や歯茎に強い炎症がある場合、通常よりも麻酔が効きにくくなることがあります。

炎症によって血流が増加し、麻酔薬が拡散してしまいやすくなり、薬の効果が十分に発揮されないためです。

また、炎症が進行していると患部のpHが低下し、麻酔薬の作用が弱まるという現象があります。

そのため、特に急性の歯の痛みや膿を伴う感染症がある場合には、通常より麻酔が効きにくくなることがあります。

従って、激しい痛みがある場合は治療前に、抗生剤の投薬などを行って炎症を抑えることが有効です。

2-2)飲酒や服薬の影響

治療前にアルコールを摂取していたり、普段から特定の薬を服用していたりすると、麻酔の効果が弱まることがあります。

アルコールは血流を促進する作用があり、効果の持続時間が短くなったり、効きが悪くなったりします。

また、向精神薬や一部の鎮痛剤など常用している薬が影響する場合もあります。

たばこも麻酔が効きにくくなります。

2-3)体質・体調による個人差、部位による効きやすさ

体質やその日の体調による個人差も、麻酔の効果に関わります。

もともと麻酔薬の代謝が早い体質の人もいます。

また、下顎の大臼歯部(奥歯)は麻酔が効きにくい神経の走行であるため、麻酔が効きにくい場合があります。

2-4)強い緊張やストレスを感じている

強い緊張やストレスを感じていると、緊張によって交感神経が活性化し、血流や代謝が変化するため、麻酔が効きにくくなる(と感じる)ケースもあります。

また、緊張していると通常よりも痛みに敏感になり、わずかな刺激でも強く感じてしまいます。

特に怖がりの方やお子さんでは、怖い気持ちが風船のように膨らんでおり、少しの気持ちで爆発してしまい、治療どころではなくなる場合があります。

実際、終わってしまって落ち着けばよく考えたら、

「痛みはたいしたことなかったけど、怖かった…」

という感想はよくあります。

また、気持ちの問題は治療が続くかぎり再現性をもって毎回発生しますので、対策が必要です。

(日本語)(日本語)-1-1024x1024.png)

3)麻酔しても痛い!怖い!そんな時に痛みを感じにくくする方法

「痛い!」「怖い!」と緊張していると、麻酔していても痛みを感じやすくなってしまいます。

痛みをやわらげるためにも、リラックスが最も重要です。

3-1)緊張を和らげる、自力でできる注意ポイント

(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)(日本…-1024x1024.png)

・鼻呼吸をする

口で呼吸してしまうと、治療中の水や唾液によって息苦しくなり、より緊張してしまうことがあります。

鼻で大きく息をするようにした方が楽に治療を受けられます。

・目を閉じない/家族や術者の話しかけに耳を傾ける

目や耳からの情報が減ると、体で感じる刺激に集中して痛みが強く感じられるという現象が起きます。

通常、治療中に水しぶきがかからないように、顔にタオルをかけさせていただくことが多いです。

しかし麻酔の効きが不十分な場合は、あえてタオルをかけずに目を開けて治療に臨んでいただくこともあります。

・歯科のチュイーンという音が苦手な場合は、ノイズキャンセリングヘッドホンをつけたり、個室で治療を受ける

痛みの直接的な引き金ではなくても、歯科の音やニオイが原因で、恐怖心・緊張が高まる人がいます。

その場合は、ノイズキャンセリングヘッドホンを用いて音楽を聴きながら治療を受ける、あるいは個室診療室で音やニオイがない状態で治療を受けたりすることも有効です。

当院は防音個室治療室もあるので、ご希望の場合はお気軽にご相談ください(予約制)。

3-2)自力では難しい場合には「鎮静」

・笑気鎮静法(しょうきちんせいほう)

(日本語)(日本語)(日本語)-300x300.png)

笑気ガスを吸入することで、リラックス効果を得ながら治療を受けることができる方法です。

意識を保ったままでありながら、不安や恐怖心を和らげる効果や、痛みを感じにくくなる効果があります。

歯科治療に対する恐怖心が強い患者さんや、嘔吐反射が強くて歯科治療が苦手という方におススメです。

笑気鎮静法のメリットとしては、治療開始前に鼻からガスを吸入し、数分程度でリラックスした状態になることが多く、身体への負担が少ない点があげられます。

また薬の効果が切れるのも早いため、治療後は比較的すぐに日常生活に戻れます。

当院の場合は、床下換気システムを設置した個室(2部屋)で笑気鎮静治療を行うことが可能です。

ただし、笑気鎮静法が適していない人もいます。

それは鼻呼吸できない人です。

笑気鎮静法が向かない人

・鼻炎などで鼻呼吸ができない人

・泣いて鼻水が出てしまっている状態の小児

・静脈内鎮静法

(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)-300x300.png)

静脈内鎮静法は、静脈に点滴で薬剤を投与し、半分眠ったようなリラックス状態で治療を受けられる方法です。

緊張や恐怖心が大幅に軽減され、痛みに対しても非常に鈍感な状態になるため、治療への不安がとても強い患者さんにも向いています。

歯科麻酔の専門家が在籍する医院や病院などで受けることができます。

静脈鎮静が向かない人

・暴れてしまう小児(点滴のルート確保が難しい)

4)低年齢で泣いて暴れてしまう/知的障害などのために治療困難な場合は「全身麻酔」

(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)-300x300.png)

全身麻酔は、眠った状態で治療を受けられる麻酔方法です。

意識もなく、覚醒した時にはすべてが終了しています。

このように聞くと、一般の方でも「それ良いですね!歯医者苦手だから、やってみたい!」と思われるかもしれませんが、実際はそんな簡単なお話ではありません。

全身麻酔での歯科治療のリスク・デメリット

・身体への負担が大きい

局所麻酔や静脈内鎮静に比べ、循環・呼吸に対する影響が強い。

・入院や高度な設備が必要

手術室、麻酔器、人工呼吸管理などの設備が必要で、一般的な歯科医院では対応できません。

・治療に制約がある

全身麻酔は頻繁には行えないため、処置をまとめて1回で行う必要がある。

一般の歯科医院の外来ではどうしても治療が難しい方向けの方法と思ってください。

5)お子様も含めて多くの方が、外来で治療できています

静脈内鎮静や全身麻酔まで行わず、笑気鎮静を使った治療を行うことだけでも、歯科治療で泣いてしまうお子さんを含めてかなりの方が、なんとか治療できたというケースは多いです。

当院でも、外来での治療は危険と判断する場合は大学病院にご紹介させていただいていますが、大多数の方は外来で治療ができています。

特に笑気鎮静は、強いストレスや恐怖に対しては有効だと考えています。

歯科恐怖症などで治療が困難な患者さんには、お薬手帳の内容や現在の通院状況などをお伺いして、必要な情報をもとにオーダーメイドな方法を検討しています。

お気軽にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

・歯科麻酔は、表面麻酔、電動コントロール、極細針を使うことで、痛みが大幅に軽減されます。

・麻酔が効きにくいシチュエーションは確かにあり、患部の炎症、飲酒や服薬の影響、個人差や部位の違いが考えられます。

また、麻酔に強いストレスがある場合も特別な配慮が必要であると考えます。

・リラックスすることが一番大事ですが、物理的、精神的に難しい場合、笑気麻酔などの対応策があります。

最後までお読みいただきありがとうございました!

予約なしで受診できる歯科医院が減った3つの理由

2025年9月5日

昔はシンプルに順番待ちしていた歯科医院。最近そういう歯科医院って減りましたよね?

こんにちは。岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

最近、「予約が取りにくい」と言われることが少し増えたように感じています。

「こちらは困っているのに、なんで今日中に診てくれないの?」

「先生だけ夜に残って、他のスタッフが帰った後にでも診ることはできませんか?」

「待つと言っているのに、どうして今日中に診る程度のことが出来ないの?」

「日中は仕事があるから、17時半以降しか行けない。何とか診て欲しい」

お気持ちはよく分かります。

20年前だと対応してくれた歯科医院の方が多かったと思うので、どうしても昔と比べてしまいますよね。

もちろん今でも、当院を含めた多くの医院で、当日急患のお申し込みを受け入れていると思います。

しかし20年前のように「待ちさえすれば絶対に当日中に治療を受けられる」という歯科医院が減っていると感じる人もいらっしゃるかもしれません。

今回は、当院を含めた多くの歯科医院が予約制・完全予約制に移行していった理由と、急なお口のトラブルの時に予約を取りやすくするためのポイントについて、解説します。

1. むかしは「予約優先制」「予約目安制」の医院が多かった

昔は、完全予約制の歯科医院は少なく、予約時間は目安程度で、実際は予約時間よりも待たされる歯科医院が多かったと思います。

これは、診療室数や歯科医師や歯科衛生士の人数よりも、多くの人数の患者さんの予約を入れるために起きていました。

わかりやすく例をあげてご説明します。

診療室が4部屋、歯科医師が1人、歯科衛生士が3人いる歯科医院があったとします。

15時30分からの予約枠で、完全予約制の歯科医院では、その時間に予約を受けることができる患者さんの上限人数は4人です。

しかし、予約が目安の歯科医院では、診療室や医療従事者よりも多い人数、同時刻に6~7人の患者さんの予約を受けることもよくあります。

キャンセルと診療申し込みの両方が多い場合は、予約制にしない方が「1日にお役に立てる患者さんの人数は多くなる」ので、メリットが大きいです。

一方で、もしご予約のキャンセルがなければ、4部屋しか診療室がないのに、同時刻に6~7人の患者さんの予約が入っているので、患者さんの診療室での待ち時間が長くなる、というデメリットもあります。

予約優先制(予約目安制)というスタイルは、今でも内科などの処置のない(問診と投薬主体の)医院ではよくあると思います。

時間通りに行っても、時間ピッタリに診療が始まるわけではなく、場合によっては1時間程度待つことも。

待つ代わりに、

・(1枠に複数の患者さんの予約を入れているので)キャンセルには寛容

・(他の患者さんも待つことを前提にしているため)直前の急患申込みをしても予約が取れることが多い

というスタイルです。

実は当院も、2016年の開業当初は予約目安制、つまり「患者さんはお待たせするけど、当日中に必ず診察可能」というスタイルをとっていました。

当日受け入れた患者さん全員の治療が終わっていない場合(ほぼ毎日でしたが)、スタッフに残業を頼んで21時ごろまで診療していました。

しかし、多くの問題が起こり、2017~2019年にかけて「完全予約制」「すべて時間内診療」に移行していきました。

2. なぜ「予約制医院が増えた」のか——背景にある3つの変化

1)タイパ(タイムパフォーマンス:時間対効果)重視の時代

これが「予約制医院が増えた一番の理由」です。

社会全体で「待たない」「計画的に動く」志向が強まりました。

歯医者のために半日確保する、ということが難しい患者さんが大多数になりました。

歯科医院もそのニーズに応える形で、予約制が普及しました。

実際、当院でも「予約が取りにくい」というご意見をいただくことよりも「待ち時間がないのが良いね!」とほめていただける方が多いです。

最近は医科(内科・外科等)でも予約導入が進み、世の中全体がタイパ重視型にシフトしています。

2)社会全体の人手不足

歯科医院は、歯科医師以外のほとんどのスタッフが女性です。

男性にとっても女性にとっても、残業が長い職場はブラックと言われたり、選ばれない職場になってきました。

ことに女性はその傾向が高いため、残業が多い職場は、勤労世代人口が減ってきた現在、人材確保に非常に苦労するようになりました。

歯科医院は労働集約型の職場で、スタッフがいないとそもそも何もできません。

歯科医師が一人で診療と受付や片付けなども行うより、歯科医師と歯科衛生士と歯科助手と受付が協働したほうが、ずっと効率が良く、多くの患者さんの診療を行うことができます。

残業の多い職場でスタッフの採用ができず、院長がなにもかも1人で行う場合に診療できる1日の患者さんの人数。

残業がない/少ないの職場だからこそ、スタッフを採用できて、院長とスタッフみんなで1日に診療できる患者さんの人数。

一般的に後者の方が、多くの患者さんのお役に立つことができます。

そうした背景から、時間外診療の廃止や、診療時間の短縮が、多くの歯科医院で行われるようになりました。

3)コンプライアンスの向上・仕事の分業化と高度化

30~40年前は、歯科衛生士と歯科助手が似たよう仕事をする医院も多くありました。

(歯科助手が歯科衛生士の職務の一部を担う医院も存在しました。)

現在は法令遵守の意識が業界全体に浸透し、きっちりと分業体制をとる医院が多くなりました。

歯科衛生士は、資格が必要な業務を集中して行い、歯科助手や受付メンバーは歯科医師の指導の下、資格が必要でない業務を担当することで、より多くの患者さんの治療を行う医院が増えています。

歯科衛生士は採用倍率23倍(1人に対して23軒の歯科医院が手を上げている状態)で採用難なので、年々この流れは加速しています。

分業化は、自分の専門領域に集中できることで、専門領域の成長が早くなるというメリットがあります。

デメリットとしては、自分の専門領域以外の仕事がわからないので、医院全体の業務の流れをわかった上で動くことが難しくなります。

例えば私のケースです。

開業当初は私も電卓と手で計算するレジで、会計を行うことができました。

しかし現在は、レセプトコンピュータ連動型POSレジを導入しており、操作は全くわかりません。

POSレジはレジ合わせ作業も不要ですし、日報と連動もしています。

大変素晴らしいのですが、(直感で操作できるアナログレジと比べて)覚えることは多いです。

器具の洗浄滅菌もそうです。

開業当時は、器具は手洗い→超音波洗浄→アナログのオートクレーブ(医療用滅菌窯)を使用していました。

現在は、手洗いかジェットウォッシャーを、使用した器具によって使い分けしています。

その後の滅菌も、クラスNオートクレーブまたはクラスBオートクレーブを、滅菌する器具によって使い分けています。

洗浄効率は高くなりましたが、作業は高度化しています。

分業と高度化によって、院長が一人いても

・会計の仕方が分からない

・片付け方が分からない

・道具の置き場が分からない

のようになって、結局一人では診療は出来ない…となってしまうのです。

3.当院の変遷 「予約優先制」時代に起きたトラブル

~予約外でも受診できることと、待ち時間が長いことと、スタッフの残業は3つでセット~

2016年1月開業当初、当院は「予約優先制」でした。

予約外の方も、緊急性やお困り度が高ければ、もともと他の方の予約が入っている時間でも受け入れしていました。

1)予約どおり来院された方をお待たせしてしまう

1時間以上お待たせするのが日常化。

終業までにあと2時間という状況で、処置待ちの患者さんが7~8名もいる状態。

そうなると、どうしても1回あたりの処置量を減らすことで、時間調整をせざるを得ない場面もありました。

診療終了は18時30分のところが、連日21時前後。

遅い時間帯に“駆け込み診療申し込み”が重なってしまうと、患者さんお一人お一人に、予定していた処置内容を全力投球していくことが困難になっていきました。

2)歯科医師が自分の全力を出し切れない状態に

「整理券制(早い者順)」でも100%の実力を出せる歯科医師はいます。

ただしそれは、患者さんが「1~2時間待つのが当たり前」と受け入れてくれる環境が前提です。

あくまで当院の話ではありますが、10年前の当院の大多数の患者さんは、それは望んでおられませんでした。

常に患者さんに「まだですか?」と思われ、こちらも「あと〇人の患者さんがお待ちだから、早くしなければ!」と思っている状況では、歯科医師は技術研鑽も、難症例にじっくり取り組む経験も積めません。

それは、私の思い描く歯科医院像、歯科医師像とは異なるものでした。

3)スタッフの入退職が非常に頻繁になった

予約優先制は忙しい時は本当に忙しく、残業も多く、初心者スタッフへの負荷が高めの職場になります。

その結果、スタッフの入退職が頻繁になりがちでした。

スタッフの入れ替わり頻度が高いと、仕事を教えることができるスタッフが教育の方に入ることになるので、ますます人手不足は悪化します。

歯科医院は器具の洗浄・滅菌(医療用滅菌窯を1日10サイクルくらいかけるほど、滅菌するものが多いのです)や、在庫管理、外注先から納品される技工物の管理、受付や会計に電話応対など、診療以外の業務もかなり多いため、人手不足は診療の質にも影響してしまいます。

「予約外でも受診できることと、待ち時間が長いことと、スタッフの残業は3つでセットならば、予約外診療を諦めよう。

その代わりに、患者さんの待ち時間とスタッフの残業をゼロにして、さらに歯科医師が目の前のどの患者さんにも、自分の100%の実力が出せる歯科医院を目指そう!」と、私は2017年に決意しました。

その後、約2年かけて、待ち時間や残業をほぼゼロに近づけていきました。

以来、私たちは“お待たせしない+治療の質は落とさない”をモットーに、常に予定通り・計画通りに診療を進めていくよう努力しています。

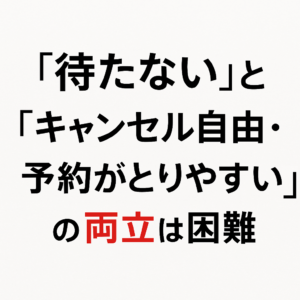

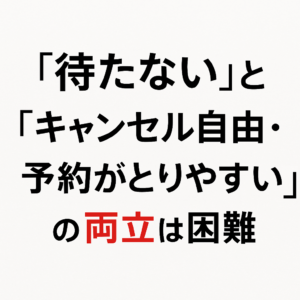

4. 予約優先制 VS 完全予約制

~どちらが「より良い」ではなく、どちらが自分のライフスタイルに「合っている」か~

ここで強調したいのは、どちらのスタイルにも存在意義があり、優劣がないということです。

そして、患者さんご自身のライフスタイルに合っているスタイルの歯科医院を選んでいただくことが、最もストレスが少なく、安心して歯科治療を受けることにつながると思います。

予約優先制

長所:キャンセルしやすく、予約がとりやすい

短所:待ち時間は長め

完全予約制

長所:待ち時間がほとんどない

短所:当日直前キャンセルや無断キャンセルをしないで下さいと言われる、予約の空き枠が少ない

医療資源(人・時間・設備)は有限で、どちらかを最大化すると、もう一方が成り立ちにくくなります。

当院は、当時の患者さんのニーズとスタッフの働きやすさ、そして診療の質を担保することを重視して、完全予約制のスタイルを選びました。

もちろん、予約優先制(待つけれどキャンセル自由)の価値も理解しています。

うつ病や、癌、妊娠などにより「どうしても体調不良で急にキャンセルをすることがある」状態にある患者さんや、高齢で認知機能が少し下がってきている患者さんなどは、きっちり時間が決まっているよりも、柔軟性がある予約体制の方が通いやすいことが多いです。

お仕事が忙しく、ご自身の健康や治療よりもお仕事の予定がどうしても優先になってしまう、というタイプの患者さんには、当院の予約体制は通いにくいと言われることもありました。

その人にとって通いにくくても、当院の何かを気に入ってくださって、当院を選んで通ってくださっているなら良いのです。

しかし、他の「通いやすいスタイルの歯科医院」を知らないために苦しい思いをされているならば不幸なことです。

ライフスタイルや価値観によって、「理想的な予約体制」は変わるものです。

だからこそ、ご自身のライフスタイルにあった歯科医院を選んでいただくことが重要だと思います。

5. 急なお口のトラブルの時に予約を取りやすくするためのポイント

無断・直前キャンセルがないほど“急患対応枠”は増える

早めのキャンセル連絡をいただければ、その空いた枠で急患対応ができます。

お熱の時、用事が入った時に、早めにご連絡をしていただくことで、そのお時間に他の患者さんの急患に対応できる可能性は広がります。

急患のご相談のお電話をいただいた患者さんに「キャンセルの方が出たらご連絡させていただきますね」と待っていただいていることは、毎日数件あります。

もしご予約時間の2~3時間前にキャンセルのご連絡をいただいていたら、すぐに医院に来ることができる患者さんであれば、診療ができます。

しかし、ご予約の30分前にキャンセルのご連絡をいただいても、ほとんどの人はその後電話を受けて、さらに時間に間に合うように医院に来ることはできません。その枠はただの空き枠になってしまいます。

患者さんお1人お1人が、来院のご予定がつかなくなってしまった時は「早めのご連絡」を心掛けてくだされば、その分の時間を「今、まさに困っている患者さんの急患対応」に当てることができます。

回り回って、多くの患者さんが急患受診が必要な時に、受診ができる医院に近づきます。

どうかご協力をよろしくお願いいたします。

無断・直前キャンセルを繰り返す方と、他の人のために事前にご連絡をいただける方/ご予約通りご来院くださる方を「本当の意味で平等に」

当院は、「当日の空き枠」がある場合は、基本的にどなたでも急患受け入れを行っております。

当日ご予約がいっぱいの場合は、他のご予約の患者さんにご迷惑がかかる可能性がありますので、慎重に決定します。

1 医学的に緊急の治療が必要かどうか

2 初診の方か通院中の方か

3 普段の受診状況(無断キャンセル・直前キャンセルの有無)

当院においては、上記3つの軸で判断しています。

1は、わかりやすいと思います。

2は 通院中>初診・治療やメンテナンスの受診が途絶えている人

の順番で、当院における患者さんの口腔内の管理義務が大きいと考えています。

3はご予約のキャンセル状況についてです。

現代人はみんな忙しいです。

その中で、頑張ってご予約通りにご来院くださる患者さんと、直前キャンセル・ご連絡のないキャンセルが多い患者さんを、『急患のご予約の取りやすさ』という点で同列に扱うことは、いつもご予約通りに来ていただいている患者さんを軽視することに繋がります。

「そんなこと知らなかった」「最初から言ってくれたらよかったのに」と思われる患者さんがいらっしゃると思いますので、当院では以下のキャンセルポリシーを設けて明文化しております。

キャンセルポリシー

*無断キャンセルの定義・・・ご連絡のないキャンセル・ご予約時間を過ぎてから当院にご連絡をいただいた場合

*当日キャンセルの定義・・・ご予約日当日のご予約時間前にお電話やWEBからキャンセルのご連絡をいただいた場合

- 無断キャンセル・当日キャンセルの無い患者さんの急患のお申し込みは、当日ご予約がいっぱいの場合でも、並列診療を行うなどの最大限の努力して、出来る限り受け入れを行っております。通常診療への影響を最小化しつつ、可能な限り痛みや不具合を軽減します。

*優遇対象の患者さんが複数人急患申し込みをされた場合は、当日中のご予約を承れないケースもございます。

- 無断キャンセル・複数回の当日キャンセルがある通院中の患者さんについては、なるべく直近の空き枠のご案内を行います。

- 無断キャンセルを複数回される患者さんについては、通常の予約ルール(急患対応ではなく、担当歯科医師の予約可能なお時間をご案内)で対応させていただいております。

お仕事や持病など、さまざまな事情があることはもちろん承知しております。

ただこれは「待ち時間がほぼゼロの歯科医院」であり続けるために、どうしても必要なことです。

ご理解ご協力をお願い申し上げます。

6.“最大多数の最大幸福”を目指して

当院は“待たない×高品質×公平性”という軸で努力を続けています。

具体的には

・患者さんをお待たせしないこと

・歯科医師が実力を100%出せる環境を作ること

・ご予約を守ってくださる(急患応対をする余力を医院に作ってくださる)方が、緊急時も急患受診しやすい体制を守ること

について、日々工夫しながら診療を行っております。

待たないことと、キャンセル自由の両立はできません。

だからこそ、あなたのライフスタイルに合う医院を選んでいただくことが大切です。

7.まとめとお願い

いかがでしたか?

・完全予約制の医院はお待たせしない代わりに、予約優先制の医院よりは予約が取りにくい傾向があります。

・ライフスタイルに合わせて、ご自身に最適な予約スタイルの医院を選ぶことが大切です。

・患者さんみなさんのメリットのためにも、来院が難しいと分かった時点で、早めのご連絡をお願いします。

・クリニックのお電話が通じない場合も、診察券アプリからキャンセル/再予約が可能です。

・無断・当日(直前)キャンセルは、本当に困っている誰かの急患枠を奪ってしまいます。

・無断・当日キャンセルをされない方(早めにご連絡くださる方)については、直近での急患応対をするよう最大限努めています。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

セラミック矯正で後悔しないために:メリット・デメリット徹底解説

2025年8月25日

セラミック矯正で後悔しないために:メリット・デメリット徹底解説

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

「短期間で歯並びや白さをきれいに整えたい!」──と思っている人に好評のセラミック矯正。

歯科医師は、「審美補綴治療(しんびほてつちりょう)」と呼んでいます。

正確に言えば、矯正ではなく、セラミックで矯正したかのように「被せ物で歯のガタガタを整える治療」のことです。

当院でも、

「半年おきに転勤の可能性があるため、歯列矯正ではなく治療期間の短い治療で歯並びを治したい」

「既に前歯には被せ物が入っているので、被せ物のやり替えで治したい」

「歯にプラスチックの大きな詰め物が入って変色してしまっているので、歯並びと一緒に色も綺麗にしたい」

といった理由で選ばれることがあります。

一方で、健康な歯を削ってしまうデメリットや若い人にとっては神経の治療になるリスクがあるといった注意点も無視できません。

今回はそんなセラミック矯正(審美補綴治療)を徹底解説したいと思います。

1. セラミック矯正とは?

歯を削ってオールセラミッククラウンやラミネートベニアを被せることで、歯の形・色・並びを同時に整える審美治療です。

矯正のように歯並びが綺麗になりますよ、というニュアンスで最近になって使用されるようになった言葉で、歯列矯正ではなく、被せ物で見た目を改善する「審美補綴治療」のことを指します。

1~4本程度の歯ならば、2~4回程度の通院(1~2カ月)で治療が完了します。

6本(上の前歯全部)、12本(上下の前歯全部)といった本数になると、もう少し回数がかかります。

普通の矯正(ワイヤー・インビザライン)との大きな違い

- 治療期間…ワイヤー/マウスピース:18〜24か月 / セラミック:1〜2か月

- 歯を削る量…ワイヤー/マウスピース:0~0.5㎜ / セラミック:1.5〜2.0㎜

- 適応範囲…ワイヤー/マウスピース:ほぼ全歯列 / セラミック:主に前歯6本

2. セラミック矯正のメリット

- 短期間:イベント・転勤などタイムリミットがある人でも間に合う

- 歯の形・色を変えることができる:歯の大きさ・形の左右非対称なども改善できる

- むし歯・補綴物の同時改善:既にかぶせ物が入っている歯なら、差し替えで審美性アップ

- 仮歯でシュミレーション可能:最終補綴を入れる前に、試作の仮歯で最終的な仕上がりを確認しながら治療を進めることが可能

- 矯正が向かない人でもできる:歯の根っこが短い、埋伏過剰歯があるなどの事情がある人でも可能です

- 少数歯ならば歯列矯正よりは費用が安く済むことも多い

3. セラミック矯正のデメリット

- 天然歯を削ってしまう:これが最大のデメリットです

天然歯を削って、セラミックを貼り付ける治療(ラミネートべニア)

歯を削らなければならないことが最大の欠点

- 歯髄損傷のリスク:削る量が大きい場合、神経を取る可能性がある

- マージンの経年変化:オールセラミックでも、加齢や歯肉退縮で境目が多少見えるようになることも

- 根っこの位置は変わらない:歯の位置が異なる場合、完全な左右対称は困難なこともある

歯医者の本音としては、

まずは、(健康な)歯を削る量が少ない歯列矯正を検討いただく。

そして、治療期間や費用などが条件に合わなくて難しい場合のみ、セラミック矯正も視野に入れる。

という順番でお考えいただけると嬉しいです。

やはり、天然の歯は、削らないで済むならば、削らない方が良いからです。

ブラケット矯正やマウスピース矯正の方が、健康な歯にはやさしい治療です。

ただし、既に前歯に被せ物が入っていて、既存の被せ物のやり替えだけで済む場合は、セラミック矯正がおススメです。

4. セラミック矯正が向いている人・向いていない人

向いている人

- 短期完了が最優先:転勤族・海外赴任・結婚式などタイムリミットがある

- すでに被せ物が入っている:差し替えだけで審美性と歯並びを同時に改善できる

- すでに歯が大きく擦り減っている・欠けているなどしている:被せ物で歯の形も同時に改善できる

- 軽度の歯列不正:ねじれ・すきっ歯・前突が前歯だけに限局している

- ホワイトニングが効きにくい歯:テトラサイクリン変色や失活歯の色調不良

- 気になる歯は1~2本で、費用を抑えたい方:少数歯の場合は通常の矯正治療より費用が少なくて済みます。

向いていない人

- 20代前半以下:歯頚部ラインや歯肉の位置がまだ変化するため、将来マージン(被せ物の縁)が露出しやすい

- 噛みしめ・歯ぎしりがある:セラミックが割れやすい

- 広範囲の不正咬合:骨格性出っ歯・開咬・受け口などの場合は根本的矯正が必要

- 歯を削るのに抵抗がある人:通常の矯正治療の方がおススメです

当院で審美補綴(セラミック矯正)を選ぶことが多いのはこんな人

・すでに前歯には全て冠が入っている

・2~3年で転勤がある職場勤務のために、矯正治療が難しい

・歯の色が(ホワイトニングではどうにもならないレベルで)変色している

ブラケット矯正しか矯正治療の選択肢がなかった昔は、40代以上の方は「矯正器具をつけて仕事ができない」とセラミック矯正を選ばれることが多かったですが、今はずいぶん減りました。

透明マウスピース矯正(インビザラインなど)ならば、会社員でも矯正しやすいためでしょう。

5. 噛みしめ・歯ぎしりがあるけれどセラミック矯正で綺麗になりたい場合の対策

噛みしめや歯ぎしりがあれば、セラミック補綴やラミネートべニアにはダメージが蓄積しやすくなります。

そのため、噛みしめや歯ぎしりがある人は、セラミックが割れたりはずれたりしやすいです。

しかし、噛みしめや歯ぎしりがあっても、歯の色や形をセラミックできれいにしたい、という場合はどうすればよいでしょうか?

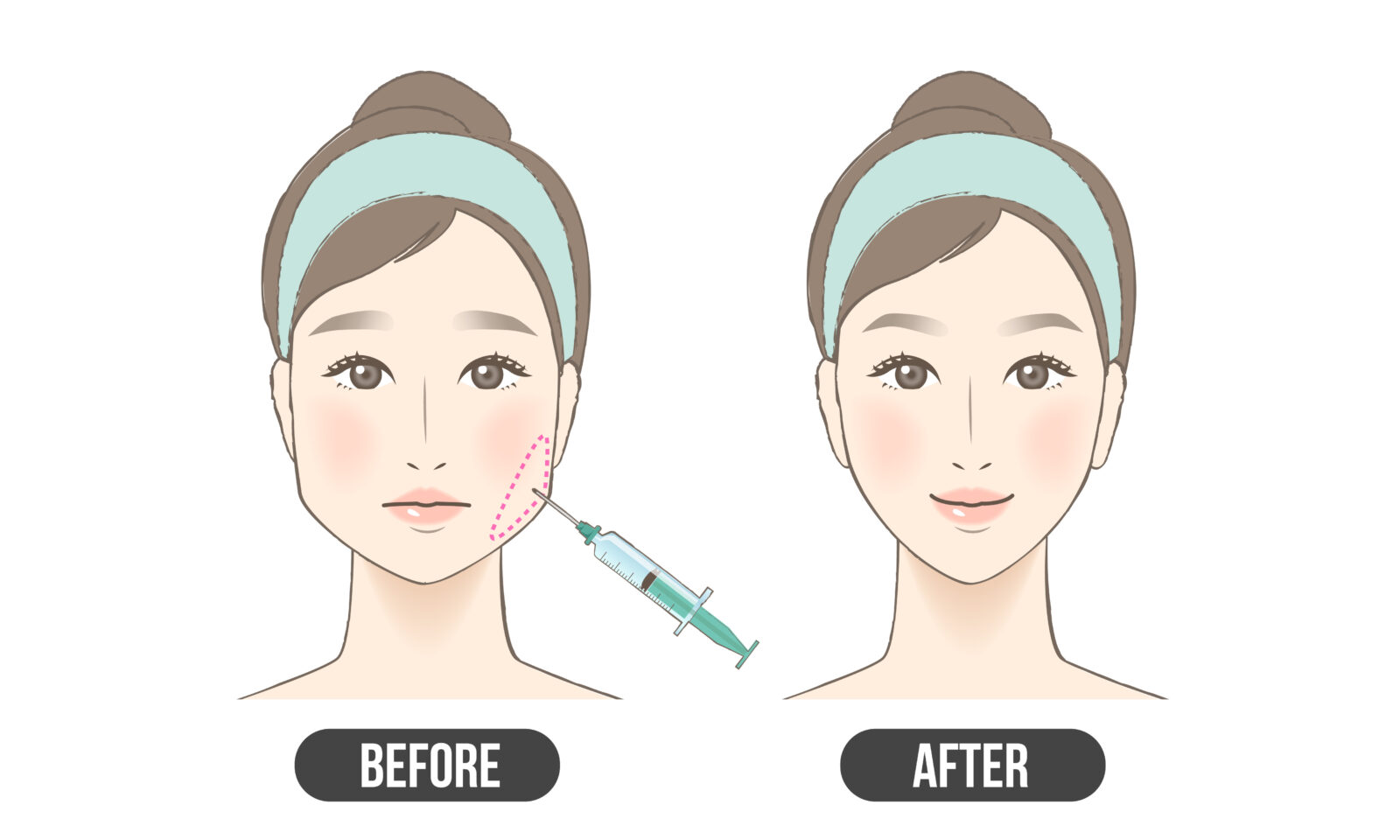

よく使用される方法としては、マウスピースを装着して歯やセラミックの保護したり、ボツリヌス毒素注射を行って、咬筋の活動を低下させ、噛みしめる力をゆるやかにする方法があります。

マウスピース(ナイトガード)を使用する

- 就寝中に使用する:違和感、口腔乾燥などにより苦手と感じる方もいる

- プラスチック製マウスピースが削れることで歯とセラミックを守る:マウスピースはだんだん劣化する

- マウスピースは割れたら交換が必要:半年~1年で交換になることが多い

ボツリヌストキシン治療を受ける

- 咬筋の活動性を下げることで歯とセラミックを守る:歯科では美容目的のボトックスはやっていないので、あくまで咬筋の活動性を下げる目的。

- いわゆるエラボトックスと同部位・同薬剤:結果的にエラの張りも改善することがある

- 半年~1年で効果が減衰する:1回で終了はしない。半年おきくらいの定期的な注射が数回必要となるケースが多い。

- 繰り返し注射することで咬筋の活性が低下し、注射不要になることもある

- 妊娠中・授乳中はNG

6. よくある質問(FAQ)

- Q. 痛みはありますか?

A.麻酔下で行うため施術中の痛みはほぼありません。通常の虫歯治療と同じです。

- Q. 抜歯は必要ですか?

A.矯正治療とことなり、歯の位置は動かさないので抜歯しないケースがほとんどです。2本の歯が完全に重なっている場合などは抜歯することもあります。

- Q. セラミックが欠けた場合は?

A.それぞれの歯科医院で契約前にご確認ください。歯科医院ごとで条件が異なります。

- 当院の場合は、保証期間内(5年)なら無償で再治療しております。

保証期間が過ぎた後も、当院に3~4か月おきに定期管理での通院を継続されている場合は、当院規定の再治療の割引制度があります。

7. まとめ

いかがでしたか?

・セラミック矯正は「短期間」「美しい見た目」をかなえる一方で、「(健康な)歯を削る」というデメリットがあります。

・長期的なお口の健康を守るには、通常の歯列矯正(ブラケット矯正やマウスピース矯正)との比較を十分に行ったうえで選択することが大切です。

当院では、無料カウンセリングにてワイヤー矯正・マウスピース矯正・セラミック矯正の3つの選択肢を比較しながら、患者さま一人ひとりに最適な治療計画をご提案しています。

「2か月後のイベントに間に合わせたい」「前歯だけやり直したい」など、お悩みがあればお気軽にご相談ください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

歯科麻酔 なるべく無痛に近い歯科治療の実現のために

2025年8月21日

はじめに:なぜ歯医者は嫌われがち?

麻酔の歴史は歯科から始まったことはご存じでしたか?

こんにちは、医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 副院長の吉村です。

歯科の麻酔の歴史は19世紀半ば、アメリカの歯科医師ホレス・ウェルズが笑気麻酔(亜酸化窒素)を用いて痛みを抑えた抜歯に成功したことから始まったと言われています。

麻酔が登場するまでは、抜歯はもちろん「無麻酔」で行うので、すごく痛かったんです。

現代でも「歯医者は痛い」というイメージは根強いですよね。

現代の歯医者は麻酔を繊細に使用しますし、なるべく痛みを抑えた治療を心掛けています。

それでも痛みの感じ方は人それぞれですから、同じ麻酔薬を同じように使用しても「まったく痛くなかった!」という人(多数派)と「痛かった…」という人(少数派)に分かれます。

そして過去の痛い経験がトラウマになっている方も少なくありません。

そこで今回は、痛みのメカニズムと麻酔が効く仕組みを分かりやすく解説します。

この記事を読むことで「歯医者怖い!」と思っている方が、仕組みを知ることで、少しでも安心して歯科治療を受けられるようになっていただけると嬉しいです。

1. 歯の痛みはどこで生じる?──歯で感じるのか、頭(脳)で感じるのか

皮膚をつねる、頭をぶつける、指を挟む…こうした“普通の痛み”は侵害受容性疼痛と呼ばれます。

皮膚・粘膜・筋・骨・内臓などには自由神経終末があり、強い刺激が加わると痛み信号が発生します。

歯の痛みの多くも同じ仕組みに属します。

この痛み信号は末梢から脊髄を上行し、視床などの中継を経て大脳皮質で「痛み」として認識されます。

つまり、痛みは脳で感じているのです。

なお、痛み信号は脳に届くまでの経路で**強さが増減する“変調(modulation)”**を受けます。

人によって、あるいは状況によって痛みの感じ方が違うのは、この変調機構が関わるためです。

2. 痛みを伝える神経線維と、その配置

2-1. 2種類の線維が“ズキン”と“じわー”を作る

• Aδ(エー・デルタ)線維

鋭くて速い痛みを伝える線維。

いわゆる「ズキン」という一過性の痛みが該当します。

食事で繰り返し噛むと「ズキンズキン」と連続痛になることも。

• C(シー)線維

鈍くて遅い痛みを伝える線維。

「じわじわと痛む」タイプがこれです。

「まずズキンと来て、そのあとじわーっとする」という典型的な歯痛の表現は、先にAδ線維が働き、続いてC線維が遅れて働くために起こります。

.png)

2-2. 組織別:どこがどう痛むの?

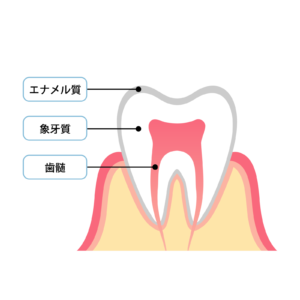

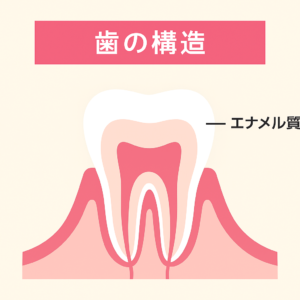

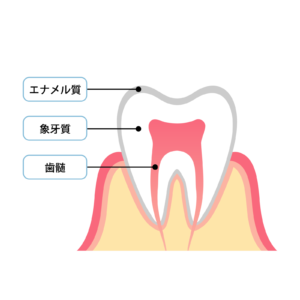

• エナメル質

ハイドロキシアパタイトの結晶構造で、痛覚の末端は存在しません。

• 象牙質

象牙細管にAδ線維が多く、鋭い痛みとして脳に伝わりやすい部位。

• 歯髄(歯の中の神経・血管)

C線維が多く、じわじわとした痛みが主体。

硬い歯質に囲まれた閉鎖空間のため、このC線維は非常に敏感で繊細。

繰り返しの刺激で痛みが増強しやすい特徴があります。

• 歯根膜

Aδ線維とC線維の両方が存在。

噛み合わせや打診で感じる鋭い痛み(Aδ)も、病変が進んだときのじわじわ痛(C)も起こり得ます。

時に両者が相互に痛みを誘発することも。

こうした分布を踏まえて、歯科医師はレントゲンや口腔内所見と合わせながら、「どこが痛みの発生源か」を絞り込み、最も悪影響を与えている原因部位を突き止めていきます。

3. 歯科麻酔はどこに効いている?──仕組みをざっくり

痛み信号は神経細胞膜上のNa(ナトリウム)チャネルを介して生じます。

局所麻酔薬はこのNaチャネルを一時的にブロックし、痛みの電気信号の発生・伝導を遮断します。

• 外傷などで神経が損傷された状態では、痛み信号が過剰に発生しますが、麻酔を用いることで強い痛みを感じずに歯髄などの処置が可能になります。

• 歯髄の痛みは繰り返し刺激で増強しやすいため、無痛に近い治療は術後痛の軽減にもつながります。

• 言い換えると、上で述べた**“変調”を人為的にコントロール**している、と考えることもできます。

まとめ

• 痛みは脳で感じるが、その前段で強さが変調されるため、感じ方には個人差が出ます。

• Aδ線維(速く鋭い)とC線維(遅く鈍い)の役割分担が、「ズキン→じわー」という歯痛の正体。

• 組織別の線維分布(象牙質=Aδ、歯髄=C、歯根膜=両方)を理解すると、痛みの原因部位の推定に役立ちます。

• 局所麻酔はNaチャネルをブロックして痛みの電気信号を遮断。

処置中の痛み軽減だけでなく、術後の痛みの抑制にも効果があります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

• 「歯科における痛みとそのコントロール」 Dental Diamond 2003 第28巻9号

• 『歯内療法学』 第2版 第3章

冷たい物で歯がしみる原因TOP3と今日からできる対策

2025年7月22日

冷たい物で歯がしみる原因TOP3と今日からできる対策

【知覚過敏だけじゃない「歯がしみる」原因と治し方】

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

冷たいものがおいしいシーズンになってきましたね。

今日は「歯がしみる」を掘り下げていこうと思います。

アイスをひと口食べるたびにキーンと痛みが走ったり、うがいをしただけで歯がズキッとしみたりする・・・という人もいるかもしれません。

そうなると、食事も歯みがきも憂うつになってしまいますよね。

知覚過敏は成人の約3割が経験するといわれる身近なトラブルです。

しかし、知覚過敏を引き起こす原因は一つではありません。

原因を正しく理解しないと、セルフケアを頑張っても症状が長引いたり、さらに悪化してしまうこともあります。

この記事では「知覚過敏 原因/治し方」について、臨床で頻繁にみられる3大要因と、それぞれに合った対処法をわかりやすくまとめました。

最後にはよくある質問も掲載していますので、知覚過敏にお悩みの人や、知覚過敏になりたくないという人は、ぜひ最後までお読みください。

目次

- 知覚過敏が起こる仕組み

- 原因① WSD(くさび状欠損)

- 原因② むし歯

- 原因③ TCH(歯牙接触癖)

- 今日から始められる対策まとめ

- FAQ ─ よくある質問

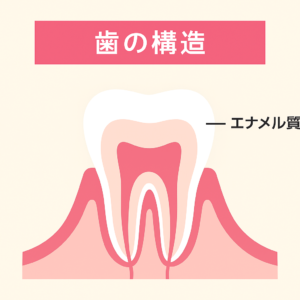

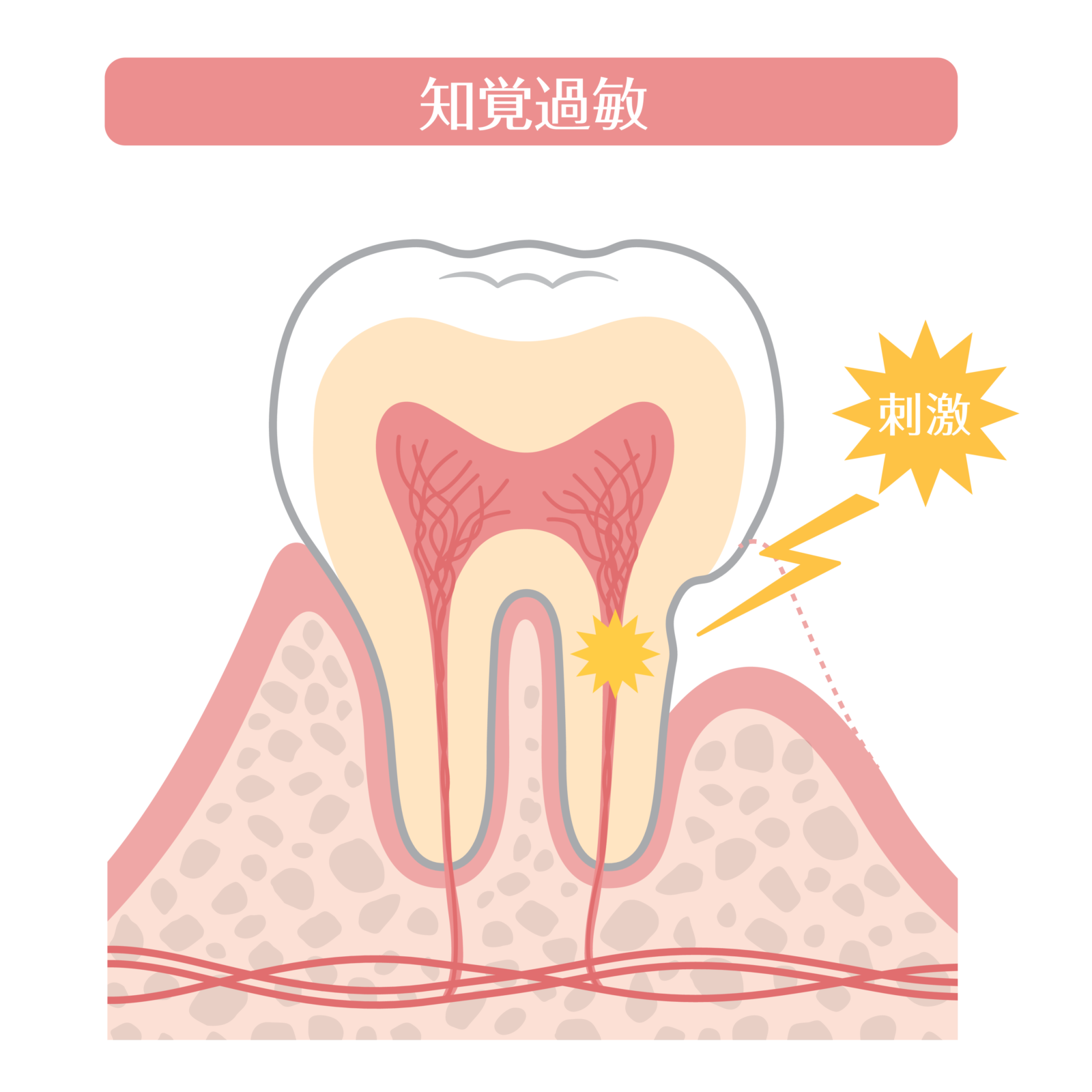

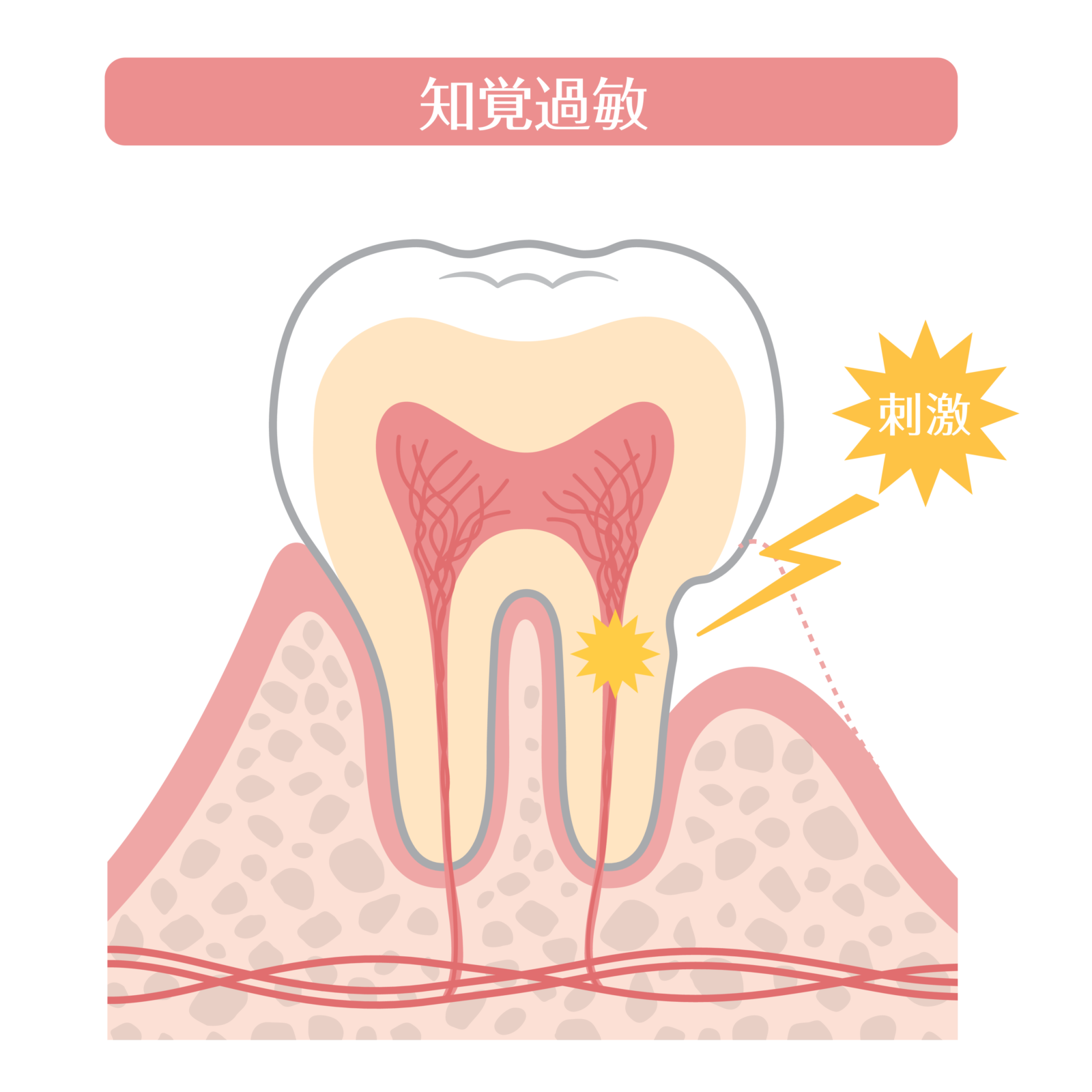

1)知覚過敏が起こる仕組み

歯の表面はエナメル質という硬い鎧で守られています。

しかし、歯ぐきとの境目や強い咬み合わせの力がかかる場所では、この鎧がすり減ったり欠けたりしやすくなります。

エナメル質の下にある象牙質には細い管(象牙細管)が無数に走っています。

象牙細管を冷たい刺激や甘味・酸味が通過すると、歯髄(神経)が敏感に反応し、鋭い痛みを感じます。

これが知覚過敏のメカニズムです。

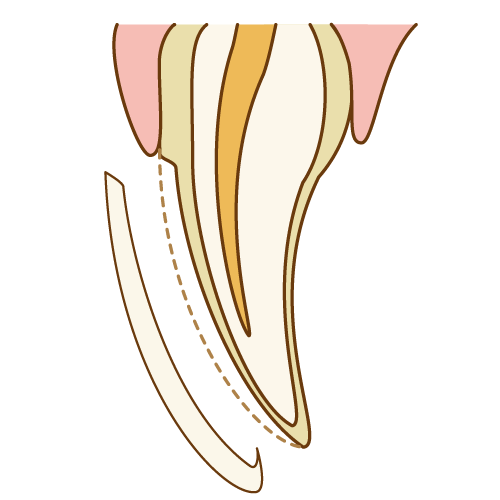

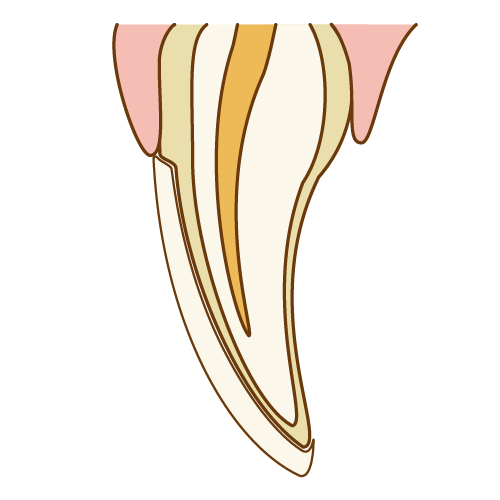

2) 原因① WSD(くさび状欠損)

Wedge Shaped Defectとは、歯の根元がV字型にえぐれた状態です。

くさび状欠損とも言います。

過剰なブラッシング圧や研磨剤入り歯磨剤の長年の使用、あるいは咬む力の偏りが同時に加わることで、歯頸部(歯と歯ぐきの境目)が少しずつ削れてしまいます。

鏡で確認すると、歯の根元が黄色っぽく見えたり、V字の溝ができていたりすることが多いです。

-1.jpg)

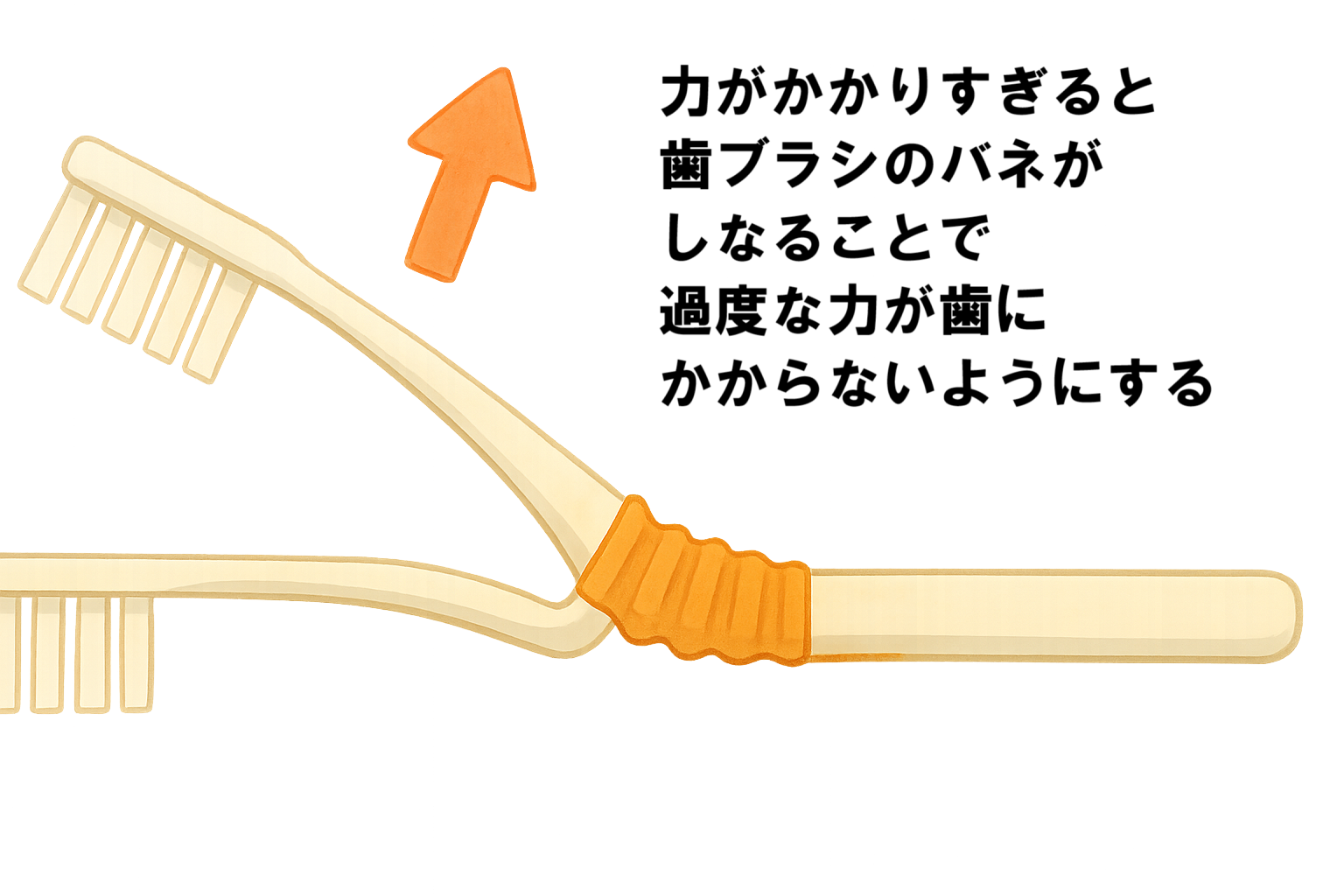

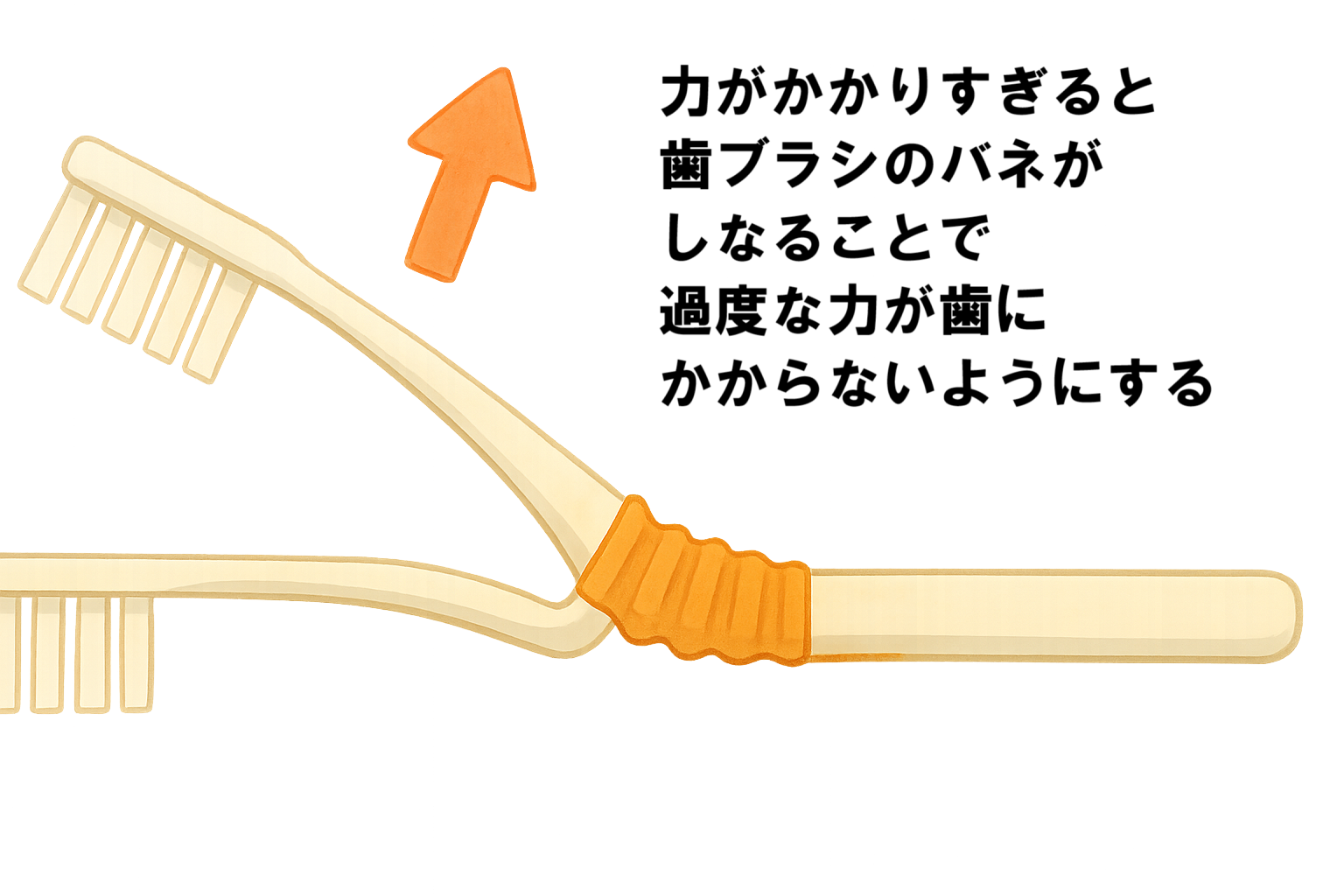

WSDへの主な対策 ブラシ圧を下げる・刺激を下げる

- 歯ブラシはペンを持つように握り、100g程度の軽い力で磨くよう意識します。キッチンスケールの上で歯ブラシを押し当て、力加減を体で覚えると失敗しにくくなります。

- 毛がやわらかめの歯ブラシと低研磨性の歯磨剤を選びましょう。

- ブラッシング圧がコントロールできない人には、ヘッドがしなって100g以上の力を自動的に逃がす「オーバートリートメントケア」機能付き歯ブラシがおすすめです。適切な圧を体感しながら磨けるため、自然と正しい力加減が身につきます。

- 進行した欠損には、歯科医院で露出した象牙質を封鎖する処置を行うと、痛みの再発を防げます。

- 咬み合わせの負荷が強い場合は、夜間の歯ぎしり対策が必要です。

いったん欠けてしまった歯質は自然には再生しません。

ブラッシング圧を改善しても「しみる」症状が続く場合は、できるだけ早めに封鎖処置を受けたほうが安心です。

3) 原因② むし歯(初期〜中等度)

冷たい物や甘い物でしみると「知覚過敏かな」と考えがちです。

しかし実は、むし歯が隠れていることも珍しくありません。

初期むし歯は白く濁って光沢が失われ、中等度になると褐色や黒色の穴が見えます。

象牙質に達すると冷刺激だけでなく甘味や酸味でも痛みが出ます。

根面むし歯(歯ぐきが下がった根の部分にできるむし歯)は進行が早いので、40代以降は特に注意が必要です。

むし歯への主な対策

- 浅い窩洞であれば、歯科医院でコンポジットレジン(CR)を詰める処置を行うと、即日で痛みが改善します。

- 進行している場合はインレーやクラウンが必要になることがあります。さらに深い場合は根管治療まで進むこともあります。

- 自宅ではフッ化物高濃度(1450ppm)歯磨剤を就寝前に使用して再石灰化を促してください。

- 砂糖を含む飲食をダラダラと続けないようにし、就寝前の間食は控えましょう。

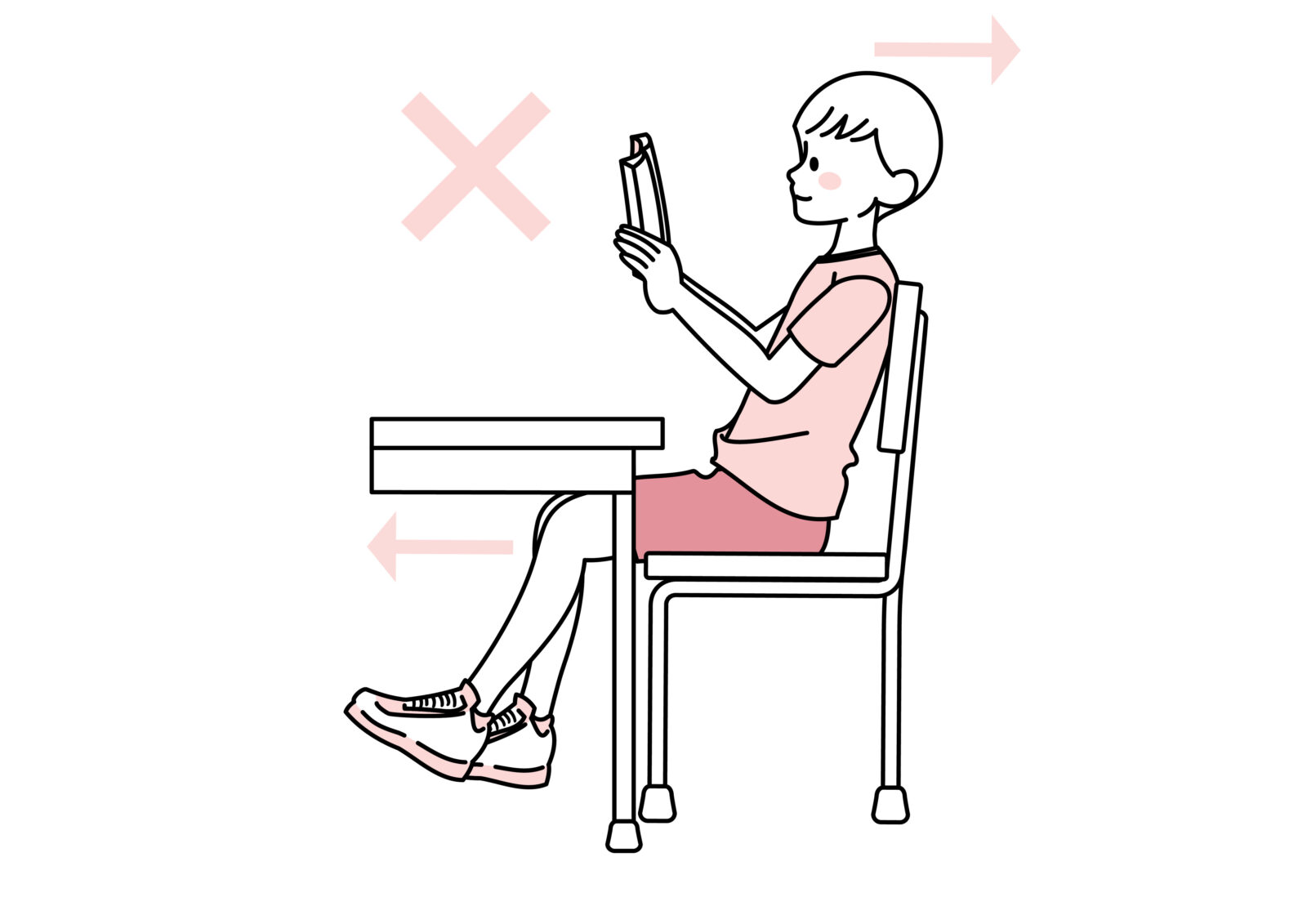

4) 原因③ TCH(Tooth Contacting Habit)

安静時、本来上下の歯はわずかに離れています。それにもかかわらず長時間軽く接触させている癖をTCH(歯牙接触癖)といいます。弱い力でも接触時間が長いと歯根膜や象牙質が刺激を受け続け、知覚過敏を引き起こしたりWSDを悪化させたりします。

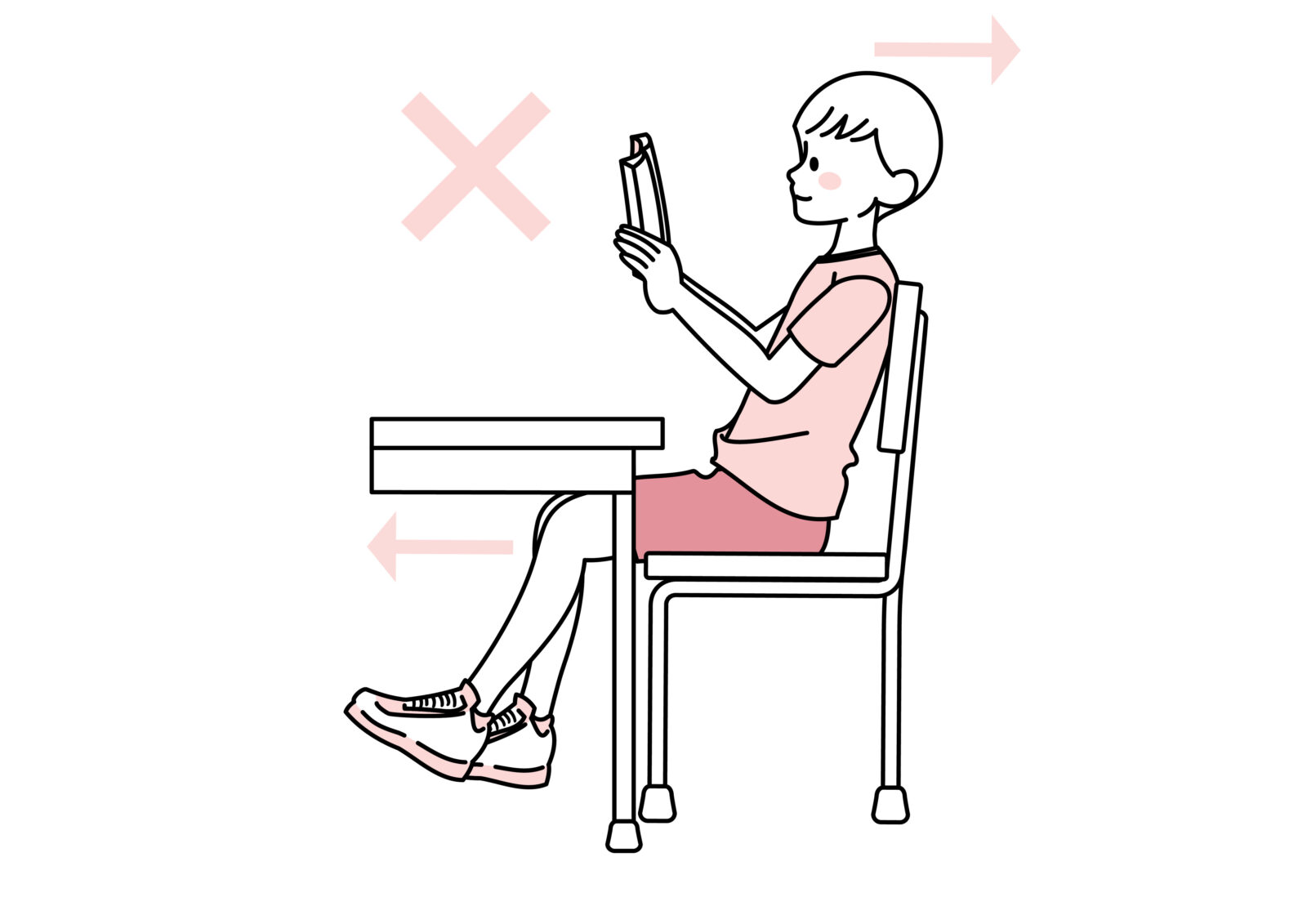

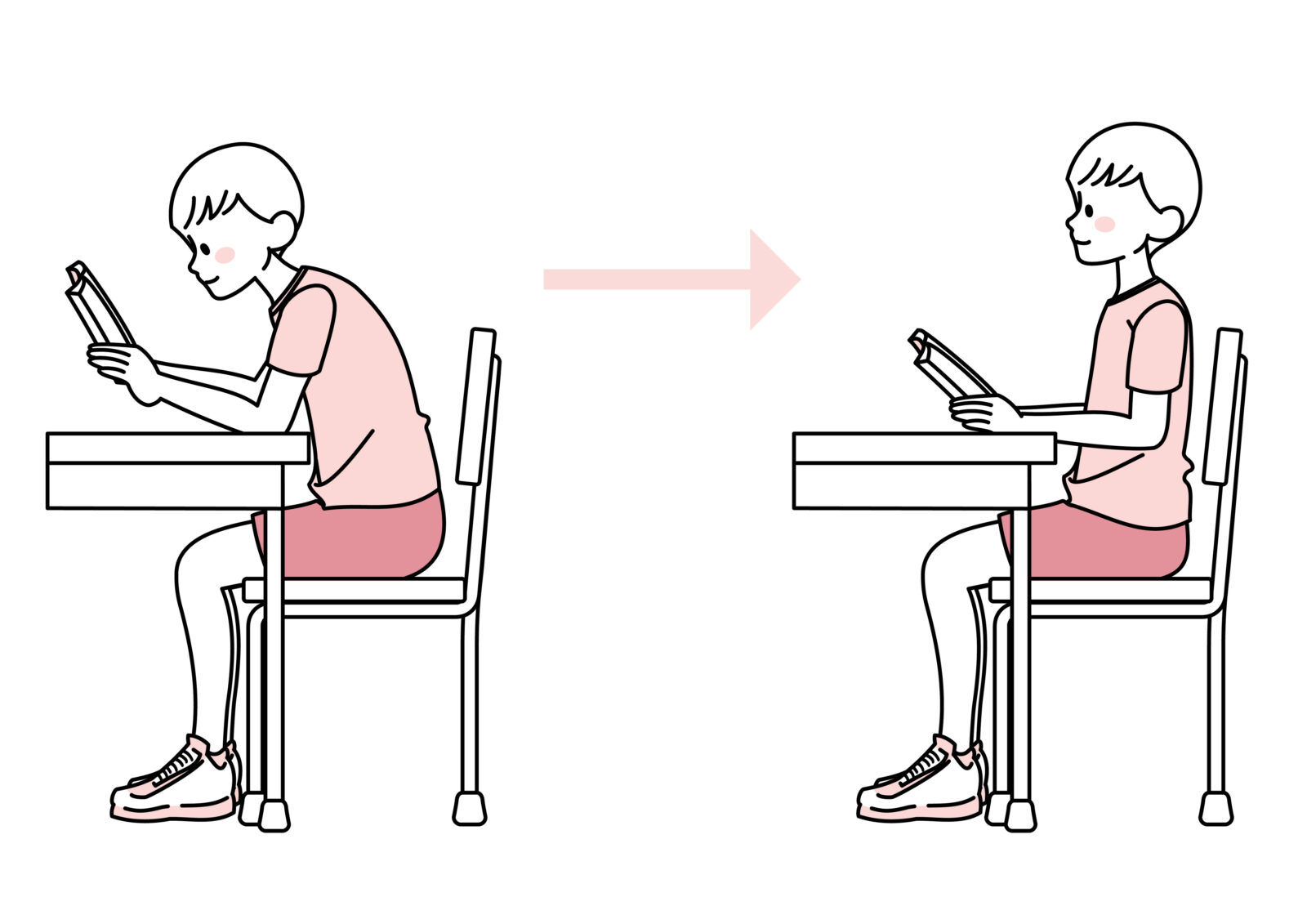

TCHはストレスや不良姿勢と結びつきやすく、PC作業やスマホ操作で首が前に出るほど接触時間が増えることがわかっています。

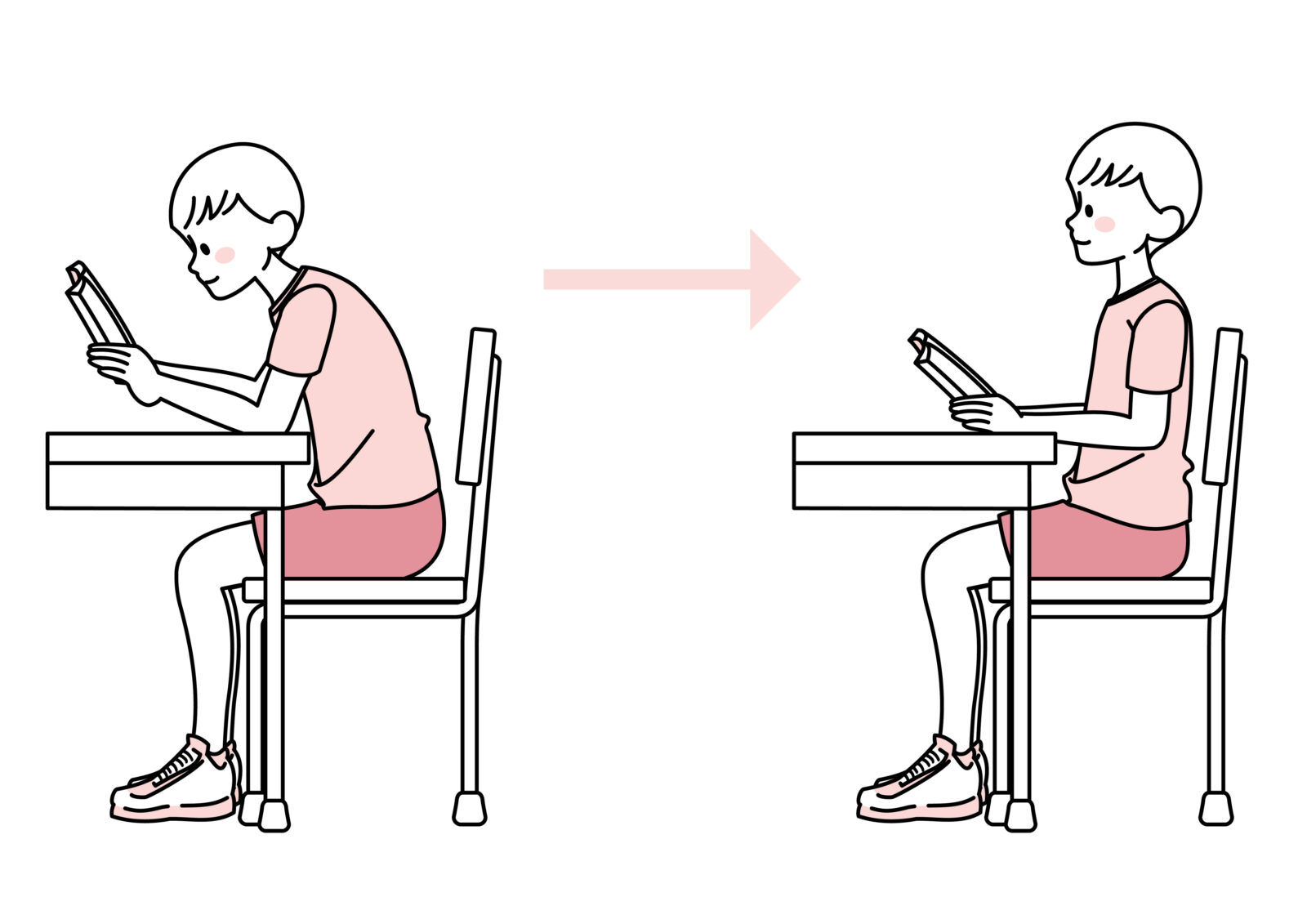

TCH改善のコツ ─ 姿勢と生活習慣を整える

- 座り姿勢では猫背・巻き肩・ストレートネックの改善を意識し、モニターを目線の高さに合わせて顎を突き出さない。

- イスに座るときは骨盤を立てて足底をしっかり床に接地し、必要に応じて骨盤サポートクッションを使用する。

良くない姿勢の例

・背もたれにもたれていて、骨盤が垂直に立っていない

・足裏が地面にべったりついていない

・足を組んで地面から離している

姿勢の改善例

猫背になっている・脇が開いている・顎が前に出ている(ストレートネック)

▶脇をしめ、足裏を床につけ、背もたれを使用せず、顎を前に出さずに、骨盤を立ててまっすぐ座っている

良い姿勢をずっとするのは難しい・・・そのとおりです。

良い姿勢が自然とできるようになるコツとは?

・猫背改善ストレッチを行う

小胸筋・大胸筋、僧帽筋など胸郭周りのストレッチをすると肩が開き、上下歯の自然な離開が保ちやすくなります。

・座り時間を減らし、立ち時間を増やす

スタンディングデスクを活用し、ソファやイスの背もたれを使わないようにします。

長時間座ると、腹筋や臀筋が正しく使われず、骨盤前傾や後傾を起こしやすくなります。

・上下の歯が食事以外は接触しないように意識する

30分ごとにスマホ通知を設定し、「リップシール・ティースアパート(唇は閉じるが歯は離す)」を唱えてセルフチェックする。

・歯を守るための装置を歯科医院で作成する

強い歯ぎしりで詰め物が割れやすい場合は、ナイトガードを装着して歯や修復物を守る方法があります。

ただしこれは症状を一時的に緩和・防護する対症療法であり、TCHそのものを治すわけではありません。

姿勢を整えて上下歯が自然に離れる時間を増やすと、歯や歯周組織への荷重が減り、知覚過敏だけでなく顎関節症や肩こりの改善にもつながります。

5)今すぐ始めることができる対策まとめ

- 歯ブラシの握り方と圧を見直し、オーバートリートメントケア機能付き歯ブラシで歯みがきの正しい圧力を体得する。

- 「しみる」部位に穴や変色があれば自己判断せず歯科医院に受診する。

- 猫背を避け、立ち姿勢や胸郭ストレッチでTCHを減らす。

- 就寝前はフッ化物高濃度ペーストや硝酸カリウム配合ペーストを歯面に塗布する。

- 歯ぎしりが強く詰め物の破損が気になる場合は、ナイトガードで歯を保護する。ただしTCH改善の本命は姿勢と習慣の見直しです。

6). FAQ ─ よくある質問

- Q1. 知覚過敏用の歯磨き粉だけで治りますか?

- 軽度のWSDや初期むし歯であれば、硝酸カリウム入り歯磨き粉の連用で症状が落ち着くケースもあります。ただし欠損が深かったりむし歯が進行していたりすると、歯科医院での封鎖処置や充填が欠かせません。

- Q2. ホワイトニング後に知覚過敏が出ました。

- 過酸化水素が象牙細管を一時的に広げるため、術後にしみることがあります。多くは2〜3日で治まりますが、痛みが強い場合はホワイトニングを中断し、知覚過敏抑制剤を塗布してもらうと早く楽になります。

- Q3. マウスウォッシュは効果がありますか?

- フッ素や硝酸カリウム、乳酸アルミニウムが入ったタイプは補助的に役立ちます。ただしブラッシング圧やTCHを改善しないままでは根本的な解決にはつながりません。

- Q4. TCHを自分でチェックする方法はありますか?

- 1時間ごとに「いま上下の歯は離れているか」と自問し、歯が触れていたらそっと離します。これを繰り返すことで無意識の接触時間を少しずつ減らせます。

- Q5. 知覚過敏とむし歯の痛みはどう見分けますか?

- 知覚過敏の痛みは刺激を取り除くとすぐに消えやすいのに対し、むし歯は刺激がなくなっても痛みが続く傾向があります。鏡で黒い穴や変色が見えたらむし歯の可能性が高いので、早めに受診してください。

冷たい物で歯がしみるのは、身体からのSOSサインです。ブラッシング圧の見直しや姿勢改善など、今日できることから一つずつ取り組みつつ、気になる症状があれば遠慮なく歯科医院にご相談ください。早めの対処が、痛みのない快適な毎日への近道になります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

歯周病のしくみ 歯周病もピラミッド

2025年7月18日

こんにちは、岩国市のつぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 副院長の吉村です。

歯周病と、歯周病の背景になることがらについての話題です。

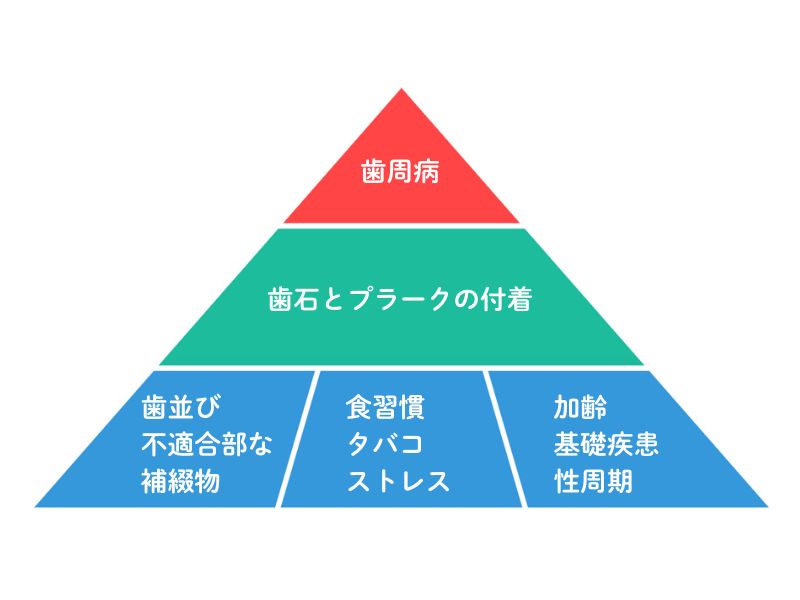

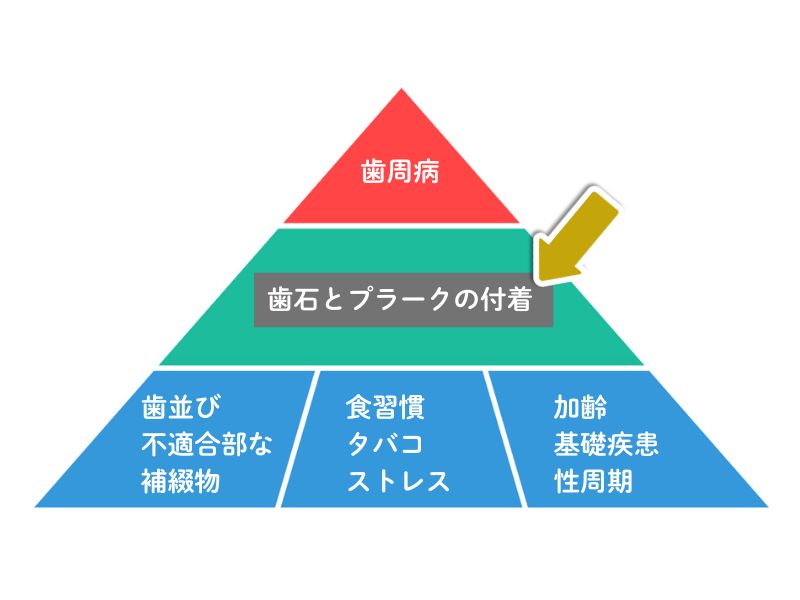

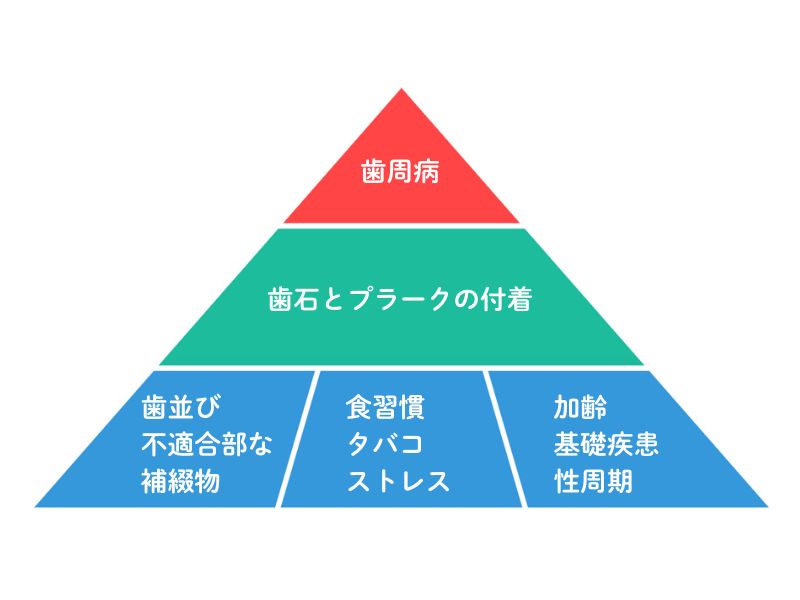

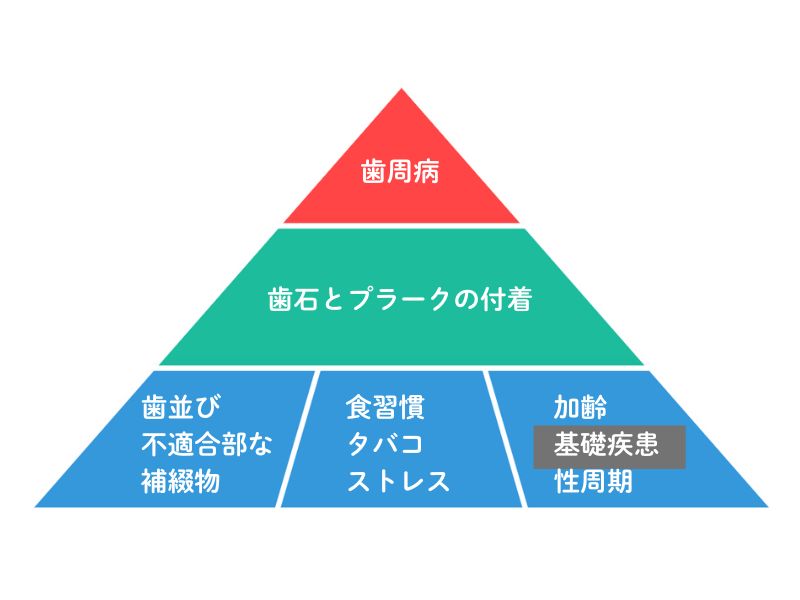

1)歯周病は他因子による生活習慣病

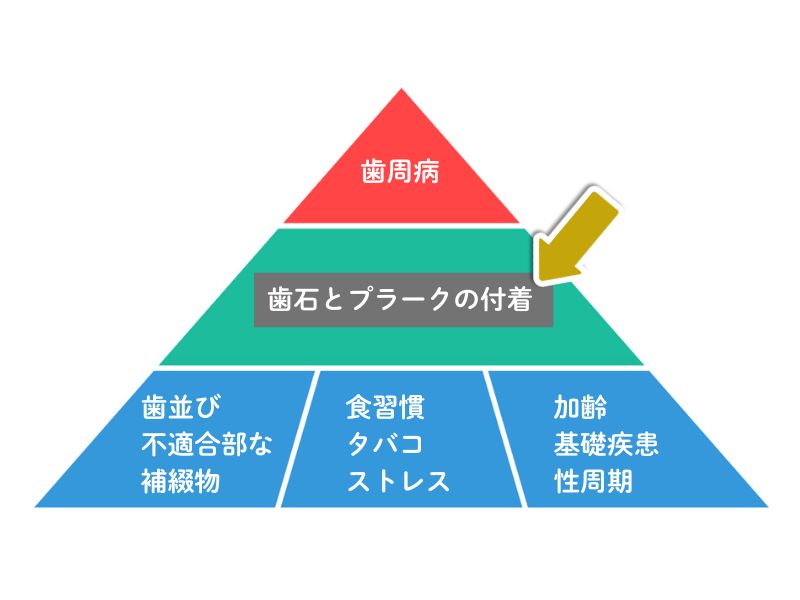

歯周病を含めた生活習慣病の多くの原因は、複数の生活習慣や要因が積み重なることで起こります。

ピラミッドの一番下の段には、「それ単独では歯周病にはならない要因」が並んでいます。

そうした要因に口腔清掃の不足(歯石や歯垢/プラークが歯・歯ぐきに沈着すること)が重なって、歯周病を起こします。

ピラミッド図を見てください。

3段目にある「基礎疾患」とは、糖尿病や免疫疾患などです。

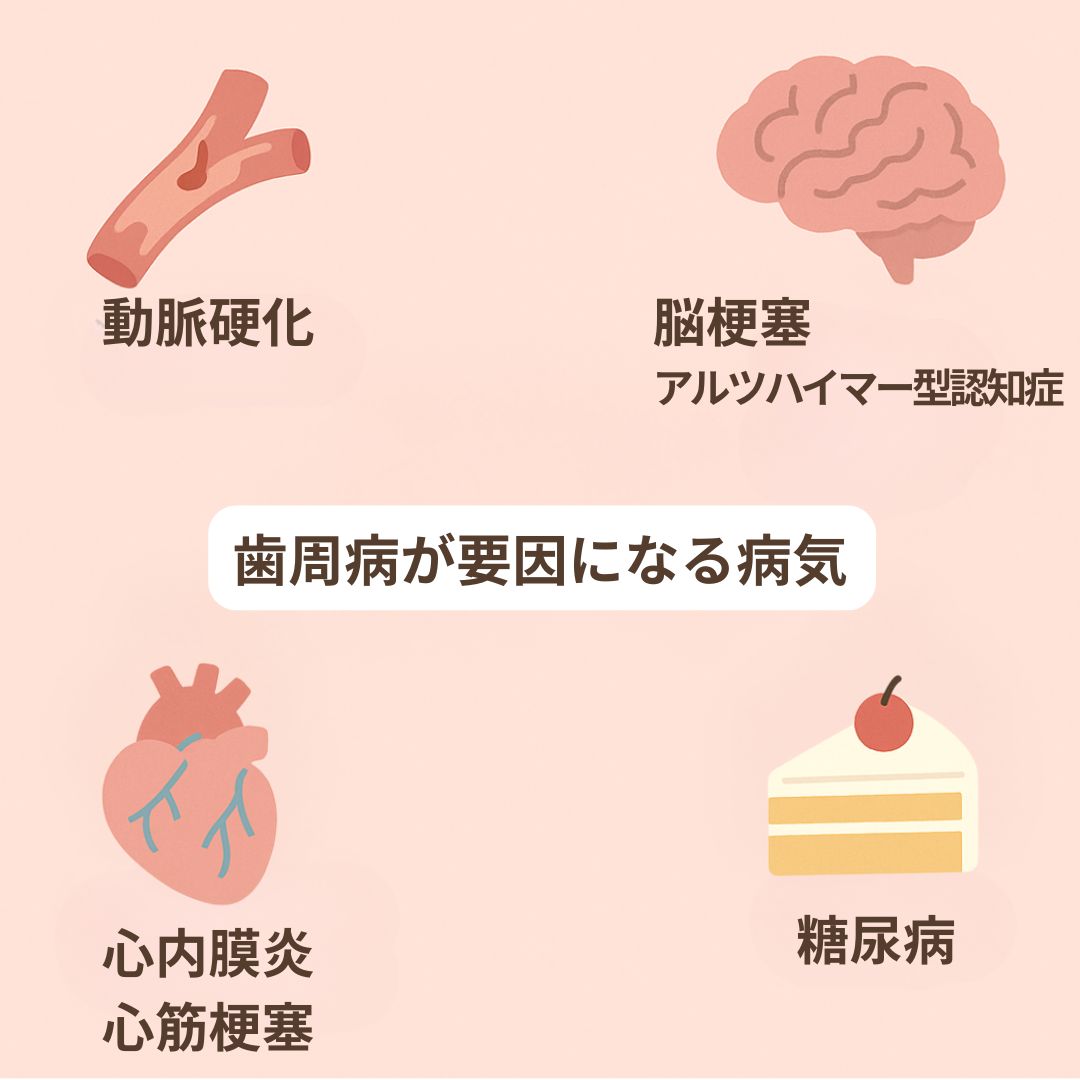

ある病気が、別の病気のピラミッドの底(病気の因子の一つになる)という現象は多く、歯周病も他の病気の要因になることがあります。

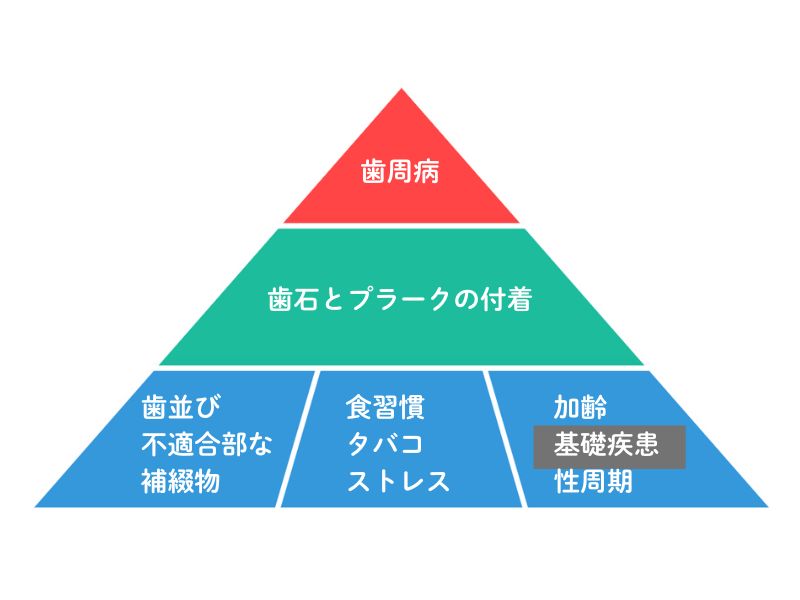

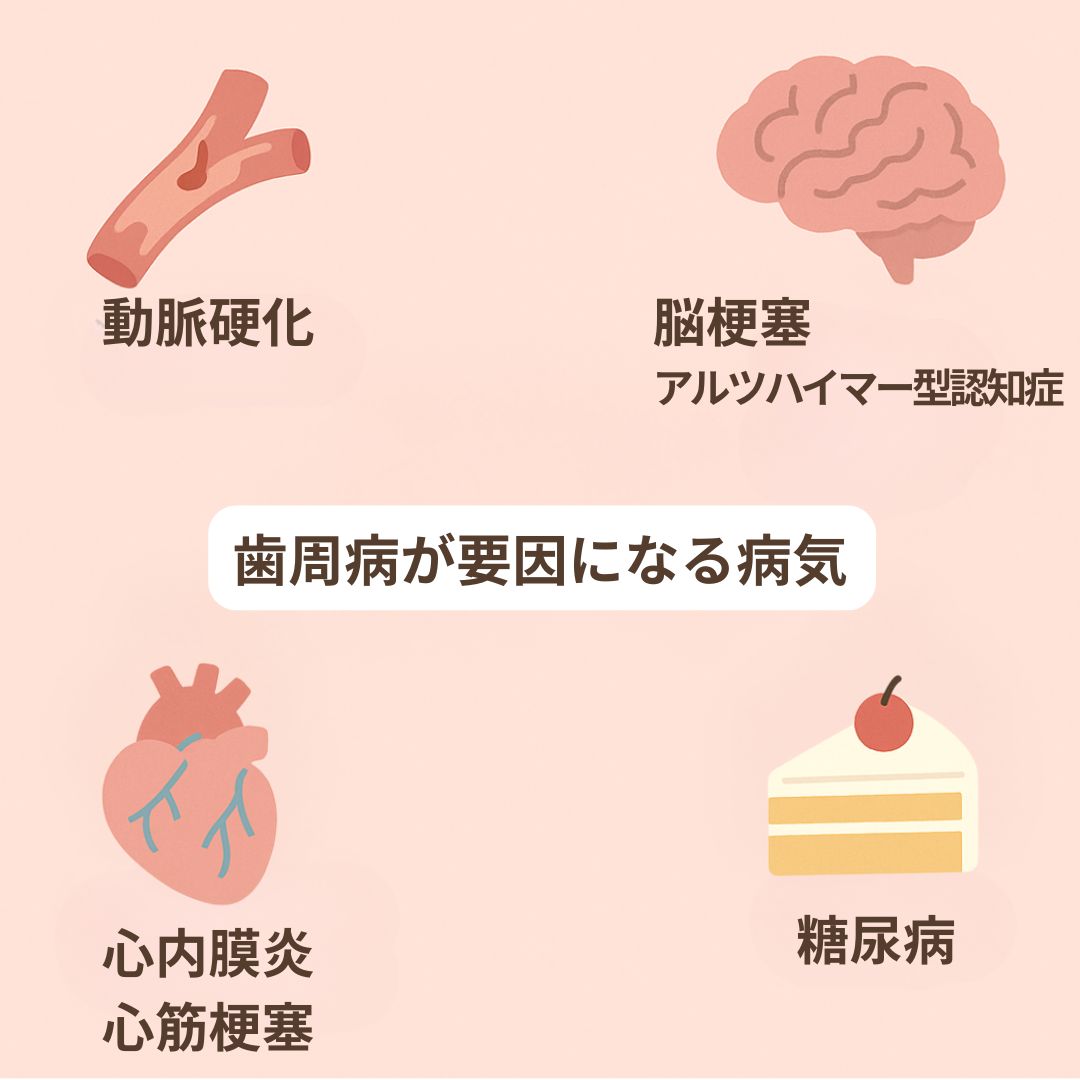

2)歯周病は他の病気の「因子の一つ」になる

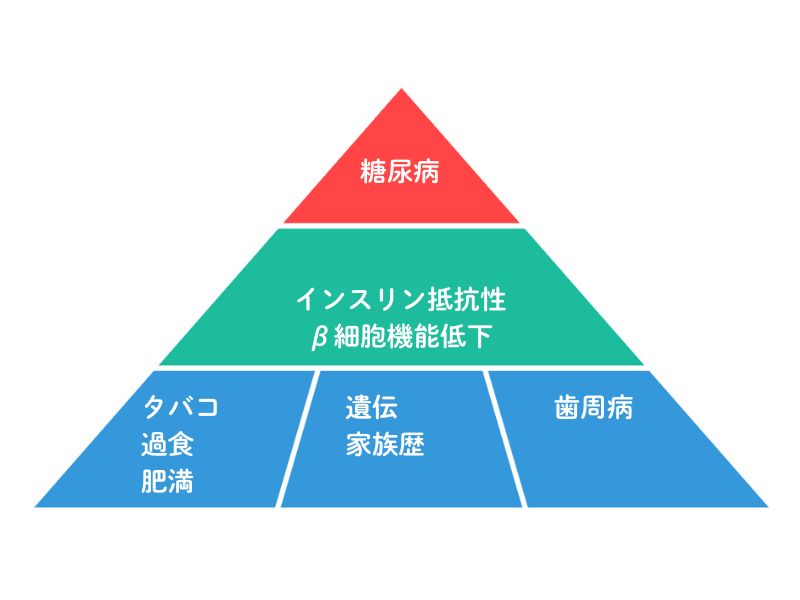

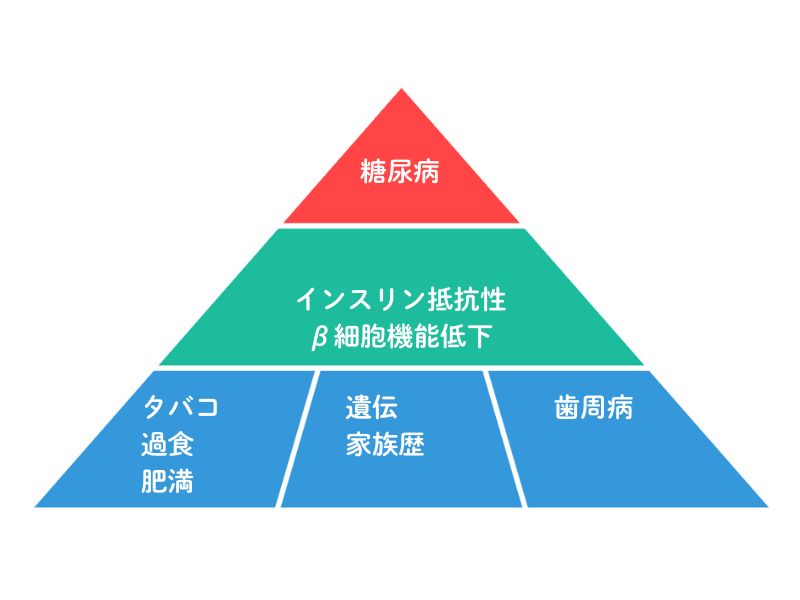

例えば、糖尿病のピラミッド図はこのようになります。

糖尿病は、歯周病が改善するとHbA1c等の血液検査値が下がり、歯周病が悪化すると糖尿病も悪化することが知られています。

他にも、前述の動脈硬化・脳梗塞・心筋梗塞・アルツハイマー型認知症・心内膜なども歯周病が病因の一つになっています。

3)細菌の構成を示す歯周病ピラミッド

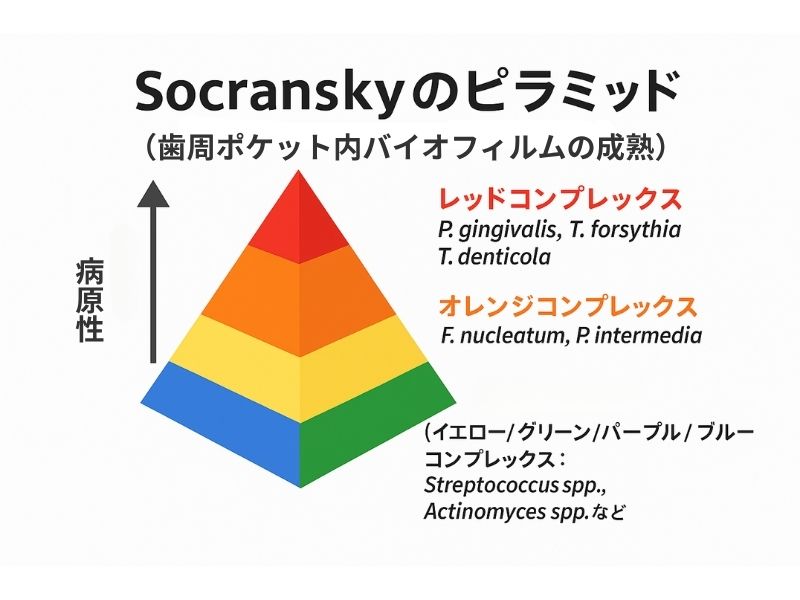

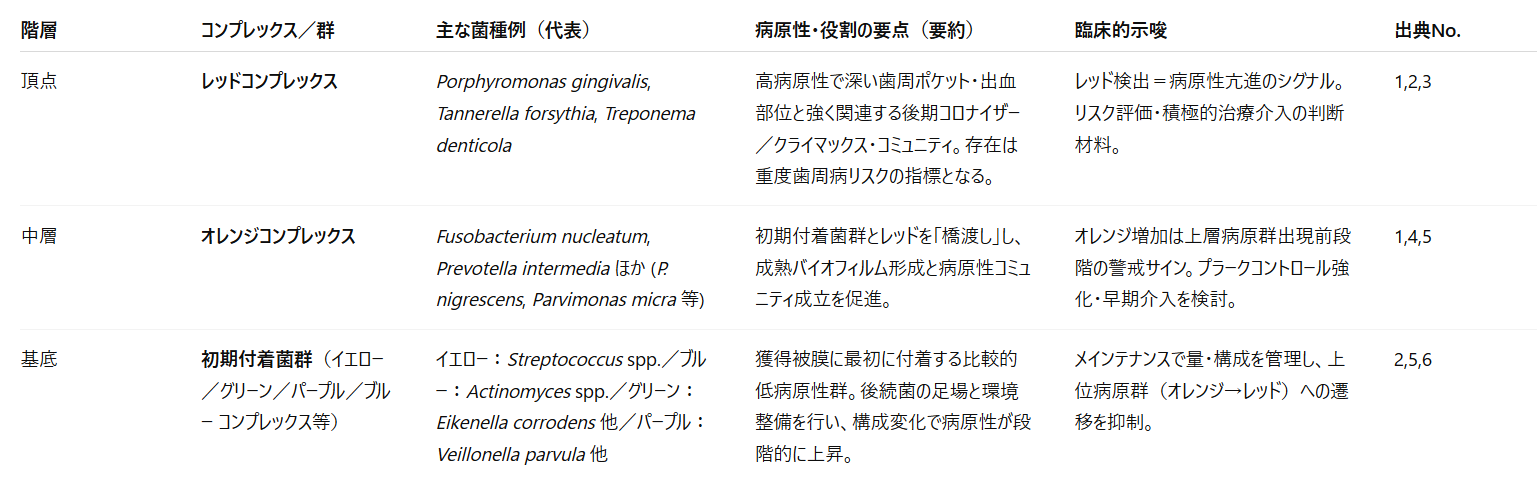

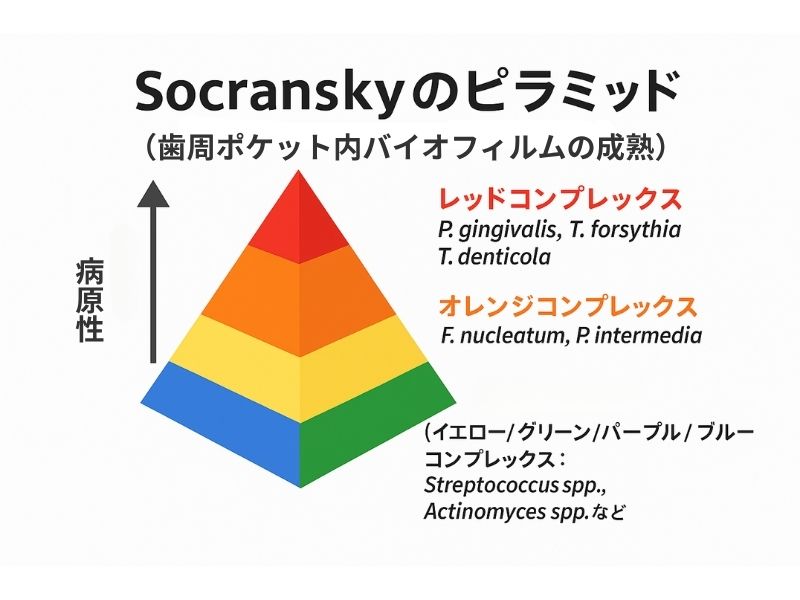

では、歯周病の病因を、細菌学的に見てみましょう。

歯周病の原因に「歯石とプラークの付着」という項目があります。

この歯石とプラークは様々な種類の細菌による複合体(コンプレックス)です。

この複合体の構成細菌の中に下記のものが含まれると、その細菌複合体は病原性が高くなっていきます。

プラークに含まれると病原性が高くなる細菌

・歯周病菌の病原性が強い細菌

・歯に付着する能力高い細菌

・酸をたくさん作る、虫歯の病原性が高い細菌

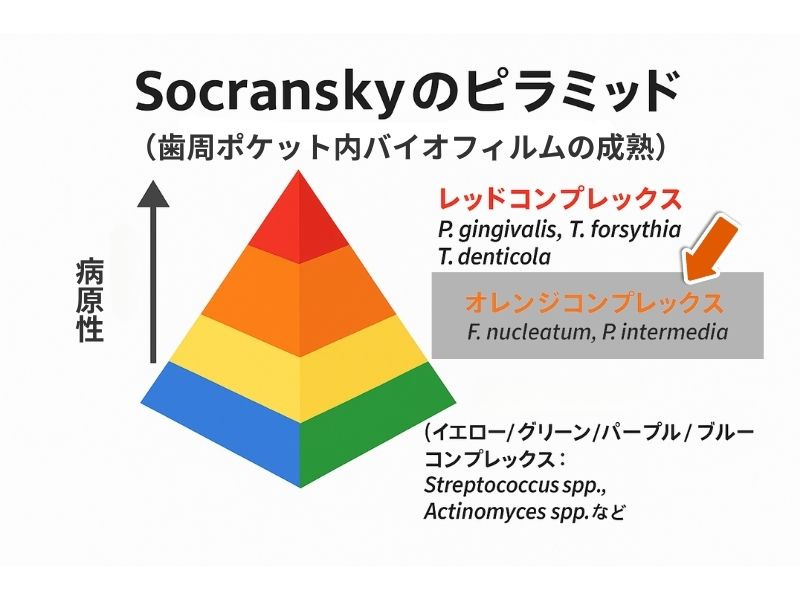

下図は細菌複合体の病原性が高いか低いかを示す「Scoranskyのピラミッド」です。

これは、歯周ポケットの中の細菌を分類したものになります。

4)歯周病を引き起こす細菌群

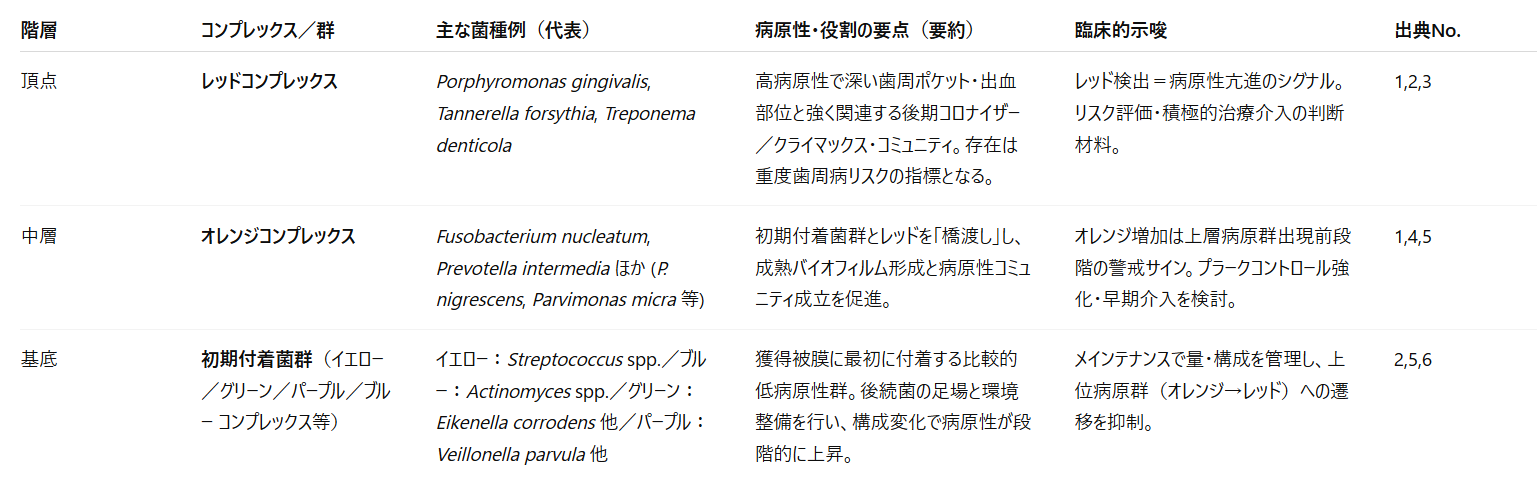

4-1)初期付着細菌群…虫歯菌など

ピラミッドの一番下の段は、初期付着細菌群で、虫歯の原因菌なども含まれます。

これらの菌は、酸素が豊富な環境で繁殖します。

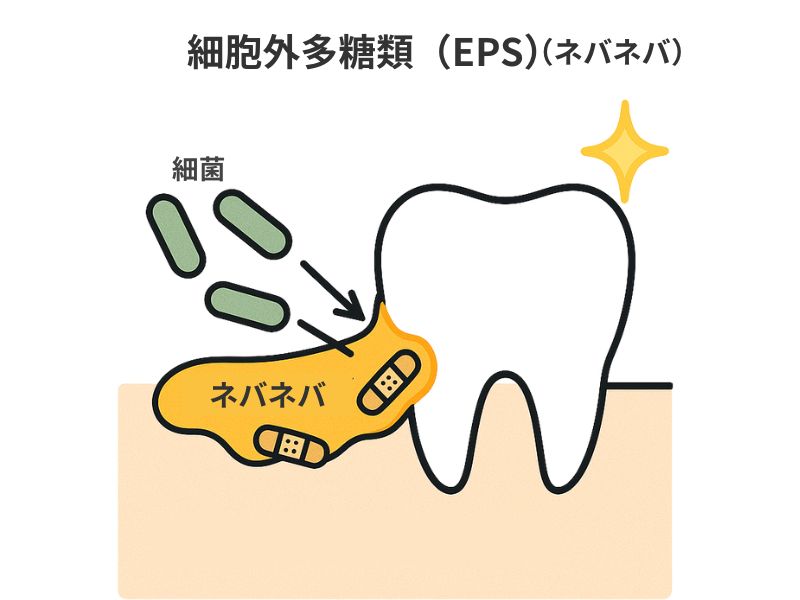

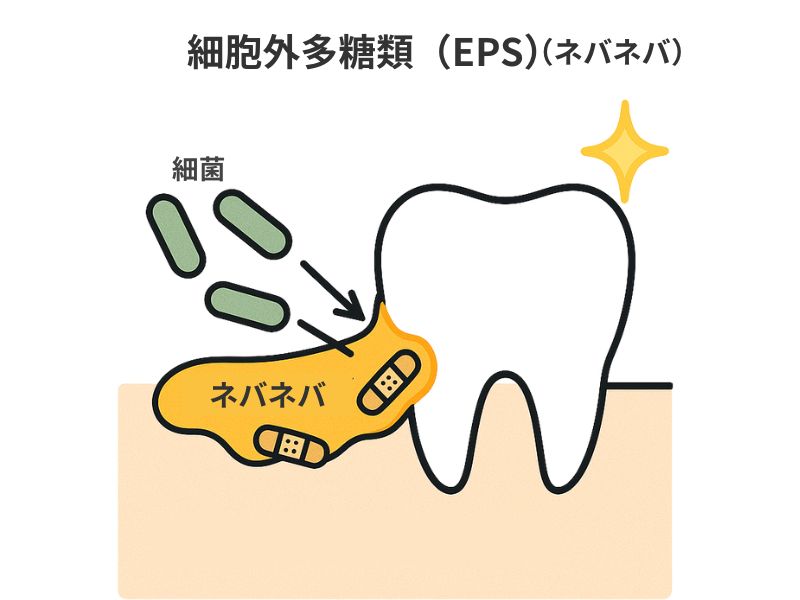

そして細菌の外側に菌対外多糖といわれる「ネバネバ」を作り出します。

ネバネバが糊(のり)の役割をして、菌を歯の表面にひっつけることができます。

これらの菌は小学生頃定着することが多いようです。

虫歯の病原性はありますが、歯周病の病原性は高くありません。

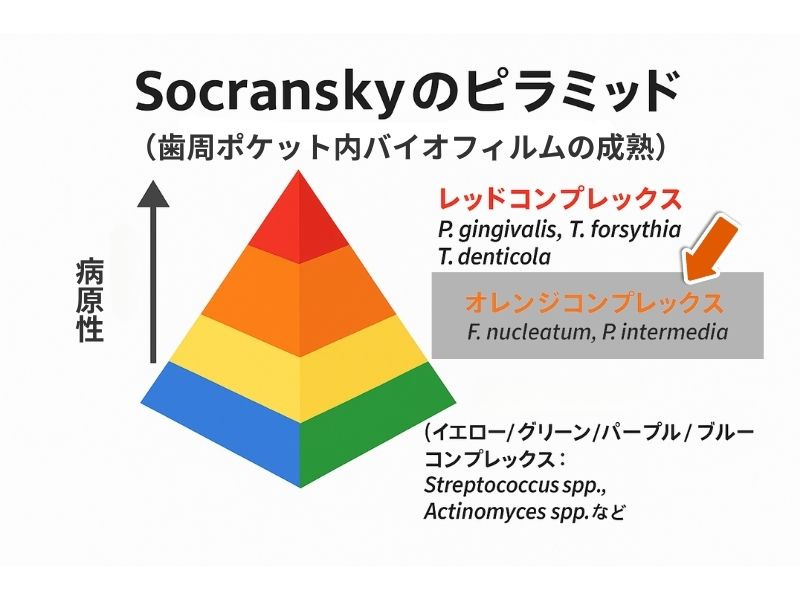

4-2)オレンジコンプレックス(歯周病の中程度悪性細菌群)

初期付着細菌群が作り出す「ネバネバ」は、自力では歯にくっつく力のない他の菌の棲み家になります。

この、初期付着細菌群が作り出した「ネバネバ」に、次にやってくる菌たちが「オレンジコンプレックス」といわれる中程度悪性細菌群です。

オレンジコンプレックスの細菌(代表菌はFusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia など)は、歯肉炎や思春期性や妊娠性の歯周炎を引き起こします。

これらの菌が15から18歳前後で口腔への定着がみられるようです。

4-3)レッドコンプレックス(歯周病の高悪性細菌群)

こうして軽度の歯肉炎・歯周炎がオレンジコンプレックス細菌群によって引き起こされると、プラーク内の酸素はどんどん減少し、高病原性の細菌群であるレッドコンプレックス細菌群が棲める環境へと変わっていきます。

そして赤い頂点の細菌群、レッドコンプレックス(歯周病の高病原性の細菌群)がプラークの中に形成されていきます。

代表菌であるPorphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticolaは、歯周病の主役級で、18歳頃から見られはじめ、30代以降には定着が見られます。

Socranskyのピラミッド:ポイント早見表

出典(参考文献)

[1] Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent RL Jr. Microbial complexes in subgingival plaque. J Clin Periodontol. 1998;25(2):134-144. doi:10.1111/j.1600-051X.1998.tb02419.x.

[2] Haffajee AD, Socransky SS. Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases. Periodontol 2000. 1994;5:78-111. doi:10.1111/j.1600-0757.1994.tb00020.x.

[3] Holt SC, Ebersole JL. Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, and Tannerella forsythia: the “red complex,” a prototype polybacterial pathogenic consortium in periodontitis. Periodontol 2000. 2005;38:72-122. doi:10.1111/j.1600-0757.2005.00113.x.

[4] Chen Y, Shi T, Li Y, Huang L, Yin D. Fusobacterium nucleatum: The Opportunistic Pathogen of Periodontal and Peri-Implant Diseases. Front Microbiol. 2022;13:860149. doi:10.3389/fmicb.2022.860149.

[5] Aruni AW, Dou Y, Mishra A, Fletcher HM. The Biofilm Community—Rebels with a Cause. Curr Oral Health Rep. 2015;2(1):48-56. doi:10.1007/s40496-014-0044-5.

[6] Boisen G, Davies JR, Neilands J. Acid tolerance in early colonizers of oral biofilms. BMC Microbiol. 2021;21:45. doi:10.1186/s12866-021-02089-2.

5)歯周病菌の歯への付着を阻止できる!?できない!?

結論からお伝えします。

これらの菌を歯に付着させない、定着させない、ということは不可能です。

というのは、これらの細菌は多くの人の口腔に存在する口腔常在菌で、親子のスキンシップや様々な日常生活を経て口腔内に定着するからです。

感染経路を完全に遮断することはできません。

また、歯周病菌が口腔に定着しているすべての人が歯周病になるわけでもありません。

通常、口の中にいる菌は大きく分けて3種類と言われています。

善玉菌、悪玉菌、日和見菌と呼ばれているものです。

その比率は2:1:7と、日和見菌の割合が圧倒的に多いのです。

口腔内にいる菌

・善玉菌(Streptococcus salivarius、Streptococcus sanguinis、Streptococcus mitisなど)

病原菌抑制やpH緩衝能で口腔内環境を安定化させる細菌たち

・悪玉菌(虫歯菌Streptococcus mutans、歯周病菌Porphyromonas gingivalisなど)

虫歯を作ったり、歯周病を引き起こす力が強い細菌たち

・日和見菌(Fusobacterium nucleatum、Prevotella intermediaなど)

オレンジコンプレックスの菌で、病原性は低いが、レッドコンプレックスの菌を定着させる橋渡しの役割を果たす。

条件がそろわなければ「特に何もしない」「いるだけ」の存在。

しかし、口腔内の衛生状態が悪化すると悪玉菌にとって居心地の良い環境を整えてしまう。

.jpg)

日和見菌が悪玉菌の味方になってしまわないように、しっかり歯磨きをしたり、定期的に歯科医院に通院して歯石を除去したり、適切な飲食習慣をもつことが重要です。

6)歯垢(プラーク)が病原性を強く持つ状態「マイクロバイアルシフト」と歯周病治療

歯磨きが足りなかったり、歯石が付着した状態を放置してしまったりすると、歯垢や歯石の中は高病原性細菌が優勢となっていきます。

歯垢や歯石の変化(pH低下、栄養素変化、酸素濃度低下など)が原因で、悪玉菌にとって居心地が良い環境が整えられてしまった状態です。

歯周病の治療は、まさにこの状態を改善することにあります。

(歯周病学,1996,末永書店、第4章より改変して引用)

7)マイクロバイアルシフトの防ぎ方

①甘いものや炭水化物などの糖質の過剰摂取を控えること

② コーラのような甘い炭酸水などの酸性飲料水を減らすこと

③ 毎日の歯磨きと、歯医者さんでのクリーニングでお口の中をいつも清潔に保つこと

④ 十分な栄養と睡眠時間を確保し体調を整え免疫力を保つこと

⑤歯茎から出血しているところを放置しないようにすること

(昭和学士会誌 第79巻5号 歯周病とう蝕の最新バイオロジー より引用)

特に⑤は重要です。

血液は栄養の塊で、特に鉄分がレッドコンプレックスの増殖には必須であるためです。

歯磨きが不足してしまうと、30代以降では2-3日で容易に出血するようになりますから、注意が必要です。

まずは出血しない歯茎を目指して、歯磨きすること、定期的に歯石を除去することがおススメです。

まとめ

いかがでしたか?

・歯周病はバイオフィルム感染症であり、悪化の原因は色々な因子が影響するが、最も良くないのはバイオフィルムの悪性化(成熟)である

・環境が悪化すると日和見菌が悪性の働きをしてしまい、悪玉菌がさらに悪性化していく。

この状態をマイクロバイアルシフトという。

・プラークの除去は、年代や状況に応じてやり方が異なります。

・マイクロバイアルシフトを防ぐのは生活習慣の積み重ねであるが、歯の出血は歯周病の原因でもあり、大きな指標でもある。

歯周病治療は、各個人でのオーダーメイドな対策が大事です。

歯の状態、歯茎の状態、歯並びや歯磨きの癖の問題、かみ合わせや、歯石の付着状況などを総合的に検査・診断し、最適な治療を行う必要があります。

歯磨きすると歯茎から血が出る方や、しばらく歯医者に行っていないという方は、ぜひ歯科医院でチェックを受けてみていただけたらと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

歯が急に痛くなった!そのメカニズムと痛みが取れるまでの目安について

2025年6月30日

こんにちは、岩国市の医療法人つぼい歯科クリニックおとなこども矯正歯科 院長の坪井です。

今日は「歯が急に痛くなった!」という場合の原因と、解決法についてのお話していきます。

目次

- 歯が急に痛むメカニズム

- 主な原因別チェックリスト

- 今すぐ自宅でできる応急処置

- 岩国市の休日診療

- 歯科医院で行う専門治療

- 痛みが取れるまでの目安

- よくあるQ&A

- まとめ・受診のタイミング

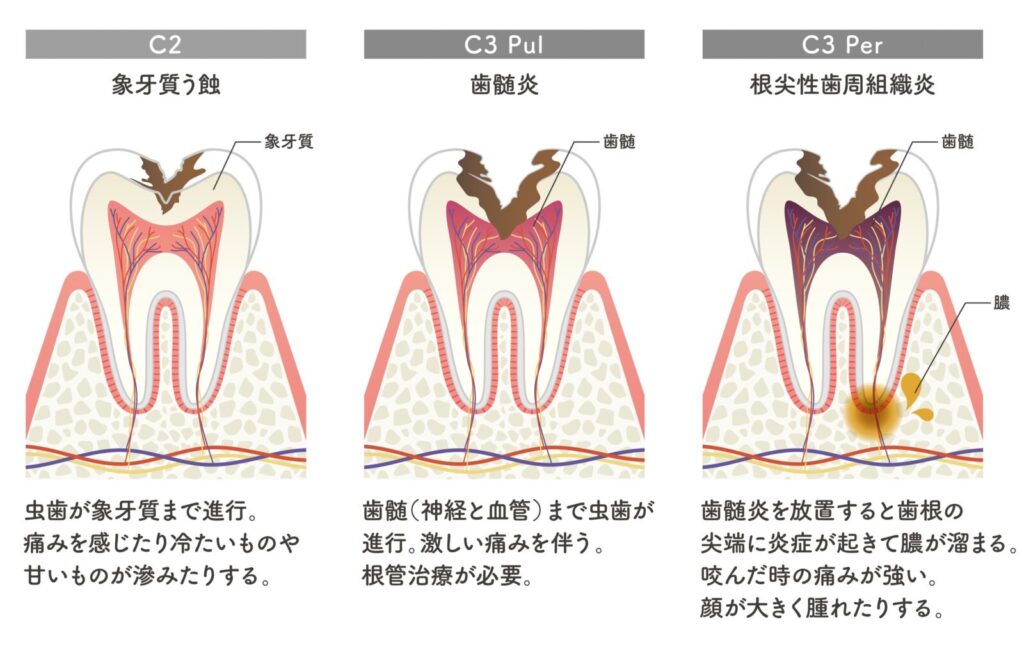

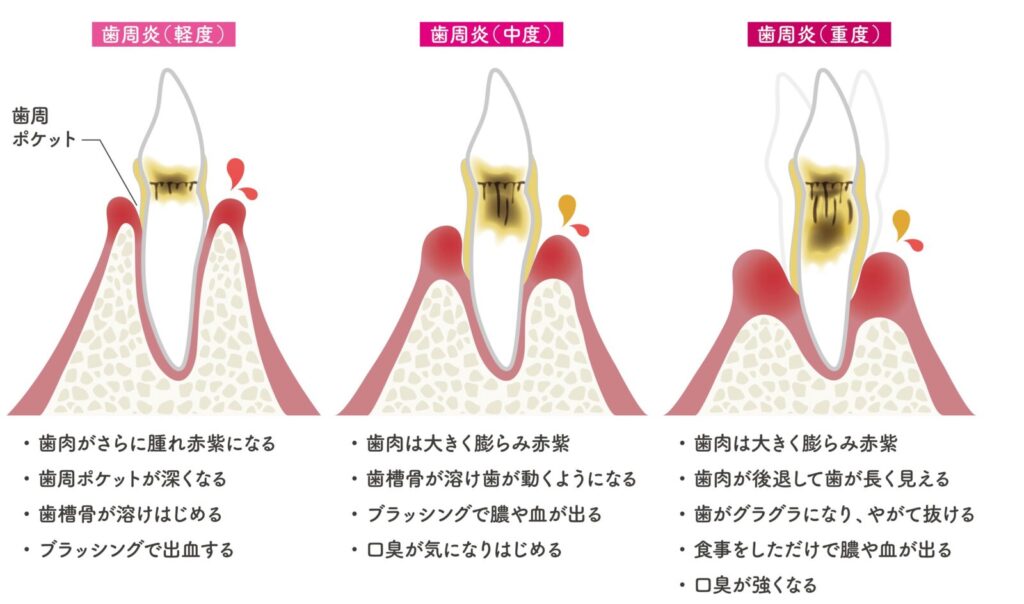

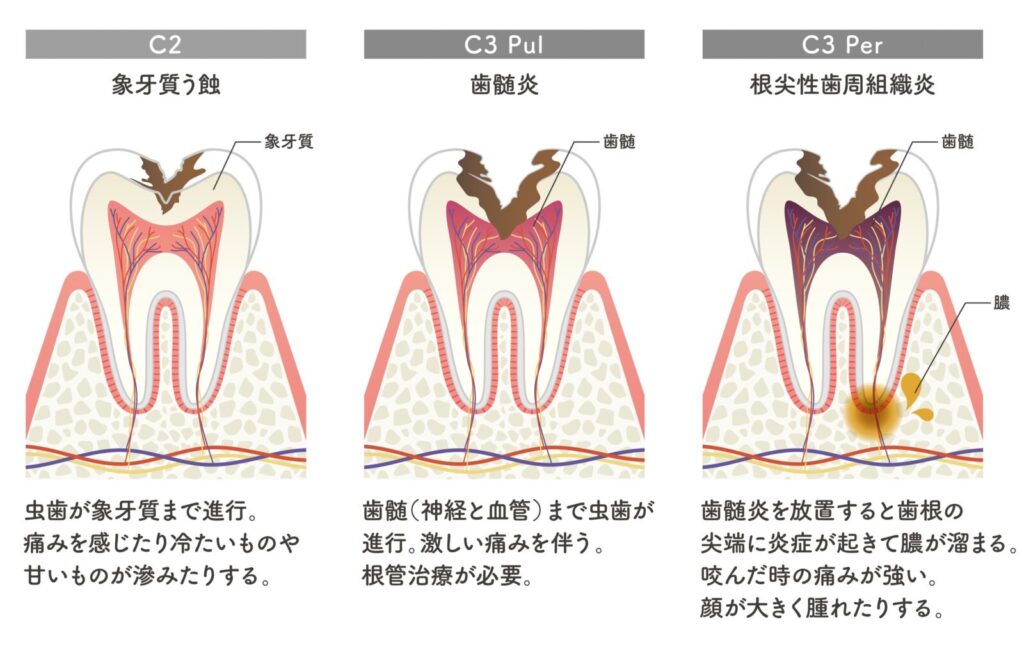

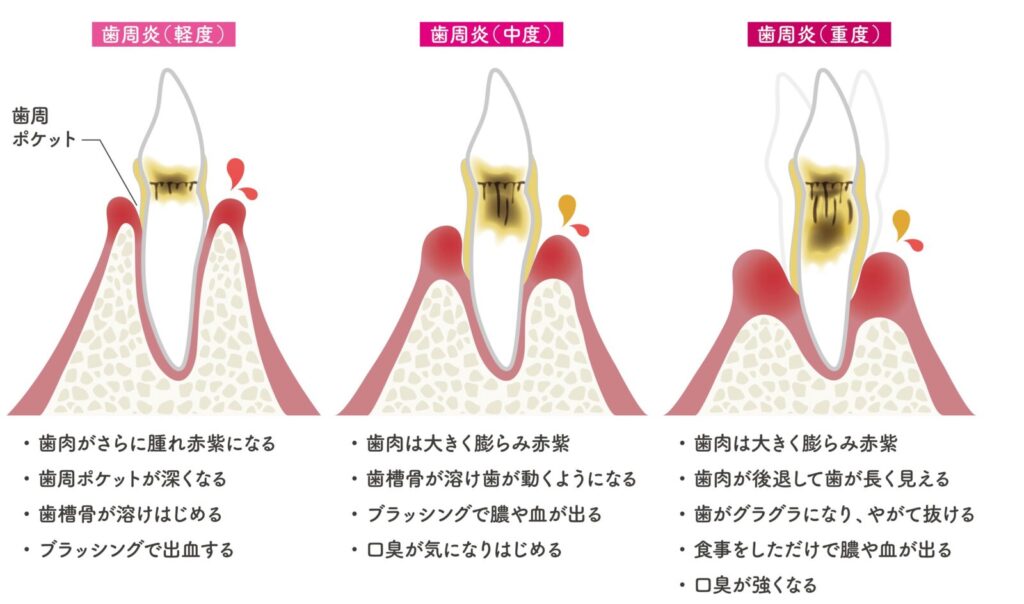

1)歯が急に痛むメカニズム

歯の痛みの原因は、歯の神経・根っこ由来のものと、歯ぐきの炎症由来のものがあります。

歯の内部には歯髄(しずい)という神経と血管の束が通っています。

むし歯菌や外傷によって歯髄に炎症が起こると、密閉空間で圧が高まり痛みが急上昇します。

さらに炎症が歯根の先や歯ぐき側に広がると、噛む・触るだけでズキッと来る根尖性歯周炎へ進行します。

また、歯周病も悪化すると歯の周囲が痛み始めます。

歯茎が腫れて膿むとズキズキとした痛みが出ることもあります。

その他には、歯にヒビが入ったり、歯根が割れたりすると急に強く痛むことになります。

虫歯の進行のイラスト

歯周病の進行のイラスト

2)主な原因別チェックリスト

3)今すぐ自宅でできる応急処置

基本は歯科医院への受診が必要です。

しかし、歯科医院が休診の夜や日曜に痛みが出ることもありますし、すぐに歯科医院の予約が出来ないこともあるかもしれません。

そんな時に、自宅で少しでも出来ることはないか、と考える患者さんは少なくありません。

そんな「急場で困った」時にできる応急処置をご紹介します。

- 鎮痛薬を正しく服用:市販のロキソプロフェン・イブプロフェンは炎症性の歯痛に有効です。

服用間隔と上限量は気をつけてください。用量を超えた服用は、肝臓や腎臓に悪影響を及ぼすことがあります。

- 就寝時は枕を高く:血流が下がり、拍動痛が多少軽減します。

- 刺激物・甘味は控える:高糖質食品やアルコールは炎症を悪化させやすいため避けましょう。

★NG行動:温める/押しもむ/自己判断で抗生物質を残薬服用/硬い物を噛む

*医科から別の病名で抗生剤を処方されて現在服用中の人は、そのまま服用してください。

自宅で可能なのは、少し楽になる程度の、歯科治療を受けるまでのつなぎにしかなりませんので、なるべく早くに歯科医院に受診しましょう!

4)岩国市の休日診療

岩国市歯科医師会の会員歯科医師による当番制で、休日診療をおこなっています。

応急処置を受けることができます。

場所:岩国市医療センター医師会病院 救急センター内 歯科診療室

〒740-0021 岩国市室の木町3丁目6-12 Tel.0827-21-3211

日曜、祝祭日、年末年始(12/30~1/3)、盆の9時~12時まで

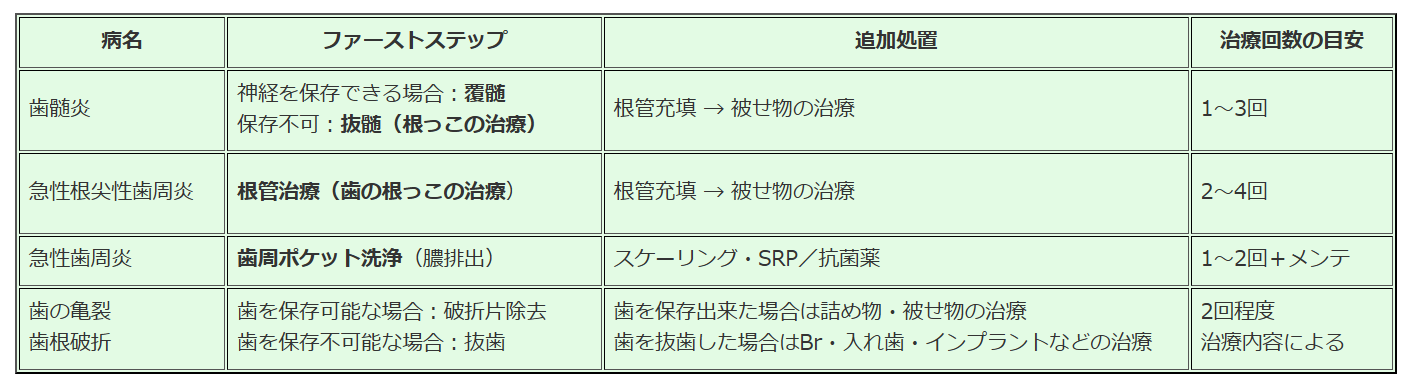

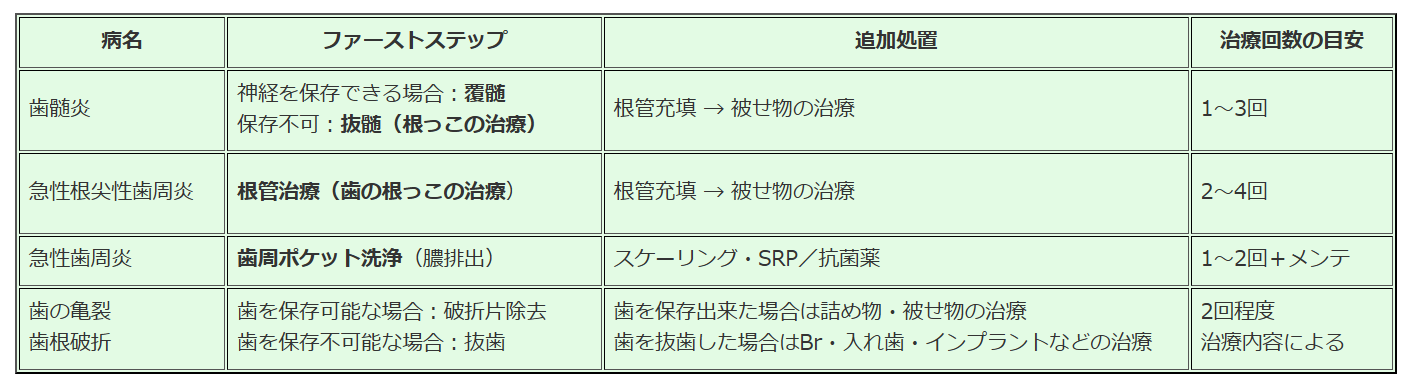

5)歯科医院で行う専門治療

自宅や、休日診療の応急処置ではなく、歯科医院で根本的な治療を行う場合、どういった治療内容になるでしょうか?

これも、病名・症状によって異なります。

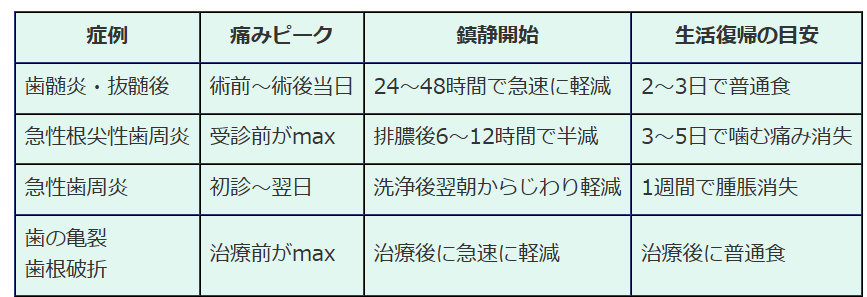

6)痛みが取れるまでの目安

歯科での治療を受けた後、どの程度で痛みが改善するでしょうか?

これも症例、治療内容、重症度や炎症の程度により異なるのですが、おおまかな目安は以下の通りです。

※個人差あり。糖尿病・喫煙・睡眠不足は治癒を遅らせるため注意してください。

7)よくあるQ&A

Q1. 歯科が空いていない深夜は救急外来へ行くべき?

顔が急激に腫れ、発熱と嚥下痛、息苦しい感じを伴う場合は蜂窩織炎や気道閉塞リスクがあるため、救急を検討しても良いかもしれません。

痛みのみなら翌朝の歯科受診でOKです。

Q2. 市販薬で治ったから受診しなくていい?

鎮痛薬は症状を“いったん隠す”だけ。

原因菌が残れば再発・慢性化し、抜歯リスクが高まります。

歯科医院での根本治療をおススメします。

Q3. 抗生物質を飲めば痛みは消えますか?

抗生物質を服用すれば、いったんは痛みが消えることも多いです。

しかし、原因病巣を取り除かずに抗生物質を服用しても、それは一時しのぎにしかなりません。

痛みが引いても炎症源は残り、薬剤耐性菌の温床になることもあります。

8)まとめ・受診のタイミング

いかがでしたか?

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

虫歯のしくみ 感染症として考える

2025年6月24日

岩国市のつぼい歯科クリニック 副院長の吉村剛です。

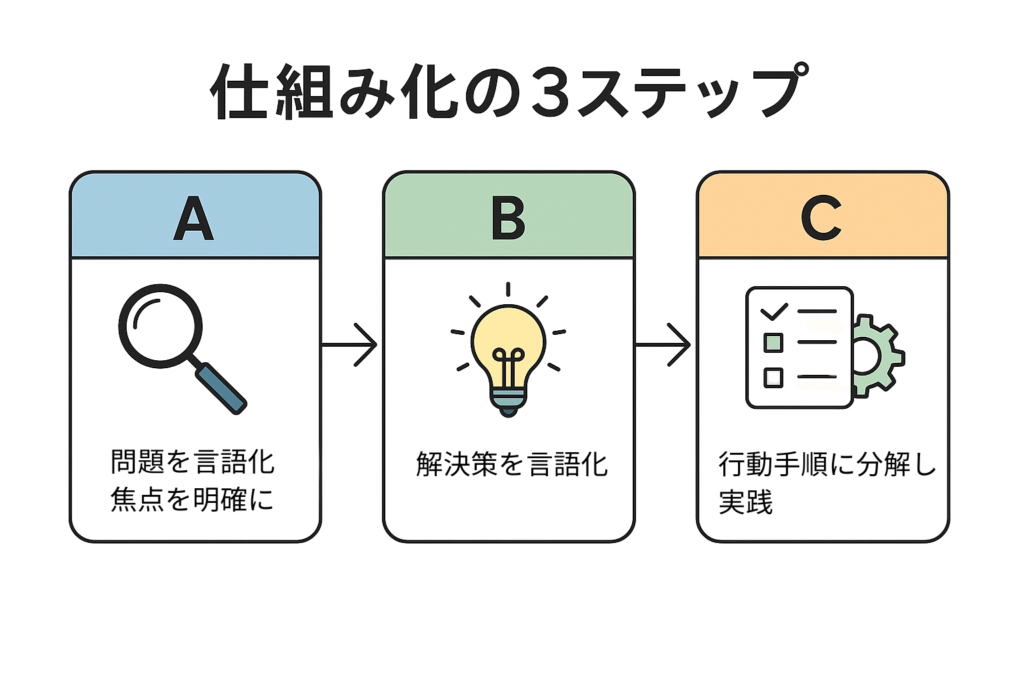

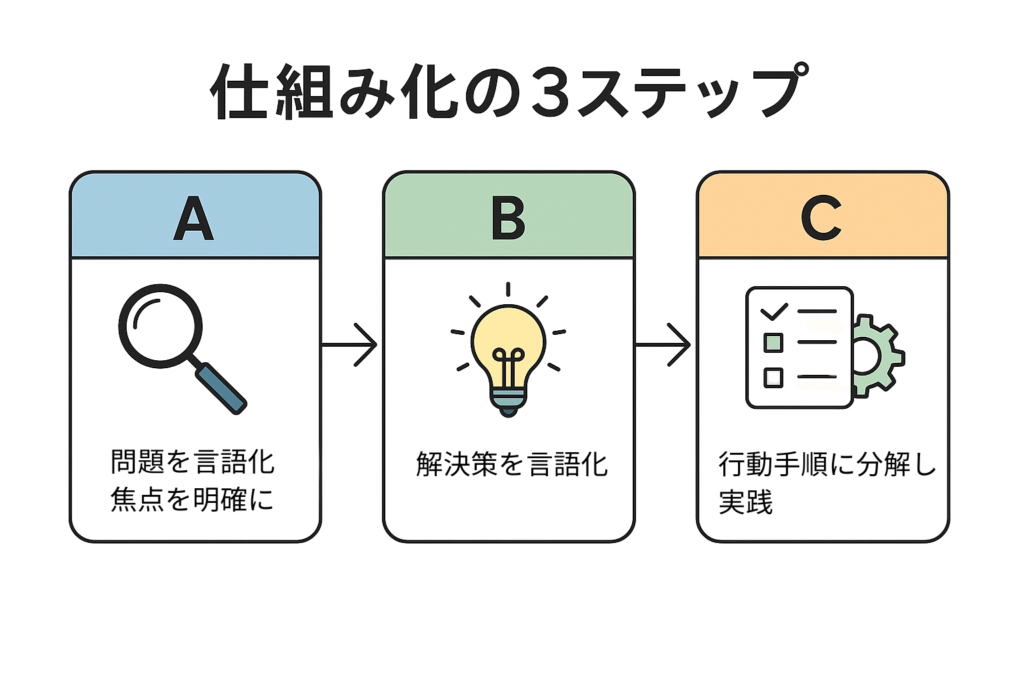

当院では、スタッフ全員が同じ基準で動ける“わかりやすい職場”をめざし、日々の業務を「仕組み化」しています。

仕組み化とは――

A)問題を言語化して、焦点をはっきりさせる

B)解決策を言語化する

C)解決策を行動手順に分解し、実践する

というシンプルなプロセスです。

この考え方は、虫歯や歯周病などの口腔トラブルの予防・解決にもそのまま応用できます。

-1024x683.png)

世の中に数多くあるエビデンス(根拠)や病因論を分かりやすくご紹介することで、あなたのお口のトラブル予防「仕組化」のお役に立てたらうれしいです!

1)虫歯(う蝕)のしくみ 感染症として考える

1-1)う蝕は「三要因感染症」

う蝕は、歯のカルシウム成分が菌などの産生する酸によって脱灰(溶け出し)、エナメル質、象牙質、歯髄など歯の内部の構造を破壊していく感染症です。

すべての感染症は、「感染症に罹患(りかん)するか否か,罹患した場合に重症化・難治化するか否かは,微生物,宿主,環境の3つの要因によって規定されます」(小児感染免疫,Vol.35No.1,31)。

簡単に言うと、虫歯は「歯の質」も関係しますが、日ごろのケアや食生活で重症化します、ということです。

1-2)虫歯菌

虫歯の原因菌はS.mutans とよばれる口腔内常在菌とされています。

S.mutans は 1 歳頃の萌出歯へ母子感染することが多く、初期定着菌を減らせば生涯う蝕リスクを下げることができる と報告されています(Caries Res 54:297-305, 2020)。

一方で、最終的な虫歯リスクは、S.mutansを含めた口腔常在菌の総合体(バイオフィルム)の性質で決まると言われています。

虫歯菌は自分の体の外に、菌体外多糖という「糊(のり)」を作る機能があります。

細菌には、糊を作って自分の身を守るタイプの菌と、糊を作らないタイプの菌があります。

キッチンの三角コーナーのヌルヌルを想像してみてください。

この「糊」を大量に作ることができる虫歯菌がたっぷり含まれているプラークは、歯の表面に引っ付く力が非常に強く、さらに「自力では歯に引っ付くことができない他の病原菌まで歯に定着させてしまう」という性質があります。

その結果、病原性の高いバイオフィルム(菌の集合体)が作られ、虫歯になってしまうのです(Dental Diamond 29(1):30-58, 2024)。

排水溝や三角コーナーのぬめりは、普通の食器用洗剤をかけただけではなかなか落とすことはできず、ハイターのような強力で人体に有害な殺菌剤を使うか、スポンジで擦って洗うかしないとヌルヌルを落とすことができない、という経験をしたことがある人は多いでしょう。

食後、お口の中では、排水溝や三角コーナーのぬめりと同じようなことが起こっています。

お口の中にハイターのような有害な殺菌剤は使えませんから、当然、擦り洗い(歯磨き)が必要になります。

2)虫歯という感染症を予防する方法

2-1)虫歯菌の感染経路を減らす

生まれたばかりの時、赤ちゃんの口に虫歯菌はいません。

では、最初のスタートとなる菌は、どこから来るのでしょうか?

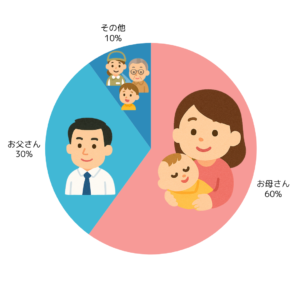

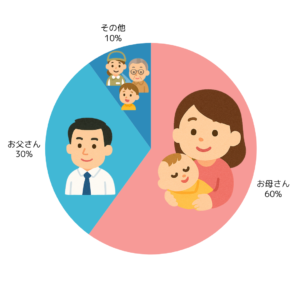

虫歯菌の感染経路は

6割:お母さん

3割:お父さん

1割:その他

とされています。

この菌(初期定着菌)の性質や量も重要です。

主たる養育者(多くは母親)の口の中の細菌レベルを下げることで、う蝕経験が減少するという報告があります(Dental Diamond Vol.29No.1,30-58)。

お母さん・お父さんの口の中の虫歯を治療したり、歯石や歯垢を除去して口腔内を綺麗にすると、赤ちゃんへの虫歯菌の感染を減らすことができる、ということです。

2-2)感染してしまったら、虫歯菌の増殖を防ぐ

虫歯菌の感染経路を減らす努力をすることで、虫歯菌の感染の確率を下げることはできます。

しかし、虫歯菌の感染をゼロにできるわけではありません。

虫歯菌の感染があったとしても、虫歯菌の増殖を防ぐ取り組みも併用しましょう!

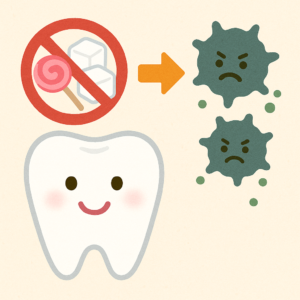

最も効果的な虫歯菌の増殖予防方法は「砂糖の摂取量を減らす」ことです。

砂糖の商品化と共に虫歯のパンデミックが広がったという世界的な経緯があります(う蝕の分子生物学,第1章)。

また、小児期(5歳ぐらいまで)においては虫歯の経験指数は砂糖の摂取量に比例するという報告があり(Cor van Loveren,Caries Res, 53; 168-175, 2019.)、砂糖の摂取量が最も大きくう蝕に影響しているのは間違いありません。

2-3)フッ素で虫歯に抵抗力のある歯を作る

日本人を含むアジア人は、他の人種と比較してエナメル質が薄いとの報告があります(歯の解剖学、p22-24)。

エナメル質は歯の一番表面にある、虫歯に抵抗性がある表面素材です。

エナメル質が薄い場合、エナメル質が厚い場合に比べて虫歯のリスクは高くなります。

つまり、日本人は先天的に虫歯リスクが高い歯を持っていると言えるのです。

そのため、フッ素を用いて歯の耐酸性を強化するなどの対策が必要です。

よくある保護者の方からの質問「フッ素は何歳からやった方がいいんですか?」

フッ素は、何歳からでも歯の強化には有効です。

より効果的に虫歯の罹患(りかん)率を下げるために、特に虫歯になりやすい時期に重点的に対策するのがおすすめです。

虫歯の罹患率が高くなる時期(Dental Diamond Vol.29No.1,30-58)

・3~4歳ごろ:歯の生えた直後の乳歯

・6歳ごろ:第一大臼歯の生えた直後

・12歳ごろ:第二大臼歯が生えた直後

年齢別総人口は総務省「人口推計」(2021年10月)

虫歯有病率は、3歳児は厚生労働省「乳幼児歯科健診結果」(2020年度)

5~17歳は文部科学省「学校保健統計調査」(令和3年度、未処置う歯のある者の割合)

生えた直後の歯は、生えてから時間がたった後の歯よりも虫歯への抵抗性が低いです。

フッ素塗布の他に、シーラントという「虫歯になる前に予防的に溝をフッ素徐放レジンで埋める(予防填塞:よぼうてんそく)」処置も有効です。

2-4)物理的に虫歯菌を除去する(減らす)

日ごろの歯磨き習慣や、歯科医院で歯磨きだけでは難しい取り残したプラークを専門的にに清掃してもらうことを定期的に行うなど、物理的な虫歯菌の除去も効果的です。

古い歯垢・歯石の中は酸性度が高いことも多いためです。

3)歯科医院で検査、チェックすることから始めましょう!

以上により、虫歯のリスクと対策を簡単に説明しました。

免疫状態や生活環境などにより、個人差が大きく、対策ポイントの優先順位は千差万別です。

よって、患者さんお一人お一人のオーダーメイドな対策が大事になってきます。

まずは一度、歯科医院で検査、チェックすることから始めることをおすすめします。

まとめ

いかがでしたか?

・虫歯を含む感染症は微生物,宿主,環境の3つの要因によって規定されます。

・S.mutans菌は主たる保育者などから伝播し、保育者のう蝕リスクも子供のう蝕リスクに影響します。

・砂糖の摂取量がう蝕リスクに大きく影響します。

・う蝕の罹患率は萌出直後に最も高まります。

各個人でのオーダーメイドな対策が大事です。

歯科医院で検査、チェックすることから始めましょう。

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

-300x300.png)

(日本語)-300x300.png)

(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)(日本…-1-300x300.png)

(日本語)(日本語)-1-1024x1024.png)

(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)(日本…-1024x1024.png)

(日本語)(日本語)(日本語)-300x300.png)

(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)-300x300.png)

(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)(日本語)-300x300.png)

.png)

-1.jpg)

.jpg)

-1024x683.png)