歓送迎会を行いました☆

2018年5月28日

こんにちは☆岩国のつぼい歯科クリニック スタッフのう~ちゃんです。

4月と5月に当院では歯科衛生士のゆうかちゃんと、ベテラン歯科助手のさおりさんの2名が新しい仲間になりました!

また、6月末でせいきどんが遠方にお引越しすることになり、つぼい歯科を卒業することになりました。

5月22日に歓送迎会を行いました。

場所はみんなが「肉!肉!肉!」と言っていたので、牛角で。

たくさんお肉をいただき、満足です。

せいきどんには私も色々教えていただき、大変お世話になりました。

ありがとうございます。

あと1か月間よろしくお願いします。

普段は部門が違ったり、勤務時間が違ってなかなかじっくりお話しする機会のないスタッフさんとも色々お話ができて、とても楽しかったです!

新人研修に参加しました☆

2018年5月22日

こんにちは!つぼい歯科クリニック スタッフのゆーちゃんです。

日曜日にチーフと一緒に、広島のデンタルタイアップさんの新人スタッフ研修に参加してきました!

入職時にも院内でガイダンスを受けましたが、OFF-JTで社会人としてやらなければいけないことと、その理由を丸一日かけてしっかり学べてとても良い経験をさせてもらいました。

私は学生時代もつぼい歯科クリニックでアルバイトをしていたんですが、今まで社会人としての仕事への取り組み方や目標の立て方についてしっかりと考えた経験がなかったので、今後に活かしていきたいです。

あと、チーフが一緒に研修についてきてくれたのですが、行きと帰りの電車の中で、自分が将来どんな歯科衛生士になりたいかなど、色々なことを聞いてもらえてうれしかったです。

写真はデンタルタイアップの先生たちと。

これからがんばります!

2歳6ヶ月ぐらいと6歳ぐらいの子どもの前歯のケガの話

2018年4月26日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

桜の季節も終わり、新学期が始まり、これから!という感じですね。

しかし、4月~5月は心や体に無理が生じる時期でもあります。

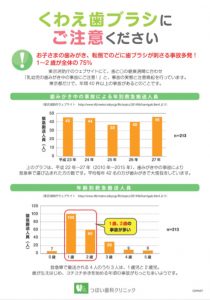

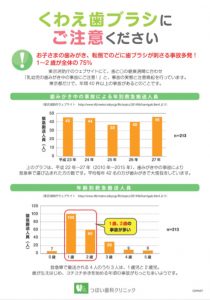

実は、お子さまのお口の怪我もこの時期に多い、というデータがあります。

当院にもつい先日、1日で3件の外傷のお子さまが来院されました。

今回はお子さまのお口の怪我をテーマにお話ししていきたいと思います。

歯の外傷には季節性以外にどのような傾向があるのでしょうか?

子どもの歯の外傷の傾向

事故が発生しやすい年齢がある

よちよち歩きから、やや活発に歩けるようになった2~3歳ぐらいと、前歯が生え変った6歳ぐらい、スポーツを活発に行う中高生で多い傾向にあります。

また、幼稚園や小学生では、外傷は春に多い傾向があります。

歯科医師としては、慣れない建物、校庭などで、活発に動くようになるこの時期に事故が起こりやすいのかなという気がしています。

外傷しやすい歯がある

圧倒的に上顎前歯のケガが多いです。

意外なところでは、顎を非常に強く打った場合、奥歯に圧がかかり、欠けることがあります。

また、思いもしない場所に傷がある場合があります(顎の骨折など)。

再発(何度もぶつける)しやすい人がいる

何度も受傷してしまう人もいます。

体の運動能力や、転倒する際の手の使い方などに問題がある場合がありますし、スポーツの種類によっては怪我しやすいものもあります(いわゆるコンタクトスポーツ)。

そのため近年ではスポーツ時のマウスピースも推奨されるようになってきています。

関連記事 院長ブログ ぐっと噛みしめることでパワーUP! ~踏ん張りと噛みしめの不思議な関係~

また、最近は小さいお子さんの物を咥えた状態での外傷が増えています。

単純に転んだ場合と違って、歯だけではなく、命に関わる大きな怪我となるリスクがあります。

ご家庭での歯ブラシやスプーンなどを咥えた際の動きには特にご注意ください。

歯の怪我の治療法は?

一口に歯の怪我といっても、歯の状態によって治療法は大きく異なります。

歯を打ってグラグラしたり出血がある場合

歯を打って、動揺や歯の周りから出血が見られる場合、添え木をするように、固定することがまずは重要です。

歯の位置が変わったり、抜けた場合

歯の位置が少し変わっていたり、抜けてしまった場合も、できるかぎりもとに戻す努力をしてから固定します。また、このような場合、後日変色等が起きる場合が多いです。

そのため神経の処置も必要な場合が多いですが、後日で問題ありません。

歯が折れた場合

一方、歯が折れた場合、その傷面を修復することが重要です。

神経が出てない場合、レジンといわれる樹脂系の材料で修復していきます。

神経が出ている場合、神経の一部もしくはある程度の部分を取り除くことによって感染を防ぎ、修復します。

固定と修復、両方の処置が必要なことも多くあります。

また、外傷の場合、術後すぐに治ったとはなりません。3か月、半年、1年と経過を見ていくことが重要です。

歯の怪我をした時、保護者の方が気を付けることは?

外傷時の処置はできるだけ早く治療することが望ましいです。

なんとか対応することを心がけていますので、緊急の際はお早めにご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 歯や口の怪我にはある程度の傾向がみられます。

・歯の外傷を生じやすい年齢、時期がある

・外傷しやすい歯がある。

・再発(何度もぶつける)しやすい人がいる

- 歯の治療法は歯を打った場合、折れた場合で異なり、両方の処置が必要な場合が多い

- 外傷した歯の処置はできるだけ早く行い、その経過は半年、1年と見ていく必要がある

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

4月のお誕生会☆

2018年4月17日

こんにちは☆岩国のつぼい歯科クリニック スタッフのキバちゃんです!

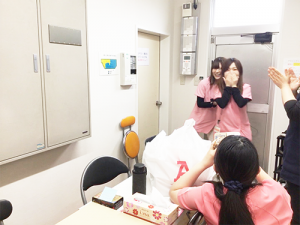

今日はみっきーとみやぴーの誕生会をしました。

皆に拍手&写真撮影されてちょっぴり恥ずかしそうな、みっきー&みやぴー。

ケーキはアンジェリックさんのものです。

じゅんちゃんが買いに走ってくれました。

今回もとってもおいしそうで、イチゴのケーキがたくさんありました!

私がレインボーキャンドルを付けようとしていますが、なかなかつけられない・・・。

みやぴーのナイスアシストで無事に火をつけられました。

記念にパチリ☆

受付の接遇メイク研修会を行いました☆

2018年4月11日

こんにちは☆岩国のつぼい歯科クリニック スタッフのリエです!

休診日にメイク&スタイリングサロンShizさんより、Shiz先生とsaoriさんをお招きして、接遇メイク研修を行いました。

歯科医院に来られる多くの患者さまは治療前にとても緊張されています。

『患者さまを温かくお迎えできる、接遇の一環としてのメイク』というテーマだったので、みんな真剣に先生のレッスンを受けています。

声や話し方にも『制服を着せる』のと同じように、おもてなしをする上で、眉毛のお手入れにも『ビジネス感』があると教えていただきました。眉毛も奥深いと感動!

さらに最近は眉毛の流行は早い時は3か月で変わってしまうんだとか・・・。

ちょっと自分の顔が古いかもしれないと思ったら要注意とのことでした。

Shiz先生からは、ご自分の実体験として、「歯科医院に受診された時、こういう受付スタッフだとホッとする」というお話も伺えて、とても参考になりました。

リーダーです。メガネをかけた状態で似合う、受付メイクを教わりました。

光の加減で少しわかりにくいですが、キリッとしているのに温かい感じでステキです♪

リーダー「この状態を明日からも再現できるようにがんばります」

Shiz先生、saoriさん、ありがとうございました。

温かいおもてなしができるよう、明日からもがんばります!

医療安全研修を行いました☆

2018年4月3日

スタッフのみやぴーです☆

4月になり、当院にも新しいスタッフが2名増えました(^^)。

そこで、本日は医療安全研修を行いました。

1つ目のテーマは「洗浄・消毒・滅菌」について、

2つ目のテーマは「認知症患者さまへの正しい対応法」についてでした。

洗浄・消毒・滅菌研修では、今回もグループワークでブレインストーミングを行いました。

色々改善点が出てきてよかったです♪

上の写真は、院長が「洗浄・消毒・滅菌」の復習研修をしているところです。

院長が「半年前に一度やったから答えられますね?」と言ってドンドン当てるので、みんなドキドキしながら研修を聞いています。

認知症患者さまへの正しい対応法については、私は初めて習いました。

正しいお声がけや接遇、説明方法に気を付けて、認知症をお持ちの患者さまも安心して通っていただけるようにしていきたいと思いました!

5歳6ヶ月ぐらいの子どもの口臭の話

2018年4月1日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

最近保護者の方からよく受けるご質問の中に、お子さんの口臭が気になるというのがあります。

卒業式や入学式など、別れと出会いのシーズンでもありますし、皆さん気にされておられますね。

診療室では、4歳から6歳ぐらいのお子さんで、急に口臭が気になりだしたというご相談や、思春期のお子さんに関してご相談を受けることがあります。

子どもだけに限りませんが、口臭の原因には下に挙げられるようなものが考えられます。

口臭の原因

1) 虫歯、歯周病

〇むし歯

虫歯があると、そこに食物のかす等が残って口臭の原因になることがあります。

特に、虫歯が大きく化膿している場合は、化膿部位から強い臭いが出ることがあります。

まずは歯科医院でしっかり虫歯を治療することが第一です。

〇歯周病

大人の口臭の最も大きな原因は歯周病です。

しかし子どもは大人とは口の状況や性質が異なり、ひどい歯周疾患になることはまずありません。

2) 体調からくるもの

口臭の原因として、胃などの消化器官の調子が悪い場合があります。

また、扁桃腺炎が原因となり、膿栓(匂い玉)と呼ばれる細菌の塊ができる場合があります。

副鼻腔炎についても口臭の原因になりえます。

上記の可能性が高い場合、歯科ではなく医科(耳鼻科、小児科など)にご相談ください。

3) 歯磨き不足+口呼吸や口腔乾燥に伴うもの

歯磨きが不足し、大量に古い歯垢(プラーク)が付着してくると、それ自体が細菌の塊ですので、臭いを発する場合があります。

また鼻が悪く、口で呼吸していると、口腔内が乾燥してプラーク自体が付着しやすく、量も増えていきます。

朝に口臭がひどくなる場合、歯磨き不足+口腔乾燥パターンが多いようです。

これは、夜間睡眠時に唾液の分泌量が減るため、菌やプラークが夜間にさらに増えることが原因と考えられます。

4)間違った対策によるもの

洗口剤などを用い、歯磨きついでに舌みがきをすると口臭対策に効果的な場合がありますが、あまりにやりすぎるとお口に傷をつけてしまったり、唾液量が減ってしまいかえって臭いが強くなる場合もあります。

口臭に関して悩みをお持ちの方は多く、ご本人だけでなくご家族が気にされてお子さまを連れてこられるケースも多いです。

つぼい歯科クリニックでは、ブレスチェッカーなどの機器を導入して、客観性を持った診断や説明を行います。

お気軽にお問い合わせください。

まとめ

いかがでしたか?

- 口臭は、4歳から6歳ぐらいのお子さんで急に気になりだす場合と、思春期で気になりだす場合があります。

- 口臭の原因には虫歯・歯周病の場合、体調からくるものの場合、歯磨き不足+口腔乾燥を伴うものがあります。

それぞれによって対策が異なります。

- 臭いというのは微妙なもので、他人から言われた場合、思春期などではお子さまがかなり気にする場合があります。

そのため、本人が傷つかないようにアプローチをしていく必要があります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

3月のお誕生日会☆

2018年3月16日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック スタッフのまりりんです☆

3月は吉村先生とリエの誕生日でしたので、みんなでお祝いしました!

ケーキはラポルトルージュさんのものです。

今はイチゴ祭りみたいに色とりどりのきれいないちごのケーキがたくさんあって、見ているだけでテンションが上がります!

吉村先生は青色のキャンドル、リエがオレンジのキャンドルでした。

リエはさすがミス岩国。笑顔がいつも素敵です☆

ケーキとは別に、スタッフだけで吉村先生にサプライズプレゼントをしました!

小児部門のう~ちゃんがみんなを代表して、プレゼント♪

おいしいお酒をちょっとずつ飲むのが好きな吉村先生。

獺祭と聞いてすごくうれしそうです♪

吉村先生「ありがとうございます。ちょっとずつ飲みますね」

みんなで記念にパチリ☆

5歳ぐらいの子どもの歯ぎしりと顎関節症の話

2018年3月9日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

最近、保護者の方とお子さんとの添い寝期間が長めになってきているのもあり、お子さんの夜間の歯ぎしりが気になるとの相談をうけることがあります。

実際、僕も子供と一緒に寝る時や夜間に様子を見に行った時などに、甲高い音でキリキリと歯ぎしりが聞こえ、びっくりしたことがあります。

大人の歯ぎしりはストレスによるものが多い

歯科でよく相談を受けるのは、大人の歯ぎしりについてです。

歯科でよく相談を受けるのは、大人の歯ぎしりについてです。

大人の方の歯ぎしりの原因は主にストレスと関係があると言われています。

人間はストレスを受けると、それを解消するために無意識下に行う行動があり、その代表的なものが歯ぎしりです。

また、睡眠中に何らかの刺激で交感神経が昂る(要は眠りが浅くなる)と、歯ぎしりを起こすのもわかってきています。

つまり大人の歯ぎしりは、ストレスに対して体が対応してなんとか解消している、体の注意サインの一つとしてとらえることができますね。

ですから対処法としては、ストレスを減らすのがまず第一ですが、無理な場合はマウスピース(ナイトガード)を付ける治療が適していますので、お気軽にご相談ください。

子どもの歯ぎしりは生理的なものであることが多い

では、お子様の歯ぎしりの場合はどうでしょうか。

けっこうギリギリ音がするので、「きっと大人並みにストレスを感じており、いろいろ大変なのかも…」と心配にもなりますが、ちょうど5-6歳ぐらいでおきる歯ぎしりは、生理的なものである場合が多いようです。

子どもは5-6歳の時期に前歯が生え変わりを迎え、顎も一番大きく成長するので、歯と歯の間に隙間が生まれたりして、一時的に咬み合わせが不安定になります。

小児期ではその時期に無意識下で歯ぎしりすることで、よく噛める部位を自然に調整しているようです。

また、もともと下顎は頭蓋骨から筋肉と腱のみで釣り下がっているだけで不安定なものです。

乳歯から永久歯への生え変わるこの時期は、顔面周囲の筋肉や神経がたくましく、また鋭敏なものに作り替えられる時期でもあります。

歯ぎしりは、下顎の位置を筋や神経に覚えさせて噛み合わせを鋭敏かつ安定したものにしている、という効果があるようです。

したがって、生え変わりの時期だけの一時的な歯ぎしりであれば生理的なものなので、心配はありません。

子ども歯ぎしりで治療が必要な場合はどんな時?

乳歯であっても歯の神経が出そうなぐらい歯ぎしりをしている場合や、明らかにストレスや神経過敏な状態が原因となっている場合は、治療をすることもあります。

この場合もマウスピースが選択されますが、歯の交換が伴われるため、治療が大人ほどスムーズにいかない場合があります。もしかしたら、周りの環境を調整していただく方がいいかもしれませんね。

また一方で、咬み合わせに問題があると、歯ぎしりによって顎の関節や個別の歯にひどく負担がかかる場合があります。

例えば、上顎の前歯が一本だけ歯列の内側にあるような場合、その歯が噛み合わせの中で、釘が一本刺さったような状態となり、咬合のスムーズな動きを邪魔する場合があります(咬合性外傷)。

そこで歯ぎしりする癖が強いと、さらに歯や顎に負担がかかります。

このような場合は早めの矯正が必須となりますので、歯ぎしりと顎の痛み(顎関節症)、歯並びの3つに問題がある場合はお早めにご相談ください。

まとめ

いかがでしたか?

- 大人の歯ぎしりはストレス等が原因で、注意が必要であるが、子供の歯ぎしりは生理的なもので心配ないものである場合が多い。

- 小児期の歯ぎしりによって、顎の成長に伴う一時的な咬合の不安定さが解消し、より鋭敏な、安定したものに作り替えている。

- ただし、歯並びや咬み合わせに問題があり、顎関節にも何らかの症状がある場合や、歯に痛みなどを生じている場合は早めに治療が必要なことがある。

お子様のはぎしりに不安を感じる方は、お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

虫歯はないって思っていたのに、急に激痛が!?

2018年3月2日

神経の入った歯の「おでき」中心結節(ちゅうしんけっせつ)ってなんだろう?

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井文です。

今回は歯の形のバリエーション、中でも歯に生まれつきついている「おでき」のお話です。

歯にはおおよその決まった形があります。しかし、細かい部分ではひとりひとり形が違います。

手相と同じように、溝の位置がちょっと違ったり、大きさが違ったり。

その中で「結節」と呼ばれる、生まれつき歯についている「おでき」があります。

「おでき」といっても腫れたり引っ込んだりするわけではなく、生まれつきそういう形になっている、というものです。

結節の種類

- 基底結節

上の前歯の舌側にできる。虫歯になりやすいことがあるので注意。

中心結節横の歯(小臼歯)の、溝の真ん中にできる。知らずに折れて、時差でとても痛くなることも。

- カラベリー結節

上の6歳臼歯の舌側にできる。あって困ることは別に無い。

- 臼傍結節

上の12歳臼歯や親知らずの頬側にできるおでき。歯磨きがしにくい。

- プロスタイリッド

下の奥歯の頬側にできる。あっても困らない。

たくさん種類ありますね。

「あ~、色んな形の歯があるんだな~」くらいに思ってください。

ほとんどの場合、「おでき」があったとしても特に何も不都合はありません。

あったとしても、ない人と比べて歯磨きが難しくなるとか、虫歯になりやすい程度です。

しかし、一つだけそれだけではすまないものがあります。

中心結節 ~知らずに折れて、あとでとても痛くなることがある~

*症例写真は、患者様および保護者の方の許可を頂いています。症例については、解説しやすいようにフィクションも交えています*

小学5年生A君の場合

小学校5年生のA君は、とてもキレイ好きで毎日の歯磨きも頑張っています。

学校検診でも虫歯は指摘されませんでした。

ところが、ある日、歯が急に痛くなりました。

そういえば昼食のとき、何か違和感を感じたような気もします。

その日のうちに、お母さんがすぐに歯科医院に連れて行ってくれましたが、歯科医院に行ったときは痛みが落ち着いていたこともあり、「少し様子をみましょう」というお話になったそうです。

その日と翌日、しみる感じはするものの、そのまま様子をみていました。

しかし2日後、今度はズキズキと夜も寝られない程の痛みになってきたため、翌朝、たまたま予約のとれた当院に急患来院されました。

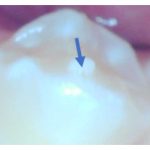

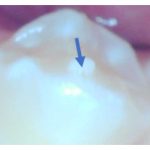

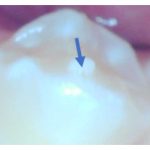

その時の写真です。

いったい、どこが痛みの原因でしょうか?

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

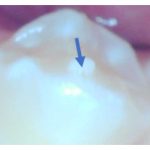

拡大して見てみましょう。矢印の先です。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

小さな穴が開いているのが分かりますでしょうか?

よ~く目をこらしてみて、初めて気づくほどの小ささです。

実は中心結節が折れています。

食事中の違和感というのが、たぶん中心結節が折れた瞬間と思われます。

敏感な人は「ポキっ」と折れたのが分かる場合もあるようですが、ほとんどの方が「何もしてないのに(心当たりがないのに)急に痛くなった」とおっしゃいます。

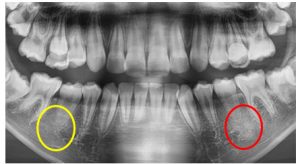

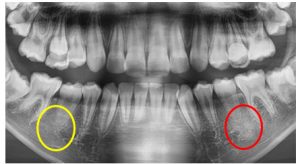

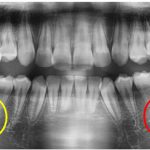

その日のレントゲン写真がこちら。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

赤丸がついているところが中心結節が折れた歯の根っこの先です。

黄色丸のついた反対側の歯の根っこの先と比べて、赤丸の方には影があるのが分かります。

中心結節が折れて、歯の神経が口の中に出てしまった結果、神経の管から根っこの先まで細菌に感染してしまったのです。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

写真はご本人の許可を得て掲載しています。

電気的歯髄診(でんきてきしずいしん)という、歯に微弱な電気を流して神経が生きているかどうかを判定する試験でも、神経が既に死んでしまっているという結果が出たので、この歯は 根っこの処置をすることになりました。

後から痛みが出たり、神経を取りましょうという話になりますと「違和感を感じた直後に何かすれば、神経を取ることは避けられたのでは?」と考えてしまう方もいるでしょう。

この症例では、中心結節が折れた直後=根っこまで感染が広がっていない時期はこのようにレントゲンに影が出ていなかったと思われますし、しみると感じていたということは神経は生きていたはずです。

神経の処置をするかどうかを決める電気的歯髄診という検査でも、おそらく多少なり反応があり「神経を温存できる可能性がある」として様子見するしかなかったと思います。

折れた中心結節の中に神経が見えている(出血している)わけでないなら、折れた衝撃で違和感がしばらくあるものの、落ち着くこともあります。

もちろん、今回のケースのように目で見えないほどの小さな穴で神経が口の中に露出して、後で痛みがでることもあります。

中心結節が折れるのは、予防できないの?

折れてしまったあとに出来ることは、症状が出るなら神経の処置、症状が出なければ様子見…程度ですが、実は最初から「中心結節が折れないように予防」することはできます。

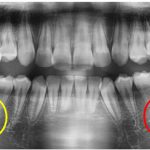

出典https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspd1963/34/4/34_842/_pdf

出典https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspd1963/34/4/34_842/_pdf

黄色の丸で囲んだ部分が中心結節です。

まだ乳歯が上にあって、中心結節の生えた永久歯は生えていません。

歯はレントゲンに写りますので、中心結節も生える前からレントゲンで確認することができます。

そして、中心結節が折れるタイミング…これは歯が生えてきて、お向かいの歯と噛むようになってから。

つまり、6~8歳くらいの時期にレントゲン撮影をしたら、まだ生えていない小臼歯に中心結節がないかあらかじめチェックしておき、生え変わりのタイミングに歯科医院で予防処置を受ければ良いのです。

中心結節が折れないようにする予防処置って?

とてもシンプルな方法で「少しずつ中心結節を削る」という方法を取ります。

生えたばかりの歯は、とても生命力に満ちていて「中心結節をわずかに削られる」という刺激を受けると、中心結節の中の神経が歯の質(二次象牙質)を作って逃げてくれます。

上下の歯が噛み合うほど生える前に、少しづつ中心結節を削っていき、最終的に結節をほぼ削り取ってしまうのです。

だいたい、1年半~2年ほどかけて、ゆっくり少しずつ、歯の中の神経が逃げてくれる速度に合わせて削っていきます。

まとめ

いかがでしたか?

- 歯の形には色々なバリエーションがある

- バリエーションの一つである「中心結節」は、折れると大変

- 中心結節が無いか、生え変わえり前にレントゲンでチェックができる

- 中心結節のある歯が生えたら、少しづつ削ることで折れるのを予防できる

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログ一覧