心臓に疾患がある方の歯科診療の話

2020年4月10日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

今年はインフルエンザの流行時期も早かったですし、新型コロナウイルスも流行っており、病気の流行もなにかいつもと違います。

こういう時は何が起こるかわかりませんので、いつも以上に積極的に予防(手洗い、うがい、歯磨き)しましょう。特に、基礎疾患のある方は、要注意です。

当院にも、基礎疾患をお持ちのご高齢の方はもちろん、心臓に疾患のあるお子さんなどもご通院されています。

基礎疾患、特に心臓病をお持ちの方の歯科治療に関しては、大阪大学などの研究であらたに判明したこともあるので、それも踏まえて診療上の注意点など整理してみることにしました。

口の中の細菌は、心臓の病気の原因になることがある

人間も含めたすべての動物は、菌と共に生きています。

口腔を含めた消化管には、大量の細菌が棲んでいます。

血管の中までは細菌はあまり入りませんが、入ってしまった場合、脾臓、肝臓などで細菌がすみやかに除去されるメカニズムがあります。

ただ、血管内に傷や弱い部分があった場合、血管の表面に菌とフィブリン(血中の繊維成分)のかたまりを作ってしまうことがあります。

それが最も起きやすいのが心臓であり、感染性心内膜炎と言います。

感染性心内膜炎

感染性心内膜炎は全患者の4分の1以上が、60歳以上の高齢者が発症し、男性が女性の全ての年齢層において2倍です。

お子さんでこのような症状が起きる方は、先天的に弁奇形などの心臓疾患があり、血流に何らかのよどみや弱い部分がある方です。

成人の方でも、心臓手術をした人やステントなどの人工物が入った人は、そうでない人と比べてリスクが高いです。

感染性心内膜炎と口の中のかかわり

菌が塊を造って歯の表面にくっつく、これは歯科医師にとってはおなじみの虫歯をおこすプラークの構造です。

心内膜炎に口腔連鎖球菌が関わっているという研究は昔からありましたが、大阪大学小児歯科の最近の研究結果で、ある特定のミュータンス菌(虫歯原因菌)の一群が心内膜炎と大きな関りを持つことが明らかになりました。

ですので、心内膜炎の予防対策としては、

- 口腔内洗浄

- 定期的な歯科受診

- 正しい口腔ケアの知識を得ること

が必要と言われています。

膿が出るような状態の虫歯になることが、心臓にとって最も良くない事態ですから、まずは虫歯の予防が最も重要です。

驚くべきことに、歯磨きだけでも23%の人が菌血症(細菌が血流に入り込む状態)になるようです。

歯科での外科処置(抜歯、切開など)が関わると当然100%になってしまいますので、そうならないのが大事です。

心内膜炎の歯科診療のガイドライン

心内膜炎は治療のガイドラインがあり、歯科に関係する指示もたくさんあります。具体的には抗生物質の予防投与で、治療前に抗生物質をたくさん摂取する必要が述べられています。

最近の改変は2017年で、以前よりも少し緩和されました。

以前はリスクのある患者さん全員が適用でしたが、現在では、経過観察中の軽度の異常(心臓に縮小傾向の穴がある程度)であれば、よっぽどのことがない限り何もしなくても大丈夫となっています。

ただ、医科でハイリスクと診断された患者さん(弁置換や心臓―肺に関わるオペ、心内膜炎などの既往がある方)は抗生剤の事前投与が必要となりましたので注意が必要です。

予防投与においてはアモキシリンという抗生物質を他の疾患の時の処方量よりも大量に飲みます。成人で2g、小児であれば体重1kgに対して50mgです。2gは錠剤8錠分ですので、ほとんどの患者さんはその量にびっくりされます。大変ですが、必要と診断されたら必ず服用してくださいね。

錠剤が飲めないお子さんの場合は、「この粉の量を、どうやって飲ませれば良いのですか…!?」とお母さんに聞かれることがあります。

小さなお子さんの場合、最終手段として粉薬の抗生剤をチョコアイスに混ぜてしまうと、無理なく飲めることが多いようです。

ただ、チョコアイスにはお砂糖がたくさん入っていますので、後で歯磨きをお忘れなく!

まとめ

- 歯科に関わる心臓疾患として、感染性心内膜炎があげられます。

- 心内膜炎をおこす原因菌として、虫歯の原因菌が挙げられています。したがって基本的な対策としては、虫歯予防と日ごろのケアが最も重要です。

- 心内膜炎のガイドラインは最近少し緩められましたが、ハイリスクの患者さんに対してはより厳しい抗生物質の予防投与が求められています。量も多いですが、必要ならばしっかり服用しましょう。

ご不明の点があれば、お気軽に当院スタッフまでお尋ねください。

当院での新型コロナウイルス感染予防対策

2020年4月9日

当院にご通院中の患者さま、および、これから当院に受診をされる予定の患者さまへ

当院では、新型コロナウイルス感染予防対策として、現在のところ、以下のことを行っております。

追記情報

2022年1月7日

山口県広島県のまん延防止等重点措置の決定を受けて、無料託児サービスを一時的に停止させていただきます。

患者さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

それ以外は、従来通りの診療・予防策を行っております。

2021年2月

全患者さまへ治療前のPOICウォーターうがいを導入しました。

POICウォーターとは、歯科専用のたんぱく分解型機能水です。

きれいな水と純度の高い塩で作った次亜塩素酸水で、口腔内でブクブクうがいをします。

最初の20秒・pHが高い時は、歯垢(プラーク)を浮かせ、歯石を取りやすくする効果があります。そして20秒以上うがいすることにより、口腔内の汚れでpHが低くなると、今度は除菌効果が期待できます。体への害が非常に少なく、お子様や持病のある方でも安全に使用できることや、無色透明なのでお洋服を汚すリスクが低いです。

2021年1月

全患者さまへの検温が実施できるよう、置型モニター式の非接触体温測定機を設置しました。

2020年10月15日(木)

新型コロナウイルス感染対策の換気工事が終了致しました。

2020年9月28日(月)

新型コロナウイルス感染対策で保健所から出されている条件で、2方向の換気を行う必要があります。

当院の建築チームに調査を依頼した結果は、以下の通りです。

現状当院は、すべての窓・ドアをしめた状態でも、1室個室を除き、待合や廊下を含む全てのエリアで、病院手術室を上回る空気の入れ替えができております。

10月中に、最後の1室の換気工事が完了予定です。

11月より、窓とドアを閉めた状態での診療も可能となります。

追記 2020年8月29日(土)

換気・エアコンの風とペーパータオルの相性が悪く、飛んでいってしまうため、顔にペーパータオルを置かせていただいた上に、タオルを乗せさせていただく方式に変更しました。

追記 2020年8月28日(金)

新型コロナウイルスの件で、洗濯したタオルを使用されることにご心配の方もいらっしゃるようです。

本日より顔にかけさせていただくタオルは、使い捨てのペーパータオルに変更いたしました。

追記 2020年5月16日(土)

広島の緊急事態宣言が解除となりましたが、当院は引き続き、緊急事態宣言時と同じ対策を行います。

ご来院時はマスクをご着用の上、お越しくださいますよう、よろしくお願いいたします。

追記 2020年4月14日(木)

妊婦検診のこの時期の受け入れは患者さまへのリスクが高いので、新型コロナウイルスの状況が落ち着いてからをおすすめしております。

(追記4月17日 保健所より、妊婦検診の期限を産後6か月まで延長できるという連絡がありました。)

追記 2020年4月11日(土)

広島の緊急事態宣言を受けて、当院はさらに感染予防対策を強化しております。

施設に関して

- 入口玄関にアルコールスプレーの設置

- 診療室ドア(患者さま動線・スタッフ動線)を常時開けたままでの診療

追記 2020年10月15日 換気工事終了とともに、ドアを閉めての診療を再開しております。

- 廊下窓を開けたままでの診療

- 追記 2020年10月15日 同上により窓を閉めての診療を再開しております。

- 患者さまの唾液・体液の付着が予想されるエリアのディスポ被覆の強化、ドアノブ等の複数の人が触るエリアのアルコールの清拭強化。

- 待合・診療室の雑誌の撤去(パンフレット類は見て返さず、お持ち帰りください)

- お子様のお土産を手渡し方式で再開

追記 2020年4月25日

お子さまへのお土産を中止させていただいております。

追記 2020年10月8日

お土産の再開を望まれる声を非常に多数いただいております。

保育士がお土産を選んで保護者の方にお渡しし、保護者の方よりお子様にお土産を渡していただく形で、再開致しました。

- キッズスペースの縮小

追記 2020年10月8日

患者さまよりキッズスペースの再開を強くご希望されております。

低年齢のお子様の共用に関して、使用後すぐ当院スタッフがアルコール清拭等できないため、ご使用前後はご家族がウレタンマットをアルコール清拭していただく方法で、お子様の多い土曜日のみ試験的に再開してみることにしました。

追記 2020年10月9日

特に問題がないと判断し、全曜日キッズスペースを縮小再開しました。

患者さまへのお願い

- 患者さまにも手洗いの徹底をお願いしております。

- マスクをご持参ください。待合室、受付等ではマスクをご着用ください。

- 医院を出られる前後はぜひアルコールで手や指を消毒してください。

- 全患者さまに治療前に除菌液でうがいをお願いしております。

- 体調不良の患者さまは、受診前にお電話でご相談をお願い致します。

- 全患者さまに検温をお願いしております。

- 2週間以内に、海外に行かれた方や海外から来られた方は、ご予約を2週間後に変更をお願い致します。

保育士の託児サービスに関して

R2年11月より、部屋の消毒等がございますので、1日件数を限定した上で、既存の患者さまの託児サービスを再開させていただきます。

新規の患者さまに関しましては、もう少々お待ちくださいませ。

低年齢のお子様は、マスク着用が難しいため、保育士はKN95マスクを着用して、お預かりをさせていただきます。

スタッフの感染予防対策

- スタッフ全員、マスク着用での対応・診療

- 全スタッフ検温実施

- 術者のゴーグル・フェイスガード等での防護

- スタッフの長袖着用

- 昼休憩は、スタッフ同士2mの距離を保ち、対面にならない状態での食事

患者さまにはご不便をおかけして恐縮ですが、患者さま、地域にお住いの方、当院のスタッフの健康を守る目的で行っておりますので、何卒ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

2020年4月9日

2020年10月23日

歯医者で「歯ぎしりか食いしばりがありそうですね」と言われたけれど、思い当たる節がない…それは、TCH(歯列接触癖)かも!?

2020年3月28日

TCHとその治し方

こんにちは、岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井です。

今日は、歯ぎしりや食いしばりは無いのに、歯がどんどん削れてしまう…、という良くない口の癖についてのお話です。

突然ですが、普通の人が上下の歯を触れさせる時間って、1日どのくらいの長さだと思いますか?

お食事の時に、歯と歯が触れる時間も込みで、1日に上下の歯が触れる合計時間です。

1.20分

2.2時間

3.12時間

さてさて…答えは、

「1.20分」でした!

意外に短い時間ですよね?

より正確には、平均17分程度と言われています。

朝昼晩の食事も込みで、たったの17分なんです。

しかし、中にはもっと多くの時間、上下の歯を触れさせている方がおられます。

歯医者で「歯ぎしりか食いしばりがあるかも」と言われたけれど、心当たりがない…という方もいらっしゃるかもしれません。

思い当たる方は、TCHかもしれません。

上下の歯を、何となく長時間触れさせてしまう癖:TCH(Tooth Contacting Habit)

食いしばりといえば、上下の歯をぐっと噛みしめてしまう癖ですが、TCHは長時間「接触」しているだけでTCHです。

なんせ、正常が「17分」、長時間が「20分以上」ですから、ご本人が思っているより「歯にとってはとても長い時間の上下の歯の接触」になってしまうのです。

診療室で、上記のような説明をいたしますと、TCHを持つ多くの患者さんが

「えっ!上下の歯って、常に触れていないとダメなんじゃないんですか!?」

とおっしゃいます。

歯は何もしていないとき、「触れていないのが正常」であり、ふわっと上下の歯と歯の間に隙間があります。

これを安静空隙(あんせいくうげき)と言います。安静にしているときに、上下の歯と歯の間にあるスキマ、という意味です。そのままですね。

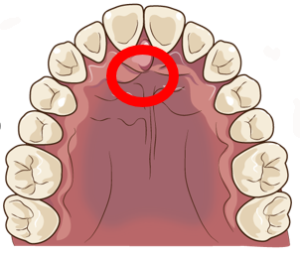

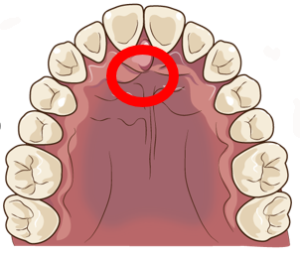

何もしていない時の口の中のスタンダードな姿は、安静空隙が数ミリ空いていて、かつ、舌が上の前歯の内側(スポット、と言われるポジションです)に触れています。唇は閉じていて、鼻で呼吸している…、と覚えていただくと良いでしょう。

上顎の赤丸の部分が「スポット」

TCHになると、どういう症状がでるの?

TCHの主な症状は以下のようなものです。

- 歯が割れたり、欠けたりしやすい

- 詰め物が割れたり、欠けたりしやすい

- 歯がしみたり、痛みが出ることがある

- 頬の筋肉が疲れたり、違和感が出ることがある

- 顎が痛くなったり、口が空きにくくなったりする

TCHによる症状の治療法

TCHによって、前述のような症状が出てしまった場合、どうすればよいでしょうか?

マウスピースで歯を保護する

まず、歯や詰め物を保護するためにマウスピースで歯を保護する方法があります。マウスピースは保険適応で作ることができます。

このマウスピースは歯よりも柔らかいプラスチックで出来ており、歯ぎしりや食いしばり、そしてTCHによって歯がダメージを受ける代わりに、マウスピースが削れてくれることで歯が守られます。

主に夜間に使用します。起きている時も、もちろん使用することはできるのですが、厚みがあるため、かなり喋りにくいです。対面で喋る分には、滑舌悪いなりに会話を聞き取ってもらえますが、電話では何を言っているか分からないと言われてしまいますので、お仕事中のご使用には不向きです。

付箋をあちこちに貼る

「歯と歯を離す」と書いた付箋を、お仕事や家事、勉強などをされる場所のあちこちに貼ります。どこを向いても、視界に入るように、仕事用デスク5枚、トイレ3枚、寝室5枚、冷蔵庫に1枚、洗面所にも1枚…と、これでもか!という枚数を貼ります。

「そ、そんな原始的な方法で…」

と皆さん、苦笑いされるのですが、これがかなり有効なんです。

無意識に歯を歯をキュッとくっつけてしまうTCH、意識して歯を離すというのは至難の業。でも、付箋を目にしたら「歯と歯を離して、力を抜く」と習慣づけてしまうのは、そんなに難しくないのです。

そして1)のマウスピースよりこちらの方が、効果が高い方も大勢います。

しかも、ほとんどお金をかけない方法ですので、最初にTCHの症状が出た場合はまずやってみることをおススメします。

ただ、最大の欠点として、部屋が付箋だらけになります。

仕事、家事、勉強の姿勢を見直す

特にパソコン仕事が多い方にお勧めな方法で、モニターをモニターアームを用いて高い位置にしたり、昇降机、パソコン台を設置するなどの方法があります。

他にも、本を読むときに本を高い位置にしてくれる書見台を用いる、などもおススメです。

青の位置にモニターを持ってくる

こちらは机の上に置くタイプの高さ調整のできる机です。出典:amazon

どうしてモニターアームを使えば良いのか?その理由は、簡単に確かめることができます。上下の歯を軽くあてて、まっすぐ前を向き、次に下を向いてください。

下を向いた時の方が、かみ合わせが深くなったというか、上下の歯がより強く当たるようになったのが分かったと思います。

下を向くと、その分だけ、歯と歯の接触は強くなります。下を向く時間が短くなるように環境を整えることで、TCHを軽減することが出来るのです。

モニターアームや書見台は、昔は専門店まで行かないと入手できませんでしたが、今はネット通販で1万円台でも良い物が売っていますので、おススメです。

TCHの改善法は、出来ることを出来る範囲でするしかない

以前、TCHを持つ美容師さんに

「仕事中にずっと噛んでいるのを止めたいのだけれど、仕事中はマウスピースは(喋れないと困るので)出来ないし、付箋もお店に貼ることができません。下を向くのも、仕事上、しないわけにいきません。どうしたら良いですか?」

と訊かれ、非常に困りました。

結局のところ、出来ることを、出来る範囲でやるしかないと思います。

例えばお客さんから見えにくい部分に付箋を貼るとか、自分の道具類に付箋の代わりにテプラで「歯と歯を離す」と貼る、なんて方法もあるでしょう。

また腕は疲れるかもしれませんが、時間を決めて、お客さんの椅子を出来るだけ高い位置まで上げてお仕事するなんて方法もあるでしょう。

工夫のヒントが思いつかない場合は、お気軽にご相談くださいね。

まとめ

- 1日20分以上、上下の歯が接触した状態にある癖を「TCH」と言います

- TCHになると、歯が欠けたり、痛みが出たり、顎関節症になりやすくなったりすることがあります。

- TCHの症状は「マウスピースを使用する」「付箋をあちこちに貼る」「下を向く時間を短くする」などの方法で軽減させることができます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

3月のお誕生日会☆

2020年3月28日

こんにちは!つぼい歯科クリニック スタッフのエミリンです。

今日は3月のお誕生日会を行いました。

お誕生日の人は全部で4人。

リエと副院長はお誕生日が1日違いで、年齢差20歳なんだとか。

ケーキはいつものラポルトルージュさんで。

貼るらしいイチゴや桜、色のきれいな抹茶のケーキなどがたくさんありました。私はチョコレートが好きなので、チョコレートケーキで♪

とってもおいしかったです。

4人ともお誕生日おめでとうございます。

「アマルガム」って知っていますか? ~お口の中に潜む「水銀」の詰め物~

2020年3月24日

こんにちは、つぼい歯科クリニック 歯科医師の松浦です。

「アマルガム」って聞いたことがあるでしょうか?

アマルガムとは?

水銀が50%程度、他にも銀、銅、亜鉛、スズなどの金属が原料。

粉末にした金属を水銀で練って使う。水銀の有害性から、現在ではほぼ使われていません。

現在、あらゆる詰め物は「接着」「合着」のどちらかで歯にひっつくようにされています。

接着と合着については、院長が前に記事を書いていましたので、よろしければ読んでみてくださいね。(参考リンク:https://tsuboidental.com/2017/01/05/incho-26/)

このアマルガムは、接着や合着の技術が登場するさらに前、なんと1826年から使われていたと言われています。歯にくっつく作用が無いのに、どうして歯の穴を埋めることができるかと言うと、固まるときに膨張するアマルガムの性質を用いるんです。

穴を内開き(アンダーカットがある形)に削って、ペースト状のアマルガムを詰めると、時間が経って固まるときにアマルガムが膨張して、外れなくなる、という仕組みです。

今でも大学の講義でアマルガムは習うはずですし、僕も学生時代には虫歯を削った後にアマルガムを詰めるための穴の削り方も習いました(実はアマルガムに限らず、被せものなど、材料によって歯の削り方が違うんですよ)。

しかし、実際の治療としては、一度もアマルガムを触ったことがありません。

というのも当時から水銀が有害であるのはよく知られていましたし、コンポジットレジンという歯科用プラスチックに置き換わっていたからでした。

とはいえ実際のところ、平成28年までは保険が効く治療法であったようです。

最近の治療ではないにせよ、いまだにお口の中にアマルガムが入っているのをよく目にします。

水銀の有毒性がクローズアップされるまでは、安価で手軽な治療法として重宝された歴史があるからでしょうね。

アマルガムの有毒性

水銀が体に良くないことは、おそらく多くの方にとって周知のことでしょう。

アマルガムも、50%水銀化合物であること、そして強度が低く劣化しやすいことから、アレルギーや神経症状の原因となることがあります。

実際、医科からの依頼でお口の中の金属を全てやりかえることもあります。

金属アレルギーはアマルガムだけではなく、歯科用のいわゆる銀歯(金銀パラジウム合金)でも起こることがあるのですが、アマルガムは特にアレルギーを起こしやすいことで知られています。

お口の中ってけっこう過酷な環境です。

熱いものや冷たいもの、酸や水に常にさらされ、奥歯にはその人の体重と同じくらいの負荷がかかります。また、メチルメルカプタンなどの金属を腐食させるガスを出す細菌も棲んでいます。

アマルガムも、他の金属も、そう言った作用で腐食していくのです…。

腐食して、端っこから欠けていったり、溶けたり、錆びたり、金属イオンを萌出して歯や歯茎に刺青のように色を移したり。もちろん、その結果、虫歯になってしまうことも非常に多いのです。

ホワイトニングなどの薬剤でも溶けるので、ホワイトニングの前にはアマルガムのやりかえはやったほうがいいのかもしれませんね。

アマルガムで修復された部位が多いほど血中水銀量が増加すると言われています。

血中の水銀は、母乳にも移行してしまいますから、授乳中のお母さんのお口にアマルガムがあると、赤ちゃんまで水銀にさらされてしまうわけです。

アマルガムは虫歯になっても、勝手に外れてくれない

アマルガムは、アンダーカットに嵌め込まれた形で歯にひっかかっているので、下に虫歯が出来ても簡単に外れてくれません。

傷んできていても、ご本人は分からないことがほとんどです。

もっと言えば、ご自身の口の中に水銀化合物が入っているとご存知でない方も、とても多いです。

アマルガムの見た目は銀色ですから、「銀の詰め物」と思っておられるんですね。

アマルガムだけということでもないのですが、修復物にはやりかえの時期がきます。

端っこが欠けてきたり、色が変わってきたり、劣化してきているようだったらやりかえるのをお勧めしますよ。

定期検診の時にもチェックしますし、気になるようならいつでもご相談くださいね。

まとめ

- アマルガムは50%水銀化合物で、今はほぼ使われなくなった歯科用金属です。

- まだ多くの方の口腔に、アマルガムが残っている現状です。

- アマルガムは、アレルギー、神経症状などの原因となることがあります。

- 定期的に歯科医院でチェックを受けて、傷んだ詰め物はやり替えるようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

口呼吸は万病のもと!?体調不良と呼吸の関係

2020年3月23日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

いやはや、コロナウイルスのせいで世の中大変な状況ですね。

世界の状況と比べると日本の状況は、まだマシな気がします。

ですが、色んな物が足りなくなったり、学校がお休みになったり、お仕事に支障が出ておられるケースもあろうかと思います。

つぼい歯科クリニックにご来院される患者さんの中にも、お疲れがたまってきた…という方も増えて来た印象です。

ストレスが歯の痛みを直接的に引き起こすということは、一般的にはありません。しかしストレスが高まったときに、歯に違和感が出ることはあります。

歯の周囲には多かれ少なかれ細菌がおり、ストレスなどで体の免疫力が低下すると、歯茎の腫れ、歯が浮くように感じられる、口臭の悪化、歯の根の先の炎症の再発などがおきる可能性が高まります。心あたりはありませんか?

口呼吸が疲労を引き起こす

実は疲労の原因の1つが口呼吸と言われています。

口呼吸は鼻呼吸と比較すると、 体への酸素供給量を減らしてしまうことから、 疲労、倦怠感、無気力などを引き起こします。

口呼吸は鼻呼吸より感染リスクが高い

また感染症に対する抵抗力も、鼻呼吸の方が優れています。

鼻で呼吸すると、外気を鼻から気道に取り込む過程で、鼻毛や粘液がウィルスなどの異物を絡めとりますし、湿度や温度を上昇させることができます。

従って口呼吸と比べて鼻呼吸は、風邪やウイルスをもらいにくくなるのですね。

口呼吸の原因は鼻づまり!?

2012年にアメリカで出版された「小児歯科学の原則と実践」によると、 口呼吸の85%は鼻の閉塞や鼻づまりなどによる鼻の気道の狭さが原因で、 自分が望んでいないにも関わらず、口呼吸を強いられている…と報告されています。

鼻づまりの原因は以下のようなものが挙げられています。

鼻づまりの主な原因

- アレルギー性鼻炎(花粉、ハウスダストなど)

- 副鼻腔炎(蓄膿症)

- 妊娠性鼻炎

- その他鼻過敏症

- 鼻ポリープ(鼻たけ)

- アデノイド増殖症(肥大)

- 食物アレルギーによる鼻づまり

- 風邪

- 口唇閉鎖不全

- 親指や指吸引癖などの習慣

- 喫煙・飲酒

鼻づまりは歯科のみで解決する問題ではなく、耳鼻科的な観点での治療も必要です。

歯科矯正によって鼻詰まりが改善するというケースも

一方で、歯列矯正によって口の大きさを横に拡大することで、気道の体積(大きさ)が改善できるとの報告もあります。

鶏が先か、卵が先か…というお話にはなると思いますが、歯並びを治したので鼻閉が治る場合や、鼻閉がなおったので歯並びが改善する場合、両方が知られています。

鼻づまりと歯並びの両者が密接に関係しているのは、論文でも報告されていますし、臨床家として治療に携わっていても強く感じるところです。

コロナウイルス対策や花粉症対策としてマスクの使用も多く、辛い時期とは思いますが、鼻呼吸を意識して体を整えていくことも大切です。

気になることがあれば一度ご相談くださいね。

まとめ

- ストレスが高まると、歯のトラブルも増える傾向にあります。

- 口呼吸では疲労感が増しやすい傾向にあり、風邪もひきやすい傾向にあります。

- 鼻づまりの原因は様々にありますが、85%は自分の意思に反して口呼吸を強いられています。

- 歯並びを治したので鼻閉が治る場合もあり、鼻閉がなおったので歯並びが改善する場合もあります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

原点にもどって歯磨きの話

2020年2月27日

こんにちは!岩国のつぼい歯科クリニック 小児歯科専門医の吉村です。

本年度最初のブログ記事なので、原点に立ち返って歯磨きや歯垢染色液について説明していきたいと思います。

1)歯磨きをする前に

「歯磨き、完璧です!」という方は少ないと思います。

習得するのはなかなか難しいですね。

そもそもプラーク(歯垢)は、食べ残しというわけではなく、口腔内の虫歯の原因菌を含む常在菌が、食べ物(特に糖分)を分解・代謝して歯の表面に作った菌と代謝物のかたまりです。

想像してみてください。

甘いものを食べると、古いプラークの上に新しいプラークが雪だるま式に増えていくイメージです。

表面と内側の古いプラークは酸性度などの性質も異なり、古いプラークの下では虫歯がおきています。

ですので、基本的にはまず「質の悪い虫歯になるプラークを増やさない!」というのが最初の戦略となります。

具体的には、糖分の摂取量を減らす、これが大前提です。

実際3歳までは、「虫歯の原因は歯磨きよりも食生活習慣の影響が大きい」という調査結果がいくつも出ています。

2)歯ブラシを選ぶ前に

歯磨きというのは結局のところ、質の悪い古いプラークを取り除くことに尽きます。

「小さめの歯ブラシで丁寧に時間をかけて」、と、我々歯科医師は患者さんにお伝えしますが、きちんとできる人は少ないです。

最近特に思うのは、口頭での説明だけでは、プラークの付きやすい位置はわかりづらく、こちらの危機感はなかなか伝わらないなあ、ということです(特にお子さん)。

ですので、最近は家庭でも歯垢染色液の使用をおすすめしています。

歯垢染色液は食紅等の染色液を溶かしただけの単純なものですが、液体歯みがき剤と歯垢染色液が一体化したものが特におすすめです。歯科医院で使用する歯垢染色剤より染まった色は薄めなのですが、その分、お母さんの洗面台のお掃除が楽です。

もし、うがいの後で赤い色があちこちに飛び散っても、濡れた布やティッシュでサッと一拭きするだけで色が落ちます。

受診時に染色液で染めてから歯磨きしてもらうと、お子さんでもすぐに汚れが取り除けます。見える化は大事ですね。

3)歯磨き粉を選ぶ前に

昭和の頃の歯磨きは、粉(研磨剤)を多くして歯垢を取り除く効率を上げようという戦略が小児でもとられていました。

しかし現在は、薬効成分を多く含む、粉を含まないゲルのものにほとんど変わっています。

薬効成分の代表的なものがフッ素です。

ブラッシング後、一定時間、一定濃度以上のフッ素をお口の中に残しておくことがポイントです。

ですので、仕上げのうがいはほとんどしなくてよいです。

フッ素の濃度が有効性に関連しますが、ブラッシング時に通常量使う場合、400ppm未満は虫歯予防効果が期待できないというデータがあります。

最近の商品は500ppm~1450ppmの範囲となっており、年齢が上がるにしたがって濃度も高い製品をお勧めしています。

最近、乳酸菌入りの歯磨き剤も出ていますが、虫歯があったり、なりかけている状態でに対しての効果は不十分です。

たしかに乳酸菌を使うことで、虫歯の原因となるミュータンス菌が歯に定着するのを防ぐ効果はあります。

しかし、そもそも、再定着を防ことができるのは、虫歯を作る部位である溝や小窩、歯と歯の間の隣接面からミュータンス菌を完全に取り除けた場合にのみという報告があります。

乳酸菌を虫歯にならないくらい効率よく歯に定着させるためには、歯科医院で使っている器具レベルで細かいところの除菌が必要そうです。(まあ、そこまでしたらそもそも虫歯にならないかも。。)

あまり現実的ではないかもしれませんね。

まとめ

いかがでしたか?

- 歯磨きを頑張る前に、まず食生活習慣を見直しましょう。

- 歯磨きの前に、まず取り除くべき歯垢の確認、磨かないといけない場所をよく知りましょう。

- 歯磨き粉は薬効性が多いもの(代表的にはフッ素)を使いましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ネット通販でセルフケア用に売られているオーラルケア用品、 買って良いもの・ダメなもの

2020年2月10日

こんにちは、岩国のつぼい歯科クリニック 院長の坪井です。

最近は、楽天やAmazonなどの通販サイトで、色々なオーラルケア用品を購入することができますね。

ネット通販のオーラルケア用品は良いものから悪いものまで色々

ネット通販では、スーパーなどでも購入できるケア用品から高品質の歯科医院でしか売れないものまで購入できます。

そして歯科医師として絶対に使ってほしくない物、プロが使うならまだしも素人の方は危険でしょう…という「絶対買ったらダメな物」まで、幅広く売られています。

以前、家庭用超音波スケーラーのお話をしましたが、これも「歯科医師としてはおススメできない、危ない」ものの一つだと思っています。

参考リンク:家庭用超音波スケーラーは歯をかえって傷つけてしまう危険性がある

歯科医師として、ネット通販での購入が問題ないと思うオーラルケア用品

歯磨き粉と歯ブラシ

ほとんどの歯磨き粉、歯ブラシなどは問題ありません。

歯科卸業者から購入できる小売業の方が介在していると思いますが、歯科医院専売の高品質なものや、歯科医院が患者さんに使うために購入する業務用の歯ブラシまで、実に多彩に品ぞろえされています。

包装や梱包がちゃんとしていて、使用期限が問題ないお店のものなら、スーパーで購入するのと変わらないと思います。

ただ、スーパーと違って使用期限や包装の状態を直接手に取って確認することはできませんので、信用できそうなお店か、商品に不備があるようなら返品できるお店を選ぶとよいでしょう。

「自分の歯や口にあったオーラルケア用品をプロに選んで欲しい!」という場合は歯科医院の窓口が手っ取り早いですが、歯科医院に通う頻度よりオーラルケア用品の消費ペースが早いというご家庭の場合、選択肢としてあっても良いと思います。

口腔ケア用品選びに歯科医院を活用して欲しいワケ

歯科医院には歯磨き粉や歯ブラシの新商品が出たらサンプルが送られてきますし、気になるケア用品があれば、歯科ディーラーに頼めば持ってきてもらえます。

歯科医師や歯科衛生士は、学会や歯科展示会などで、歯ブラシや歯磨き粉などのオーラルケア用品を、とにかくたくさん貰います。

そのなかで、歯科医師・歯科衛生士が、自分たちで使ってみて、良かったものをメインに品揃えしている医院が多いと思います。

また、歯科スタッフは無数にあるオーラルケア用品の中から、あなたの歯のスキマや歯磨きの癖から「最適な歯ブラシ」「おススメの歯磨き粉」を選ぶプロでもあります。

ですから、歯科医師としては出来れば、オーラルケア用品を選ぶ際には、歯科の専門家の意見を取り入れていただけたらな…と思います。

その上で、通院頻度を補ったりする意味でネット通販も併用されてはいかがでしょうか。

個人的には、歯間ブラシは、歯のスキマのサイズがじわじわと変わることが多いので、定期的にプロが選んだ方が安全だと思っています。

小さすぎる歯間ブラシは磨き残しに作ってしまいますし、大きすぎる歯間ブラシは歯茎に擦り傷をつくってしまうためです。

歯科医師として、ネット通販での購入が問題ないと思うオーラルケア用品

フッ素洗口剤

通販したくても薬事法で歯科医院以外での販売が規制されているものもあります。粉末タイプのフッ素ウガイ薬(®ミラノール)が代表格です。

昔は粉の状態で患者さんに販売している医院もありましたが、自宅で水に溶かすとなると、濃度をどのようにも作れてしまいますので、現在では禁止されています。

ボトルを使いまわして(当院は衛生面を考えて容器の使いまわしには対応しておりませんが)、粉だけ歯科医院で販売というのも、歯科医院側が水に溶かして渡すなら合法です。

粉だけ買って、ご自宅で水に溶かすのは違法ですので、ご注意ください。

歯科医院では、ミラノールを粉の状態で仕入れるので、コストパフォーマンスの良い価格で窓口販売が可能です。

当院でも、毎回新品の滅菌済ボトルにお作りして、600円+税で販売しています。

例外として、製造メーカーが液体状態で販売しているフッ素ウガイ薬を購入する場合、通販サイトで購入可能です。

ミラノールよりちょっと割高(同等のフッ素洗口液で、1000円前後が多いようです)ですけれど、歯科医院に定期管理で通院する間隔と、ミラノールの消費ペースが合わない、という場合は便利かもしれません。

品物による、避けた方が良い商品もあれば、問題ない商品もある領域

歯の消しゴム、歯のクリーナー、など

メラミンスポンジで歯をクリーニングすると、綺麗になるけれど細かい傷がつく…って良く言われますよね?

メラミンで出来た多孔質のスポンジは全てメラミンクリーナーの名で販売されますが、製造工程でホルマリンなどの有害物質を使用するものがあるので、掃除用のメラミンクリーナーで歯をお掃除するのは止めてくださいね。

お掃除用のメラミンクリーナーは論外

では、口腔ケア用メラミンクリーナーや、シリコン製の歯のクリーナーは?

口腔ケア用のメラミンスポンジの場合、”ホルマリンフリー”、”有害物質を含んでいません”と記載されていることが多いです。

口腔ケア用で販売しているからと言って、必ずしも安全というわけではないと思いますが(規制する法律も無いと思いますので)、一つの判断材料にはなるかもしれません。

研磨剤を使用する以上、歯に細かな傷が全くつかない…ということは、難しい場合が多いです。

歯科医院で歯を研磨するときでも、研磨剤を使っていて、電子顕微鏡で見たら細かな傷が多少はついています。それを、粗めの研磨の後に仕上げ研磨して、表面の細かな傷を磨き上げて消しています。

ですが、メラミンクリーナーは歯の表面を粗研磨して終わるようなもので、日常的に使用すると歯の表面にたくさんの傷がつくことで、かえって汚れが付きやすくなってしまいます。

例えば

「明日、お出かけするのに歯のステインを落としに歯科医院に行けなかった…!」という時のレスキュー用には良いと思いますが、日常的にメラミンスポンジのみで歯をクリーニングしていると、歯の表面に粗目の傷がついたままついたままになってしまいます。

また、自分で見えやすい所以外にはステインが付いたままになってしまいます。

定期的に、歯科医院で仕上げ研磨を受けた方がよいでしょう。

歯のお掃除用シリコンも同じで、家庭用のものは研磨粒子径が粗く、粗研磨で終わっていることが多いと思います。

というのも、歯科医院では高額な業務用ハンドエンジンで研磨用カップを回転させます。

業務用のハンドエンジンは圧力をかけても回転数が安定している(トルクが大きい)ので、粒子が小さい研磨剤でも綺麗に研磨できます。

回転数も2000~40000rpmと、幅広く調節可能で、短時間で大抵の物をピカピカに研磨できてしまいます。

それに比べて、ホームケア用シリコンは、手で磨くか、電池で動く程度の回転器具を用います。

粒子径の小さな研磨剤ですと、短時間で汚れを落とすことはできません。

そして、自宅でステイン落としに20~30分もかかるような商品は、売れませんよね…。

ですから、家庭用ステイン落としクリーナーは「レスキュー用」

定期的に歯科医院で仕上げ研磨を受ける前提でなら、使用しても良いとのではと思います。

危険!!絶対に手を出さないでください。

歯石除去用スケーラー

ネットで「歯石除去をセルフケアで!」と販売されているのに気付いた時、歯科医師として言いようのない怒りを感じたのがコレです。

Amazonでも楽天でも大量に出品されていますね。

これらの商品は、ホームケア用に作られたものではなく、途上国で廉価な道具として製造されているものを、輸入転売しているようです。

日本の歯科医院で使われている一流メーカー品でも3200~3800円程度ですから、別にそこまで安いわけでもありません。

一流メーカー製は、歯石の感触が指に伝わりやすいとか、切れ味が長持ちするとか、滑りにくいホルダーとか、歯周ポケット内での操作性が良いとか、プロだけに分かるこだわりの塊ですが、そういった工夫なく作ればハンドスケーラーなど1000円前後で出来るでしょうね、という感じです。

「セルフケア用に」と書かれて販売されていたら、「セルフケアできる商品があるんだ~!」って思いますよね。

そんなものはありません。

普通の、低品質のハンドスケーラーです。

技術なく適当に使えば、歯や歯茎を傷つけてしまいます。

これらを用いて歯石を取っても、すぐに問題を感じたりはしないでしょう。

その時は、歯医者に行く手間が数回減らせて楽になった!と思われるかもしれません。

しかし、素人の方がセルフケアで、歯や歯茎に傷をつけずに歯石が取れるとは思えません。基礎知識も技能も無しにハンドスケーラーで歯石を取るくらいなら、取らずにそのままにしておいた方がマシなのでは…?と思うくらい、歯医者の私からするとあり得ない物です。

ハンドスケーラーは刃物ですが、あの構造のどこに刃がついているかも、一般の方には分からないと思われるからです。

ちなみに当院では、専門学校で3年間学び国家試験に合格した、新卒歯科衛生士にも、卒後すぐにはハンドスケーラー使用を許可していません。

なぜなら、模型で練習するのを隣でチェックしても、初回から正しく安全なスケーリング(歯石除去)ができる新卒は、ほぼいないからです。

まず、歯の解剖学を覚え、歯周検査と超音波スケーラー(こちらは刃物ではありません)をちゃんと扱えるようになるまで毎日練習し、さらに模型とマネキンで何度も練習して、技量を確認してから、刃物であるハンドスケーラーを使用するという流れで教育を行っています。

本当に危ないので、買わないようにしてくださいね。

まとめ

いかがでしたか?

- 歯磨き粉と歯ブラシは、ネット通販でも良いと思います。

- 口腔ケア用品選びには、歯科医院を活用していただくのがおススメです。

- 歯のクリーナーは、セルフケア用は粗研磨と思ってください。

- 定期的に歯科医院で仕上げ研磨しましょう。

- 家庭用スケーラーなどは実質存在しません。セルフでのスケーリング(歯石除去)は危険です。

便利なネット通販ですが、

「わ!これ、便利だな!」というものを見つけても、一度立ち止まって「それは本当に安全なの?」と考えるようにしていただければと思います。

ネットで見かけたセルフケア用品で、

「これは便利に見えるけど、安全かどうか知りたいなぁ」と思ったら、お気軽に当院スタッフまでお尋ねください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

院長ブログの一覧はこちら

良くない口の習慣、「口呼吸」 ~風邪をひきやすく、虫歯・歯周病・口臭・出っ歯の原因にもなる~

2020年1月31日

こんにちは、つぼい歯科クリニック 歯科医師の松浦です。

あなたは、口呼吸と言う言葉を聞いたことがあるでしょうか?

対する言葉としては、鼻呼吸です。

鼻で呼吸するということはどういうことでしょうか?

鼻には体を守る色々な作用が備わっています。

加湿作用や、粘膜によるウイルス、細菌に対する防御作用などです。

口呼吸のデメリットはよく言われているように思います。

口で呼吸するので、鼻での作用の恩恵が受けられませんから、当然ながら感染しやすかったり、乾燥の原因となったりするようです。

口呼吸のデメリット…その1 口の乾燥

口の乾燥も、色々なリスクとなります。

虫歯ができやすくなる

唾液にはカルシウムが豊富に含まれ、口の中が虫歯になりやすい環境になったときに、歯を補修する働きがあります。

参考リンク:削らなくても治る虫歯があるって本当?

唾液が少なくなると、むし歯ができやすくなるのですが、同じように口呼吸による乾燥でもむし歯になりやすくなります。

歯周病になりやすくなる

歯周病も感染症です。唾液の抗菌作用が、口の乾燥によって低下してしまうので歯周病の危険が増してしまいます。

口臭が出やすくなる

口臭についても乾燥の影響で強くなってしまうようです。

参考リンク ドライマウス(口腔乾燥症)の原因と自分での治し方

歯への着色が起こりやすい

口呼吸をされる方は、ちょうど前歯の唇が当たらない部分に、着色が起こりやすいです。

唾液の作用っていろいろな面に作用していて大きいのです。

口呼吸のデメリット…その2:歯並びが悪くなる

口呼吸は、歯ならびにも関係してきます。

口で呼吸しているということは、当然ながら口は開いているんですよね。

口を閉じるのは口の周りの筋肉(口輪筋)の作用ですので、この力が弱いのです。

舌の位置についても鼻で呼吸するのとは違い、口で呼吸しやすい位置に舌が移動してしまいます。

参考リンク:いつでもお口がポカンと開いている「口呼吸」

歯ならび、歯列というのは外からの力、頬や唇ですね。それと内からの力、舌の力のバランスによって大きく影響を受けます。

つまり、口で呼吸しているというのは、歯ならびが悪くなるリスクになるのです。

矯正治療をする場合でも「後戻り」の大きなリスクとなることがあります。

長い期間をかけて歯並びをキレイに整えて行くのが矯正治療ですが、歯に(骨に)力をかけることで歯が動いていきます。

矯正治療が終わった後でも、歯に力がかかっていると、当然歯は動いてしまいます。つまり、後戻りのリスクがあるとも言えます(後戻りのリスクが高いと判断される場合は、後戻り防止装置が外せないこともあります)。

力のバランスが取れていないと、治療した歯並びが変化してしまうということが起こってしまうのです。

鼻呼吸で、感染や歯並びのリスクを予防しましょう!

口で呼吸することにはデメリットがいっぱい。

可能であれば意識して鼻で呼吸するようにしていきましょう。

テレビを見るときなど、ボーッとしていてもお口はつむっているようにしていただくことが大事です。とはいえ…夢中になっている時に、意識できない…という声もあるかと思います。

口の周りの筋肉(口輪筋)が十分に発達していないと、口を閉じ続けるのが難しいことがあるのです。そんなときは、「口の周りの筋肉の筋トレ」が必要です。

参考リンク:口呼吸を改善する!「あいうべ体操」

筋トレなので、すぐに効果が出るわけではありませんが、「インフルエンザ予防に効果がある」として、取り入れている小学校も多い体操です。

歯科医師としてもおススメです!

まとめ

- 口呼吸は、デメリットが多いので止めましょう

- 口呼吸のデメリットとして、風邪をひきやすくなる、虫歯・歯周病・着色・口臭などの原因となることがあります。

- 口呼吸は、出っ歯や矯正治療後の後戻りの原因となることがあります。

- 鼻呼吸トレーニングとして「あいうべ体操」がおススメです。

今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

新年会を行いました☆

2020年1月31日

つぼい歯科クリニック スタッフのキバちゃんです。

今年も1月に新年会を行いました!

今年も牛角さんで。いつもお世話になっております。

新年会&歓迎会&送別会&お誕生日会を一気に行いました。とても楽しかったです。

歓迎会は新たに仲間になった4名。

送別会はマリリンが新しいチャレンジをするためにつぼい歯科を卒業することになりました。さみしいですが、夢に向かってがんばって欲しいです。応援しています!

えりちゃんからお花の贈呈です。

1月のお誕生日は、松浦先生とゆりさんでした。

ケーキはラポルトルージュさんです。今年もおいしかったです!

2020年もがんばります♪